官员道德是社会道德标尺

竹立家

传统中国的治国之道,对养成老百姓价值信仰的“教化”从来都以世俗的“道德性”教条为主,道德行为的标准“参照物”是现世的人,是所谓“圣贤”,小到“族长”和“乡村绅士”,大到“皇帝”和“官僚阶层”,这些人基本充当了百姓“道德学习”的榜样。

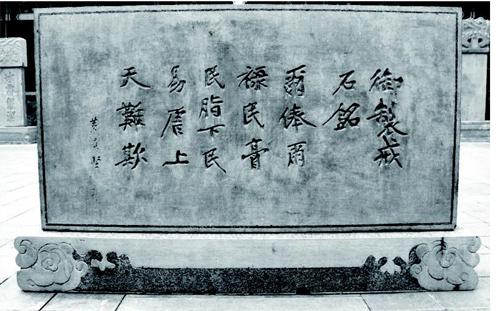

在历史上,为使官僚阶层能践行“圣贤之道”,端正权力行为,为老百姓做个好的“道德榜样”,实现“以德治国”目的,也使用了“教育感化”或“严刑峻法”的手段。如宋太宗在京师立一“戒石铭”,其中一段刻的是,“下民易谑,上天难欺,尔俸尔禄,民脂民膏”。每有官员到地方任职,必到“戒石铭”前宣誓,类似今天一些国家官员面对“宪法”宣誓;还有明初朱元璋以对贪腐官员严刑峻法出名,不但杀了上万贪腐官员,还把一些贪腐官员“剥皮填草”做成“模型”,立于各级衙门前,以警示来者。

但宋明两朝尤其是明朝,是中国历史上最腐败的王朝之一。可见教育感化和严刑峻法在封建社会并不能遏制腐败,原因很简单,官员权力是皇帝给的,江山又是皇帝一家的,因此只有皇帝一人可能真心反腐,大大小小的官吏为了获得高额“权力利润”,杀头都不怕,遑论教育感化。这些人中大多数虽然嘴上经常挂着“圣贤之道”,但并不妨碍干些“鸡鸣狗盗”之事,丧尽天良,败坏社会道德风气。皇帝害怕社会动乱,很少允许老百姓“参与反腐”,名曰“犯上作乱”。反腐效果可想而知,腐败官员能不能被抓完全靠运气,腐败在官场蔓延就是必然的了。以民族和人民承载动乱之苦的“王朝轮回”就不可避免了。

历史经验证明,在中国这样一个传统积淀深厚的大国,社会倡导的主流道德价值能否实现,能否真正起到以德治国和“化育万民”的作用,官员阶层的“公正廉明”是关键。老百姓的道德取向、“集体偏好”或“学习榜样”是那些掌握权力的人。官员的“道德高度”往往等同于整个社会的道德高度,政治制度就是社会秩序。这可能是我们研究中国政治社会发展史最深切的歷史感悟,也是古人所说的“治大国者先治吏”的深刻历史内涵,要说中国社会的“治理特色”,“吏治则国治”恐怕是最大的特色之一。

中国正在实现现代化过程中,社会正经历前所未有的“历史转型”,但中华民族几千年积淀形成的“道德心理习惯”和道德上“以官为师”的心态,很大程度上还没变。如果说我们在迈向现代文明社会过程中出现道德和价值迷茫或混乱的现象,那么根子还在一些人“官德不修”,或贪污腐败、或公权私用、或执法不公、或权钱黑勾结等,久而久之,带坏了“民德民风”,败坏了社会风气。

因此,在社会转型期要实现稳定和谐发展,建立一个“高信任度社会”,实现整个社会的“道德安全”,不使社会的“道德行为”或“正义行为”变成一件极有“风险”的行为,关键还是要通过制度约束官员的权力,完善高效的民主的反腐体制机制,使一些人不想、不敢、不能贪,形成好的“官风”,用“官德”来引导和“化育民德”。只有这样,人民才会信任我们,社会的道德风气才会彻底好转、人民才会团结合作、社会才会和谐进步。(作者为国家行政学院公共管理教研部教授)