进退失据:20世纪三四十年代甘肃壮丁兵役问题研究

柳德军

(山西大学 近代中国研究所,山西 太原 030006)

国民政府推行的保甲制度,不再是中国传统保甲的翻版,而是当中国被卷入国际化的巨潮之后,面对西方政治制度与思想文化的强烈冲击而产生的一种自觉式的反应:即试图将西方基层民主模式之自治与中国传统基层控制模式之保甲融为一炉。然而,国民政府的这种理想却在当时中国特殊的国情下化为泡影,因为中国四分五裂的政局、凋敝的国民经济、拮据的人才资源和严酷的战争环境,不可能为国民政府这种政治制度改革的尝试提供起码的条件。相反,抗战的爆发及其持续进行,使得没有健全征兵制度的国民政府不得不借助于保甲制度来征拨日益缺损的战争兵员。诚如冉绵惠所言:“不管当时乡镇保甲长愿不愿意,以及他们采用何种不正当的手段,但他们毕竟在艰难的情景下完成了这项工作,基本上保证了抗战的征兵需要。”[注]冉绵惠:《民国时期四川保甲制度与基层政治》,社会科学文献出版社2010年版,第154页。但抗战的正义性并不能消除国民政府因滥拉强征给普通民众造成的心理恐惧,而乡镇保长在征兵过程中的种种不公平现象,则进一步加剧了乡镇保甲长与普通民众的关系,撕裂着老百姓对其仅有的一丝同情。民国时期乡镇保甲长群体形象的劣化,不能不说与战争年代频繁的兵役负担紧密相连。长期以来,学术界对民国保甲制度的研究主要集中于宏观层面的论述[注]目前研究成果中较具代表性的论述有:朱德新:《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》,中国社会科学出版社1994年版;张济顺:《沦陷时期上海的保甲制度》,《历史研究》1996年第1期;王先明:《从自治到保甲:乡治重构中的历史回归问题——以20世纪三四十年代两湖乡村社会为范围》,《史学月刊》2008年第2期;冉绵惠:《抗战时期国统区“抓壮丁”现象剖析》,《史林》2009年第4期;龚喜林:《抗战时期国民政府征兵过程中农民的生存与反抗》,《历史教学》2012年第11期;柳德军:《二十世纪四十年代甘南藏区保甲制度之推行》,《历史研究》2017年第5期,等。,而对抗战时期各地壮丁兵役问题缺乏实证考察。中国幅员辽阔,各地区在政治、经济、文化等方面的发展极不平衡,且民国时期保甲制度在各地的渗入程度各不相同,即使同一法规,其执行情况亦是千差万别。因此,要想探究出这一时期壮丁兵役问题的共通性特征似乎很难实现。鉴于此,本文以甘肃省档案馆馆藏之相关资料为依托,以甘肃壮丁与兵役问题为契点,对这一时期壮丁与兵役之征拨实况、存在的问题,以及乡镇保甲长因征兵而与普通民众之间的恩怨纠葛进行系统考察,从中探究20世纪三四十年代甘肃民众对于兵役问题的态度、乡镇保甲长的处境和地位,以及征兵问题对保甲制度推行产生的内质性影响。

一

民国保甲制度兴起于20世纪30年代,重构于20世纪40年代,延绵不绝的战争始终伴随着国民政府保甲制度推行的点点滴滴。特殊的战争环境使得保甲制度与征兵抽丁紧密地联系在一起。甚至可以说,这一时期的保甲制度是与壮丁、兵役制度相辅而行的。对于保甲与征兵之间的关系,时人曾进行过详细之论述,指出:一、户口调查数据可以作为兵额配赋之根据;二、划分保甲区域可以使征兵工作“按图索骥”,使壮丁“无从逃避和隐匿”。三、户口异动登记是对人口出生、死亡和迁入、迁出的一种动态记载,从而达到对“某一个壮丁是某年某月出生,现在多少岁,某一个壮丁是何处迁来,或是迁往何处”了如指掌,使他们无从隐瞒和规避。[注]张斯麐:《保甲与征兵》,《闽政月刊》1938年第3卷第2期,第30页。

正是鉴于保甲制度与征兵之间的关系密切,甘肃省政府自1934年推行保甲制度以来,即把清查户口、编组保甲、训练壮丁同时并举。但是甘肃省政府亦意识到,该省自冯玉祥系强制征兵以来,“人民之怕征兵心理,几较任何人祸为尤甚”,如“临夏区人民对保甲之疑惧,即为此种心理所形成,或因组织壮丁队,且认为大祸之朝夕将临,而起恐慌避匿壮丁者!”[注]③《委员王序宾呈拟保甲实行意见数点乞钧裁由》,甘肃省档案馆,档号:15-14-529。因此,甘肃省政府在保甲制度推行之初,即“密令各区,凡有特殊情形之县份,对此种组织,表面上从缓从密,俟第三期查口毕事,登记年龄以后,由保长按年龄造册组存之,既可免目前之惊扰,致妨害要政之推行,必要时按图索骥,亦无碍于壮丁队之组织也!”③

正是在甘肃省政府的精心策划与积极努力下,时至抗战前夕,壮丁登记与训练工作在甘肃各县均取得了一定成绩,即使对编练壮丁异常敏感的临夏县,亦在壮丁队问题上开始有所松动。1936年11月27日,临夏县长王玉科称:“钧府令保送壮丁干部训练班学员十名,酌给旅费,赴省训练”,县府接到指令后,即令各区保送、招考。“兹据各区保送及报名投考者共十四名,当于本月九日由兼县长考试录取十名,备取二名。该员等多系初中毕业及退伍军官,惟证书均已遗失,无从查验。临夏文化未启,即有退伍军官,亦多不识字,完全合格学员不易选拔,此次考取之学员,文理军事尚均粗通,兹经每人发给旅费二十元,派员持文送省报到。”[注]《为呈送考试壮丁干部训练班学员十名请鉴核饬收训练由》,甘肃省档案馆,档号:15-14-486。在训练壮丁干部的同时,临夏县在编组壮丁队问题上亦取得进展。临夏县长张铸荆于1937年8月14日呈报称:“职县保甲组织业经依法组织完成。惟壮丁队因于二十四、五两年共匪窜扰各处,青海第一百师派队驻防,本县由该师马参谋长德将各区壮丁编为保安团队,县府并未参加,组织亦不受县府指挥,以致保甲推行困难,壮丁更无法编组。刻值奉令整顿保甲,分期裁撤保安团队,县长以此事关系重要,爰于日前召集第一次县政会议时提出讨论,当经决议,遣散保安团队,着手整顿保甲……复经商同驻防本县五九八团马团长电请马师长明命取消,以便整理保甲,旋接复电,保安团队即日遣散,由县办理保甲事宜,当经通令各区遵办。”“至照章应编壮丁队,已令各区长着手组织,一俟编组完竣,即行电呈。”[注]《临夏县长张铸荆齐代电报遣散保安团队整顿保甲编组壮丁队各情形由》,甘肃省档案馆,档号:15-14-486。

由上可知,推行保甲、编练壮丁是国民政府的既定战略,亦是国家权力渗入地方社会、控制基层民众的主要凭借。因此,当地方壮丁组织受到地方军事集团控制时,国民政府便会尽力将其纳入国家权力的范畴体系,以便正本清源。这一点不仅在临夏县有所体现,在夏河县壮丁队组建问题上亦十分明显。1935年6月,代理夏河县长邓隆称:“职县全系番民,情形特殊,办事困难,……原电第一第二两项编组保甲及铲共义勇队或壮丁队,查藏民多系游牧生活,迁徙无常,编查户口,难免惊扰。去岁县长会议面陈实情,邀准缓办保甲,而保卫之事,番民自足担任,盖番俗强悍,向多枪马,黄司令择番民有枪马者,组织骑兵三团,计共三千五百人,是虽无壮丁队之名,已有壮丁队之实,应请免再编组,致滋惊扰。”[注]《抄送别动大队密饬派往夏河工作人员斟酌办理》,甘肃省档案馆,档号:15-14-556。对于上述呈请,甘肃省政府认为,“该县情形固属特殊,但办理保甲,编组壮丁队,为本省现时刻不容缓之举,来电所述黄司令已有组织,请免再编一节,不惟与壮丁队性质不同,且与县府不生关系,自应相机妥为办理,务使国家政令渐次实及民间,地方政府与民众日渐亲密,并使民众防匪自为之组织日趋严密,而不背现行法令为准。此种运用,端赖该县长因势利导,相应得宜,合亟令仰该县长遵即查案,遵照本府洽秘民电办理,并参酌该县实际需要切实负责办理,但不得操之过急。”[注]《甘肃省政府密令新任夏河县县长杨良民字第四八六一号》,甘肃省档案馆,档号:15-14-556。

然而,抗日战争爆发后,随着中国东南沿海大片领土的失陷及大量人力物力之损耗,使得国民政府不得不借助于保甲制度来补充日益缺损的兵员钱粮。原为改良中国基层社会治理模式的保甲制度在严酷的战争环境中开始沦落为国民政府加强基层社会控制、征集战争物资、补充战争兵源的主要凭借。1938年9月文县县长陈学乾呈称:“查本县界连川陕,民情复杂,值此抗战时期,保甲制度亟应切实整理,而征调兵役,尤为当务之急,若不从速整理改善,贻误堪虑。”“县长以为调查壮丁与整理保甲事同一体,如同时提前一次办理,既省人力经济,又免迁延时日,是诚一举两善,理合将拟具调查壮丁各表,一并检赍,具文呈请钧署鉴核,准予提前列在第四区整理保甲期限内,与调查壮丁同时依法举办。”[注]《据文县县长陈学乾呈赍依照规定整理保甲调查壮丁各项册表请鉴核准予先期整理由》,甘肃省档案馆,档号:15-14-541。这一想法在其它各省亦有体现。1938年2月1日,兼任湖北省保安司令何成睿在与记者谈话时表示:“自抗战以来,关于战斗兵员持续的补充至关重要”,“本人就职以后,拟将全省壮丁,按照规定,分别编组为壮丁队、军训总队、义壮常备队,使组织训练征调合为一体,凡适龄壮丁皆编入壮丁队,仍在本乡负担生产事业。”[注]《组织训练征调合为一体何成睿对记者谈》,《申报》1938年2月1日,第2版。

正是在甘肃省政府及各县的共同努力下,在抗战之防御阶段,除夏河、卓尼、临潭等藏民聚居区域外,甘肃各县在训练壮丁与征集兵员问题上较为顺利。据保甲委员邵体璋于1938年5月调查称:渭源县“一二三月份短少兵额共七十名,已于本月十五日遵令拨送四十三师验收五十一名,尚欠十九名,俟与四月份应征兵额一并送省。至该县义壮常备队,规定应设二分队,于五月十一日成立,业经县府呈报在案,但至今壮丁只到十余名,已经商请县长严令各区督送,期于最近成立,积极训练。”[注]《渭源县区政保甲视察报告书》,甘肃省档案馆,档号:4-8-448。康乐设治局“短少兵额共一百四十名,已于上月送省一百三十六名,除中途逃跑八名及检验未及格者二十余名外,共计验收一百零一名,仍欠三十九名,约于最近期间即可补送来省。查该局此次办理征兵事宜,以第二区较为认真,尚能依照规定办理,应用抽签方法避免顶雇情事,复施行初步检验办法,故此次送省之征兵,未闻该区有一逃避及检验不及格者,较之一二两区成绩为佳。”[注]《康乐设治局区政保甲视察报告书》,甘肃省档案馆,档号:4-8-448。临洮县“一二三月份短少兵额共二百十五名,职到县后,除积极督送外,并与党政及教育各机构商订宣传征兵办法,除职与党政人员召集联保主任及保甲长训话时详细解释征兵意义、严行督责补送外,各学校皆已组织宣传队分赴各区宣传,经职视察数处,工作尚属认真,民众听讲亦尚兴奋。至十日止,各区已送到新兵一百十余人,日内当可送足一百五十名,县府即派专人送省。至该县义壮常备队,虽于四月一日成立,但训练实自四月十五日开始,预算书业经呈府备案。该队官兵伕人数现只九十九名,已经职点验确实,尚缺壮丁二十余名,已由该队派员赴区督促,不日即可到齐。”[注]《临洮县区政保甲视察报告书》,甘肃省档案馆,档号:4-8-448。

二

为了鼓励壮丁入伍,解除应征壮丁的后顾之忧,甘肃省政府在1938年4月通令各办理征兵师管区:“近以各应征士兵,多数为少壮年龄,须负担家庭生活,一旦应征入伍,家庭生活即失保障,必须设法抚养其家庭,特拟由各师管区司令部,于新兵入伍后,发给期票,由征兵家属持票赴乡镇公所领取粮食或金钱,领用办法详细规定,使应征壮丁无后顾之忧。”[注]《改善各县征兵制度》,《申报》1938年4月21日,第3版。同时,甘肃省政府对壮丁调查应征办法、应征壮丁身家调查、应征壮丁身体检查、应征壮丁抽签实施办法、应征壮丁解送办法等进行了详细规定。[注]《调查应征壮丁注意事项》,甘肃省档案馆,档号:15-14-541。

虽然甘肃省政府对于壮丁应征事宜进行了精密策划,但随着战争的持续进行和兵员的过度损耗,各地要求应征壮丁的人数则与日俱增,繁苛的兵役负担不仅使乡镇保甲长的社会管理功能开始异化,也使他们的任务与普通民众的利益发生激烈碰撞,代表国家权力机构的乡镇保甲长不再是基层社会的代表,相反成为国民政府控制基层社会、征集战争物资、补充战争兵员的凭借,乡镇保甲长与民众之间的冲突在各地相继发生。这种冲突性事件不仅在偏僻贫瘠的甘肃各地频繁发生,即使在较为富庶的江南各地亦屡见不鲜。据《申报》载:“高邮县第七区郭集鹤来等乡镇乡民,前因陈报适龄壮丁,受不法分子鼓惑,鸣锣聚众暴动,经保安队开枪击毙三人,溺毙一人,并当场拿获唐恩庆等七人。”[注]《省令严办暴民》,《申报》1937年7月25日,第10版。

人们也许会问,既然抗日战争是神圣的民族解放战争,作为中华儿女应当义不容辞地承担起战争的义务,并踊跃加入到抗战的前列。那么,兵役义务为什么还会遭到当时民众的普遍规避甚至是抵制呢?曹恭结合当时甘肃的实际情形,归纳出四个方面原因:第一,甘肃省内民运工作太差。抗战以来农民很少和我们的宣传队接触,人民不深切了解个人与国家之关系,与国民当兵之义务;第二,富家出钱雇人代替自己当兵,引起社会上一般人对当兵的不良印象;第三,人民以家属生活为顾虑,不愿当兵;第四,保甲长对兵额配赋之不平均及抽调之不公平。[注]⑤曹恭:《抗战中的甘肃保甲长与征兵》,《陇铎月刊》1940年第10期,第10页。不幸的是,上述几点“差不多没有一点不与保甲长发生直接或间接的关系,因为保甲长是执行政府实际命令的人,同时和民众接触的机会最多,所以征兵的成绩如何,完全要看保甲长的努力如何。”⑤非常时期的乡镇保甲长在完成国家赋予其历史使命的同时,亦与普通民众之间的冲突与日俱增,无论他们的行为如何界定,但乡镇保甲长的群体形象在这一战争年代已渐趋形成,并成为这一时代独特的“历史记忆”。[注]对于民国时期乡镇保甲长的群体构成及其独特的历史记忆,笔者另将进行专文讨论。

对于征兵过程中出现的各类问题,甘肃各县均有呈述。据甘肃省保甲委员黄鹏昌于1938年7月调查岷县后称:“该县办理兵役弊端颇大,其办法系由县府将应征兵额平均支配各区,各区再行支配各联保,各联保以应征壮丁多有规避并互相推诿,无法征调,遂改用钱买(该款摊派各户)游民抵数,每名约在百余元,征兵变作买兵,殊属违法已极。而县府当局以迫于功令,只求有人缴数,亦遂置而不问。”[注]《视察岷县临潭卓尼等县局一般行政报告》,甘肃省档案馆,档号:4-8-440。事实上,上述问题在其它各省亦相当普遍。何应钦曾在1938年4月18日的谈话中称:“征募兵役乃当今要务,各地办理役政人员及应役民众,均应依照法令,认真奉行”,“近查仍有不肖官吏,一般奸民,竟敢利用征兵为敛财之工具,更有雇人顶替种种情事,影响兵役制度推行至巨。为严厉饬革除积弊起见,电令各省军管区,对于所属征兵事务,须随时加以考查,尤应考核所征之兵,是否为其本人,倘有敛财顶冒情弊,应即重惩,以敬刁顽。”[注]《军政部整饬兵役严禁敛财顶替》,《申报》1938年4月18日,第2版。征兵方式的变异和兵员质量的流变,不仅使抗战后期国民政府的军队素质日益下降,也使民众开始把规避兵役义务视作必然。抗战初期民众踊跃参军的热烈场景在20世纪40年代的乡村社会已不复重现。

虽然繁苛的兵役田赋已使各县民众精疲力竭,但严酷的战争仍然不断催逼着各县乡镇保甲机构需索于饥寒交迫的老百姓。在这种非常的战争年代,这种索取不再有公正与同情,而成为精神和义务,承担战争机器的运行成为普通民众义不容辞的义务,而向普通民众征收战争所需的人力、物力与财力,也成为这一时期乡镇保甲机构的核心内容。事实上,“战乱既成为必要,老百姓当然愿意被征兵粮”。但问题是粮政与役政是否办理得公正而健全?“假如小粮户被征,大粮户征不到,就欠公平。还有,有钱财的可以买壮丁,避兵役,有权势的,粮丁都可以不出,这样所造成的现象,就是有钱的可以避免征兵征粮,逃避一切责任,无钱势的负起一切战乱建国的重担,结果是贫者愈贫,弱者愈弱,财富及权势愈来愈集中于少数人。”[注]编者小言:《征兵征粮》,《廓清月刊》1948年第1卷第8期,第7页。这种利益的失衡无疑是20世纪三四十年代征兵纠纷频繁发生的重要原因。

可以想见,上述“不公”行为并不是仅靠乡镇保长的力量就能改变,同时,造成这种“不公”现象也不能尽数归咎于乡镇保甲长的责任。对此,国民政府亦心知肚明。据1942年内政部调查称:“自规定县长考绩以征兵成绩占百分之三十五、征粮占成绩百分之三十五以来,所有县长以及其所属人员不无有放弃基本工作,不择手段而求征兵、征粮以得到成绩之趋势。”然而,“清查户口、办理户籍、人事异动登记、普及国民兵训练、普及国民教育、举行国民月会、禁鸦片、垦荒地、增生产以及整饬警卫等,乃为征兵、征粮之基本工作及其先具条件。若放弃此等基本工作于不顾,则征兵、征粮势惟有出于捕捉搜取之一途,恐捕捉搜取之结果亦将无得,而影响及于社会之秩序。”[注]中国第二历史档案馆编:《各省实施新县制推行地方自治成绩总检讨》,《民国档案》2005年第3期。为了减轻民众的兵役负担,在抗战即将胜利之时,国民政府行政院在1945年的训令中表示:“保甲户口之编查,责在县长,其考核自当以县长为对象,应列为县长工作之考绩,并规定自三十五年度起,该项目列为县长考绩总标准百分之二十至二十五,其余由省政府依县长考级条例之规定,统筹拟定百分比总标准报核。至战事兵役粮政比率,一律取消,不再予以硬性规定。”[注]《为编查保甲户口列为县长考绩比率及从速制定三十五年度县长考绩工作成绩百分比总标准出请查照办理由》,甘肃省档案馆,档号:15-3-368。这一规定似乎意味着中国人民在经历了艰难的八年抗战后不再为逃避苛责的兵役负担而担心了。

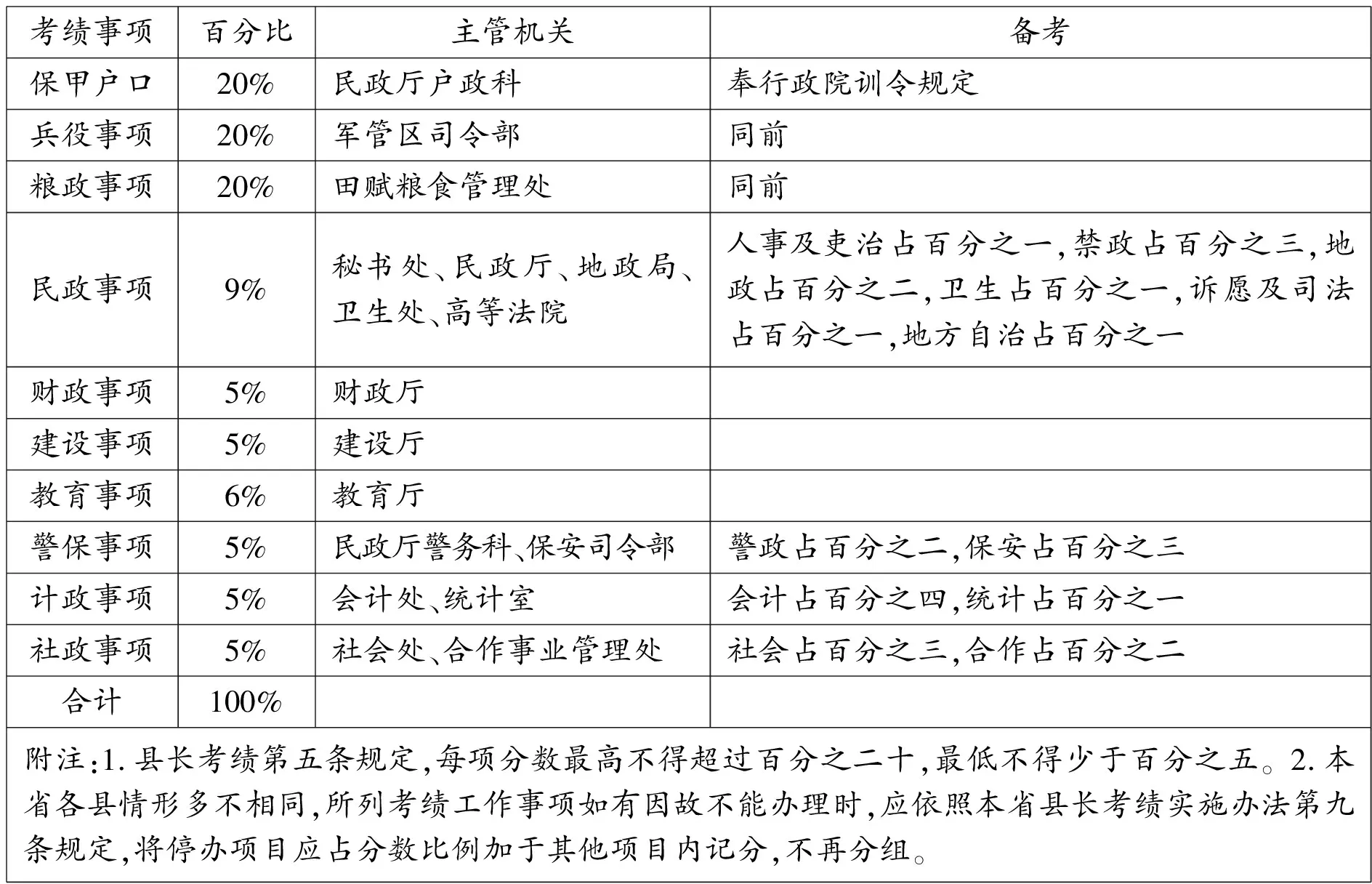

然而,这种乐观的心理并未维持太久,战后国内政治环境的剧烈变动和国共内战的一触即发,迫使国民政府不得不将征兵问题再次置于核心地位。1946年11月23日,国民政府要求甘肃省政府:陇海线及其以北地区“为提高征兵效率,凡征兵区域,本年度之县考绩,应占其总考绩三分之一”。而行政院认为其他县政中心工作与征兵同等重要,拟以“保甲户口”、“征兵”、“征粮”各占县长总考绩分数的20%,藉以兼筹并顾。[注]《为三十五年度县长考绩标准征兵征粮各列百分之二十由》,甘肃省档案馆,档号:15—3—368。

甘肃省1946年度各县市局长考绩工作成绩百分比总标准

资料来源:《甘肃省三十五年度各县市局长考绩工作成绩百分比总标准》,甘肃省档案馆,档号:15-3-368。

虽然征兵成绩对于县长考绩而言非常重要,但还不至于过分苛责。然其对于乡镇保长来说,则远远没有县长那样轻松。因为征兵任务往往急如星火,层层催逼,如不依限完成,乡镇保甲长将会受到严厉的申诉和惩处,甚至不依限送清者,将“以妨害兵役罪”论处。然而,乡镇保甲长的两难之处在于,如果严格按照上级命令执行征兵计划,势必会与所在之乡民发生冲突,甚至成为众矢之的。

三

严酷的战争环境已使得乡镇保甲长成为维系战争机器运行的细胞和纽带,而战争也为乡镇保甲长的征兵征粮等行为赋予了合法的理由和无限的权力。与之相反,沉重的战争机器使得普通民众挣扎于生存的边缘,乡镇保甲长的使命已与普通民众的生存权利发生了尖锐碰撞。于是乎,基于诸多理由,民众控诉乡镇保甲长的案件迭至纷呈。当然,这种保甲诉讼并非抗战以后新自发生之产物,而是自保甲制度推行以来就从未停歇过。笔者以甘肃一则保甲征兵诉讼为例,系统分析乡镇保甲长与民众之间的恩怨情仇,以及普通民众对于乡镇保长不信任的时代根源。

1936年3月至4月间,寄居平凉县安国乡26保5甲的渭源县民马克俊,向甘肃省政府接连呈讼该乡保长罗有德、甲长李德堂称:“该保甲长曾屡次阻断民之水源,经民诉于平凉县,以致挟恨于心,时思报复。”1935年2月,平凉县各乡征拔壮丁,其子马万合年仅13岁,不能充当壮丁,于是给马黑毛派壮丁1名。不料保长罗有德、甲长李德堂受马黑毛之贿赂,暗中将马万合顶替壮丁。“迫民无法,亲往保长处哀求,罗有德非向民要大洋十元,若果有洋,可以不令民子当壮丁,而民贫寒无力,未遂其欲,该保甲长又率领八人,各持刀枪前来民家,派拿民子,乃民子年幼,被其威吓无踪。”至1936年2月3日,其出外寻子,未在家中,突有土匪数人,各持枪械猛扑其家,抢去大洋21元,烟土165两,衣服3身,驴2头。该匪抢后,遭到“该地民九人追击,将民驴夺回。讵料李宗德、李德堂反然将追土匪六人喝回,下余三人寡不敌众,故而未追”。[注]《平凉民马克俊禀控甲长李德堂等受贿卖法逼子无踪乞饬详查严办由》,甘肃省档案馆,档号:15-12-205。

对于马克俊的接连呈讼,甘肃省政府批示称:“查此案迭据该民呈诉前来,曾经先后令县查办,饬该民回籍候讯在案。兹据该民诉称各节是否属实,未据该县呈复,仰即令该县县长将此案原委查明具报,再行核办。”[注]《据平凉县民马克俊呈诉保长李德堂等藉公诈财县府不理乞提省法办一案》,甘肃省档案馆,档号:15-12-205。接到甘肃省政府训令后,平凉县政府遵即遴委该县第四区区长冯治遵照所控各节,据实彻查。1936年6月30日,据冯治调查称:马克俊系通渭县人,于1923年迁居“区辖二十六保东庄黄狗湾,去岁编组保甲,编在该保五甲十三户。自居住庄内以来,藉贩烟土,积有余资,遇事阻抗,横霸庄中”。“伊有二子,长名万合,次名锁合,清查户口之际,编万合为壮丁。自编以后,屡由其父阻抗,从未应名训练。……思伊子壮丁终不能免脱,即暗使其子避往通渭,不料行至静宁界,被军队拉去,后多方设法,费洋百余元将事了妥,仍使其子避匿,此为马克俊图诬控保甲长逼子无踪详情。”“所控二月三日伊家被匪一节,是为马克俊在检阅壮丁时所捏造,当经保长罗有德闻知,详查上下各甲人等,并无知其事者,惟有马克俊之党数人言有其事,又无实证。”[注]《呈复奉令彻查马克俊控故禀控李德堂等受贿卖法等情请鉴核指示由》,甘肃省档案馆,档号:15-12-205。

呈讼双方各执一词,仅从表面判断,实难确定谁是谁非。但从马克俊的呈讼中可以看到明显的矛盾之处。例如:当马万合被抽征壮丁后,马克俊称亲往保长处哀求,罗有德让其付大洋十元,则可以不令其子充当壮丁。而马克俊称“民贫寒无力,未遂其欲”。但在同年2月3日,马克俊称有土匪在其家“抢去大洋二十一元,烟土一百六十五两,衣服三身,驴两头”,这表明马克俊并非所称之贫寒之家。此外,马克俊坚称自己只有一子,且未达壮丁年龄。但第四区区长冯治调查称马克俊有二子,长名万合,次名锁合,清查户口时将万合编为壮丁,却受到其父的百般阻扰。结合当时情景,冯治调查报告应该更为可信。同时,从上面材料可以看出:第一,甘肃乡镇保甲长在抽征壮丁时是可以用钱顶替的,因此有“付大洋十元,不令其子充丁”之说;第二,出于对壮丁兵役负担的恐惧,马克俊作为颇有资财之乡民,亦尽力躲避兵役义务,尽量减少因兵役负担而支出超额之费用。第三,从马克俊的呈诉中也可以看到,乡民们把他们所受的苦难尽数归咎在当地乡镇保甲长的身上,以至于对他们的各种行为进行丑化,甚至不惜公堂呈讼。

在抗战年代,国民政府在征兵过程中买民贩丁、冒名顶替的现象十分普遍,而且这种现象不惟甘肃独有,全国各地均有发生。在乡镇保甲长待遇极其微薄的情形下,兵役、烟毒、匪患,几乎都成为乡镇保甲长弄钱的源头。据《申报》载,广西举行第二次征兵时规定:“凡预征兵,如果因事不能立即服役,准其雇佣合格壮丁某乙代替,惟某乙经已抽签,将来轮至某乙为预征兵时,即由某甲顶补为预征兵,并决于乡镇村长。”[注]《桂征兵成绩优良》,《申报》1939年3月22日,第3版。因此,在征发兵役时,乡镇保甲长往往“不按兵役法办理,拉独子、拉长子,这是他们的常课”。[注]蕞尔村夫:《我们的:联保主任、保长、甲长》,《现代农民》1940年第3卷第1期,第13页。1938年2月谢觉哉在谈及甘肃征兵问题时称:甘肃地域的“征兵全是买兵,壮丁愿去的不要,要钱。富人因和区乡长接近,可以不出或少出,贫人则非出不可。收了钱雇丁应征,区乡长当中可大发其财。陇南方面已发现人贩子。天水六十元可雇一丁,秦安则要一百二十元。从天水贩人到秦安出售,可得一倍利息。被卖的人中途逃回,可再度出卖。人逃了须补雇,又要摊钱,区乡长可再度发财。”[注]谢觉哉:《谢觉哉同志手稿选载(四篇)》,《甘肃文史资料选辑》第7辑,甘肃人民出版社1980年版,第174—175页。依此推断,上述案例中马克俊禀控保甲长李德堂、李宗德等受贿卖法、冒名抽丁,并非无中生有。

那么,是什么因素促成各类征兵问题的出现呢?时人认为,“一、被征者往往为一家生活所寄托,如出应兵役,则父母妻子失去赡养。二、国家是四万万五千万人的国家,应该大家出力保卫,如以一部分的民众出应兵役,为国牺牲,国家对于这些尽了特殊义务的人们,未必有优厚的报酬和特殊的表彰。有了上述的错误观念横在每个应征兵役人的心中,所以逃避兵役之事,层出不穷。即已在兵役者,亦很难激起其杀身报国的热心。”[注]⑥玉山:《如何推行征兵制度》,《经世》(战时特刊)1938年第25期,第9、10页。他们认为,“欲求补救,在消极方面,故应当严其惩罚,以防止取巧舞弊之风气。但如只在惩罚方面想办法,仅能使人不敢逃避兵役,而不能使人乐于为国牺牲,仍不是彻底的办法。最好的办法,还是多多奖励,现在政府既规定有优待出征军人家属的办法,倘能将此办法优厚实施,使一般人内心存在的困难和疑虑根本解除,则人人必以从兵为荣,以战死为荣了。⑥

上述办法虽不失为一种理想的选择,但自辛亥革命以来的中国大地到处弥漫着战争的硝烟,贫瘠而辽阔的中国乡村在战火的不断蹂躏下发出了声嘶力竭的呼号,坚强的中国人民坚定地承担了抗战的义务,国民政府在坚持抗战的同时已陷于政治、经济的双重困境,国家是否还能为战死疆场的中国士兵家属给予更多优厚的待遇?答案显然是否定的。既然政府不能为出征将士家属给予必要的补偿,那么,征兵工作无疑变得任重而道远。谁来承担这一棘手之工作?义务从公的乡镇保甲长则成为这一重任的主要承载者。由于征兵工作牵掣甚巨,因而上级对于征兵事宜不仅催迫甚急,而且惩处甚严,如果各地乡镇保甲长稍有怠慢,轻则罚洋鞭笞,重有性命之忧。正是在如此催逼下,即使所属乡镇应抽之丁已全部抽遍,但为了完成上级的征兵任务,乡镇保甲长仍不得不为凑足应征人数而绞尽脑汁。而繁重的兵役使得各地“人心惶惶,舆情鼎沸,咸视服役为畏途。有避而夜宿荒野者,有逃征而跌伤者,有迁移黔省者,甚有持械拒征者,又有被征丁之父母扭殴保甲索子拼命者,或于送丁时妻儿牵衣拦道哭阻,种种险象、惨状实难枚举。”[注]《江津县政府训令1939年役字100号》,江津市档案馆藏江津县政府档案,档号318-1,转引自冉绵惠:《民国时期四川保甲制度与基层政治》,社会科学文献出版社2010年版,第154页。不难想见,在征兵过程中,无论乡镇保甲长充作何种角色,均难以在如此的窘境中获得民众的谅解。

事实上,对于乡镇保甲长与民众之间的纠纷与冲突,国民政府亦心知肚明。尽管国民政府对于民众呈讼即行办理,但事实上这种办理仅为表面上的应付,其根本目的则是对久存怨愤的乡村民众给予一丝心理慰藉。相反,由于保甲制度在战争年代特殊的功能与作用,以及乡镇保甲长在保甲制度推行中的核心地位,使得国民政府不可能彻底废弃保甲制度而自挖墙角,即使国民政府真有如此的决心和勇气,但也不可能在一时之间制定出一项更加合理的基层社会控制模式来取而代之。因此,当民众如马克俊等试图因征兵问题而呈讼乡镇保甲长时,其结果必然是官官相卫。平凉县第四区区长的调查报告对马克俊所诉之事一一驳斥,在一定程度上反映了各级基层政权机构在战争年代急如星火的征兵征粮情境下,所表现出的一种自我保护的应变心理。与此相应,省县两级政府亦迫于各种需要,在推行保甲与征兵征粮的使命面前而不得不对乡镇保甲长的各种“劣行”有所让步。