黄土高原区退耕还林生态补偿标准研究

王铮钰,陈昱成,赵伊凡,张芳芳

(陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710061)

1 引言

我国1999年启动的退耕还林工程是世界上涉面最广、规模最大、政策性最强,群众参与度最高的生态补偿项目。它于1999年在陕西、甘肃、四川开始试点,并于2002年在全国范围内全面展开和推进。2014年国家出台了《新一轮退耕还林还草总体方案》,标志着第三轮退耕还林工程的启动。19年以来,我国绿化面积持续增长,工程区水土流失和风沙灾害显著减少,生态环境的得到明显改善。退耕还林工程为我国生态文明建设做出了巨大贡献,但在前三轮工程中也出现有人们参与积极性不高、成果难以维持等问题,由此引发了学界对前三轮补偿标准合理性的广泛研究和讨论。现如今,第三期工程已接近尾声,第四轮工程即将开展,研究制定合理的退耕还林生态补偿政策具有重大的现实意义。

在我国的退耕还林项目中,农户作为独特的经济主体,主要根据效用最大化的原则来进行土地利用方式的选择[1]。理性个体通常不会主动提供具有公共物品属性的生态服务[2],即使意识到退耕还林的重要性,补贴仍是农民参与生态项目最关键的决策因素之一。因此,通过合理生态补偿标准来激励农户和维护退耕成果是一种可行的办法。

2 文献与理论分析

2.1 文献综述

生态补偿在国际上也被称作环境服务支付(payment for environment services )或生态效益支付(payments for ecological benefits)。作为调节环境损害和保护生态环境主体之间利益关系的一项制度安排[3],现已成为世界保护生态环境的重要手段。生态补偿主要围绕补偿对象、补偿方式、补偿标准3个方面进行研究。而关于生态补偿标准的研究目前主要分为从成本出发和从效益出发两类。

从成本上看。柯水发认为农户参与退耕还林的成本主要分为直接成本和间接成本,其中直接成本包括了短期的诸如人力、物力的投入以及长期的维护经营,而间接成本中的重要组成部分是机会成本[4]。Pham等认为,用机会成本来确定生态补偿标准更有效率[5]。学者们对机会成本的定义普遍为土地利用的机会成本,以及因退耕转变生活方式带来的各种投入和损失[6]。但仅以机会成本确定的补偿标准有待争议。因为农户在退耕还林的过程中生产生活方式已发生巨大转变,一旦补贴停止,生活便可能失去保障[7]。

从效益出发。生态工程同自然资源以及环境一样,能够对社会提供市场价值与非市场价值,研究多从这两个方面展开。关注市场价值的学者多以Costanza等[8]提出的理论为依据,即按生态系统服务功能分类,从对生态、社会、经济3个方面的作用出发进行价值评估。单从生态效益视角,是对涵养水源、保持水土、固碳、保护生物多样性等生态功能进行定量测算分析。从社会效益视角,研究退耕还林在当地产业结构、土地利用结构、就业结构以及人口素质产生的作用。从经济效益视角,研究退耕还林对当地人均生产总值、林业生产总值等的影响[9]。自然资源与环境的非市场价值多源于其正外部性,难以观测和评估。学者常采用利益主体的支付意愿(Willingness to Pay,WTP)或受偿意愿(Willingness to Accept,WTA)来衡量其非市场价值[10]。谭永忠在研究农田保护经济补偿时认为,经济补偿的核心是外溢价值,非市场价值构成了外溢价值的主体[11]。李广东等认为对补偿标准的测定就是对非市场价值进行评估[12],不考虑非市场价值的成本效益分析都是不完善的。可以看出,非市场价值在成本效益分析中占有重要位置。涉及非市场价值时最常使用的是陈述偏好的方法,它主要利用人们对一些假象情景反应出的支付意愿或受偿意愿来对环境物品估值。其包括条件价值评估法(CVM)和选择实验模型方法(CE)。因能对环境的综合效益进行评估,条件价值评估法得以被广泛运用。

还有学者呼吁,制定补偿标准需关注环境价值补偿和利益相关者激励[13]以及结合参与主体的意愿[14]。由此,本研究在前人研究提供的理论基础上,着重考虑退耕还林机会成本及基于农户意愿的退耕还林非市场价值,利用实地微观调研数据进行成本效益分析。以期完善退耕还林生态补偿标准方面的研究,为巩固退耕还林成果提供理论依据与支持。

2.2 理论分析

借鉴Pagiola和Platais 2007年构建的以上游森林生态保护系统为例的补偿逻辑来进行退耕还林生态补偿标准的核算[15],如图1。对图1模型的解释:横轴上方为对上游居民的成本收益核算,上游居民原本对土地的利用方式如耕作、放牧带来的收益为部分1,将原有耕地或牧场转变为森林后。上游居民的收益变为部分2,这部分收益包括了森林带来的一些生态方面的好处,但可以看出部分2会远小于原有土地利用方式带来的收益——部分1,因此让上游居民转变土地利用方式的最小补偿应为部分1与部分2的差额,既补偿下限为上游居民的净收益损失额。横轴下方为对下游居民的成本收益核算,下游居民不存在土地利用方式转变的问题,因此不涉及成本,但因上游的耕地牧场转变为森林,下游居民将获得一系列森林带来的诸如涵养水源、固碳、物种多样性增加的生态效益。森林带来的正外部性实际由上游居民土地利用方式转变而产生,该效益应补偿给上游居民,并可作为补偿标准的上限。付出成本上游居民相当于退耕农户,下游居民相当于未退耕的群众,也是退耕还林广大的受益群体。

对退耕农户来说,退耕还林会带来一定生态效益,但该土地对其产生的生态效益远小于退耕前的生产方式如:耕作、放牧带来的收益。退耕前后对土地利用方式的转变会带来一个收益差,也可称为收益的净损失额。农民站在理性经济人的角度,不会主动做出使自己收益受损的行为,这就需要对其收益的净损失额进行充分补偿。因此可以将该土地退耕前后的净损失额作为生态补偿的下限,只有在补偿了其收益净损失额的情况下,农民才可能做出土地利用方式的转变行为。以上收益的净损失额也可称为农户参与退耕还林的机会成本。其次,农户参与退耕还林并不仅仅是简单转变土地利用方式,还涉及到建造生态林的一系列新增的投入。除机会成本外,农户参与退耕还林过程中还付出了实际成本诸如:补种、出工雇工、施肥、除草、打药等。因此,最低补偿标准还应纳入以上实际成本,将机会成本与实际成本加总的总成本作为最低补偿标准。

退耕还林作为规模浩大的生态工程,其受益范围大、群体广泛。从图1的横轴下半部分可以看出森林产生的效益,Pagiola和Platais构建的原模型中,效益部分只包含了生态效益,本研究对其进行扩展,将森林产生的效益扩展为包含市场价值和非市场价值的综合效益。因为本研究的退耕还林仅限于生态林,排除了有市场价值的经济林,因此,本研究的退耕还林综合效益主要为非市场价值。退耕还林所产生的综合效益既应作为本研究所构建生态补偿标准的上限。

生态补偿就是将退耕还林产生的巨大外部性内部化,将效益货币化后补偿给效益的提供者——退耕农户。评估退耕还林效益的方法十分丰富。但从激励农户、维护退耕成果的角度出发,并不着力于对退耕还林的生态效益进行精确的计量,在考虑公平性和可操作性的基础之上,从计量与尊重农户意愿的角度出发,在价值理论和随机效用理论的支撑下,首先让农户充分认知到退耕还林的生态价值。然后用投标法对其退耕还林受偿意愿进行提问,其选择的受偿额度既为退耕农户对退耕还林产生的生态效益,将其作为补偿标准的上限。

2.3 研究方法

条件价值评估法(Contingent Valuation Method,CVM)在国外经过40多年的发展已成为应用最广泛的对环境物品非市场价值评估的标准方法[16]。CVM 是典型的陈述偏好评估法,是在假想市场环境下,直接询问受访者对于某一环境物品或资源保护措施的支付意愿( WTP) 或因环境受到破坏及资源损失的受偿意愿( WTA) 。条件价值评估法测算的补偿标准在理论上最为接近边际外部成本[17]。用CVM通过对支付意愿的测算来计算生态补偿标准,能增加其合理性和科学性。

CVM也存在一定偏差,周颖等的研究发现,农业产业的弱质性和农民认知水平的差距是国内CVM实证研究面临问题和困惑的主要原因[18]。因此,条件价值评估法获取数据能力虽然强,但其构建的是一种虚拟市场而不是现实客观的真实市场,所以CVM的假象性使其信度和效度缺乏信任,因此需要对其进行偏差处理[19]。结合前人对于CVM偏差处理方法的归纳,以及此次研究的现实情况,对使用CVM方法做造成的偏差做出如下处理:①针对假想市场偏差,调研组让农户对调查目的与相关信息进行了充分了解,并对退耕还林的生态价值进行解释,构建尽可能真实的环境。②针对问卷设计偏差,调研组对问题长度、连接方式、量表范围及排列次序进行仔细设计,并在调研前对调研组成员进行为期两天的培训,模拟问答,让问题尽可能以清晰合适无误地表达。③针对投标起点偏差,根据现实标准并借鉴前人设计的量表确定了投标起点、数据间隔以及范围。④针对无反应偏差,调研时采取了提前发放物质奖励的办法。

3 研究区域概况、问卷设计、样本特征

3.1 研究区域概况

延安介于35°21′~37°31′N,107°41′~110°31′E之间,东西宽256 km,南北长236 km,总面积37037 km2。位于黄河中游,属黄土高原丘陵沟壑区,也是典型的生态脆弱区。

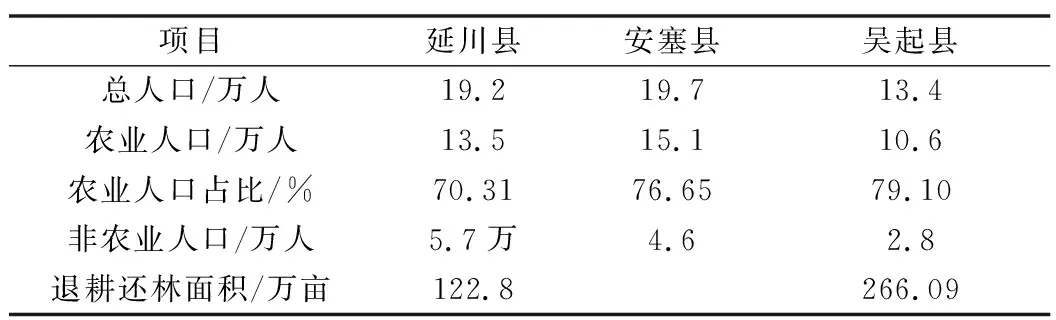

在延安市依据地理位置、人口、退耕还林面积选择了延川、安塞、吴起作为样本县。三队调研组于2017年7月同时赴各县进行抽样调查,依据随机抽样原则,各县再选取4个镇,每个镇选取4个村,每个村选取7~14户农民进行一对一调查。剔除因数据遗漏等无效问卷后,最后得到有效问卷513份(表1)。

表1 研究区域人口与退耕还林概况

3.2 问卷设计

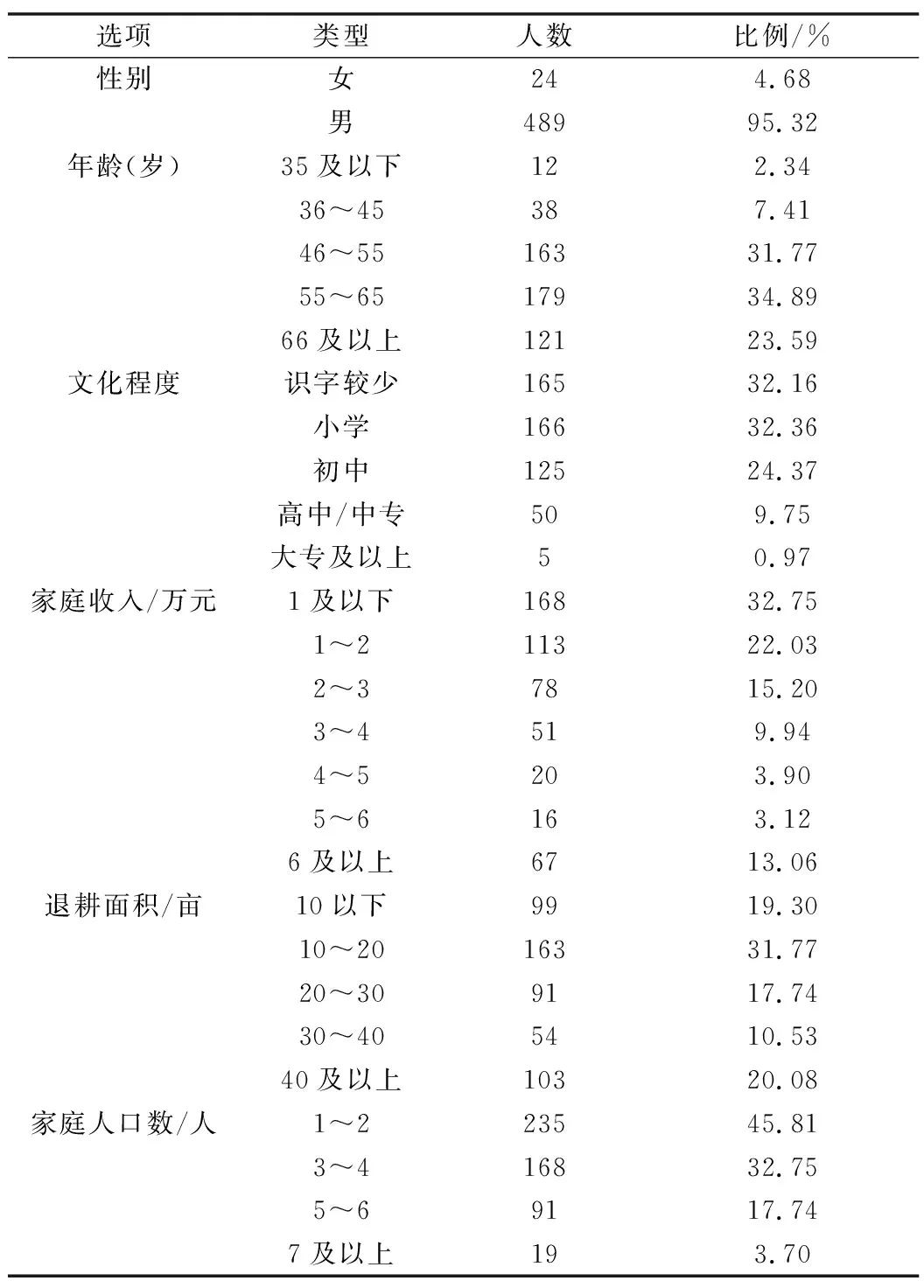

问卷分为三部分,①农户基本信息调查。②退耕还林成本测度。③退耕还林效益评估。农户基本信息包括:家庭人口数、家庭务农、务工人口数、被调查者与其家庭成员的性别、年龄、健康状况、文化程度等如表2。

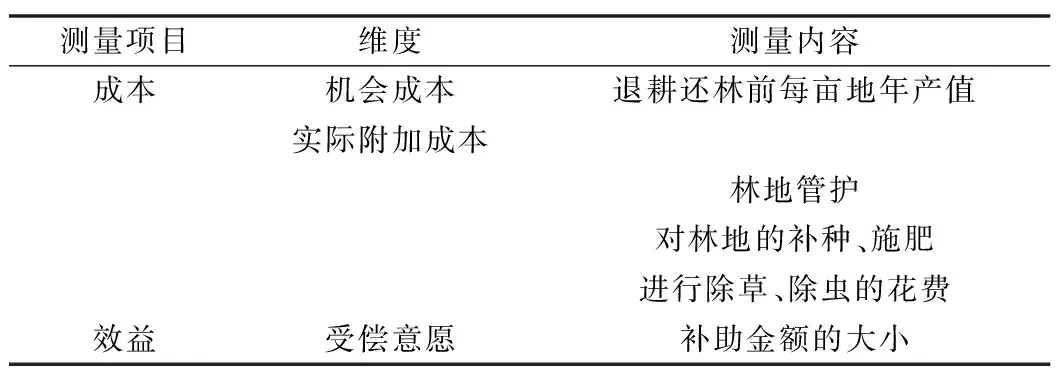

成本与效益的测量见表3。成本上,分别对机会成本,实际发生成本进行了测度,其中,机会成本为退耕还林前的每亩地产值与退耕亩数折算后的现值,实际发生成本为退耕还林之后带来的一系列现金流出并折算为现值。对于退耕还林效益的评估,调研组成员对退耕农户就退耕还林带来的一系列生态效益进行描述,使其对退耕还林有充分的认知,再进行补偿金额的询问。

4 黄土高原区退耕还林生态补偿标准:基于农户调研数据的测度和分析

4.1 基于成本的补偿标准

农户是退耕还林工程的微观实施主体,考虑退耕还林工程的可持续性,并基于公平的原则,生态补偿标准应对农户的成本进行充分的补偿。生态保护成本指因保护、维持或恢复生态环境而投入的成本费用,主要由直接成本和机会成本组成。退耕还林工程对农户造成的成本当属于生态保护成本。其中直接成本为农民为此付出的人力、物力、财力。而机会成本主要是农民因退耕还林而放弃的种地所得到的收入。出于对机会成本的考量,退耕还林的经济补偿应尽可能与退耕地的实际产出吻合[20]。参照Pagiola和Platais 2007年构建的以上游森林生态保护为例的生态补偿标准模型,其中上游农户种植或经营牧场带来的收益,既为保护森林的机会成本,以此机会成本作为补偿标准的下限。

表2 样本特征

表3 成本效益测量内容

通过入户调查,得知在不退耕的情况下,还林前每亩粮食产量折算成现金收益为144.83元。实际成本包括:总工成本、补种的树苗成本、化肥成本、除草成本以及杀虫成本。其中总工成本为雇工与自家出工花费之和,其中自家出工费用的折算方式为:单位雇工成本×自家出工人数。成本核算结果如表4所示。总成本即机会成本与现实成本(补种、雇工、肥料,虫药等)之和,总共为202.4元/年/户·亩。基于成本算出的总额既为退耕还林补偿标准下限,即政府一年至少应补贴退耕农户202.4元,才足以补偿退耕农户参与退耕还林工程付出的成本。

4.2 基于农户意愿的效益评估

学界认为,在制定生态补偿标准时,应充分考虑公平性与可操作性,这就需要将生态补偿意愿以及支付水平纳入。而退耕还林作为一个生态工程项目,存在大量非使用价值,这些价值无法在市场上进行交易,也叫非市场价值。需要用价格以外的估值方法衡量其价值。同时又因为其价值存在多样性,制定公平的补偿标准时,对其价值的评估不能仅从某一单方面考虑,而应对其市场价值与非市场价值进行综合效益评价。

表4 成本核算

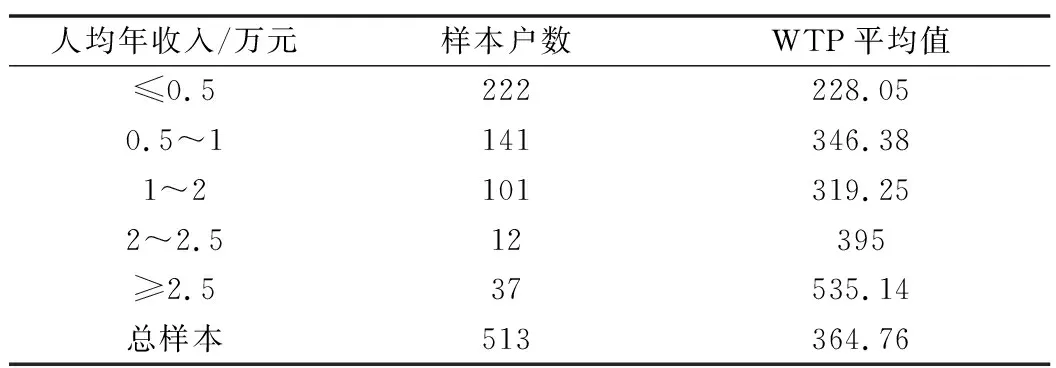

CVM在生态服务价值的实证研究中是一种基础性工具。虽然存在一定不足之处,但对其进行偏差处理与修正后,在非市场环境资源的价值评估中仍有着广泛应用。它不基于可观察到或预设的市场行为,而基于调查者的回答,因此充分考虑了被调查者意愿。加上调查时让退耕农户对退耕还林的各种效益充分认知,使用CVM来评估退耕还林的效益作为的补偿标准便有了更多的公平性。结合Pogiola生态效益应作为生态补偿标准上限的理论,条件价值评估法询问农户得到的WTP既为样本区退耕还林效益(见表5)。使用公式1计算得,退耕农户支付意愿均值为304元/年·亩。该价格作为退耕还林生态补偿标准的上限。样本区基于农户支付意愿的退耕还林合理生态补偿标准上限为304元/年·亩。其计算公式为:

(1)

表5 WTP平均值

4.3 与其他补偿标准的比较

其他学者也对退耕还林的补偿标准进行了测算。其中,韩洪云等运用选择实验法,考虑生态价值贡献的情况下测算出的生态补偿标准为709.318元/亩,充分补偿退耕农户全部成本的补偿标准为599.01元/年亩[21]。张眉用CVM的方法计算昆明市公益林补偿标准结果,基于生产角度的下限为8.93亿元,但折算单位后平均到个人的只有基于消费者支付意愿的补偿上限为1.92亿元[22]。因计算方法存在差异不便于折算成同单位。可以看出不同的测量方法和计算方法所得出的补偿标准值存在差异。不管是使用CVM还是CE,对其进行单价值评估还是综合效益评估,都有其适用范围,关键在于政府制定该补偿政策时的目标是效率还是公平,关注成本还是收益。

5 小结与启示

对成本流的测算结果显示,退耕农户因退耕还林付出的成本为202.4元/年·亩,此标准应为补偿的下限。按照黄土高原区现有补贴标准,在退耕还林后期,样本区大多数退耕农户没有得到充分的补偿。退耕还林现有的补偿标准实行阶梯制,即随时间逐步减少。从巩固退耕还林成果与增强农户退耕还林积极性的角度,这是不利的因素。基于退耕农户支付意愿核算出的补偿标准上限为304元/年·亩,即站在激励农户、维护公平、巩固退耕成果的目的上,现有补偿标准应进一步提高。