汉语方言小称变音的地理分布及其演变

孙 建 华

汉语方言小称变音的地理分布及其演变

孙 建 华

(陕西师范大学 文学院,西安 710119)

汉语方言名词小称变音的基本形式主要有卷舌、非卷舌、鼻尾、鼻化、变调、卷舌+变调、非卷舌+变调、鼻尾+变调、鼻化+变调共计9种,这些类型在全国形成了四种对立的地理分布类型,与此对应的主要有两种地理分布模式:一是山西晋语和吴徽语呈现出的“远隔分布”,二是东南方言南北两端呈现出的双重“远隔分布”。小称变音的地理分布模式隐含了其历史演变的过程。

小称变音;读音类型;地理分布;演变

一、 汉语方言的小称和小称形式

(一)小称、小称形式、本文的讨论对象

关于小称,学者们已做过不少讨论和界定。示爱表小是任何语言都要的、都有的,(朱晓农2004)这是小称产生的人类心理共性基础。Spencer(1991:197)指出,世界上很多语言都有广泛使用的、高度能产的小称标记(转引自石毓智2005)。小称的基本功能是“指小表爱”,具有强烈、鲜明的感情色彩,需要相应的语言形式作为标记。(曹志耘2001A)通常认为小称主要指名词表小指爱,但也有人认为某些形容词表喜爱义,某些动词表示动作短暂,某些量词表示量少,所以小称应该包括这四类词(沈明2003)。石毓智(2005)认为,“小称”并不是一个单纯表小的问题。小称又会发展出其他各种各样的功能,词类也不再限于名词。实际上,有的汉语方言的小称形式表示轻蔑的感情色彩,有时还可用来表示诙谐幽默,例如阳新三溪话(何天贞1982)。

小称功能可通过词汇手段(构词)和形态变化(构形)来实现,从构词对小称形式进行分类重点参照其词汇结构特征,从构形对小称形式分类重点参照其语音形式特征。实际分类通常二者兼顾。例如,沈明(2003)总结了汉语方言常见的四种表示小称的基本方式:①重叠;②儿尾或儿化;③子尾(常见的写法有“子”、“仔”、“崽”等);④小称变音。前3种主要就词汇结构而言,第④种主要就语音形式特征而言。若往细里分,第②种有自成音节的儿尾和儿化韵两种情形,实际是两种语音表现形式,第③种有自成音节的子尾和子变韵(“子”尾融入前一语素的音节使其韵母发生变化)两种情形,也是两种不同的语音表现形式。这样,第②种的儿尾和第③种的子尾属于派生构词,第①种重叠属于复合构词,都是词汇手段;第②种的儿化韵和第③种的子变韵属于变韵,它们和第④种小称变音都属于形态变化。(就语音形式特征而言,儿化韵和子变韵都是变韵,应归入第④种小称变音。下文将依照《汉语方言地图集·语法卷》第053图对小称变音分类的原则,把儿化韵和子变韵归入小称变音的“变韵”一类。)

除以上四种基本方式外,汉语方言里还有其它表示小称的方式,例如,加“小”或表“小”义的语素,如关中方言的“碎”①:碎桌子小桌子|碎单子小床单;加前缀,如晋语的“圪”“忽”“不”“扑”“卜”:圪凹微陷处|忽片片|扑穗穗儿|不篮稍小的篮子|不篓稍小的篓子(上山西太原,据沈明2003)|卜脐|卜鬏(上榆林神木,据邢向东2002:274);加“儿”“子”之外的其它形式的后缀,如陕西关中方言的“娃”:狗娃小狗、鸡娃小鸡、羊娃小羊②,桃源方言的“儿嘚”“嘚”:牛儿嘚小牛|火星嘚火星儿(上引自周婷2016),等。

综上,汉语方言名词小称形式根据表达手段分为构词和构形两个层面,其中构词手段主要有:①重叠;②加“小”或表“小”义的语素;③加前缀(如晋语的“圪”“忽”“不”“扑”“卜”,等);④加自成音节的后缀或准后缀(“儿”“子”最常见,另有其它形式,如陕西关中方言的“娃”,桃源方言的“儿嘚”“嘚”,等)。③构形手段指通过形态变化表小称,或叫“小称变音”,是本文着重讨论的对象。

《汉语方言地图集·语法卷》(曹志耘2008)第053图(下简称053图)反映全国930个汉语方言点小称变音的读音类型及其地理分布,具有很大的代表性。本文通过分析053图,观察汉语方言名词小称变音的地理分布,并结合其地理分布和其它公开发表的文献对小称变音的历史演变进行探讨。

(二)汉语方言名词小称变音的读音类型

053图反映了汉语方言名词小称变音的五种基本形式:卷舌、非卷舌、鼻尾、鼻化、变调,如下表1。

汉语方言小称变音的基本形式④表1

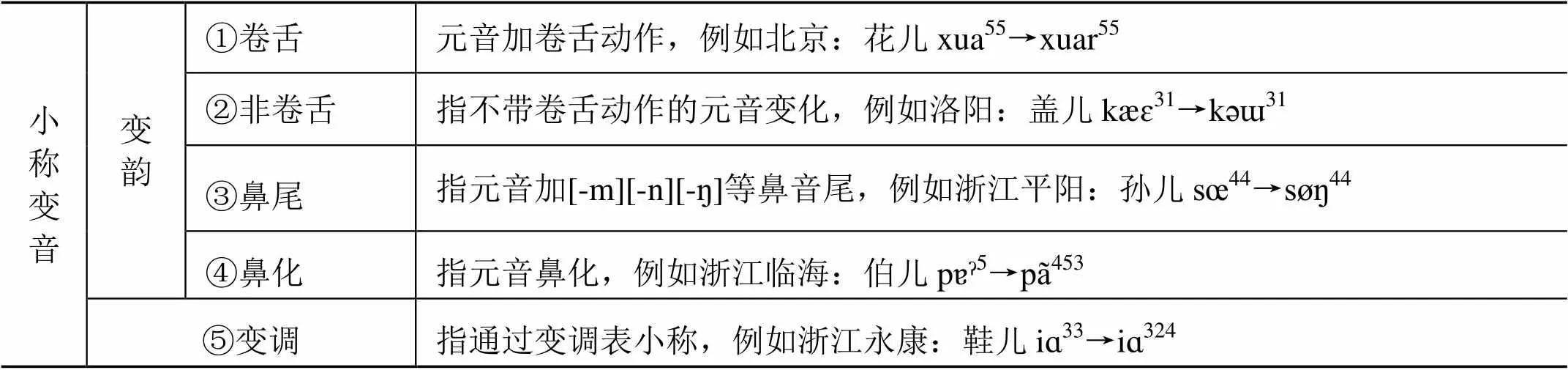

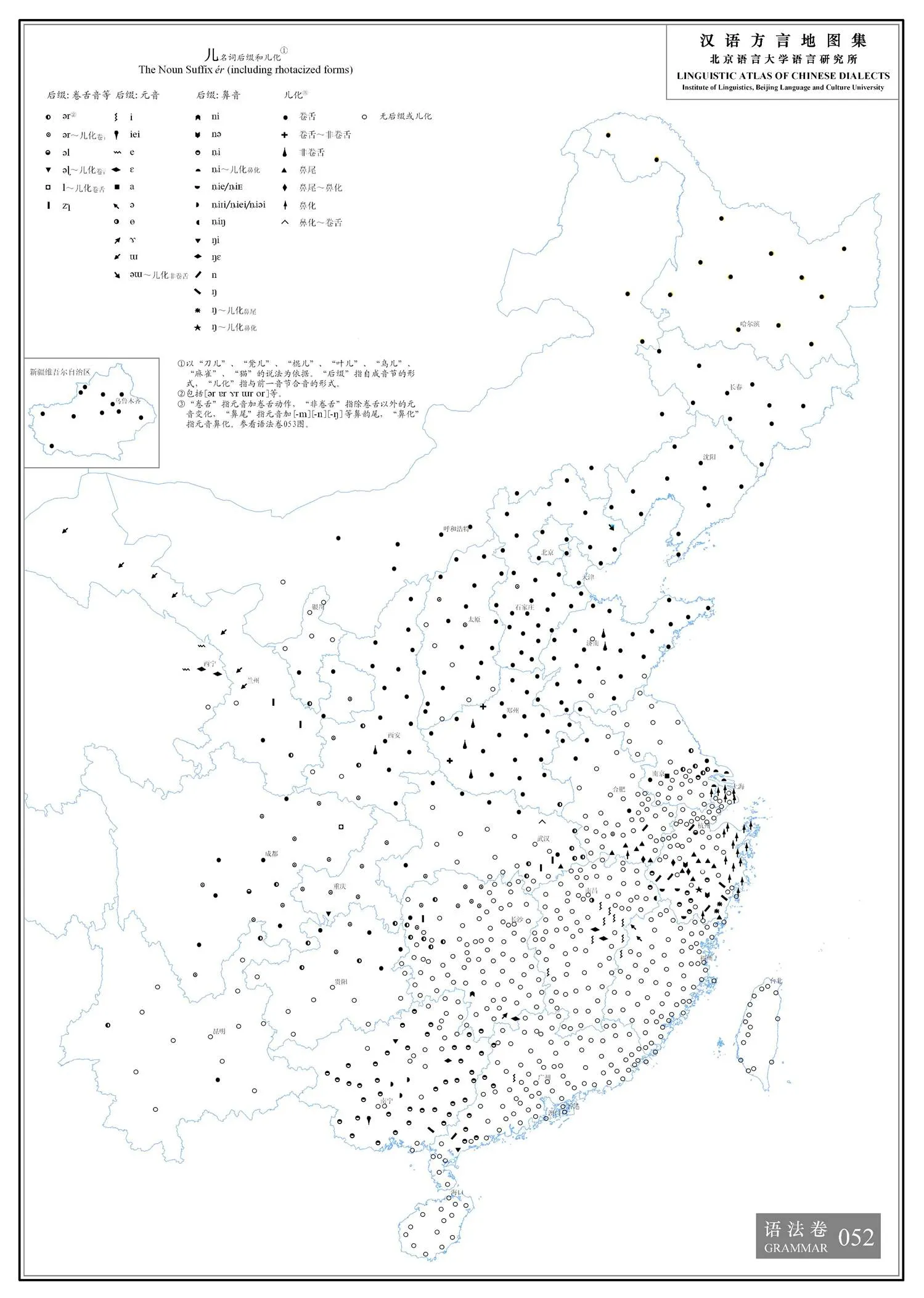

小称变音变韵①卷舌元音加卷舌动作,例如北京:花儿xua55→xuar55 ②非卷舌指不带卷舌动作的元音变化,例如洛阳:盖儿kæɛ31→kəɯ31 ③鼻尾指元音加[-m][-n][-ŋ]等鼻音尾,例如浙江平阳:孙儿sœ44→søŋ44 ④鼻化指元音鼻化,例如浙江临海:伯儿pɐˀ5→pã453 ⑤变调指通过变调表小称,例如浙江永康:鞋儿iɑ33→iɑ324

上表的⑤个小类是小称变音的五种基本形式,称作“单一型”。除此之外,有的汉语方言用两种基本形式叠加表示小称,称作“混合型”。综合在一起得到汉语方言名词小称变音的主要读音类型,如下表2。

汉语方言小称变音的读音类型 表2

小称变音单一型变韵卷舌、非卷舌、卷舌~非卷舌 鼻尾、鼻化、鼻尾~鼻化、鼻化~卷舌 变调 混合型变韵+变调卷舌+变调、非卷舌+变调 鼻尾+变调、鼻化+变调、鼻尾+变调~鼻化+变调

说明:“~”指“或者”,“+”指“和”。(下同)

二、汉语方言小称变音的地理分布

(一)汉语方言小称变音的地理分布类型

“地理分布类型”(geographical distribution type)是指方言在具体的地理空间上呈现出来的、与山川等具体的地理因素相联系的分布特点和形状。汉语方言主要有两大地理分布类型“对立型”和“一致型”(曹志耘2011B)。

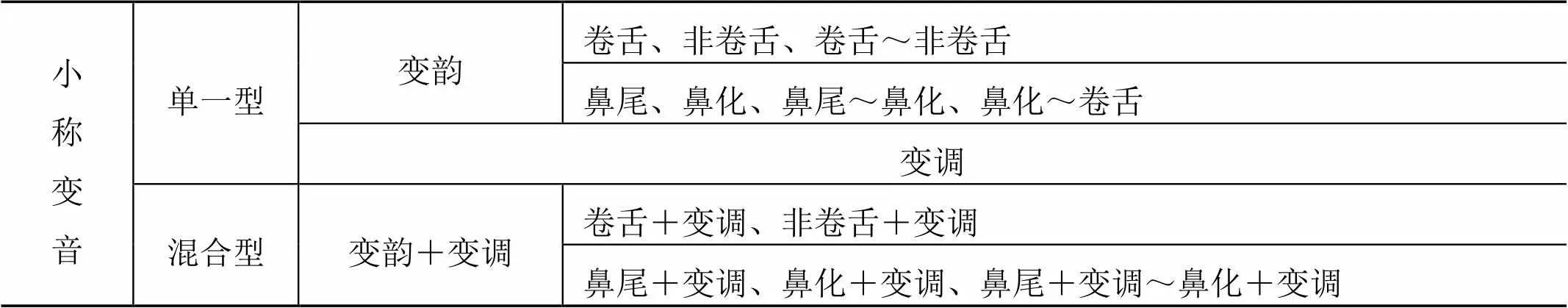

如图1所示,按地理空间范围由大及小的顺序观察,汉语方言小称变音主要有以下几种地理分布类型。

(1)“东南——非东南”的对立

汉语方言小称变音以长江线为界出现了“东南——非东南”的对立。具体来看,非东南地区小称变音主要为“变韵”(山西晋语稍为特殊,下专门讨论),东南方言的小称变音有“变韵+变调”和“变调”两种,因此,“东南——非东南”的对立主要是有无“变调”的对立。

在这一地理分布类型中,需要留意的是西南地区,西南方言小称变音的表现与北方官话较为一致。但是综合多个语言项目的地理表现,发现西南官话的语言特征的地理分布大多数情况下并不固定,有时和北方官话一致,有时和东南方言一致,有时和长江中下游流域一致从而构成一种广义的“长江线型”分布,有时又自成一类。举《汉语方言地图集》(曹志耘2008)的几幅语言特征图为例来看。如“去声的分化”(语音卷004图)一图,西南官话和北方官话一致,都是去声一分,东南方言则出现了一分、二分、三分,甚至四分、五分的情形(绝大多数是一分和二分,少数三分,极个别点四分、五分);又如图“府—虎非晓声母的异同”(语音卷053图),北方官话的古非母和晓母在今合口呼韵前不混(f≠x或f≠h),西南官话和东南方言的古非母和晓母在今合口呼韵前大多相混(相混后主要读[f],少数读[x],个别读[ɸ]);再如“溪特字的声母”(语音卷112图)一图,“溪”字声母读如“溪母:非舌根音”的地理分布从西南的川贵两省向东延伸,贯通了整个长江流域,形成一种广义的“长江线型”分布;“稻子指植物”(词汇卷011图)一图反映普通话词“稻子”的方言说法,以“谷”为词根的说法集中在西南地区,既不同于东南方言(以“禾”类为主,有少量“粙”类和“稻”类),亦不同于北方官话(除了无稻子的方言点外,以“稻子”的说法为主),而是自成一类。

(2)“官话——山西晋语”的对立

我们把视域从全国缩至整个非东南地区,可以发现“官话——山西晋语”的对立。官话的小称形式为单一型“卷舌”和“非卷舌”(“卷舌”占多数,少数为“非卷舌”,极个别为“卷舌~非卷舌”),山西晋语的小称形式为混合型“卷舌+变调”(大多数)和“非卷舌+变调”(少数)。“官话——山西晋语”的对立主要是“单一型——混合型”的对立,或者说有无变调的对立。

(3)“北部吴语——南部吴语+徽语”的对立

长江下游沿岸及以南的浙江全境大致对应吴徽语区,这一带汉语方言小称形式的地理分布比较引人注目。因为从全国范围看,这一片方言的小称形式最为复杂多样。由北往南端详,可以发现“北部吴语——南部吴语+徽语”的对立。具体表现是:①北部吴语的小称形式以单一型“鼻尾”(图1三角形所示)和“鼻化”(图1箭头所示)为主,而南部吴语和徽语的小称形式较为多样化,有“鼻尾”“鼻化”“变调”“鼻尾+变调”“鼻化+变调”共计5种,(图1三角形、箭头、半圆形、菱形、竖杠所示)各种形式的地理分布相互交错。②单一型“变调”(图1半圆形所示)集中在南部吴语区和徽语区,未见于北部吴语区。

(二)汉语方言小称变音的地理分布模式及其演变

“地理分布模式”是对具体地理分布类型的进一步抽象概括(曹志耘2011B)。就全国范围看,汉语方言小称变音主要有两种地理分布模式:一是山西晋语和吴徽语呈现出南北“远隔分布”(或称“ABA分布”)模式;二是东南方言区呈现出双重“远隔分布”,“远隔分布”的北端是长江下游沿岸及以南的浙江全境(大致对应吴徽语区),南端是两广交界地带,中间是呈“东北——西南”走向地理上大致相连的小称“变调”(图1半圆形所示)。这几种地理分布模式隐含了不同区域方言小称形式经历的历史演变过程。下面具体分析。

图1 汉语方言小称变音的读音类型

说明:本图引自曹志耘2008(《语法卷》)第053图。原图为彩色图标,限于版面要求,这里改为黑白色,图标样式略有变化⑤。

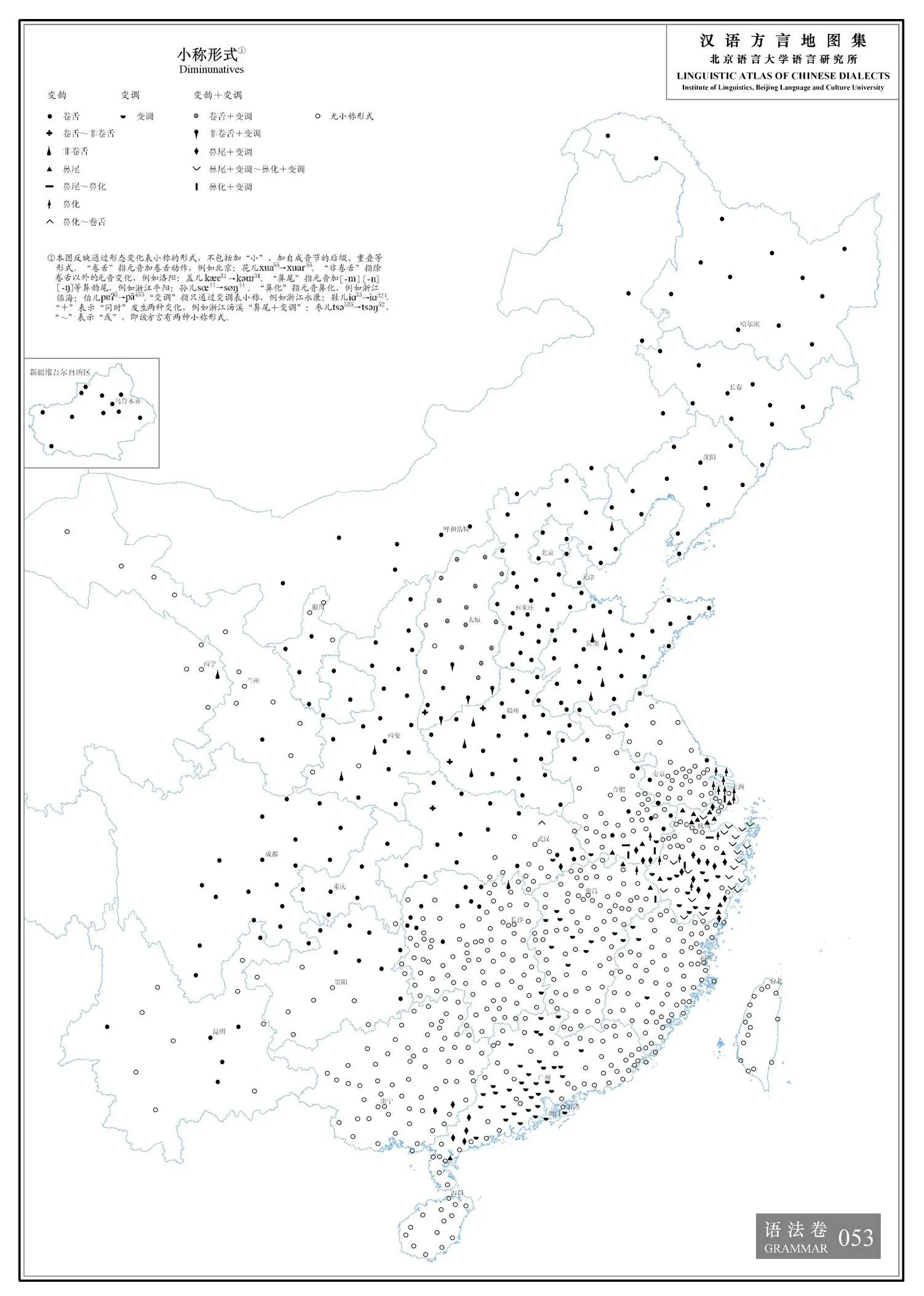

图2 儿名词后缀和儿化

说明:本图引自曹志耘2008(《语法卷》)第052图。原图为彩色图标,限于版面要求,这里改为黑白色,图标样式略有变化。

(1)山西晋语和吴徽语小称变音的地理分布及其演变

就全国范围看,山西晋语和吴徽语小称形式的读音类型呈现出“远隔分布”,具体表现是:小称变调同时见于山西晋语区和吴徽语区,且都出现在混合型“变韵+变调”中。

混合型小称形式是如何产生的?山西晋语的变调和吴徽语的变调是什么样的关系?

就语言的经济原则而论,小称功能不大可能一开始就由某种混合形式来承担,因此汉语方言混合型小称式当是从单一型小称式发展而来。曹志耘(2002:148-160)曾对南部吴语的小称形式做过细致的分析,他认为南部吴语的小称变调是一种后起形式,是在儿缀(读为鼻音)与前一音节合音后产生的。南部吴语和山西晋语天南地北之隔,其小称变调不大可能是异地存古。照此推测,这种平行演变应是受到了某种普遍性的语音演变规律的支配。

据罗昕如(2006),“儿”缀表小多见于吴语、晋语,部分官话方言和赣语、粤语的部分方言。我们对照查看了《汉语方言地图集·语法卷》第052图“儿名词后缀和儿化”(如图2),发现汉语方言小称变音的读音类型的地理分布与“儿”的读音类型的地理分布有着极强的对应关系。例如,北方官话的小称变音以变韵“卷舌”为主,(图1实心圆所示)对应“儿”的读音类型——儿化“卷舌”;(图2实心圆所示)吴徽语的小称变音有“鼻尾”“鼻化”“鼻尾+变调”和“鼻化+变调”,(图1三角形、箭头、横杠、菱形、竖杠、对号所示)对应“儿”的读音类型——儿化“鼻尾”和儿化“鼻化”。(图2三角形、箭头、菱形、雪花、五角形所示)由此推测,山西晋语和吴徽语的小称变调的产生与小称“儿”尾的历史演变有密切的关系,具体是:山西晋语的“儿”尾逐渐演变为“儿”化韵,吴徽语的“儿”尾渐由鼻尾变为鼻化,各自在历史演变过程中,分别产生了内部创新形式“变调”。也就是说,山西晋语和吴徽语的小称变音的读音类型“变韵+变调”即“儿+变调”。

山西晋语和吴徽语的小称变音的读音类型及其地理分布也印证了上述推论。如图1,山西晋语的小称变调出现在混合型“儿+变调”(儿化卷舌+变调)中,暗含了由单一型小称式“儿”到混合型小称式“儿+变调”的演变。吴徽语的小称变调的出现环境有两种:一种见于混合型“儿+变调”(儿化鼻尾+变调、儿化鼻化+变调),另一种见于单一型“变调”。其中混合型“儿+变调”暗含了由单一型小称式“儿”到混合型小称式“儿+变调”的发展,这与山西晋语的情况类似;单一型“变调”集中散布在浙江中西部和南部,被包裹在混合型小称式“儿+变调”的地理分布当中,形成了“ABA”式分布,根据“ABA”分布的原则,两端为存古,中间为创新形式,说明浙江中西部和南部比周边方言的小称式的发展略快一些,已从“儿+变调”发展到了“变调”。

综上,从小称变音的读音类型推测,山西晋语和吴徽语的小称变音都经历了“儿→儿+变调”的演变过程,吴徽语小称变音的读音类型及其地理空间差异表明,这一带小称变音进一步经历了“儿+变调→变调”的演变过程。

是什么样的语音机制引发了山西晋语和吴徽语小称变调的产生?王福堂(2005:175-176)认为,“儿”最初表实词义,后来发展到主要表小称义,这是语义的一种弱化,语义的弱化使得“儿”在语流中的地位不再如前那样巩固,反映在了语音的弱化上,“儿”在语流中开始轻读、快读,并逐渐与词根语素的韵母发生融合。在“儿”与前一语素的韵母合音为儿化韵时,整个音节常常发生一种非语流音变性质的特殊变调。王先生的这段话可以看作对小称功能一开始由“儿”承担,后转由“变调”承担的中间演变过程的解释。值得注意的是,小称变音由“儿”到“变调”是一个渐进的过程,中间通常有一个过渡阶段,即由“儿”在与前一语素的韵母融合过程中产生出的特殊变调和“儿”一起承担小称功能的阶段,读音类型上表现为混合型“儿+变调”。之后,“儿”的语音的弱化又反过来使其所承担的小称义不断弱化,“儿”渐从混合型小称式“儿+变调”中淡出,原来由“儿”和“变调”共同承担的小称功能最终转由“变调”独自承担。

(2)小称变调未见于山西晋语周边方言的原因探析

在非东南地区,官话和山西晋语的对立非常醒目,山西晋语的小称变音是“变韵+变调”(以“卷舌+变调”为主,有少数“非卷舌+变调”),其他方言的小称变音是“变韵”(以“卷舌”为主,有少数“非卷舌”)。为什么在这么一个广大区域,唯独山西晋语出现了连片分布的小称变调?

在许多汉语方言里,小称形式往往不只一种,例如,据罗昕如(2006),湘语的小称形式有后附词缀型、前加准词缀型、重叠型、变调型,以及由以上几种方式中的其中几类叠加形成的混合型;据沈明(2003),山西方言的小称形式有重叠、前缀“圪”、儿缀、小称音四种基本类型,以及由以上几种方式中的其中几类叠加形成的混合型;据曹志耘(2002:135-146),南部吴语的小称形式有儿缀型、鼻尾型、鼻化型、变调型四种基本类型,以及由儿缀、鼻尾、鼻化各自与变调叠加形成的混合型。同一种小称形式虽见于不同方言,各自的地位优劣却经常不等,儿化在一个方言里是主要的小称形式,在另外的方言里却可能是附加形式,某个小称形式在一段时期是某个方言小称功能的主要承担者,演变过程中却可能沦为附加形式,甚至被某个更为强势的小称形式所取代从而消失。汉语方言的小称形式处于不断发展变化之中。

如本节“(二)(1)”所述,山西晋语混合型小称式“卷舌+变调”中的“变调”是小称“儿”在与前一语素的韵母合音过程中产生的,代表了历史上某一时期山西晋语小称形式演变的一种方向。周边方言的小称式并未向同一方向演变。如果儿化在周边方言里本就只是众多小称形式之一种,且地位又比较弱势,那么极有可能在未来得及充分发展之时便被其它更为强势的小称形式挤兑掉,也就不可能在此基础上再产生变调了。例如,据郭宇丽(2012:37-39),陕北榆林方言(晋语大包片)的小称形式有重叠、分音词、“圪”头词、儿化,以及少量子缀,她统计分析了各个小称形式之间的竞争关系,发现榆林方言最主要的小称形式是重叠,其余小称式主要作为重叠的补充形式和其共同构成了榆林方言较为完备的小称式系统。邢向东(2002:286-287)提到,陕北神木方言(晋语五台片)的儿化韵严重归并,儿化词的表义功能极大弱化,小称义主要用重叠式承担。同门师妹庄佳告知,她的母方言汉中勉县话(中原官话秦陇片)的小称形式主要有3种:重叠、“子”尾、重叠+“子”尾,极个别口语词“豆儿”“桃儿”“杏儿”加“儿”尾(多读平舌)表小,但是小称义很弱,应是残存形式。笔者的母方言富平话(中原官话关中片)以重叠表小,但是有不少无明显语法功能的儿化词,应是小称功能消失后的语音残存形式。同属中原官话关中片的旬阳话的小称形式是“重叠+儿化”,“重叠”为后起,(据一位方言学研究方向的硕士)这是从“儿”表小到“重叠”表小的过渡形式,旧形式“儿”的小称功能尚未完全丢失,新形式“重叠”已出现,出现了新旧形式的混合。

(3)东南方言小称变音的地理分布模式及其演变

东南方言小称变音的地理分布模式的主要表现是:长江下游线及以南的浙江全境(大致对应吴徽语区)与两广交界地带在小称变音的读音类型上出现了双重“远隔分布”,中间是地理分布大致相连的小称“变调”。

在长江下游沿岸方言里可以看到小称“鼻尾”连片分布,在广东最南端也可看到小称“鼻尾”的分布,(图1三角形所示)这是第一重“远隔分布”。需要说明的是,小称“鼻尾”在广东最南端虽是孤点分布,但由此形成的地理空间差异对语言演变的暗示意义上却非常重大。在长江下游沿岸及以南,小称“鼻尾+变调”连片分布,在两广南部交界地带也可看到小称“鼻尾+变调”连片分布,(图1菱形所示),这是第二重“远隔分布”。在两重“远隔分布”的中间,是呈“东北—西南”走向地理上大致相连的小称变调(图1半圆形所示)。“远隔分布”模式蕴含的规律是,两边是古老的形式,中间是后起形式。结合这一原则,我们把形成第一重“远隔分布”的读音类型“鼻尾”,形成第二重“远隔分布”的读音类型“鼻尾+变调”,以及衔接两端的地理上大致相连的读音类型“变调”放在一起观察,便得到“鼻尾→鼻尾+变调→变调”的演变规律,可以看作东南方言小称变音历史演变的一个大致方向。不过,这一规律不宜理解为所有的方言都完整经历了其中的每一个阶段,因为总会有特殊的情况出现,如据周祖瑶(1987),广西容县方言小称变音有“变韵+变调”“变调”两种,后一种来自舒声韵的字(舒声韵的字读小称变音时,只变声调,韵母不变)。

从吴徽语区小称变音的读音类型和地理分布来看,这一带小称变音经历的演变过程比上段提到的“鼻尾→鼻尾+变调→变调”演变规律还要复杂,因为这一带小称变音在共时平面上存在“鼻尾”“鼻化”“变调”“鼻尾+变调”“鼻化+变调”5种,不少方言的小称式“鼻尾+变调”“鼻化+变调”两可,各种读音类型在地理上纵横交错。促使这种情况出现的主要原因是:在“鼻尾→鼻尾+变调→变调”这个大的演变规律中,夹杂了另一条演变规律“鼻尾→鼻化”,由于两条演变规律在各地演变速度不一,使得两条演变链的各个阶段在各地出现了时间上的错位,于是形成了图1所示吴徽语区小称变音丰富的读音类型以及各类型纵横交错的地理分布面貌。曹志耘(2002:148-160)对南部吴语小称形式从“儿”缀到“变调”的演变过程做过细致分析,他认为儿缀是南部吴语小称的源头,由于南部吴语的“儿”一般读[ȵie][ȵi][ɲi][n][ŋ]等音节,因此儿缀跟前一音节合音后常产生鼻尾韵,鼻尾进一步发展为鼻化,鼻化的小称功能渐次消失后,小称义转由变调来承担。赵日新(1999)详析徽语的小称音变和儿化音变,他总结了徽语的儿化音变的五种形式,前四种是:(1)“儿”自成音节跟在前一音节的后面;(2)儿化使前一音节带上[-n]尾,并使前一音节的主要元音变成长元音;(3)前一音节加上[-n];(4)儿化使前一音节的主要元音变成鼻化元音。儿化的同时,原音节的声调大多随之发生变化。这四种形式代表了儿化音变在徽语中的四个发展阶段。以上分析和我们从地理分布得出的“鼻尾→鼻尾+变调→变调”和“鼻尾→鼻化”两条演变规律恰可相互印证。

补充一点,汉语方言的小称变调不全是“儿”尾与前一语素的韵母融合过程中产生的,小称变调也可能在其他后缀与前一语素韵母融合的过程中产生。如据秋谷裕幸(2015),福建闽语闽北方言浦城县观前以及临江方言里,“词干+子”的结构正在逐步发展形成“子变音”和“小称变调”,闽语闽南区漳平方言“词干+囝”结构融合后也产生了“小称变调”。秋谷先生认为应该把汉语方言里的“词干+子”“词干+囝”“词干+儿”一同看待为“词干+词缀”结构的融合,这一观点对我们很有启示:“词干+词缀”结构的融合在汉语方言小称形式的演变过程中具有某种倾向性,小称变调产生于词尾和词干语素合音的过程中,是小称变韵的伴生行为。

(三)汉语方言小称变音分布成因探析

汉语方言小称变音的地理分布的形成是语言因素和非语言因素综合作用的结果。

(1)语言因素。主要有以下。

(A)“儿”的读音,与汉语方言小称变音的地理分布最为相关。可对照本文图1和图2。(本节“(二)(1)”已述,不赘)

“儿”缀表小多见于吴语、晋语,部分官话方言和赣语、粤语的部分方言(罗昕如2006),足见其在汉语方言里的普遍性。在历史演变中,“儿”的读音在南北出现了分野,南方方言和北方方言由此形成了“鼻音南音——卷舌北音”的对立,这是小称变音的地理分布类型“东南——非东南”对立形成的直接原因。

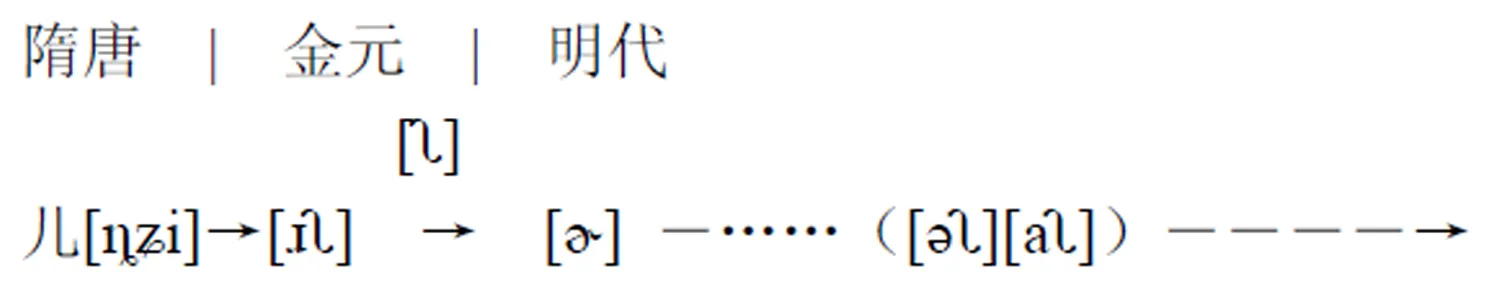

“儿”,日母止开三等。“日”母的中古拟音为[ȵʑ](据高、李、王等诸家拟音)。高本汉(1948:340-342)构拟了“儿”的演变路途:ȵʑi>ʑi>ʐi>ʐʅ>ʐ̥>əʐ>ör。李思敬(1986:142)认为,大部分南音保存了“儿”的古读,北音的读法无论声韵都去古甚远,并认为[ɚ]的实际读音是[əʅ],他考证了“儿”的音变年代,我们对之作了简单的梳理,图示如下:

从上图看,隋唐至金元是汉语方言“儿”的读音在南方和北方出现分野的关键时期,与“儿”的读音在南北出现“鼻音——卷舌”的对立相伴随,南方方言和北方方言的小称变音出现了“鼻音—卷舌”的对立。