化学教科书中的传统文化和国情教育变迁研究

郭 震,钟晓媛

中华传统文化是中华民族历史上各种文化思想和精神观念的总体表征,是中华民族生存发展的精神力量源泉和中国特色社会主义文化植根的沃土。[1]国情主要指一个国家当前的政治、经济、文化等方面的基本情况和特点。[2](P498)教科书中的中华传统文化和国情教育分别从我国的历史和现实两个角度,结合学科教育中的相关内容,使学生全面而深入地认识祖国,其目的是知国、爱国、报国[3],其核心是爱国主义教育。教育部在2014年颁布的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中要求把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系。[4]在化学教科书中渗透中华优秀传统文化和国情教育元素,是提升化学学科育人品质,进行爱国主义教育,落实立德树人根本任务的主要途径。化学教科书中的传统文化和国情教育已经引起了学界的关注[5][6],然而受资料来源等因素的限制,目前仍缺乏对更早时期教科书中相关内容的横向梳理和时间维度的纵向分析。本文将以新中国时期出版的化学教科书作为研究对象,对其中蕴含的优秀传统文化和国情教育的内容、呈现和变迁情况进行初步整理,以期为教育研究和教科书编写提供参考。

一、研究对象与方法

新中国成立以来,各地中小学主要使用人民教育出版社编写出版的教科书。因此本文主要选取人民教育出版社出版的化学教科书作为研究对象,分别是:1951-1952年出版的《初级中学课本化学》、《高级中学课本化学》,1960-1964年出版的《初级中学课本化学》、《高级中学课本化学》,1982-1985年出版的《初级中学课本化学》、《高级中学课本甲种本化学》,1995-1998年出版的《九年义务教育三年制初级中学教科书化学》、《全日制普通高级中学教科书试验本化学》,2007-2012年出版的《义务教育教科书化学》、《普通高中课程标准实验教科书化学》。“文化大革命”时期,人民教育出版社的正常出版工作被迫中断,研究对象则选择河北人民出版社1970年出版的《河北省初中试用课本工业基础知识化工部分》、《河北省高中试用课本工业基础知识化工部分》。

根据相关文献[1][5][6][7]对传统文化和国情教育元素的分类,结合化学学科特点,将化学教科书中的传统文化元素分为5类:传统思想、观念,传统艺术、文化,传统生活、习俗,传统技术、工艺,历史遗物、遗迹;将国情教育元素分为3类:矿产资源、科研成就、建设成就。以下研究主要采用内容分析和数据分析的方法,对新中国不同历史时期的6套29册中学化学教科书中的优秀传统文化和国情教育的数量、内容和呈现方式等进行研究。

二、统计结果与分析

(一)各时期化学教科书中优秀传统文化和国情教育的数量

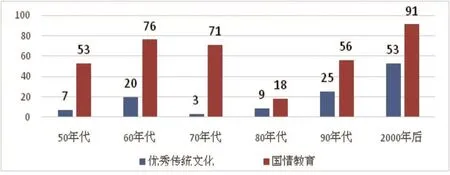

图1 各时期化学教科书中优秀传统文化和国情教育的数量

图1 显示50年代化学教科书中的优秀传统文化元素仅有7处,2000年后的教科书中则有53处,数量上有了很大的增长,但在增长过程中出现了明显的波动。50年代的化学教科书译自苏联,原著内容基本不涉及我国。在翻译过程中,为适应我国实际情况,出版者仍适当加入了一些我国各类矿产资源的分布等本土化内容。但出版者也认为“编译的时间匆促,这个课本对于贯彻爱国主义教育和中国化方面都做得很不够。希望各地教师同志们在试用期间多多给我们提供改进的意见。”[8]

从50年代中后期开始,新中国教育工作者开始自主编写教科书,其主要成果在60年代前期陆续出版。这套化学教科书十分重视爱国主义教育,注意反映与化学有关的优秀传统文化,其数量与50年代相比有了明显增加。同时,随着第一个五年计划的胜利完成,教材中出现了较多体现本时期我国建设成就的国情教育内容。而在接下来的“文革”时期,各领域强调“阶级斗争挂帅”,正常的社会和教育秩序遭到破坏,教科书中的知识内容被大量删减,同时增加了大量反映“极左”意识形态的内容。受此影响,化学教科书中的传统文化内容被当做“封建主义残余”而被清除,仅保留了我国古代用天然气熬井盐、使用石灰石烧制石灰和发明陶瓷3处,传统文化元素的数量降至历史最低点。与此同时,为了宣传“无产阶级文化大革命的丰硕成果”,化学教科书仍编入了较多的建设成就,因此国情教育内容的数量与60年代相比仍基本相当。

“文革”结束后不久,我国进入改革开放时期。为弥补被“文革”耽误的时间,尽快赶上世界先进水平,基础教育领域强调用新的科技成果充实教材内容,提高化学教材的理论水平,对爱国主义教育的重视程度有所下降。因此在80年代的化学教科书中,除传统文化的数量(9处)与“文革”时教科书相比有了明显增加外,国情教育的数量(18处)和这两部分内容的总数(27处)都出现明显下降,达到历史最低点。

20世纪90年代后的化学教科书注重联系生活实际,体现生产和科技新进展,同时也加强了思想教育。传统文化和国情教育的数量不断增长,2000年后出版的“新课标”教科书中这两类内容的总数达到144处,初、高中平均每册都有十余处之多。内容涉及古代先进的冶铸、制瓷、火药等技术或发明,唐三彩、兵马俑、长城等文物或历史遗迹。教材通过使用成语体现传统哲学思想,加入了传统书画、饮食文化等内容,还编入了神舟飞船、高铁列车、三峡大坝等体现我国科技和经济建设新成就的内容,以及能源、矿产分布和利用现状,环境治理与相关法规等其他国情教育的内容。

(二)各时期化学教科书中优秀传统文化和国情教育的内容

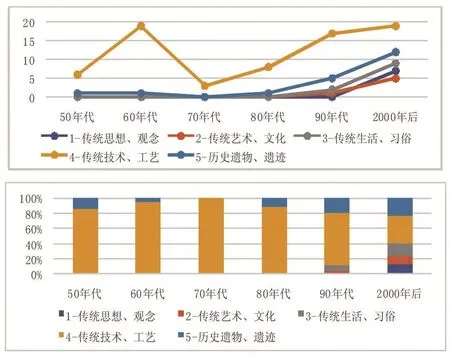

图2 不同时期化学教科书中优秀传统文化的各类内容与相对比例

通过对代表性教科书的内容梳理,可以发现优秀传统文化的各类内容与相对比例的变化情况(图2)。其中,传统技术和工艺始终是教科书涉及最多的优秀传统文化内容,其比例在90年代及以前一直在三分之二以上,2000年后仍超过三分之一。这主要是由化学的自然科学属性决定。我国古代的辉煌科技成就,如烧制瓷器、冶炼金属、天然气利用等,与化学学科和课堂教学联系密切,有助于学生树立民族自信心和自豪感,在各时期的教科书中都有体现。

与之相应,90年代前的化学教科书中,优秀传统文化内容选材较为单一,除传统技术、工艺类内容外,只出现了历史遗物、遗迹类内容,即商代青铜器、大理石华表等寥寥几处,“文革”时期的教科书更是将其悉数删去。90年代后,教科书中传统文化的内容选材日趋多样化,开始出现体现传统生活习俗和艺术文化的内容,如我国南方使用木炭取暖,北方使用生铁铸造的取暖炉,为说明碳化学性质稳定而编入黄庭坚书法插图等内容。2000年后的教科书则伴随教材语言风格的改革,出现了反映传统思想观念的内容,如使用见微知著、杞人忧天、生于忧患死于安乐、水能载舟亦能覆舟等文字进行比喻和描述;还增加了古代玉文化、丝绸之路等体现传统艺术文化的内容,以及体现国人饮食和农业生产习惯等生活化内容。同时,结合教科书版式设计改革,以插图的形式加入铜奔马、沧州铁狮子、酿酒画像砖等历史遗物、遗迹的内容,使新时期教科书体现出鲜明的中国特色。

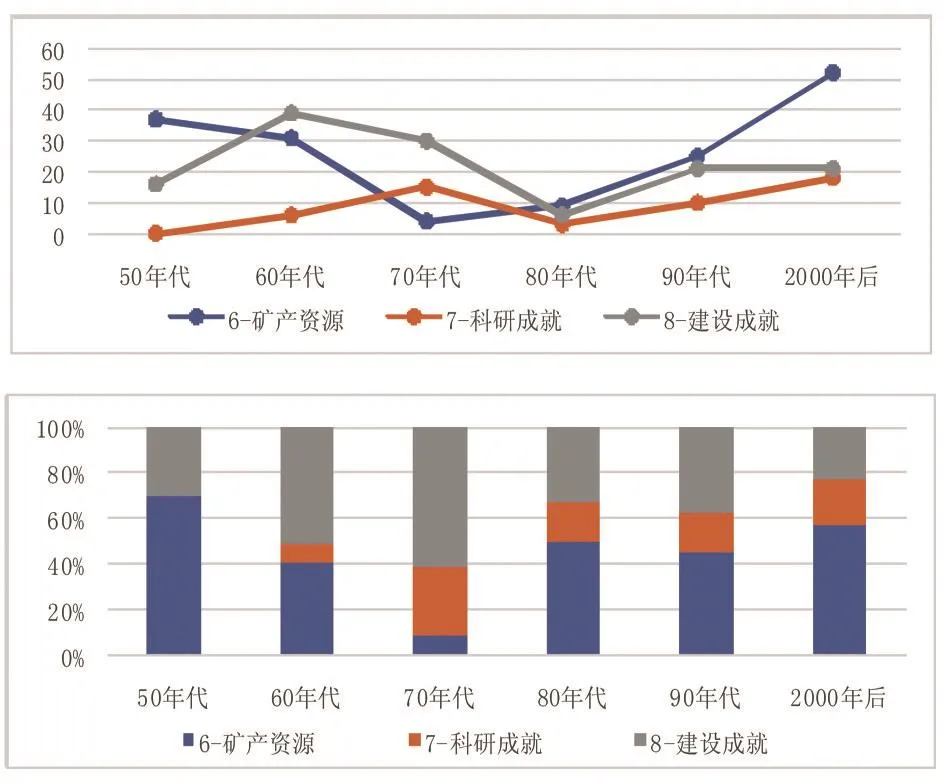

图3 不同时期化学教科书内国情教育的各类内容与相对比例

图3 总结了不同时期化学教科书内国情教育各类内容与相对比例的变化情况。可以看出,50年代我国译自苏联学教科书经“本土化”后,主要加入的是我国的矿产资源分布,占比超过70%。此时新中国成立不久,各项建设事业正在开展之中,因此教科书中建设成就的内容较少,主要为煤炭、钢铁、石油工业的恢复与发展情况。科研成就需要更长时间的积累,因此在本时期教科书中没有体现。进入60年代,我国社会主义建设事业取得了伟大成就,化学教科书中编入了鞍山钢铁公司、大冶铁矿、武汉长江大桥、吉林电石厂、玉门炼油厂、宝鸡酒精厂、包头糖厂的具体实例,以及我国钢铁、炼铝、水泥、硫酸、石油、合成纤维、合成橡胶、塑料等工业发展的成就及新旧时代对比,共39处,数量上为历史最高。同时还编入了合金钢研究、重水反应堆和加速器等我国科研领域取得的新成就。

70年代“文革”时期的化学教科书中,科研成就的比例明显提高。这主要是为配合当时的政治形势,编入的大量工人阶级打破技术封锁,在钢铁、硫酸和合成氨等工业领域进行的技术改进。此外,本时期的化学教科书还出现了一些具有时代特色的爱国主义教育内容。例如,在反对“美帝苏修”的战备形势下编入防火、防化、防核内容,原子弹、氢弹爆炸等反映我国原子能事业发展的照片、石油工人的先进事迹,以及新旧时代工人生产、生活条件对比的忆苦教育,等等。

我国80年代化学教科书中的国情教育内容总数较少,但出现了人工合成结晶牛胰岛素、稀土络合物催化制橡胶等反映科研成就的内容。90年代的教科书出现了我国在高温超导材料、显微成像等方面的科技进展。2000年后的教科书出现了载人航天、海水淡化、燃料乙醇等内容,国情教育中科研成就的比例逐步提高,从17%、18%到20%。另一方面,教科书紧跟时代发展,编入了长征火箭、秦山核电站、天津炼油厂、贵溪冶炼厂、亚运村,以及神舟飞船、北京奥运火炬、上海磁悬浮列车、西气东输等反映国家建设新成就的内容,总的数量在不断增加。但由于其他类型内容的同时增加,教科书中建设成就的内容比例有所下降,2000年后降至23%,为新中国成立后的最低水平。与此同时,国情教育的内容也从过去单纯地介绍矿产资源分布,突出我国地大物博以增强民族自豪感,拓展到环境保护、能源和资源利用现状等深层次问题,以使学生全面、客观地认识国情,更好地服务社会。

(三)各时期化学教科书中优秀传统文化和国情教育的呈现方式

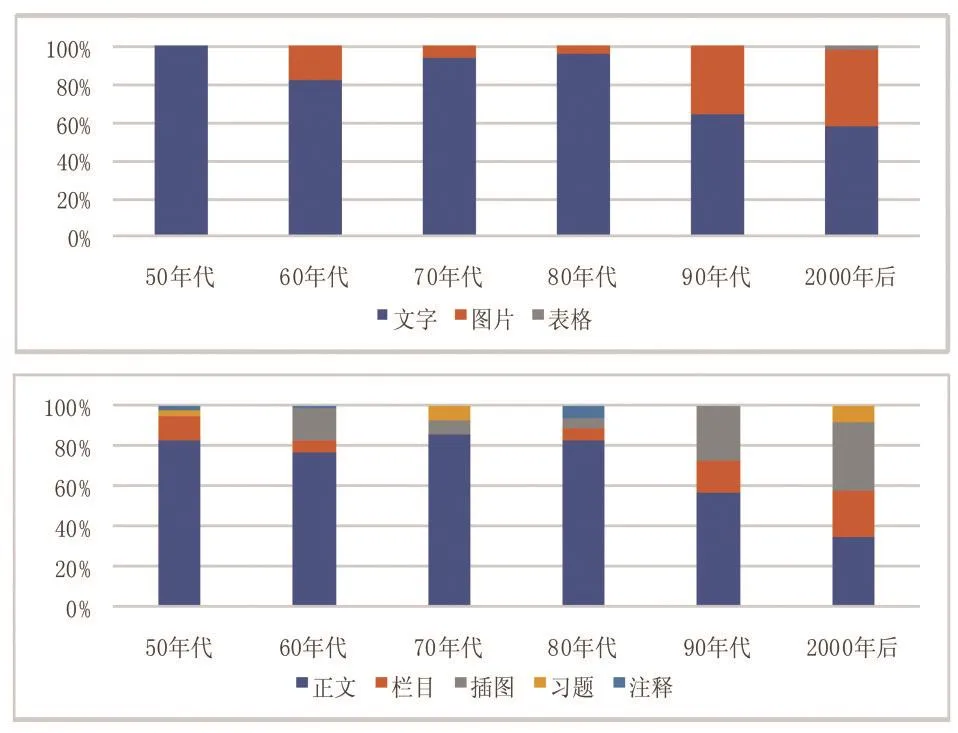

图4 各时期化学教科书中优秀传统文化和国情教育呈现形式与所在位置的变化

从图4可以看出,优秀传统文化和国情教育在各时期化学教科书中的呈现形式都以文字为主,尤其是50年代的教科书,完全以文字形式呈现。60年代的教科书中,出现了自贡井盐生产、长芦盐场汉沽的盐坨、《天工开物》中的炼铁场景、中国传统墨块等插图。“文革”时期教科书中的图片明显减少,仅有钢铁厂、炼油厂、化肥厂,以及原子弹和氢弹爆炸的几幅照片;80年代教科书更是仅剩矿物和桂林溶洞的几幅插页彩图。90年代后,随着教科书呈现方式的改革创新和印刷条件的改善,图片数量迅速增加,其比例达到35%和40%。2000年后的教科书中还出现了少量以表格形式呈现的能源储量、产量和消费情况数据。这类内容在书中呈现位置的变化趋势也与呈现形式类似,总体上以正文为主,其比例不断下降,从50年代的83%下降至2000年后的35%;在插图和教材栏目中呈现的比例不断上升,至2000年后二者的占比已超过一半。传统文化和国情教育以更为生动多样的形式呈现在师生面前。

三、化学教科书中优秀传统文化和国情教育的变迁趋势

(一)教科书始终重视优秀传统文化和国情教育

公众一般认为化学是近代从西方传入中国的“舶来品”,与我国传统文化联系不多,因此多以为化学教科书中难以体现传统文化。而实际上,我国古代与化学有关的工艺有着很高的水平,对不少物质的认识深度和利用水平也走在当时世界的前列,这不仅是中学化学进行学科教育的良好素材,也是对学生进行爱国主义教育的重要切入点。因此教育主管部门在各时期的化学课程文件中,都强调了优秀传统文化等爱国主义内容。如1954年颁布的教学大纲(草案)中要求“培养学生爱国主义思想,除了使学生知道我国地大物博、资源丰富,知道我国历史上的一些化学发明,从而认识祖国劳动人民的智慧与创造能力。还应该特别注意介绍现在新中国化学工业的发展情况”。[9](P204)又如,2002年颁布的教学大纲要求“结合化学学科的特点,加强对学生进行辩证唯物主义和爱国主义教育”,“结合我国在化学、化工等方面所取得的巨大成就,对学生进行爱国主义教育,以激发他们的民族自尊心、自信心、自豪感和社会责任感,激励他们为祖国富强而发奋学习。”[10](P2,32)新中国各时期的教科书严格依据课程文件进行编写,充分体现了历届教学大纲和课程标准对这部分内容的具体要求,编入了几十处,甚至上百处与化学有关的优秀传统文化和国情教育内容,在丰富教学素材的同时,对学生进行潜移默化的爱国主义教育。

(二)总量呈增长趋势,内容丰富形式多样

纵观新中国时期的化学教科书,其中与优秀传统文化和国情教育有关的内容,除去70年代“文革”和80年代突出学科知识本体这两个特殊时期外,从50年代的60处发展到2000年后“新课标”教科书中的144处,其总量明显增多。这既是教育主管部门和教科书编者贯彻爱国主义教育方针主观努力的结果,更是化学教育不断本土化发展的客观要求。在数量增长的同时,化学教科书中的优秀传统文化元素一方面从单纯的传统技术工艺和历史遗物,拓展到传统思想观念,艺术文化,生活习俗等多个方面;另一方面从单纯的文字呈现发展为图文并举,从正文叙述拓展到栏目和习题,不断丰富并加深了学生对化学中“中国元素”的认识,取得了更好的教学效果和育人功能。

(三)受社会政治形势影响,具有鲜明的时代性

我国近现代教科书的发展深受社会政治形势的影响,化学教科书也不例外。[11]教科书中的传统文化和国情教育内容因涉及意识形态,其变迁与政治形势的联系更加紧密。50年代初的教科书诞生于新中国成立初期各领域学习苏联的时代背景下,尽管化学教科书编者注意了爱国主义教育和中国化方向,但在体现传统文化上仍显不足,编译本教科书中使用了大量苏联的例子。50年代末,我国开始逐步摆脱苏联模式的束缚,开始独立自主建设社会主义的实践。在教育领域,教科书中的苏联元素被逐步清除,本土化的重要性日益显现,这使60年代化学教科书中的传统文化和社会主义建设成就有了大幅增加。“文革”时期,“极左”思想泛滥,化学教科书不得不加入了大量宣传“文革光辉成就”的内容,而书中的绝大多数传统文化内容被当做“封建主义残余”而被清除。在拨乱反正和改革开放的新时期,化学教科书恢复了重视优秀传统文化的做法,紧跟时代发展,编入了不少反映新时期我国建设和科研成就的具体实例。这些爱国主义教育内容,植根于民族传统,在时代发展中不断补充新鲜元素,已成为化学教科书中富于感情色彩、具有时代特征、必不可少的组成部分。

(四)教科书对国情的描述日趋全面

中学化学中的国情教育涉及矿产和水资源、能源、工农业生产、科技成就以及环保等内容[6],既是爱国主义教育的重要方面,也是化学教育本土化的重要切入点。自清末我国化学教科书诞生以来,国情教育一直是教科书的重要组成部分。新中国成立后,化学教科书中的国情教育内容从以资源分布为主,发展到资源分布、科研与建设成就和环保并举;对国情的描述,则从早期以我国地大物博的视角描述资源状况,引发学生的爱国热情,发展到全面描述我国资源分布与利用现状,传播环保与科学发展理念。更加重视实事求是原则,既介绍伟大成就,也不回避发展过程中的问题,在激发爱国热情的基础上使学生客观、正确地认识国情。这些变化趋势,提高了学生对社会热点问题的参与和判断能力,有助于他们在日后更好地服务于国家的建设事业。

四、对教材修订工作的启示

现行“新课标”化学教科书与此前的教科书相比,其优秀传统文化和国情教育无论在内容选择还是呈现方式上都有了巨大进步,同时仍有一些内容值得进一步完善,以更好地符合新时代中国特色社会主义及2017年版课程标准对爱国主义教育的具体要求。

现行初中化学教科书共12单元,其中7个单元未出现优秀传统文化的内容,4个单元未出现国情教育。高中化学必修教科书共8章,其中两章未出现优秀传统文化,3章没有出现国情教育。其原因主要是部分章节涉及元素周期律、物质结构、化学方程式等理论性内容,不利于本土化内容的呈现。但以上数据仍从某种程度上反映出教科书中的传统文化和国情教育内容分布不够均匀。在今后的教材修订工作中,应针对这些章节选择合适的切入点,自然融入传统文化和国情教育内容,尽量做到全面覆盖。

另外,当前教科书对部分传统文化素材的叙述有待进一步完善。例如,教科书给出古代炼丹设备插图,但未给出其名称和用途,初学者难以想象其作用;某单元篇头图使用了古代书画,建议补充相应说明,否则学生不易将其与化学产生联系,如教学中未及时补充相关信息,其教育作用则难以得到充分发挥。

化学教科书对传统文化素材的运用,目前多处于展示古代化学技术、工艺、工具的学科知识层面,对相关传统思想、艺术和生活习俗的挖掘,以及传统文化蕴含的其他教育价值的利用还不充分,教学中引发的思维活动较少。例如,初中介绍炼丹术与近代化学的关系时,教科书除给出炼丹设备插图外,还可指出古人通过炼丹总结出的一些物质转化规律与现代化学基本思想间的关系,以及炼丹术和炼金术的局限性,进行唯物主义教育。又如,高中介绍有机化学时涉及我国古代酿酒和制醋技艺,教科书可借此进一步设计相关活动或习题,使学生在知识应用中加深对传统文化的理解。这里需要注意的是,对传统文化蕴含的其他教育功能的开发要尊重客观事实,避免牵强附会,以确保所用材料和结论的科学性。

由于现代化学在清末才被系统地引入我国,加之社会动荡,战乱频仍,我国近代化学和化学工业的发展走过了曲折的道路,和世界先进水平存在较大差距。因此教科书对我国化学家和化学科研成就的描述始终较为稀少,目前仅有侯德榜、张青莲,以及人工合成结晶牛胰岛素等少数实例。实际上,科学家在教科书中的教育价值除了其学术成就外,还包含其高尚人格的感召和激励作用。如清末化学教育家、翻译家徐寿,除了可介绍其创立元素中文翻译方法,引进近代化学等成就,还可介绍其淡泊名利、专心学术的崇高品质。我国近现代一大批化学家和实业家,在实现科学救国、实业救国理想的过程中所表现出的人格力量,都是进行爱国主义教育的良好素材。近年来,我国科技迅速发展,在诸多领域实现突破,教科书应继续发扬紧跟时代的传统,敏锐地捕捉其中与化学相关的实例,合理、自然地将其融入教材,为教学提供新鲜素材,同时体现国家的伟大成就,进行情感、态度与价值观渗透。在利用这类素材时,需要反对妄自菲薄的虚无主义,又要警惕夜郎自大的狭隘民族主义。[5]

五、展望

中华优秀传统文化和国情教育,有助于帮助学生站在历史、现在和未来的结合点上更好地理解和建构知识,激发学习积极性,提升其科学、人文素养和爱国情怀。[12]当前,我国的发展已进入新时代,全国上下高度重视中华优秀传统文化。中央印发的相关文件[1]已将传承发展优秀传统文化上升到维护国家文化安全、增强国家文化软实力、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要高度。

教科书作为体现国家意志的特殊出版物,将更多地承担传承与发扬传统文化,增强文化自觉与自信的责任,服务立德树人根本任务。2017年版化学课程标准提出课程内容要有机融入传统文化,“努力呈现经济、政治、文化、科技、社会、生态等发展的新成就、新成果”,“体现科学与人文的融合”,“注重挖掘中华民族优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神,传承和弘扬工匠精神和技术创新思想”[13](P4,32),为今后化学教科书中传统文化和国情教育的内容指明了方向。如何在新时代化学教育中更好地传承和发扬传统文化,进行国情教育,使之在新的历史时期焕发新的作用,新中国各时期化学教科书所进行的实践给我们提供了宝贵的启示。在实现这一目标的过程中,需要我们在继承传统的基础上不断创新,开拓思路,用足用好这类具有特殊重要意义的教育素材。