信仰与灵应:十六罗汉图的宗教功能

◇ 王鹤琴

十六罗汉是由域外输入中国的佛教信仰体系之一,在中国得到了充分发展,特别是罗汉图像的大量制作,丰富了中国佛教文化的艺术形态并深刻影响了日本等地。作为信仰对象的表现形式和物质载体,罗汉图的主要功能是满足信众的崇拜需求。虽然罗汉图像由于受到佛典的较少限制,能够充分发挥创作者的艺术天分,从一开始就表现出一定的审美趣味,不过唐宋时期,罗汉图像一直保持着它的神圣性这一根本特征。元代以后,随着佛教义学的衰落以及民俗化过程的加剧,也出现了主要用于观赏、装饰等的罗汉图像。

成书于北宋晚期的《宣和画谱》载有南朝梁时的著名画师张僧繇所绘《十六罗汉图》一幅,不过在此前的画史著录中并没有关于张僧繇画十六罗汉的记载,所以《宣和画谱》该条记载尚不能确信。倘若张僧繇真得画过十六罗汉,那么,他的依据应当是北凉时译出的《入大乘论》,“又尊者宾头卢、尊者罗睺罗,如是等十六人诸大声闻,散在诸渚,于余经中亦说有九十九亿大阿罗汉,皆于佛前取筹护法,住寿于世界”。 这里只出现了宾头卢和罗睺罗两位罗汉的名号。唐代段成式所著《寺塔记》载,长安灵华寺“佛殿西廊立高僧一十六身,天宝初自南内移来,画迹拙俗”,这十六高僧像很可能是十六罗汉像,不过朱景玄《唐朝名画录》和日本高僧圆仁《入唐求法巡礼行记》等9世纪的著作中均未载有罗汉图,说明当时即使有罗汉图像的创作,也并不普遍。

唐代高僧玄奘译出《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》以后,具名的十六罗汉为中国人所熟悉,由此掀起了尊崇十六罗汉的风潮,十六罗汉图也流行开来。对十六罗汉图的明确记载首见于北宋初期黄休复编辑成书的《益州名画录》,其中提到画十六罗汉者有唐末五代的赵德齐、张玄和贯休三人。在其后郭若虚编纂的《图画见闻志》中还记载,五代的王道求、左礼、王齐翰和宋初的燕恭肃王、赵长元也画过十六罗汉。《宣和画谱》记载,活跃于8世纪的唐代画家卢楞伽和王维都画过十六罗汉,唐末五代宋时画十六罗汉图的名家更多,如左礼、李升、张元(即张玄)、贯休、王齐翰。南宋范成大所撰《成都古寺名笔记》载大圣慈寺曾有杜齯龟、张南本、卢楞伽、丘文播、李怀让、刘国用、杜子环等人的十六罗汉画迹。在《宣和画谱》之前的画史著录中并没有关于卢楞伽画罗汉的记载,《益州名画录》载有他所画“行道高僧”及“马鸣、提婆像”,贯休诗中记载自己曾在庐山东林寺见过“卢楞伽画”,可惜没有指出所画内容;而王维在早期的画史里更与佛教绘画毫无关联,《宣和画谱》出现如此伪托说明了北宋时期罗汉信仰的流行以及罗汉图像的受欢迎程度。

随着罗汉信仰内涵的不断增广和罗汉图像的大量制作,关于十六罗汉图的灵应故事也越来越多。《宣和画谱》记载,宋灭南唐时,一个叫李贵的步卒在金陵佛寺中掠得王齐翰所绘十六罗汉图,为商贾刘元嗣高价买来带到汴京(今河南开封),又质押给相国寺僧人。相国寺不仅是北宋的宗教中心,同时在北宋的经济和文化生活中扮演了重要角色,是北宋最大和最为活跃的书画交易场所。后来,刘元嗣拿钱去赎而僧人以过期为由拒之,刘元嗣将僧人告到官府。当时赵光义任京兆尹,见到画后大加叹赏,留画并厚赐刘元嗣。赵光义阅画后十六日而即帝位(即宋太宗赵炅),遂名此画《应运罗汉》。宋代由于最高统治者的提倡,罗汉信仰在官员、百姓、商贾、僧人、文人等社会各个阶层都很兴盛。

[南宋]金大受 十六罗汉图轴之一 172cm×77cm 绢本设色 日本东京国立博物馆藏

晚唐名僧贯休曾活动于豫章西山(位于今江西省新建县西部)一带,《图画见闻志》记载,西山云堂院供奉有贯休所作十六罗汉图真本,两宋时,地方官民会在遭遇旱情时迎请罗汉图到官衙供奉以祈雨。中国自古有祈雨的传统,佛、道两教也迎合统治者的需要而积极投身到祈雨活动中。西山因为东晋道士许逊成为道教圣地,唐贞观年间曾有道徒主持祈雨并效果显著而引起皇室的注意。晚唐名僧贯休隐居西山后为西山佛教带来了名气,其所绘罗汉图被宋人用于祈雨,反映了当地宗教生态的变迁以及政治力量对民众信仰的引导。

除了祈雨外,罗汉还有治病的神力。南宋李流谦《性空寺画阿罗汉记》叙述了汉州什邡(今四川什邡市)性空寺大殿李逸所画十六罗汉助人疗疾的两则事例:“久之里人杨宏病,濒死,家人环泣,计莫之出,宏神爽昧昧,忽见阿罗汉像十六现于前,命祷于寺,俄而获愈。又任师古大疫,医巫束手谢不能,夜梦老僧入寺啜茶于堂上,且以《心经》授之,觉而大汗,病旋脱去,明日,至寺谢焉,见降龙尊者,盖梦中人也。”李流谦作这篇记文的目的是为了宣扬罗汉信仰特别是李逸所绘十六罗汉像的灵应,“自今使闻二子之事者,知敬阿罗汉,敬阿罗汉者,知敬逸之画”,敬画的本质是敬罗汉。需要注意的是,这里的“降龙尊者”不是罗汉名号,而是根据罗汉形象所作的称呼。其实,十六罗汉图中已经出现了降龙、伏虎的立意,只是在中国人创造的十八罗汉中才作为名号逐渐固定下来。

除了寺院以外,两宋私家蓄罗汉图者也很普遍,用于作为临时性或固定性供养活动的仪式挂帧。韩驹曾在其妻子生日时请人绘十六罗汉像,并作诞辰罗汉供;苏轼家藏十六罗汉像,以茶供养,常有“乳花”征应;苏后湖家藏贯休所作十六罗汉图,每日以玛瑙盂盛饭供养,如果哪天忘记了,其妻子必梦罗汉求斋;陆游收藏贯休所画十六阿罗汉像,曾几作有《书陆务观所藏阿罗汉像一轴》诗,庆元五年(1199),会稽法云寺(陆氏家族的功德寺)观音殿落成后,陆游“施以禅月所画十六大阿罗汉像,龛于两壁,观者起敬,施者踵至”;边知白曾得武洞清所绘十六罗汉图的拓本,遣家童送到先祖坟庵供养,由于名家所绘罗汉图价格昂贵,且不易购得,北宋时出现了罗汉图的拓本。私人供养罗汉需要一定的经济能力,因此也有因无力供养而将所藏十六罗汉图捐赠寺院者,北宋张太保藏有贯休所画十六罗汉,因“私家畜画像,乏香灯供养”,遂交给苏轼,请“择名蓝高僧施之”,后来苏轼将此画轴奉赠开元寺座主明师。

除了汉人聚居区,9世纪的西域也出现了十六罗汉图,日本大谷探险队在吐鲁番木头沟曾发现十六罗汉图的残片。晚唐时,敦煌西千佛洞第16窟中就出现了十六罗汉壁画。之后,在11世纪的西夏及元代的敦煌壁画中也出现了十六罗汉图。而位于西南边疆的大理国,作于12世纪后期的《大理国张胜温梵像图卷》中也绘有十六罗汉图。可以说,中国的罗汉信仰自兴起以后很快就表现出跨地域、跨民族的流行态势,而在这种传布过程中又逐渐包裹上了地域特色和民族特征,从而增加了中国罗汉信仰的复杂性和多样性。

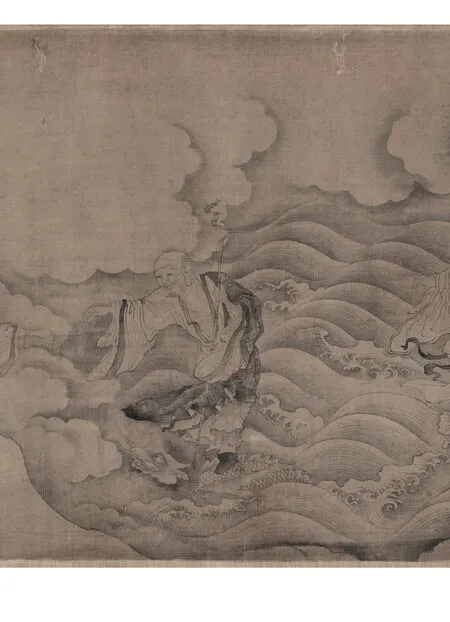

[南宋]金大受 十六罗汉图轴之二 172cm×77cm 绢本设色 日本东京国立博物馆藏

[南宋]金大受 十六罗汉图轴之三 172cm×77cm 绢本设色 日本东京国立博物馆藏

[南宋]金大受 十六罗汉图轴之四 172cm×77cm 绢本设色 日本东京国立博物馆藏

[南宋]刘松年 罗汉图轴 117.2cm×56cm 绢本设色 台北故宫博物院藏款识: 倚菩提树,俯视伊尼。如示妙偈,知乎不知。树头结果,其果累垂。猿猴登树,摘果以嬉。童子攓袂,仰而承之。有色有象,无意无为。细入毫发,匪夷所思。金刚四句,一幅全披。合掌欲询,应真伊谁。辛卯新正御赞。钤印:内府书画(朱) 三希堂精鉴玺(朱) 宣统御览之宝(朱) 嘉庆御览之宝(朱)

[南宋] 周季常 应身观音图轴 111.5cm×53.1cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

[南宋]陆信忠 迦跋黎堕阇尊者图轴 80cm×41.5cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

[南宋]苏汉臣 冬日戏婴图轴 196.2cm×107.1cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

——以《诗馀画谱》为例