电子内窥镜的临床安全风险分析及应对策略

张华伟,周鑫,余晶,徐路钊,蒋红兵,秦航

南京医科大学附属南京医院(南京市第一医院) 医疗设备处,江苏 南京 210006

引言

医用内窥镜技术在微创医疗中发挥着举足轻重的作用,是当今临床诊断治疗的一种重要手段[1]。内窥镜设备属于侵入性的诊疗器械[2],是一种可插入人体体腔和脏器内腔进行直接观察、诊断、治疗的集光、机、电等高精尖技术于一体的医用电子光学仪器。它采用尺寸极小的电子成像元件——CCD(电荷耦合器件),将所要观察的腔内物体通过微小的物镜光学系统成像到CCD上[3],然后通过导像纤维束将接收到的图像信号送到图像处理系统上,最后在监视器上输出处理后的图像,供医生观察和诊断[4]。在2016年国家医疗器械不良事件监测年度报告颁布的十大医疗器械风险中,内窥镜设备风险排名第九,在我国医疗器械分类中,内窥镜设备属于第三类医疗器械,医用内窥镜设备的临床安全风险较高,在2011年版的等级医院评审标准中要求对高风险的医疗器械“开展医疗器械临床使用安全控制与风险管理工作”[5],加强医院电子内窥镜临床安全风险管理具有较大的临床应用意义。

1 电子内窥镜的临床安全风险

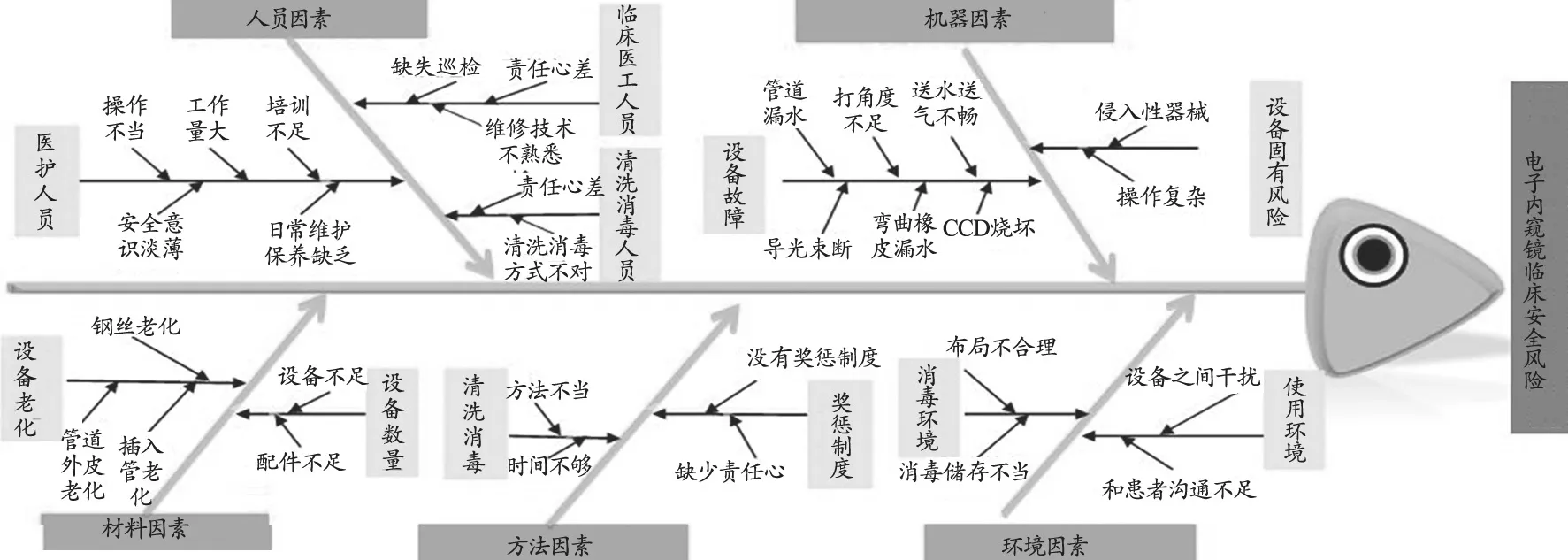

电子内窥镜利用介入的手段来对腔体内的疾病进行诊断与治疗,广泛应用于各级医院的多种诊疗项目[6]。由于电子内窥镜的结构复杂,材料、形状特殊,造成清洗困难,内窥镜检查患者多、镜子重复使用率高,医护人员对内窥镜操作的熟练程度参差不齐,对内窥镜的消毒工作不够重视,医护人员及临床医工人员对内窥镜的日常维护保养不足,造成内窥镜故障频繁[7],引起不必要的临床安全风险。为更加简洁明了地研究电子内窥镜的临床安全风险,我们通过“人机料法环”(鱼骨图)的方法来进行分析(图1)。

1.1 人员因素

人员因素主要包括医护人员、临床医工人员以及清洗消毒人员。电子内窥镜由于结构复杂、操作难度大、风险系数高,对医护人员、临床医工人员以及清洗消毒人员提出了较高的要求。医护人员方面:当缺少内窥镜的操作培训、不熟悉该设备的操作性能时,容易引起临床安全风险;当操作内窥镜安全意识淡薄时,容易误操作造成设备或者患者的伤害;当内窥镜缺乏日常维护保养时,容易造成内窥镜的老化,缩短设备的使用寿命。临床医工人员方面:维修、维护技术欠缺时,会加速设备的损坏,增长维修成本,延长维修周期,造成镜子的不够使用;巡检缺失时,小问题小故障不能及时解决,不能及时纠正医护人员操作不当的做法,可能会有引起大故障的隐患或对患者的伤害。清洗消毒人员方面:当清洗消毒方式不对时,容易造成镜子的损伤;缺少责任心,容易清洗消毒不彻底,可能会造成镜子损伤或引起患者的感染。

图1 电子内窥镜的临床安全风险

1.2 机器因素

电子内窥镜是一种集光学、机械、电子、信息为一体的高风险、高价值的医疗设备,由设备本身故障引起的临床安全风险较多,如:管道漏水、导光束断、钢丝打角度不足、弯曲橡皮漏水、送水送气不畅、CCD损坏等都可能引起临床安全风险。除此以外设备固有风险也不可忽视,电子内窥镜在我国的医疗器械分类中属于第三类医疗器械,本身就是高风险设备,再加上操作复杂就更容易引起误操作。

1.3 材料因素

由于消化内镜检查患者数量的日益增长,医院的电子内窥镜数量不足,每条内窥镜每个月的使用时间都超过60 h,加速了内窥镜的老化,主要老化的部位有管道外皮、钢丝和插入管,同时不规范的清洗消毒方式也会加速镜子的老化;另外内窥镜系统冷光源的灯泡也有寿命限制,金属卤素灯一般寿命为50 h,氙气灯泡一般寿命为500 h[8],要定期检查更换灯泡。

1.4 方法因素

内镜中心的管理不够规范,缺少相应的奖惩措施,内窥镜细心使用保养没有奖励、损坏了没有处罚,造成医护、医工以及清洗消毒人员责任心不够;清洗消毒方法有时不当,没能严格遵守《内镜清洗消毒技术操作规范(2004年版)》中对消毒灭菌流程的各项要求。

1.5 环境因素

电子内窥镜对使用环境有一定的要求,包括温、湿度要适宜,避免电磁干扰以及生物污染,同时对消毒灭菌环境也有严格的要求,消毒场所布局不合理、清洗消毒过的镜子放置不规范,电子内窥镜使用时由于和患者沟通不足造成镜子被咬伤,都可能引起临床安全风险。

2 应对策略

通过“人机料法环”分析,发现电子内窥镜的临床安全风险管理涉及的内容方方面面,想要有效降低电子内窥镜的临床安全风险必须建立一套完整的临床安全风险管理体系。

2.1 规范化管理

参照《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗技术临床应用管理办法》 《内镜清洗消毒技术操作规范(2004年版)》,制定和完善电子内窥镜临床安全使用相关管理制度,制定相应内窥镜管理技术规范以及相应的奖惩措施,制定医护人员、清洗消毒人员、临床医工人员分级管理制度,明确各级人员在电子内窥镜临床安全风险管理中的职责,对电子内窥镜的日常使用、维护保养、清洗消毒实行全过程动态管理。

2.2 加强内窥镜人员的培训

电子内窥镜是高精尖的医疗设备,结构复杂、数字化程度高,临床使用人员由于不了解设备的结构原理、不知道昂贵的维修成本,所以盲目的使用、无责任心的操作,导致胃肠镜的故障频率居高不下[9-11],因此建立完整的培训、考核机制至关重要。首先组建培训考核小组,由技术过硬高年资的医护人员、临床医工人员、厂商培训师组成,其次制定完整的考核和再培训机制,再次完善通过考核的激励机制,培训考核合格后持证上岗,对于清洗消毒人员的培训考核要有专业感控人员全程参与,同时坚持回头看,不定期对内镜人员进行抽查。临床医工人员要加强学习,提升自身对于内窥镜的专业知识,临床使用科室需要操作、保养方面的指导时,临床医工人员或厂家工程师能积极开展技术支持与咨询服务[12]。

2.3 加强日常维护保养

据统计,80%的设备故障都是由于安装、操作不当或维护不到位引发的中小故障,可以通过预防性维护保养来减少或预防[13]。电子内窥镜按照国际上较为流行的量化风险值的综合风险评分系统[14-15]——基于风险的检查评分达到11分,属于中高等风险,PM周期为一年;按照芦铭[16]对我国医疗器械分类管理规定改进后的风险评估系统评估,考虑电子内窥镜的使用率和故障率加权分值达到7.2分,优先级为Ⅱ级,PM周期为3个月。电子内窥镜在消化内科胃肠镜检查中是不可或缺的设备,根据医院的实际情况,我们将电子内窥镜的PM周期定为半年,每半年由厂商、临床医工以及医护人员三方一起做预防性维护,并对设备的临床使用安全进行监测考核;临床医工人员每个月对内窥镜设备的进行临床安全巡检,指导操作人员的使用与维护;医护人员除了日常的维护保养外,电子内窥镜漏水检测每3天至少1次,及时发现漏水现象并处理,防止漏水产生的内窥镜内部金属部件腐蚀、电器部分短路、使用寿命减少等严重问题的产生。

2.4 加强临床安全监测

(1)内镜中心设置专门的临床安全监测员,监测电子内窥镜使用前、使用中以及使用后的健康状况,同时监测镜子的清洗消毒状况。

(2)临床医工人员定期对内镜中心开展临床使用安全的监测考核,重点监测设备安全和操作人员的使用安全。

(3)监测内镜设备临床安全不良事件,通过头脑风暴搜集内镜设备在医疗活动中可能发生的临床安全风险,针对这些风险重点分析要因,并结合国家食品药品监督管理总局的医疗器械质量公告、医疗器械召回、医疗器械不良事件信息通报等网络信息,及时将汇总的设备临床安全不良事件反馈给内镜中心。

(4)建立“以临床为中心”的医学装备质量与安全管理团队,定期开展团队活动,及时把本阶段临床安全监测考核情况反馈给临床,并和临床科室一起找出解决方案,全面保障医学装备的质量和使用安全。

3 实施效果

通过一整年(2016.6~2017.5)“人机料法环”临床安全风险应对策略的实施,本研究统计了实施后人员的培训考核情况,临床安全监测维护情况、以及电子内窥镜的维修情况,并与实施前一年(2015.6~2016.5)电子内窥镜的管理情况进行对比分析。

3.1 培训人次的变化

通过建立完整的培训、考核机制,内窥镜人员逐渐重视岗前培训考核以及使用中培训考核的重要性,在实施临床安全风险应对策略之前,只有电子内窥镜安装时才会组织人员培训,人员参与少且缺乏系统性;实施应对策略之后,培训考核小组通过立体式培训考核来减少电子内窥镜的临床安全风险,一年来内窥镜人员培训考核达40人次,其中有5人考核不合格,通过再培训以达到合格的标准,临床医工人员根据临床科室的需要提供技术支持与咨询6次,对临床科室不定期的抽查3次,并且抽查结果良好。应对策略实施前后培训人数变化,见表1。

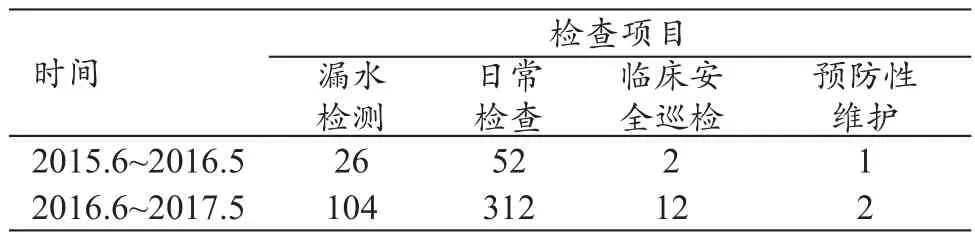

3.2 临床安全监测维护的变化

通过加强临床安全监测以及日常维护保养,强化了内窥镜人员主人翁的精神以及临床医工人员主动服务的意识。在实施应对策略的一年里,完成漏水检测104次,日常检查312次,临床安全巡检12次,预防性维护2次,其中在漏水检测中发现3次漏水,在日常检查中发现1次消毒不彻底,在临床安全巡检中纠正2次操作不当,发现4次设备老化。通过临床安全监测以及日常维护保养及时发现临床安全隐患,并将之消除在萌芽状态,保障电子内窥镜的质量和使用安全。临床安全监测维护的变化,见表2。

表1 应对策略实施前后培训人数(次)

表2 应对策略实施前后临床安全监测维护次数(次)

3.3 维修情况的变化

在实施应对策略的一年里,A、B和C级的大修次数都减少了,而D级和E级维修次数增加,这是因为通过临床安全监测及日常维护保养及时发现电子内窥镜的临床安全隐患,并在故障比较小的时候及时解决,避免了较大问题的发生,同时通过培训考核强化了医护人员的专业技能,减少了误操作、降低了设备故障率。维修情况的变化,见表3。

表3 应对策略实施前后维修次数(次)

4 结语

基于“人机料法环”的医疗安全分析方法广泛应用于医疗质量管理,在电子内窥镜的临床安全风险管理中具有重要作用,配合应对策略的实施达到立竿见影的效果。电子内窥镜的临床安全风险不容忽视,医护人员、临床医工人员、厂商工程师在医疗设备的临床安全风险管理中扮演着不同的角色,唯有三位一体,把好监测关、使用关、维护维修关、售后服务关才能更有效的减少设备的临床安全风险,保障电子内窥镜的安全有效运行。

[参考文献]

[1] 宋雪丽.四种全自动内镜消毒机对内镜消毒效果的比对[J].医药卫生:引文版,2016,(5):00532.

[2] 郑嘉岗,许树长,徐雷鸣.消化内镜工程技术与临床应用[M].上海:上海科学技术出版社,2015:244-246.

[3] 王侃.电子内窥镜基本原理及故障防范[J].医疗装备,2016,29(11):54-55.

[4] 陆浩,曹艳.消化内镜常见故障的处理及日常维护[J].现代医药卫生,2015,31(s2):48-50.

[5] 中华人民共和国卫生部.三级综合医院评审标准实施细则(2011版)[S].2011.

[6] 朱奇,马辰祥,刘佳佳,等.新疆某三甲医院消化内镜质量控制管理模式的探索及其效果评价[J].中国医疗设备,2017,32(6):152-155.

[7] 许迎红.内窥镜维修记录分析及对策[J].护理学报,2012,(22):66-68.

[8] 胡银清,帅红梅,刘晓利.消化内镜消毒灭菌效果的影响因素分析与质量管理[J].护理实践与研究,2015,(12):7-9.

[9] 黄小坪,郭展熊.降低胃肠镜故障率与减少维修费用的管理方法探讨[J].中国医疗设备,2016,31(11):172-173.

[10] 宁伟,王永琳,王恩运,等.医用内窥镜系统的组成与常见故障维修[J].医疗装备,2015,28(6):105-106.

[11] 姬军,王云龙,袁青,等.医用内窥镜系统光学性能定性检测装置的设计研究[J].中国医学装备,2015,(3):15-18.

[12] 秦航,张华伟,蒋红兵.医院医学装备质量与安全管理指标的探讨[J].中国医学装备,2014,11(12):90-92.

[13] 姜瑞瑶,张红雁,王龙辰,等.数字集成环境下内镜设备临床使用安全风险分析与控制[J].中国医疗器械杂志,2016,40(2):98-100.

[14] 张晨华.基于JCI标准的医院质量管理新体系的探讨[J].临床研究,2016,24(10):25-26.

[15] 张华伟,张丽佳,蒋红兵.医学装备安全风险管理体系的建立[J].中国医学装备,2016,13(1):32-34.

[16] 芦铭.基于风险分析的医疗设备检查评分系统[J].中国医疗设备,2015,30(3):127-129.