中国城市低保救助的主观福利效应

--基于中国家庭追踪调查数据的研究

韩华为 高 琴

一、引言

为了应对经济社会转型过程中日益严重的城市贫困问题,中国在1999年正式建立了城市最低生活保障制度(简称城市低保)。近20年来,城市低保在财政投入、覆盖人数和救助标准方面都经历了显著的增长。1999年全国共支出城市低保资金仅为15.4亿元,覆盖人口269.5万。到2016年底,城市低保在全国范围内已覆盖1480.2万人。2016年全年各级财政共支出城市低保资金687.9亿元,全国城市低保平均标准达到494.6元/人/月①民政部:《2000年民政事业发展统计报告》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/200801/200801150093959.shtml,2011年4月3日;民政部:《2016年社会服务发展统计公报》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/201708/20170815005382.shtml,2017年8月3日。。城市低保的主要政策目标是为收入水平低于低保标准的绝对贫困家庭提供现金救助,从而保障其基本生活需求得到满足。随着低保与其他社会政策衔接程度的不断加强,目前,城市低保对象不仅能够定期获得较高额度的现金救助,而且当遭遇医疗、教育、就业和住房等特定方面的困难时,他们还能获得相应领域的专项救助。时至今日,作为城市社会支持贫困家庭的最后安全网,低保在城市减贫和维护社会稳定方面发挥出越来越重要的作用。

作为一项以减贫为目标的社会政策,城市低保救助是否能够切实改善受助对象的福利水平呢?现有文献较为充分的考察了获得城市低保对受助家庭物质福利状况的影响。具体来看,一些文献研究了城市低保对受助家庭收入贫困状况的影响效应,结果发现,获得城市低保能够显著降低低保家庭的收入贫困发生率和贫困距①Qin Gao, Sui Yang, Shi Li, "Welfare, Targeting, and Anti-poverty Effectiveness: The Case of Urban China," The Quarterly Review of Economics and Finance, 2015, 56; Bjorn Gustafsson, Quheng Deng, "Di Bao Receipt and Its Importance for Combating Poverty in Urban China," Poverty & Public Policy, 2011, 3(1); Shaohua Chen, Martin Ravallion, Youjuan Wang, Di Bao: A Guaranteed Minimum Income in China's Cities, World Bank Policy Research Working Paper 3805, 2006; 李实、杨穗:《中国城市低保政策对收入分配和贫困的影响作用》,《中国人口科学》2009年第5期;文雯:《城市低保与家庭减贫:基于CHIPS 数据的实证分析》,《人口与经济》2015年第2期。。另外一些文献考察了城市低保对受助家庭消费水平和消费结构的影响,结果发现,获得城市低保有助于提升受助家庭的总体消费水平,在不同的消费类别中,城市低保在提高受助家庭医疗支出和教育支出方面的效应尤为显著②Qin Gao, Fuhua Zhai, Irwin Garfinkel, "How does Public Assistance Affect Family Expenditures? The Case of Urban China," World Development, 2010, 38(7); Qin Gao, Fuhua Zhai, Sui Yang, Shi Li, "Does Welfare Enable Family Expenditures on Human Capital? Evidence from China," World Development, 2014, 64.。该结论说明,城市低保不仅能够改善受助家庭的当期物质福利状况,而且还能够通过增加人力资本投资而提升其长期物质福利水平。

作为一种总体福利度量方法,主观福利指标在政策研究领域已经得到了广泛的应用③Richard Layard, "Measuring Subjective Well-being," Science, 2010, 327(5965).。从概念上来看,主观福利不仅能够反映传统的以货币度量的个体物质福利水平,而且还广泛涵盖了社会关系、安全感、自尊和自治等非物质福利维度。因此,探讨城市低保对受助对象主观福利指标的影响效应及其作用机制,这不仅具有重要的理论价值,而且对于改善城市低保政策效果具有重大的现实意义。尽管已有不少国外文献对现金救助的主观福利效应展开定量研究④Titus Galama, Robson Morgan, Juan Saavedra, Wealthier, Happier and More Self-sufficient: When Anti-poverty Programs Improve Economic and Subjective Wellbeing at a Reduced Cost to Taxpayers, NBER Working Paper 24090, 2017;Johannes Haushofer, Jeremy Shapiro, "The Short-term Impact of Unconditional Cash Transfer to the Poor: Experimental Evidence from Kenya," The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4); Kelly Kilburn, Sudhanshu Handa, Gustavo Angeles, Maxton Tsoka, Peter Mvula, "Paying for Happiness: Experimental Results from a Large Cash Transfer Program in Malawi," Journal of Policy Analysis and Management, 2018, 37(2).,但现有文献中,只有Gao等对中国城市低保的主观福利效应进行了开拓性的定量评估,结果发现获得低保的城市居民主观福利水平更低⑤Qin Gao, Fuhua Zhai, "Public Assistance, Economic Prospect, and Happiness in Urban China," Social Indicators Research, 2017, 124.。但是,该研究基于横截面数据和倾向值匹配方法的识别策略,无法很好地克服样本选择引起的内生性问题,这削弱了其估计结果的可靠性。基于中国家庭追踪调查2012和2014两个年度构成的面板数据,使用倾向值匹配和双差分相结合(PSM-DID)的计量方法,本文更为严格地评估了获得城市低保对受助对象主观福利水平的影响。进一步的,本文还分析了相对社会地位和未来信心程度在城市低保影响主观福利过程中的中介效应。与已有研究相比,本文基于面板数据和PSM-DID方法能够更好地克服政策评估中普遍存在的样本选择问题,而中介效应分析则有助于更为深入地理解城市低保主观福利效应的发生机制。

二、城市低保对主观福利的影响机制:理论框架

从理论上来看,获得城市低保主要通过两条路径来影响受助对象的主观福利水平(见图1)。首先,城市低保对象不仅可以获得低保金,而且还可以获得与低保资格相关联的其他专项救助。这些都有助于满足其基本生活需求,从而缓解其物质层面的贫困状况。物质贫困的缓解则能够促进低保对象主观福利水平的提升。按照马斯洛需求理论,对于处于贫困状态中的个体,物质性的基本需求是否能够得到满足对其总体性的主观福利评价有重要影响①Abraham Maslow, "A Theory of Human Motivation," Psychological Review, 1943, 50.。另外,来自中国城市地区的经验证据发现,绝对收入水平对个体主观福利有显著的正向影响,而这种效应在贫困群体中更为突出②Niaz Asadullah, Saizi Xiao, Emile Yeoh, "Subjective Well-being in China, 2005-2010: The Role of Relative Income,Gender, and Location," China Economic Review, 2018, 48.。该实证结论同样支持,获得城市低保可以通过缓解物质贫困来改善受助对象的主观福利水平。

其次,获得城市低保还可能通过心理路径来影响受助对象的主观福利水平。一些心理学文献发现,主观社会地位和未来信心程度对于个体主观福利水平具有显著的正向影响③Silin Huang, Jiawei Hou, Ling Sun, Donghui Dou, Xia Liu, Hongchuan Zheng, "The Effects of Objective and Subjective Socioeconomic Status on Subjective Well-being among Rural-to-urban Migrants in China: The Moderating Role of Subjective Social Mobility," Frontiers in Psychology, 2017, 8; Thomas Bailey, Winnie Eng, Michael Frisch, Cr Snyder,"Hope and Optimism as Related to Life Satisfaction," The Journal of Positive Psychology, 2007, 2(3).。而获得城市低保对主观社会地位和未来信心程度却可能存在正负两个方向的影响效应。一方面,获得低保可以缓解物质贫困,这有助于降低低保对象对其亲友的经济依赖,同时帮助其更体面的参与社会活动,这些都能改善受助者的主观社会地位和未来信心程度。这种影响机制在其他发展中国家社会救助项目中已得到广泛的支持④Ramlatu Attah, Valentina Barca, Andrew Kardan, Ian Macauslan, Fred Merttens, Luca Pellerano, "Can Social Protection Affect Psychosocial Wellbeing and Why Does This Matter? Lessons from Cash Transfers in Sub-Saharan Africa," The Journal of Development Studies, 2016, 52(8); Fiona Samuels, Maria Stavropoulou, "Being Able to Breathe Again: The Effects of Cash Transfer Programmes on Psychosocial Wellbeing," The Journal of Development Studies, 2016, 52(8).。另一方面,城市低保瞄准过程包括入户核查、社区成员评议、申请人员信息公示等环节,虽然这些程序有助于提高低保瞄准效果,但是却可能损害低保对象的隐私和自尊,从而导致社会耻感。同时,在中国城市社会,“吃低保”往往被认为是贫困户的象征,这种标签效应同样会引发低保对象的社会耻感⑤Jian Chen, Lichao Yang, "Poverty and Shame: Interactional Impacts on Claimants of Chinese Dibao," International Journal of Social Quality, 2016, 6(2).。以上两类因福利而引发的社会耻感都会对低保对象的主观社会地位和未来信心程度产生负面影响,从而最终降低其主观福利水平。综合来看,在城市低保影响主观福利的心理路径中,主观社会地位和未来信心程度是两个重要的中介变量,其中介效应的方向则取决于缓解贫困和福利耻感两种影响的相对大小。

图1 城市低保对受助对象主观福利的影响机制

三、研究方法与估计策略

(一)PSM-DID估计策略

从实证方法角度来看,在政策效果评估中,最为关键的是如何为政策干预对象(处理组)构建反事实样本(控制组)。如果处理组和控制组之间存在除政策干预之外的其他系统性差异,那么基于两个组别而获得的政策效果评估结果就会存在样本选择偏误。在政策效果定量评估中,样本选择偏误是最常见的内生性问题来源。如果不能较好地控制样本选择偏误,那么因此导致的内生性问题就会严重削弱因果识别的可靠性。一系列政策评估文献采用倾向值匹配方法(PSM)来控制样本选择偏误①Qin Gao, Fuhua Zhai, "Public Assistance, Economic Prospect, and Happiness in Urban China," Social Indicators Research, 2017, 132; Qin Gao, Wu Shiyou, Zhai Fuhua, "Welfare Participation and Time Use in China," Social Indicators Research, 2015, 124; Huawei Han, Qin Gao, Yuebin Xu, "Welfare Participation and Family Consumption Choices in Rural China," Global Social Welfare, 2016, 3(4).。但是,PSM方法仅能消除可观测异质性引起的样本选择偏误,而无法消除不可观测异质性引致的样本选择偏误。本文采用倾向值匹配和双重差分相结合的方法(PSM-DID)来评估城市低保救助的主观福利效应。与PSM方法相比,PSM-DID方法能够控制可观测异质性和不可观测异质性两种样本选择偏误来源,因此能够较好地解决因果识别中的内生性问题,从而获得更为可靠的政策效果评估结果②James Heckman, Hidehiko Ichimura, Petra Todd, "Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme," The Review of Economic Studies, 1997, 64(4).。

具体而言,本文主要通过以下三个步骤来执行PSM-DID方法。第一步,我们定义2012年为初始期,2014年为干预期。考虑到初始期特征能够刻画样本个体在干预期陷入贫困状态的风险,我们使用2012年特征变量来预测每个样本在2014年获得城市低保的概率。与相关文献类似,我们基于Probit模型来建立低保获得与各类特征之间的关系,并利用其估计结果来计算每个样本获得低保的倾向性分数①都阳、Albert Park:《中国的城市贫困:社会救助及其效应》,《经济研究》2007年第12期;韩华为:《农村低保户瞄准中的偏误和精英俘获:基于社区瞄准机制的分析》,《经济学动态》2018年第2期;Shaohua Chen,Martin Ravallion, Youjuan Wang, Di Bao: A Guaranteed Minimum Income in China's Cities, World Bank Policy Research Working Paper 3805, 2006.。Probit模型如式(1)所示:

其中,Di代表第i个样本在干预期获得城市低保的虚拟变量(获得低保=1;未获得低保=0)。Xi代表初始期第i个样本来自个体、家庭和社区三个层面的特征变量。在Probit回归中,除了以上特征变量,我们还控制了地区虚拟变量,这有助于控制低保执行在地区之间的差异,以及其他与地区相关的宏观特征。

第二步,基于估计出的倾向性分数,我们为每个处理组样本匹配出与其特征相似的非低保样本。我们主要采用半径匹配方法(caliper=0.01)来完成匹配并构建控制组②为了做出区分,在本文实证分析中,我们将PSM匹配前的非低保样本称为对照组,而将基于PSM匹配后的非低保样本称为控制组。。与其他匹配方法相比,半径匹配的一个显著优势在于,其能够利用在半径范围内尽可能多的非低保样本来获得更精确的匹配。此外,我们还采用K最近邻匹配(k=10; caliper=0.01)和核匹配(核类型为正态分布;bwidth=0.01)两种方法对本文核心结论进行稳健性检验。

第三步,基于PSM-DID的平均处理效应可以通过式(2)来进行估计:

式(2)中,Y 代表主观福利结果,角标14和12分别代表干预期(2014年)和初始期(2012年),T 和C分别代表处理组和控制组,X12代表倾向值匹配过程中所控制的初始期特征变量,D代表获得城市低保的虚拟变量。

(二)中介效应分析

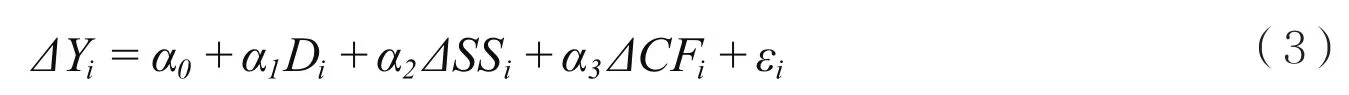

本文通过以下两个步骤来检验主观社会地位和未来信心程度在城市低保影响主观福利过程中的中介效应。第一步,使用上述PSM-DID方法分别评估低保获得对主观社会地位和未来信心程度的影响效应。第二步,通过倾向值匹配创建控制组后,在包括处理组和控制组的总样本中,进行如式(3)所示的OLS回归,回归过程中通过逐步添加自变量的方法来检验主观社会地位和未来信心程度的中介效应。

式(3)中,ΔYi代表第i个样本在初始期和干预期之间主观福利结果的变化,Di同样代表第i个样本在干预期获得低保的虚拟变量,ΔSSi和ΔCFi分别代表主观社会地位和未来信心程度在两期之间的变化。在基准模型中,自变量仅为Di。然后,我们逐步添加ΔSSi和ΔCFi,借以考察这两个变量分别对ΔYi的影响效应。同时,我们还通过比较添加ΔSSi和ΔCFi前后α1估计结果的变化来检验城市低保是否通过主观社会地位和未来信心程度这两条心理路径来影响主观福利结果。

四、数据来源和变量设置

(一)数据来源

本文的数据来源于北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS采用多阶段、内隐分层与和人口规模成比例的系统概率抽样方法。从2010年开始,该调查每两年进行一轮追踪,旨在通过对全国代表性样本社区、家庭、个体的跟踪调查,以反映中国经济发展和社会变迁状况。作为一项高质量微观数据集,CFPS数据已经在社会科学各领域研究中得到了广泛的应用。

尽管CFPS最新公布了2016年数据,但是该轮调查却没有包含关于城市低保获得的相关信息。因此,我们使用CFPS2012和2014两轮城市样本构造的平衡面板数据展开本文实证研究。这具有以下三个方面的优势。第一,CFPS2012和2014不仅调查了城市低保获得状况,而且还调查了个体层面的主观福利、相对社会地位和未来信心程度信息,这使得本文可以深入探讨城市低保的主观福利效应及其发生机制。第二,CFPS涵盖了丰富的个体、家庭和社区层面的特征信息,这有助于在倾向值匹配(PSM)过程中充分控制可观测异质性来消除样本选择偏误。第三,两期调查构成的面板数据使得本文可以采纳双差分方法(DID)来进一步消除不可观测异质性引致的样本选择偏误。

在本文实证分析中,我们确定16岁及以上城市成年个体作为研究对象。为了基于PSMDID框架估计城市低保的主观福利效应,我们设定2012年为干预发生前的初始期,并仅保留了2012年未获得城市低保的样本。为了获得平衡面板数据,我们只保留了2012和2014两期均接受调查的个体。最后,在删除核心变量存在缺失值的样本后,我们得到样本量为5143的两期平衡面板数据。其中,处理组(2012年未获得低保,2014年获得低保)的样本数量为159,对照组(2012年未获得低保,2014年也未获得低保)的样本数量为4984。

(二)变量设置

本文的解释变量为个体是否获得城市低保。CFPS询问每个城市家庭是否获得低保救助,如果一个家庭汇报获得低保,则定义该家庭中所有成员均为低保个体。本文的被解释变量为主观福利状况,我们通过“对自己生活的满意度”和“对自家生活的满意度”两个指标来度量个体的主观福利状况。CFPS询问每位受访者“您对自己生活的满意程度如何?”和“您对自家生活的满意程度如何?”。受访者通过1(很不满意)到5(非常满意)之间的整数来反映其对自身或自家生活的满意程度。由于救助资源在家庭内部各成员之间的不均等分配,城市低保对受助个体自身生活满意度的影响和对其自家生活满意度的影响可能存在差异。在中介效应分析中,两个中介变量分别为主观社会地位和未来信心程度。CFPS询问了每位受访者“您在本地的社会地位如何?”,受访者通过1(很低)到5(很高)之间的整数来对自身社会地位做出主观评价。CFPS询问每位受访者“您对自己未来的信心程度如何?”,受访者通过1(很没有信心)到5(很有信心)之间的整数来衡量自身的未来信心程度。

在估计倾向值分数的Probit模型式(1)中,本文控制了一系列影响个体未来是否陷入贫困的初始特征变量(Xi),这些变量来自个体、家庭和社区三个层面。具体来看,个体层面的变量包括年龄、性别、教育程度、就业状况、婚姻状况、民族、中共党员,以及自评健康状况。家庭层面的变量包括家庭规模、16岁以下儿童比例、60岁及以上老人比例、家庭人均收入的对数、家庭人均财产四等分①家庭人均财产数据来自靳永爱和谢宇的测算结果。参见靳永爱、谢宇:《中国家庭追踪调查:2010年和2012年财产数据技术报告》,《中国家庭追踪调查技术报告CFPS-29》,2014年。、家庭存在住房困难②家庭存在住房困难指因住房面积过小导致出现12岁以上的子女与父母同住一室、老少三代同住一室、12岁以上的异性子女同住一室、床晚上架起白天拆掉、客厅里也架起睡觉的床的情形。,以及家庭遭遇灾难性医疗支出③M=家庭自付医疗支出/家庭非食品消费支出,当M≧40%时,定义该家庭遭遇灾难性医疗支出。。社区层面的变量包括社区内有医疗机构、社区位于少数民族聚居区、社区位于矿产资源区、社区位于自然灾害频发区。除此之外,我们还在该Probit模型中控制了地区虚拟变量。

五、实证分析

(一)被解释变量和中介变量的描述性统计结果

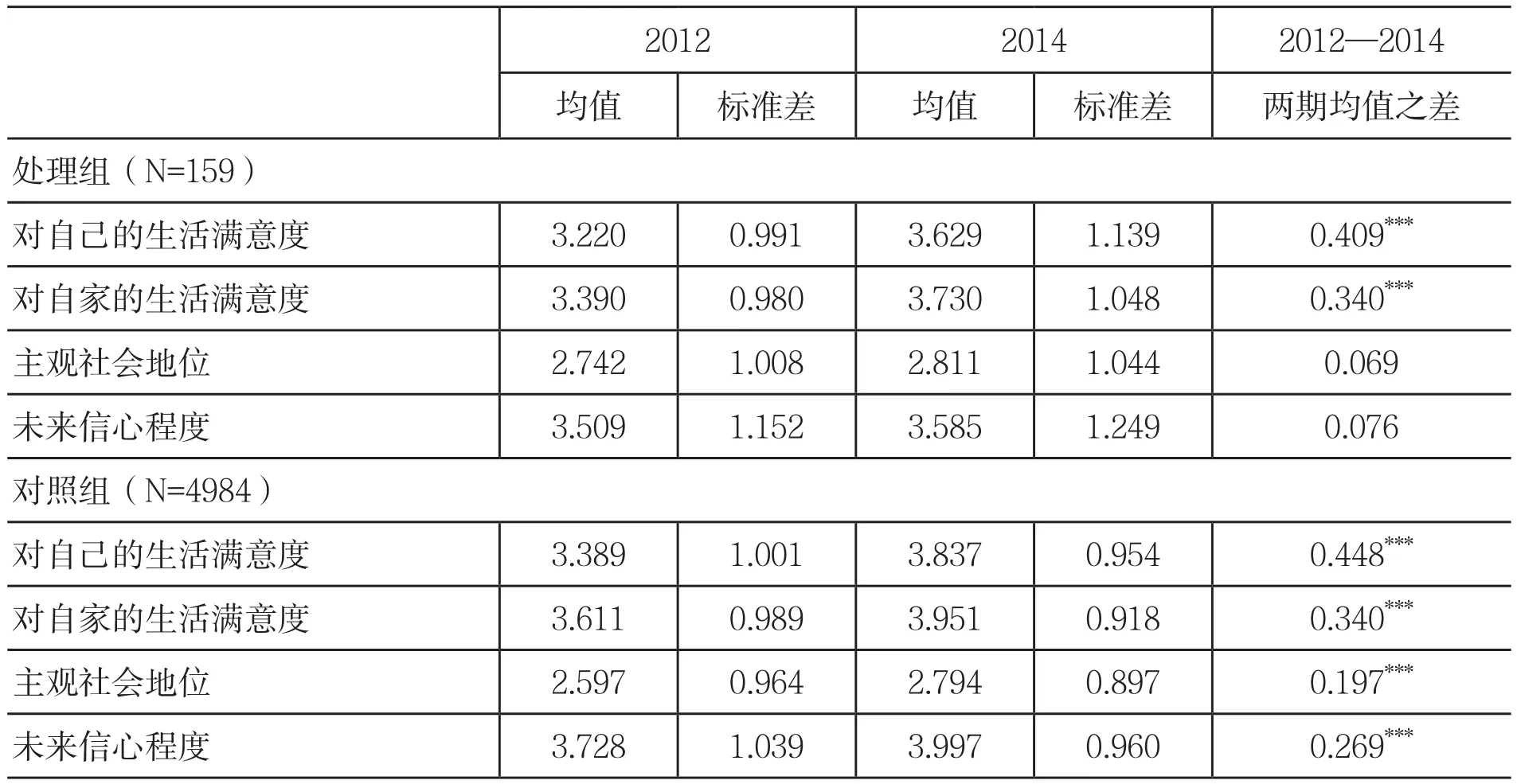

表1给出了被解释变量和中介变量的描述性统计结果。无论是对自己生活的满意度,还是对自家生活的满意度,干预期(2014年)结果均显著高于初始期(2012年)结果。进一步看,这种改善程度在对照组中比在处理组中稍高。对于主观社会地位和未来信心程度,干预期结果同样高于初始期结果。在对照组中,主观社会地位和未来信心程度在两期之间的改善程度非常显著。但是,在处理组中,主观社会地位和未来信心程度在两期之间的改善程度却很小,而且不具有统计显著性。该结论说明,获得城市低保可能会降低受助个体的主观社会地位和未来信心程度,城市低保通过这两个中介变量可能对受助个体的生活满意度产生负向影响。

表1 生活满意度、主观社会地位和未来信心程度的描述性统计

(二)倾向值匹配前后的平衡性检验

表2给出了估计倾向值分数的Probit回归结果。许多初始期特征对样本个体在干预期是否获得城市低保表现出显著的影响。个体特征方面,自评健康差会显著提高样本个体获得低保的概率,而处于就业状态的个体获得低保的可能性更低。家庭特征方面,家庭规模更大、家中遭遇灾难性医疗支出的样本个体获得低保的可能性更高,而家庭人均收入和家庭人均财产较高则会显著降低样本个体获得低保的概率。社区特征方面,所在社区内有医疗机构与样本个体获得低保表现出显著的负向关系,而所在社区位于少数民族聚居区或自然灾害频发区则与样本个体获得低保表现出显著的正向关系。与东部地区相比,中西部地区的样本个体获得城市低保的概率更高。

表2 基于Probit模型的城市低保获得估计结果

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

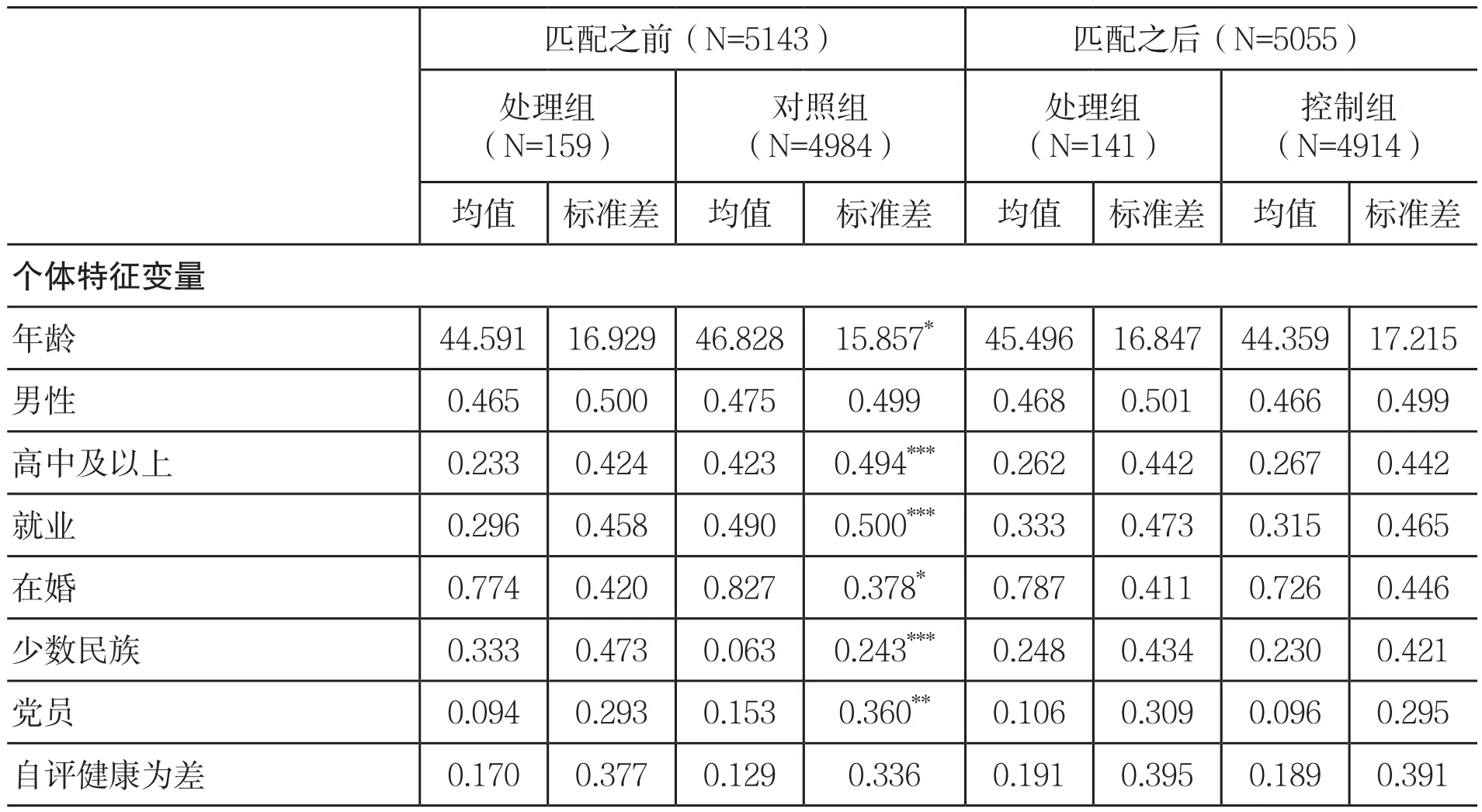

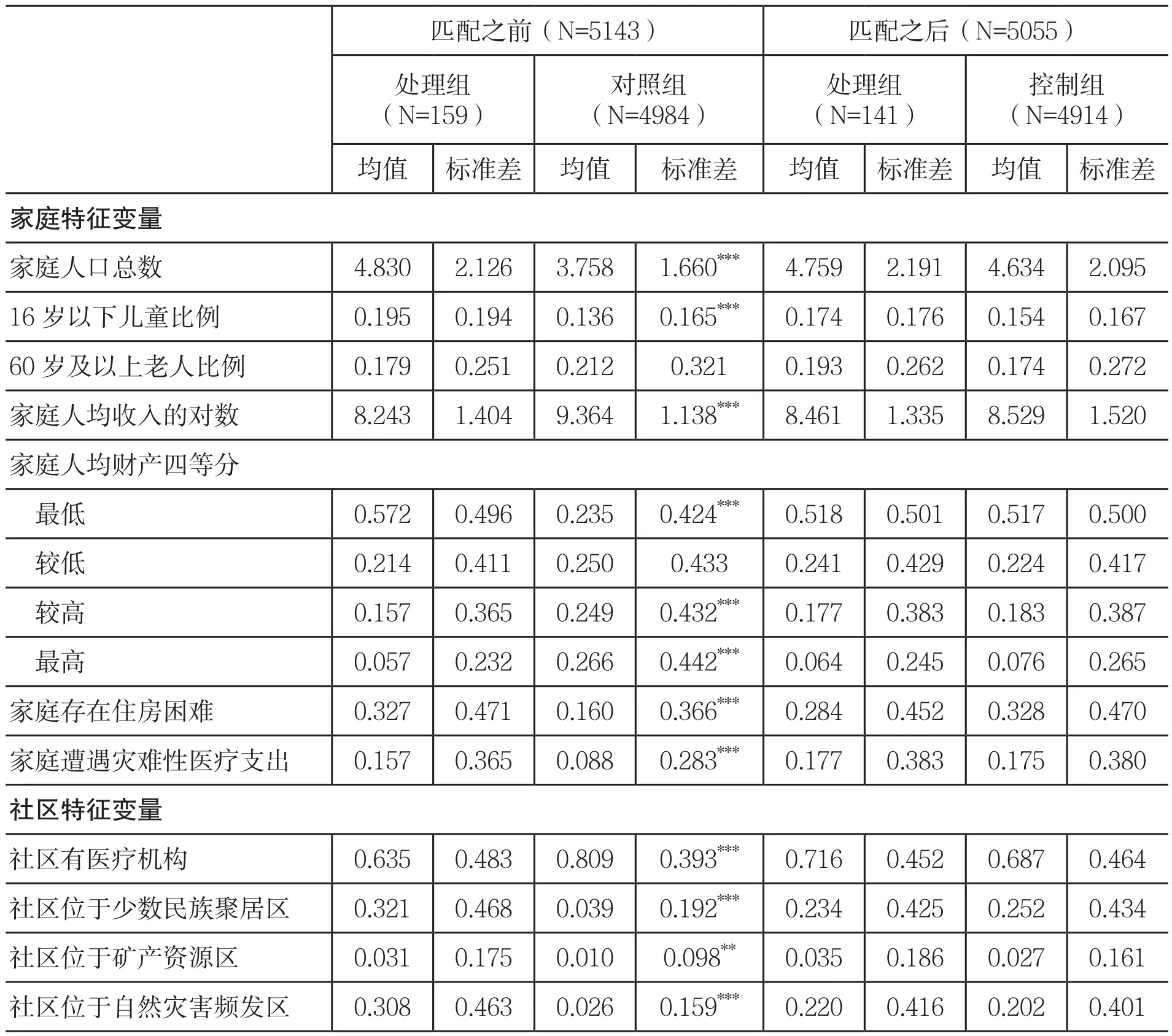

表3给出了基于半径匹配方法(caliper=0.01)的倾向值匹配前后的平衡性检验结果。倾向值匹配之前,来自个体、家庭、社区三个层面的大部分特征变量在处理组和对照组之间存在显著差异。正如前文所述,如果处理组和对照组之间存在除政策干预之外的其他系统性差异,那么基于两个组别而获得的政策效果评估结果就会存在样本选择偏误。倾向值匹配方法(PSM)能够有效消除可观测异质性引致的样本选择偏误。基于倾向值匹配构建控制组之后,通过与处理组比较不难发现,所有特征变量在两个组别之间的差异不再显著。这说明,使用倾向值匹配构造的控制组在各类特征方面与处理组非常相似,这有效消除了两个组别在可观测特征方面的系统性差异。基于倾向值匹配构造控制组后,我们将进一步采用双差分(DID)方法消除不可观测异质性导致的样本选择误差,以此较好地克服内生性问题,从而获得更为可靠的政策效果估计结果(见式<2>)。

表3 初始特征在倾向值匹配前后的平衡性检验

注:(1)本表匹配结果基于caliper=0.01的半径匹配方法;(2)检验各类特征在处理组和控制组(或对照组)之间显著性差异时,对于连续性变量,使用t检验,对于虚拟变量,则使用卡方检验,检验结果在控制组(或对照组)标准差后显示。*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

(三)城市低保主观福利效应的PSM-DID估计结果

表4给出了基于PSM-DID方法估计的城市低保对两个生活满意度指标的影响效应。半径匹配方法的估计结果发现,处理组样本对自己生活满意度的评价分数在初始期和干预期之间上升了0.447,控制组样本对自己生活满意度的评价分数在两期之间上升了0.328。最后,通过对以上两个差值进一步差分获得的PSM-DID估计结果发现,城市低保对自身生活满意度的影响效应为0.119,该效应在99%的置信水平下具有统计显著性。另外,城市低保对自家生活满意度的影响效应(0.095)低于对自己生活满意度的影响效应(0.119),但该效应同样在99%的置信水平下具有统计显著性。以上结果说明,获得城市低保不仅能够显著改善受助个体对自己生活的满意度,而且也能够显著改善其对自家生活的满意度。为了检验以上结论的稳健性,本文还基于K最近邻匹配和核匹配方法重新估计了城市低保对两个生活满意度变量的PSM-DID效应。表4中基于这两种匹配方法的估计结果表明,获得城市低保对自己和自家生活满意度都表现出显著的促进效应,同时低保对自己生活满意度的促进效应比对自家生活满意度的促进效应更大。该结论与基于半径匹配方法的估计结果一致,说明评估结果具有较好的稳健性。

主观福利体现了个体对其自身生活质量的综合性评价,因此能否切实改善受助对象的主观福利水平是评价城市低保政策效果的重要方面。本文定量评估结果发现,获得城市低保能够显著改善受助对象的主观福利水平,这说明,低保在提升城市困难群体整体福利状况方面发挥出了积极的作用。根据图1给出的理论框架,我们可以从两个方面对上述结论做出解释。首先,随着中国社会救助体系的不断完善,城市低保家庭不仅可以定期获得现金救助,而且与非低保家庭相比,城市低保家庭在获得医疗救助、教育救助、住房补贴、水电燃料取暖费减免、物价补贴等各类专项救助方面,以及在获得社会慈善救助方面的可能性都更高①刘丽娟:《我国城乡低保家庭基本状况分析:基于2016年“中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设项目”的调查》,《中国民政》2017年第21期。。全方位、综合性的救助支持较好地满足了城市低保个体在吃、穿、医疗、教育、住房等方面的基本需求,物质贫困状况的有效缓解会对低保个体主观福利水平产生直接的正向效应。其次,通过缓解其物质贫困状况,获得城市低保有助于降低受助个体对其亲友的经济依赖程度,同时还能够有效提升受助个体在人情或社交等方面的参与水平。更高的经济独立性可以帮助低保个体建立对其自身生活的掌控,更充分的社会参与则有助于化解因排斥和隔离引致的负面心理感受,两者都有助于改善受助个体的主观社会地位和对未来的信心程度,从而最终提升其主观福利水平。

表4 城市低保主观福利效应的PSM-DID估计结果

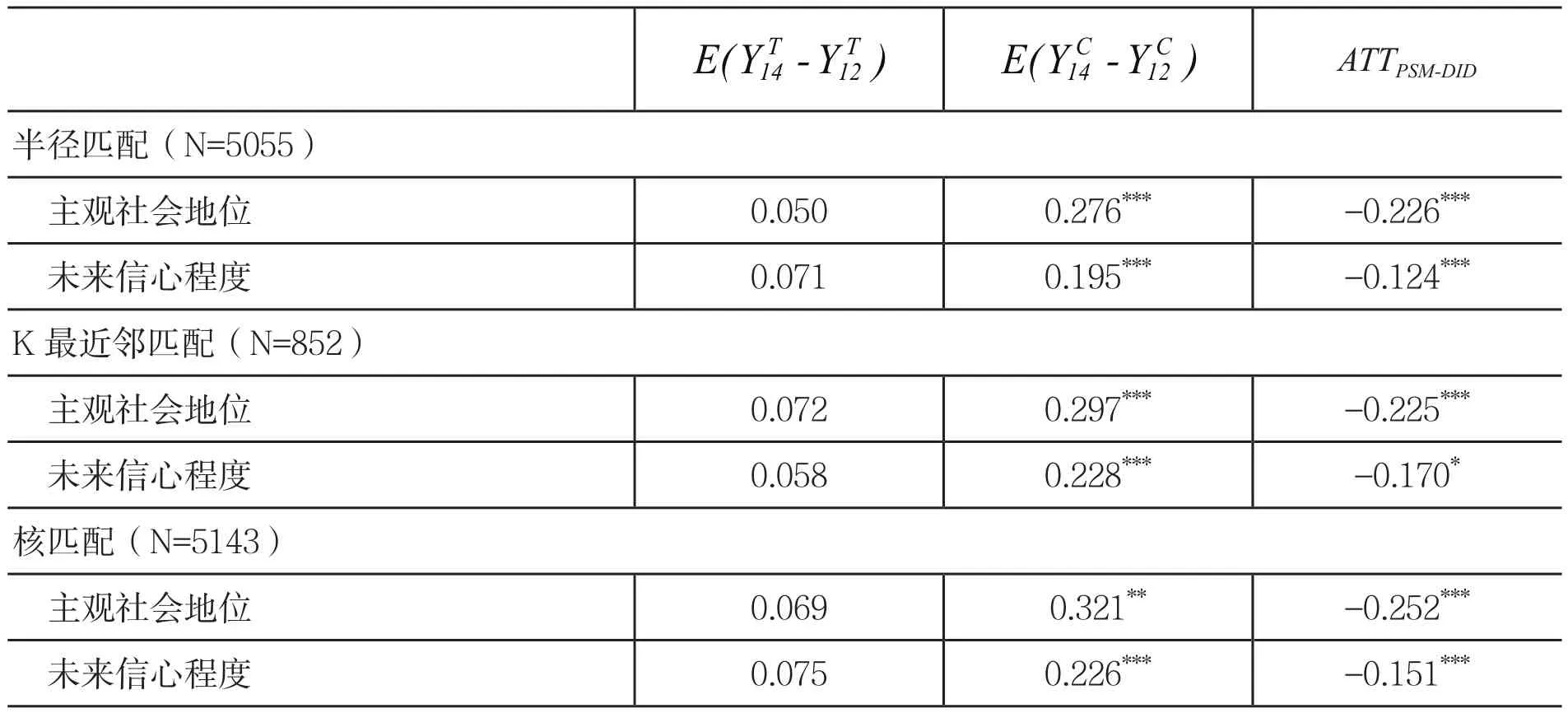

(四)中介效应分析结果

表5给出了基于PSM-DID方法估计的城市低保对主观社会地位和未来信心程度的影响效应。半径匹配方法的估计结果发现,处理组样本的主观社会地位和未来信心程度在初始期和干预期之间均未出现显著上升(尽管两者分别上升了0.050和0.071,但都不具有统计显著性),但是控制组样本的主观社会地位和未来信心程度在初始期和干预期之间却出现显著上升(两者分别上升了0.276和0.195,且均在99%的置信水平下显著)。最终的PSM-DID估计结果显示,获得城市低保导致受助个体的主观社会地位和未来信心程度分别下降0.226和0.124,而且两者均在99%的置信水平下显著。与此同时,稳健性检验结果表明,在影响效应的方向和显著性方面,基于K最近邻匹配和核匹配的估计结果与基于半径匹配的估计结果一致。总体来看,获得城市低保对受助个体的主观社会地位和未来信心程度有显著的负面影响。

城市低保可能会导致受助者遭受社会耻感,这一观点已经得到国内外众多研究的支持①Chak Kwan Chan, Jie Lei, "Public Assistance Eligibility and the Well-Being of Poor People in China," Journal of Social Service Research, 2018, DOI: 10.1080/01488376.2018.1476294; 洪大用:《当道义变成制度之后:试论城市低保制度实施的延伸效果及其演进方向》,《经济社会体制比较》2005年第3期;王锦花:《福利悖论:中国社会保护中的社会排斥——基于广州市的实证研究》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2016年第2期。。与城市低保相关的福利耻感主要来源于以下两个方面。首先,低保相关的福利耻感可能来自于城市低保执行过程本身。比如,低保瞄准和动态管理过程中的“公开呈述家庭状况”“张榜公示”和“邻里监督”等环节都可能损害受助对象的隐私和自尊,低保执行过程中工作人员的无礼对待也会给受助者带来耻感。其次,福利耻感还可能来自于与低保相关的标签效应。一旦获得低保救助,受助个体就被贴上了“穷人”的标签。这种标签使得受助对象在社区人际交往中遭受排斥和歧视,从而引发社会耻感。城市低保所导致的社会耻感会对受助个体的主观社会地位和未来信心程度产生显著的负面效应。当这种负面效应足够大,以至于抵消并超过低保通过缓解物质贫困对这两个心理变量带来的正面效应时,获得城市低保就会对主观社会地位和未来信心程度产生净的负向效应。

表5 城市低保对中介变量影响效应的PSM-DID估计结果

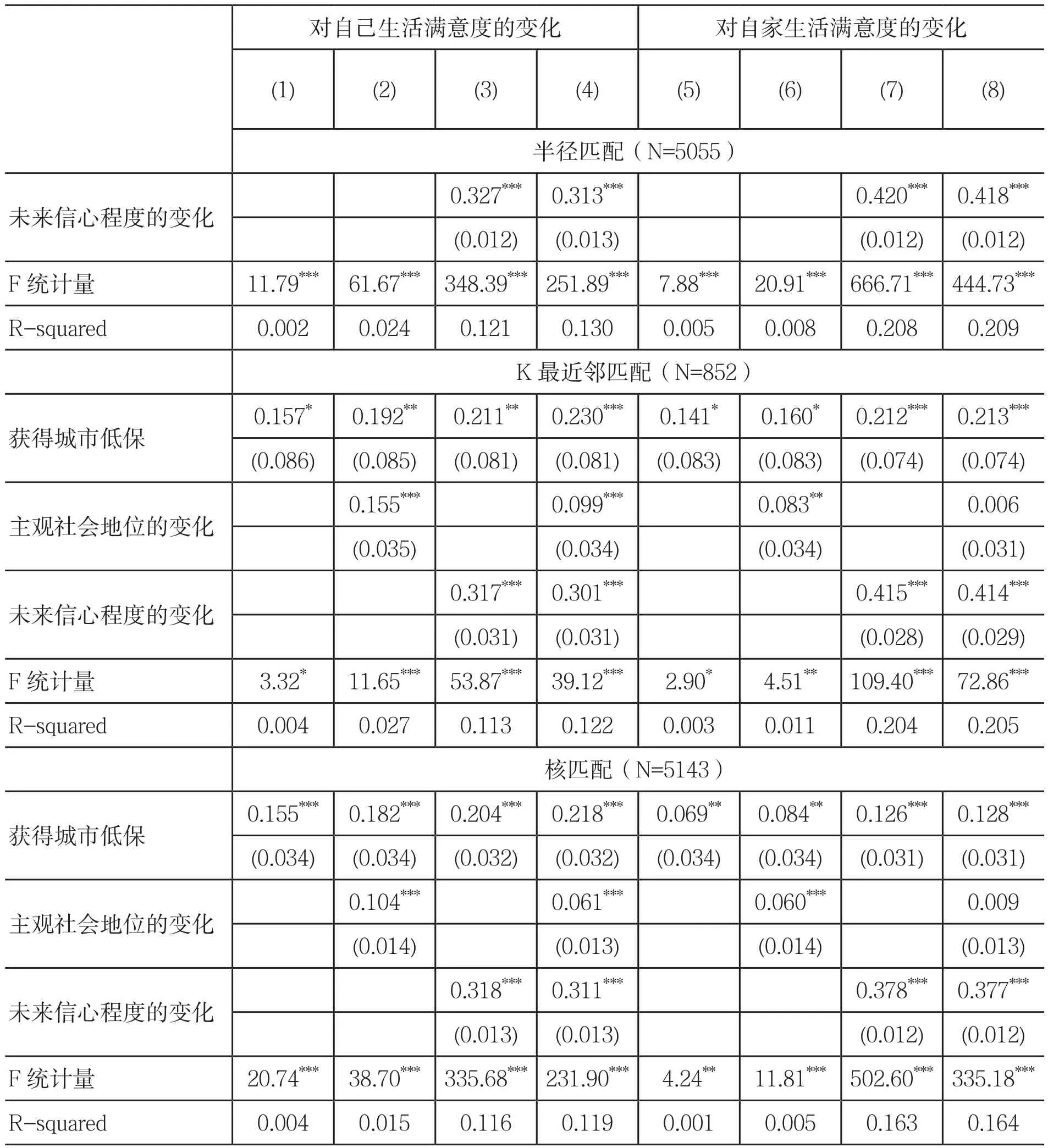

表6给出了式(3)OLS回归模型的估计结果。其中,模型(1)-(4)的自变量为对自己生活满意度的变化,而模型(5)-(8)的自变量为对自家生活满意度的变化。所有8个模型均在包括处理组和通过倾向值匹配创建的控制组的总样本中进行回归。为了检验回归结果的稳健性,表6分别给出了基于三种匹配方法的估计结果。在基于半径匹配创建的总样本回归中,基准模型(1)和(5)的自变量仅包括获得城市低保的虚拟变量,回归结果显示,获得城市低保对自己生活满意度和自家生活满意度的影响效应分别为0.119和0.095。由于此时的OLS回归模型与PSM-DID估计策略在技术上具有等价性,所以该回归结论与表4给出的PSM-DID估计结果完全一致。在基准模型的基础上,模型(2)和(6)在自变量中添加了主观社会地位的变化,结果发现主观社会地位对自己和自家生活满意度均有显著的正向影响。模型(3)和(7)在自变量中添加了未来信心程度的变化,结果发现未来信心程度对自己和自家生活满意度均有显著的正向影响。逐步添加自变量后,获得城市低保对生活满意度的影响效应变得更大。当模型(4)和(8)在自变量中同时添加了主观社会地位的变化和未来信心程度的变化时,获得城市低保对两个生活满意度指标的影响效应变得最大,其分别比基准模型估计效应提高了51.26%和56.84%。最后,基于K最近邻匹配和核匹配的回归结果表明,以上结论具有较好的稳健性。

综合表5和表6的结果表明,在城市低保对受助个体主观福利水平的影响机制中,主观社会地位和未来信心程度是两个重要的中介变量,这两个心理层面的中介变量构成了城市低保影响受助个体主观福利的重要路径。具体来看,一方面,获得城市低保会对受助个体的主观社会地位和未来信心程度产生显著的负向效应(表5);另一方面,主观社会地位和未来信心程度又进一步会对受助个体的主观福利水平产生显著的正向效应(表6)。这意味着,通过降低主观社会地位和未来信心程度,获得城市低保会间接的对受助个体的主观福利产生负向影响。但是,从净效应来看,城市低保能够显著提升受助个体的主观福利水平(表4)。这说明,城市低保通过缓解物质贫困而对主观福利水平产生的正向直接效应大于其通过中介变量而产生的负向间接效应。按照马斯洛需求理论,对于处于绝对贫困状态的城市低保个体来说,其亟需满足的正是吃、穿、医疗、教育、住房等方面的基本物质需求。通过获得全方位、综合性的社会救助支持,城市低保个体在上述各个方面的基本需求能够得到较好的满足,因此获得低保会对其主观福利状况产生显著的促进效应。尽管与低保相关的福利耻感会部分地削弱这种促进效应,但总体来看,通过满足基本物质需求和缓解物质贫困带来的促进效应仍然占主导地位。

表6 城市低保影响生活满意度的中介效应分析

注:表中N代表共同支撑域内的样本数量;半径匹配中,caliper=0.01;K最近邻匹配中,k=10,并且caliper=0.01;核匹配中,核类型为正态(normal),并且 bwidth=0.01。***p<0.01,**p< 0.05,*p<0.10。

六、结论与政策含义

基于中国家庭追踪调查(CFPS)2012和2014两个年度构成的面板数据,使用倾向值匹配和双差分相结合(PSM-DID)的计量方法,本文严格评估了城市低保对受助对象主观福利水平的影响效应,并基于中介效应分析深入探讨了该效应的发生机制。研究发现:(1)总体来看,获得城市低保有助于提升受助个体的主观福利水平。(2)获得城市低保会显著降低受助个体的主观社会地位和未来信心程度。(3)在城市低保影响受助个体主观福利的机制中,主观社会地位和未来信心程度是两个重要的中介变量,获得低保会通过降低主观社会地位和未来信心程度而削弱城市低保的主观福利效应。研究结果说明,城市低保执行过程以及与低保相关的标签效应会引致较为严重的福利耻感,福利耻感引发的负面心理影响在一定程度上会降低城市低保的主观福利效应,但这种负面心理影响还不足以抵消城市低保通过缓解物质贫困而带来的正面福利效应。因此,从总体效应来看,城市低保在提升受助个体主观福利方面仍然能够发挥重要作用。

与本文结论不同,Gao等基于中国家庭收入调查(CHIP)数据的评估结果发现,与非低保个体相比,城市低保对象的主观福利水平更低①Qin Gao, Fuhua Zhai, "Public Assistance, Economic Prospect, and Happiness in Urban China," Social Indicators Research, 2017, 132。这种结论上的差异可能来自于以下几个方面的原因。首先,数据方面,Gao等的研究基于2002年的CHIP数据,本研究则使用了更新的2012和2014年的CFPS数据。与2002年相比,2012和2014年的城市低保救助水平有很大的提高,低保对象可获得的专项救助也更加全面②民政部统计信息显示,2002年全国城市低保的平均救助水平仅为52元/人/月,2012和2014年城市低保的救助水平则分别为 239/人 /月和 286/人 /月。。这些变化使得城市低保能够表现出更积极的主观福利效应。其次,估计策略方面,Gao等采用PSM方法,该方法仅能消除可观测异质性引致的样本选择问题。而本研究所使用的PSM-DID方法则能够控制可观测异质性和不可观测异质性两种样本选择偏误来源,因此能够获得更为可靠的政策效果评估结果。最后,主观福利测量方面,Gao等使用主观幸福感(Happiness)来度量主观福利,而本研究则使用生活满意度指标来度量主观福利,使用不同的主观福利测量手段可能导致差异化的评估结果。

本文实证结论具有以下政策启示:

第一,在城市低保未来的实际执行和政策调整中,不仅要关注其物质层面的福利效应,还要进一步重视其对受助者主观福利状况的影响。作为总体性福利度量手段,主观福利指标能够较全面准确地衡量个体层面的生活质量和福利水平,这一点在全球福利政策研究领域已经得到了广泛的确认。因此,在监测和评估城市低保的政策效果时,应该设计专门的调查板块来搜集主观福利相关数据,同时将是否能够提升受助对象主观福利水平纳入到政策效果评价指标体系中。在对城市低保政策进行调整和优化过程中,也应该将主观福利作为一个核心要素纳入考量,并密切关注这些政策变化对受助对象主观福利水平的可能影响。

第二,消除福利耻感有助于改善城市低保的主观福利效应。具体而言,可以采取以下一些手段来消除与低保相关的福利耻感。首先,通过政策宣传强化贫困人口获得政府救助的权利意识,引导社会民众改变对“低保户”可能存在的偏见和歧视,降低“低保户”标签效应带来的社会耻感。其次,加强低保工作队伍建设,提高服务水平,改善服务态度,杜绝因工作人员对受助对象的无礼对待而引发的社会耻感。最后,优化低保瞄准和动态管理过程,推进居民家庭经济状况核对系统的广泛应用,探索代理家计调查等瞄准方法的具体实施。在此基础上,在低保识别过程中,尽量减少和弱化那些可能贬损个体尊严和泄露个人隐私的环节,逐步消除政策执行中可能引起的福利耻感。

第三,保障基本生活需求,缓解物质贫困状况。这仍然是加强城市低保主观福利效应的重要路径。首先,进一步提高低保救助标准,并且根据经济社会发展水平和物价变动对其进行相应调整,确保城市低保对象可以获得最基本的收入保障。其次,继续强化医疗救助、教育救助、住房救助等专项救助的功能,持续推进城市低保和医疗保险、养老保险等社会政策的有效衔接,切实保障城市低保对象的各方面基本物质需求得到满足。最后,对于有劳动能力的低保对象,应该通过提供职业指导、岗位介绍等手段积极引导其通过就业而摆脱物质贫困,从而最终改善其主观福利状况。