地理空间维度下的族际互嵌研究

——以新疆为例*

周永华,武永超,那卡西·索娜

(1.新疆大学 西北少数民族研究中心,新疆乌鲁木齐830046;2.新疆大学 新疆地方治理创新与公共政策研究中心,新疆乌鲁木齐830046)

一、文献综述及问题提出

(一)从“嵌入”到“互嵌”:跨领域的概念创新

“嵌入”一词最早源于自然科学的结构原理,指的是建筑构件的联结状态,中国建筑中的“榫卯结构”就是其生动写照,将其纳入到社会科学体系研究中则是追溯到Karl Polanyi提出的“嵌入性”(Embeddedness)这一概念[1]。之后Mark Granovette扩充了其研究范畴,将其升华到理论层次,使其解释力得到极大提升[2]。Pritchar Evans则进一步将其具化到政治领域,提出了嵌入“两分说”[3],这也成为了后续嵌入类型理论研究的理论基础。在历经Bengt Johannisson等学者的迁移推广之后,“嵌入性”正式形成科学命题,完成了华丽的转身,与此相关的研究自此风行开来[4]。

国内研究也一时鹊起。除了政治学领域异军突起将其广泛用于解释社会文化与政治制度之间的关系外,社会学领域则另起炉灶,创新性地将嵌入理论进一步衍生成互嵌机理进行诠释,强调主体性和相关性,类似费孝通先生谈到的“你中有我、我中有你”的境界,而不再是单向的作用关系[5]。

(二)从“互嵌”到“民族互嵌”:民族视角下的理论延展

随着2014年中央将构建相互嵌入式民族关系作为指导新时期国家民族工作方针以来,“民族互嵌”这一颇具学术味道的政策话语逐渐映入人们眼帘,成为社会学领域争相开发的处女地。

在国家战略层面,这一理念经历了三个时间节点,最终由区域性民族工作方针上升为国家顶层设计。它初提于2014年5月第二次新疆工作座谈会上习近平总书记在谈及新疆民族关系之时,在2014年9月举行的中央民族工作会议上又得到进一步重申,而2014年12月中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》则最终让这一新颖提法正式抽离出来转化为具体的政策主张[6]。

现实需要催生价值研究。学术界开始转向对其进行有针对性的解读。由于该主题是新近提出,所以研究目前主要是围绕概念界定进行入手,由于学者研究视角的多元化,促使到目前为止有关互嵌和民族互嵌尚未出现统摄性的规范概念,在现实界定甄别时,两者往往互有交集或直接等同。对于前者而言,较为清晰的界定主要聚焦于三个角度:一是关系说,即认为互嵌本质是一种关系,而这种关系既涉及到物质层面,也有精神层面,例如严庆认为,互嵌是指主体在心理、现实生活等层面互融互认的关系[7]10。二是过程说,即通过阐述嵌入的过程来进行界定,例如张凤娟认为,互嵌是指“不同社会主体(包括个体和群体)在社会互动中相互接纳、吸收和依赖并形成共同体的过程”[8]。三是状态说,即将互嵌视为一种秩序或者状态,例如曹爱军将互嵌描绘成一种行为主体在情感利益层面互动依存的状态[9]。

而“民族互嵌”这一概念在原有“互嵌”的基础上加入了“民族”这一主体,突出强调民族多样性,关注的不再是一个民族对另一个民族的机械单向嵌入,而是多民族相互嵌入,共同作用。从目前的整体研究成果来看,多数学者主要是从“建立相互嵌入式的社会结构和社区环境”的论述中得到启示,结合“社会结构”和“社区环境”这两个要素进行定义。这其中,强调社会结构因素的主要以吴月刚等人为代表,借助社会结构的划分方法将民族互嵌视为多种社会结构的嵌入集合[10]。而侧重从社区环境要素出发的主要以张少春等人为代表,重点关注社区场域中的民族互嵌状态[11]。

在实证尝试阶段,学者多选取典型区域结合互嵌理论进行尝试性分析描述,例如张志泽等人通过借助典型的调查法测量民族交往网络的嵌入度测量就是对这一问题的突破性概括[12]。但是,相较于少数建设性研究,大部分研究多是以定性分析为主,鲜有定量分析,亦或者是定量研究仅浅尝辄止,没有较为系统地进行分析。

(三)空间互嵌:民族互嵌的地理之维

民族互嵌映射到空间层面就是描述族际在空间的互嵌程度,族际空间互嵌来源于空间政治社会学对族际交往的应兼有空间属性的观点。该观点认为人是空间化的存在,人的空间分布将对人们的行为产生重要影响,各民族通过空间交往能够缓解族际之间的身份认同威胁,通过“物理交换”产生“化学反应”,增强民族他者意识,产生族际“共鸣”,从而改善族际之间的关系。

有关空间互嵌的探讨,肇始于20世纪40年代至50年代西方学界兴起的对种族空间分异的指标化研究,而其中以Otis Dudley Dunean提出的分异指数最为瞩目,作为理解空间分异的数学表达的基础,同时因其简单实用,被当时许多学者们追捧而流行,并被当成一种标准指数用于大量的研究中[13]。直到Charles F.Cortese等人对分异指数提出质疑,学界才开始重新审视空间分异的定义,在其基础上提出了2.0版的分异指标修正模型[14]。构建的模型不仅满足了对多群体的测量需要,更为重要地是明确了空间分异的多维度意义,而学者Douglas S.Massey通过因子分析建立的空间分异框架被公认为是其最集中的体现[15]。框架将空间分异划分为均匀性(Evenness)、接触性(Exposure)、集中性(Concentration)、向心性(Centralization)和集群性(Clustering)五个维度,从操作上重新定义了空间分异概念。但由于其不能很好地解释所谓的棋盘问题MAUP以及局部不均匀问题,使得人们在研究中无法很好的把握各维度之间的区别和联系。为此,研究者一直尝试对其进行优化,这一努力直到20世纪90年代GIS等空间技术工具的广泛使用才有实质性进展。Sean F.Reardon等基于MAUP的实质对均匀性和接触性进行空间修正过程中发现,均匀性和集群性在空间概念上存在相似性,空间集聚较大必然导致空间不均,同理,接触性亦是如此[16]。因此,他们将原有的五个维度简化为接触性和均匀性两大维度,自此以后,描述空间互嵌性的指标化研究日臻完善。

相较于国外而言,国内相关研究起步较晚,开始于20世纪80年代西方指标的引进研究。早期的空间关系研究多依附于社会结构研究,缺少指标和借鉴,之后学者开始结合国情进行本土化研究。在研究对象选取上尝试从宏观和微观两个角度出发对空间关系进行定量化研究,其中突出的是明确族际空间的划分,学者马戎将族群空间关系分为三个层面:宏观层面(地理区域分布)、中观层面(地区城乡分布)以及微观层面(社区分布)[17]。在研究内容上侧重借助计算机模拟等技术使用多指标综合评估空间关系,在研究应用上热衷于对空间的描述,缺乏进一步将其作为工具从空间角度切入探讨诸如族群等社会热点问题的尝试。自2014年之后,受现实需求推动,围绕空间层面的民族互嵌的相关研究开始以独立的身份出现在大众视野,初期杨鹍飞(2014)、李俊清(2016)等学者主要从理论视角论证民族空间互嵌是民族互嵌的必要属性[18-19]。与此同时,另一些学者如裴圣愚(2015)、李为超(2016)等开始尝试借助空间指标从微观社区视角对多民族聚集区域内的族际空间互嵌特征进行描述[20-21]。令人遗憾的是,研究在这类量化研究中只是将空间互嵌作为民族互嵌的一个极小成分进行阐述,在方法上也采用简单描述统计,在研究对象上也只是聚焦于中微观,缺乏从宏观视野对这一主题进行解读。

随着我国族际互嵌趋势不断深化,在努力构建族际和谐共存良好的背景下,有必要从宏观层面把握族际空间互嵌的特征和演变。基于此,研究尝试以新疆85个县市行政单位为研究对象,借助空间数据分析新疆13个人数较多民族宏观层面的空间互嵌特征,从而为边疆民族地区互嵌式社会结构治理实践提供相关参考。

二、研究范围、方法及数据来源

(一)研究范围

研究主要以新疆维吾尔自治区作为空间分析对象,聚焦新疆维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、锡伯族、俄罗斯族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族、满族、达斡尔族等13个民族的空间关系状况,根据2015年《新疆人口统计年鉴》的数据显示,这13个民族的人口占比接近99.4%,具有极强的代表性,能够反映新疆整体的情况。研究以新疆的85个县市(2015年统计结果)作为基础统计口径,根据研究内容不同,统计口径进行相应调整。

(二)研究方法

1.探索性空间分析方法

探索性空间分析以空间关联度测度为重心,以数据驱动作为基础,描述对象的空间依赖性与异质性,从而揭示空间分布和联系结构。研究以Arcgis 10.2支持,采取探索性空间数据中的全局自相关分析(Global Moran'sI指数)和局部自相关分析(Local Moran'sI指数)两种方法分析新疆族际互嵌特征。

Global Moran'sI指数最早由Patrick Alfred,Pierce Moran提出,是测量全局空间相关程度的重要指标,主要反映特定空间区域内的某一群体与周围空间区域内该群体人口的关联性[22]。该指数取值范围在[-1,1],其绝对值越大,表示特定民族在空间上的自相关程度越高,若I>0,则表明该民族人口呈现空间正相关,且相邻区域具有类似现象,即呈集聚分布;反之则呈分散分布。

Local Moran'sI指数最早由Luc Anselin提出,是Moran'sI指数的分解形式,着重关注各民族空间聚集的区域,能够揭示出空间异质化程度。依据该指标计算结果的正负差异可以得出四类空间关联类型:(1)高高集聚(High-High,HH),即某区域特定民族人口在本区域占比高,其周围区域的该民族也是如此,表明该民族存在明显的集聚现象;(2)低低聚集(Low-Low,LL),即某区域特定民族人口在本区域占比低,其周围区域的该民族也是如此;(3)高低集聚(High-Low,HL),即某区域特定民族人口在本区域占比较高,其周围区域的该民族占比却较低,存在明显的空间分隔现象;(4)低高集聚(Low-High,LH),即某区域特定民族人口在本区域比重较低,但其周围区域的该民族占比却较高[23]。

2.空间均匀性分析方法

借助Sean Francis Reardon以空间集聚性来衡量均匀性的观点,研究采用空间集中化指数定量揭示民族在地域空间上的均匀程度[24]。集中化指数是测量特定区域内的群体的集中程度的量化指标,通常情况下,它常与地理意义上的空间罗伦兹曲线配合使用,后者偏重定性描述,前者则是定量分析,该指数突出的优势是能反映出特定群体在某一空间区域内的分布均匀程度,其计算公式如下:

其中,I表示集中化指数,C为特定区域内单个民族人口数量累计占比总和,R表示该区域土地总面积累计占比总和,M为累计的占比总和中的最大值。I的取值范围为[0,1],当I=1时,表示民族全部集中于某个特定区域,集中程度最高;当I=0时,表示各区域的人口密度一致,民族在整个区域内呈现完全均匀分布,因此,I越接近1,则表明人口分布愈集中,愈不均;反之亦然。

3.空间接触性分析方法

Douglas S.Massey将空间接触性作为衡量社会空间隔离(融合)程度的衡量维度之一,指的是两个及以上的社群之间潜在的接触程度或相互作用的可能性[25]。传统意义上测度这一性质的指标有接触性指数、SP指数、暴露指数等,此次研究选取暴露指数进行测度。地理学意义上的暴露指数是作为测量区域内群体的成员接触的概率的指标。学界通常将其划分为群内暴露指数和群间暴露指数,前者表示区域内该群体内部成员的接触概率,反映出民族人口的居住内聚性,后者则是同一区域内不同群体成员之间的接触概率,反映出不同民族人口居住的融合性。鉴于研究仅考察不同民族之间的融合程度,故只计算群间暴露指数,其计算公式如下:

式中,Xi为i区域内X群体(民族)的人口数量,Yi为i区域内Y群体(民族)的人口数量,X为所有区域中X群体(民族)的总人数,Ti为i区域内的所有人口之和。群间暴露指数的取值范围为[0,100],指数越大,表示同一区域内不同群体成员之间的接触概率越大,融合程度越高。

(三)数据来源

研究数据来自新疆“四普”、“五普”、“六普”人口普查数据和2015年人口统计数据。在指数计算上,计算出各民族人口数累计百分率总和、各地区各民族人口占该地区总人口的比例及该地区各民族人口占全疆该民族总人口的比例,从而得到相应的集中化指数以及暴露指数,在空间分析上,运用Arcgis 10.2软件中的空间统计工具计算出相应的Moran'sI指数,借助Geoda软件计算Local Moran'sI指数,并将其可视化形成关联图。

三、新疆多民族地理空间互嵌分析

(一)新疆人数较多民族的探索性空间分析

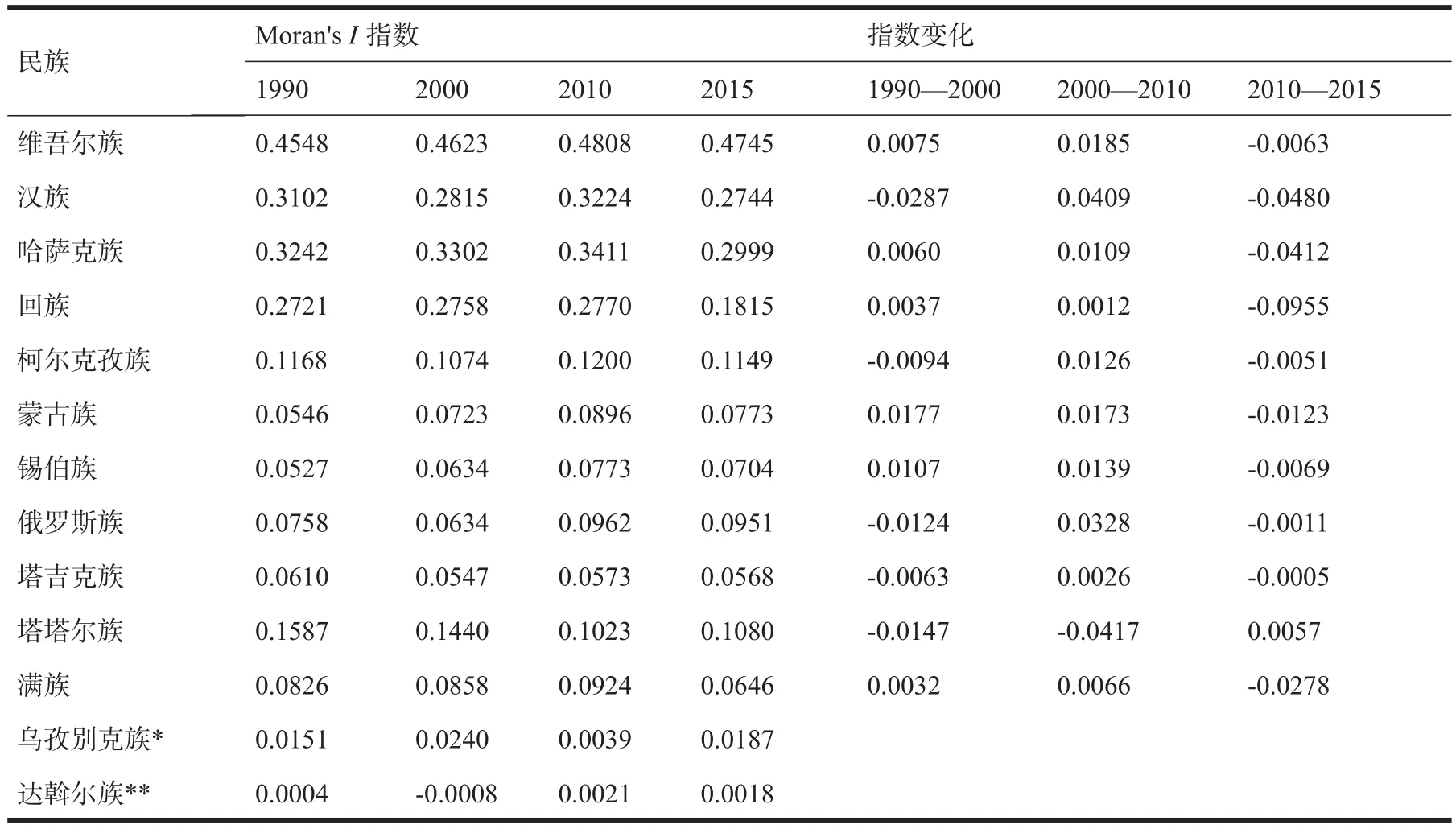

借助探索性空间分析,研究分别从全局和局部着手,描述新疆13个人数较多民族的整体空间聚集效应。如表1所示,从整体进行分析,在新疆11个人数较多民族(达斡尔族和乌孜别克族除外)中,超半数以上民族的Moran'sI值大于0,且检验结果显著,表明新疆人数较多民族呈显著的空间自相关性,即民族数量较多(或较少)的区域在空间上显著集聚。从静态来看,2015年度维吾尔族的Moran'sI估计值相较其它民族最高,表明其民族居住空间依赖程度和聚集程度都处于较高水平。

从动态角度分析,1990—2000年新疆人数较多民族的Moran'sI指数总体上表现为有升有降,基本态势不变,其中上升幅度最大的为蒙古族,10年间增加了0.0177。下降幅度最大的为汉族,下降了0.0287。2000—2010年期间变化较为特殊,人数较多民族的Moran'sI指数整体上呈现出上升的趋势,聚集趋势明显加强,尤其到2010年,除塔塔尔族外,其它民族的Moran'sI指数均达到有史以来的峰值,民族集聚态势达到一个极高水平。究其原因,主要是受到2009年以来“7·5”等一系列暴力恐怖事件的影响,对各民族情感和交往产生了极大的负面影响,各民族之间陡增的信任危机投射到空间格局上,形成了各民族的内卷化,加剧了族际之间的空间隔阂。值得欣慰的是,在2010—2015这5年间,多数民族的Moran'sI指数均出现了不同程度的下滑,表明中央治疆方略以及自治区维稳工作已初见成效,弥漫在各民族心理上的阴霾正在逐步散去。

表1 新疆13个人数较多民族的Moran'sI指数及其变化①数据来源:由《新疆统计年鉴(1990)》《新疆统计年鉴(2000)》《新疆统计年鉴(2010)》《新疆统计年鉴(2015)》《中国统计年鉴(2015)》等统计年鉴,以及《中国1990年人口普查资料(第一册)》《第四次全国人口普查主要数据》《第五次全国人口普查主要数据》《第六次全国人口普查主要数据》等普查资料计算得出。

表2 1990—2015年新疆人数较多民族人口数量空间格局的年际变化

研究借助Local Moran'sI指数进一步探讨了新疆人数较多民族具体的聚集区域,以及背后所折射出的民族在空间上的差异性。如表2所示,呈现的是新疆11个民族的1990—2015年的区域空间关联及其变动情况。从表2中可以直观地看出,除空间关联为不显著这一情形外,在给定的四个关联类型中,11个民族在HH和LL两关联类型中的县市数目总和均远高于它们在HL和LH两关联类型中的县市数目总和,表明新疆各民族的空间同质化现象明显。

为了进一步反映新疆各民族的具体聚集区域和变动特征,研究选取了在新疆人口分布较为广泛的维吾尔族和汉族这两个民族作为分析对象进行描述。

1.以维吾尔族空间分布为例。其空间关联类型有两种:南疆为高高聚集、北疆为低低聚集。在南疆地区,维吾尔族主要分布在塔里木盆地西南部,以叶城为中心沿盆地边缘辐散开来,至塔什库尔干县演变为低高聚集。在北疆地区,维吾尔族空间分布以乌鲁木齐为中心向天山北坡和准噶尔盆地西北部扩散,东疆以及南疆东部存在不显著的聚集。在1990—2000年期间,全疆85个县市中除了塔城市由不显著变为低低聚集,裕民县由原有的低低聚集变为不显著以外,其余地区维吾尔族空间分布的整体格局大体上无明显变化。在2000—2010年期间,塔城市和裕民县均恢复到1990年时的格局状态,而乌鲁木齐市地区由低低聚集变为不显著。在2010—2015年期间,维吾尔族空间格局变动较为明显,北疆地区塔城市变为低低聚集,和静县由低低聚集区域变为不显著,奇台县、特克斯县、巩留县和新源县等县变为低低聚集区域,南疆地区新和县由低低聚集区域变为不显著。

2.以汉族空间分布为例。其多数为低低聚集区域,少部分是高高聚集和高低聚集形式。其中,南疆地区多为低低聚集区域,多集中于塔里木盆地西南部呈葡萄状分布,这与维吾尔族空间居住分布模式正好相反;北疆除奎屯市、沙湾县和玛纳斯县两县外为高高聚集区域,其它地区均为不显著。从时间序列层面分析,在1990—2000年期间,北疆地区变动不大,北疆的伊吾县由低高聚集区域变为不显著。南疆地区变动明显,其中,岳普湖县、皮山县、民丰县三县由低低聚集区域变为不显著,疏勒县由不显著变为低低聚集区域。在2000—2010年期间,北疆地区新增乌苏市、和静县两地为高高聚集区域,和布克赛尔县为高低聚集区。南疆地区县市中,阿合奇县和麦盖提县新增为低低聚集区域,阿图什市、叶城县等地变为不显著。在2010—2015年期间,北疆地区基本恢复到1990年的格局,仅有和布克赛尔县变为不显著,南疆地区各县中,阿合奇县、叶城县变为低低聚集区,于田县由低低聚集区域变为不显著区域。

(二)新疆人数较多民族的空间均匀程度分析

为了保证描述结果更直观,在前期操作时先根据集中指数判定标准将目前新疆人数较多民族的分布模式划分为三类:第一类为高聚型,表现为人口在各地区分布比例极度不均,仅集中于少数特定区域,其集中化指数在0.8~1.0之间。第二类为中聚型,也叫半集聚半分散型,特点是空间集中程度一般,人口地区分布比例较为和谐,其集中化指数在0.6~0.8之间。第三类为分散型,表现为空间分散程度高,人口地区分布最为均匀,其集中化指数在0.4~0.6之间。

在2015年集中化指数计算基础上,研究将全疆13个人数较多民族进行了分类:(1)高聚型:柯尔克孜族(0.932)、锡伯族(0.911)、塔吉克族(0.972)、达斡尔族(0.931);(2)中聚型(半集聚半分散型):维吾尔族(0.716)、哈萨克族(0.791)、回族(0.687)、蒙古族(0.700)、俄罗斯族(0.720)、乌孜别克族(0.787)、塔塔尔族(0.723)、满族(0.668);(3)分散型:汉族(0.477)。

从中可以直观地看出,在13个人数较多民族中,仅有汉族属于分散型的分布模式,这表明其在全疆地区的整体居住分布最为分散,各地区的分布比例最为均匀。柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、达斡尔族4个少数民族属于高聚型分布模式,各地区分布不均,只居住在极少数特定区域。研究通过进一步分析认为,造成这种现状的原因是多方面的,它既受到自然因素的限制,又夹杂政治经济文化等社会条件因素。比如柯尔克孜族主要居住在克孜勒苏柯尔克孜自治州,以及塔吉克族主要集中在塔什库尔干塔吉克自治县一带就是明显受到自然地理条件的限制,两地是典型的干旱绿洲区,民族分布受制于耕地资源和水资源。达斡尔族和锡伯族居住则是受历史人口迁移政策的驱动,两个民族原居东北地区,清代政府征调青壮年驻防新疆边境城镇,逐渐形成了现在的分布状况。维吾尔族、哈萨克族、回族、蒙古族、俄罗斯族、乌孜别克族、塔塔尔族、满族等民族属于中聚型。

图1 1990—2015年新疆人数较多民族的空间均匀度的变动

结合1990—2015年间的新疆人数较多民族的空间均匀度的变动情况(如图1),研究进一步分析发现,人数较多民族的均匀程度在25年间变动幅度较小,基本处于各自的层级内,呈现出一种长期固化的特征。应当说出现这种现象的原因是多方面的,根本原因主要还是由于各民族经济发展不均衡,社会发展长期滞后,经济落后将人口束缚在原有居住区域内,而民族文化本身具有的特性将这一状态不断加深。

(三)新疆人数较多民族的空间接触度分析

研究借助群间暴露指数来衡量各民族空间融合的程度。考虑到个别民族在不同地区上的分布差异较大对指数结果带来的干扰,研究在具体计算每个地区时,选取该地区人口比例较高的5个民族作为样本进行两两配对组合分析。此外,为了便于后续进行定量化判定,研究按照程度从浅到深的原则,将空间融合程度依次划分为三类,分别为(1)低度融合(0.0~33.3);(2)中度融合(33.3~66.6);(3)高度融合(66.6~100.0)。

基于2015年的数据计算结果,研究发现,新疆人数较多民族整体空间融合水平较低,各地区融合水平参差不齐。乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、伊犁直属县市、塔城地区、阿勒泰地区、喀什地区、和田地区10对民族关系均处在低度水平;克拉玛依市和博尔塔拉蒙古自治州10对民族关系均处在中度水平;阿克苏地区10对民族关系中处于低度融合的比例为90%,处于中度融合水平的数量比例为10%;吐鲁番地区10对民族关系处于低度融合的比例为40%,处于中度融合水平的数量比例为60%;哈密地区情况最好,10对民族关系中处于低度融合的比例为30%,处于中度融合水平的数量比例为40%,处于高度融合水平的族间数量比例为30%;巴音郭楞蒙古自治州10对民族关系处于低度融合的比例为80%,处于中度融合水平的数量比例为20%;克孜勒苏柯尔克孜自治州10对民族关系处于低度融合的比例为60%,处于中度融合水平的数量比例为40%。总体来看,新疆哈密地区的维吾尔族和回族的空间融合程度最高,达到85.41;和田地区的塔吉克族和柯尔克孜族的空间融合程度最低,仅为5.08。

此外,研究还比较了1990—2015年各地区10对民族的群间暴露指数。通过对比发现,25年间群间暴露指数上升幅度最大的是巴音郭楞蒙古自治州的维吾尔族和哈萨克族两民族,增长了28.96,增长幅度高达249%,族际融合程度提升到一个新的层次;下降幅度最大的是吐鲁番地区的哈萨克族和蒙古族两民族,下降了26.66,下降幅度为63.5%。

表3 新疆各地区10个族间融合数目(对)以及群间暴露指数(E)最值(%)①按照2015年《新疆统计年鉴》等统计资料显示,在全疆14个地区中,乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番地区、昌吉回族自治州、伊犁直属县市、塔城地区、阿勒泰地区、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州等地区民族人口比例排名在前五位的均为维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族、蒙古族。阿克苏地区民族人口比例排名在前五位的为维吾尔族、汉族、回族、柯尔克孜族、蒙古族。克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田地区以及喀什地区三地民族人口比例排名在前五位的均为维吾尔族、汉族、回族、塔吉克族、柯尔克孜族。

四、研究结论及建议

(一)研究结论

在借助空间分析和指标计算尝试性地对新疆人数较多民族进行了定量描述之后,研究得出:

第一,通过全局空间自相关分析发现,新疆多数人数较多民族呈显著的空间自相关性,存在空间聚集效应,其中维吾尔族空间聚集程度最高。1990—2000年新疆人数较多民族的聚集效应总体上表现为有升有降,基本态势不变。2000—2010年期间变化较为特殊,尤其是2010年多数民族的Moran'sI指数均达到有史以来的峰值,民族集聚态势达到一个极高水平。而在2010年后,多数民族的Moran'sI指数均出现了不同程度的下滑,聚集态势有所缓解;通过局部自相关分析发现,1990—2015年新疆11个民族在HH和LL两关联类型中的县市数目总和均远高于它们在HL和LH两关联类型中的县市数目总和,新疆多数民族的空间同质化现象明显。其中,人口比例较多的维吾尔族在聚集的地域关联上整体呈现出“南高北低”的同质特征,汉族则与其基本相反。

第二,在空间均匀程度上,新疆13个人数较多民族中仅有汉族属于分散型的模式,在全疆地区的整体居住分布最为分散,各地区的分布比例最为均匀。柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、达斡尔族等民族属于高聚型模式,各地区分布严重不均,只居住在极少数特定区域。维吾尔族、哈萨克族、回族、蒙古族、俄罗斯族、乌孜别克族、塔塔尔族、满族等民族属于中聚型。均匀程度介于前两者之间。此外,人数较多民族的均匀程度在1990—2015年间变动幅度较小,呈现出一种长期固化的特征。

第三,在民族空间接触程度上,新疆人数较多民族整体空间接触融合水平较低,各地区融合水平参差不齐。乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、伊犁直属县市、塔城地区、阿勒泰地区、喀什地区、和田地区10对民族关系均处在低度融合水平,哈密地区情况最好,处于中度融合水平以上的民族对数比例为70%。整体来看,新疆哈密地区的维吾尔族和回族的空间融合程度最高,和田地区的塔吉克族和柯尔克孜族的空间融合程度最低。1990—2015年间,全疆民族空间融合水平提升最大的是巴音郭楞蒙古自治州的维吾尔族和哈萨克族两民族,下降最大的是吐鲁番地区的哈萨克和蒙古族两民族。

(二)实现多民族空间互嵌的有效路径

“天下大事,必做于细”,要解决各民族的宏观层面的空间互嵌问题,还需要从微观设计着手。具体操作上要以“动”为要,致力于打破各民族之间的种种阻碍和桎梏,实现各民族能够真正自由流动。研究认为,要实现这一目标,则需借助“推力”和“拉力”这两条路径。

路径一:强化主观意识的“推力”:以教育嵌入和文化嵌入为先导、提高各民族“文化间性”

本尼迪克特·安德森在《想象的共同体》一书中将民族称之为“想象的共同体”,指出民族意识对民族行为具有深远影响[26]。以教育和文化嵌入,就是从认知层面对其进行主观意识的科学引导,削减民族意识的“内卷化”倾向,通过接受多元文化熏陶,缓解民族交往焦虑和身份威胁,增强其意识环境的适应能力和包容能力,树立开放自主的民族意识,提升对其它民族的认同意识,真正在意识上“动起来”、“走出去”,而不是一味固步自封,老死不相往来。目前新疆推行的国家通用语言教育就是这一理念的生动践行,此外基于社区层面的公共文化体系的完善,也是较为可行的做法。

路径二:创设客观环境的“拉力”:生成型与建构型互嵌理念并举,为民族空间交往提供便利

严庆指出,民族互嵌存在两种理论路径:一种是生成型互嵌、一类是建构型互嵌,前者是民族自然选择下的相互嵌入,后者则是人为进行干预和创设条件推动或者加速民族互嵌[7]11-12。这两个理念对现实实践都具有很好的启发作用,针对生成型互嵌的可行的做法目前主要是大力推行新型城镇化进程,建立“超结构化”的居住方式和空间场域,实施多样化的居住区设计,加速民族地区的社会结构转变,实现各民族区域之间的良性互动和协同发展,为各民族族际流动提供现实条件。而建构型互嵌的具体做法主要是积极采取民族混居规制干预择族而居现象。值得借鉴的国外经验较为成熟的当属新加坡1964年推行的“居者有其屋”政策①“居者有其屋”计划:1964年以来,新加坡实行“居者有其屋”计划,鼓励族际混居,出台一系列政策明文规定每个小区乃至每幢公寓不得形成单一族群聚居点,房屋按照比例出售给各族居民:每个社区人口中,华人比例不得超过84%,马来人不得超过22%,印度人和其它民族的人不得超过10%;每幢公寓中,华人不得超过87%,马来人不得超过25%,印度人和其它民族的人不得超过13%。1989年新加坡进一步规定,旧组屋的转售必须受种族比例的限制。华人居多的组屋区,华人住户可将其转售给任何种族,而马来人只能族内转售;马来人居多的组屋区,华人住户只能将组屋转售给非马来人。,以及马来西亚、英美等国的族际混住计划,就国内而言,新疆和田县2014年推行的民族嵌入式居住新村试点也可作为参照。需要强调的是,在鼓励混居的同时,要综合考量与之相应的配套措施,合理布局具有民族特征的文化设施以及宗教场所,推动具有民族特色的商业建设,保障他们“安居”亦“乐业”,提升居住结构的稳定性。