腰椎多节段内固定术中失血量准确评估的研究

徐薇许德荣任志楠陈鑫张圣洁*

(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院1.手术室,2.骨科,北京 100730)

我国正逐渐步入老龄化社会,腰椎退行性疾病的发病率不断升高,腰椎手术量与日俱增。在行腰椎手术患者当中,老年人占绝大部分,他们常合并高血压、糖尿病、冠心病等复杂内科疾病,对手术失血耐受性差;而腰椎多节段内固定手术因椎旁肌肉的广泛剥离、椎弓根螺钉置入、椎板切除减压等复杂操作,手术时间长,组织损伤大,常伴随大量出血,因而对手术室护理工作提出了很高的要求[1]。我们早先对于失血的概念仅限于术中可见的出血和术后引流失血,护士通常通过术中纱布浸润情况,及吸引器筒内液体量与台上冲洗量之差来计算手术患者出血多少。然而近年来大量研究表明,骨科围手术期出血不仅仅包括传统认识的显性失血量,可导致严重贫血、诱发围手术期并发症的隐性失血同样不容忽视[2]。Sehat等[3]于2000年提出隐性失血的概念:指围手术期外渗在组织间隙,积留在关节腔内,以及因溶血作用而引起的机体血红蛋白降低。有关隐性失血的具体机制目前尚存在争议。Erskine等[4]认为隐性失血是由于血液大量进入组织间隙以及积留在关节腔内造成的。PatIiso等[5]认为大量隐性失血以溶血为主。也有部分学者认为与老年患者血管壁硬化,弹性减弱等机体退行性改变有关。

本研究对我院2014年11月至2016年1月因腰椎退行性疾病而行多节段内固定手术治疗的78例患者的临床资料进行回顾分析,通过分析其手术过程中总失血、显性失血及隐性失血的量和比例,探讨腰椎多节段内固定手术过程中隐性失血情况,以进一步指导护理工作及深入研究。

1 研究方法

纳入对象为患有腰椎管狭窄、腰椎间盘突出症、腰椎滑脱等腰椎退行性疾病,并具有明确椎管内减压及多节段内固定指征的患者。排除标准:①患者确诊有其他严重的合并症,如重度骨质疏松,心梗、脑梗等心血管疾病;②术前凝血功能检查异常;③患者近一个月内有服用抗血小板药物如阿司匹林或其他抗凝治疗史。所有患者均由同一名外科医师主刀完成手术,术前半小时内常规预防性应用抗生素,术中行椎管减压、椎弓根螺钉置入操作。术前收集患者身高及体重信息,并计算BMI。患者手术当天早晨及术后1 h内行血常规检查以获取HCT信息。手术过程中显性失血=术前术后纱布重量差+引流筒内液体量-术中冲洗盐水量。

隐性失血的计算:Ward等在1980年设计通过HCT计算红细胞循环血量的数学方法,并且由Gross进一步发展,在1983年首次提出使用围手术期平均HCT计算循环血量的线性方程[6]。Gross在实践中验证了该方法的准确性,事实上通过Gross方程计算的血液丢失量已经非常接近实际情况,除非患者的失血量十分巨大或者失血非常迅速导致方程偏离了正常的基线。因此我们在使用该方程HCT计算循环血量的时候,已将失血量少于100 ml或超过1000 ml的病例排除在研究之外。

Gross方程计算患者术前血容量(PBV)的方法如下:PBV=k1×h3+k2×m+k3。其中h是个体身高(m),m是个体质量(kg);男性患者:k1=0.3669,k2=003219,k3=0.6041;女性患者:k1=0.3561,k2=0.03308,k3=0.1833。PBV乘以HCT即可得出红细胞容量,术后任何红细胞容量的改变均可通过HCT的变化差值来计算。

本研究中患者的隐性失血量则按以下公式计算:

红细胞总丢失量=术前血容量×(HCT术前-HCT术后)

手术总理论失血量=红细胞总丢失量/(HCT术前+HCT术后)/2+术中输血量

隐性失血量=术中总理论失血量-术中显性失血量

统计学分析:所有研究数据均采用SPSS 19.0软件进行统计分析,以均数±标准差表示。

2 结果

2.1 一般信息

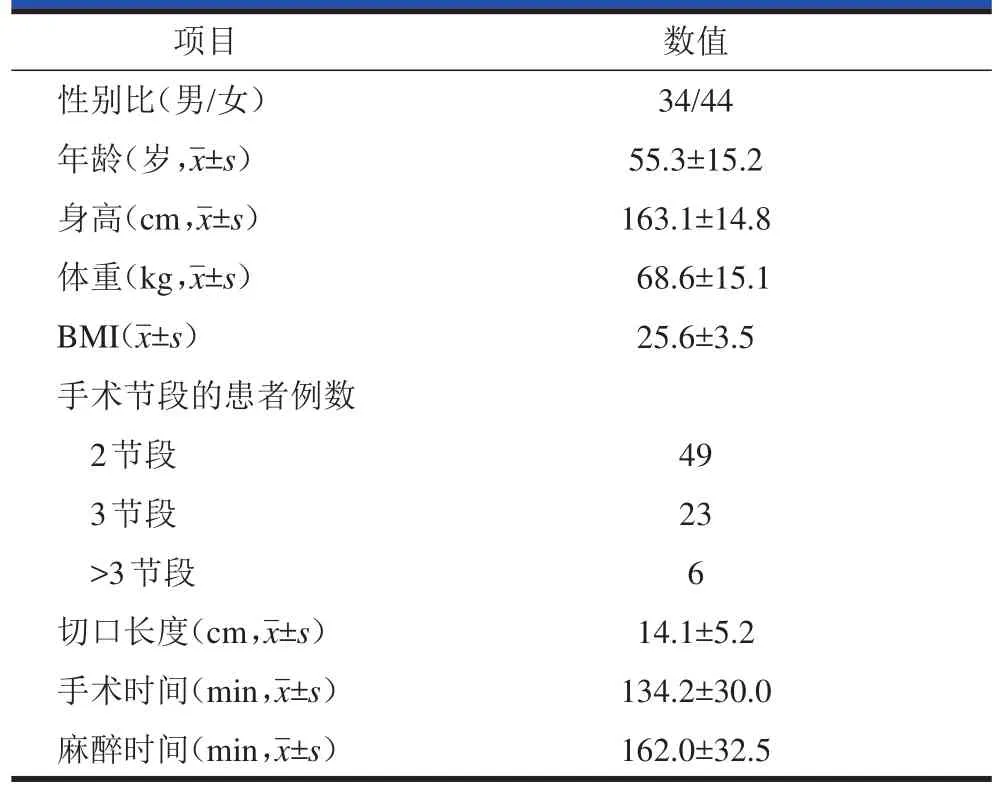

本研究共纳入78例患者,男34例,女44例,平均年龄(55.3±15.2)岁,其身高、体重、BMI、切口长度、手术时间及麻醉时间等基本信息详见表1。

通过完善所有患者术前评估,发现超过一半的患者同时合并有其他内科疾病,包括高血压47例,糖尿病33例,冠心病12例,心律失常11例,肾功能不全7例,脑梗6例。患有2种合并症的患者26例,3种及以上的10例。

2.2 术中出血

78例患者术中理论总失血量为(726.5±276.3)ml,其中显性失血量为(396.6±155.3)ml,隐性失血量为(329.8±234.6)ml,占总失血量的42.3%。术前HCT为40.2%±3.7%,术后即刻为33.8%±3.9%。

2.3 并发症

所有患者围手术期无呼吸困难、胸痛、肺栓塞、下肢深静脉血栓、伤口感染等情况出现。

3 讨论

后路腰椎多节段内固定手术时间长、创伤大,因椎旁肌剥离、椎弓根螺钉置入及椎管减压等操作而伴随大量出血;且手术对象主要为老年人,对失血的耐受力差,术后患者出现贫血甚至因血容量过低而危及生命者并不少见。因此,正确评估失血量并及时采取有效防范措施是保证腰椎手术安全及疗效满意的重要内容[7]。在我们的研究中,患者的平均年龄为55.3岁,其中年龄最大者78岁,有46%的患者同时有2种或2种以上内科合并症,对失血耐受性差。而患者术中平均隐性失血量达到了(329.8±234.6)ml,占总失血量的42.3%,术后患者的血红蛋白平均下降了28 g/L,腰椎多节段内固定手术如此大的失血量尤其是隐性失血应当引起我们的重视。

表1 患者一般信息情况

隐性失血是术中失血的重要组成部分,对患者的正常康复具有重要影响。大量的隐性失血会造成患者血红蛋白难以估测的下降和有效循环血量不足,单纯根据患者围手术期显性可见出血情况进行输血补液往往达不到康复治疗要求。术后贫血状态会增加患者因免疫力降低而发生伤口感染和延迟愈合的风险;同时患者还会有精神萎靡、食欲不振、活动减少等表现,影响正常康复,延长住院周期,增加住院费用;组织间隙渗血可导致筋膜下血肿形成,严重时会压迫硬膜囊而出现神经症状,造成严重后果[8]。

隐性失血的机制目前尚不十分明确。Pattison等人认为术后隐性失血由溶血所致[9]。Faris等的研究表明回输未经洗涤的红细胞,在过滤的过程中会发生溶血,平均每回输1.3 L自体血,血红蛋白水平只能提高50 g/L[10]。虽然该种程度的溶血不会导致患者发生蛋白血尿,但足以使血液回输的效率大打折扣。Erskine等认为隐性失血的主要原因是由围手术期血液大量进入组织间室以及积留在关节腔内而造成的[11]。McManus等使用放射性同位素标记红细胞,发现术后大量标记的红细胞进入组织间隙,不参与体循环,造成血红蛋白水平的进一步下降。还有研究认为隐性失血与手术中骨水泥、骨髓脂肪及骨碎屑等异物进入血液循环引起毛细血管床异常开放有关,但目前尚没有充分证据支持该推断[12]。Sehat等认为隐性失血中由溶血作用引起的约占40%,而组织外渗血约占60%[3]。

正确评估失血量并及时采取有效防范措施是保证腰椎手术安全及疗效满意的重要内容。临床中术后患者出现贫血甚至因血容量过低而危及生命者并不少见。因此,提高对隐形失血的重视,扩宽对失血的关注角度,全面评估患者术中失血,对患者保障术中安全及术后恢复均具有重要意义。近年来许多医生已通过研究加强了对术中隐形失血干预和控制,护理人员在观念和意识上的更新也迫在眉睫。良好的手术配合及术中干预,如术前充分评估患者心肺及全身状况;做好术中应对计划(提前备血或术中进行自体血回输及其他支持治疗,术中及时复查血常规,早期发现并干预,必要时输血治疗);术后与病房做好交接和密切随访观察等均为患者围术期安全提供重要保障。精准护理和精细化管理是护理人员工作的重要组成部分和热点问题,在具体的护理工作中,我们应注重细节,善于发现问题,用科学的研究指导实践,这也是本研究的重要临床意义。