日本汉文素读法源流考

刘 君

(浙江旅游职业学院 社科部,浙江 杭州 311231)

一、引 言

“素读”是古代日本的一种汉文读书法,也是古代日本人学习中国文化的重要途径,被视为汉学修养的一个重要方面。其简单的定义是:一种用汉音诵读经典原文,不求理解文章含义,只按照文字发音进行朗读的读经方法。外山滋比古(2014)把素读归为阅读未知的β型阅读方式,认为素读是针对完全不理解内容的朗读学习,一开始就跨过了音读的领域,进入阅读未知的世界[1]。学者们对素读的讨论有三点不足:一是多局限在江户以来的近世时代,实际上素读开始于日本飞鸟时代,发展于平安时代,盛行于中世镰仓-室町两时代,并于近世江户、明治等各时代得到复兴,素读拥有很长的历史跨度。二是对素读的研究往往依附在训读上,但素读与训读并非同步产生,素读远早于训读。三是对素读功用的描述比较含糊,即便在日本国内,也有许多学者认为素读激活了汉文的“身体化”,或者说“身体感应”,这种看法实则没有清楚道明素读的真相。由此看来,素读的起源和发展,是个亟待厘清的问题。

二、素读的起源

素读分为两种,一种是基于音读法按原文顺序逐字读出,一种是基于训读法颠倒文字顺序按日语习惯读出。前者始于7世纪,后者最晚在江户时代出现。后者素读的进行是建立在训读的基础上,前者却并非如此,也即存在一种游离于训读形态之外的独立自足的素读方式。从时间上看,建于公元662年的日本官办学校——大学寮就已设立席位数为2人的音博士一职,专门教授素读,而训点的使用则从平安时代延续到20世纪中叶,即训读文本最早从794年开始出现,那么素读就比训读早出现并使用了132年。至少到9世纪中期,日本律令制中还设立有音博士一职。由此可见,古代日本人最早接触的汉文载于未经日人加工的中土文本,采用的读书方法即是所谓“素读”,素读法作为解读汉文文献的主要方法,使用时期长达200年之久。日本学者小助川贞次认为,素读是相当基本的日本汉文读书法①。飞鸟和奈良时代素读法的长期广泛使用逐渐催生出了日本独有的训读法,并对汉文传播形态构成了深远影响。

(一)素读特性与古代中国佛经吟诵调的对应

江户时代以后的素读属于后者,且和当时的汉文训读法脱节,是一块脱离于语言生态系统的“化石”。虽然如此,这块化石的诸多属性却恰好能揭示其在历史上处于存活状态时的基本样貌。周一良(1990)认为棒读(素读)“当然是基于宗教信仰,认为用音读来念诵汉译佛经更近于释迦牟尼所说的梵语,诵经腔调则与几十年前我听到的中国僧人念经毫无二致”[2]。除了此处提到的音调相似性以外,我们还找出了几条关联性更强的线索,可以揭示日本素读法与古代中国佛经吟诵调存在密切关系,如下:

1.素读是单纯用汉音诵读而不用了解意义,这种方法正是佛教教学方法的初级阶段。据辻本雅史(2010),近代儒学的学习主要包括素读、讲义(讲授、讲释)、会业(会读、轮讲)三个阶段[3]。这种教学安排与佛教“课诵→听经→讲经”的次序是一致的。中田巌(1949)指出,在古代日本佛寺中,学生模仿导师素读汉文,逐字逐句地背诵下来,从中习得的汉语知识可被用于诵读其他汉语作品②。

2.素读法使得读书者借助念诵方法体验文本的内在感情,该方式与佛教的声教方法相通。在音博士指导下,日本读书者用中国人的读书调子吟诵经典,在反复诵读中,把握住了经典文本内在的音律纹理,从而把书面文本转化为立体性的精神文本,读书声与精神意象产生共振。素读习惯也逐渐对日本语的言说方式,乃至对日本“国语”的形成产生了积极影响[4]。这一点与佛教善用声律提振精神的修行方式甚为相符。《金光明经玄义》云:“此婆娑国土,音声为佛事”。[5]音声既是传递教义的传法手段,也是佛教徒通过念诵得以修行进阶的媒介。

3.素读需是高声读(read aloud)并且反复多次诵读,这与佛学导师在大堂中面向众人的宣讲直接相关。赞宁法师云:“入道之要,三慧 (闻、思、修)为门,若取闻持,勿无过读诵者矣。何则?始唯据本,本立则道生……须令广览多闻,复次背文高唱。”[6]又,《敦煌掇琐》第一七收伯希和二九五五号阿弥陀经讲经文:“好韵宫商申雅调,高着声音唱将来。”

4.素读多在寺子屋中进行。江户时代由寺庙办学的“寺子屋”承担起对社会基层子弟的社会教育责任。孩童一般在5-10岁就可以到寺子屋等机构学习。学习的第一步骤就是素读,学生首先跟随老师反复高声诵读和背诵带有韵文色彩的教本,以求读熟经学典籍,但不求理解[7]。寺院不但是佛门弟子修道的地方,也是文化、教育的中心,且其素读的教育风格显然因袭了佛教的教学模式。

从6世纪末始,由于政治和文化改革的需要,古代日本出现了佛经翻译和教学的社会现象,但无论是引进的汉文佛经原本还是用汉音诵读佛经,都必须借助汉文。中田巌(1979)推断,素读法正是脱胎于从用汉文进行的佛教念诵实践[8]。最开始的“素读”具有更多的宗教仪式意义,而毫无语言学习或文学性的意义。

(二)素读文本中的中国本土记音符号

素读既然来自于佛经吟诵调,而佛经需要吟唱,那么素读对象就必定是带有记音符号能够吟唱的文本。问题是,7世纪素读文本中的记音符号样式如何?是由古代日本自发创制还是来自中国本土?素读文本为汉译佛经,从逻辑上看,可吟唱的佛经文本应该包含文字注释和韵律注释两类符号。

1.半字符号。汉文与梵文在语音上不相对应,《高僧传》卷十三曰:“梵音重复,汉语单奇,若用梵音以咏汉语,则声繁而偈迫,若用汉语以咏梵文,则韵短而辞长”[9],对此,汉人在佛经翻译过程中,采用音译和意译的双重办法。其中音译法的手段有两种,一是用相似读音的汉字整字对应梵语音节,如sutra译成“素怛罗”等,又如昙无谶(Dharma-raksa,公元385—433年,中印度人)于公元421年译《大般涅槃经》列出了用来标音的五十个汉字;另一种方法则是用汉人创制的“半字”来记录梵语的音节,汉字为音节文字,通过拆分汉字结构,用汉字部件来象征梵语音素。

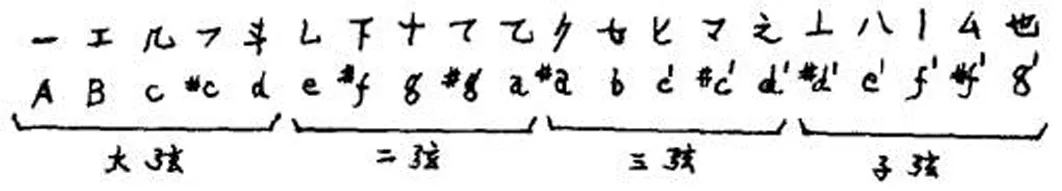

假借字是汉字表音字的反映,日本假名大部分来自于佛籍音译字,片假名就是唐代的半字。现今流传下来的半字是乐谱半字,或曰谱字,且为佛经乐谱。这并非偶然现象,谱字当为半字源头。谱字是成体系的音乐符号。日本奈良正仓院古文书中发现了在写经料纸纳进帐背面手写的现存最早的谱字。据日本学者林谦三考证,其中出现的14个谱字正是不同的音符。如下:

图1 日本奈良正仓院写经料纸谱字音阶对应图。摘自《中日音乐交流史》[10]

这些符号与1900年在敦煌莫高窟藏经洞中发现的曲谱完全一致,是唐人所创的半字。陆锡兴(2002)认为半字流传到日本有两个途径,一个是文字,一个是作为谱字[11],我们则认为这两个途径是一体的,即借由对佛经的长期素读,曲谱记录符号逐渐转化为语音记录符号。

2. 从声曲折到素唱。佛经吟唱是一种音乐形式,流传到日本的佛经文本在素读时是否需要借助韵律符号?这是个值得关注的问题。因为无论是松平文库《千载佳句》,以及静嘉堂本《毛诗郑笺》中用来标明四声的圆圈符号,还是天平十六年书写的石山寺藏《瑜伽师地论》中的节博士和合符等训读符号,都只能算是对于语音的简单记号。用素读法读佛经的古代日本人如何掌握佛乐音调?

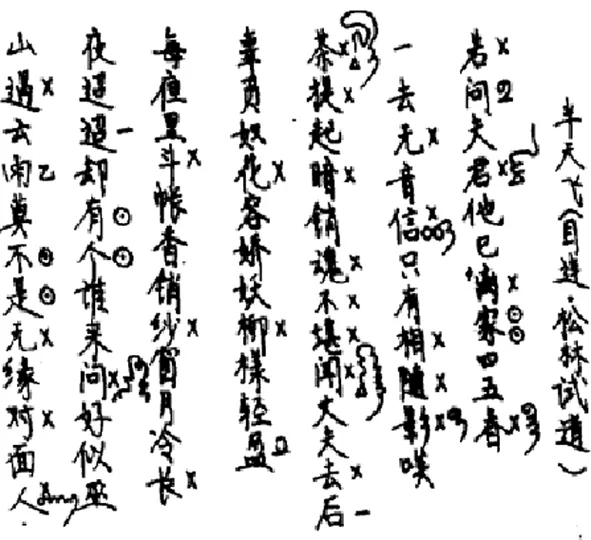

佛经吟唱多采用口传心授的习得形式,由师徒间教授传播,但汉传佛经最初的文本则含有一定的音符标记。这种标记最早在三国时期引入佛经。三国时期曹植创制《太子颂》曲谱,“以为学者之宗,传声则三千有余,在契则四十有二”,[9]后世称“梵呗”。九世纪时,梵呗传至日本,称为“鱼山声明”。“契”字引人关注,向达(1947)推论“契”是Gatha的对音,是“歌”的意思,引申其意为“偈颂”[12]。另据田青(2002)考释,曹植所做的四十二契就是中国古老的传谱法——声曲折[13]。声曲折是一种用模拟音调高低变化的曲线符号,艺人们常称其为“圈腔点板”,至今在湖北当阳玉泉寺等处的佛教音乐中仍可见到。

图2高腔圆腔谱实例。摘自《〈玉音法事〉曲线谱源流初探》[14]

古代日本汉文典籍上留有许多文本训释符号,如下佛经标注文本所示:

图3 www.glossing.org网站图样③

奈良时期的素读法,一个特征是用汉语朗读汉语作品,但不一定都遵守四声规则。这一点从表面上看难以解释。既然是用汉音读汉语原文,又如何能不遵守四声规则?我们推论,此处的“不遵守四声”,并非人为抛弃原文四声,实乃早期流传入日的汉语作品多为佛教经典,其中每一字不但有作为语言文字的四声字调,更有作为唱诵作品的曲调,而字调在文本唱诵语流中让位于曲调所致。也即,古代日本素读文本上应含有声曲折类韵律注释符号。

问题是从目前研究看,对佛经的素读只是按汉音出声朗读直至背诵,似乎并无明显唱诵痕迹。其缘由,我们认为素读作为一种社会化的汉文传播方式,不完全按照佛寺中师徒间的高声唱经模式,而是采取了一种简单易行的教学形式——素唱。所谓素唱,即唱白,或称白语,周一良(2009)指出这是一种不带腔调的普通的朗诵[2]。敦煌文献P13849、S14417 号遗书中发现有一段俗讲仪式的记录,如下:

夫为俗讲,先作梵。了,次念菩萨两声,说押坐(座) 。了,素唱《温室经》。法师唱释经题。

讲《维摩》先作梵。次念观世音菩萨三两声,便说“押坐(座)”。了,便素唱经文。了,唱曰法师自说经题。

田青(2002)把其中的“唱曰”训为“唱白”,由此推断所谓“素唱”就是佛教中有节奏而较为单调的“白腔”[13]。我们则推测“素读”源于“素唱”,素读的最初含义,当是“素吟诵读”,学生从音博士那里学习中国音诵读经书的素读法,又被称为“白读”,也当与此有关。素读是对佛经唱调的压缩改良,即通过吟诵的方式完成对佛经文本的音读。这种改良的动因是读经者很多并不是出家修习者,而是一般的社会大众。素读本质上是宗教经典文化在教育社会化过程中的衍生产物。

(三)“百回素读”起源于口传文化传统

有观点认为素读仅用汉音诵读汉文经典,而不要求读者理解意[15]。这种看法是片面的,素读并非完全不懂原文,恰恰相反,素读法能帮助读者深入理解文本。其中的关键,就是“反复诵读”。江户时代的素读模式继承了宋代的书塾教习方法,如江户时代的儒学名家贝原益轩宣扬运用“素读学习论”学习经典。他要求:

凡读书不可匆忙、快速读过。务求详缓读之,字字句句分明,一字皆不可误。必须心到、眼到、口到。此三到中以心到为先。心不在焉,视而不见;心不到,随口读过亦记不住;又,速求强记,历久则忘。只求专心一志多读数遍,自然牢记历久不忘。(贝原益轩,《和俗童子训》)

贝原益轩用“口到、眼到、心到”来诠释素读,并强调“心到”的重要性,“口到、眼到”不难理解,素读本身就是诵读出身的文本读书法,唯“心到”难懂,既然素读者特别是孩童并不理解文本意义,又如何能心领神会?我们认为此处“心到”的真实意思当是“心灵感应”,即对于乐音语言情感因素的开放感应。辻本雅史(2010)认为汉文是一种“知性語言”,素读法是日本人获得汉语知性语言的手段,素读使得汉文“身体化”——“嵌入于身”的效果[3]。所谓“知性语言”,指涉的必定不是汉文文本中的抽象哲理,而应是汉文文本所还原成的口语诵读形式——通过口耳传播的知性形体。

贝原益轩的表述来自南宋大儒朱熹的学说:

凡读书……须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字,不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记,只是要多诵遍数,自然上口,久远不忘。古人云,“读书千遍,其义自见”。谓读得熟,则不待解说,自晓其义也。余尝谓,读书有三到,谓心到,眼到,口到。……三到之中,心到最急。(朱熹,《训学斋规》)

对于四书的素读,贝原益轩建议每天读100字,每天反复读100次,如此不到一年半的时间可以完成。“素读百次”,或者“读书千遍,其义自见”,都是要通过反复的出声诵读,消除理解疑障,领会经典精神。日本佛教人士桐山紘一曾介绍佛经素读法,有所谓“读书百遍意自通”的说法。由于佛经典籍言近旨远,意义深邃,只有“百回素读”,有时甚至是两百遍素读才能真正领悟,而素读同一文本所花的时间也会逐渐减少,最终读者能完全“暗唱”(背诵)文本。

如上的“百回素读”还只是就经典文本的读者(学习者)角度,也就是从知识接受方角度而言的,其实这种方法对知识的施授方来说也是必要的。上文“暗唱”(背诵)一词,中国古代文献有“暗诵”一词与此对应。梁启超曾勾勒出东汉至北宋译经事业,“起初多凭西域僧人的暗诵传译,后来发展到必求梵文原本”。又,日本中国学知名学者小川环树曾回忆小时跟随先生“素读”《四书》的情景:“这些汉籍课本放在我们面前,祖父坐在对面(实际上他看到的字都是反的),流利地领读,我们则一句句跟读。”祖父看到的文字是反的,但却能流利领读,可见早已熟诵于心,之所以如此,必是“读书百遍”所致。该两例中教书先生和僧人均是出于方便传播知识的需要进行反复诵读的[16]。

综合知识施受两方来看,“百回素读”无疑是有重要作用的。素读背诵的来源,我们认为正是无文字时代“口口相传”的代际文化传承模式。羌族通过祭祀人—释比之间的口传心授实现古老文化的代代相传,释比们博闻强记,现今整理的《羌族释比经典》共有500多部(段)。[17]智利的阿劳干人把背诵歌谣作为理解和传授部族文化的手段。传统的朝鲜孩子则必须要背诵包括四书五经在内的很多经典[18],藏传佛教直到今天仍然把背诵佛经作为考试制度[19],等等,均是此类例子。口传心授,根本渠道是多次重复直至背诵,唯有如此才能最大程度上完整地领会和接受原有文化,并广泛传播族群文化。而日本的汉文素读法,起源于中土佛经吟诵调,从而继承了佛经这一原始宗教文化传播的传统方法,就显得合乎情理了。

三、素读的流变

(一)素读的语音变化

最初日本无论是获取佛经资料还是学习读经方法,都不是向中国直接学习的。实际上5世纪以前,不但在日本,在古代朝鲜、越南、琉球等国都处于没有文字的状态。中国佛教典籍的传入,迅速成为东亚各国的文化热点及学习新知识的源泉。日本佛教文化知识的引入,是以与古代中国接壤的古朝鲜三国为契机的。中华文化最先影响到朝鲜半岛距离中国较近的高句丽国,然后渐次影响到位于中部地区的新罗国,再渗透影响到百济国,百济国距离日本最近,在传播佛经典籍、提供供奉物品、以及遣送讲解佛经的“归化人”等各方面给予了日本实际帮助。

在最初的阶段,即从公元5世纪到公元7世纪(即中国六朝时期),百济人引入日本的是吴音,长时间的书面语言接触学习使吴音成为了日本汉字音读的基础[20],并成为至今佛教诵读活动都在使用的基本用语。6世纪时,日本设立了“音博士”,以便推进“素读”读经学习,教授发音方法以便读懂汉籍经典。最早担任音博士的是古日本从百济国接获的“渡来人”续守言和萨弘恪。“音博士”首先教授的即是“素读”。7-8世纪期间,随着中日友好交往的深入,特别是在日本大规模遣唐使团的影响下,中国北方语音传入日本,被称为“汉音”。9世纪后半叶日本大学寮开始设置“音生”,着手培养本国胜任音博士的教育人才,在学校及佛教界推行汉音。12世纪,在日本有两股力量促使“汉音”向“宋音”的转变,一是中国(南宋)僧人的传法交流,一是新儒学的兴盛,“宋音”也称“唐音”。

(二)素读与吟诵从佛教向儒家教育的转变

据刘君(2013)考证,日本素读与中国吟诵存在音声关联性[21],如上述提到的素读法讲究“读书百遍”,古代中国的私塾吟诵也是如此。清代杭州城内著名的宗文义塾,其条规中就要求学生:“每日读生书,朗读百遍。”[22]清末,河北邢台各地私塾均倡导“读书百遍,其义自理”的古训[23]。在流变发展上,吟诵与素读实际上是作为佛教与儒学的交叉层面存在的。

唐宋两代,吟诵调应用于佛教吟唱,后来随着转读、寺庙学堂、崇佛文人等的影响,“吟诵调”逐渐成为儒家诵诗吟文的一种基本方法,宋代儒学中兴,“吟诵调”也得到巩固,特别是在私塾中固定下来,成为教书先生的习用方法。随着以朱熹为代表的新儒学成为亚洲地区的文化新风尚,“吟诵”的对应物——“素读”,这种表面看来并不能帮助理解语义的文本音读方法,却在古代日本近世江户时代以及后世明治时代得到复兴。

江户时代的素读用书已逐渐过渡到儒学经典,如《论语》《孝经》《礼记》《春秋》《易经》《诗经》《书经》《孟子》《资治通鉴》《庄子》等经书。素读还于1787年被导入科举制度,“素读吟味”与“学问吟味”成为定期考试制度。考试科目是来自朱子学的“四书”“五经”或《孝经》一类的儒学经典[24]。当然,在某些场合,“素读”仍旧保持了一定的宗教色彩,如在每年元旦举行有“初次素读”的仪式活动。“素读吟味”被放到科举的高度,是由内在原因的。口语交际在传达意义方面具有更强的直观性和更高的完备性,文字记录了语言,但缺乏语气音调的文本丢失了原来的口语面貌,也就无法向默读的读者传达出话语的真实含义。素读的价值在于把握了书面文本所对应的本原的话语音调,日本社会重视孩童对汉文的素读,意在让儿童在发声、含咏和聆听中感受和觉悟古典汉文的真实含义,承继汉文化宏旨精神。有种说法认为,有的“中国人学了日本的训读法后,才第一次理解了中国古典诗文的正确意义”[25],其原因就在于此。

素读与吟诵二者从佛教向儒家教育转变的关键在于寺院办学现象。在中国,以寺院为主要场所的佛教俗讲、寺院讲学现象的出现带动了佛教对儒家教育方式的渗透,并直接催生了教育场所中“吟诵”的产生。大众化的传教方式“俗讲”使得寺院成为吸引人气的讲习场所,唐代时许多寺院提供免费的学习场所。寺院成为我国中古时期佛学和儒学的交叉点。一个证据是,现存敦煌文献中记有“学士郞”的说法,据日本学者那波利贞考证,学士郎、学郎,冠以“学士”者,都是俗家弟子,当时不但在敦煌地区,在中国各地,普遍都有这种在佛寺中修学的现象④。日本的寺子屋就是此类的寺学机构,寺子屋发源于室町时代后期,寺子屋信奉古代中国“读书百遍其义自见”的教育理念,开展素读教育。

四、结 语

在古代日本通过解读中国典籍了解学习先进文化的过程中,素读法和训读法扮演了互补性的重要角色,前者只进行音读练习,后者则重在文法转换和意义理解。比较而言,看似训读这种别致的翻译方法更占主体地位,使不具有汉文基础的普通日本古人能够以日语固有的语音直接读出汉字,但这种不关心汉文发音的阅读方法毕竟无法让日本人真正学会中国语,因此受到许多学者的质疑,如日本近世儒学家荻生徂徕就曾直言“汉籍‘素读’乃‘应神天皇十六年始传经籍’以来‘国家之典刑’,亦为大学校‘复古维新’之际‘成就人才’之所需,若予废止,则无异于‘焚书坑儒’,陷人于‘蒙昧无识’之地”[26],他认为要学汉学,必须先学汉语,提倡恢复并积极实践“汉文直读法”。

综上,经由古朝鲜三国及遣唐日本留学僧的文化中介,古日本在飞鸟时代(7世纪)产生了作为一种“音读”经典的文本“素读”法。7世纪中叶到8世纪后期,素读是古代日本人学习汉文的主要方法。从素读的诸多特性与佛教教学方法比对发现,素读法起源于佛经吟诵调,素读文本包含半字、声曲折一类音调符号,推测素读的概念起源于梵呗的唱经方式——素唱。从素读法要求读者背诵一点看,素读这类方法的源头当是口传文化传统。近世江户时代(17世纪)受新儒学的影响,素读得到复兴,并流传至今。素读法能够帮助学习者更为完整准确地把握汉文原义,以便承继汉文化精神。

注释:

① 来自与小助川贞次(Teiji Kosukegawa)先生的邮件交流。

② 本条文献未能查到中田巌(1949)原作,转引自Yukino Semizu,“Invisible Translation:Reading Chinese Texts in Ancient Japan”,TranslatingOthers, vol.2.no.1,2006,p283.

③ 本图片为http://www.glossing.org网站首页图片,浏览日期:2012年10月9日。该网站是文本注释符号的专题网站。

④ 转引自:严耕望《唐人习业山林寺院之风尚》,《严耕望史学论文集》,上海:上海古籍出版社,2009:164。