北魏平城中的坊

劉 瑩

提要: 北魏早期,大量徙民遷往平城,其中一部分徙民以“客”的身份進入北魏政權。爲安置這些“客”,平城修建了大規模的客館。客與客館的出現,與北魏平城的發展密切相關。一直以來,北魏平城中的坊都被認爲與中古時期的坊制有密切關係,但通過考察客、客館與坊的關係,可知平城的坊並非坊制,此時坊特指圍牆或圍牆所包圍的建築與區域,平城實施的依然爲漢魏以來的里制,而非坊制。平城中的坊實際具有豐富的樣態,爲安置徙民而大規模修建的客館,即是坊的一部分。

關鍵詞:平城 坊 客 客館

自内藤湖南提出“唐宋變革論”後,關於唐宋之際延續與轉變的探討,涉及交通、經濟、制度、文化等多個方面,坊市制的崩潰亦是重要議題之一。*内藤湖南《概括的唐宋時代觀》,載《日本學者研究中國史論著選譯》(1),北京,中華書局,1992年,頁10—18;宫崎市定《東洋的近世》,載《日本學者研究中國史論著選譯》(1),頁153—241。作爲中國中世向近世轉變的標誌之一,坊制的崩潰給城市生活與經濟的發展帶來了巨大影響。而另一方面,作爲中古時期規劃性都城的表現之一,整齊劃一的坊爲隋唐時期的城市帶來了不同於其他時代的城市景觀,其起源、發展及其功能,一直受到學者的關注。*關於坊制的研究,重要的有宫崎市定《漢代の里制と唐代の坊制》,載《宫崎市定全集》(7),東京,岩波書店,1992年,頁87—115;曾我部靜雄《都市里坊制の成立過程について》,《史學雜誌》五十八卷六號,1949年,頁1—18;朱玲玲《坊的起源與演變》,《中國古都研究》,杭州,浙江人民出版社,1987年,頁91—106;劉淑芬《中古都城坊制初探》,《中研院歷史語言研究所集刊》第六十一册第二分,1990年,頁293—315;陳識仁《北朝隋唐時期都城“里”、“坊”稱謂的演變》,《臺中師範學院教育課教育研究》(7),2002年,頁105—128;齊東方《魏晉隋唐城市里坊制度——考古學的印證》,《唐研究》(9),北京大學出版社,2003年,頁53—84;成一農《里坊制及相關問題研究》,《中國史研究》2015年第3期,頁111—128,等等。此外還有從聚落發展等方向進行研究者,不一一羅列。在對中古時期的城市制度進行研究時,也不可避免地涉及里制與坊制的問題。*關於北魏平城和洛陽的研究,涉及都城建制及坊制的重要研究有宿白《盛樂、平城一帶的拓跋鮮卑——鮮卑遺迹輯錄之二》,《文物》1977年第11期,頁38— 46;宿白《北魏洛陽城和北邙陵墓——鮮卑遺迹輯錄之三》,《文物》1978年第7期,頁42—52;黃惠賢《北魏平城故都初探》,載《魏晉南北朝隋唐史研究與資料》,武漢,湖北人民出版社,2010年,頁435— 454;朴漢濟著,朱亮譯《北魏洛陽社會與胡漢體制》,《中原文物》1998年第4期,頁94—107;張金龍《北魏洛陽里坊制度探微》,《歷史研究》1999年第6期,頁51—67;塩沢裕仁《鮮卑の都城“平城”—その都市空間の様相—》,《法政史學》第六十八號,2007年9期,頁1—27,等等。此外,東魏、北齊鄴城研究及隋唐長安城研究中也多涉及坊制,在此不一一列舉。一般認爲,北魏平城、洛陽城市中的坊,爲隋唐坊制淵源所在,奠定了中古城市的基本形態。然而,由於史料所限,我們對於北魏時期坊的出現、用途,及其與城市發展之關係依然不是十分了解。特别是平城,其作爲北魏國都的歷史接近一個世紀,而今人對其的了解遠不如洛陽城。“坊”作爲平城景觀之一部分,對其在平城的出現與發展所做的考察,將爲我們打開觀察北魏平城的一個窗口。

一 平城之坊在南北朝史料中的出現與缺失

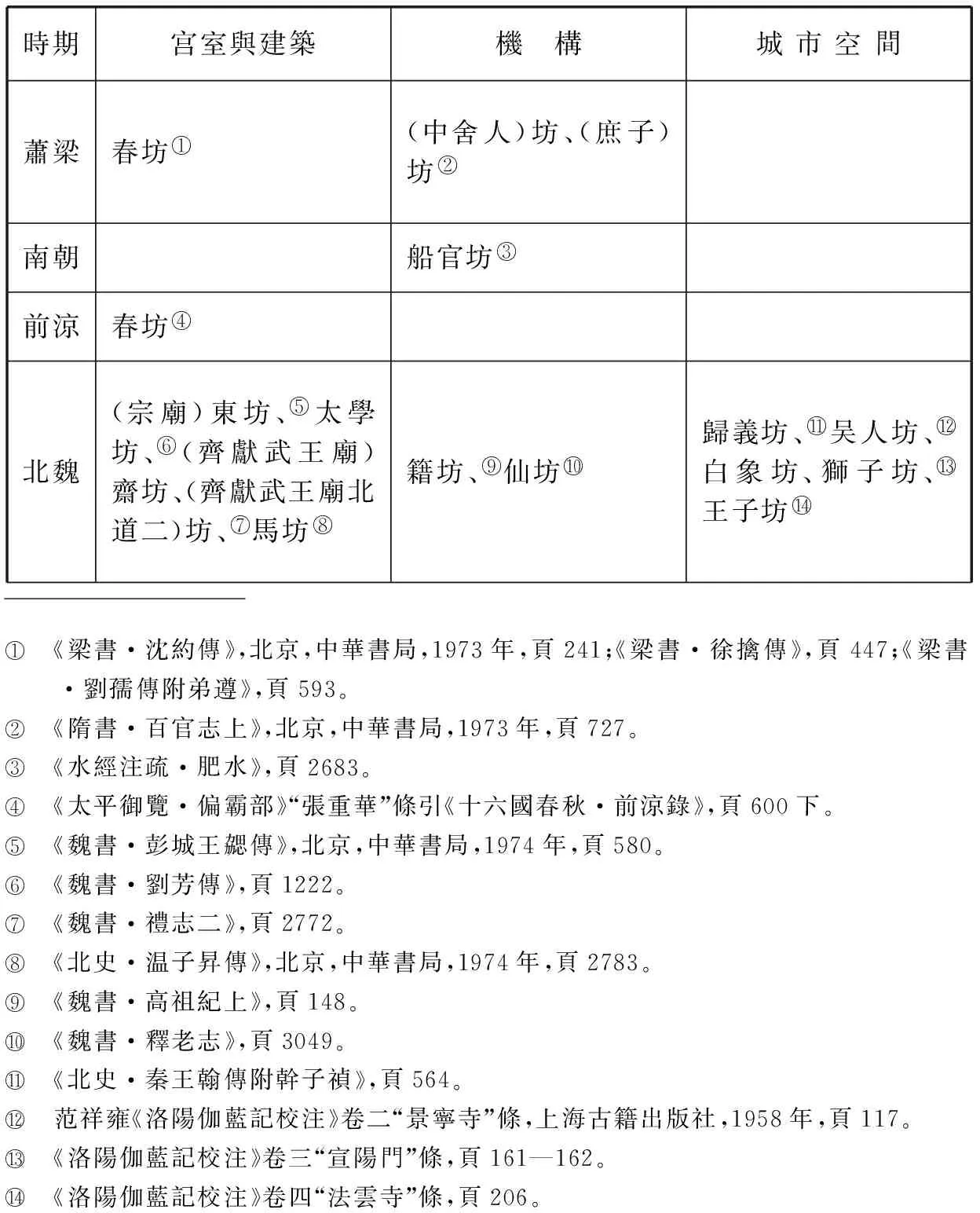

坊之本義爲“防”。*《説文解字》釋“防”曰:“隄也。从方聲。”又曰:“防或从土。”見《説文解字·阜部》,北京,中華書局,1963年,頁305下。從土即作“埅”,亦即“坊”。現存《説文解字》不見“坊”字,但梁代顧野王《玉篇》解“防”字時,曾引《説文》曰:“《説文》: 防,淂也,或爲坊字,在土部也”,則《説文》可能確有“坊”字,只是今人不見而已。見《原本玉篇殘卷·阜部》(黎本玉篇),北京,中華書局,1985年,頁495。《禮記》有《坊記》一篇,即爲“坊人之失”。*鄭玄注,孔穎達疏《禮記正義·坊記》,十三經注疏本,北京,中華書局影印,2009年,頁3511下。這也是傳世史料中所見最早關於“坊”字的用例。表示空間、建築的“坊”大約出現在東漢時期。東漢以後,以“坊”表示建築、空間、機構的用例逐漸增多(表一)。

表一 漢魏南北朝所見坊*官船坊不能判定時代,特另起一欄,歸爲南朝。

(續表)

(續表)

(續表)

根據上表不難看出,東漢至南北朝,坊的應用有一個從宫室、官府向城市居住空間擴散、變化的過程。結合“坊”之原意,漢魏時期的坊指圍牆及圍牆包圍的特定區域。漢魏以至南北朝時期,表示空間與建築的“某某坊”,皆不出此兩種解釋。如,曹魏洛陽銅駝街銅駝“駝高九尺,脊出太尉坊者”,*《水經注疏·穀水》,頁1412。即是太尉府之圍牆。又如,曹魏明帝時,令學笛律者“别居一坊,歌詠講習,依此律調”。*《晉書·律曆志上》,頁480。西晉賈后廢愍懷太子,幽之於“許昌宫之别坊”,*《晉書·愍懷太子傳》,頁1460。後更幽於“小坊”中。*《晉書·愍懷太子傳》,頁1462。此三例均指宫殿中用圍牆包圍的特定區域。這些被稱爲“坊”的建築,都爲圍牆所圍築,且具有防禦、監察的功能。*參宫崎市定《漢代の里制と唐代の坊制》,《宫崎市定全集》(7),頁87—115。曾我部靜雄《都市里坊制の成立過程について》,《史學雜誌》五十八卷六號,1949年,頁1—18。而稱爲“坊”的機構,則常常處於行政系統的底層,*何晏《景福殿賦》描述曹魏許昌宫中“屯坊列署,三十有二”(《文選·景福殿賦》,頁178上)。又,南齊初年,蕭子良上表也稱“三坊寡役,呼訂萬計”(《南齊書·竟陵文宣王子良傳》,頁693)。東魏天平二年(535),大旱,“勒城門、殿門及省、府、寺、署、坊門澆人,不簡王公,無限日,得雨乃止”(《魏書·孝靜帝紀》,頁299)。則坊爲行政系統中的底層機構,常與署連稱,關係密切。參見朱雷《唐“籍坊”考》,載《朱雷敦煌吐魯番文書論叢》,上海古籍出版社,2012年,頁155—166。稱爲“坊”的機構可能在魏晉南北朝時期大量存在,但由於史料所限,如今所知甚少。所指或爲監禁、勞役之所,如籍坊、甲坊等,或爲禮儀、行政機要之處,如蠶坊、東宫各坊。則稱爲坊的機構本身可能也有禁止、隔離之意。

就史料所反映的情況來看,北魏時期,“坊”的應用突破宫室與機構的限制,出現在城市生活中,其最初生發地即在平城。

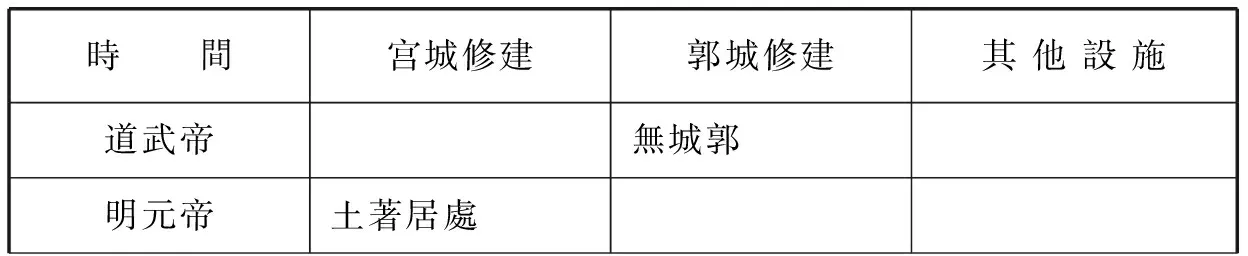

據《南齊書·魏虜傳》記載,從道武帝到孝文帝,北魏平城經歷了一個逐漸發展完善的過程。若將史料記述的内容暫放一邊,僅從史料敍述的形式來看,《南齊書》關於北魏平城修建過程的記載雖然簡略,記述的内容也不一定準確,但敍述的時間線索卻比較明確(表二)。

表二 《南齊書》中所見的北魏平城修建過程*表中内容均見《南齊書》卷五七《魏虜傳》,不另出注。

(續表)

根據《南齊書》的記載,北魏平城的建設經歷了① 無城郭;② 修築居所;③ 修建宫城、郭邑;④ 完善設施與雕飾幾個過程。南齊建康與北魏平城距離遥遠,考慮到古代有限的信息傳播手段,關於北魏京城的消息,或來自流傳至江南的北人記載,或根據出使北魏的使者見聞,而不論何者,所能傳達的都是平城發展過程中某一時期的情況。換句話説,《南齊書》中的記載應該是綜合了平城修建過程中不同時期的信息,積累、加工而成。而北魏平城坊的出現,則集中在太武帝時期。這一記載與《魏書》記載不甚相合。《魏書·太宗紀》載:“(泰常七年九月)辛亥,築平城外郭,周回三十二里。”*《魏書·太宗紀》,頁62。據此,有學者認爲平城築坊的時間在泰常七年(422)。*劉淑芬《中古都城坊制初探》,頁296。那麽北朝史料中是否有平城坊的信息呢?

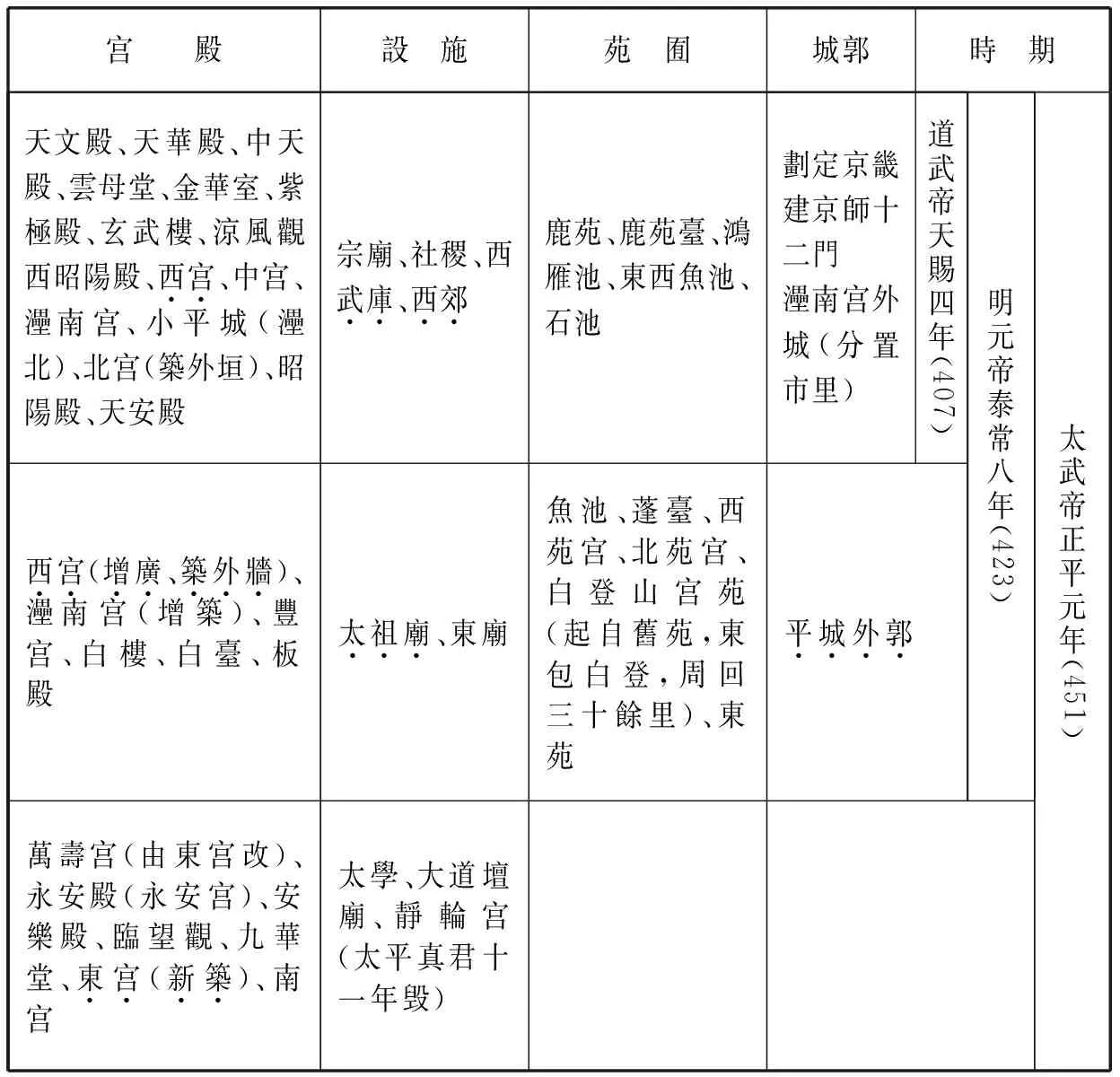

關於北魏平城都市景觀的發展,前田正名綜合《魏書》、《水經注》的記載進行了比較詳細的論述。*前田正名著,李憑等譯《平城都市景觀的發展》,載《平城歷史地理學研究》,北京,書目文獻出版社,1994年,頁95—115。雖然史書記載並不一定完全,但通過史料的整理,亦能對早期平城的狀況有一定的了解。以下即以前田正名的研究爲基礎,略作補充,以對道武帝至太武帝時期的平城景觀做一概觀(表三)。

表三 北魏道武帝至太武帝時期的平城景觀*表中内容以前田正名《平城都市景觀的發展》一文爲基礎,整合了《魏書》帝紀及《水經注》關於平城修建的記載,同時增加了《魏書》傳記中所見到的宫殿名稱,不一一出注。

從表中不難看出,北魏前三帝時期,平城進行了大規模的集中建設。宫城、苑囿、各項設施逐漸完善,郭城修建,平城北部、東部、南部得到了開發,農業、商業有所發展。*關於這一時期的平城景觀,參見前田正名前引文,及李憑《京畿概況》,載《北魏平城時代》(修訂本),上海古籍出版社,2011年,頁264—366。但是除了明元帝時修築平城外郭的記載外,關於平城坊的修建卻没有留下任何記載。那麽,平城之坊究竟是在何種情況下修建的?在《南齊書》中大範圍存在的坊,爲何在《魏書》中失載了呢?

對比南北朝史料中關於平城的記載,《南齊書》主要記載了西宫、東宫及其附屬設施、郭城(坊)、祭祀設施。這樣的記載,或許是由於信息來源的限制,或許是經過了有意無意的“取捨”,不論何者,都在一定程度上反映了南朝在觀察北朝時的關心所在。在記載了北魏平城“瓦屋”、“土門”、“養豬羊、牧牛馬”的宫城景觀後,《南齊書》卷五七特别描述了郭城的情況:

佛狸破梁州、黃龍,徙其居民,大築郭邑。……其郭城繞宫城南,悉築爲坊,坊開巷。坊大者容四五百家,小者六七十家。每南(閉)坊搜檢,以備姦巧。*《南齊書·魏虜傳》,頁984—985。

作爲描述平城坊制形態的唯一史料,這一段記載被看作是北魏平城出現坊制的明證。*劉淑芬認爲北魏平城是“最早出現大規模城坊規劃的城市”,見氏著《中古都城坊制初探》,頁294;朴漢濟《北魏洛陽社會與胡漢體制》亦將“坊制看作是從平城開始的”,見朴漢濟著,朱亮譯《北魏洛陽社會與胡漢體制》,《中原文物》1998年第4期,頁97。宫崎市定雖認爲坊制正式確立於隋代,但北朝已處於坊制的普遍化時期,坊已成爲里的民間稱呼。參宫崎市定《漢代の里制と唐代の坊制》,《宫崎市定全集》(7),頁87—115。根據其中的記載及學者的研究,可以了解到以下幾點信息: (1) 宫城在北,郭城在南;*參見黃惠賢《北魏平城故都初探》,載《魏晉南北朝隋唐史研究與資料》,頁435— 454;李憑《京畿概況》,載《北魏平城時代》(修訂本),頁264—366。(2) 郭城皆劃分爲大小不等的坊;(3) 坊具有封閉的結構,兼有監察、治安及管理居民的作用。*宫崎市定《漢代の里制と唐代の坊制》,《宫崎市定全集》(7),頁87—115;劉淑芬《中古都城坊制初探》,頁293—315;李憑《京畿概況》,載《北魏平城時代》(修订本),頁264—366。據上引《南齊書》的記載,北魏“大築郭邑”,是在“佛狸破梁州、黃龍,徙其居民”之後。所謂“破梁州、黃龍”,當指北魏延和三年(434)氐人楊難當克漢中及太延二年(436)滅北燕馮氏二事。*漢中爲南朝宋、齊梁州治所,延和三年楊難當克漢中,曾“送雍州流民七千家於長安”,而在討滅北燕的過程中,亦有數次徙民的舉措,其中有一次是“徙營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄菟六郡民三萬家於幽州”。見《魏書·世祖紀上》,頁81—87。其時間記載比《魏書》所載泰常七年築城郭晚了十多年。雖然楊難當克漢中與滅北燕之後的徙民並非全部發往平城,但《南齊書》的記載卻在某種程度上暗示了平城坊的修建與徙民的關係。而這一關係,也是當前學術界關於坊制起源的比較主流和普遍被接受的看法。

關於這一觀點,劉淑芬曾進行了比較全面的討論。認爲作爲北魏洛陽及隋、唐坊制的起源,平城城坊的出現,“可能來自遊牧民族的構思”,與北魏初期徙民管理問題密切相關。“徙民的結果是使得都城裏的居民,從種族到身份都很複雜,而成爲計劃城坊制創始的原因”,“北魏平城規劃大規模的城坊,其目的是爲了便利控制和管理”。*劉淑芬《中古都城坊制初探》,頁303,306。宫崎市定雖然未對平城坊制與徙民的關係進行深入的討論,但亦認爲北魏坊制的實施是出於對多個民族進行“分割統治”的需要。見宫崎市定《漢代の里制と唐代の坊制》,《宫崎市定全集》(7),頁100。久保田和男追述坊制淵源時亦有類似説法,見久保田和男著,郭萬平譯《治安制度與城市空間構造》,載《宋代開封研究》,上海古籍出版社,2010年,頁126。另,前引朴漢濟《北魏洛陽社會與胡漢體制》一文也涉及坊的出現與城市居民管理的關係。由於北魏平城史料缺乏,劉文論證坊制與徙民之關係主要利用北魏洛陽城坊的記載。關於北魏早期的狀況,僅舉出韓顯宗論道武帝事以證在新平城修築城坊時,“就以不同身份、職業分别城坊内的住民”爲證。*劉淑芬《中古都城坊制初探》,頁304—305。然而,如前所論,魏晉南北朝時期的坊,本就指稱圍牆,及具有監察、隔離作用的、用圍牆包圍的特定區域。其出現究竟是遊牧民族的發明,還是漢魏以來的自然發展?其在北魏平城出現的背景及意義又如何?這些問題都需重新思考。*齊東方早已指出,北魏時期的“里”與“坊”並不完全相同,見齊東方《魏晉隋唐城市里坊制度——考古學的印證》,《唐研究》第九卷,頁53—84。成一農關於里坊制的研究表明,“即使在北魏至唐代存在所謂的‘坊市制’,那麽更準確的稱呼應當是‘里市制’,因爲在這一時期無論是在行政管理還是在人們的日常生活中,里的作用和影響要遠遠大於坊”,見成一農《里坊制及相關問題研究》,《中國史研究》2015年第3期,頁111—128。筆者贊同這一觀點。北魏時期出現的坊,只是一種城市規劃手段,並没有發展成爲可稱爲“坊制”的制度,實際施行的依然是漢魏以來的里制,而坊的涵義亦未超出漢魏以來的意義。因此坊的出現是否是一種基於遊牧民族思想而産生的都城規劃制度,實有反思的必要。

儘管史料有限,但在前賢研究的基礎上,進一步分析北魏早期徙民與坊的關係,探究平城郭坊中居民的生活狀態,對於了解北魏平城十分必要。

二 北魏平城的徙民與客

自道武帝定都平城,桑乾河流域的居民結構發生了巨大的變化。從四世紀末開始,隨着一系列征伐與徙民,以拓跋部落爲居民主體的桑乾河流域逐漸發展成爲彙集高車、匈奴、華夏、柔然等諸族羣的人口密集區域。*前田正名《居民結構》,載《平城歷史地理學研究》,頁23—94。在這篇論文中,前田先生推測平城及京畿地區的人口大概在一百萬人左右。而李憑則推測京畿地區人口不低於一百五十萬,見《京畿概況》,載《北魏平城時代》(修訂本),頁270—284。不論如何,北魏早期的平城已經與漢魏以來的平城呈現出了完全不同的人口面貌。位於桑乾河支流如渾水畔的平城,居民結構也發生了巨大的變化。以下,首先簡述北魏前期平城徙民的過程。

道武帝登國八年(393),道武帝親討薛干部太悉佛,徙其民於平城。*《魏書·太祖紀》記道武帝破薛干部後,“徙其民而還”(頁25),未言徙民的地點。姚薇元先生認爲“徙其民還代京”,前田正名先生亦認爲徙民的地點爲平城。見姚薇元《内入諸姓》“薛氏”條,載《北朝胡姓考》(修訂本),北京,中華書局,2007年,頁221—223。前田正名《居民結構》,載《平城歷史地理學研究》,頁63。

皇始元年(396),道武帝遣將軍王建討斬慕容寶廣寧太守屠各劉亢泥,徙其部落於平城。*《魏書·太祖紀》,頁27;《資治通鑑·晉紀三十》“孝武帝太元二十一年六月”條,北京,中華書局,1956年,頁3428。

天興元年(398)正月,“徙山東六州民吏及徒何、高麗雜夷三十六萬,百工伎巧十萬餘口,以充京師”。同年十二月,“徙六州二十二郡守宰、豪傑、吏民二千家於代都”。*《魏書·太祖紀》,頁32,34。據校勘記,正月徙民的“三十六萬”當作“三十六署”,則此次徙民實爲十萬餘人。見本卷校勘記(九),頁46—47。

天興二年(399),道武帝分命諸將大襲高車,“破高車雜種三十餘部,獲七萬餘口”,又“督三萬騎别從西北絶漠千餘里,破其遺迸七部,獲二萬餘口”,驅之平城,起鹿苑。*《魏書·太祖紀》,頁34。

天興五年(402),常山王元遵於安定襲破薛干部木易于,徙破多蘭部民於京師。*《魏書·太祖紀》,頁39;《北史·高車傳附破多蘭》,頁3277。

道武帝時,又有柔然閭大肥與弟“率宗族歸國”,“並爲上賓,入八議”,*《魏書·閭大肥傳》,頁728。居於平城,其後即以代郡爲郡望。*姚薇元《東胡諸姓》“閭氏”條,載《北朝胡姓考》(修訂本),頁286。此後,亦有柔然主族裔降居平城。*《東胡諸姓》“閭氏”條,載《北朝胡姓考》(修訂本),頁283—284。

明元帝永興五年(413),詔遣使者“巡求儁逸”,“令詣京師,當隨才敍用”。*《魏書·太宗紀》,頁52。

泰常三年(418),又“徙冀、定、幽三州徒何於京師”。*《魏書·太宗紀》,頁58。

延和二年(433)起,北魏對北燕進行了數次征討。至太延二年(436)馮文通奔高麗,中間有過數次徙民的舉措。其中應有部分北燕民被徙至平城。*《居民結構》,載《平城歷史地理學研究》,頁73—74。

太延五年(439),滅北涼盧水胡沮渠氏,徙三萬餘家於京師。*《魏書·世祖紀上》,頁90;《魏書·沮渠蒙遜傳附子牧犍》,頁2208。

太平真君七年(446),北魏於杏城平息盧水胡蓋吴的叛亂,隨後遷徙長安工巧二千家於平城。*《魏書·世祖紀下》,頁100。

太平真君八年(447),又徙定州丁零三千家於京師。*《魏書·世祖紀下》,頁102。

太平真君九年(448),徙西河離石民五千餘家於京師。*同上書。

太平真君十一年(450),太武帝南伐,並於次年“以降民五萬餘家分置近畿”。*《魏書·世祖紀下》,頁105。

獻文帝皇興三年(469),徙青齊民於京師,置平齊郡於陰館。*《魏書·顯祖紀》,頁129;《魏書·崔道固》,頁630;《魏書·劉休賓傳》,頁966;《魏書·慕容白曜》,頁1119。關於平齊郡的位置,見《居民結構》,載《平城歷史地理學研究》,頁78—81。

孝文帝太和五年(481),北魏擊敗蕭道成軍,“俘獲三萬餘口送京師”。*《魏書·高祖紀上》,頁150。

由上,北魏遷洛前,遷徙至平城的徙民包含高車、鮮卑、華夏的多個族羣,其中大部分是戰敗或被征服的部族及民衆。據估計,經過數次徙民,到太武帝時期,平城京畿人口大約有一百萬。若徙居平城的民衆全部居住在平城,京城徙民的人數將不少於六七十萬。那麽,平城坊内的徙民身份如何?北魏又是如何安置這些生活在京師的徙民呢?

被征服政權的統治階級以及投降、内附的首領常常被安置在平城内。神元年,赫連昌被擒:

世祖使侍中古弼迎昌至京師,舍之西宫門内,給以乘輿之副,又詔昌尚始平公主,假常忠將軍、會稽公,封爲秦王。*《魏書·鐵弗劉虎傳附赫連昌》,頁2059。

赫連昌被送至平城後,安置在平城西宫内。此安置赫連昌之“舍”具體何指呢?時間稍晚一些,還能看到平城中其他降附之人的記載。

獻文帝時,崔道固、劉休賓降魏,北魏設立平齊郡安置青齊士民。在此之前,崔道固與劉休賓等“有名望者”先被慕容白曜送至平城:

休賓知道固降,乃出請命。白曜送休賓及宿有名望者十餘人,俱入代都爲客。*《魏書·劉休賓傳》,頁966。

初,道固之在客邸,與薛安都畢衆敬鄰館,時以朝集(《北史》作“公集”)相見,本既同由武達,頗結僚舊。時安都志已衰朽,於道固情乃疏略,而衆敬每盡殷勤。*《魏書·崔玄伯傳附崔道固》,頁630;《北史·崔亮傳附叔祖道固》,頁1639—1640。

平齊郡設立後,以崔道固爲太守,劉休賓爲懷寧縣令,但二人進入北魏,是要“入代都爲客”,在平城的居所則爲客邸,亦即館。*按《説文解字》,館即“客舍也”。見《説文解字·食部》,頁108上。與崔道固的館相鄰而建的,是早一年到達平城的薛安都、畢衆敬的館邸。《魏書》卷六一載薛安都與畢衆敬入魏:

皇興二年,(薛安都)與畢衆敬朝於京師,大見禮重,子姪羣從並處上客,皆封侯,至於門生無不收敍焉。又爲起第宅,館宇崇麗,資給甚厚。*《魏書·薛安都傳》,頁1354。

同卷又載:

(皇興)二年,(畢衆敬)與薛安都朝於京師,因留之,賜甲第一區。*《魏書·畢衆敬傳》,頁1360。

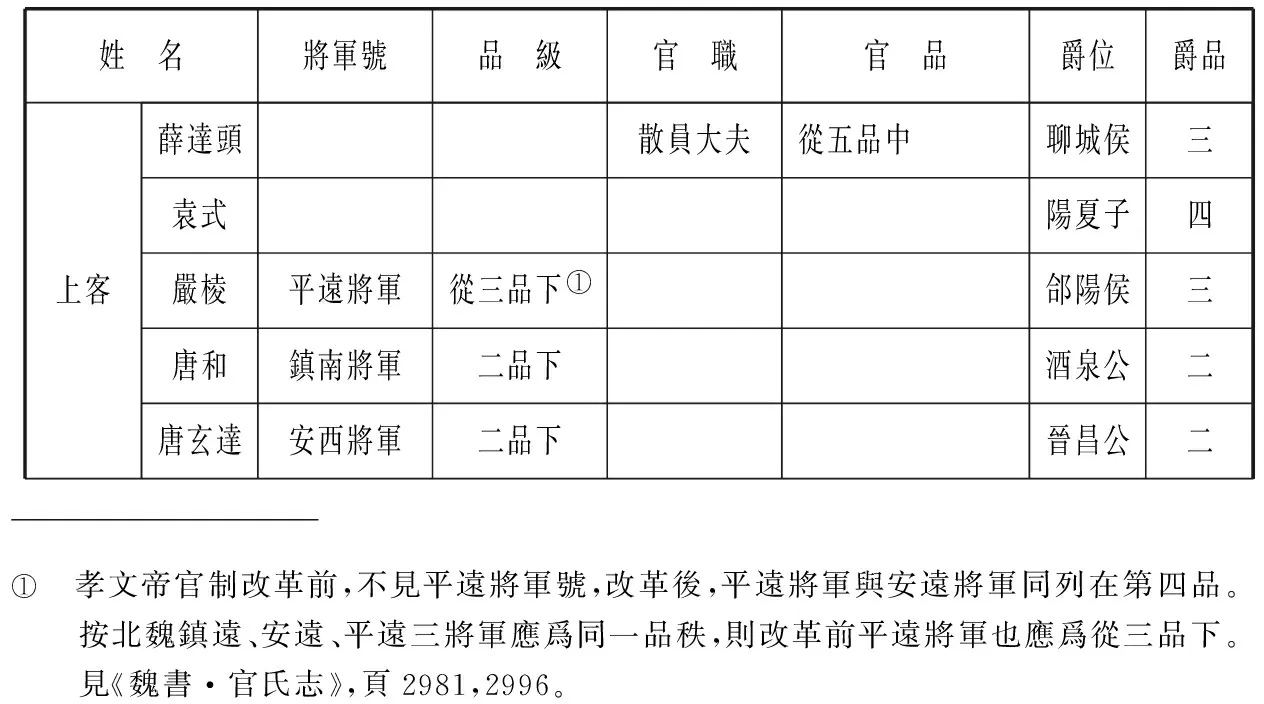

薛、畢二人皆封爲上客,受到較高的禮遇,北魏朝廷爲薛安都修建宅第,“館宇崇麗”,畢衆敬也得賜甲第。從道武帝至獻文帝,降民的上層階級很可能被授予了“客”的身份。搜檢史籍,稱客者可見以下數人:

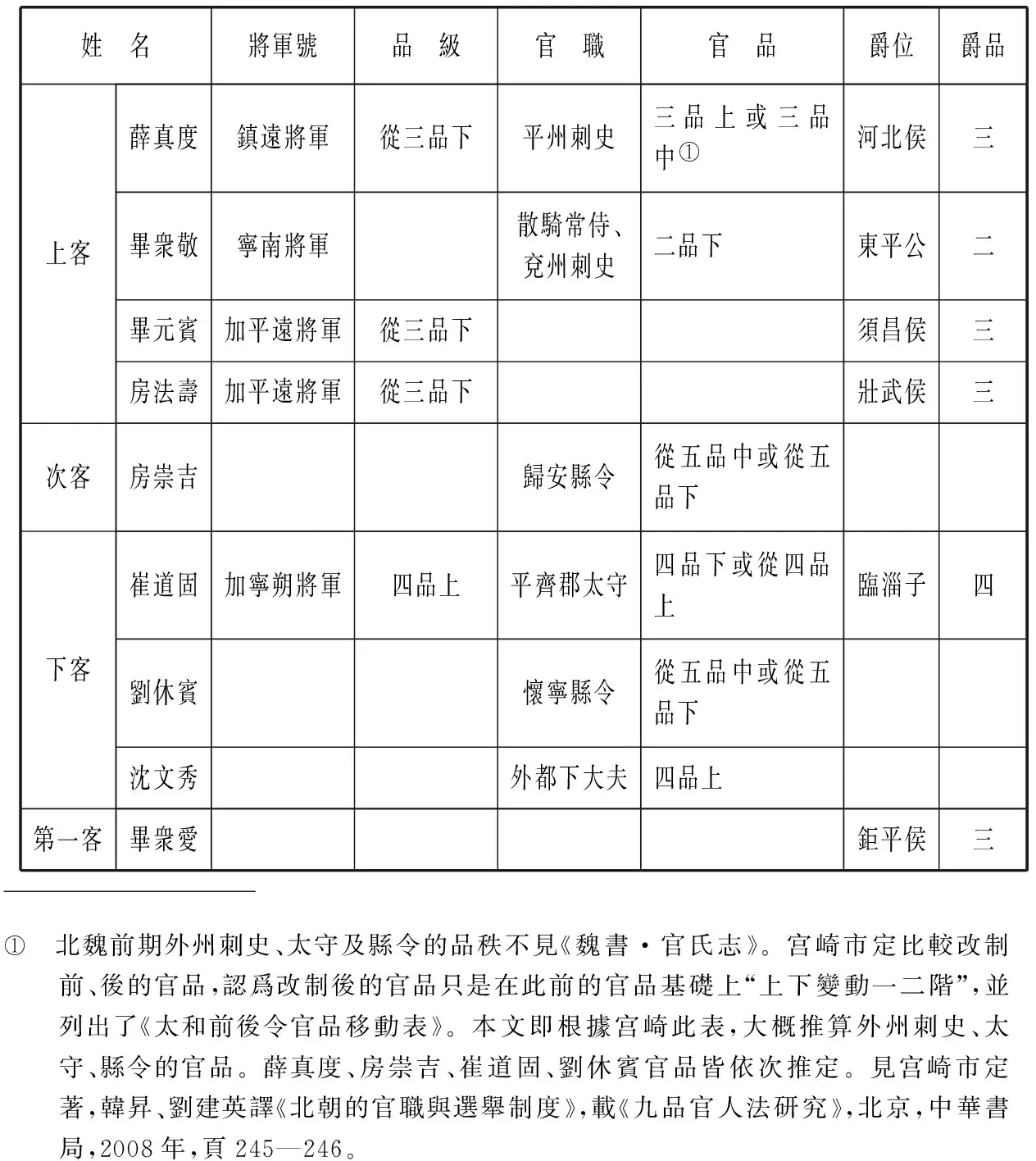

表四 北魏平城的客

由上表,歸國之客被區分爲上客、次客、下客,又有第一客之稱。稱爲上客的薛達頭爲薛野之父,很可能即是薛干部帥太悉佛。*《内入諸姓》“薛氏”條,載《北朝胡姓考》(修訂本),頁221—223。入魏後,“賜爵聊城侯,散員大夫,待以上客之禮”。*《魏書·薛野傳》,頁995。楊珍爲楊播曾祖,“太祖時歸國,卒於上谷太守”。*《魏書·楊播傳》,頁1279。楊椿乞老歸田,臨行誡子孫曰:“我家入魏之始,即爲上客。”*《魏書·楊播傳附弟椿》,頁1289。刁寶惠爲刁雍從弟,刁雍泰常二年(417)“與司馬休之等歸國”,*《魏書·刁雍傳》,頁865。寶惠“俱入國”,“太祖以爲上客”。*《魏書·刁雍傳》,頁873。袁式亦同時入朝,“爲上客,賜爵陽夏子”。*《魏書·袁式傳》,頁880。嚴棱爲劉宋降將,明元帝時,“率文武五百人詣(奚)斤降,驛送棱朝太宗於冀州”,“拜平遠將軍,賜爵郃陽侯,假荆州刺史。隨駕南討,還爲上客”。*《魏書·嚴棱傳》,頁959。段承根爲姑臧人,父段暉出仕乞伏氏,又歸吐谷渾,暮璝内附,“暉與承根歸國”,“以爲上客”。*《魏書·段承根傳》,頁1158。唐和,爲西涼遺臣,李暠爲沮渠氏滅後,唐和與兄唐契“招集民衆二千餘家,臣於蠕蠕”,太武帝時奉表歸誠。正平元年(451),詣闕,“世祖優寵之,待以上客”。文成帝時“拜鎮南將軍、酒泉公”。*《魏書·唐和傳》,頁963,964。唐玄達“與叔父(唐)和歸闕,俱爲上客”,“拜安西將軍、晉昌公”。*《魏書·唐和傳附兄子玄達》,頁963。薛安都入國,其“子姪羣從並處上客,皆封侯”。*《魏書·薛安都傳》,頁1354。從祖弟真度太和初,“賜爵河北侯,加安遠將軍,爲鎮遠將軍、平州刺史,假陽平公”。*《魏書·薛安都傳附從祖弟真度》,頁1355—1356。畢衆敬及子元賓“俱爲上客”,*《魏書·畢衆敬傳附子元賓》,頁1361。畢衆敬於皇興初“就拜散騎常侍、寧南將軍、兗州刺史、賜爵東平公”,*《魏書·畢衆敬傳》,頁1360。畢元賓“賜爵須昌侯,加平遠將軍”。*《魏書·畢衆敬傳附子元賓》,頁1361。房法壽與崔道固、劉休賓同時歸降,“以功賜爵壯武侯,加平遠將軍”。*《魏書·房法壽傳》,頁970。

爲次客者目前只見房崇吉一人。房崇吉爲房法壽從弟,歸降後,以崇吉爲平齊郡歸安縣令。“停京師半歲,乃南奔”。*《魏書·房法壽傳附從弟崇吉》,頁975。由於在魏時間短暫,是否獲封其他官爵則不得而知。

下客崔道固爲平齊郡太守,賜爵臨淄子,加寧朔將軍。*《魏書·崔玄伯傳附道固》,頁630。劉休賓則爲平齊郡懷寧縣令。*《魏書·劉休賓傳》,頁966。沈文秀因嬰城自守,“待爲下客”,獻文帝“重其節義,稍亦加禮之,拜爲外都下大夫”。*《魏書·沈文秀傳》,頁1367。

此外,北魏還有第一客之稱。宇文活撥爲宇文福祖父,族屬匈奴,“世爲擁部大人”,仕後燕,入國爲第一客,官爵不詳。*《魏書·宇文福傳》,頁1000。薛道異爲薛安都第二子,“亦以勳爲第一客”。*《魏書·薛安都傳附子道異》,頁1355。畢衆愛爲衆敬弟,“隨兄歸國。以勳爲第一客,賜爵鉅平侯”。*《魏書·畢衆敬傳附弟衆愛》,頁1364。

以上所見諸客,皆爲徙民首領或地位較高的上層階級。除在北魏官爵不明者外,其他人均在成爲客的前後,即被授予官爵。那麽其官爵除授是否有一定慣例呢?宣武帝景明中,淳于誕自漢中歸誠,“後以客例,起家除羽林監”。*《魏書·淳于誕傳》,頁1593。蕭梁李苗歸闕,亦“以客例,除員外散騎侍郎,加襄威將軍”。*《魏書·李苗傳》,頁1594。所謂“客例”,應即關於客的除授規定或習慣。那麽,北魏早期,是否亦有相關的“客例”呢?

表五 北魏前期的客及其官爵品秩

(續表)

觀察上表,上客中,除了袁式賜爵爲陽夏子,品級較低外,其他人均爲公或侯。由薛安都“子姪羣從並處上客,皆封侯”來看,上客封公、侯應是較爲普遍的做法。第一客或許等同於上客,亦可得到公、侯的封爵。次客房崇吉不記爵位,具體情況無從知曉。下客三人中,僅崔道固一人留有記載,得封子爵,是否即爲下客封爵的慣例,亦難確定。孝文帝改制之前,爵位在北朝政治中具有重要的作用。*川本芳昭通過對北魏前期爵制的考察,認爲北魏前期存在爵品與將軍號的官品一致的現象。不僅如此,將軍號以外的其他職官也存在與爵品相等的情況。爵品與就官的官品及資格之間存在密切的聯繫。參見川本芳昭《封爵制度》,載《魏晉南北朝の民族問題》,東京,汲古書院,1998年,頁263—268。胡鴻通過對“天賜品制”的研究,認爲北魏前期是爵本位的社會,爵重於官,四等爵制壓在文、武及散官之上,任官的目標即爲取得正爵。四品以上爵品相當於官品,而五品以下,官品低於爵品。參見胡鴻《北魏初期的爵本位社會及其歷史書寫——以〈魏書·官氏志〉爲中心》,《歷史研究》2012年第4期,頁36—51。岡部毅史對北魏前期的爵與品進行研究,認爲爵位、官品、將軍號,以及内朝官、地方官等構成了北魏前期表示身份的多元基準。參見岡部毅史《北魏前期の位階秩序について爵と品の分析を中心に》,《東洋学報》第九十四卷一號,2012年,頁27—57。若依照北魏前期王、公、侯、子的四等爵制,幾乎所有的客都分别獲賜二、三、四品的公、侯、子的爵位。這意味着新進入北魏政權的降民有可能獲得與爵位相等的將軍號與官品,以朝臣的身份進入北魏政治體系。*關於南人進入北魏政權的途徑,川本芳昭《北魏における身分制について》一文提供了良奴制的視角,對本文亦有啓發。參見川本芳昭《北魏における身分制について》,載《魏晉南北朝の民族問題》,頁343—366。當然獲得“客”的身份並不一定能夠獲得官爵。稍晚於崔道固歸降的崔僧祐,便“在客數載,賜爵層城侯”。*《魏書·崔道固傳附兄子僧祐》,頁631。而有部分徙民或許終身爲客,始終未能得授官爵。

僅依上表,還不能確定客的等級與爵品、官品之間的聯繫。關於“客例”的具體内容,目前也難以説清。*根據安介生的研究,北魏在懷撫“客”時,存在等級化待遇的特徵,“客例”或“客禮”應該存在“對等酬賞”的原則,即“賞賜與其原有官爵及影響相應的官爵與待遇,應是北魏制定‘客禮’時所貫徹的最基本、也是最核心的原則之一”。關於“客例”與“客禮”是否完全對等,還可再探討,但“對等酬賞”的説法很有啓發。參見安介生《略論北魏時期的“上客”、“第一客”與招懷政策》,《中國邊疆史地研究》第17卷第1期,2007年,頁18—26。而于磊則提出歸降北魏的異國王室往往得到高官高爵的待遇,參見于磊《論北魏對異國歸降王室的安撫措施》,吉林大學碩士學位論文,2015年,頁25—66。但由於材料和研究範圍所限,兩人的研究都只關注進入北魏政權的上層降人,對史籍中出現的“次客”、“下客”及稍次等的降人没有進行討論。關於“客例”的詳細内容,還有待以後的更多發現和研究。但毫無疑問,“客”的身份以及“客例”的存在,對於了解各族羣融入北魏政權,以及北魏複雜的社會發展進程具有重要意義。

三 北魏平城的客與館

從以上所見客的身份以及“客例”來看,授予徙民首領及上層階級以某種客的身份,可能是一種慣例。如此,前見居住於西宫舍中的秦王赫連昌,被封爲昌黎王的後燕慕容懿、河西王北涼沮渠牧犍、張掖王沮渠萬年、朔方王柔然郁久閭乞列歸、敦煌公西涼李寶等,可能都被授予了客的身份。而在古代禮典中,賓客本就是王朝實施統治的重要對象。《周禮》以諸侯孤卿和蕃國君臣爲國之賓客,賓客之禮即是公侯伯子男及蕃國朝見國君之禮儀,*根據《周禮》,賓客有大賓、大客和小賓、小客之分,鄭玄注云:“大賓,要服以内諸侯。大客,謂其孤卿”,“要服,蠻服也。……公侯伯子男封焉。”“蕃國之君無執玉瑞者,是以謂其君爲小賓,臣爲小客。”賓禮即是接送、招待賓客的一整套禮儀。見鄭玄注,賈公彥疏《周禮注疏·大行人》,十三經注疏本,頁1923上,1928上,1928下。用以“親邦國”。*《周禮》曰:“以賓禮親邦國”,見《周禮注疏·大宗伯》,頁1638下。另外,三恪二王後也被看作賓客,其雖被待以客禮,卻“不臣也”。*杜佑《通典》卷七四《賓禮一·總敍》“三恪二王後”條,北京,中華書局,1988年,頁2025—2026。又《周禮·内宰》鄭注云:“謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者”,見《周禮注疏·内宰》,頁1474下。北魏初期的被征服者自然不是“不臣”的三恪二王後。降附之民雖是在進入平城之後才被授予官爵,但獲封官爵,即意味着成爲北魏的朝臣,其在京城受到的禮遇,也與臣下朝宗覲遇時的禮儀相當。

根據《周禮》的記載,賓客朝覲時的禮儀包括郊勞、致館、將幣、郊送等。其中的致館即賜舍,*《儀禮·覲禮》有“天子賜舍”,鄭玄注云:“以其新至,道路勞苦,未受其禮,且使即安也。賜舍猶致館也,所使者司空與小行人爲承擯。”見《儀禮注疏·覲禮》,十三經注疏本,頁2354下。是覲見儀式的重要一環。北魏早期,不論是否曾按《周禮》實行賓禮,以降附者爲客,並爲其修建館第也是安撫降民的措施之一。這一做法,在十六國時期已有蹤迹。

西晉邵續兵敗爲石虎所擒,送於襄國。石勒以邵續忠臣,“命張賓延之於館,厚撫之,尋以爲從事中郎”。*《晉書·邵續傳》,頁1705。又,前秦時,張天賜降於苻堅,東徙長安,苻堅“先爲天賜築第於長安,至則居之”,*《資治通鑑·晉紀二十六》“孝武帝太元元年九月”條,頁3276。“以爲尚書,拜歸義侯”。*《晉書·張軌傳附張天賜》,頁3252。苻堅將南伐東晉,下書曰:“朕將登會稽,復禹績。伐國存君,義同三王。期克捷之日,以司馬昌明爲尚書左僕射,謝安爲吏部尚書,桓沖爲侍郎。勢還不遠,可並爲起第。”*《太平御覽·偏霸部》“苻堅”條引《十六國春秋·前秦錄》,頁590下。北燕時,“蝚蠕斛律爲其弟大但所逐,盡室奔跋,乃館之於遼東郡,待之以客禮”。*《晉書·馮跋載記》,頁3132。以上諸人中,除蝚蠕斛律明確記載被待以客禮外,其他人未見被稱作“客”的記載。但這些人或被安置於“館”中,或被授以官爵,這些措施與北魏早期對待客的方式均有不同程度的類似。

而北魏除了授予爵位、官職外,也根據客的級别給予不同的經濟待遇。其中,安排居所是重要的内容。楊珍在入國之初封爲上客,“給田宅,賜奴婢、馬牛羊,遂成富室”。*《魏書·楊播傳附弟椿》,頁1289。房法壽爲上客,亦“給以田宅、奴婢”。*《魏書·房法壽傳》,頁970。薛安都、畢衆敬並有賜宅。下客沈文秀則僅“給以粗衣蔬食”。*《魏書·沈文秀傳》,頁1367。北魏後期,洛陽城中亦有爲降附之民設置的館。《洛陽伽藍記》載:

永橋以南,圜丘以北,伊、洛之間,夾御道有四夷館。道東有四館。一名金陵,二名燕然,三名扶桑,四名崦嵫。道西有四館(里): 一曰歸正,二曰歸德,三曰慕化,四曰慕義。吴人投國者處金陵館,三年已後,賜宅歸正里。……北夷來附者處燕然館,三年已後,賜宅歸德里。……東夷來附者處扶桑館,賜宅慕化里。西夷來附者處崦嵫館,賜宅慕義里。自葱嶺已西,至於大秦,百國千城,莫不歡附,商胡販客,日奔塞下,所謂盡天地之區已。樂中國土風,因而宅者,不可勝數。是以附化之民,萬有餘家。門巷修整,閶闔填列,青槐蔭陌,綠樹垂庭,天下難得之貨,咸悉在焉。*《洛陽伽藍記校注》卷三“宣陽門”條,頁160—161。

北魏後期,關於降附之民的處置規定已趨於成熟,洛陽城南修建了專門安置降附士民的館和里。降附之人先在館中居住三年,之後即在相應的里中賜宅,這似乎意味着徙民從“客”到“民”的身份的轉變。*蔡宗憲《南北朝的客館及其地理位置》,《中國歷史地理論叢》2009年第1期,頁73—86。這一規定在何時成爲定制已難以追溯。在現有史料中,也看不到平城時期徙民先居住客館,一定年限以後再另賜住宅的直接記錄。前見崔道固、薛安都、畢衆敬相鄰的客館,又見爲薛安都修建的第宅與賜予畢衆敬的甲第,但前者與後者是否有所區别,並不能判定。當然,北魏前期也不乏賜宅的記載。

昌黎徒河人盧魯元於明元帝時給侍東宫,爲太武帝所親愛,“世祖臨幸其第,不出旬日。欲其居近,易於往來,乃賜甲第於宫門南”。*《魏書·盧魯元傳》,頁801。同爲徒河人的屈垣亦“與襄城公盧魯元俱賜甲第,世祖數臨幸,賞賜隆厚”。*《魏書·屈遵傳附孫垣》,頁777。孝文帝時期有官宦張祐,文明太后“嘉其忠誠,爲造甲宅”。*《魏書·張祐傳》,頁2020。盧、屈二人爲後燕徙民,張祐爲安定人,世祖時因罪入京。這些外來的徙民在賞賜甲第之前,究竟是居於客館中,還是另賜有宅邸,情況不明。

不論何者,平城與洛陽客館修建的背景是有顯著差别的。太和十七年(493),孝文帝南伐,有遷都之意,“詔徵司空穆亮與尚書李沖、將作大匠董爵經始洛京”。*《魏書·高祖紀下》,頁173。經過長期的營建,到宣武帝景明二年(501),“發畿内夫五萬人築京師三百二十三坊,四旬而罷”。*《魏書·世宗紀》,頁194。至此,洛陽宫城及郭城的營建基本完成。此後到東魏遷都鄴城之前,洛陽没有大規模的營建工事。可見,洛陽是一座經過仔細規劃佈局的城市,位於城南的客館應是整體規劃中的一部分。

而北魏平城的修建與此稍有不同。天興元年(398)正月,車駕幸鄴,道武帝尚有定都鄴城的計劃。而同年七月,即遷都平城,“始營宫室,建宗廟,立社稷”。*《魏書·太祖紀》,頁33。此後,平城雖然一直在發展,但由於平城營建缺乏整體的規劃,北魏宫城的修建一直在變動中(表三)。隨着一批又一批的徙民進入平城,平城郭城亦在不斷地發展和修建中。從道武帝登國八年到太武帝太平真君十一年的57年中,明確見於史籍的徙民至少有18次,平均3.16年即有一次。若考慮到其中還有數次不見於史籍的降附,徙民活動還將更加頻繁。相比於進入洛陽的“萬餘家”歸附者,進入平城的徙民前後多達幾十萬。即使平城時期即有居住客館三年再另賜宅第的規定,平城客館的規模也必定不小。隨着徙民的不斷進入,也可能出現修建和擴建客館的情況。

另一方面,北魏洛陽時期雖有由“客”到“民”身份的轉變,但平城徙民客的身份似乎並不隨着授予官爵、成爲北魏朝臣而消失。2001年,山西大同南七里村發現了楊衆度墓銘,銘文如下:

大代太和八年歲在甲子十一月庚午朔仇池/投化客楊衆度代建威將軍靈關子建興太守/春秋六十七卒追贈冠軍將軍秦州刺史清/水靖侯葬於平城南十里略陽清水楊君之銘*《山西大同七里村北魏墓羣發掘簡報》刊錄了此段銘文,誤讀了“度”、“關”、“侯”三字,殷憲在《楊衆度磚銘研究》一文中已糾正。見大同市考古研究所《山西大同七里村北魏墓羣發掘簡報》,《文物》2006年第10期,頁44;殷憲《楊衆度磚銘研究》,《中國書法》2007年第6期,頁81—84。

略陽清水楊氏爲氐人大姓。楊衆度投附的具體時間難以確定,*關於楊衆度歸附的時間,張志忠認爲應在太平真君三年(442)五月之前。見張志忠《大同七里村北魏楊衆慶墓磚銘析》,《文物》2006年第10期,頁82—85。入魏後被封爲建威將軍、靈關子。其於太和八年(484)去世時,依然保留着“投化客”的身份。不僅如此,平城的徙民基本保留了原有的鄉里郡望,而非如遷洛後“悉爲河南洛陽人”那樣,成爲代郡人。*《魏書·高祖紀下》,頁178。今大同市出土的北魏墓銘中即有“昌黎郡孫恪”、*殷憲《北魏平城早期墓銘析》,載《北朝研究》第1輯,北京燕山出版社,2008年,頁163—192。“略陽清水楊君”,“長安人京兆郡長安縣民叱干渴侯”、*大同市考古研究所《山西大同迎賓大道北魏墓羣》,《文物》2006年第10期,頁50—71。“敦煌郡宋紹祖”等,*山西省考古研究所、大同市考古研究所《大同市北魏宋紹祖墓發掘簡報》,《文物》2001年第7期,頁19—39。均保留了遷徙平城之前的郡望。這些外鄉人,不論是從自身的心理情感來講,還是對於平城的拓跋部民來説,均是寄居平城的“客”。*唐長孺先生曾解釋“客”説:“客本來是外來人,相對於宗族而言,非宗族成員是客;相對於鄉里而言,外鄉人是客。”北魏早期的徙民即是居住在平城的外鄉人。見唐長孺《魏晉南北朝時期的客和部曲》,載《魏晉南北朝史論拾遺》,北京,中華書局,2011年,頁1。即使居住客館後另於里中賞賜宅第,也是客居之舍。

而北魏時期館的使用,可能並不限於降附之民。胡叟曾於高允館中譏諷中書侍郎李璨衣飾華麗。而高閭拜訪胡叟,則稱其家“館宇卑陋,園疇褊局”。*《魏書·胡叟傳》,頁1151—1152。則高允、胡叟的宅第均可稱作館。又,孝文帝馮后廢爲庶人後,仍受宦官王遇敬奉,廢后常“至其館,遇夫婦迎送謁伏,侍立執臣妾之禮”。*《魏書·王遇傳》,頁2024。則王遇夫婦所居亦爲館。再如,世宗時,安定王元休第三子願平悖惡無行,“乃免官,禁之别館。館名愁思堂”。後雖出,但舊行不改,又“還於别館,依前禁錮”。*《魏書·安定王休傳附子願平》,頁519。元詳爲高肇所譖:

夜即收禁南臺。……單車防守,還華林之館。母妻相與哭,入所居,小奴弱婢數人隨從。官防甚嚴,終夜擊柝,列坐圍守,外内不通。世宗爲此不幸園十餘日。徙詳就太府寺,圍禁彌切。詔曰:“……可免爲庶人,别營坊館,如法禁衛,限以終身。邦家不造,言尋感慨。”遂别營館於洛陽縣東北隅,二旬而成,將徙詳居之。會其家奴數人,陰結黨輩,欲以劫出詳,密抄名字,潛托侍婢通於詳。詳始得執省,而門防主司遥見,突入,就詳手中攬得,呈奏。*《魏書·北海王詳傳》,頁562。

關於元詳坊館,《北史》記曰:“别營坊館於洛陽縣東北隅,如法禁衛,限以終身,名曰思善堂,將徙詳居之。”*《北史·北海王詳傳》,頁711。“坊館”即是帶有圍牆的館。本就具有防、禁之意的“坊”,因爲館周“官防”、“圍守”、“門防主司”的設置更顯禁絶之森嚴。

由於用館稱呼居所、宅第的普及,北魏出現了“館客”。崔浩與李順不睦,其構害李順,“基萌已成,夜夢秉火爇順寢室”,“寤而惡之,以告館客馮景仁”。*《魏書·崔浩傳》,頁826。作爲私屬的客在魏晉南北朝並不少見,其身份低微,幾同僮隸。*唐長孺《魏晉南北朝時期的客和部曲》,載《魏晉南北朝史論拾遺》,頁1—24。但館客之稱在北魏之前幾無所見,不過,以有學之士爲賓客、延請至館的記載仍有迹可尋。《初學記》引《西京雜記》曰:“河間王德,築日華宫,置客館二十區,以待學士。”*《初學記》卷一〇《帝戚部·王第五》,北京,中華書局,1962年,頁241。可見,招賢納士之館亦爲客館。館客的社會地位並不卑微,除馮景仁外,李彪、崔亮亦曾爲館客:

(陸叡)娶東徐州刺史博陵崔鑒女……叡婚自東徐還,經於鄴,見李彪,甚敬悦之,仍與俱趨京師,以爲館客,資給衣馬僮使,待之甚厚。*《魏書·陸俟傳附孫叡》,頁911。

平原王叡年將弱冠,雅有志業,娶東徐州刺史博陵崔鑒女,路由冀相,聞(李)彪名而詣之,修詩友之禮,稱之於郡,遂舉孝廉,至京師館而受業焉。*《魏書·李彪傳》,頁1381。

(崔亮)内徙桑乾,爲平齊民。……(李)沖召亮與語,因謂亮曰:“比見卿先人《相命論》,使人胸中無復怵迫之念。今遂亡本,卿能記之不?”亮即爲誦之,涕淚交零,聲韻不異。沖甚奇之,迎爲館客。*《魏書·崔亮傳》,頁1476。

此外,宣武帝時,彭城王元勰爲太師,還曾將鹿悆“召爲館客”。*《魏書·鹿悆傳》,頁1761。由此可知,馮景仁、崔亮分别爲崔浩、李沖館中之客。李彪雖與陸叡“修師友之禮”,但實際有主客之恩。李彪先由陸叡“稱之於郡”,得舉孝廉,入京後孤立無援,又由陸叡提供衣食車馬,再經“高閭稱之於朝貴”,*《魏書·李彪傳》,頁1381。李沖“每言之於高祖”,*《魏書·李沖傳》,頁1188。才得以進仕朝堂。崔亮則直接由李沖推薦爲中書博士,從而脱離“庸書自業”的貧賤生活。*《魏書·崔亮傳》,頁1476。此後,史料中還能見到館客的稱呼。王春、信都芳、徐遵等因善卜筮爲高歡館客,李稚廉、辛術等則號爲高澄館客。可見,館客的稱呼一直沿用至北魏後期及東魏。除了朝廷察舉、徵辟等方法外,成爲官貴的館客,很可能是地位低下的徙民及政治核心圈之外的士民進入北魏政權的途徑之一。

以上,對於徙民與客、館之間的關係進行了論述。依前所見,平城郭城的發展是在徙民不斷湧入、客館不斷修建的刺激之下逐漸完成的。隨着平城徙民的不斷增加,客成爲平城人口的重要組成部分,大規模存在的客館亦是平城郭城的主要景觀之一。而《南齊書》言平城“郭城繞宫城南,悉築爲坊”。那麽,館與坊之間究竟是何關係呢?

四 北魏平城的坊、館與城市景觀

提起館,首先想到的即是用以接待朝覲賓客、使者的客館。漢魏都城均設有客館。西漢長安槀街有蠻夷邸,*《漢書·陳湯傳》,北京,中華書局,1962年,頁3015。曹魏鄴城則有以建安邸爲首的客館。左思《魏都賦》曾贊云:

營客館以周坊,飾賓侣之所集。瑋豐樓之閈閎,起建安而首立。葺牆冪室,房廡雜襲。剞劂罔掇,匠斲積習。廣成之傳無以疇,槀街之邸不能及。*《文選·魏都賦》,頁102下。

李善注曰:“鄴城南有都亭,城東亦有都道,北有大邸,起樓門,臨道,建安中所立也。古者重客館,故舉年號也。”*同上書。鄴城客館位於城東大道北,臨街而建。以建安邸爲代表的客館建築羣,除了宏大的規模、雄偉的建築外,圍繞其外的“周坊”亦引人注目。“古者重客館”,具有“周坊”的豪華客館,成爲曹魏鄴城重要的景觀。兩晉、十六國及南北朝時期,各個政權均有客館,北魏平城亦爲各國來使設置了客館。*《南齊書·東南夷傳》載:“虜置諸國使邸,齊使第一,高麗次之。”頁1009。根據蔡宗憲的研究,接待使者的客館具有安置降人的功能,北魏洛陽的四夷館不應是單獨的一座建築,而是一片功能有區分、“擁有數百間房舍的館區”。*蔡宗憲《南北朝的客館及其地理位置》,《中國歷史地理論叢》2009年第1期,頁73—86。如此説成立,則降民居住的館也應如使者之館,有“周坊”圍繞。根據徙民數量的不同,平城逐漸形成了大小不同的“館區”。由於徙民衆多,平城客館的規模應遠在洛陽四夷館之上。

而北魏時期,除了安置降人的客館之外,居所、宅第可稱爲“館”,又有招納“館客”之“館”。這些“館”是否亦如使者之館築有“周坊”,難以確定。但稱“坊”之“館”,實有其例。

北魏太和二十一年(497),孝文帝下詔曰:

敕司州洛陽之民,年七十已上無子孫,六十以上無期親,貧不自存者,給以衣食;及不滿六十而有廢痼之疾,無大功之親,窮困無以自療者,皆於别坊遣醫救護,給醫師四人,豫請藥物以療之。*《魏書·高祖紀下》,頁182。

永平三年(510)十月,宣武帝也曾下詔:

敕太常於閑敞之處,别立一館,使京畿内外疾病之徒,咸令居處。嚴敕醫署,分師療治,考其能否,而行賞罰。*《魏書·世宗紀》,頁210。

兩封詔書的時間雖相差13年,但詔書内容基本相同。唯孝文帝稱坊者,宣武帝稱爲館。又前見元詳、元願平的坊館,一名思善堂,一名愁思堂。表一中曾列兩晉坊名,其中西晉洛陽宫中有顯昌坊、休徵坊、綏福坊、延祿坊,史料中也有顯昌館、*《太平御覽》卷一九四 “館驛”條引《晉宫閣名》,頁937上。休徵堂、綏福堂、延祿堂的記載。*《藝文類聚》卷六三“堂”條引《晉宫閣名》,頁1136。這些同名建築,或稱坊、館,又或稱堂,所指實一。同稱坊者,則因其爲帶有圍牆的特定區域和建築。明白以上諸問題後,我們再回過頭來分析關於平城之坊的描述。

首先,關於平城坊出現的時間,《南齊書》記曰“佛狸破梁州、黃龍,徙其居民,大築郭邑”。一般認爲,《南齊書》的記載有誤,應以明元帝泰常七年築外郭爲準。《南齊書》關於平城的某些記載確實不夠準確,*例如,《南齊書》記白登山在平城西南,而實在平城東北。見《南齊書·魏虜傳》,頁985。但將平城坊的修築時間記在北燕亡後,可能因爲這一時期是平城郭城發展的一個重要階段。

太延二年北燕滅亡後,北魏在北方的征伐基本結束,大部分徙民在此前的一段時期内遷往平城。此後最大一次往京城的徙民,爲太延五年徙北涼三萬餘家於京師。在此以後進入京師者多爲三五千家。太平真君十一年(450),五萬家南俘被安置在近畿,獻文帝時,來自青齊的徙民則另設平齊郡。可見太武帝時,隨着大量坊館的修建,平城人口已基本達到飽和狀態。由此,《南齊書》記載的時間可能是平城郭坊基本修建完畢的時間,而《魏書》只記載了外郭修建的時間,没有記錄外郭城發展的過程。

其次,如前所言,平城並不是一個經過完整規劃後一次建造完成的城市。隨着徙民的進入,平城外郭經過了較長時間的發展。由於每次徙入的人口數量不同,根據徙民人數修建的坊館,便形成了“大者容四五百家,小者六七十家”的不同規模。這與北魏洛陽“各週一千二百步”、*《北史·廣陽王建傳附子嘉》,頁616。規劃整齊的坊有所不同。北魏時期,平城在歷史上第一次成爲王朝的都城。相比長安、洛陽,甚至是鄴城,平城並不具備任何作爲都城的歷史基礎。而在北魏前一百年的歷史中,平城卻由一座邊境軍鎮發展爲北方最重要的政治、經濟中心,徙民進入帶來人口的非自然增長,可謂是刺激這一發展的關鍵因素之一。而爲安置徙民而大量出現的館,也成爲平城主要的一種景觀。

再次,北魏平城“坊”的出現,恐非出自遊牧民族的構思,更非坊制的實施。此時的“坊”延續了漢魏以來的含義,特指有圍牆圍繞的特定區域及建築,平城實際實施的仍然是里制。

從天興元年道武帝移都平城開始,平城在歷史上第一次作爲一個朝代的都城開始了大規模的營建。對於長期過着遊牧生活的拓跋統治者來説,都城建設的最好模本便是中原城市。拓跋珪最初建設平城宫城的設想即是“模鄴、洛、長安之制”,*《魏書·莫含傳附孫題》,頁604。而對於郭城的修建與管理,最直接便利的方法也是承襲漢代以來的里制。天賜三年(406),道武帝修築灅南宫,“規立外城,方二十里,分置市里,經塗洞達”,*《魏書·太祖紀》,頁42— 43。即是此例。北魏平城雖無明確的記載,但可以推測,平城打算修建的,也應是里。這一點,還可參考北魏洛陽外郭的營建。宣武帝景明二年(501),洛陽修建三百二十三坊,每坊周長爲一千二百步,即方三百步。而洛陽城中,“廟社宫室府曹以外,方三百步爲一里”。從規模上看,坊即里,二者大小相同。*參宿白《北魏洛陽城和北邙陵墓——鮮卑遺迹輯錄之三》,《文物》1978年第7期,頁42—52。又,洛陽“里開四門;門置里正二人,吏四人,門士八人”。*《洛陽伽藍記校注》卷五,頁349。里正爲流外四品,後進至勳品,而官品中没有坊正。從里正的設置來看,洛陽的坊實際也是里。而洛陽出土的北魏墓誌中,幾乎不見坊名,只見里名,也從另一方面證明了這一問題。

從建國之初,北魏計劃修建的便是里而非坊。里有里牆,也是坊。在南朝人看來,這些圍牆包圍的特定區域與建築均可稱爲坊,而忽略了“坊”字背後或爲客館,或爲閭里的區别。而在北魏人看來,這些“坊”又自有本名。這也解釋了爲何平城的坊出現在《南齊書》中,而北朝史料中卻失載的疑問。

除了南朝史料造成的模糊化以外,隋唐長安坊制的强烈印象也影響了我們對平城的認識。至少從以上對“坊”的考察來看,平城的景觀應該是更豐富、更具有層次的。

平城的徙民中有上客、次客、下客之分,毫無疑問,相應的客館也應有等級差異。由於客館與閭里的區分,平城郭城内也有不同的功能區域。除了客與民以外,平城中還有大量的手工業者與軍戶。太平真君七年(446)曾“徙長安城工巧二千家於京師”。*《魏書·世祖紀下》,頁100。關於北魏平城宫室模仿中原都城的論述,參見劉淑芬《中古都城坊制初探》,頁296。這些手工業者“附著於所屬的作場”,並受到嚴格的管制。*唐長孺《魏、晉至唐官府作場及官府工程的工匠》,載《魏晉南北朝史論叢續編》,北京,中華書局,2011年,頁34—106。又,北魏早期“置九豆和官,宫城三里内民戶籍不屬諸軍戍者,悉屬之”。*《南齊書·魏虜傳》,頁985。“宫城三里”的界限將平城的民戶分爲了兩大類,而三里之内又分戶籍屬諸軍戍者與戶籍不屬諸軍戍者。這兩種居民以何種組織形式居住在平城中,與北朝後期見到都城之軍坊有無關係?此外,近年來,平城墓葬中的壁畫和陪葬器物中發現了來自草原的氊帳,這也引發了關於平城景觀中遊牧因素的討論。*塩沢裕仁《鮮卑の都城“平城”—その都市空間の様相—》,《法政史學》第六十八號,2007年9期,頁1—27。總之,關於北魏平城景觀與城市發展的進程,仍有探討的空間。

五 結 論

以上研究,對平城中的徙民、客館以及坊之間的關係進行了考察。如前所論,北魏平城所見的“坊”延續了漢魏以來的涵義,指圍牆及圍牆包圍的特定建築及區域。北魏定都平城後,模擬洛陽與鄴城,開始了都城營建,不僅如此,漢魏以來的里制,也被實施於平城中。由於事起突然,北魏平城修建之初並未進行全面的規劃。在宫城幾經變動的同時,郭城也隨着徙民的進入逐漸擴展、完善。

進入平城的徙民,被封爲不同等級的“客”。外來的“客”成爲北魏的朝臣,享受北魏的封爵與官位。他們或許在爲客數載後,成爲北魏的民,居於市里;也可能終身爲客,居處異鄉,難返故里。隨着徙民數量的增加,平城大規模地出現了安置客的客館。這些被圍牆所圍築的客館與里,構成坊的一部分,成爲了北魏平城一道特殊的風景。

然而,北魏平城坊的實態可能更爲複雜,北魏平城的景觀也遠不止於此,本文所揭示的實是其中一小部分。北魏平城的城市景觀既有中原城市的因素,又有胡族習俗的影響,二者交相作用,給予了平城特殊的面貌。而就城市管理制度來看,也依然留有不少疑問。例如,平城中胡漢居民管理方式是否相同?其社會結構是否在城市景觀中有所反映?從漢魏以來的里制向隋唐時期的坊制的轉變,又經歷了怎樣的過程?北朝都城的發展在其中扮演着怎樣的角色?諸種問題,皆有待進一步的研究與探討。

——记大同市劳动模范、大同市平城投资集团有限公司董事长、总经理王开龙