基于原型理论的中泰基本层次词汇对比研究*

杨煜婷 谢爱华

(1.成都大学 外国语学院, 四川 成都 610106; 2.四川省营山中学校, 四川 南充 637700)

原型理论作为本研究的理论基础,是认知语言学领域的重要理论之一,为世界各地研究者认知世界提供了新的视角。国外对原型理论的研究始于20世纪50年代,维特根斯坦提出家族相似性的原理,随后Berlin & Kay(1969)、Labov(1973)、Brown(1973)通过对颜色词、感情范畴词汇的研究将其发展成为“原型范畴理论”。Rosch(1978)将颜色范畴扩大到其他范畴,通过一系列实验对原型理论做出了系统研究。Lakoff(1987)进一步发展了原型理论,提出了理想化的认知模型。国内学者对原型理论的研究始于20世纪90年代初,研究主要包括:介绍和评述(杨忠,张绍杰,1998:2,吴世雄,纪玉华,2004:2,邹智勇,2000:3,梁彩琳,石文博,2010:44-46,等)、原型理论在语言分析中的应用(梁晓波,李勇忠,2006:67-73)、语义的历时演变和多义词语义范畴的原型理论分析(赵艳芳,周红,2000:12)、对原型理论的质疑和反证(俞建梁,黄和斌2008:2)。从文献可以看出,国内很少有对原型理论做出跨语言、跨文化的对比研究,因此本论文从原型理论视角探究汉语和泰语基本层次词汇的差异具有一定的创新性。

一、研究设计与实施

(一)研究问题

本研究将解决两个问题。一是从原型理论的视角探究汉语和泰语中基本层次词汇范畴的不同及其原因,二是探析调查结果对词汇教学以及跨文化交际的启示。

(二)调查方法

本次调研采用问卷调查法和个人访谈法。在问卷中,受试者需完成三个任务。任务一,受试者需要分别写出动物、水果和厨房用具三个范畴的特征。选取这三个范畴作为分析对象的原因在于这三个范畴跟人们的日常生活紧密相连,均包含了常见类别的具体名词(由词频定义的)。任务二,受试者在五分钟内尽可能多地列出每个范畴中的基本层次范畴词汇。Roach研究得出每个范畴中原型成员相比非原型更容易被唤醒,出现的频率更高。本文将采纳该观点,认为最先被受试者列出且出现频率高的成员就会被认为是该范畴的原型。这个任务是测试不同语言背景的受试者对基本层次范畴词汇是否有不同的认知。任务三,受试者需要在十分钟内列出每个基本层次范畴的下义层次词汇,并将这些下义词按原型到非原型进行排序。该任务测试受试者通过何种标准来认知下义层次范畴,按颜色、尺寸大小、类型抑或是其他。这三个任务都必须在规定的时间内完成,确保受试者在问卷上写下的都是他们的最初想法。

(三)调查对象

本研究选取50名成都大学大三学生以及50名泰国梅州大学大三学生作为调查对象。选取大三学生作为调研对象的原因是他们认知水平相对较高,这些受试者均在本国长大,受外在文化影响较小。

二、调查结果分析

本次调研分别为中国和泰国大学生受试者发放50份问卷。为确保问卷的有效性,实验者将全程控制受试者完成任务的时间,并在问卷初始阐明实验目的以及具体要求。同时为避免语言障碍影响问卷的效度,中国学生用汉语完成整个任务,泰国学生的问卷用泰语完成。

(一)动物范畴的基本层次词汇

由上文可知,针对每个范畴,受试者将完成三个任务。关于动物范畴的特征,中国学生列出的结果如下:会呼吸96%;能繁殖87%;需要食物71%;人类的朋友52%;凶猛46%。泰国学生列出的结果:能呼吸89%;有毛67%;可爱61%;有皮37%;吃肉20%。这些差异反映出范畴边界的模糊性。

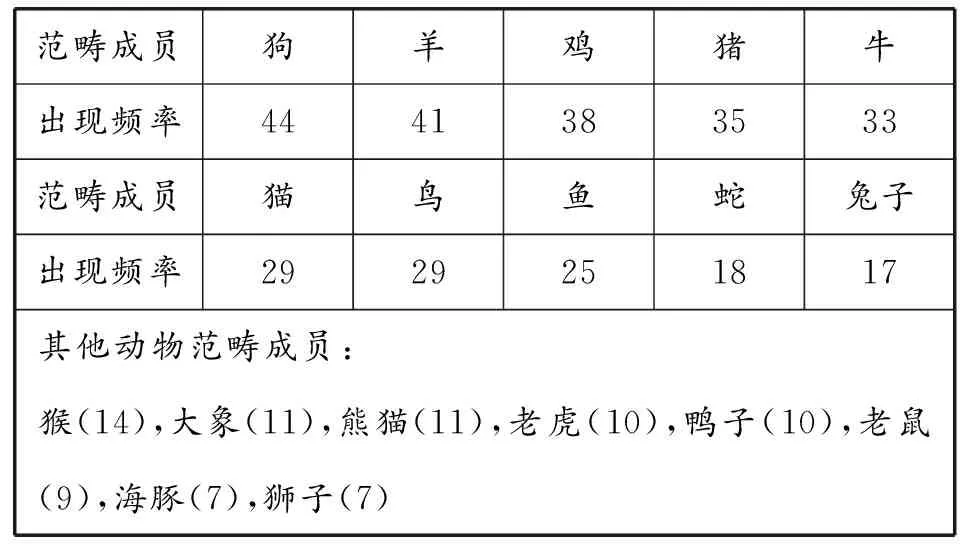

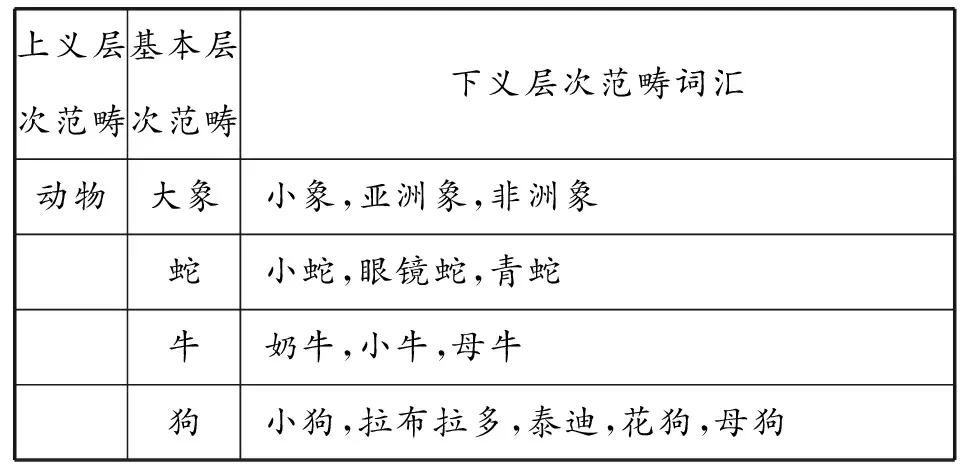

表1 中国受试者列出的动物范畴基本层次词汇

由表1可知,狗、羊、鸡在问卷中出现的频率最高,受试者列出的其他七种动物范畴词汇按出现频率高低依次为猪、牛、猫、鸟、鱼、蛇和兔。此外,将狗列在第一的学生人数最多,高达67%。因此,在动物范畴里狗比其他动物更为典型,为原型成员。中国受试者列出的其他动物范畴成员包括大象、袋鼠、乌龟、狼、企鹅、蜜蜂、孔雀、鹅、蛇、驴等。这些动物与人类生活紧密相关,对于在都市生活的人来说十分常见。

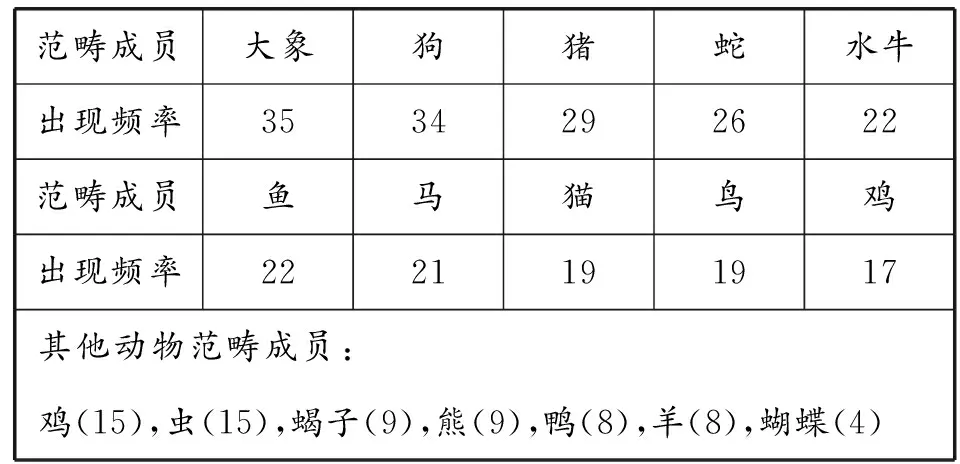

表2 泰国受试者列出的动物范畴基本层次词汇

表2显示,泰国学生列出的频率最高的三类动物是大象、狗和猪。此外,学生最先想到的频率最高的三种动物分别为狗、鸟、鱼,比例分别为82%、66%和58%。

结合两个因素可知,泰国学生跟中国学生一样,认为狗是动物范畴原型。跟表1相比,除了马、大象和兔子,中国受试者列出的频率最高的十种动物跟泰国受试者列出的基本一致。泰国受试者列出的不是泰国独有的物种,而是在日常生活中常见的动物。同样,由表1可知,虽然四川成都作为大熊猫的故乡,但是跟狗、羊和猫相比,大熊猫出现的频率较低,仅为22%。原因在于尽管大熊猫享誉世界,但是跟狗和猫相比,他们离人们的日常生活较远。结果表明受试者列出的基本层次范畴词汇既不是最抽象也不是最具体的,是与生活紧密相连,为人们所熟知的。除此之外,由表1表2可知,在动物范畴,汉语和泰语两种语言中基本层次范畴词汇受文化影响较小,能更多反映出不同语言的共同特征。

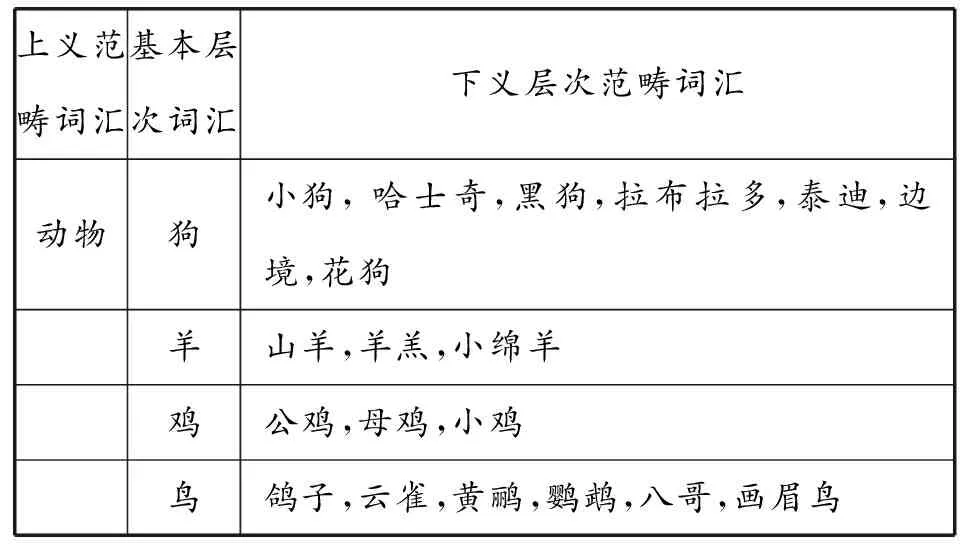

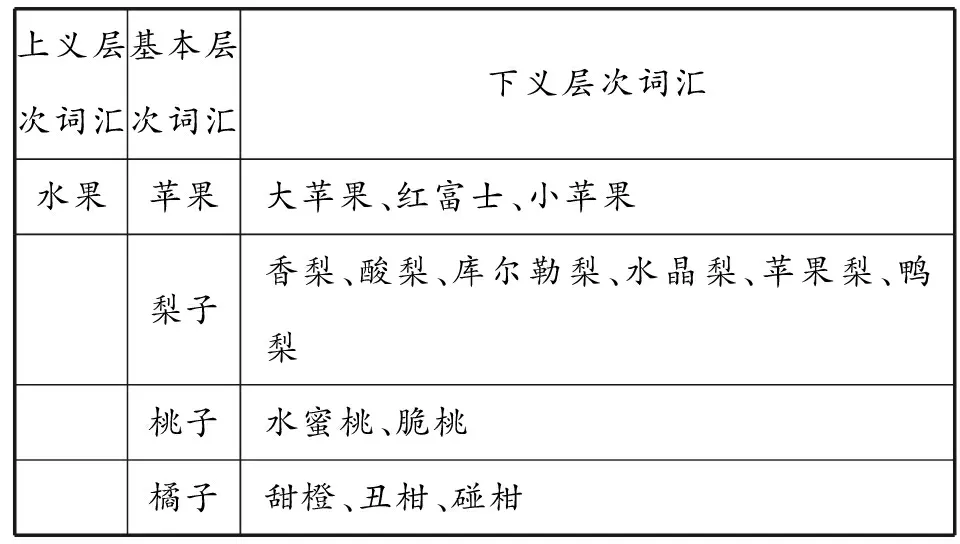

最后,受试者要求在十分钟内尽可能多地写出动物范畴的下义层次词汇。下表3和表4是中国学生和泰国学生分别列出的部分下义词。

表3 中国学生列出的部分动物范畴下义词

表4 泰国学生列出的部分动物范畴下义词

通过表3、表4可以看到:两类不同语言背景的受试者列出的基本层次词汇具有较大的相似性而下义层次词汇差别较大。原因在于部分受试者对下义范畴概念不熟悉,部分受试者对该范畴的认知较少。根据个人访谈可知,对狗这一基本层次下义词写得最多的受试者本身是狗爱好者。他们会列出狗的具体种类而不是仅仅凭借狗的肤色或大小来分类。

总之,就动物范畴而言,中泰两国受试者列出的基本层次词汇差异较小,但是原型不同。对中国受试者而言,狗、羊、鸡是动物范畴的原型,对泰国受试者而言,象、蛇、猪是动物范畴的原型。下义层次范畴词汇差异较大,取决于受试者对范畴的熟知程度以及跟生活环境的关系。

(二)水果范畴的基本层次词汇

关于水果范畴的特征,中国学生列出的结果如下:营养丰富62%;多汁53%;甜49%;长在土里30%;有籽28%。泰国学生列出的结果:水分充足72%;营养67%;香甜61%;有皮29%;可以做菜19%。中国学生和泰国学生对水果特征的不同结果反映出不同文化对认知的影响。水果便宜且营养丰富,几乎所有的受试者都能接触到,因此受试者列出的水果词汇的总数明显比动物总数多。表5、表6是中国学生和泰国学生列出的水果范畴基本层次词汇。

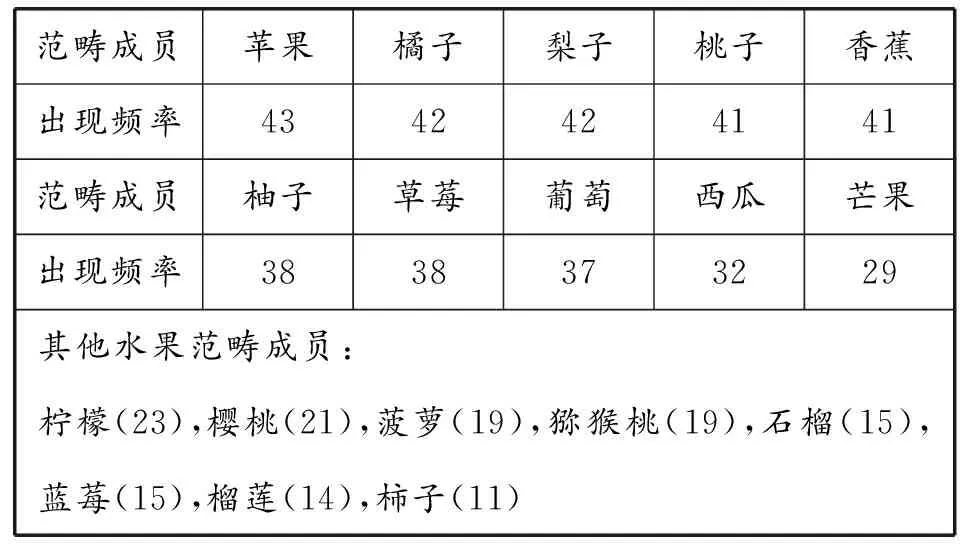

表5 中国受试者列出的水果范畴基本层次词汇

由表5可知,中国学生列出的频率最高的三种水果是苹果、橘子和梨子,其中82%的受试者最先列出苹果。因此苹果被视为水果范畴的原型。另外七个频率较高的水果分别是柚子、香蕉、桃子、草莓、葡萄、西瓜和柠檬。

表6 泰国受试者列出的水果范畴基本层次词汇

泰国受试者列出的水果词汇都属于热带水果,其中凤梨、椰子、香蕉是列出频率最高的三种水果,并且凤梨被列在第一位的受试者人数最多。从认知的角度,凤梨比其他水果更具有原型意义。

对比表5、表6,除了香蕉、橘子和芒果,中国学生和泰国学生列出的出现频率排列前十的水果成员重合较少。主要原因在于参与调研的学生都是当地人,受外在文化影响较小,他们的认知在很大程度上反映了真实的生活环境。中国学生来自四川成都,当地气候多云、多雾、潮湿,而泰国清迈一年四季阳光充沛。不同的气候特征孕育不同的水果。因此,不同语言中同一范畴的基本层次范畴词汇受文化、生活环境的影响以及认知模式的影响,有所不同。

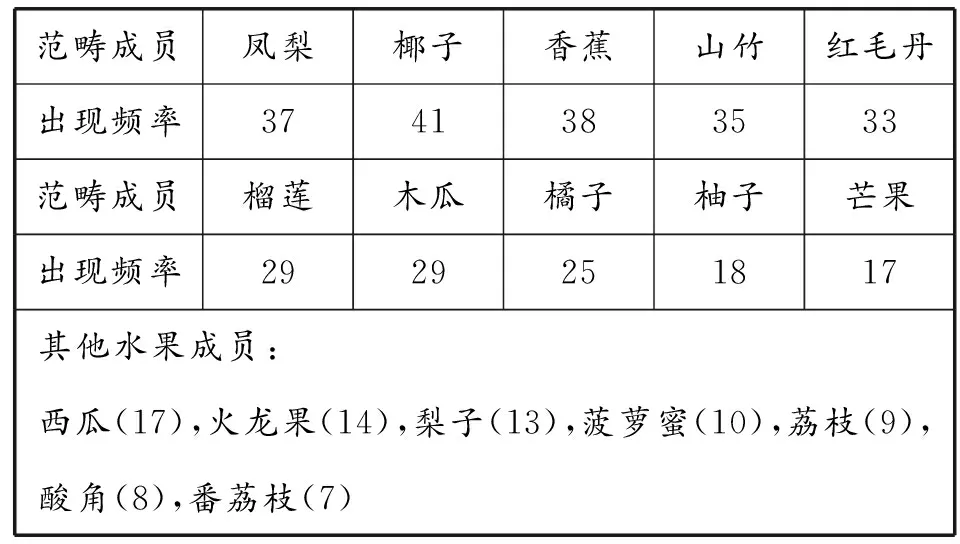

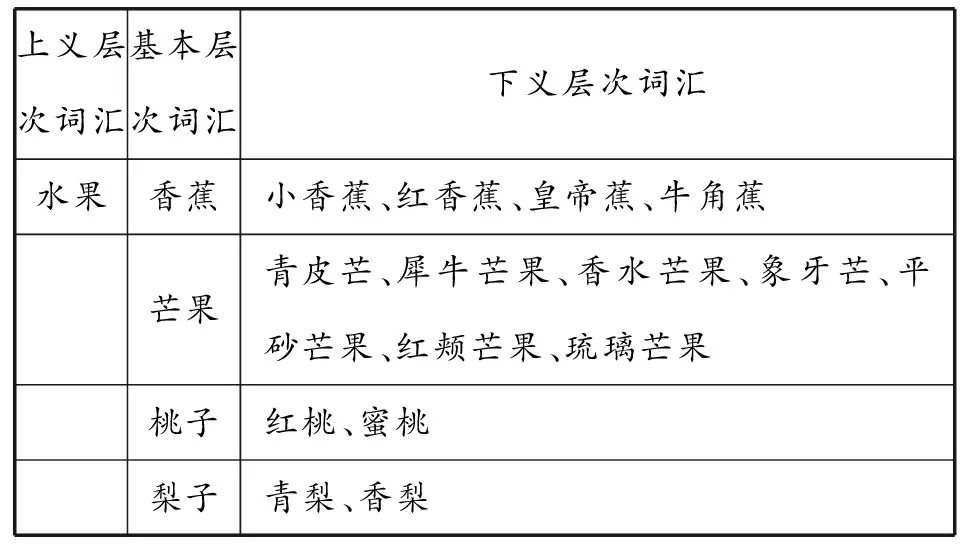

跟动物范畴一样,受试者需要写出水果范畴的下义层次范畴词汇。表7、表8分别为中国学生和泰国学生列出的部分下义层次词汇。

表7 中国受试者列出的部分水果范畴下义词

表8 泰国受试者列出的部分水果范畴下义词

由表7、表8可知,汉语和泰语下义层次范畴的水果有一些共同特征,但是很多独特的、极具有区别性的特征也凸显了出来,正是这些特征使得我们能够区别中国芒果和泰国芒果的不同。

(三)厨房用具范畴的基本层次词汇

关于厨房用具范畴的特征,中国学生列出的结果:在厨房使用的器具62%;削皮或者去果核53%;坚固耐用41%;盛放食物30%;方便31%;有手柄28%。泰国学生列出的结果:做饭的工具87%;用来切食物59%;削皮29%;耐热15%。厨具是人们为了满足日常生活需求而创造的,因此本文将厨具范畴归为人工范畴。上文提到的动物和水果范畴属于自然范畴,这三个范畴均为受试者所熟悉。

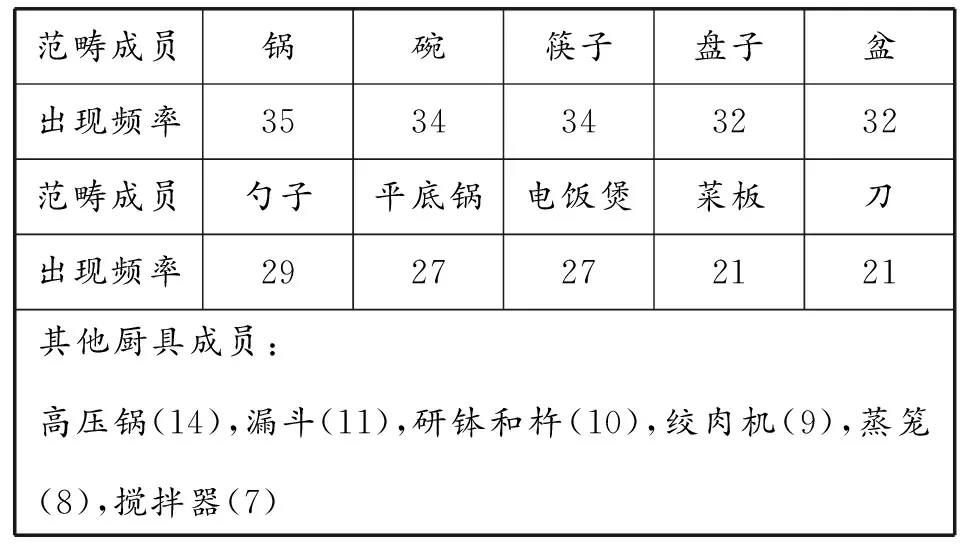

表9 中国学生列出的厨具基本层次范畴成员

由表9可知,频率最高的三种厨具依次为锅、碗、筷子。其中,锅被列在第一位的比例最高,换句话说,锅是厨具范畴的原型。其他七个厨具范畴包括盘子、盆、勺子、平底锅、电饭煲、菜板和刀,这些厨具在中国家庭十分常见。跟其他厨具相比,这些范畴成员是厨具范畴的典型成员。一个有趣的现象是,有64%的学生将盆归为厨具范畴。在泰国,盆通常作为清洗工具而不是作为厨具。然而,盆的体积比碗大,一些中国人会用盆来盛分量较多的食物。除了盆,16%的学生列出了蒸笼。在传统的中国家庭里,蒸笼跟不同大小的碗一起被广泛地当作厨具使用。跟动物范畴和水果范畴类似,中国学生列出的厨具范畴成员跟他们的生活方式和生活环境有密切关系。

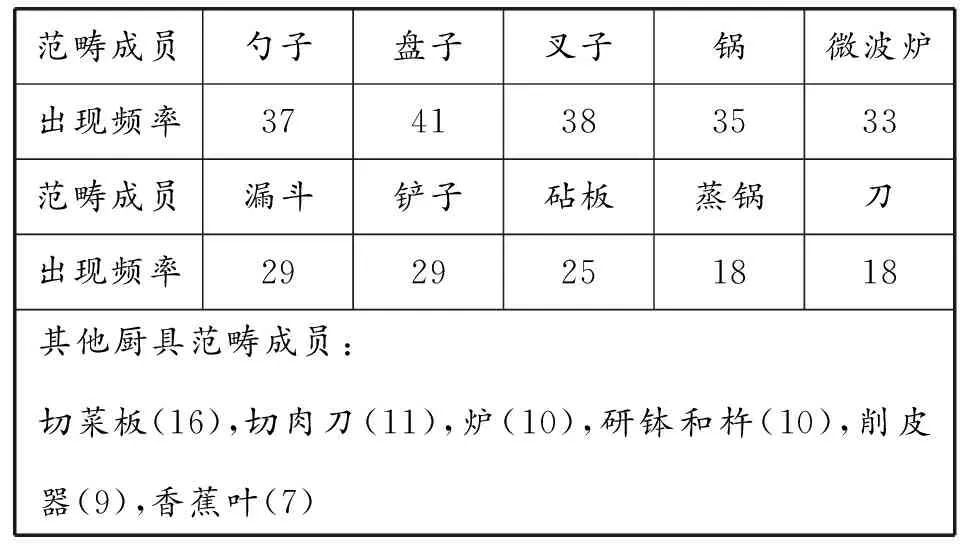

表10 泰国学生列出的厨具范畴成员

由表10可知,泰国学生列出的频率最高的厨具范畴成员是勺子、盘子、叉子,叉子被受试者最先列出的比列最高。叉子可看作厨具范畴的原型成员。另外七种范畴成员包括锅、微波炉、漏斗、铲子、砧板、蒸锅和刀。泰国学生和中国学生列出的频率最高的厨具范畴成员有部分重合,都列出了盘子、勺子、刀。中国人习惯用筷子吃饭,而泰国人在用餐时更多使用勺子。这就解释了中国学生列出筷子的频率较高而泰国人列出勺子的频率较高的原因。出现频率最高的前十种厨具中,两类受试者都列出了盘子。泰国人主要用盘子吃米饭,而中国人主要用盘子装食物。14%的泰国学生将香蕉叶列在了厨具范畴。根据访谈可知,香蕉树在泰国随处可见,它的叶子通常被用来包裹需要蒸的食品,所以在泰国它可以作为厨房用具之一。由上可知,人们的认知多局限于人们的生活环境以及经历。

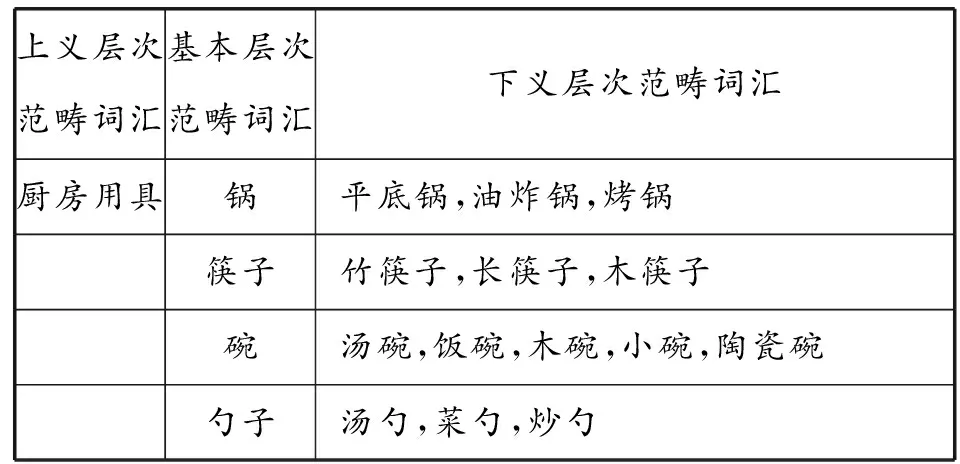

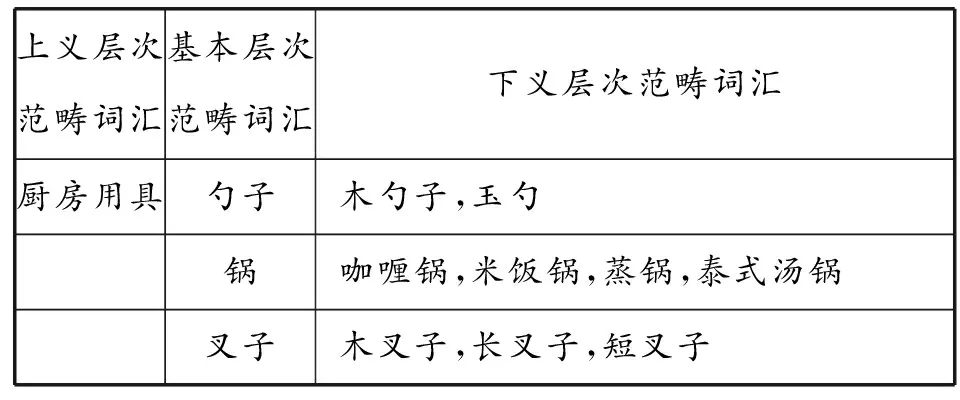

表11 中国学生列出的部分厨具下义词

表12 泰国学生列出的部分厨具下义词

由表11、表12可知,下义层次范畴的词汇具有明确的识别性特征,体现出材质、大小和功能等方面的不同以及两种不同语言背景的受试者不同的饮食习惯。中国学生列出的下义层次词汇多基于厨具的功能和使用途径,而泰国学生多以材质、大小为区别特征。总之,中国学生和泰国学生列出的厨房用具范畴基本层次词汇存在差异,这些差异是由不同的饮食习惯和文化背景引起的。出现频率最高的厨房用具范畴是那些日常生活中最常见并与人们的生活环境密切相关的成员。

三、讨论

(一)对词汇教学的启示

以上研究结果表明,在动物范畴中中国学生和泰国学生在基本层次范畴列出的词汇差异较小,而在植物范畴和家庭用具范畴差异较大。这说明尽管不同语言中基本层次范畴词汇具有很大的相似性,但受不同文化、生活环境等的影响,在特定范畴内会出现差异性。因此,在词汇教学中,教师应引导学生注意汉语和泰语中同一范畴中的不同原型,这样会使中国学生对泰语的词汇有更清楚的认知,使得中国学生在学习泰语时启动泰语中的原型而不是汉语中的原型。此外,根据泰语的构词规则,大多数泰语词都是由一些基本词汇演变而来。这体现了基本层次词汇强大的构词能力。那么学生掌握的基本层次词汇越多,就越有可能掌握更多新的词汇。因此在泰语词汇教学中应重点学习基本层次范畴词汇,加强基本词汇隐喻意义的介绍,拓宽基本词汇的引申义,加深对词义的理解。笔者发现让学生列出基本层次范畴词汇以及上下义层次范畴词汇有助于学生构建词汇网络。

(二)对跨文化交际的启示

中国政府提出了“一带一路”的倡议, 强调加强丝绸之路沿线国家间的区域合作。在此倡议下,中国和泰国将会在教育、旅游、能源和经济等领域有更多的合作。随着合作的加强,文化差异带来的交流障碍将会出现。而词汇作为文化载体的重要载体,学生了解基本层次范畴词汇蕴含的文化十分必要。例如,由表1、表2可知,当提到动物,中国学生和泰国学生都会想到牛。然而,汉语和泰语中对牛有不同的文化解读。在泰语中,水牛常常用来形容人的愚蠢、固执。相反,在中国,牛被用来形容勤勤恳恳、踏实肯干的人。教师在语言教学中可有意识地帮助学生了解汉语和泰语词涵盖的文化知识,比较母语与目的语在使用时凸现的文化差异,提高学生跨文化交际的能力。

四、结论

本文以原型理论为理论框架,对汉语和泰语的基本范畴词汇进行了对比研究,针对三个任务分别得出以下结论:首先,文化背景相似的受试者有相似的认知模型,文化背景不同的受试者对同一范畴有不同的认知模型。第二,三个范畴中,水果和厨具范畴在泰语和汉语中基本层次词汇的差异性较大,动物范畴差异性较小。第三,受试者列出的下义层次范畴词汇反映出不同文化背景受试者不同的认知标准。文化模式对范畴的认知结构有很大影响。由于基本层次范畴词汇与人们的日常生活有着密切的联系,因此对中国学生教授泰语词汇时应对基本范畴的词汇教学给予足够的重视。此外,教师应帮助学生了解原型词汇背后的不同文化内涵,以避免跨文化交际中的误解。