我国“美丽国土”建设评价研究

■ 罗世兴

(1.中国国土资源经济研究院,北京 101149;2.国土资源部资源环境承载力评价重点实验室,北京 101149)

党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,提出努力建设“美丽中国”。党的十八届五中全会提出了五大新发展理念,推进“美丽中国”建设。国土资源是生态系统的主体构成要素、重要空间载体和生态保护的主要对象。《全国国土资源规划纲要(2016—2030)》提出了加快构建“安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土”的总体目标。2018年全国国土资源工作会议明确了加快建设安全、绿色、高效、法治、和谐的“美丽国土”。建设“美丽国土”不仅为“两个一百年”的奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支持和基础保障,也是新时代推进国土资源事业改革,提升工作水平的重要抓手和目标指引。做好美丽国土建设绩效评估与考核是一项重要的基础工作。如何选择合适指标表征、评价“美丽国土”建设成效,这是本文所尝试解决的问题。

1 文献回顾

当前,我国“美丽国土”建设正在向全面、综合、协调、差异化进军,但研究尚处于起步阶段,学者们更多从土地利用与空间规划角度定性地探讨,缺乏定量评价研究。郧文聚[1]从国土空间战略规划、土地节约集约利用、土地整治与修复、创新体制机制角度分析了“美丽中国”的土地支撑。杨冬生[2]从土地节约集约利用角度提出构建多方参与的“美丽国土”新机制。也有学者基于土地管理讨论了“建设美丽国土,共筑生态文明”的意义与途径[3]。刘大全[4]从国土资源规划、要素合理配置、脱贫攻坚角度分析了新时代规划建设美丽国土的要求。何贤杰[5]从加强资源生态管理,实施资源立国战略角度探讨美丽中国建设。更多研究从绿色、高效、和谐等单一角度探讨土地利用与资源开发[6-10]。粮食安全与资源安全的研究集中于安全形势评价与预警、关键影响因素分析及保障机制构建[11-16]。

2018年全国国土资源工作会议提出的“美丽国土”包含安全、绿色、高效、法治、和谐五大特征。其中,安全是构成国家安全的重要基石;绿色是实现可持续发展的必要条件;高效是推动高质量发展的重要手段;法治是落实依法治国的重要举措;和谐是落实共享理念的必然要求。因此,本文将基于安全国土、绿色国土、高效国土、法治国土、和谐国土进行指标体系构建和实证研究。

2 指标体系与模型

2.1 评价指标体系的构建

评价指标的选择应遵循系统性、科学性、可得性、可比性、独立性等原则。“美丽国土”建设是一个系统工程,涉及资源开发、保护与整治等多方面。因此,所选择指标应反映“美丽国土”建设的有机构成,有可靠数据来源,统一的统计口径;同时,应尽量保持相对的互相独立性。

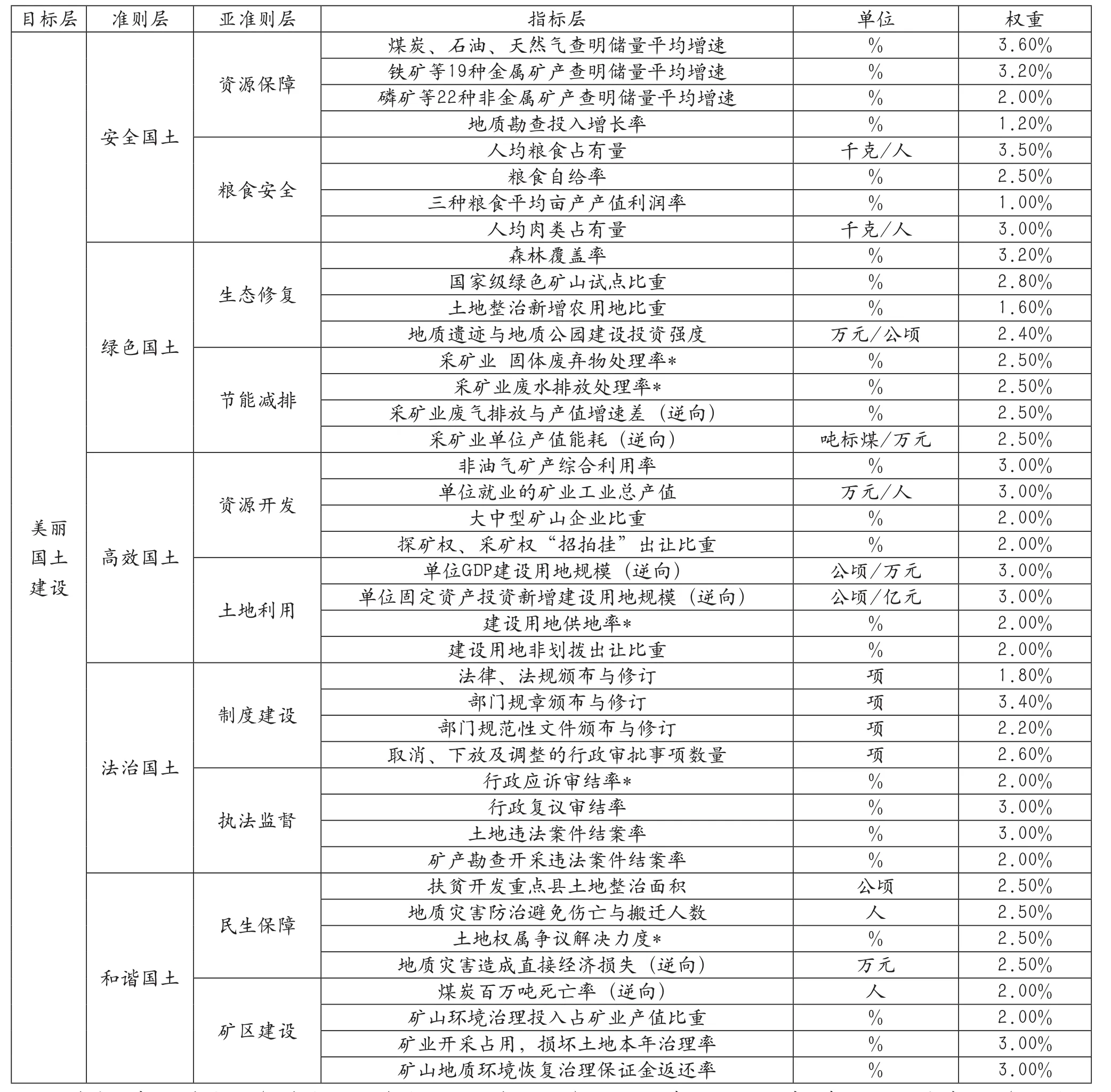

本文所构建的“美丽国土”建设水平的评价指标体系共有5个准则层、10个亚准则层、40个具体指标(详见表1)。其中相对指标33个,绝对指标7个;正向指标34个,逆向指标6个。每个准则层均有8个具体指标,每个亚准则层均有4个具体指标。其中,安全国土包含资源保障和粮食安全;绿色国土涵盖生态修复和绿色生产;高效国土涉及矿产开发与土地利用的集约节约;法治国土包含国土资源法制体系完善与执法监督有效;和谐国土包含民生保障与矿区建设。需要说明的是,粮食安全中暂时没有考虑新增高标准农田等因素,也没有考虑农用(化肥)矿产的保障问题。而相关国土风险与灾害因素,目前暂时没有放入安全国土目标中,而是放在和谐国土层。

2.2 数据来源及处理

指标数据来源于2010—2016年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》《中国国土资源年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国矿产资源报告》《中国农村统计年鉴》以及国务院、国土资源部网站。指标数据采用极差法进行归一化处理,消除量纲影响,公式为:

2.3 评价方法的选取

客观赋权法虽能客观反映指标数据对总体样本的贡献,但所得权重与实际重要性差距较大。主观赋权法能结合专家的经验判断并经过一定检验,既反映现实也符合逻辑。层次分析法(AHP法)是一种应用广泛的权重决策分析方法。本文将采用AHP法进行评价,步骤为:

(1)构建层次结构,采用1~9标度法,每个层级根据对上个层次的重要性,构造两两比较判断矩阵A=(aij)m×n;

表1 “美丽国土”建设评价指标体系及指标权重

(5)进行一致性检验:判断矩阵不一致程度指标Ic=(λmax-n)/(n-1),引入“平均随机一致性指标”IR(IR值见表2),计算随机一致性指数R=Ic/IR,若R<0.1,则通过一致性检验,反之则重新调整判断矩阵。邀请专家进行打分,运用层次分析法所得指标权重见表1。

表2 平均随机一致性指标

“美丽国土”建设水平的综合得分F(x)等于归一化后的指标值(x'ij)乘以各指标权重(wij),再逐层累计求和,计算公式为:

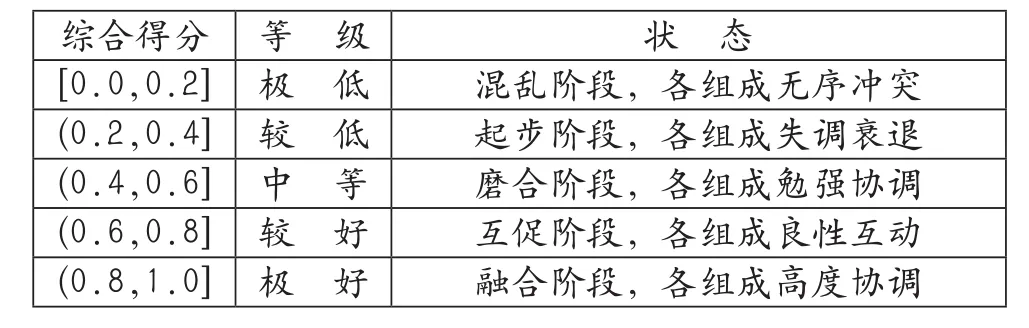

F(x)∈[0,1],且值越大,说明“美丽国土”建设水平越高,反之则越低。将得分均等分为五个等级,见表3。

表3 综合得分等级划分

3 结果分析

3.1 综合得分

基于前文的指标体系,评价方法对2010—2015年我国“美丽国土”建设水平进行实证分析,评价结果见图1。

由图1可知,2010—2015年我国“美丽国土”建设水平呈现“先降后升再降”的“S”型增长趋势。“美丽国土”建设综合得分由2010年的0.4369逐步下降到2012年的0.3882,而后提高至2014年的0.6421的最大值,2015年出现下滑。综合得分主要介于0.4与0.6之间,说明当前我国“美丽国土”建设主要处于中等水平,各组成要素处于互相磨合阶段,勉强协调。其中,2012年为较低水平,2014年刚达到较好水平,各组成间的良性互动还未形成。2015年综合得分比2010年提高34.93%,年均提升6.17%。得分的变异系数(CV值)反映各项国土建设的稳定性。稳定性由高到低依次为法治国土(8.53%)、安全国土(13.48%)、美丽国土(19.89%)、绿色国土(33.49%)、和谐国土(35.54%)和高效国土(36.15%)。

3.2 分项得分

五大国土建设分项得分上,安全国土以2011年为最低点,呈现波动式缓慢上升。2010—2015年绿色国土、高效国土增长与“美丽国土”总体增长类似,均以2012年(最低点)、2014年(最高点)为转折点,呈现“先降后增再降”的态势。法治国土处于逐步下降的趋势。和谐国土以2011年为最低点,而后逐步提升,到2015年达到最大,见图1。若根据历年五大国土得分最小项定义年度滞后类型,那么2010年、2013年为高效滞后型,2011年为和谐滞后型,2012年为绿色滞后型,2014年、2015年为法治滞后型。十大亚准则得分平均增速最快的是矿区建设(34.26%)和生态修复(17.20%),下降最快的是制度建设(-13.34%)和资源保障(-6.62%)。

图1 2010—2015年我国“美丽国土”建设得分及各准则层得分情况

安全国土得分由2010年的0.1042减少到2011年的0.0832,2012年提高到0.1280的最大值,而后逐步下降到2015年的0.1100,总体仅增长5.57%,年均增长1.09%。这主要因为资源保障得分总体下降29.04%,见图2。2015年煤炭、石油、天然气查明资源储量平均增速为6年最低,仅为3.11%。2015年地勘投入严重下滑,同比下降18.70%,是2014年降幅的2.13倍。粮食安全得分5年间年均增长12.70%。

绿色国土得分由2010年的0.0898减少到2012年的0.0483,而后增长到2014年的0.1367,2015年下滑为0.1165,总体增幅为29.66%,年均增长5.33%。这主要得益于生态修复得分的大幅提升,其年均增幅达到17.20%。节能减排得分出现小幅下降,年均下降2.07%。2015年除土地整治新增农用地比重、地质遗迹与地质公园建设强度得分最低外,其余指标得分较高,特别是森林覆盖率、国家级绿色矿山比重及采矿业单位产值能耗均为6年最高。

2015年高效国土得分为0.1388,比2010年提升105.33%,年均增幅为15.48%。这主要受益于资源开发和土地利用节约集约得分的快速提升,两者年均增长率分别为15.49%和15.47%。2015年非油气矿产综合利用率、建设用地非划拨出让比重分别为5.89%和41.79%,均为6年最低。其余指标均得到明显提升,得分较高。

2015年法治国土得分为0.0819,比2010年下降24.05%,年均下降5.35%。这主要是受制度建设得分下降的影响,其年均下降13.34%。执法监督得分年均提升2.91%,表明国土资源领域执法监督水平有所提高。2015年法律文件颁布与修订、部门规章颁布与修订、土地违法结案率分别仅4项、1项和77.99%,为6年最低。部门规范性文件颁布与修订也得分较低,这说明法制建设亟待提升。

图2 2010—2015年我国“美丽国土”建设亚准则层得分情况

和谐国土得分是五大国土中增长最快的。2015年其得分为0.1424,在五大国土中得分最高,比2010年提高110.97%,年均增长16.10%。这主要受益于矿区建设的有效提升,其得分由2010年的0.0176提升到2015年的0.0767,年均增长34.26%。同期民生保障则由0.0499提高到0.0657,保持5.65%的年均增速。其中,2015年矿山地质环境恢复指标保证金返还率仅为0.675%,远低于2014年16.38%,略高于2010年的0.12%。

4 结论与讨论

本文基于“美丽国土”特征,选择关键指标构建了我国“美丽国土”建设评价的指标体系,并运用层次分析法进行了实证,得出以下主要结论:

(1)“美丽国土”是新时代国土资源工作的总体目标,涉及矿产开发、土地利用等多方面,具有“安全、绿色、高效、法治、和谐”特征。因此,其建设水平应从安全国土、绿色国土、高效国土、法治国土、和谐国土进行科学评价。

(2)“美丽国土”建设评价指标体系由5个准则层、10个亚准则层及40个具体指标构成。评价指标的选取应遵循系统性、科学性、可得性、可比性、独立性等原则。所选指标以相对指标为主,绝对指标为辅,客观反映其所涵盖内容。

(3)实证分析表明2010—2015年我国“美丽国土”建设水平呈现“S”型波动式上升。总体处于中等水平,各组成尚未形成良性互动,尽管2014年达到较好水平。其中,安全国土保持稳定,绿色国土缓慢增长,高效国土与和谐国土增长迅速,法治国土缓慢下滑。2010年、2013年为高效滞后型,2011年为和谐滞后型,2012年为绿色滞后型,2014年、2015年为法治滞后型。资源保障、制度建设是当前我国“美丽国土”建设的弱点,应成为下一步工作的重点。

(4)“美丽国土”建设是一项复杂的系统工程,其概念定义、机制途径、构成间的耦合互动等研究仍有待进一步深化。本研究虽提供了一种可行的量化评价方案,但未对如何系统建设“美丽国土”、如何实现内部良性互动等进行探讨,有待进一步深入研究。