农村过疏化、要素替代与农业技术选择

林善浪 胡小丽

(同济大学 经济与管理学院,上海 200092)

一、引言

20世纪以来,中国农村的生产生活环境发生了巨大改变。农村人口大量流向城市或相邻城镇,城镇人口密度逐年上升,而乡村尤其是偏远村落,则逐渐变为常住人口稀少的过疏地区。“过疏”主要是指由于农村人口发生急剧大量的外流,农村户数大量缩减,出现人口和劳动力过于稀疏的情况(焦必方,2004)。这种农村人口过疏化现象是中国二元经济转型过程中必然面临的情况,会导致当地居民的生产和生活发生诸多变化甚至障碍,使地区的生产缩减、生活困难,最终引起村落社会自身的崩坏(田毅鹏,2011)。

在农村过疏化趋势下,怎样应对农业要素变化、确保农业的稳定生产是一个重要议题。通常,农业的生产依赖于要素投入与技术的选择。根据Hayami(1969)的理论,在土地丰富、劳动力稀缺时,技术变革偏向于使用机械,而当土地稀缺时,会更加倾向于土地节约型技术。农业劳动力的转移和耕地面积的缩减,使农业技术的选择变得至关重要,因而,在农村过疏化背景下研究农业技术的选择具有重要的理论和现实意义。

二、文献综述

农村过疏化的研究最早由日本学者开始,主要描述了町村人口逐渐荒芜后带来的一系列影响,包括人口减少、老龄化加重、财政能力削弱等(焦必方,2004;饶传坤,2007;史艳玲,2008)。而中国学者目前对农村过疏化的认识主要是指在中国工业化和城镇化进程中,农村教育程度较高的青壮年劳动力转移到城市,从而造成了农村人口在结构分布上的不合理现象;同时由于中国独特的城乡二元体制和户籍制度的限制,以及部分村庄在规划建设上的不合理性,引起村庄外围的异常蔓延以及村庄内部的急剧荒芜,从而导致了村庄在空间形态上的过疏化状态。农村过疏化是经济快速发展、城镇化极速扩张过程中,区域间社会经济发展不平衡产生的一种现象,主要表现为农村人口过疏化,进而引发土地过疏化、产业过疏化以及基础设施过疏化,其实质是农村地区经济社会功能的整体衰退。

目前国内外关于农村过疏化对农业技术选择影响的相关研究可以分为两个部分,一方面是人口流失对农业生产要素的影响,另一方面是人口过疏化对农业生产的影响。

1.人口流失对农业要素的影响

农村过疏化的过程是农村人口向城市和发达地区不断转移的过程。农村人口的迁移将伴随着农业劳动力的减少,作为农业生产必不可少的要素之一,劳动力的变化会引起土地、资本等要素投入的相应变化,进而对农业生产的要素产生影响。一方面,劳动力的外流使农户放弃土地种植,即让土地直接抛荒。Strijker(2005)认为,农业劳动力的外流会导致部分土地被撂荒,且一些低投入、低产出的农地将会首先被抛荒。Macdonald et al.(2000)、Tzanopoulos et al.(2007)、Yamada et al.(2007)分别对欧洲、地中海沿岸国家和日本的劳动力转移进行了研究,实证研究都表明了农村劳动力的转移会导致耕地的撂荒。Brauw(2007)在对越南劳动力“候鸟式”迁徙的研究中,也表明了与其他农户相比,外出务工农户生产投入少,土地利用粗放化,甚至抛荒弃耕。另一方面,农业劳动力的外流除了会引起直接抛荒外,还可能会导致农户减少种植的频率和密度,即出现隐形抛荒,表现为老人农业、妇女农业、双季改单季种植、开荒地退耕等(涂满娇 等,2010)。Brookfield(1972)认为,当非农行业吸收了大量的农业劳动力时,劳动力的价格将上升,农业生产将收缩,在土地利用上则体现为要么粗放化经营,要么退出生产。大量实证研究表明,劳动力的外流使得农户在农作物生产上的劳动投入不断减少,土地管理逐渐粗放化,且规模较小农户的这一情况更加明显(Rozelle et al.,1999; Brauw,2007)。

此外,人口流失中的劳动力转移也会带来农民收入的变化,而非农收入是影响技术采用的重要因素之一,因为它有助于平稳消费并缓解信贷问题(Liverpool et al.,2010)。钟甫宁等(2016)也认为农村劳动力的转移能够缓解农户的资金流动性约束,从而增强农户对农业机械的添置、生产性服务的购买以及生产要素的投入能力。总的来说,随着农村人口的流失,农业生产的劳动力在数量和质量上都有所减少,进而引起土地的粗放化经营甚至退出生产,改变了农业的生产要素投入状况,从劳动力和土地两个方面对农业的生产产生影响。

2.农村过疏化对农业生产的影响

农村过疏化改变了农村原有的资源禀赋状况,并影响到农业生产的要素配置格局。非农行业对农业劳动力的大量吸收会引起劳动力价格上升,导致农村劳动投入减少,农业生产因而收缩。在土地利用上,则要么表现为粗放化经营,要么缩减耕作面积。Rozelle et al.(1999)、Brauw(2007)在对部分亚洲国家的实证研究中发现,随着劳动力的外流,农户的劳动投入不断减少,土地利用趋于粗放化。Kristensen(2003)、Wood et al.(2004)、Soini(2005)在研究农业集约化时,得出了较一致的结论,即都认为农村劳动力转移和兼业化农业降低了土地的集约度。但也有研究认为农村劳动力的转移促进了农地集约利用水平的提高。如Ransom et al.(2003)的研究结果表明,由于农户参与非农劳动的程度上升,土地集约利用水平有所提高。

一些学者还研究了劳动力转移对农业生产技术的影响。Oberai et al.(1982)对印度26个村庄的农户调查数据进行了实证分析,结果表明劳动力转移对新技术的釆用具有非负的影响,且劳动力的外出提高了土地的生产率,有回流劳动力的家庭选用高产种子的比率显著提高。但也有学者持相反观点,Brookfield(1972)认为农户遵循“最省力法则”,即使知道有可以利用的技术,也不会采用新技术,直到劳动力的压力足够大时。Mochebelele et al.(2000)对莱索托的研究表明,劳动力的流失会引起农地粗放经营,农业技术效率降低。Azam et al.(2005)研究发现,农业劳动力的转移数量与农业技术效率的提高具有显著的负相关关系。

常向阳等(2005)根据要素禀赋理论,对农业技术选择的影响因素进行了分析,认为农业机械化减少了单位耕地上劳动力的投入,扩大了单位劳动力的耕作面积,有利于农村劳动力的释放;而化肥、农药等生物化学技术则提升了单位耕地的产出,突破了土地稀缺的制约。展进涛等(2009)从农户的角度出发,计量分析了劳动力转移对农户农业技术需求和渠道选择的影响,结果表明随着劳动力的大规模转移,农户对农业技术的需求降低。此外,年轻劳动力大量转向非农行业、流入城镇,改变了农村人口的年龄结构,引致农村劳动力的老龄化急剧加快,农业生产逐渐呈现出“老龄化”态势。邓明(2014)认为人口数量与结构的变化必然会导致劳动力—资本投入比例的变动,并最终影响到农业技术的选择。

从上述的文献可以看出,学者研究过疏化对农业技术选择的影响时,关注更多的是人口转移后农业要素的变化和对农业生产的影响,至于农村过疏化通过怎样的途径影响农业生产以及怎样影响农业技术选择则涉及较少。本文将从农村资源禀赋变化的角度出发,通过要素替代的机制分析,研究农村人口过疏化对农业技术选择的影响。

三、理论框架和研究假设

(一)农村过疏化与人口流失

随着中国工业化和城镇化浪潮的兴起,对户籍等政策的不断放松以及大学招生规模的逐渐扩大,农村人口通过外出务工和升学等方式每年以数千万的规模涌入到城市,成为城市化的主要方式。然而随着城市化进程的加快,部分农村人口急剧缩减,稀少的常住人口散落在荒芜的地区,同时伴随着土地资源的大量闲置抛荒(涂满娇 等,2010),农村公共设施和服务渐渐萎缩,农村社会管理人员匮乏(李君甫,2014),农业的生产活力不断下降,乡村的空间结构迅速更替变化,逐渐形成过疏化状况,并引发一系列的农村经济社会问题。

农村过疏化突出反映在农村人口的流失上,表现为常住人口的过疏化。而农村人口的流失不仅体现在人口的数量上,也体现在人口的结构上。过疏化地区与城市经济发展的差距,都市圈的不断发展壮大,使得农村人口大量流出(饶传坤,2007)。城市化进程的不断加快与较高的职业工资吸引乡村人口向城镇转移,农民要么成为新的城镇人口即城镇化,要么作为农村劳动力进城务工。此外,农村人口转移时在性别、年龄等方面表现出明显的偏向性,农村流出的人口大多数是青壮年人口,随着青壮年人口的流出,农村人口结构发生改变,老龄化逐渐加重(焦必方,2004;周祝平,2008)。

(二)人口流失与农业生产要素

1.劳动力变化

在工业化和城市化过程中,农村人口和劳动力向城镇和非农产业部门转移具有必然的趋势。随着人口的流失,就业于农业的劳动力持续减少。而中国农业劳动力的转移,具有其独有的特征,这不仅表现在相对或绝对的农业劳动力数量上的变化,也表现在未转移劳动力质量的变化,即中国农村劳动力具有年轻化、男性化和受教育水平较高的选择性转移趋势(郭剑雄 等,2009)。农村人口流失后,农业劳动的投入量会直接减少,且由于流出的劳动力以青壮年为主,留在农业部门中的劳动力质量降低,农业劳动投入的强度也会随之减小。过疏化的农村农业的生产表现出劳动力要素数量与质量的双重下降。

2.土地变化

家庭可能会依据劳动力迁移的成本与收益做出决策,当家庭随劳动力迁移时,要么将土地抛荒或转让,要么出现农忙时期回归农业、农闲时期进入非农行业部门的兼业化经营状况。但中国特定的户籍制度、公共服务制度等政策,导致了非家庭化迁移的出现,表现为人口城乡转换滞后于就业结构的转换。在以青壮年为主的选择性转移过程中,若家庭不随劳动力转移,留在农村的人口将主要以老人、妇女和儿童为主,甚至在劳动力的进一步转移中更多以老人和孩子为主。以老人、孩子为主的乡村老弱群体在青壮年劳动力流出后,要么对土地粗放性经营以满足自身口粮的基本需求,出现隐形抛荒;要么直接放弃种植,抛荒土地,通过商品化途径满足生活需求。

3.资本变化

农村劳动力向城市和非农产业部门的转移,提高了农民的非农收入,保障了农业物质资本的快速积累。而非农收入的增加能够缓解农户的资金约束,使农户能够及时购置农资和劳动力,提高农业的生产效率,进一步提高农户收入。此外,物质资本是农业增长的来源之一,随着农村人口与劳动力的大规模流失,从事农业生产的劳动力出现短缺,农业生产产生物质资本替代劳动力的倾向,从而激发了农民对物质资本的需求。

(三)农业要素与生产技术的选择

农村过疏化引起了劳动力减少、耕地转变以及农业物质资本的间接积累,改变了农村原本的资源禀赋,而农业技术的选择要与当地的要素禀赋相匹配。根据Hicks(1932)和Acemoglu(2002,2007)等的理论,要素的相对投入决定了要素的相对价格,而要素的相对价格决定了技术的进步方向,从而要素的相对投入对技术进步方向具有决定性影响。农业要素禀赋的不同,决定了农业生产技术选择的差异。在农村过疏化背景下,如果农业生产中劳动力是相对稀缺的,那么生产者倾向于用资本替代劳动力,这种替代更具体表现为农业生产的机械化;如果农业生产中土地是相对稀缺的,那么生产者将有使用生物化学技术的倾向。

根据经济学一般原理,劳动力的转移导致劳动力价格的上升,农户将用资金替代劳动力,使得农业生产更多的依靠农业技术而非劳动力的精耕细作。劳动力转移甚至家庭迁移使得就业于农业的劳动力大量缩减,对土地的利用方式也会相应发生变化,一些家庭会放弃土地的耕种,造成了部分耕地的抛荒,农业经营规模下降,从而维持稳定上升的粮食需求就需要依靠技术。此外,农村过疏化间接加速了农业物质资本的积累,为农业生产的资本提供了坚实的基础,有利于农业生产要素的重新配置。非农收入的增加有助于农户种子、化肥等的购置以及机械设施的投入,提高了资本对劳动力和土地的替代程度。

(四)研究假说

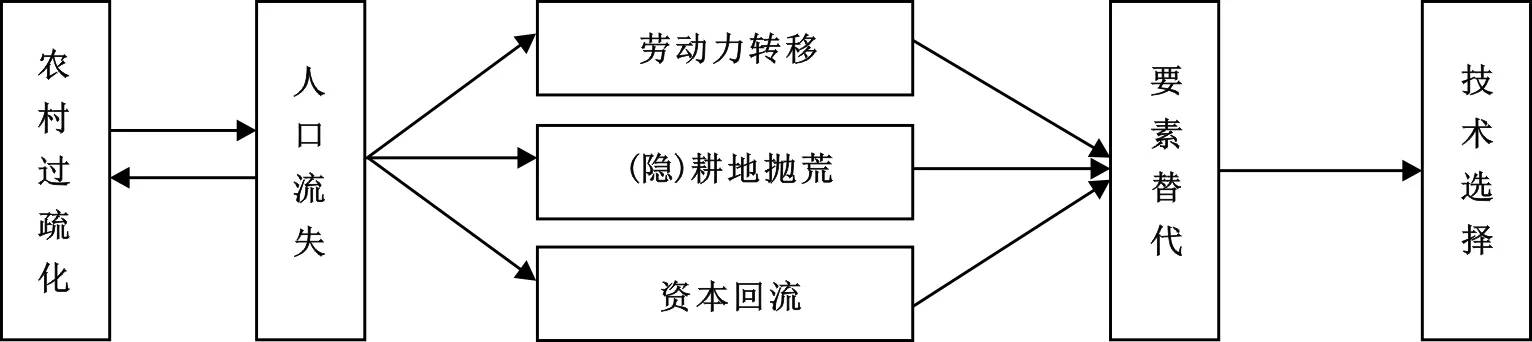

根据以上分析,以人口流失为表现的农村过疏化通过改变劳动力、土地和资本三种农业生产要素,影响农业生产中的要素替代,最终影响农业技术的选择,用图1表示。

图1农村过疏化对农业技术选择的影响途径

故本文根据要素替代理论提出以下假设:

假设1:农村过疏化对农业技术的选择具有显著影响,人口流失总体上使得农业具有使用机械化技术的倾向。

假设2:农村劳动力转移促使资本替代劳动力,使得农户倾向于选择机械化生产技术,但由于农村劳动力的选择性转移,这一机械化的趋势有所减缓。

假设3:农村人口流失后,土地变化会引起农村生产要素的变化,进而引致农业生产的技术选择,随着农户土地面积的下降,农业生产具有使用化肥、农药等生物化学技术的倾向。

假设4:资本的上升有利于技术的采用,且由于生物化学技术对资金的变化反映更加敏感,资本的小幅上升会促进化肥、农药等的使用量,使得技术相对偏向于生物化学技术,当资本积累到一定水平之后,才会促进农业生产机械化程度的提升。

四、模型设计与变量描述

(一)模型设定

将处于某市i在第t年的农业生产函数设定为:

(1)

式中,Ait表示技术因素的影响,Mit表示农业生产所投入的土地数量,Kit表示投入的资本数量,Lit是投入的总劳动力数量,Hit表示投入劳动力的综合能力。αi、βi和γi分别表示土地、资本和劳动力的替代弹性。

参考Mankiw et al.(1992)将人力资本因素以指数形式纳入到传统生产函数的方法,将人口变化因素和技术选择因素纳入到式(1)中,可以得到:

(2)

其中,PVit表示某市i在t年的人口变化因素,Dit表示某市i在t年的技术选择系数。根据以往的研究,假定:

αi+βi+γi=1

(3)

联立公式(2)、(3)可得到农民的人均产出为:

(4)

两边分别取对数可得:

ln(yit)=ln(Ait)+Dit+αiln(mit)+βiln(kit)+γiln(HitePVit)

(5)

其中,yit表示人均农业产值,mit代表人均耕地面积,kit表示农业人均资本投入。

因而,根据过疏化对要素禀赋的影响将计量模型设定为:

Dit=α0+α1PVit+α2ln(Ait)+α3ln(mit)+α4ln(kit)+α5ln(yit)+α6ln(Hit)+εit

(6)

其中,i和t分别表示第i市和第t年;Dit表示i市t年的技术选择系数,PVit表示人口变动的相关指标,Ait表示总体农业技术发展水平,εit为干扰项。

(二)变量描述

因变量:技术选择系数。对于技术选择系数的计算,借鉴常向阳等(2005)的方法,将技术选择系数定义为:

Di=(mi/M)/(fi/F)

(7)

上式中,Di表示技术选择系数,mi为i市的农业机械总动力,M为全国(各省)农业机械总动力,fi为i市化肥施用量,F为全国(各省)化肥施用量。若Di>1,则该市偏向于选择采用机械技术;若Di<1,则偏向于选择采用生物化学技术。

解释变量:过疏化变量。农村过疏化开始于农村人口的流失,呈现为农村人口的荒芜。本文用农村人口的净流出比例netflow来表示人口流失的数量,表示为(户籍人口中的农业人口-常住人口中的乡村人口)/农业人口。农业人口和乡村人口的数据可以将城镇人口排除在外,能够较清晰体现农村人口的变化。过疏化的过程表现为人口不断流出,结果则反映为流出地人口密度的变化,以农村人口密度表示这一特征,用农村单位面积人口密度denrural代理这一变量。

控制变量:(1)劳动力相关变量。人口的流失过程伴随着劳动力的选择性转移,改变了农村人口的结构,减少了从事农业的劳动力数量。用第一产业从业人员占比对数ln(laborpro)即第一产业从业人员与乡村从业人员的比值对数来表示农业劳动力的数量变化,这一比值对数变量既能够显示农业劳动力的变化情况,又能在一定程度上反映农村劳动力转移状况。(2)耕地相关变量。人口的过疏化导致农村出现土地撂荒、隐形抛荒、粗放经营及兼业化等现象,用人均播种面积对数ln(avesow)作为这一土地利用现状的代理变量,反映的是人均的种植频率和密度,表示为农作物总播种面积与农村常住人口的比值对数。(3)收入变量。非农收入在农业生产中对技术的采用具有重要影响,有助于农户购买机械化设备、化肥、农膜等农业要素。影响农户再生产投入的主要是上期农民人均纯收入,前期人均纯收入越多,农户用于投资的资本会更多,对农业技术投入更多的可能性也会越大,指标表示为剔除价格因素后的农民家庭人均纯收入*2013年之后农民家庭人均纯收入改为农民家庭人均可支配收入。滞后一期的对数ln(lavein)。(4)技术水平。农业的生产最终反映在农业产值上,用各地农村常住人口的人均农业产值对数ln(aveout)以及单位耕地的产值对数ln(culout)作为总体农业技术水平的代理变量。

根据以上说明将相关的变量描述如表1。

表1 相关变量描述说明

根据理论分析以及相关变量的描述,本文将计量模型设定为:

Dit= a0+a1netflowit+a2denrualit+a3ln(labproit)+a4ln(avesowit)+

a5ln(laveinit)+a6ln(aveoutit)+a7ln(culoutit)+εit

(8)

五、数据来源与实证分析

(一)数据来源和说明

本文的数据选取范围包括25个省区(河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏)、4个直辖市(北京、天津、上海、重庆),西藏、新疆、香港、澳门、中国台湾以及部分省区的一些地级市由于数据严重缺失,已被剔除,最终数据共包含了276个地级市(含4个直辖市)*剔除的28个地级市包括:内蒙古自治区的巴彦淖尔市和乌兰察布市,湖北省的恩施土家族苗族自治州,湖南省的湘西土家族苗族自治州,广东的深圳市、珠海市和佛山市,西藏自治区的拉萨市,陕西省的宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市和商洛市,宁夏回族自治区的石嘴山市、吴忠市、固原市和中卫市,福建省的莆田市、三明市、泉州市、漳州市、南平市以及龙岩市,黑龙江省的鸡西市、鹤岗市、双鸭山市、伊春市、佳木斯市以及七台河市,山东省的莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市以及菏泽市,青海省的海西蒙古族藏族自治州。。部分缺失数据采用移动平均法补充。

本文选取2005—2014年共10年的数据。数据主要来源于《中国城市统计年鉴》、各省(市、区)统计年鉴、各地级市国民经济与发展统计公报以及各地级市统计局统计数据。相关变量的描述性统计见表2。

表2 2005—2014年相关变量的描述性统计

(二)初步计量结果

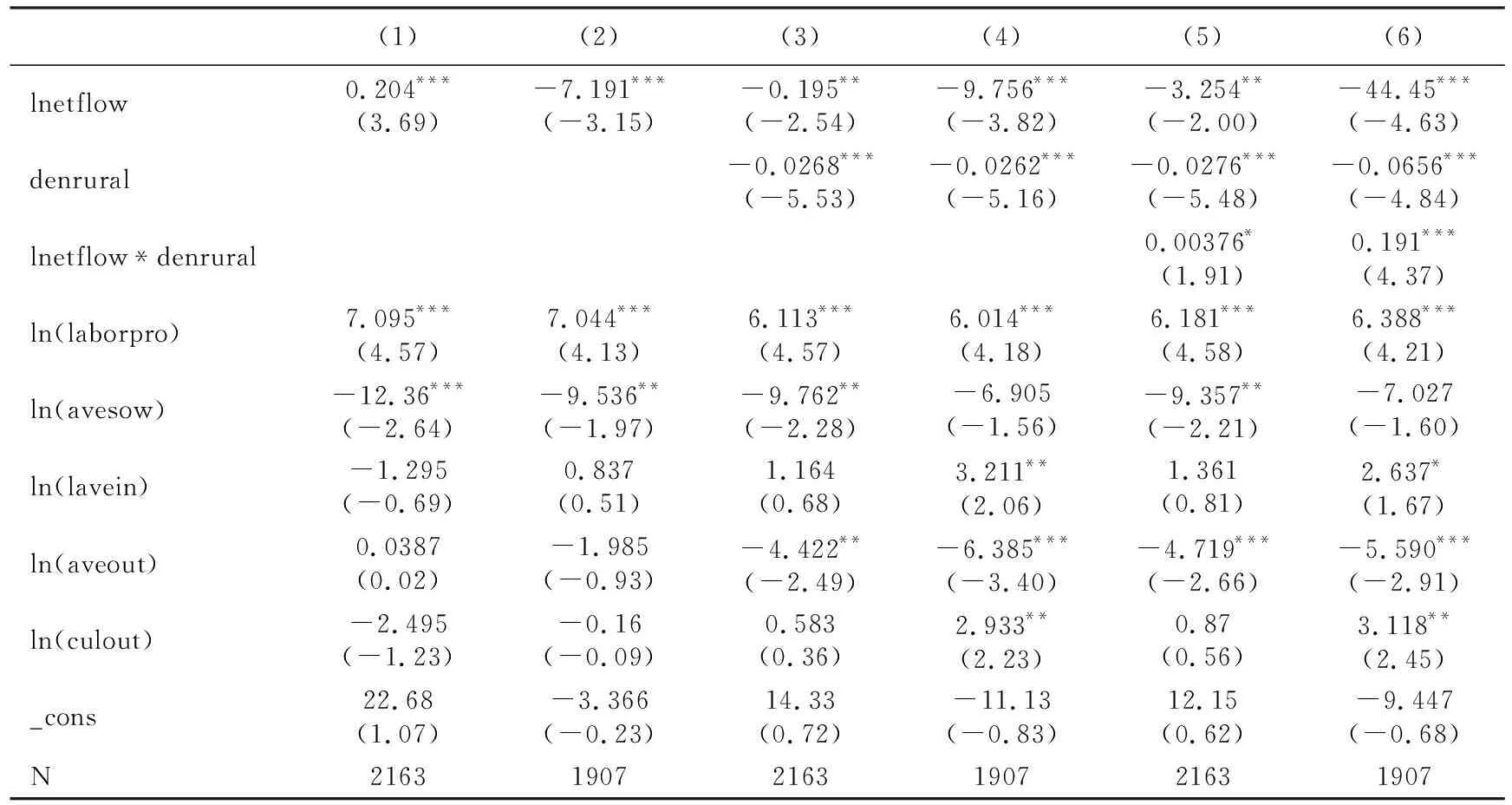

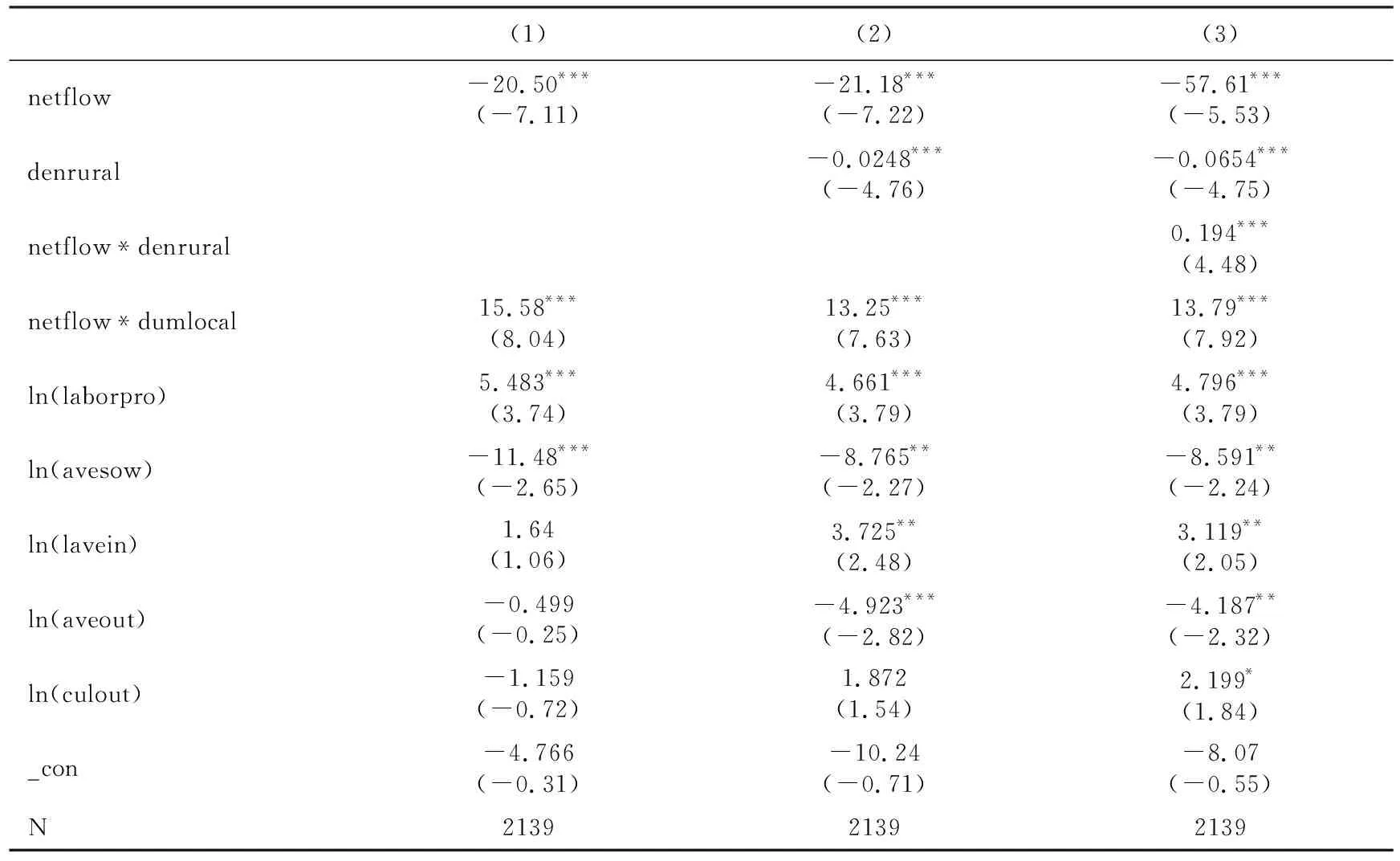

在控制了农业生产中的相关变量之后,对农业技术选择和农村人口净流出率的关系进行了回归,OLS的基本回归结果如表3中(1)列所示。在列(3)、(5)依次加入农村人口密度和人口净流出率与人口密度交互项(netflow*denrural)两个变量。为更清晰分析人口净流出对农业技术选择的影响,将人口净流出数值小于0(即人口流入)的数据条删除,研究人口净流出地区人口流出率对技术选择的影响,结果如表3中列(2)、(4)、(6)所示。

表3 人口过疏化对农业技术选择的影响

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量。

(三)回归结果分析

由列(1)、(2)的回归结果可以得出一个有趣的结论,即从总样本来看,人口的净流出与技术选择系数显著正相关,但在完全的农村人口过疏化地区,净流出率与技术选择系数显著负相关,随着人口的净流出,技术选择由机械化技术变为生物化学技术,这与假设1并不相符。这一结果表明了人口净流出地区技术选择的独特性,即并没有采用经济学理论所论述的资本替代劳动的路径,从而促进机械化技术的采用,反而具有选择生物化学技术的倾向。

这可能是因为:在人口净流出的区域,青壮年劳动力的流出使得这些地区出现大量的留守妇女、儿童和老人,这些留守人口由于自身知识能力、身体素质等方面的限制,更加倾向于选择相对容易实施的化肥、农药等生物化学技术,而忽略一些对技能等方面有要求的机械化技术。此外,家庭联产承包责任制使得农民只拥有小块土地的经营权,而这种小农经济性质的经营模式将土地分割开来,在一定程度上限制了农业机械化的发展。

在加入农村人口密度之后,列(3)、(4)中人口净流出率的系数均显著为负。人口净流出率的上升即人口数量的急剧流失,使得农村技术选择系数显著缩小,技术选择偏向于生物化学技术。且可以看出在人口净流出地区,净流出率的系数值会更大,农户选择生物化学技术的倾向更大。农村人口密度的系数显著为负,且在全部农村地区和人口净流出地区,人口密度的系数相差不大。随着人口密度的不断降低,技术选择系数逐渐上升,表明人口密度低的农村地区农业生产倾向于选择机械化技术,这与一般经济学原理相符,在劳动力稀少的地区,农业生产会采用资本替代劳动,即机械化生产。

在加入了人口净流出率与人口密度的交互项(netflow*denrural)之后,人口净流出率与人口密度对技术选择系数的影响仍然是显著负相关的,且在剔除人口流入的地区之后,影响系数的绝对值增大。(5)(6)列交互项的系数均为正,表明农村人口密度越大,人口净流出率对技术选择系数的影响越大,也就是说农村人口密度高的地区,人口净流出率对技术选择系数的影响更大,选择生物化学技术的倾向性更大;而在农村人口的进一步流失、人口密度降低的过程中,选择生物化学技术的倾向逐渐缩小,并且这一效应在人口净流出地区更加明显。此外,随着人口净流出率的增大,农村人口密度对技术选择的影响也越大。

此外,控制变量的回归结果也具有一定的意义,简述如下:

从农业劳动力的数量来看,劳动力数量变化对农业技术选择的影响方向为正,且总体回归的系数略小于人口净流出地区的系数,即劳动力的减少使得农业技术选择倾向于生物化学技术,在净流出区域这一趋势有所减缓,这与假设2相一致,但与经济学中的资本替代劳动力的理论相悖。本文认为出现上述情况的原因主要有:一是劳动力转移具有较高教育程度的选择性趋势,当劳动力流出后,留在农村的劳动力受教育程度相对较低,并且缺乏专业技能的培训,在采用新技术、接受新信息上处于弱势,使其在技术的选择上更倾向于生物化学技术而非机械技术。二是劳动力数量较多的地区通常是经济较为发达的区域,机械化实施条件、配套设施等相对较为完善,机械化规范生产更加容易;而劳动力数量少的区域由于经济不太发达,机械设施不完善,推广力度不够等使得机械使用较少。

从播种面积来看,列(1)、(2)、(3)、(5)人均播种面积的对数在5%的程度上显著为负,人均播种面积越低,农业生产选择机械化技术的可能性越大,这与假设3不相符,可能的原因是土地流转抵消了农户土地抛荒对农业技术选择的影响,使得农业倾向于机械化生产。但列(4)、(6)人均播种面积的对数值并不显著,说明在人口净流出的地区,播种的规模可能并不是技术选择的主要影响因素。

从农民人均纯收入来看,列(1)、(2)、(3)、(5)的人均纯收入对数的系数并不显著,这可能是因为,对于中国的农户来说,纯收入首先会用于住房等固定资产以及衣食等必需品的购置,对农业生产的技术尤其是大型设备(机械)以及大量肥料(化肥)的投入则相对较少,从而造成总体样本中人均纯收入对数值的系数并不显著。而列(4)、(6)的人均纯收入对数值系数显著为正,则可能是由于在收入允许的范围内,农户会增加农业机械及设备的投入量,使得机械替代劳动,与前文中当资本积累到一定程度时,有利于提高农业机械化水平的假设4相一致。

在后面四列的结果中人均产值对数值的系数均显著为负,即人均产值的提高会引起使用生物化学技术的偏向,说明农户当前提高产值方式主要还是通过化肥等材料提升土地的产出。

单位耕地产值的对数与农业技术选择系数正相关,且在人口净流出地区,系数显著,表明单位耕地产出越高,机械化技术采用的可能性越大。

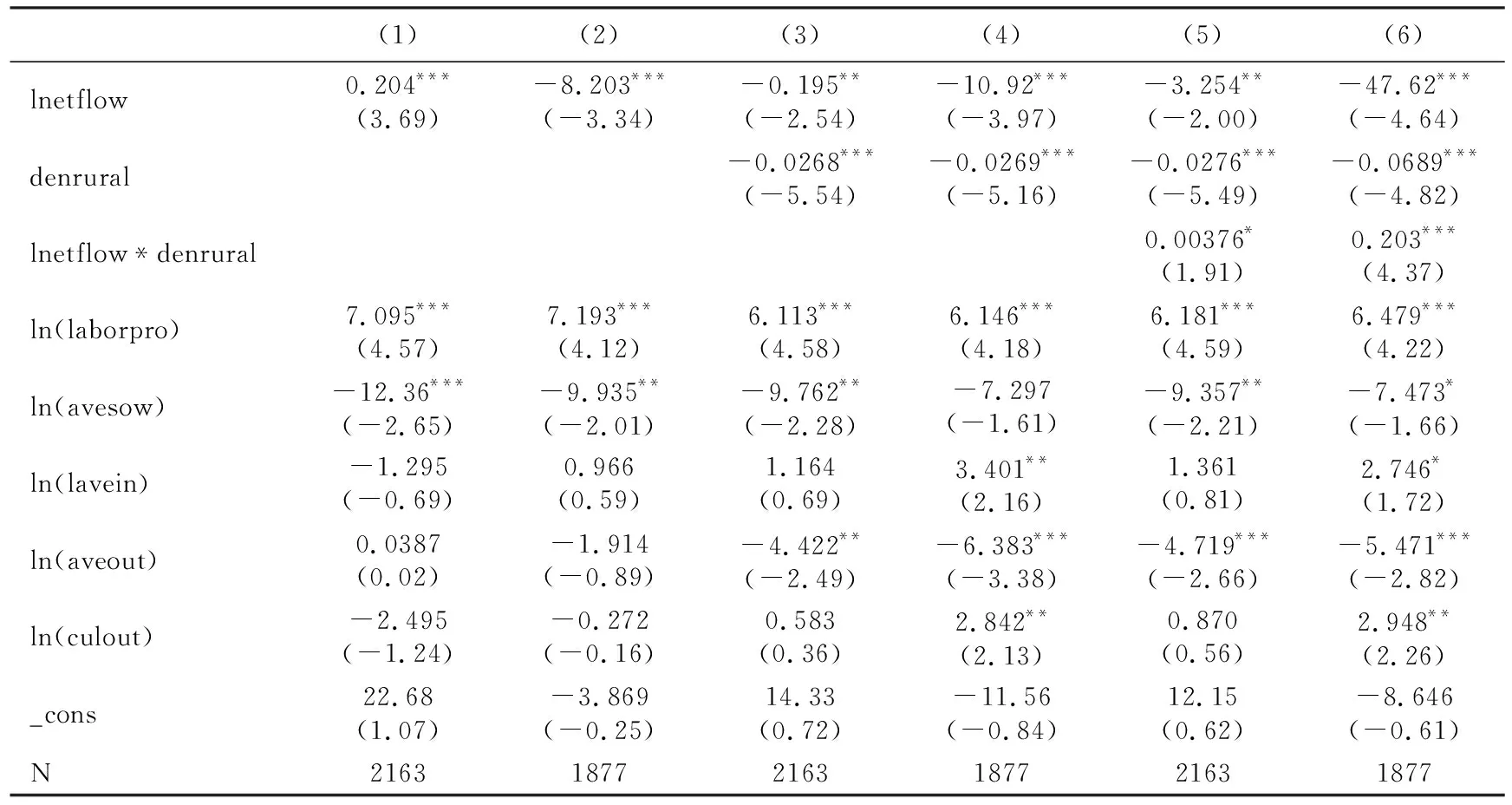

(四)内生性解决及稳健性检验

内生性问题会引起普通最小二乘的计量结果产生有偏性和非一致性,主要来源于两个方面:一是农业技术选择和农村人口净流出受到共同因素的影响,二是遗漏变量的存在。由于人口的流出具有延续性,其变化是一个连续的过程,因而农村当期的人口净流出与其历史的人口净流出高度相关。本文选取滞后一期的农村人口净流出率(lnetflow)作为工具变量,建立模型对内生性问题进行检验,回归结果见表4。内生性检验后,系数显著,且符号相同,大小略有变化,与基本回归结果大体一致,说明结论是可信的。

表4 农村过疏化与农业技术选择的内生性检验

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量。

前文通过对农村过疏化和技术选择关系的讨论,得到一些重要的结论,为了验证结论的准确性,还需要对计量模型进行稳健性分析。采用2SLS方法对回归模型进行检验,结果如表5所示。回归结果与前面的研究结果基本一致,说明回归模型是稳健的。

表5 农村过疏化与农业技术选择的稳健性检验(2SLS)

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量。

六、不同区域属性下过疏化对技术选择的影响

鉴于区域的不同特性下,农村过疏化对农业技术选择的影响存在较大差异,保留人口净流出地区的数据,本文进一步针对不同地区的区域属性研究过疏化对技术选择的影响。

(一)种植结构

不同农作物对机械化肥等需求不同,所选择的农业技术自然会有差异。根据种植结构的差异,在回归模型中加入人口净流出率与粮食种植面积比例的交互项(netflow*sowpro),其中种植结构用粮食播种面积与总播种面积的比值表示。其他控制变量与基本回归中的设定一致。回归结果如表6所示。

表6 不同种植结构下过疏化对技术选择的影响

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量。

由回归结果可知,主要变量与控制变量的系数符号及显著性与基本回归结果一致,表明回归模型具有稳健性。人口净流出率与粮食种植比例的交互项系数显著为正,表明农业技术选择更加倾向于生物化学技术,且粮食种植面积越大时,这一倾向更加明显。

(二)地理位置

不同地理位置下过疏化对技术选择的影响结果如表7所示。

表7 不同地理位置下过疏化对技术选择的影响

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量。

为了检验处于不同地理位置的地区,过疏化对农业技术选择的影响,在回归模型中加入农村人口净流出率与地理位置的交互项(netflow*dumlocal)。本文把地理位置分为东部、中部和西部三个地区,采用区位虚拟变量(dumlocal),以东部为基准,东部地区为0,中部为1,西部为2。其他控制变量与基本回归中的设定一致。

主要变量与控制变量的系数符号及显著性与前文一致,农村人口净流出率与区位虚拟的交互变量的系数在1%的程度上显著为正,由此可知,农村过疏化对不同地理位置下技术选择的影响存在差异,且西部地区的净流出率对技术选择的影响大于东部和中部地区,选择生物化学技术的倾向性更大。

(三)经济发展水平

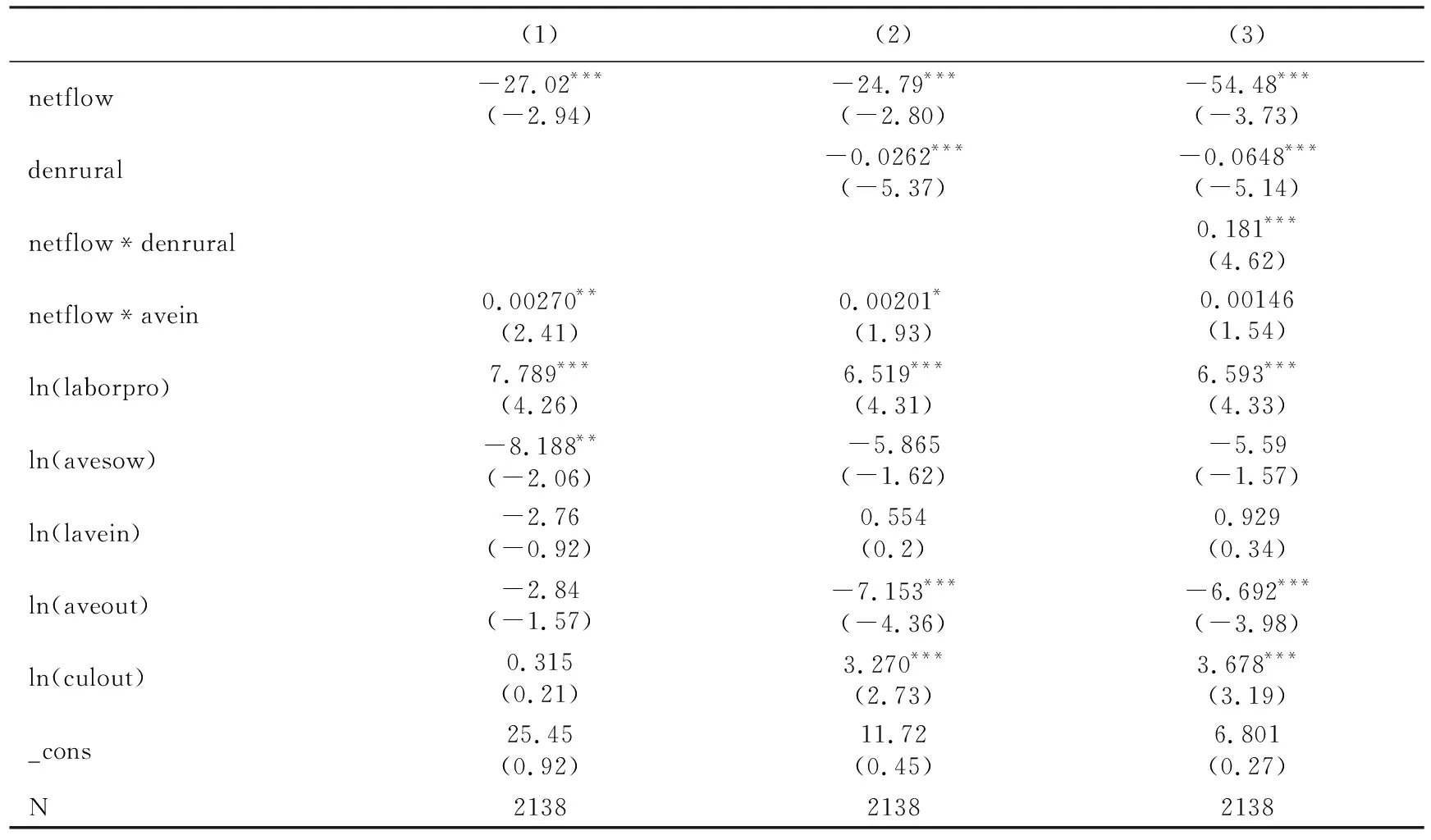

将当期农村人均纯收入作为农村经济发展程度的代理变量,在回归模型中加入人口净流出率与当期农村人均纯收入的交互项(netflow*avein),考察不同经济发展水平下,过疏化对农业技术选择影响的差异性,其他控制变量与前述一致。结果如表8所示。

人口净流出率、农村人口密度以及控制变量的符号与显著性一致,人口净流出率与当期农村人均纯收入的交互项的系数显著为正,可以看出,农村过疏化对不同收入水平下技术选择的影响存在差异,且在人均纯收入水平高的地区,净流出率对技术选择的影响更大,选择生物化学技术的倾向性更大。

表8 不同经济发展水平下过疏化对技术选择的影响

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量。

可以看出,不同地区农村人口过疏化对农业技术选择的影响存在差异:粮食种植比例越大的地区,人口净流出率对农业技术选择的影响更大,倾向于生物化学技术的可能性也越高;西部的农村地区,人口净流出率对农业技术选择的影响更大,倾向于生物化学技术的可能性也越高;农村人均纯收入较高的地区,人口净流出率对农业技术选择的影响更大,倾向于生物化学技术的可能性也越高。

这可能与中国农业生产的现实情况相关:其一是农村流失的人口主要是青壮年劳动力以及知识技能相对高的人群,留下的人口相对更容易使用生物化学技术;其二是相对于生物化学技术,机械化技术的使用成本明显较高;其三是中国的土地是块状分割的,不利于机械化技术的采用。

七、结论与启示

本文通过对农业技术选择和过疏化相关指标的测算,构建一个反映农村过疏化对农业技术选择影响的计量模型,采用29个省(市、区)共276个地级市(包括4个直辖市)10年的面板数据,以要素替代理论为基础分别从人口、劳动力、耕地、收入四个方面说明了过疏化对农业技术选择的影响作用。结果表明,农村过疏化对农业技术选择具有显著影响。首先,总体来看,人口的流失会引起资本对劳动的替代,从而出现机械化技术选择的倾向,但在完全人口流失的地区,人口净流出会造成偏向选择生物化学技术,有别于一般经济学展现出的要素替代理论,这主要是与中国农村劳动力选择性转移密切相关。其次,农村人口密度对农业技术的选择具有显著影响,人口密度越高,越倾向于选择生物化学技术;人口密度越低,则越倾向于选择机械化技术,与经济学理论中资本替代劳动的理论相符。再次,在农村人口不断流失的过程中,随着人口密度的逐渐降低,人口净流出率对技术选择系数的影响减小,即倾向于生物化学技术的选择减弱。本文认为,在人口净流出的开始阶段,留在农村的劳动力由于知识技能等限制更倾向于采用传统的、易实施的生物化学技术,但在人口的进一步流失过程中,留在农村的劳动力已经不能通过生物化学技术实现稳定的农业生产,从而会相对减弱生物化学技术的使用。最后,种植结构、地理位置及经济发展水平的不同会造成技术选择的差异。粮食种植比例越大,技术选择对化肥倾向越大;西部地区相比中东部地区,人口净流出对生物化学技术的选择偏向更明显;而人均纯收入水平高的地区,人口净流出使得倾向于生物化学技术的可能性更大。

总之,农村过疏化是快速工业化、城镇化过程中出现的一种经济发展不平衡的现象,对农村的生产生活产生了一系列的影响。不断促进城镇化的进程并不是要彻底边缘化乡村,进而造成乡村的“消失”,而是要最终实现城乡的协调发展。当前,解决农村过疏化问题的关键是人口过疏化问题,应当将土地过疏化、产业过疏化和资源过疏化作为突破口,逐步推进新型农村建设,实现农村现代化发展。