少数民族地区文化和旅游融合的作用及发展对策

——以新平县花腰傣的民俗文化旅游为例①

段红坤,朱贵荣

2018年3月,第十三届全国人民代表大会第一次会议批准将文化部、国家旅游局的职责整合,组建文化和旅游部,作为国务院组成部门。其主要职责:贯彻落实党的宣传文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游工作政策措施,统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展,深入实施文化惠民工程,组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作,维护各类文化市场包括旅游市场秩序,加强对外文化交流,推动中华文化走出去等。

文化和旅游部的组建,改变了过去文化部门只管文化、旅游部门只管旅游的状况。从前的那种两部委单一的而非融合的政府职能部门设置,或多或少影响了文化的保护、传承,也不便于旅游的尤其是民俗旅游的开展。我们都十分清楚,民族文化是民俗旅游的根基,民俗旅游的开展又对民族文化的保护、传承、挖掘等起到积极的推动作用。两部委的合并为民族文化尤其是人口较少民族的传统文化的保护、传承、挖掘、创新和发展以及民俗旅游的开展开辟了广阔的前景。

在我国和我省的一些地区,自20世纪90年代以来,就积极开拓本土文化资源与旅游的结合,展示民族风情为主题的民俗文化旅游业快速发展。新平县以“花腰傣”为品牌的民族文化旅游已经开展了近20年了,其所依托的是一些什么样的民族文化资源?其民族文化的留存状态如何?其对花腰傣地区民族文化的传承发挥了什么样的作用?其发展有些什么样的对策?下面就逐一进行调查、探讨。

一、花腰傣及其民族文化

(一) 花腰傣的人口及分布

花腰傣是其他民族对分布在红河流域哀牢山下的傣族约定俗成的一个称谓,其原因是在这一区域的傣族服饰上有一个独特而显著的特征——其服装上有一条长长的色彩艳丽的布带,上面绣满精美图案围在腰间,因而被其他民族形象的称为花腰傣。花腰傣有傣雅、傣洒、傣卡、傣仲、傣泐、傣章六种自称。傣雅、傣洒、傣卡分别居住于新平的漠沙、腰街、戛洒、水塘四镇,傣仲、傣泐、傣章则居于元江的大水平、甘庄、东峨等地,其人口数十万余人。

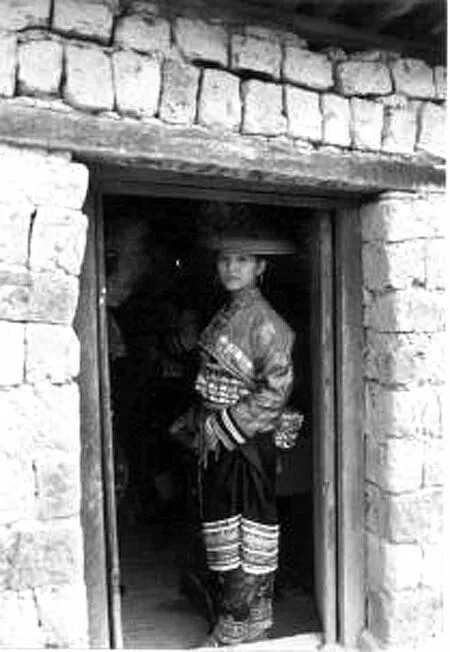

漠沙大沐浴傣雅服饰

红河流域的花腰傣长期生活于哀牢山下、红河谷这一狭长的特殊地域,过去交通不便,较为封闭,受外界影响也较小,保存了傣文化较多原始的、值得深入研究的东西。如:他们的宗教信仰就与多数傣族地区不同,即没有南传佛教的影响,信仰万物有灵、崇尚自然崇拜的原始宗教;其独特的妇女服饰保留着古滇国皇室服饰的痕迹;其节庆习俗与其他地区的傣族也有所不同;其婚俗、丧葬礼仪也与其他地区的不同;其所居住的土掌房也与其他地方傣族的吊脚楼不同;他们在哀牢山上开垦层层梯田,直至今天还保留着许多古老的农耕习俗。过去除元江县大水平的傣族过泼水节外,新平县和元江县其他地方的傣族不过泼水节,如今由于民俗旅游的开展,为丰富旅游内容,近几年来戛洒镇也开始过傣族一年一度的泼水节了,但他们不过关门节、开门节。花腰傣主要的传统节日是花街节;受到当地周边民族的影响,和汉族相同,他们也过春节、端午节、中秋节等节日。

(二) 花腰傣的服饰文化

作为一个以服饰来命名的民族支系,其服饰自然有着极其显著的特征。花腰傣服饰文化是其传统文化中的重要组成部分。

花腰傣支系中,傣雅、洒、傣卡的衣饰基本相同。上衣内穿小褂长及上腹际,褂边用银泡镶一圈菱形图案。夏季上衣只穿短褂,赤裸手臂。平时短褂外穿一至三件无领的窄袖对襟短衣――这种短衣胸部短,背部略长,胸前襟部分呈三角形状,周边、衣摆边以及袖口都挑有红、白、黄、绿四色条形图案。而上衣则一件比一件短,内长外短,第二件恰到的第一件的色阶边沿,第三件又到第二件的色阶边沿,层次分明。下身则着青色筒裙,裙长过膝盖,通常要穿三到六条。傣雅和傣卡的筒裙大致相同,裙边挑织红、白、黄、紫、绿五色横条,色彩丰富艳丽,在穿着时裙角左边略微上提,左高右低横斜口状,俗称“三叠水”。筒裙最外面的那件还须从裙脚边上斜提别于腰间,用花腰带系紧,让裙脚边的各种挑花图案显露,并臀部后侧系一条三角形的小围腰傣族称之“马盖丘”,俗称“屁兜”。傣洒的筒裙相对而言略显古朴,筒裙脚边的花边不同于傣雅、傣卡的,穿着时不提裙边角,筒裙下摆平齐,一般也是穿三到六条,只是从里到外一件比一件长 ,最外的一条要盖过膝盖,并系上花腰带。花腰傣无论何支系,下腿均打青布或者白布的绑腿,从踝开始绑至膝盖。

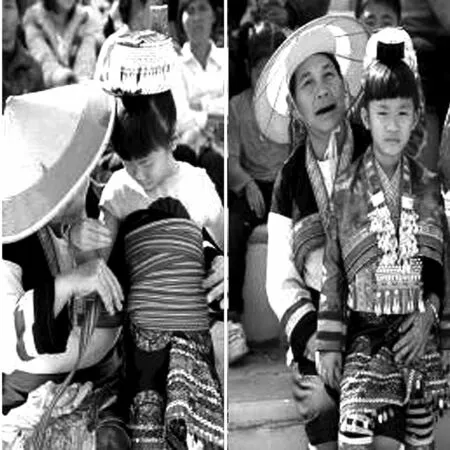

傣雅少女服饰

傣洒少女服饰

花腰傣家如生个女孩,其母亲就要为她缝制两套服装,一为盛装,另一则为少女装。

元江东峨傣雅盛装

少女装傣语叫“色吗劳寒”。现在花腰傣的少女装和过去传统的有所不同,与时俱进融入了很多现代元素,穿戴更为方便,装饰也时尚漂亮。大部分少女装还采用手工制作,其花边有纯手工刺绣、挑花,现在也有购买现成机制花边,然后再缝制上去的。筒裙的缝制也是一样,加入了很多现代衣料。即使是这样,要完整地做一套傣家少女装,按传统工艺做,一个人的功夫全部投入,也要一年甚至更长的时间。

而艳丽的盛装则由母亲亲手为女儿缝制。据说一生只在两种场合穿,一是出嫁时,二是亲人故去时。

花腰傣妇女的中老年生活装则是其服饰中的精品,可以说是凝聚了其一生人的心血,需自己缝制给自己。有的中老年装图案,花边是从少女时代开始挑花、刺绣的,在新平、元江两处傣族寨子的田间地头看到傣家妇女休息时在挑花、刺绣,可以说是随时随地为自己的服装缝制进行着准备工作,直至完工。

花腰傣少女织腰带

在进行田野考察时了解到, 花腰傣传统工艺手工制作流程是:绕线、纺线、织布、印染、挑花刺绣和缝制,按照此流程缝制一套服装,一个人全部投入到制作上,最少也要一年到两年时间。在漠沙大沐浴村实地调研时,笔者找到了曾在“首届中国·新平花腰傣文化(服饰)节”获服饰制作奖的杨秀美,通过她详细了解了花腰傣服饰制作的流程、工序、方法。据她介绍:带去参加比赛的是中老年生活装,从绕线、纺线、织布、印染、挑花、刺绣到缝制都是自己手工完成。而准备工作可以说是从20岁不到就开始了,甚至还更早一些。她12岁就开始跟奶奶学习挑花,15岁时就已经相当熟练了,前前后后花了近20年制作完成了这套服饰。花腰傣在自己的服饰上注入了自己的审美情趣和对周边环境自然美的理解和阐释,其妇女多以八角花、鸡冠花、酸角叶子花、蕨菜花等大自然中常见的花卉、植物叶型为花纹的图案造型,正如新平县文联主席陶贵学先生所描述的 花腰傣服饰文化是“穿在身上的艺术,写在身上的历史”。

腰带图案

花腰傣各个支系的服饰在造型、色块搭配、头饰装饰上均有较大区别,但其服饰有个共同的特点:就是都有那条最为讲究的花腰带。这条腰带一般都是自己亲自动手纺织的,同时绣上自己喜欢的花纹图案。腰带中有一条提花腰带,一般长度有1米有余,有的近2米,甚至更长,上面绣有植物、几何图案,现在还增加了十字绣的图案;镶嵌银饰的腰带有两条,一为带形并镶饰银泡,两头挂有银饰,上接内衣衣襟处,下至围裙正面左下端的;另一条为三角形的,上面也饰较小银泡,下沿垂彩色丝线长至裙边,此腰带可以将整个臀部覆盖。

三角形腰带

二、花腰傣聚集区的民族文化留存现状

时下,随着少数民族地区现代化进程的加快,这一方面带来了少数民族地区经济的发展,也为旅游业的兴盛提供了条件;但另一方面,在现代文明的冲击下,有些地区民族语言、民族传统建筑、传统服饰逐渐消失。

2009年国务院《关于加快发展旅游业的意见》第八条强调,要推动旅游产品分样化发展,实施乡村旅游富民工程,开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。这项措施在花腰傣地区得到了较为具体的落实。随后,在新平、元江两县进行田野考察中看到的普遍现象是,随着新农村建设的推进,随着花腰傣物质生活水平的提高,其居住条件得以改善,但其原有的与彝族的极为相似、屋顶平整、室内宽敞的土掌房除极少数村寨还有为数不多的几幢外,原来比较有特点的戛洒的大槟榔园、土锅寨、漠沙的大沐浴、水塘现刀村村寨的土掌房几乎不存在,取而代之的一幢幢崭新的砖混结构的新楼。而花腰傣民俗旅游示范点漩涡村原有的土掌房均已拆除,在其地基上建盖起了一幢幢崭新的楼房;全村都新修了水泥路,村子变得整洁有序,卫生条件得到改善,村寨焕然一新。由此,提升了乡村旅游的接待能力。当然,从另一个角度来看,我们也不得不为其土掌房的消失感到遗憾。

作为一个以服饰来命名的民族支系,其服饰自然有着极为显著的特征。我们都清楚地知道,每当说起一个民族,人们的第一反应往往是脑海中呈现出这个民族的特征,也就是我们常说的第一印象,而第一印象往往是来源于其外部特征,外部特征更多是来自于服饰特征等直观形象的,而不是用文字符号来描述的这个民族的历史文化。之所以强调一个民族外部特征的重要性,是因为在现实生活中,物质化的外在特征最容易发生改变。就花腰傣服饰而言,其传统手工缝制过程相当耗费时间和精力,就连完整穿着齐全这套服饰也要花费大量时间,而且不便劳作,因此,平时在日常生活中除极少数老年妇女还保有穿其传统服饰的习惯外,中年妇女尤其是较为年轻的女子可以说是几乎不穿戴本民族服饰,久而久之,他们难免会淡忘自身的传统服饰,这势必影响传统服饰文化的保护与传承。

漩涡村原有风貌土掌房

旋涡村今日风貌

三、民俗文化旅游对花腰傣地区民族文化传承的作用

20世纪90年代以前,人们对“花腰傣”的认识可以说是几乎为零,这是因其时的经济发展状况所致的。据国家统计局城镇居民生活调查队的资料表明,其时国人收入近70%用于购买生活必需品,一月下来节余甚少,人们很少出门旅行。加之,花腰傣生活于哀牢山下、红河谷这一狭长的地域,过去交通极其不便,与外界接触较少,处于一个相对封闭的环境中。外界人士几乎是不可能涉足该地区的。20世纪80年代初期,元江县文工团参加全国乌兰牧骑文艺汇演,推出了花腰傣舞蹈节目《跳南嘎》,将花腰傣的形象以舞台形式展现在全国观众面前,让人们对花腰傣有了初步的感知,*段红坤:《民族文化传承中“文化自觉”的重要性——以新平县“花腰傣”民俗旅游开展为例》,《大舞台》2011年第2期。但对其印象可以说是瞬间即逝,没留下较为深刻的印象。

以民族文化为旅游资源的民俗旅游的在我国的兴起,真正让世人能近距离看到花腰傣,走进其生活的村寨,感受和体验其生活方式。正是民族文化旅游的兴起,使得旅游目的地的居民清楚认识到,由于自身独有的民族文化才会吸引旅游者前来游览、参观,带来经济效益,认为自己的传统文化“有用”,才会自觉加入到保护、传承它的行列中去。

改革开放以来,伴随着我国经济的发展,我国人民的可支配收入有了较大程度的增长,恩格尔系数(居民收入用于饮食的比例)下降,旅游支出比例持续提高。在经历了最初的山水观光旅游热后,有越来越多的游客开始把兴趣与目光转向了人文旅游,以民族文化为旅游吸引物的民族旅游正吸引着越来越多的包括国外游客在内的游人。据国家旅游局对美、日、英、法、德五国访华动机的综合调查表明,排在第一位的是为了了解当地民众的生活文化,占100%;第二位是了解历史文化,占80%;第三位是游览自然风光和品尝佳肴,只占40%。*沈受君:《民俗旅游的现状与发展》,《民俗研究》1995年第1期。显然这些国家的游客对异国的风土人情和人民生活最感兴趣,想体验异国情调。有鉴于此,各国都很重视开展本国独特的民俗风情旅游活动。如:联邦德国在20世纪80年代的促销主题,除宣传其丰富的历史和文化遗产外,特别强调其“充满浪漫情调的民俗风情”;泰国90年代初印制的宣传手册,其标题就是“异国情调的泰国”。*邓永进:《民俗风情旅游》,昆明:云南大学出版社,2001年第1版,第13页。因此,我们可以说,民俗旅游以它与生俱来的民族性、地方性、文化性和参与性特点,在当今旅游业中展现出了无与伦比的优势和广阔的发展前景。

20世纪90年代以来,以开拓本土文化资源、展示民族风情为主题的民俗旅游业在中国兴起,其发展势头良好。以多民族著称的云南省有着丰富民族文化旅游资源,其发展势头更为迅猛。1999年国家旅游局推出了“’99生态环境旅游年”,也是’99昆明世界园艺博览会召开的一年。新平县旅游局积极调整生产经营机制,全面进行新平县旅游资源的规划,确保旅游资源的可持续发展,强化旅游业对现代服务流通业的龙头启动作用。其利用’99昆明全国旅游交易会在昆明召开之契机,推出了独特的旅游品牌——花腰傣民俗旅游和哀牢山的原始生态景点旅游。花腰傣一经推出就以其炫丽的服饰、独特的文化引起各界人士的关注,吸引着国内外无数专家、学者及传播媒体前往探寻、揭秘,同时也吸引了很多国内外游客。有的学者为了揭开花腰傣文化神秘的面纱,常年居住在花腰傣家中研究,让这个千百年来深藏于哀牢山下红河谷地的傣民族群体的许许多多文化之谜公之于世。

傣仲盛装

新平县自打造花腰傣民族传统文化旅游品牌至今,政府出台了各项积极的政策、措施,用于鼓励广大群众积极弘扬其民族传统服饰。如:鼓励宾馆饭店人员穿着花腰傣传统服饰,并发放80元、50元、30元作为奖励;同时鼓励傣族村子保持原有穿着并评比,也发放一定资金作为奖励——借以营造民族气氛、保持花腰傣地区的原有民族风貌。在元江县大水平村就有一所以花腰傣分支傣仲民俗文化为主题的蒙面情歌传习馆。据其负责人杨秀仙介绍,平时传习馆招收部分青年男女,由她教授傣仲的传统服饰制作、她老公刀明宗传授一些傣族歌曲、舞蹈表演技艺,接待旅游团队或者个人来访者,进行服装展示、歌舞表演,收取一定费用。一般穿着一次本民族服装供来访者拍照收费200至500元不等,其他另算。一年下来收入还是蛮可观的,几年时间不但养活一家人还扩建了新房。从中可以看到,目前一些本民族人士已清楚地意识到可以利用传统文化来为自身服务,让自己受益,从而自觉不自觉地投入到传统文化保护与传承中去。作为普通老百姓,对何为非物质文化遗产之概念并不是十分清楚,但这样的旅游活动,使他们知道自身的传统文化是对自己有用的,能够为自己带来经济效益——即拥有实用性。这样一来,就为自身传统文化保护与传承带来了积极的一面。

四、花腰傣地区民俗文化旅游的发展对策

促进文化与旅游融会,必须多措并举。新平县为了确保旅游资源可持续发展,除政府积极引导外,更主要的是让旅游目的地的原住民、民族传统文化的拥有者花腰傣积极参与进来。为此, 新平县委和县政府积极举办各种学术研讨活动提升人们对花腰傣原生文化的认知度,持续推出民俗文化旅游活动打造其民俗文化旅游品牌,以原生民族文化的传承使其民俗文化旅游大放异彩,以全方位的宣传营销活动促其民俗文化旅游开展。

(一)以学术研讨活动提升花腰傣文化的认知度及其地位,促民俗文化旅游活动开展

2001年2月4—7日,新平县召开了由云南省人民政府新闻办公室、云南省社科院主办,新平彝族傣族自治县人民政府承办的新平花腰傣国际学术研讨会,来自泰国、美国、法国、英国、日本、越南、波兰7个国家的70多名学者以及60余名中国学者参加了这次会议。与会者参观了新平县具有代表性的大槟榔园、赵米地、大沐浴等三个傣族村,参加了春耕地、祭龙等祭祀活动,参观了纺织、制麻、制作土陶等手工艺制作及傣族传统的水能利用,并走进傣族家庭了解民风民情。2007年10月1―3日,由云南省社会科学院主办、新平彝族傣族自治县人民政府和云南省社科院民族文化保护与发展研究中心承办的“中国花腰傣服饰文化学术研讨会”在风景秀丽的花腰傣之乡——云南省新平彝族傣族自治县漠沙镇举行。来自中央民族大学、云南省社会科学院、云南大学、云南民族大学、云南省博物馆以及玉溪市的本土学者共42人参加了会议。会议主要围绕着花腰傣服饰的构成、工艺特点和象征意义、服饰文化的传承和保护、服饰研究方法论等主题进行,收到论文30篇,涉及其服饰与审美、服饰文化与法律保护等等,内容丰富,题材多样,这对于加强云南民族服饰研究具有重要的理论和现实意义。同时也对花腰傣民族文化旅游开展、其传统文化(服饰文化)保护、传承起到了指导意义。

(二)政府牵头打造花腰傣民俗文化旅游品牌

新千年前后,新平县委县政府做出了以花腰傣为品牌、振兴旅游产业的决定。他所着力打造花腰傣旅游品牌,依靠品牌效应带动其旅游业发展;挖掘花腰傣民族文化,借以带动其他相关产业的发展。具体举措如下:

1999年,新平县旅游局利用‘99·昆明全国旅游交易会在昆召开的契机,推出独特旅游品牌——花腰傣民俗文化旅游和哀牢山原始生态旅游;招商引资花腰傣民族风情园的建设,借丰饶、独特、优美的生态文化旅游,完善配套、突出重点,配合旅游扶贫政策,多方面加大旅游业的投资力度。2000年推出神秘哀牢之旅,其风情独特的花腰傣民风民俗吸引了众人的目光,接待游客2万余人,收入95.1万元。2001年新平县围绕建设“绿色经济强县、民族文化生态旅游县”的两个宏伟目标,首先确定哀牢山自然生态和红河谷花腰傣文化旅游品牌,开发了“漠沙大沐浴花腰傣(傣雅)民族文化生态旅游村”“戛洒大槟榔园花腰傣民族文化生态村”民族旅游的“硬件”措施,增强了接待能力,使得这一年旅游人次增加,同时也增加了收益,让当地居民也得到了实惠。以戛洒镇为例,2001年旅游人数达32.7万人次,创汇11.9万美元。国内旅游综合收入7473.6万元,比2000年增长18%。其中2001年2月5日,近5万游客涌进大沐浴花腰傣民族文化生态旅游村欢度狂欢节。据不完全统计,漠沙花街节一天市场零售额就达75万余元,极大刺激了地方消费,增加了农民收入。2001年10月黄金周其游客达10万余人,收入100余万元。戛洒镇的宾馆、旅社连续三天出现了100%的客房入住率。2005年2月11至14日,在戛洒大槟榔园、漠沙大沐浴成功举办花街文化旅游节。充分展示了“魅力红河谷、多情花腰傣、浪漫花街节”风情的这个节日,节日期间游客量达7.1万人次,实现收入1100万元,两地客房入住率达100%。为整顿和规范旅游市场秩序,新平县制定了旅游业发展考核奖励措施和相关政策,一是宾馆酒店提升档次奖励;二是氛围营造奖励,旅游接待窗口人员统一着花腰傣服装,并将花腰傣标识用于装潢装饰、餐具等方面,充分营造了花腰傣之乡的浓厚氛围,对做得好的单位分别奖励5000元、2000元、1000元。2005年新平县接待游客30.9万人次,收入7162.8万元。2006年春节期间,新平县在戛洒镇举办了东方情人节“花街”节,接待游客7.84万人次,收入1734.8万元。2007年,新平县继续推出花腰傣品牌——举办了服饰节,进行传统文化展演,即进行春耕礼仪习俗、纹身、染齿、制陶、婚俗、吃秧箩饭、着装比赛、雅摩祈福等民俗展演。全年接待游客41.93万人次,收入12203万元。2008年,新平县在戛洒大槟榔园设为主会场,哀牢山设分会场,举办了“花街”文化旅游节,举行《风情万种花腰傣》专场文艺演出,接待游客5.25万人次,收入1094.47万元。这一年还将建设戛洒第一旅游大镇作为重点,突出花腰傣特色品牌,全县共接待游客50.22万人次,收入15661.12万元。

传统服饰后“继续有人”

(三)以全方位、立体的宣传、促销活动促民俗文化旅游开展

一个民俗文化旅游品牌要创立,同时带动相关产业的发展,就要加大其立体的宣传、促的力度,从而喜迎四海宾客,创造社会和经济效益。

新千年前后,新平县的海内外宣传活动浪潮迭起。2002年新平县重点打造花腰傣品牌,进行重点宣传,组织了“新平花腰傣风情图片”巡回展,香港凤凰卫视及国内多家电视台、报刊等媒体对其进行了宣传报道。与此同时,首届新平“花腰傣‘花街节’文化旅游节”策划、宣传展开,进一步确立了花腰傣的主导形象地位。2002年7月26日由新平县与《云南旅游》(海外版)杂志社共同举办的“花腰傣民族风情图片”在昆明展出,进一步扩大了花腰傣的影响力。2003年,新平花腰傣服装展示队参加了在法国举行的中国文化年活动,为新平花腰傣民俗文化旅游走向世界打开了一扇窗口。

近些年来,新平县紧紧围绕“风情花腰傣,神秘哀牢山”的旅游宣传主题,依托高端媒体进行其宣传营销。与中央电视台合作拍摄制作的大型户外访谈节目《乡约云南新平》在央视7套播出;配合央视国际频道拍摄了《百山百川行》《快乐汉语》等节目;与腾讯进行深度合作,面向6亿腾讯用户及3000万QQ空间黄钻用户宣传推介新平旅游。新平县与长春电影制片厂合作拍摄花腰傣民族题材电影《花腰恋歌》于2017年在全国院线上映,进一步将花腰傣灿烂的民族文化和多彩的民族服饰推向全国和国际公众的视野。

近年来,新平县还成立了传统媒体和新媒体融合发展的云南花腰傣文化传播有限公司,在进行日常宣传工作的同时,对重大民族节日、演出活动,不但进行电视转播、直播,还新增了微信、微博、网站等新媒体进行直播。通过这些宣传、营销新举措直接带动了游客和旅游经济的增长,新平旅游形象得到显著提升,扩大了知名度,提高了美誉度。

(四)以民族文化的传承使民俗文化旅游大放异彩

从以上资料中,我们可以看到,正是民俗旅游的开展,让旅游目的地的主体居民花腰傣增加了收入,得到了实惠,物质生活水平得到提高,从而使他们清楚地认识到,正是因为他们自身特有的、有别于其他民族的文化特点,人们才会前来他们的家乡旅游、他们也才会直接受益,从而增强了他们的民族自信心,强化了他们的族群认同意识,他们的文化自觉也得到了加强。

2002年,云南大学在当地建立了南碱花腰傣民俗传习所,让其传统文化得到较为完整的保留和传承。*段红坤:《民族文化传承中“文化自觉”的重要性——以新平县“花腰傣”民俗旅游开展为例》《大舞台》2011年第2期。此后,新平、元江出现了多家由民间艺人自发组织的传习馆(所),传授本民族传统文化、服饰制作技艺等,为民族传统文化的保护、传承打下一个良好坚固的基础。在新平漠沙、戛洒还有多家以缝制“花腰傣”传统服饰的专业户。

2009年9月9日,新平县傣族服饰被列入云南省非物质文化遗产保护名录,进一步确立了新平县傣族花腰傣服饰在其民族文化中的地位。

2007年10月2—3日,由新平县人民政府主办、漠沙镇人民政府承办的“首届中国·新平花腰傣文化(服饰)节”在漠沙镇举行。该服饰艺术节的成功之处是将传统知识的拥有者——花腰傣民众,放在核心地位并从节日中受益,办成了真正的“人民的艺术节”。

2012年,新平彝族傣族自治县人民政府关于印发的新平县旅游产业发展扶持奖励办法中,明确规定:对直接投资开发自然生态和民族文化资源类旅游文化建设的项目,需要建设永久性设施(自然保护区除外)的,按有关规定供地,待项目建成营运后,土地出让金超过基准地价部分等额奖励给投资企业。对新建的非政府性资金投资的旅游项目,固定资产投资在1000万元以上的,建设期间所缴纳税收的县级收入部分的50%按年度奖励给投资企业;建成营业三年内所缴纳税收的县级部分全额奖励给经营企业。鼓励乡村旅游接待经营户提档升级,经县级以上旅游行政主管部门考核评定,按星级评定结果对获得三星级以上的经营户给予奖励。即:三星级奖励1万元,四星级奖励2万元,五星级奖励5万元。星级旅游饭店(农家乐)、旅游接待推荐单位按照县旅游行业主管部门的要求对经营场所进行提档升级改造,经审查核实,达到整改要求的,按照实际投入的10%给予奖励,最高奖励金额不超过20万元。

上述一系列扶持奖励办法,保护、传承和弘扬了优秀民族传统文化,引进了大量外来投资,如戛洒镇傣族园的建设等,扩大接待规模,提升了接待档次,增加了服务娱乐项目,同时也提高了农家乐经营户的积极性。其让旅游者可以驻足,深入村寨感受当地的风土人情,真正“融入”到当地住民的生活中。*以上数据及资料由县政府、统计局、文化旅游局提供,并参考2000至2008年《新平年鉴》。

结 语

现代旅游对民俗文化的传播起着越来越重要的作用。旅游者在旅游过程中除获得美的享受外,获得新的知识也是其主要目的。民俗文化资源之所以能成为吸引旅游者的重要因素,是因为它具有较强的知识性和艺术性。民俗旅游是现代旅游与传统民俗的融合,旅游借助民俗文化丰富其内容,满足旅游者求新求奇、愉悦身心的审美需要。民俗文化资源借助旅游不断丰富发展、广播四海,并且民俗文化资源还可通过旅游产业,变资源为资本,从而增强自身的实力。二者的结合相得益彰,共同实现民俗传承与旅游的双赢。现代旅游者多以体验异地文化为目的,接待地为满足旅游者需要,多方展示本地区民俗文化精华。因此民族文化为资源的民俗旅游开展,对旅游目的地原在原住民的传统文化保护、传承起到积极的推动作用。同时,也看到一个现象,近几年由政府出门组织的大型活动较之过去少了,这是游客兴趣发生了变化所致,还是因为旅游内容已经成熟?这值得我们进一步考察、认证。但一年一度的花街节仍然有条不紊开展,仍然热闹非凡。