开放腹膜前与腹腔镜腹股沟疝修补术回顾性对照研究

龙厚东 王敏华 闫纪平 张建桃

对于腹股沟疝的治疗在过去的30年里发生了很大转变。其中最重要的认识是从原来传统的组织缝合修补向放置补片的无张力修补的转变。而腹腔镜疝修补术由于对腹膜前间隙的充分游离,耻骨肌孔的完整覆盖,无前入路的损伤等优点,正迅速被广大疝专科医生所接受[1]。虽然腹腔镜疝修补术相比于开放疝修补术确实具有术后恢复快,疼痛轻的优点,但是,腹腔镜疝手术所谓的“优势”常常是以李金斯坦疝修补术作随机对照研究对象而得出的[2]。作为当今应用最为广泛的开放疝补片修补术,它不论是在麻醉方式、手术层次,还是补片的固定方式以及力学原理上与腹腔镜腹膜前修补手术都完全不同。因而得出的关于近、远期并发症以及复发率在两者之间的孰优孰劣并不能完全代表开放术式和腹腔镜术式之间的真正区别[2]。

Modified Kugel(MK)手术是将补片放置于腹膜前的开放修补方式,作为我国开展广泛的手术,它是一种不同于李金斯坦、更接近于腹腔镜疝修补原理的开放手术。手术因操作层次和补片放置位置与腹腔镜手术相同,能更确切地说明腹腔镜和开放手术在局部血肿、血清肿、麻木、疼痛以及复发等多种近、远期并发症上的区别。因此,本文旨在通过对在2013~2016年我院普外科收治的520例病人进行回顾性研究,探讨MK手术与腹腔镜腹膜前修补手术的差异。

资料与方法

一、一般资料

纳入本次回顾性研究病例,我院普外科病区2013年1月至2016年12月收治年满18岁、进行腹膜前修补手术的腹股沟疝病人共计520例。排除标准为:美国麻醉医师协会(ASA)评级为Ⅵ或Ⅴ级,嵌顿疝行急诊手术病人以及因污染仅行单纯修补的病人。分为开放腹膜前修补组(开放组)以及腹腔镜腹膜前修补(腔镜组)两组,分组详见表1。由同一组富有经验的医师负责全部标准化手术治疗。开放手术通过局麻/椎管内麻醉/硬膜外麻醉/腰硬联合麻醉下完成。腹腔镜手术则全部在全身麻醉下完成。

二、术前准备

术前半小时一次性给予抗生素先锋Ⅵ 2.0 g,先锋试验阳性则给予克林霉素0.6 g,术后给予相同计量抗生素一次。嘱术前排尿,一般不留置导尿。

三、手术方法

1.开放腹股沟疝修补(MK手术) 切开皮肤、皮下组织及腹外斜肌腱膜,打开外环口。腹外斜肌腱膜下游离,处理疝囊后完全高位游离或者横断疝囊,近端采用3-0薇乔缝线缝合后回纳,远端疝囊旷置。游离腹膜前间隙,内侧至腹直肌后超过中线,上缘至联合腱上方2~3 cm,外侧近髂前上棘,下至耻骨梳韧带以下,并使精索内容物腹壁化,即自内环水平以下将精索血管和输精管从腹膜游离约6~8 cm[3]。取BARD 5816补片(13.0 cm×9.5 cm)/5814补片(12.0 cm×8.0 cm)置入腹膜前间隙,缝合固定带,关闭腹横筋膜。缝合腹外斜肌腱膜,重建外环口,逐层关闭皮下组织及皮肤,合成胶黏合伤口。

2.腹腔镜下腹股沟疝修补术(TEP) 手术操作处理参照《腹股沟疝腹腔镜手术规范化操作指南》[4],处理疝囊游离腹膜前间隙后放置大号的Bard 3D MAX补片(16.0 cm×10.8 cm)完整覆盖耻骨肌孔。退出器械后放气,常规关闭Trocar孔,合成胶黏合皮肤。

3.腹腔镜下腹股沟疝修补术(TAPP) 进入腹腔后,在疝缺损上缘自脐内侧皱襞至髂前上棘切开腹膜,游离上、下缘的腹膜瓣,进入腹膜前间隙后间隙的建立和疝囊的处理类似于TEP手术,腹膜的关闭采用3-0薇乔可吸收缝线连续缝合,放置补片以及关闭Trocar孔的操作类似于TEP。

四、术后处理

病人清醒后送回病房,常规补液,吸氧3~4 h。有尿潴留的病人给予留置导尿,术后1~2 d拔除。无尿潴留病人待麻药代谢后可自行下地如厕。术后无需换药。

五、资料收集

数据的记录包括:病人的年龄、性别、疝类型(Nyhus分型)、ASA评级、手术时间、术后慢性疼痛视觉模拟评分法(visual analogue scale/score,VAS)评分、住院时间、术后2周恢复正常活动的病人数量;本次研究中被定义为高风险的术中并发症包括:血管损伤、肠管损伤、膀胱损伤以及麻醉相关;短期并发症和远期并发症以及复发。以上数据评估、收集和记录均由两组医师独立完成。

六、随访

出院时建立随访登记表。随访时间点分别为术后2周、4周、3个月以及1年。1年之后,将继续进行电话随访,频率为每年一次。本研究中慢性疼痛定义为:超过3个月以上的持续疼痛或者不适。

七、统计学处理

结 果

225例进行了开放腹股沟疝修补术(43.3%),295例进行腹腔镜下腹股沟疝修补术(56.7%),其中81例行TEP术(27.5%),214例行TAPP术(72.5%)。截至数据统计日,所有病人在术后1个月回到医院复诊。但随访期间,研究病例中共有15例病人失访,4例病人因其他疾病死亡,其余完成随访病人共计501例,随访率96.3%。(表1)

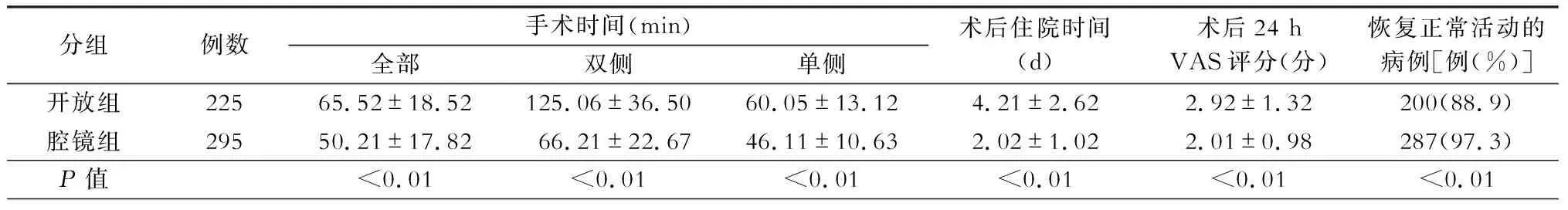

开放组的病人年龄明显高于腔镜组,差异有统计学意义(P<0.01)。其他的基本数据例如性别、Nyhus分型及ASA评级等两者之间差异没有统计学意义(P>0.05),具体见表1。共有3例病人术中改变手术方式:2位因腹膜破损较大TEP手术改为TAPP手术;1例病人因为术中损伤膀胱,TAPP手术改为开放手术。表2显示,腹腔镜手术病人的手术时间比开放组短,分别为(50.21±17.82) min和(65.52±18.52) min(P<0.01);术后住院时间比开放组短,分别为(2.02±1.02) d和(4.21± 2.62) d(P<0.01)。腔镜组病人的VAS评分较开腹组更低,分别为(2.01±0.98)分和(2.92±1.32)分(P<0.01)。更多的腔镜手术病人在术后2周内恢复正常活动(分别为287例和200例,P<0.01)。见表2。

表1 基本数据在两组病人中的对比

注:a在比较Nyhus分型时复发疝排除在外

随访期间,所有病人的总体复发率为1.9%(10/520),其中开放组复发率为2.2%(5/225),腹腔镜组为1.7 %(5/295)。两组间比较差异没有统计学意义(P>0.05)。且两组的复发率都维持在较低的水平上。

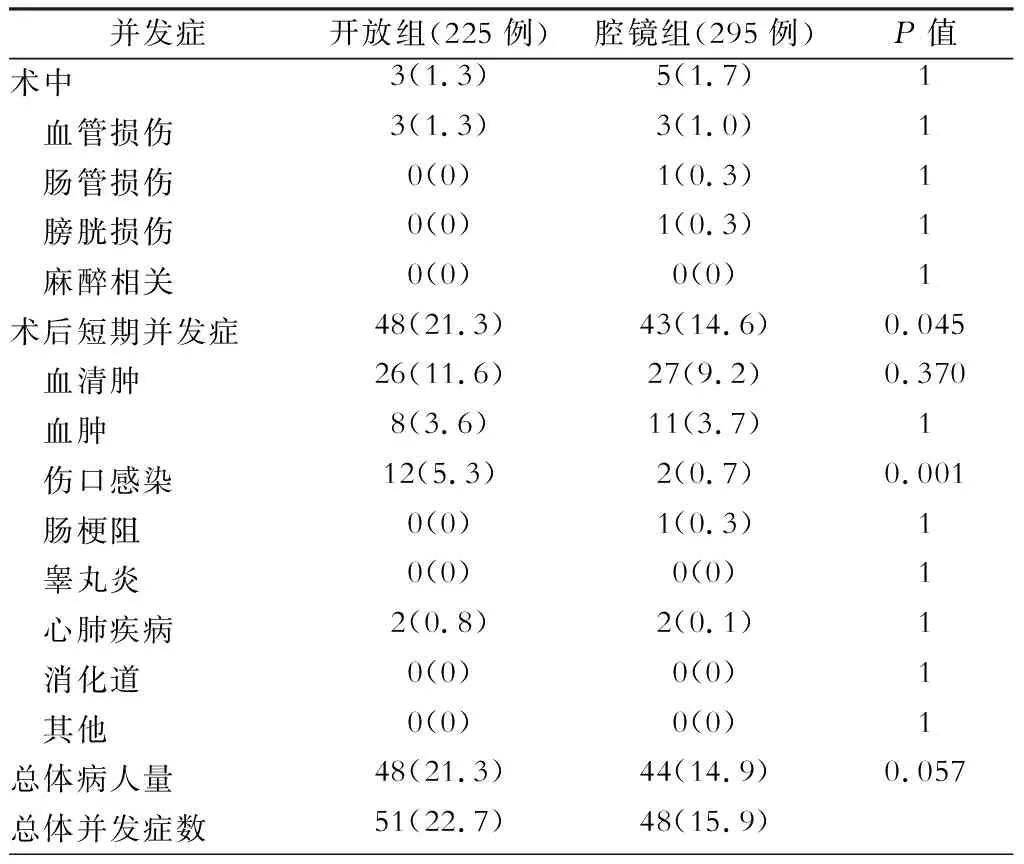

腔镜组的总体并发症发生率低于开放组。其中血管损伤、肠管损伤、膀胱损伤、麻醉相关的心肺功能障碍等高风险并发症的发生率,两组的发生率相似(P>0.05)。而在短期以及远期并发症发生率上开放组更高。(表3)

两组术中并发症最多见的均为腹壁下血管的损伤。3例出现在腔镜组,3例出现在开放组,血管损伤后均通过结扎或者夹闭血管处理。腹腔镜组中的1例病人在TAPP术中处理疝囊时损伤小肠肠管,术中及时发现,在腔镜下完成破损处的修补,术后给予禁食、水,并给予3 d抗生素,待病人排气后开始进食,术后6 d顺利出院。该病人在术后8个月再次行李金斯坦补片修补术,完成腹股沟疝的修补。1例TAPP手术中发生膀胱损伤,随后在开放手术中修补破损的膀胱,并改行李金斯坦修补手术,术后留置导尿管14 d。

表2 两组病人的手术时间、恢复周期以及VAS评分对比

表3 术中及术后短期并发症在两组病人中的对比[例(%)]

注:一位病人可同时出现多种并发症

术后短期并发症最常见的是血清肿,尤其多见于阴囊疝(进入阴囊的斜疝)病人。所有出现血清肿的病人均通过保守治疗得到缓解。其中开放组26例,腔镜组27例,两组之间差异没有统计学意义(P>0.05)。其中TAPP手术组有1例病人在术后1 d出现失血性休克,二次手术后发现是腹壁穿刺孔出血造成大量失血;1例病人在术后15 d出现急性完全性低位小肠梗阻,二次手术发现系小肠套入术中打开并缝合的腹膜,进入腹膜前间隙与补片粘连成角后导致。通过二次手术顺利地在腹腔镜下分离肠管和补片的粘连,解除梗阻。TEP手术组的1例病人术后第3天出现下腹壁及大腿内侧大面积淤斑,系由腹膜前间隙的大量渗血造成,通过保守治疗,术后4周淤斑完全消散。

在伤口感染率上,两组的差异有统计学意义(P<0.01)。开放组有12例病人出现伤口感染,腹腔镜组则为2例,均为脐孔处穿刺孔伤口感染,所有感染的病人均通过清创换药得以恢复。

远期并发症的总体发生率上开放组明显高于腔镜组(13.0%和4.9%),差异有统计学意义(P<0.01)。慢性疼痛两组间差异有统计学意义(P<0.01),而在补片感染、穿刺孔疝和睾丸萎缩等方面差异并无统计学意义(P>0.05)。开放组和腔镜组中均没有出现补片感染的情况,也没有发现穿刺孔疝。两组中均出现1例缺血性睾丸炎的情况。(表4)

讨 论

无张力补片修补术已经是腹股沟疝修补手术的标准治疗方式。但是采用开放手术还是腹腔镜手术不能一概而论。当今,有许多手术方式通过将各种补片放置于不同的腹壁层次达到修补腹股沟疝的目的。本研究中无论是开放手术还是腔镜手术都旨在采用补片嵌入腹膜和腹横筋膜之间,通过腹内压的作用固定补片于该层次,加强耻骨肌孔区域的力学强度。耻骨肌孔被认为是腹股沟疝发生的薄弱区域,1956年由法国医生Fruchaud医生提出,该区域的薄弱或者缺损包括:海氏三角、腹股沟管内环口以及股管开口处。这些薄弱区域也是腹股沟疝发生的根本原因[5-6]。理论上,只要通过手术覆盖加强该区域即可避免腹股沟疝的复发以及后期发生股疝的问题。

MK手术将后入路的Kugel手术改为更便捷熟悉的前入路[7-10]。相比于Kugel手术,MK手术视野更直观,可以对腹股沟区进行全面修补。适用于各种直疝、斜疝,或者复合疝的治疗。手术的学习曲线更短,即使年资较低的外科医生也可以掌握[11]。MK手术也是除网塞之外在我国实施较多的开放腹股沟疝修补手术,但作为一种前入路的手术方式,创面相对较大,更容易损伤腹股沟区域的神经,因此在恢复正常活动、慢性疼痛及麻木上劣于后入路手术。

表4 两组病人的术后长期并发症对比[例(%)]

注:一位病人可同时出现多种并发症

腹腔镜疝修补术为后入路式,TAPP经过腹腔后游离到腹膜前间隙中,而TEP则通过腹直肌后鞘前进入到腹膜前间隙,两者都不需要解剖腹股沟管,避免了对输精管、髂腹下、髂腹股沟神经造成损伤,也不会对腹股沟内环的“百叶窗 ”、“吊带”的关闭造成影响[12-13]。更容易充分建立腹膜前间隙,覆盖耻骨肌孔。通常被认为是复发率更低的一种疝修补手术。因此,在本次研究中,两组的复发率能更准确地反映两者之间的差异。本次研究中两组的复发率都很低,且差异没有统计学意义。这可能得益于之前提到的腹膜前补片修补的优势。测量研究发现,要完整覆盖耻骨肌孔需要大小约为6.5 cm×7.6 cm的面积[14]。在本次研究中,最小的补片即MK5814补片12.0 cm×8.0 cm都可以完全覆盖耻骨肌孔。因此,足够的腹膜前间隙的建立以及完整的耻骨肌孔覆盖是疝修补手术成功的保证,也是手术低复发率的根本原因[15]。在本次研究中,与开放组对照,腔镜组的分离范围更广,分离时的术野更清晰,放置的补片面积更大。所以只要病人的身体条件满足全麻下的腹腔镜手术,我们更青睐于为病人施行腹腔镜下的腹股沟疝修补术。在本次研究中,复发多是由于技术原因造成的。有研究表明不恰当的补片固定和组织缝合会增加补片皱缩的概率,从而增加术后疝复发率[16]。因此本研究中补片仅仅嵌入腹膜前间隙,不缝合固定。我们的研究中发现开放组的病人复发多是因为覆盖的范围不够充分所导致,而腹腔镜组则多是因为补片的折叠和移位有关,手术的安全性也是衡量手术的重要指标。因此,除了复发率之外,我们也要观察两种术式在操作上的安全性,发生高风险并发症的概率是否存在区别。但在我们的研究中,总体并发症发生率开放组要明显高于腔镜组,但是高风险的并发症发生率两组间没有明显差异。由于腹腔镜疝修补术的迅猛发展,使得一些在开放手术中很少发生的并发症正逐渐引起关注,例如肠管损伤、大血管损伤、膀胱损伤等。之前的很多研究都表明腹腔镜手术更容易引起这些高风险并发症。但是我们认为这些并发症的出现还是和术者的腹腔镜操作经验、对于疝类型的判别、手术方式的选择密切相关。例如,巨大直疝在处理疝囊时更容易损伤到膀胱,无论是从解剖的清晰程度还是操作空间来说,直疝的处理采用TAPP更为合适,而在需要高位横断疝囊的TEP手术中,更容易损伤腹膜下的肠管[17]。如果是一个复发疝或者难复性疝,开放手术或者TAPP手术相比TEP手术都是更为安全的选择。

和其他的一些对照研究相似,本研究在慢性疼痛以及VAS评分中,开放组明显高于腔镜组[18-20]。前入路的开放手术中的切开和缝合对于组织造成的创伤更大,对于神经损伤的概率也更大,因而术后疼痛以及VAS评分差于腔镜组。一些学者认为相比于补片本身对于疼痛的影响,手术操作本身带来的创伤更起到决定性作用。而腹腔镜手术的入路也几乎避免了腹壁浅神经的损伤风险[21-22]。

而在术后伤口感染率上,显然腔镜组比开放组更具优势。在本实验中,无论是开放伤口还是Trocar孔伤口,我们都采用可吸收缝线皮内连续缝合,这可能增加了开放伤口的感染概率。因为开放手术可能会有更多的渗出和皮下积液、脂肪液化的可能,伤口的间断缝合更利于伤口的引流。而脐孔处的Trocar孔感染也可能和术前脐孔的清洁程度有关。未充分清洁的脐孔以及破损的脐孔都会增加术后伤口感染概率。

在本次回顾性研究中,我们对于施行开放以及腹腔镜下腹股沟疝腹膜前补片修补的病人进行随访表明:开放的腹膜前修补手术(MK)和腹腔镜疝修补术(TEP、TAPP)具有相似的低复发率和相似的高风险术中并发症,但是在术后的伤口感染、慢性疼痛、住院时间、恢复正常活动所需时间等方面,腹腔镜手术更具优势。但是,手术方案的选择,还需要根据病人本身的情况以及手术医生的技巧和经验来制定,以免发生高风险的并发症。对于我们的结论,还需要更进一步的前瞻性随机对照研究来佐证。