三镜联合下治疗胆总管结石31例临床分析

张立 李杰 杨屹 张迪 孟小芬 路燕 王志亮 曹罡

全球范围内胆石症中胆总管结石的发病率大约为5%~15%[1],其处理原则为:一旦发现或出现症状,应尽快取出结石。随着微创技术的发展,传统的开腹手术受到挑战,病人越来越接受腹腔镜下的微创手术方式,其术后疼痛较小,胃肠道功能恢复时间相对较短,机体恢复较快,但在腹腔镜下胆管探查术(laparoscopic common bile duct exploration,LCBDE)后,病人仍需携带较长时间的T管,给生活带来了不便,且临床中仍不时有T管脱出风险的出现(包括住院期间及出院恢复期间)[2-3]。

我们按照黄志强院士提出的“解除梗阻、去除病灶、通畅引流”十二字治疗方针,在尹飞飞等[4]的一期缝合技术之上,进行改进,于LCBDE后,联合十二指肠镜技术,放置鼻胆管于胆管内减压,一期缝合胆管。这项技术更加体现微创的理念,既进行了胆管支撑,又进行了胆管减压,且减少术后腹腔粘连,电解质丢失,以及避免T管意外脱出的风险。

资料与方法

一、一般资料

收集西安交通大学第二附属医院普外科2016年12月至2017年3月收治的胆管结石病人64例,手术分为两组,一组行LCBDE,另一组行三镜联合,胆管一期缝合,鼻胆管引流(三镜联合)。其中LCBDE组33例,三镜联合组31例(表1)。入选标准:有反复发作的上腹疼痛不适;术前经腹部B超、上腹部CT、MRCP等检查确诊胆管结石;术前排除合并肝内胆管结石、肝内外胆管狭窄、急性胰腺炎、急性化脓性胆管炎或壶腹部肿瘤等疾病。本手术与所有病人或家属进行充分沟通并签署手术知情同意书,临床数据经西安交通大学伦理委员会批准并严格遵照《赫尔辛斯基宣言》医学伦理道德准则实施。

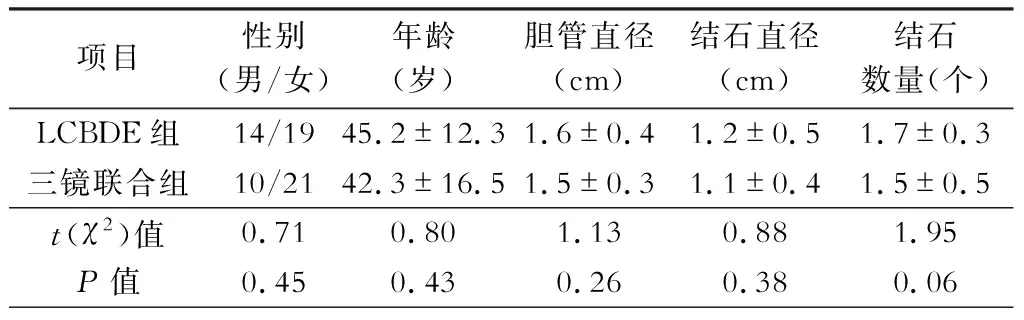

表1 两组病人临床资料对比情况

二、手术方法

三镜联合组按照LCBDE手术后,经胆道镜插入斑马导丝进入胆管下端,并通过十二指肠乳头至十二指肠腔内,麻醉师配合下十二指肠镜经口插入至十二指肠乳头附近,活检钳夹取导丝软端,退镜并将斑马导丝拉出体外,鼻胆管顺斑马导丝引导进入至胆总管并逆行经鼻孔引出体外固定。用4-0无损伤可吸收缝线连续缝合胆管切口,经鼻胆管注水,观察胆管切口缝合后无渗漏,术后拔除鼻胆管前常规逆行造影(图1)。

三、统计学分析

统计学分析采用SPSS(18.0版)统计软件进行,Pearsonχ2检验计算不同术式与性别差异的关系,t检验分析两组间年龄,胆管直径、结石数量、结石直径、住院费用、引流量、引流时间,P<0.05为差异具有统计学意义。

A.十二指肠镜可见斑马导丝头端进入十二指肠内B.放置鼻胆管头端进入胆管,C.胆总管缝合后注水无渗漏 D.术后逆行造影图1 三镜联合腹腔镜下胆管探查术

结 果

32例行LCBDE手术均成功,术后拔除T管时间为14~30 d;另32例行三镜联合术,其中31例手术成功,1例因胆管取石后,胆管内仍有较多脓性絮状物,因考虑鼻胆管内径较细,术后易于阻塞,遂改为行LCBDE,放置T型管引流,其中2例出现一过性淀粉酶升高,无胰腺炎反应。术后通气时间为2~4 d,7 d左右拔除鼻胆管,均顺利出院。

病人性别、年龄、胆管直径、结石直径、结石数量在LCBDE及三镜联合组间差异没有统计学意义(表1)。

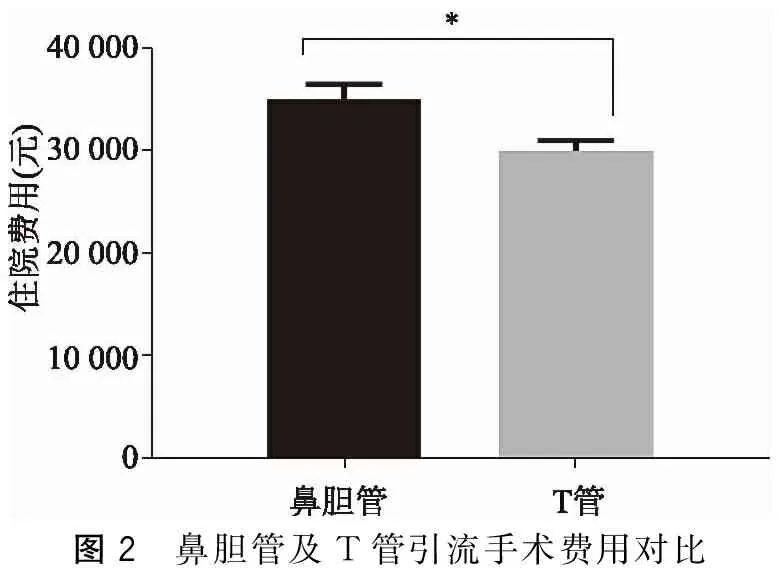

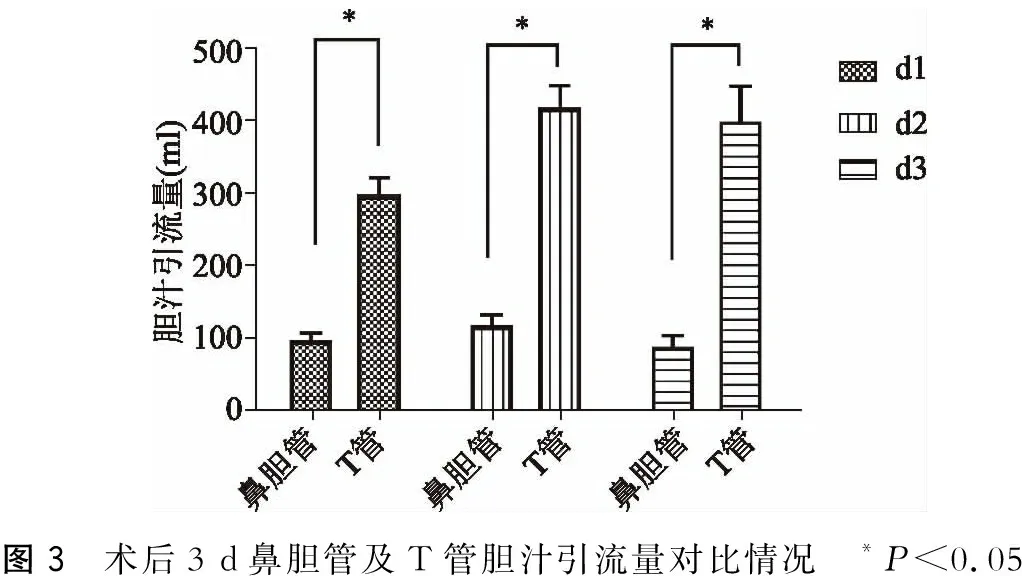

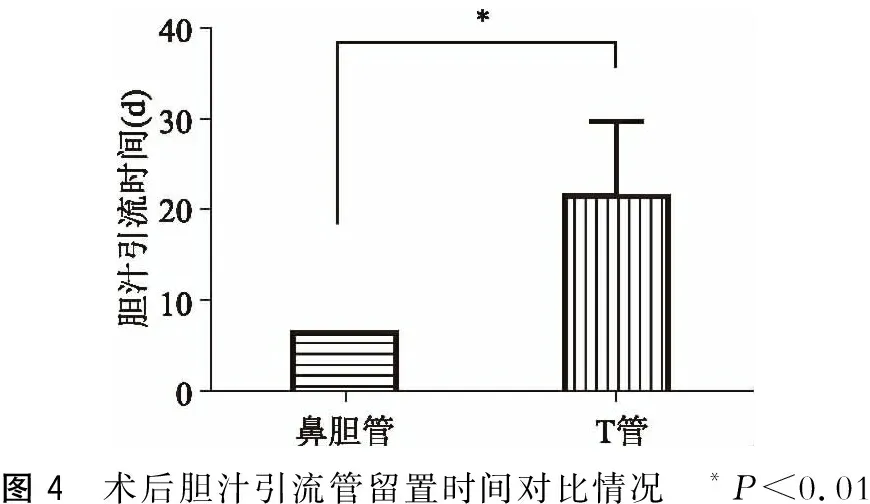

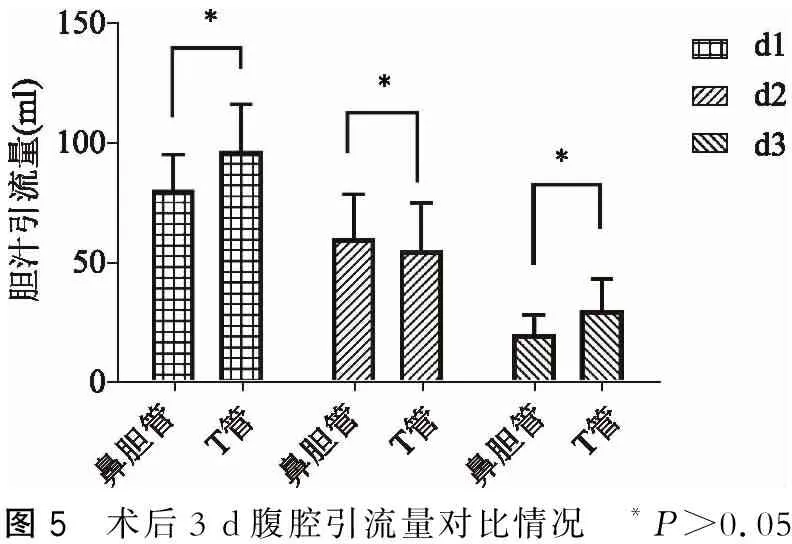

三镜联合组手术较LCBDE组住院费用高(图2),胆汁引流量明显减少,差异有统计学意义(P<0.05,图3),胆汁引流管拔除时间明显缩短,差异有统计学意义(P<0.01,图4),腹腔引流量差异无统计学意义(P>0.05,图5)。

图2 鼻胆管及T管引流手术费用对比

图3 术后3 d鼻胆管及T管胆汁引流量对比情况 *P<0.05

图4 术后胆汁引流管留置时间对比情况 *P<0.01

图5 术后3 d腹腔引流量对比情况 *P>0.05

讨 论

自从Stoker[5]完成首例腹腔镜胆总管探查手术之后,胆管结石的治疗已由开腹手术转向微创与内镜模式。虽然避免了腹壁切口,病人术后恢复时间大为缩短,但是理论上胆管术后留置T型管至少需要14 d,随着病人年龄增大,体质不同,留置时间可能需相应延长,甚至1个月之余,给生活带来了不便,存在电解质失衡,胆道感染,且临床中仍不时有T管脱出风险的出现(包括住院期间及出院恢复期间)[2-3,6-9]。

目前国内肝外胆管结石的治疗方式主要有三种方式:①ERCP;②开腹胆管切开取石,T管引流;③腹腔镜下切开取石,T管引流[10]。ERCP技术较为微创且恢复快,但其选择性插管失败率约为4%~18%,且发生胰腺炎、出血、穿孔、胆道感染等并发症可能性较大,约为5%~10%[11-14],同时病人及医务人员需在X线监视下操作,较长时间暴露于射线对于其健康有所影响。传统开腹切开胆管取石手术为传统术式,其疗效确切。但是因其创伤大、术后恢复慢、胆汁损失多,病人身体及心理压力较大等的缺点,随着微创外科的发展.也渐渐改变了其在治疗胆总管结石中地位。

根据EAES的统计[15],胆管结石内镜治疗的成功率仅为84%,腹腔镜治疗的成功率为83%,都低于腹腔镜术中结合内镜组。因此可以认为术中腹腔镜联合内镜治疗胆囊结石合并胆总管结石是一种有效的方式。

另有研究表明行胆总管探查术后胆总管一期缝合具有一定可行性[16-18],但术后Oddi括约肌痉挛、水肿可引起胆管高压,胆总管直接缝合不放置任何胆管引流的适应范围相对局限,且胆漏发生率较高[19-21]。

我们在一期缝合基础之上,利用三镜逆行放置鼻胆管引流,避免了胆管高压、胆管狭窄等情况出现导致的并发症,为胆管结石的微创化治疗提供了进一步的手术基础。三镜联合手术后病人明显胆汁引流量减少(P<0.05),考虑在鼻胆管支撑胆管后胆汁更多引入肠腔,减少了电解质丢失,对于机体的恢复更为有利,且腹腔引流差异无统计学意义(P>0.05)说明术后胆漏、炎性渗出等较LCBDE没有区别,胆汁引流管拔除时间明显缩短(P<0.01),减少病人术后痛苦,虽然总体住院费用有所上升,考虑为额外使用的鼻胆管及斑马导丝费用,但对于早日恢复生活、工作更为有利。

总而言之,三镜联合下鼻胆管引流治疗胆管结石,达到了创伤小、痛苦小、术后恢复快、无严重并发症的目的,不失为目前治疗胆管结石的理想选择。