中国食品安全监管绩效的评价研究※

——基于全国688个监管主体的调研

王冀宁 王帅斌 郭百涛

内容提要:根据我国食品安全监管法律法规和经典文献分析,构建了食品安全监管绩效指标体系。文章基于688份调查采样表所获取的数据,借助网络层次分析-模糊综合评价模型,实证分析了我国食品安全的政府监管绩效状况及其症结。实证研究发现:一是我国食品质量安全总体可控,但政府在食品安全风险监管、食品召回监管、事故总结监管方面缺失较为严重;二是事中监管是食品质量安全监管的最薄弱环节;三是基层监管薄弱,以地级和县级食药监最为突出;四是各地区的监管水平与其经济发展水平并无正相关关系。

一、 引 言

提高政府监管效率、强化监管,是2008年“毒奶粉”事件爆发以来食品安全监管领域研究的焦点问题。2017年10月18日,国家主席习近平在党的十九大上的报告强调“实施食品安全战略,让人民吃的放心”。然而,近年来我国食品安全问题仍频频发生,从2016年的“有毒汽水包”事件、2017年曝光的日本“核污染区”食品事件,直到2018年315晚会曝光的“山寨”饮料制假售假事件,再次挑战公众承受极限,危及公众健康,同时也引发了公众对政府食品安全监管工作的怀疑,考验着政府的执政能力(Sprecker,2002;Fulponi,2006)。因此,开展政府食品安全监管绩效综合评价研究,通过量化政府食品安全监管能力和监管效率,找出政府在监管工作中的不足,并采取针对性的改善措施,对于保证公民身体健康、树立国家威信,实现治理我国食品安全的战略目标具有重要意义。

根据国际组织的定义,食品安全监管又被称为食品控制(Food Control),是指为维护消费者合法权益,确保食品从生产至销售过程中符合食品安全和质量要求,并按法律规定确定标识,由政府主管部门实施的强制性法律行动(FAO和WHO,2003)。综观中国食品安全监管的现有文献,其研究主要集中于以下三个方面:

第一,食品安全监管体系完善。比如,中国食品安全法规修订次数偏少:随着社会的发展,不断涌现的食品安全问题在食品安全法规中没有相关规定,给政府监管执法等带来了困难,导致监管效果不佳(周应恒和王二朋,2013;Connolly等,2016)。中国食品安全标准滞后甚至缺失:一方面,食品安全标准滞后于国际标准,不利于我国食品“走出去”战略的实施(Dou等,2015);另一方面,食品安全标准的缺失导致立法目的的落空,不利于我国食品安全监管工作的开展(宋亚辉,2017)。此外,监管体制机制不健全:我国的食品召回机制、食品安全风险监测评估制度仍处于探索阶段,消费者获取食品安全相关信息困难(戚建刚,2014;Yu和Qiao,2016);科学的监管部门绩效考核机制尚未建立,政府缺乏积极监管动力,导致监管效率低下(刘鹏,2015;龚强等,2015)。

第二,政府在食品安全监管中的作用。食品安全作为一种纯公共物品应该由政府提供(张维迎,2016)。在食品安全监管环节,如果监管部门被食品企业“俘获”,会造成行政监管的失效(Laffont 和Tirole,1991;龚强等,2015)。此外也有学者基于政府和食品企业协同监管角度分析食品安全问题,认为供应链上游企业提高产品质量的努力程度与下游监管部门检测精度和惩罚力度有关(Starbird和Amanorboadu,2007),如果政府提高监管强度和处罚力度,并辅以适当的政府补贴,有利于减少食品生产企业的不诚信行为(曹裕等,2017)。在具体的监管实践中,以食品企业和公众媒体为代表的第三方参与食品安全监管,也是解决我国食品安全问题的一个重要途径(Rouvière和Caswell,2012;王冀宁等,2017)。

第三,食品安全监管绩效的评价研究。刘录民等(2009)借鉴了政府绩效评估的理论成果,基于不同的维度和业绩领域设计出评估体系,对地方食品安全监管绩效开展评估,但是缺乏整体观念,偏重对事后监管环节的绩效评估。王珍等(2010)借助AHP法,通过对比政府食品安全监管绩效指标的权重值,判断各个指标在整个评估体系中的相对重要程度,对地方政府食品安全监管绩效的提升具有积极意义,但是对于如何评价政府的监管绩效未做出进一步的探索。刘鹏(2013)借助平衡计分卡理论研究,分别从工作业绩、相关利益者、内部管理及学习与成长四个不同的维度构建评价指标体系,对省级政府的食品安全监管绩效状况进行评估,但是缺乏一定的实证支持。

本文立足于食品链条的多环节监管视角,根据我国食品安全监管法律法规和经典文献分析,构建了食品安全监管绩效指标体系,基于国家、省、地、县四级食药监的688份调查采样表所获取的数据,借助网络层次分析-模糊综合评价模型,对我国整体、各行政级别以及全国31个省份(港澳台除外,下同)的食品安全监管绩效水平做出评价,并探寻应对策略。

二、 评价指标体系构建

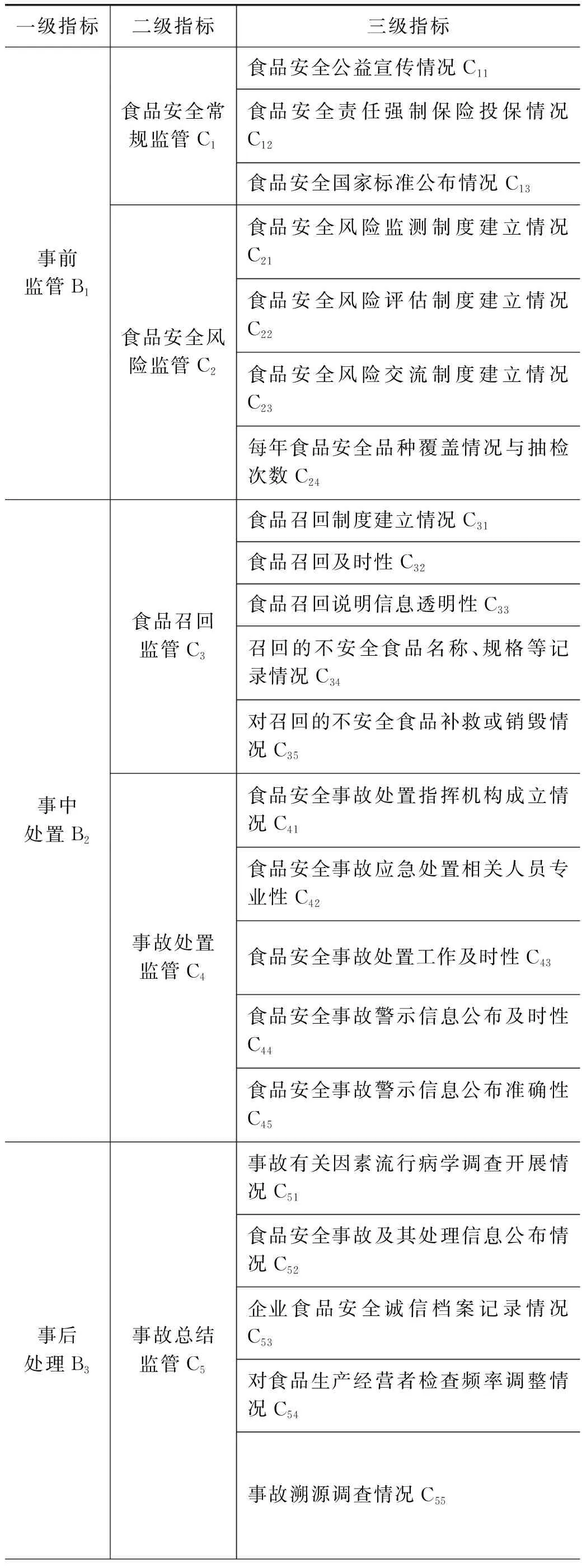

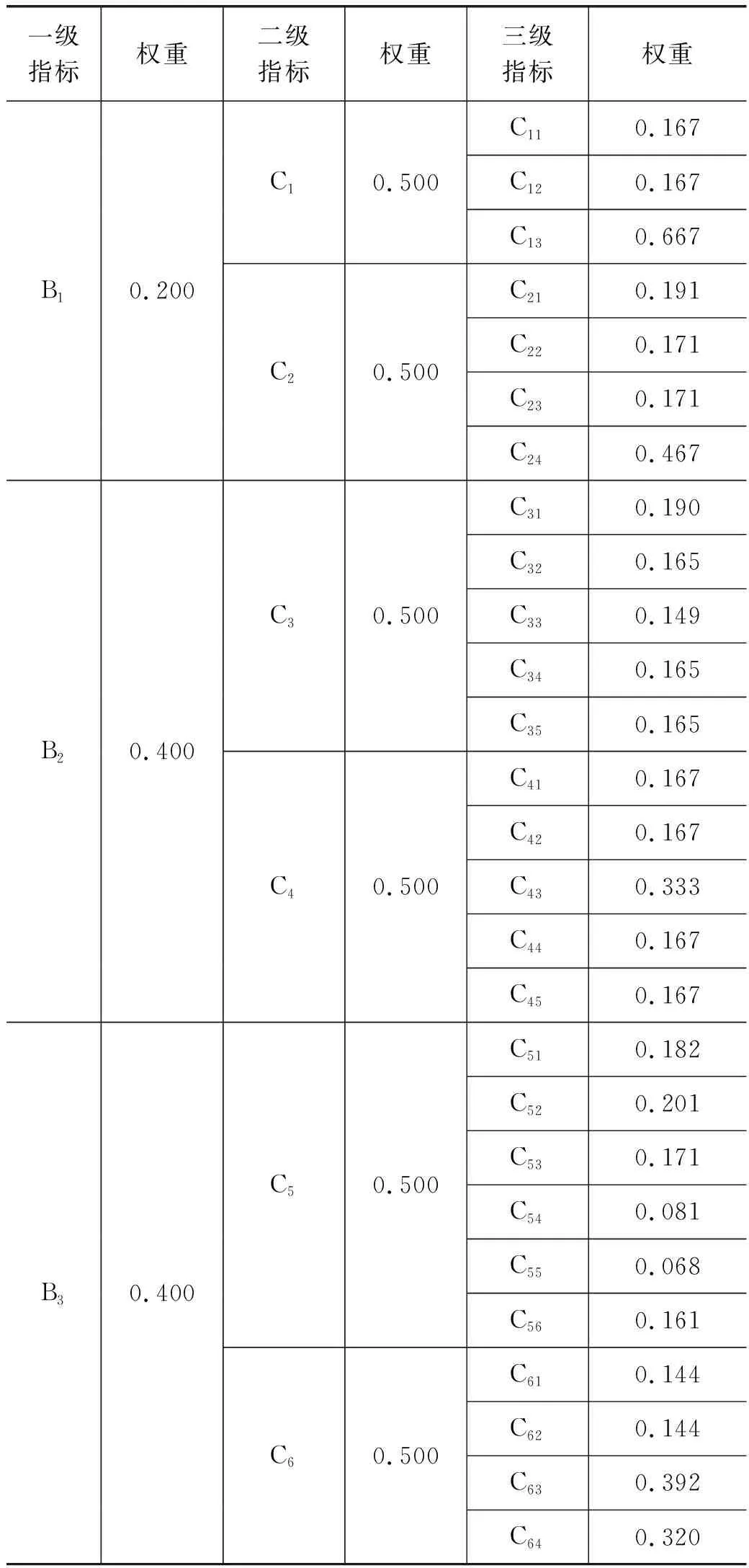

参考已有的研究成果(王冀宁等,2017),运用系统集成方法对食品安全监管绩效经典文献、新闻媒体报道以及法律法规等进行初步提炼,最后经由德尔菲专家多轮论证,最终形成了表1所示的食品安全监管绩效评价指标体系,确保了指标构建的科学性和可操作性。

三、 评价模型

网络层次分析-模糊综合评价模型是由网络层次分析法(Analytic Network Process,简称ANP)(Saaty,1996)和模糊综合评价法融合而成。网络层次分析-模糊综合评价模型能够有效的衡量指标之间、层与层之间的交互作用,并依据模糊数学的隶属度理论,实现定性指标的定量评价,并被广泛应用于交通、国际投资以及食品安全等众多领域(Huang,2012;Chen等,2017)

表1 食品安全监管绩效指标体系

续表

本文采用网络层次分析-模糊综合评价模型评价食品安全监管绩效,主要基于以下三点考虑:(1) 在食品安全监管过程中,同一监管环节之间具有明显的层次结构,不同监管环节之间具有强烈的相互依赖关系;(2) 在构建的食品安全监管绩效评价指标体系中,不同层级和同一层级指标之间存在的这种相互关联关系更为显著;(3) 指标体系中个别指标难以简单量化,呈现取值区间性和模糊性特征。

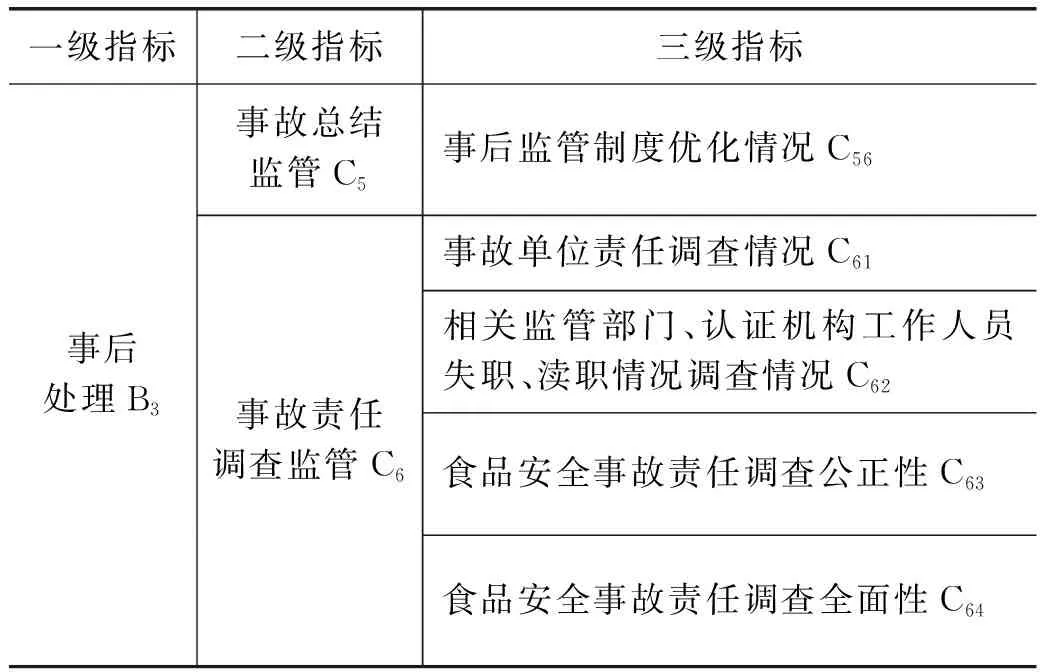

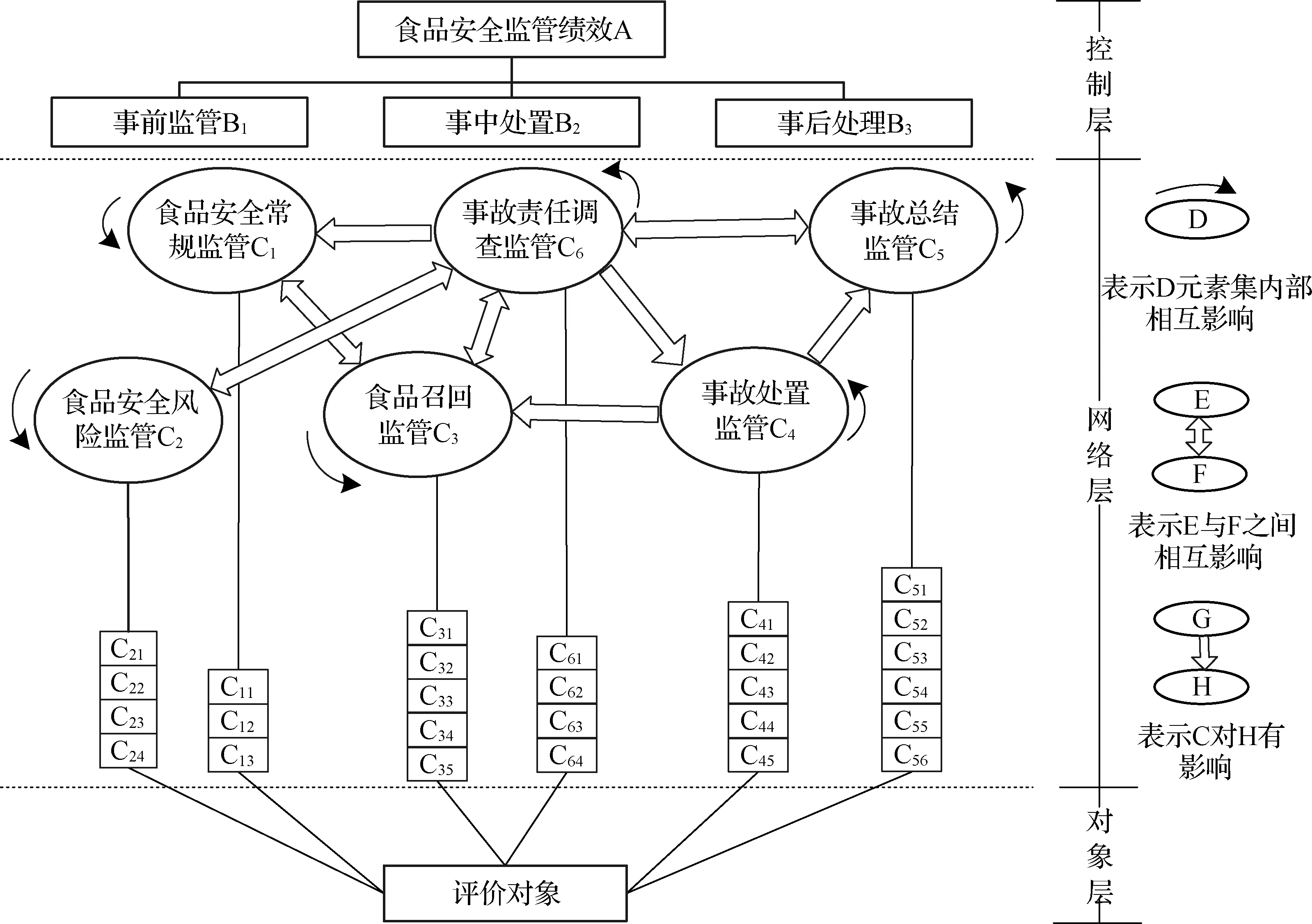

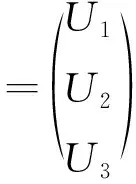

1. 构建ANP网络结构

网络层次分析结构由控制层和网络层构成,控制层又由目标和准则组成,其中目标为食品安全监管绩效A,准则对应指标体系的一级指标,包括事前监管B1、事中处置B2以及事后处理B3。网络层包括6个元素集,分别对应指标体系的二级指标和三级指标,具体为食品安全常规监管C1、食品安全风险监管C2、食品召回监管C3、事故处置监管C4、事故总结监管C5以及事故责任调查监管C6。最后,依据食品安全监管绩效指标体系内部各要素之间相互依存的关系,构建网络层次分析结构(见图1)。

2. 确定指标权重

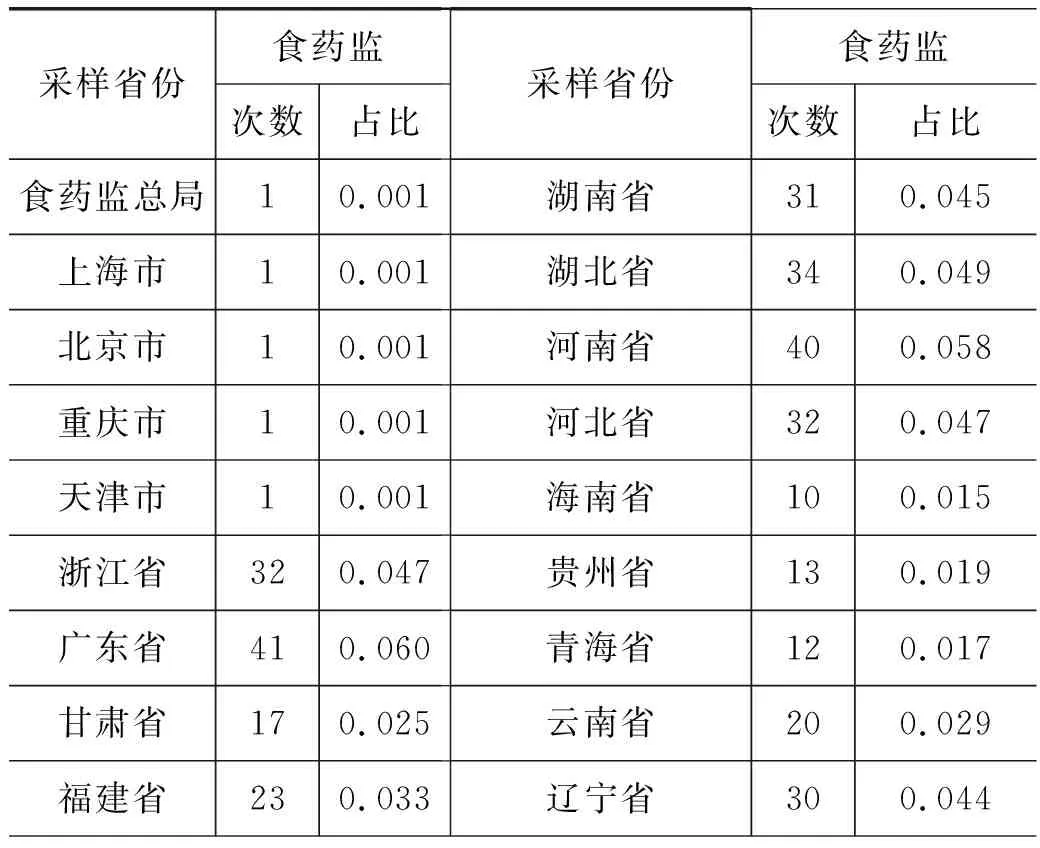

根据九分法(Saaty,1978)进行元素之间的两两比较,并结合Super Decisions软件和德尔菲专家打分结果,得到指标体系的权重(表2)。

图1 ANP网络结构

表2 食品安全监管绩效权重

四、 实证分析

1. 样本选择与采样表设计

(1) 样本选择。作为分管食品和药品监管管理的政府官方部门,食品药品监督管理局(以下简称食药监)依据法律法规对下级地方政府就各种制度、标准的落实情况实施监督,对其进行采样保证了本调研原始数据获取的科学性。另外,作为主要的监管部门,食药监的覆盖范围囊括了国家级、省级、地级、县级的行政单位,把食药监作为采样对象也保证了样本获取的科学性。基于以上考虑,本文把食药监作为评价食品安全监管绩效水平的采样对象。

(2) 采样表设计和采样。采样表采用五档打分形式,分为“好”、“较好”、“一般”、“较差”、“差”,对应分值分别为100分、75分、50分、25分、0分,每个指标严格按照打分准则进行打分。每个指标都和其打分准则一一对应。此外,课题组选取江苏省进行预调研,并根据调研结果对样表进行修改和完善,最终确定了食品安全监管绩效调查采样表。

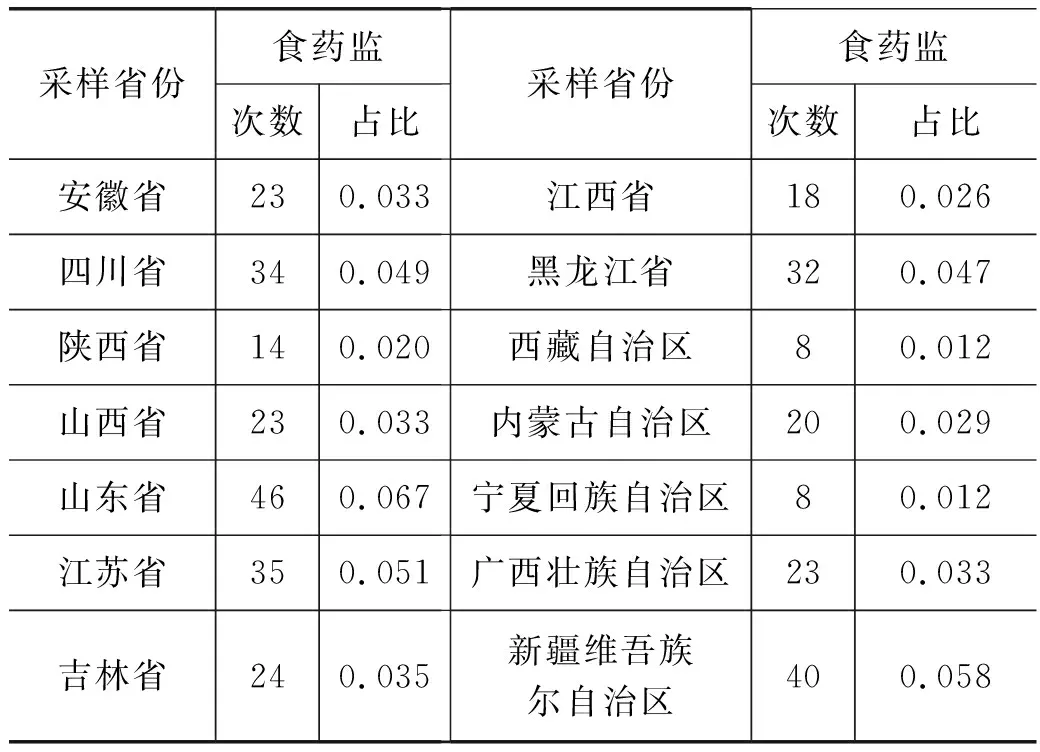

调查采样于2017年6月至10月之间进行,调查采样所采集的数据截止到2017年9月底,采样方式主要是通过查询食品药品监督管理局的官方网站和部分电话访谈*此外,本次调研是对2016年度工作的延续。,包括国家食品药品监督管理总局和全国31个不同省份地区的食药监局进行采样。本采样共涉及697份采样表,其中无效样表9份,有效样表688份,有效率为98.709%。

2. 样本的统计描述性分析

(1) 样本特征。采样涉及的食药监所在省份的分布情况和省份特征*在国家级层面,本文将国家食药监总局作为调研对象,与省级行政区、省份并列出现。,如表3所示。

表3 采样的省份特征

续表

食药监的采样共涉及697个行政单位。其中,国家级1个,省级行政单位31个,地级行政单位332个,县级行政单位324个。

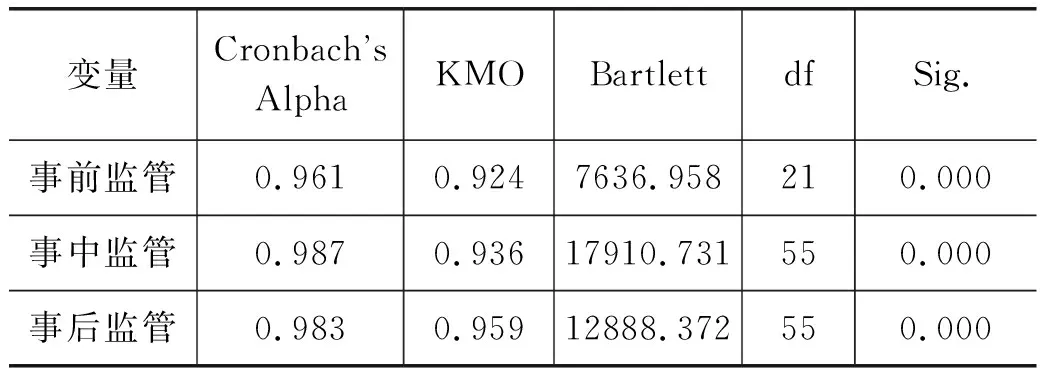

(2) 信度与效度检验。本文运用SPSS软件对采样量表进行可靠性分析(见表4),发现:三个变量的克朗巴哈(Cronbach’s Alpha)信度系数分别为0.961、0.987和0.983,大于一般意义上的0.550,表明测量量表具有较好的内部一致性,信度相当好。同时,通过验证性因子分析对量表的建构效度指标进行检验,KMO值分别达到0.924、0.936和0.959,说明因素分析适切性相当好,效度较高。

表4 调查采样表的信度和效度检验

(3) 模糊综合计算。本文运用模糊综合评价法得到我国食品安全监管绩效水平,具体过程如下:

由表2可知,一级指标权重为:

WA=(0.200,0.400,0.400)

二级指标权重分别为:

WB1=(0.500,0.500)

WB2=(0.500,0.500)

WB3=(0.500,0.500)

三级指标权重分别为:

W1=(0.149, 0.160, 0.691)

W2=(0.204, 0.246, 0.204, 0.347)

W3=(0.200, 0.200, 0.200, 0.200, 0.200)

W4=(0.168, 0.198, 0.297, 0.168, 0.168)

W5=(0.182, 0.182, 0.182, 0.105, 0.182, 0.165)

W6=(0.167, 0.167, 0.333, 0.333)

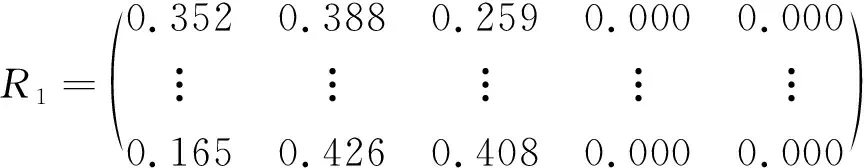

由于食品安全常规监管的三级指标评价矩阵为:

因此得到食品安全常规监管的评价向量为:

C1=W1·R1=(0.184, 0.371, 0.387, 0.058, 0.000)

同理,食品安全风险监管、食品召回监管、事故处置监管、事故总结监管以及事故责任调查监管的评价向量分别为:

C2=(0.110, 0.312, 0.270, 0.307, 0.000)

C3=(0.123, 0.203, 0.261, 0.414, 0.000)

C4=(0.185, 0.256, 0.151, 0.408, 0.000)

C5=(0.082, 0.487, 0.430, 0.000, 0.000)

C6=(0.157, 0.432, 0.411, 0.000, 0.000)

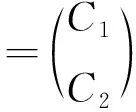

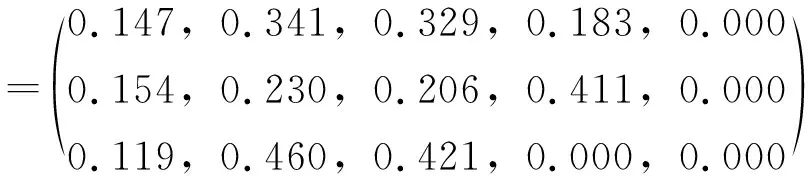

根据食品安全风险监管的评价向量得到食品安全事前监管绩效的评价矩阵为:

由此得到食品安全事前监管绩效的评价向量为:

U1=WB1·B1=(0.147,0.341,0.329,0.183,0.000)

同上,事中和事后监管绩效的评价向量分别为:

U2=WB2·B2=(0.154,0.230,0.206,0.411,0.000)

U3=WB3·B3=(0.119,0.460,0.421,0.000,0.000)

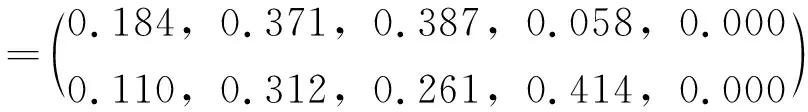

根据食品安全事前、事中以及事后监管绩效的评价向量得到食品安全监管绩效的评价矩阵为:

由此得到整体食品安全监管绩效的评价向量:

S=WA·U=(0.139,0.344,0.316,0.201,0.000)

所以,我国整体食品安全监管绩效水平为:

F=0.139×100+0.344×75+0.316×50+0.201×25+0.000×0=60.525

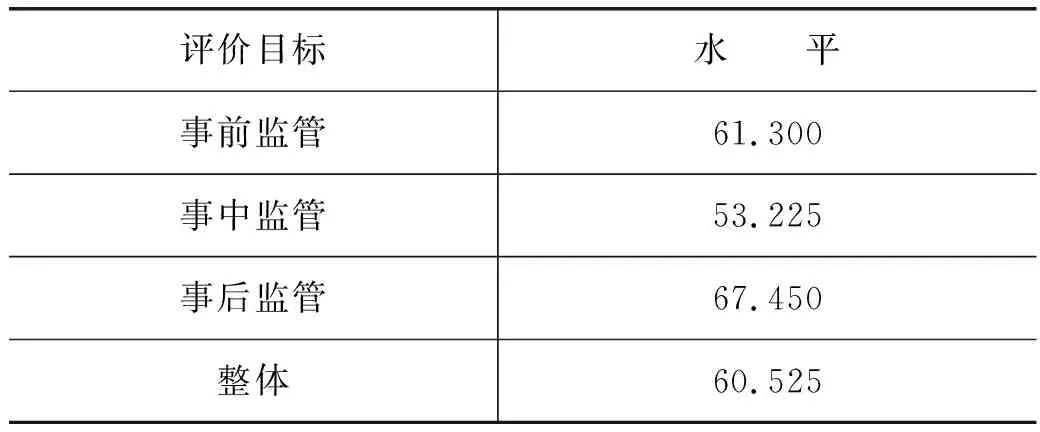

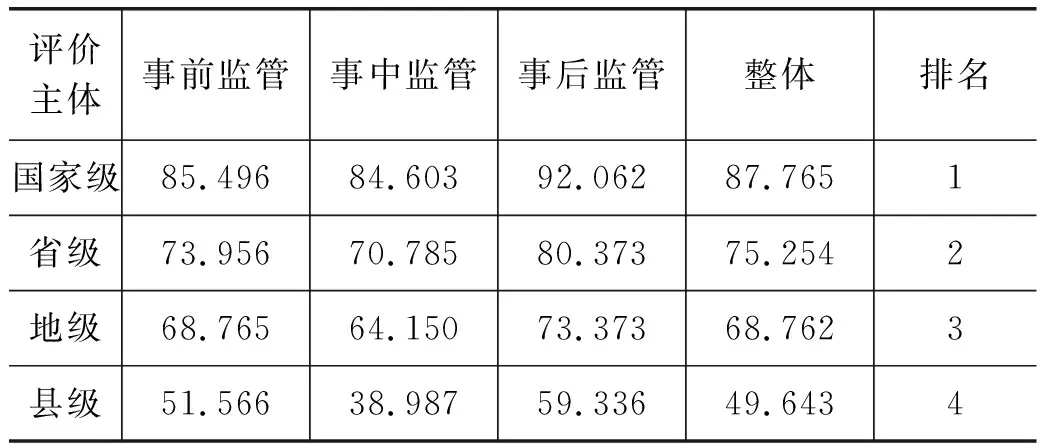

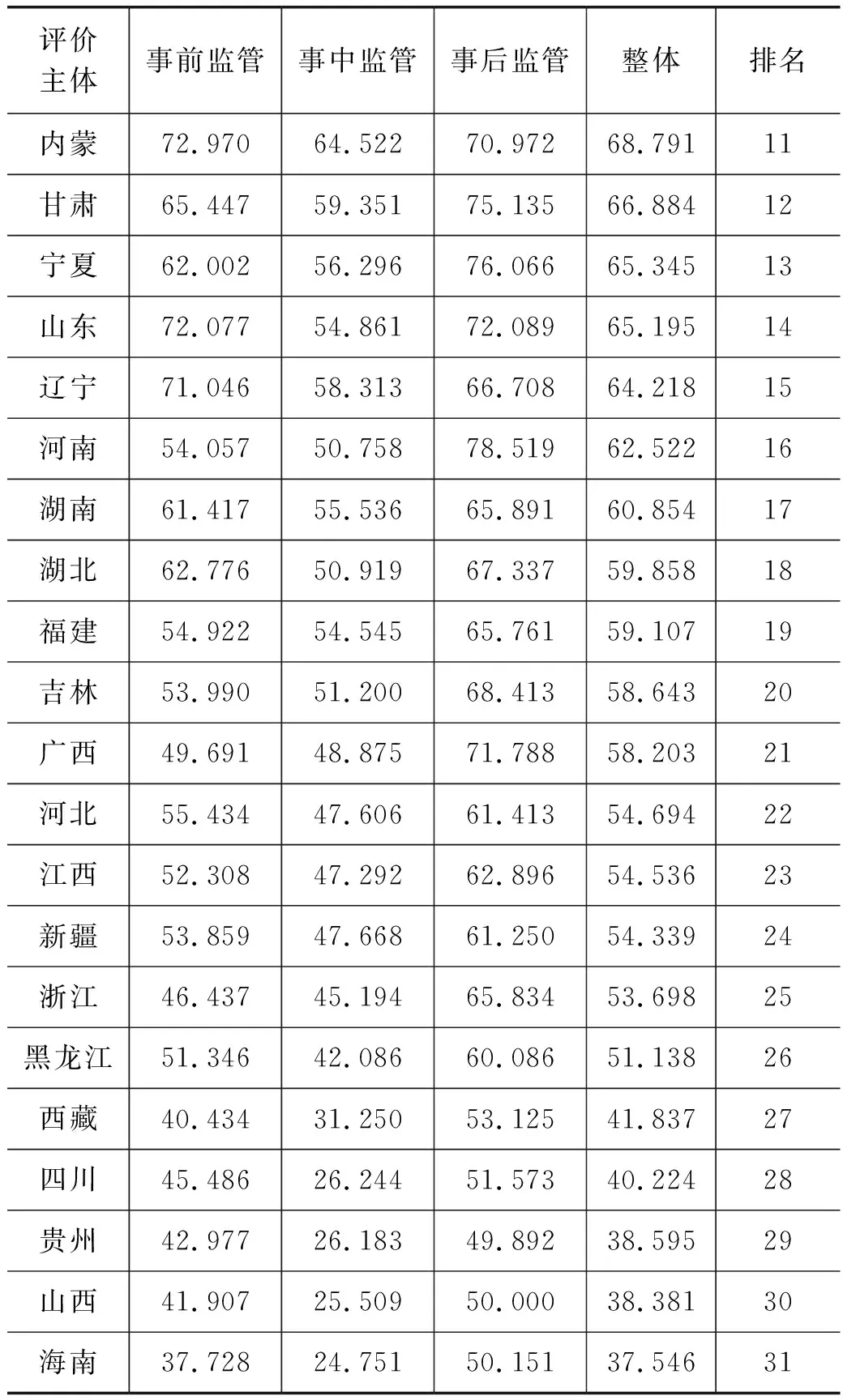

同理,可以得到不同监管环节、不同行政级别以及不同省份的食品安全监管绩效水平(见表5-7):

表5 我国整体的食品安全监管绩效水平

表6 不同行政级别的食品安全监管绩效水平

表7 不同省份的食品安全监管绩效水平

续表

(4) 结果分析。由表5可知:我国整体食品安全监管绩效的综合水平为60.525,事前监管、事中监管以及事后监管环节绩效水平分别为61.300、53.225和67.450,表明我国食品安全形势总体稳定,处于可控阶段,这与国务院总理李克强关于我国食品药品安全现状的判断一致。但是,政府在事前环节的食品安全风险监管、事中环节的食品召回监管以及事后环节的事故责任调查、总结监管方面存在不足,影响到我国整体食品安全监管绩效水平。回顾“三聚氰胺”事件,监管部门缺乏必要的食品安全风险监测评估制度,食品召回机制落实不到位,事件爆发后,当地监管部门甚至遮遮掩掩,致使我国整个食品行业遭受巨大信誉和经济损失。

由表5、表6以及表7可知:从我国整体食品安全监管、不同行政级别、不同省份的监管层面来看,事中监管环节的绩效水平低于事前预防环节和事中处理环节的绩效水平。在食品安全监管实践中,监管部门相对更加关注事前环节食品安全相关法律法规的完善、事后的食品安全责任追究,对于法律法规和监管制度的落实往往会出现偏差,造成事中监管环节绩效水平偏低。比如,2011年11月三全食品公司发生细菌门事件,由于政府监管部门的疏忽,问题食品迟迟未被召回。综上,在政府监管缺失的情形下,食品召回等事中监管在整个食品安全监管体系中,缺失现象尤为严重。

由表6可知:国家级的监管绩效水平最高,为87.765,省级和地级行政区的绩效水平分别为75.254、68.762,而县级行政区的监管绩效水平为49.643。由此可以看出,随着行政级别下降,政府在整体和各个环节的食品安全监管绩效水平不断降低。由于不同行政级别政府监管队伍素质的参差不齐,监管技术投入力度不同,造成基层政府监管成为我国食品安全监管的薄弱区域。

由表7可知:中央以及其他直辖市除外,广东省、陕西省、安徽省和云南省食品安全监管绩效属于较好水平,排名靠前;黑龙江省、西藏藏族自治区等八省食品安全监管绩效属于较差水平,排名靠后。此外,陕西、青海、甘肃等西部省份的食品安全监管绩效水平超过了山东、湖北、湖南、河南等中部省份,尤其是陕西省,排名第六,远远超过了江苏、浙江、福建等东部省份。综上可知,食品质量安全的管控与地区经济发展水平并无正相关关系。

五、 结论与政策建议

本文通过构建食品安全监管绩效指标体系,基于对全国31个省688个监管主体进行采样分析,并借助网络层次分析-模糊综合评价模型,研究我国食品安全监管绩效水平。研究结论如下:(1) 我国食品质量安全总体可控,但政府在食品安全风险监管、食品召回监管、事故总结监管方面缺失较为严重;(2) 监管机制落实不到位,事中监管缺失严重,导致事中监管是整个监管的薄弱环节;(3) 基层监管薄弱,随着行政级别下移,食品安全监管绩效水平不断下降;(4) 经济发展水平与当地食品质量安全的监管成效并没有直接关系,如果地方主政领导食品安全监管意识薄弱,不注重管控食品安全,经济发达的地区反而可能成为食品安全事件爆发的重灾区。基于此,本文提出如下建议:

1. 引入第三方监管主体,构建社会共治体系

在调查和实证研究中,我国整体食品安全监管绩效综合水平为60.525,表明政府作为传统的监管主体存在缺失行为。治理食品安全问题,将“四个最严”进行到底,需要引入第三方监管力量,协同监管。一方面,通过落实《食品安全法》规定的公益宣传、风险检测、典型示范等机制,发挥消费者、媒体、行业协会等的监督作用。另一方面,建立有奖举报和责任保险制度,调动消费者、媒体、行业协会等社会监督力量的积极性,构建社会共治体系。

2. 树立事前预防、事中落实、事后追责的监管理念,实施全程监管

在调查和实证研究中,事中环节绩效水平最低,监管部门相对更加关注事前相关法律法规的完善、事后进行责任追究,具体监管制度的落实往往会出现偏差,这种传统的重事前、事后轻事中的监管理念依然存在。然而,食品安全事故对生命造成的损伤往往具有不可恢复性,监管的各个环节是一个整体,必须避免因忽视某一环节而造成的食品安全事故。因此,实施全方位监管,落实食品安全风险监测评估制度、食品召回制度以及食品安全事故行政问责制度,统一协调事前监管、事中监管以及事后监管环节的工作。

3. 加强监管队伍建设,推动监管力量下沉

在调查和实证研究中,中央和省级行政区的监管绩效差强人意,地级行政区和县级行政区的监管能力尤为薄弱。对此,政府要加大对基层食药监的支持,建立奖惩激励约束机制,加强基层地区的监管队伍能力建设,确保检查人员在职、在编、有证,提高基层监管人员的执法能力和效率。其次,食品安全监管工作依赖于强有力的技术支撑,政府要加大检测、评估、认证等技术监督机构的科技投入,建设与我国经济发展相适应的技术支撑体系。

4. 完善食品安全道德监督机制和诚信机制,提高政府的食品安全监管意识

在调研和实证研究中:政府食品安全监管绩效水平与地区经济发展水平并无必然关系。不管地方经济发展水平如何,监管部门要增强食品安全意识,要恪尽职守,始终守护人民群众的切身利益;要改变过去“唯GDP”的发展理念,将食品安全纳入到经济发展的目标中,实现社会稳定、经济发展和社会福利的均衡。一方面,编制权利清单,明确政府职责,完善行政问责制,对涉及玩忽职守、滥用职权者严惩不贷。另一方面,建立官员个人信用档案,对因违反食品安全监管职责而被免职的官员,严格其升迁考核,杜绝“闪电复出”。