贸易战“十条”,看清特朗普的真实意图

王晋斌

2018年上半年,特朗普对全球主要经济体发起大规模贸易冲突。贸易逆差是导火索,贸易战是手段。美国难过一点,其他国家难过更多,美国的相对地位就提高一点;或者美国获得更多好处,其他国家获得小些的好处,用“美国优先”策略去实现美国的“再次强大”,特朗普想以此实现其竞选承诺,来获取连任的筹码。

特朗普仅仅是想调整美国经济的外部不平衡吗?本文认为不是。本文认为特朗普的真实意图是:以贸易战为手段,着手改变二战以后美国领导下通过谈判达成的推动全球经济共同增长的国际贸易和投资规则,以遏制美国在全球相对地位下滑的态势。因此,2018美国发起的贸易冲突将具有中长期性和艰巨性。

这一判断是基于特朗普贸易战“十条”而来。特朗普无视国内储蓄投资关系失衡带来的外部失衡,无视美元体系内生性的外部逆差,以“逆差=吃亏”的逻辑来思考美国经济的外部逆差,在美国经济强劲增长、内外部不平衡不严重的时期,以关税为手段对欧盟等发起贸易摩擦,对中国发起贸易战。特朗普主动挑起的贸易冲突必将破坏现有的国际贸易、投资秩序,使得国际贸易和投资秩序朝着有利于美欧等发达经济体的方向演变。

一、特朗普抛弃开放条件下“储蓄-投资=经常账户余额”的经济学基本分析框架,来看待美国经济的长期外部不平衡

开放条件下,一国储蓄减去投资等于经常账户余额(会计恒等式:S-I=CA)。在资本完全自由流动的条件下,一国的储蓄和投资之间可能会存在弱化的甚至不相关的关系,这与封闭条件下的储蓄等于投资的关系有很大的不同。但更可能的是,即使在开放条件下,一国储蓄与投资之间也存在显著的高相关性,即存在“FH之谜”(Feldstein et al, 1980)。换言之,现实世界中资本不是完全自由流动的。因此,保持一国储蓄与投资之间的内部平衡就至关重要。而且当一国储蓄不足,且无法满足投资要求时,就会产生内部不平衡。在开放条件下,这种内部不平衡会演变为外部不平衡,即国内储蓄不足以抵补国内投资,就需要外部资本流入,经常账户就表现为逆差。反之,当存在过度储蓄时,国内储蓄大于投资,那么就会表现出经常账户顺差*Ben S. Bernanke, “The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit”,a speech at the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics, Richmond, Virginia, March 10, 2005 and the Homer Jones Lecture, St. Louis, Missouri, on April 14, 2005.。

用上述开放条件下的会计恒等式衡量几大经济体的内外部长期不平衡关系时,实际数据拟合相当好。表1的数据显示,在几大经济体中,除美国之外的其他四大经济体储蓄减去投资和经常账户余额之间的差距很小,基本可以忽略,且波动性也很小。美国经济中这一恒等式有不大的误差,2007—2017年的11年间,(S-I-CA)/GDP的年均误差为0.281个百分点。因此,开放条件下的会计恒等式就提供了一个有用的、分析内外部不平衡的基础性框架:外部不平衡是内部不平衡的镜像。

表1 2007—2017年几大经济体开放条件下会计账户的适用性

注:(1)恒等式误差是指S-I-CA不等于0的情况,以占GDP的百分比表示,表中给出的是历年均值。(2)标准差是指恒等式误差的标准差。(3)原始数据来源:IMF,WEO(2018),Database.

从逻辑上说,如果一国内部储蓄和投资之间不平衡,必然引发外部不平衡。另一方面,如果存在可以持续的外部不平衡的筹资条件,那么储蓄小于投资的内部不平衡也会被强化。内外部不平衡存在清晰明确的联动机制:恒等式两边存在同时缩小(内外平衡)或者同时扩大的趋势(内外不平衡)。

从这一框架来看美国经常账户不平衡,美国经常账户不平衡的根本原因在于国内储蓄和投资之间的不平衡,即储蓄小于投资导致经常账户逆差。美国国际贸易委员会办公室的一位经济学家都认为美国国内的消费刺激了美国经济增长的同时,也增加了外部赤字。换言之,增加美国国内储蓄能够减少美国经常账户逆差*Danielle Trachtenberg, “Current Accounts and National Savings: Rebalancing Demand in China and the United States”, November 2012,http://ssrn.com/abstract=2180596.。但特朗普上台后,美国经济中个人储蓄率进一步下降,由2017年2月份的4.1%下降到2018年4月份的3.0%(图1)。按照IMF(2018)的数据,2017年美国经济总投资和总储蓄之间的缺口占GDP的比例为-2.32%,预计2018年这一缺口为-3.01%,储蓄无法弥补投资的缺口扩大,就意味着面临更大的经常账户赤字*数据来源:IMF,WEO(2018),Database.。

图1特朗普就任美国总统以来美国经济中个人储蓄率的变化(%)

注:(1)月度数据,经过季节调整的年率;个人储蓄率=个人储蓄/可支配收入(%)。(2)数据来源:Federal Reserve Economic Data.

特朗普需要消费和投资刺激美国经济维持较好的增长和低失业率,同时政府赤字不断创新高,目前美国政府赤字高达21万亿美元,这就意味着特朗普难以通过增加国内储蓄来改善外部不平衡。在这样的背景下,特朗普抛弃开放条件下的储蓄、投资和经常账户关系的基本框架,试图调整美国长期以来的经常账户赤字。

二、特朗普无视美国经常账户逆差是美元国际货币体系内生性产物的基本事实

布雷顿森林体系解体以后,各国货币不再维持一个固定比率,黄金与各国货币彻底脱钩,国际储备货币开始多元化,国际收支的调节手段也开始多样化。尽管如此,美元至今在国际交易、结算和储备中占据近2/3的份额,整个国际货币体系依然是美元主导的国际货币体系。为了维持美元主导的国际货币体系,美国必须输出美元提供全球流动性。因此,美元国际货币体系决定了美国经常账户的逆差具有很强的内生性。Dooley等(2003;2004a;2004b;2004c)提出了全球不平衡的DFG模型——布雷顿森林体系Ⅱ,其基本含义是:新兴发展中外围国家(主要是亚洲国家)采取币值低估并盯住美元实施出口导向型的发展战略以促进增长和就业,并通过吸收FDI来提高资源配置效率,同时使用美元储备来干预外汇市场维持币值低估;中心国家(美国)使用外围国家大量的美元储备来低成本融资,同时从FDI的高回报率中获取收益,并享受来自外围国家价格低廉的消费品。DFG模型认为这一体系中资金是从发展中国家流向发达国家(即存在Lucas之谜),并符合美国和亚洲(包括中国)的利益。因此,尽管受到金融危机的冲击,这一体系也将继续运作(Michael et al,2003;Dooley et al,2014)。因此,美国经济长期的外部不平衡是一个成功的国际货币体系良性的、稳定的特征。

当然,也有观点认为目前的外部不平衡是不可持续的,比如,外部融资假说认为美国无法持续为大规模的经常账户赤字融资,该体系所暴露出的美元体系与个体国家金融利益之间存在不一致性,亚洲国家无法长期承受美元贬值带来的资产损失,该体系即将崩溃。再比如,外围国家维持该体系的高成本论,认为主要是外围国家承担美元储备受汇率变动的损失以及为稳定资本流入、流出带来的汇率体系冲击(Goldstein et al,2005)。这些研究都试图论证美国外部不平衡融资的不可持续性。这也反映了维持目前国际货币体系存在的一些问题,而且告诫美国不能够无限制地从事国际借款,来维持自己的外部不平衡。

因此,在美元主导的国际货币体系下,美元是提供全球流动性的主要货币,这也为美元体系的运行和美国经济持续的不平衡增长提供了基础性条件:美国逆差,美元输出,提供全球流动性,维持美元国际货币体系;顺差国获取的美元重新流回美国(借钱给美国人),使得美国可以持续保持经常账户逆差。换言之,美国国内储蓄小于投资的增长模式得以持续的关键,是美元货币体系带来的国际借贷的可信性和便利性。但特朗普政府无视这种美元体系内生的外部不平衡性及其带来的铸币税等巨大的好处,反而以不平衡为借口,主动挑起贸易冲突。

三、特朗普用逆差等同于“吃亏”的思维方式来看待美国经济的外部不平衡

贸易逆差等同于“吃亏”成为特朗普对美国经济外部不平衡的理解。长期中一个国家有逆差,根本上是国内储蓄无法抵补投资所致,或者说是国内过度消费所致,而不是“吃亏”所致。在特朗普一系列的言论中,他把美国经济对外逆差称为顺差国占了美国的便宜。事实上,当一个国家是逆差时,如果其货币不是国际货币,它就需要借入国际货币来弥补经常账户的逆差:出口小于进口,该国消费世界其他国家的商品多于自己带给世界其他国家的商品。由于本国货币不是国际货币,那么借入的国际货币始终要靠为其他国家提供商品或者劳务换取的外汇来支付,这就导致借钱的硬约束。但如果一个国家的货币是国际货币,就具备自己发行货币来支付经常账户逆差的能力。美国恰恰是当今世界具备这种通过印钞来购买世界其他国家商品和劳务的最强大的国家,那么美国经济面临的这种经常账户逆差“吃亏”在哪里?

特朗普认为,美国之所以存在大量的贸易逆差,是因为其他国家采取了对美国产品的“不公平”措施,因此,美国“吃亏”了。比如,特朗普认为2017年欧盟对美国的贸易顺差是1500亿美元,欧盟就占了美国便宜,说欧盟的非关税壁垒比美国要严重很多;在指责加拿大时就说,加拿大对美国的奶制品征收270%的关税;在指责中国时说中国是“非市场经济”,政府通过对产业的大量补贴进行着不公平的竞争,导致美国对中国大量的贸易逆差。事实上,中国约60%的出口是外国在华公司完成的,其中包括很多美国的公司。这些全球性企业通常并不享有中国政府的补贴,其余出口也大多来自中国的中小型私人企业,也不会有补贴之说。不可否认,在WTO框架下,确实存在差别关税率和其他差异化的贸易措施,这些都是考虑到国家发展阶段的差异,通过谈判达成协议来实施的,很多也是美国主导的。同时,也有明确的诉讼机制,总体运转良好。因此,不能简单粗暴地把逆差就等同于“吃亏”来看待外部不平衡问题。

四、特朗普选择了在美国经济内外部不平衡不严重的时期来强调外部不平衡

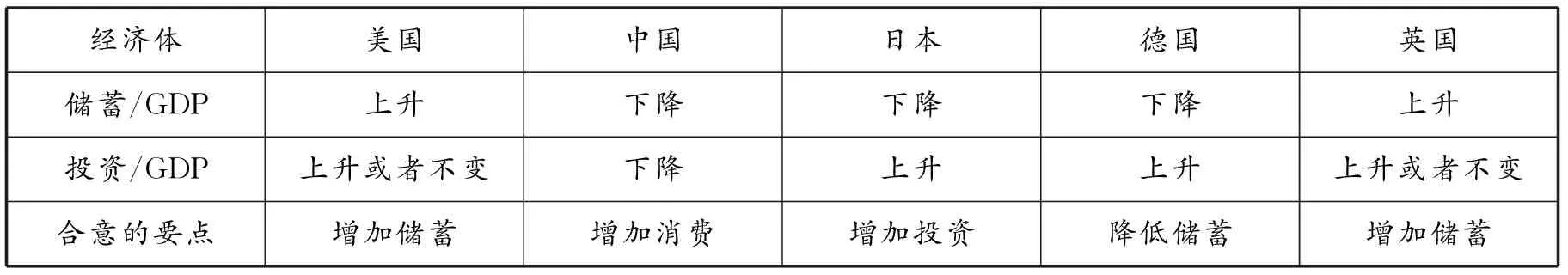

对比几大经济体的内外部不平衡,可以发现最近几年美国经济内外部不平衡是逐步改善的。表2给出了几大经济体国民储蓄和投资2005—2007年三年均值和2015—2017年三年均值的变化趋势。可以看到,美国经济中的储蓄占GDP的比例上升了0.19个百分点,而投资下降了3.01个百分点,内部平衡改善,外部平衡也有明显的改善。中国经济中的储蓄下降了2.54个百分点,且投资上升了3.49个百分点,内部平衡改善,且经常账户改善的幅度非常大。日本和英国都是储蓄和投资“双降”,且储蓄下降的幅度大于投资下降的幅度,但由于日本一直是顺差,因此内部平衡的改善也带来了外部平衡一些(盈余下降);而英国一直是逆差,因此,内外部不平衡则是加重的。德国则由于储蓄上升的幅度小于投资下降的幅度,内部不平衡加深,外部盈余也进一步上升。

从平衡增长的角度来看,美、中、日内外部平衡都是改善的。但从增长速度的角度看,这种改善各国看法不同,或认为也有“不合意”之处。比如与2005—2007年相比,2015—2017年美国的投资/GDP是下滑的,储蓄/GDP略有上升,因此其内部平衡的改善是靠内部总需求的下降来实现的。中国经济中的投资一直存在过高和过剩产能的问题,反而是通过投资上升来改善内部不平衡的,而中国在寻求高质量增长,投资占比本应该下降。日本经济本应通过投资上升来改变疲弱的经济增长,但投资是下降的,只不过储蓄下降更快,导致内外部平衡都改善了。德国一直是顺差,内部投资的下滑和储蓄的上升进一步加重了内外部不平衡。英国则是储蓄下降更多,进一步恶化了内部不平衡。

表2 经济体内部国民储蓄和投资占GDP比例的变化:危机前后的对照

注:(1)以2008年次贷危机正式爆发为界限,对比了2005—2007三年和2015—2017年三年的平均值,这样可以避免采用单年数据分析带来的偏差。(2)数字表示几个百分点。

按照开放条件下的恒等式,在维持增长的条件下,表3给出了几大经济体内部平衡的合意模式及其要点。对比表2和表3可以看出,美国和中国的实际调整情况和合意模式的调整要点,方向上是吻合的,只是程度存在差异。日本由于长期经济增长预期不乐观,增加投资是很困难的。而德国由于其在欧元区内部强大的竞争力,德国外部的盈余与欧元区的政治经济安排紧密关联(Kanthak, 2013),德国依靠欧元区累积的外部盈余最终必然转化为高储蓄。因此,降低储蓄对于德国来说并非易事。英国由于高福利带来的财政压力以及在欧洲的竞争力明显比德国弱,要增加储蓄也是困难的,这也是英国要“脱欧”的原因之一。

为什么特朗普不选择表3给出的合意模式?原因是进入2018年,美国经济的强劲增长主要是靠消费和投资拉动的。表3的合意模式恰恰是特朗普最不愿意采用的模式:投资和消费下滑会阻碍美国经济的强劲增长,失去自己的选票。而且从未来看,美国储蓄难以增加,政府赤字上升,投资上升,外部不平衡势必进一步扩大,流动性跨境配置进一步不平衡会带来新的金融风险。因此,特朗普选择了直接和外部顺差国调整赤字的办法,这样不会减弱国内经济增长的动力。这一调整办法与1985年的“广场协议”极为类似:美国不改变国内任何政策而希望达到外部逐步平衡,让其他顺差国承担调整的成本。

表3 几大经济体国民储蓄和投资内部平衡调整的合意模式

五、特朗普选择在美国经济强劲增长的阶段调整外部不平衡,弹性法和吸收法都不会是美国调整外部不平衡的方法

美元贬值无疑会带来美国经常账户改善,尽管美元贬值对美国经常账户改善有两年的滞后期(富兰克尔 等,1994)。但问题是,在目前美国失业率创下50年最低,经济增长年率达到3%以上,美联储处于加息通道以及欧洲经济相对疲软的背景下,美元指数没有持续走弱的基础。尽管特朗普一直抱怨美元从2018年3月以来的升值,并对美联储的政策表达了不满,并在2018年7月21日发推特指责中国正在“操纵”一种“像石头一样下跌”的货币,但美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)随后安抚市场,称不会有“货币战”。

特朗普采取的抱怨策略和20世纪80年代中期类似,但情景相反,有过之而无不及。1986年的七国峰会上,美国财长贝克反复引证新闻界的说法:正在进行的谈判使美元价值下降。早先的美国财长也曾强烈提出一个方针:“我们宁愿你们扩张你们的经济,因此,从我们这儿进口的更多,这是一个与所有的伙伴国经济增长相一致的、减少美国赤字的方法。但是假如你们不愿意那么做,那么,我担心我们被迫让美元更大幅度的贬值,在那样的情况下你们对我们的出口将下降。”*费尔德斯坦主编:《20世纪80年代美国经济政策》,北京:经济科学出版社,2000年,第266页。其他国家,比如中国愿意增加进口,已经无法满足特朗普调整外部不平衡的“假欲望”。在美元没有持续贬值的基础上,贬值美元改善美国经常账户已经失去了现实条件,而且强势美元有助于维持美元国际货币体系。

此外,一国要降低贸易逆差也可以通过产出的下降或者国内收入的下降来降低进口,从而降低外部赤字。典型的例子是1994年墨西哥债务危机、1997—1998年东南亚金融危机、2001年的阿根廷金融危机和2008年美国的次贷危机。收入法调整外部赤字意味着失去增长和就业,特朗普就会失去选票。而且吸收法大多是被动调整的方法,几乎不会被任何国家主动采用来调整外部不平衡。

六、特朗普认为只要是给美国造成逆差的大顺差国,都要调整双边的外部不平衡

基于联合国Comtrade数据库提供的双边数据,本文计算了双边贸易顺差或者逆差来源占其总贸易顺差或者总逆差前3名的国家和区域,发现在过去十多年中,一国贸易顺逆差最主要的来源国家或者区域是相当稳定的,这也说明过去十几年全球分工格局的稳定性*感谢我的博士生刘璐在搜集本节数据中所做的工作。。2007—2017年11年间,美国贸易总逆差来源前三大国家中,中国11年都位居榜首,年均占比46.5%,这就是说过去11年美国贸易总逆差中有接近一半来自中国。11年中,日本有8年进入前3名,年均占比8.5%*这里的年均按照进入前3名的次数计算均值,不是按照11年来计算。以下同。;墨西哥有6年进入前3名,年均占比8.1%;德国有7年进入前3名,年均占比12.1%。这就是我们看到的特朗普发起贸易冲突的对象:中国、以德国为首的欧元区、日本,甚至包括墨西哥,这些国家或地区是美国贸易逆差的主要来源地。

表4给出了最近两年(2016—2017年)全球几大经济体贸易顺逆差的主要来源国家和区域,可以看出,几大经济体之间的贸易顺逆差存在明显的对称性,或者说彼此存在明确的交集。主要存在以下两组主要关系,第一组关系:中美之间顺逆差存在一定的对称关系,中国贡献了美国逆差总额的52%,美国贡献了中国顺差总额的约85%,说明中国的贸易顺差主要来自美国。德国贡献了美国贸易逆差总额的约13%,美国贡献了德国贸易总顺差的约21%。日本贡献了美国贸易总逆差的约8%,美国贡献了日本贸易顺差总额的约202%,这说明日本的贸易顺差很依赖美国的贡献。第二组关系:从英德关系来看,英国为德国贡献了德国贸易顺差总额的21%,法国贡献了约15%,因此,德国贸易顺差的1/3强来自欧元区;而英国逆差总额的35%来自德国,18%来自荷兰,英国贸易逆差的一半以上来自欧元区。当然,中国也贡献了英国贸易逆差的约31%。

表4 几大经济体贸易顺逆差近两年主要来源国家和区域

注:(1)括号中数字为贸易伙伴国家或区域的贸易赤字(盈余)占报告国贸易赤字(盈余)的比例。每年每个报告国的上述比例排名前三的贸易伙伴按排名先后报告。(2)数据来源于UN Comtrade数据库,其中中国2017年的数据缺失。(3)比例会超过100%,因为当一个国家的顺差主要来自几个特定的国家,而逆差来自其他国家时,来自特定国家的顺差就会超过贸易总顺差。

表4也揭示了美国和其他大国之间贸易顺逆差不对等的相互依赖关系——其他国家更加依赖美国市场,这也是特朗普敢于全面出击的一个重要原因。另一方面,由于传统的地缘政治关系——美国主导的北约和美日安保协定,欧洲和日本在政治和安全上必须依靠美国;中国成为世界第二大经济体,但仍属于发展中国家,对美国市场高度依赖(2017年出口到美国的产品占国内GDP的4%,占总出口的约20%),特朗普认为欧洲、日本和中国都会做出重大让步。因此,特朗普贸易冲突的“大棒”就开始横扫所有造成美国贸易逆差的主要国家或区域。

七、特朗普对造成美国逆差的不同国家和区域采取不同的借口,对欧盟等是贸易摩擦,对中国是贸易战

表5给出了特朗普发起贸易战的两大贸易对象——中国和欧洲及其他国家。贸易逆差是特朗普发起贸易战的导火索,但贸易冲突的理由不同。对欧洲及其他经济体,特朗普认为是关税和非关税壁垒问题;而对于中国,特朗普认为中国经济是“非市场经济”,不重视知识产权保护,使用补贴的产业政策带来了不公平竞争。从涉及的产品看,对欧盟(包括加拿大、墨西哥、俄罗斯、印度)主要是钢铝甚至汽车,领域限定;对中国则涉及大量的产品,领域不限定。从运用的法律条款来说,对欧盟及其他国家主要使用的是1962年贸易扩展法232条款,而对中国还针对性地使用301条款。

因此,从贸易冲突的理由来看,美国和欧盟等目前的贸易冲突就是贸易摩擦。欧盟作为全球最大的经济体,欧元作为世界第二大货币,贸易摩擦如能够削弱欧盟,是特朗普愿意看到的,这也体现出过去美国多次打压欧盟的一贯性。2018年7月26日,美国和欧盟初步达成非汽车类产品零关税贸易框架,足以说明美欧之间只是贸易摩擦。但对于中国,贸易冲突更注重对中国整个经济制度的影响,以更方便美国资本和产业的进入,美中贸易冲突的实质是产业利润和产业技术制高点的争夺,是实实在在的贸易战。美国的意图就是其战略性产业的标准、核心技术和市场必须由美国来掌控。十几年来,中美在全球价值链上都处于合作分工关系,中国处于价值链的下端,美国处在价值链的上游。现在中国致力于全球产业链上行,在价值链的上端取得了很大的进步,同时保持了制造业强大的生产能力。而特朗普上台后反复强调

表5 特朗普对不同国家和区域采取不同的贸易冲突借口和措施

美国制造业的就业岗位,传统的中美经济互补合作关系的基础被削弱,中美在制造业上下两端都体现出竞争关系,美国明确把中国定义为战略竞争对手,这与20世纪80年代日本产业升级时与美国的贸易冲突关系有些类似,是真实的贸易战。

八、特朗普希望通过贸易战和减税的组合策略达到美国既要技术领先,又要市场份额的双重目的

表6给出了2017年到2018年5月美国发起贸易战的几个重大事件。从特朗普发起贸易战的产品范围来看,主要侧重于制造业和技术,而这恰恰是中国和其他制造业先进国家(比如德国、日本等)最重要的行业。特朗普希望通过减税和贸易战的组合策略带来“一石二鸟”的效果:一方面引导制造业回流,通过技术链和产业链重构调整美国经济的外部不平衡;另一方面打压其他相关经济体。

Lovely等(2018)最近的一项研究表明,301关税条款实际上是用20世纪的贸易壁垒应对21世纪包含知识(knowledge-embodying)的贸易链,会打击跨国技术供应链,也会损害美国技术的竞争力,而且最近修正后的关税对非中国企业的全球供应链打击更大。图2给出的美国目标进口来自中国国内企业和非中国跨国企业的重要的技术产品份额表明,301关税条款将对全球技术链的重构产生重大影响,而不论这些企业是不是非中国的跨国企业。在美国大幅度减税的刺激下,特朗普对全球技术链的打击是希望这些制造业尽可能多地流回美国。

资料来源:Chad P. Bown and Melina Kolb, “Is Trump in a Trade War? An Up-to-Date Guide”,Trade&InvestmentPolicyWatch, PIIE,June 15, 2018.

资料来源:Mary E. Lovely and Yang Liang, “Revised Tariffs Against China Hit Non-Chinese Supply Chains Even Harder”,PetersonInstituteofInternationalEconomics, Charts, June 18,2018.

九、特朗普必将破坏现有的全球贸易投资秩序,带来国际贸易和投资秩序的变化

特朗普以贸易逆差为理由,认为现行的国际贸易规则对美国不公平。作为二战后国际贸易规则最重要的创立者,今天的美国行为为什么会出现这么大的反差?核心原因是特朗普认为美国必须走务实主义的路线,改变美国承担维持过去国际格局所要求的种种义务和成本,扭转世界多极化带来的美国相对地位的下降,让美国“再次强大”。

尽管世界的多极化取得了明显发展,但经济总量、技术水平、军事实力和美元国际货币体系表明,美国仍然是世界最强大的国家。美国文化是一个鼓励竞争的文化,不过今天的美国要求其他国家和它在同一水平上竞争,而不顾不同国家之间政治差异和经济差异,不顾发达国家和发展中国家之间的差异。发展中国家今天采取的发展经济的政策,很多也是美国在早期发展时采取的政策,如政府鼓励某些产业的发展(比如20世纪40年代美国的医药业)。而且最近为打贸易战,特朗普准备用120亿美元补贴美国农业,留住选票,呈现出打持久战的准备。今天特朗普领导下的美国早就度过了产业发展需要政府支持的阶段(尽管仍然存在大量政府采购支持计划),已经成为世界技术最发达、最重要的经济体,而中国、墨西哥等依然是发展中国家,放在一个贸易平台上如何竞争?2018年7月23日G20财长会议上,美国财长兜售特朗普的“无关税、无非关税壁垒、无补贴”的“三无”自由贸易政策,欧盟和日本这样发达的国家都不能全盘接受,何况是发展中国家?如果让发展中国家与美国签订“三无”自由贸易协定,就等同于让一个未成年人与一个身强力壮的成年大汉去徒手搏击,其结果是确定的。因此,没有一个发展中国家会与美国达成全面的“三无”自由贸易协议,因为抛弃不同国家经济历史发展阶段差异的自由贸易本身就是不公平的贸易。结果就是我们最近看到的,美国发起的贸易战刚刚催生了“门当户对”的世界最大自贸协定。2018年7月17日,欧盟与日本签订自贸协议,协议自2019年正式生效,欧盟将取消99%从日本进口商品的税率,日本将取消94%从欧盟进口商品的税率,未来几年也将涵盖99%的进口商品。7月25日,美国和欧盟也对外宣称双方达成自贸协议的意愿,有可能催生世界上更大的自贸协议。未来还会有更多的产品类的或者总体的自由贸易协议出现,区域化协定对全球化协议的部分替代会愈演愈烈,现有的WTO或将成为“旧版WTO”。

十、特朗普发起贸易冲突的手法是美国政府过去惯用的手法,但实施强度要大得多,以彰显他所谓高超的“交易艺术”

1979年傅高义写下《日本第一》,1989年盛田昭夫和石原慎太郎写下《日本可以说不》,这两本书是那个日本经济腾飞时期的应景之作。这一时期也是美国对日本发起汇率与贸易冲突最密集的时期。1985年产生“广场协议”,1988年美国通过《综合贸易与竞争法》,抛出“超级301”条款,使日本所有出口商品都处于美国贸易制裁风险之中。1992年泰森(Laura Tyson)的《谁在敲打谁?高技术产业的贸易冲突》列举日本在半导体、大型计算机、航空等高科技产业领域如何蚕食美国市场,并认为当时的关贸总协定(GATT)体制不足以保护美国利益,美国应该对日本进行“战略性贸易管理”。2011年,现任白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)和他人共同出版《死于中国之手:美国是如何失去其制造业基础的》一书,从货币操纵、不公平贸易政策以及“致人死命”的商品三个角度说明中国对美国的威胁。这些事件不是孤立的,是美国政府经济上遏制竞争对手惯用的手法和策略:先把自己说成受害的角色,主导舆论,然后以讨回公正为由,发起有利于自己的贸易冲突,得到好处。

与前几任美国总统的差异是,特朗普不会考虑国际分工的差异,他是什么都要:要制造业,要技术,要美元体系。这就决定了他对竞争对手的贸易政策不会考虑国家发展阶段之差异,倾向于采用最适合美国利益的“二元”方式来处理贸易冲突:要么关税,要么“三无”的自由贸易“丛林法则”。而且特朗普有意识把贸易冲突扩大化到货币领域,近期特朗普说欧盟和中国通过“操纵汇率”获取不公平竞争。应该说,中美关系的“压舱石”——中美贸易关系,已经开始被动摇。

从美国财政部的“汇率操纵”定义来看,中国并不满足美国“汇率操纵”的完整定义*美国财政部定义汇率操纵应同时满足三个标准:一是一年内双边贸易对美国的顺差超200亿美元(大约为美国GDP的0.1%);二是经常性项目顺差占GDP比例超过3%;三是过去一年内,因单边干预外汇市场重复净购买外币的总额超过GDP的2%。中国目前只满足第一个条件,这也是美国重要智囊彼得森研究所的研究人员认为中国不是汇率操纵国的现实依据(Hufbauer et al, 2017; Gagnon et al, 2018)。,也不满足IMF的“汇率操纵”判断标准*IMF(2007)认为构成“汇率操纵”需具备两个基本条件:一是主观意愿,成员国故意通过低估汇率获得出口优势;二是客观行为,货币当局是否通过吞吐本、外币头寸直接大规模干预外汇市场。。特朗普这是在寻找新的“受害”借口,来增加自己的谈判筹码。从这种“交易艺术”中,特朗普确实获得了某些成功。在欧日达成自贸协议一周后,2018年7月25日美欧达成自贸协议意愿,尽管欧盟内部存在明显的分歧,但欧盟与美国正式签署经过讨价还价的产品类自贸协议是大概率事件。欧日、美欧自贸协议一旦签订实施,世界贸易投资格局就被分割成两个阶层:占全球GDP一半以上的最发达经济体是一个自贸区,其他国家是另外一个贸易圈,WTO实质性地被分解了。

十一、未来的一点推测和思考

现有的世界贸易、投资秩序存在朝着美国获益更多,其他国家也获益的方向演变的风险。2017年12月19日凌晨,特朗普政府在其首份国家安全战略报告中,将中国定位为美国“战略上的竞争对手”。考虑到美欧、美日的盟友关系,已经签订的欧日自贸协议和正在推进的美欧自贸协议,意味着未来的“新版WTO”将强化美、欧、日等发达国家的利益追求。世界贸易和投资秩序将会迎来大变化,这种变化对发展中国家,尤其是对发展中的大国(主要是中国,甚至包括印度)不利。世界经济面临被深度割裂成发达国家和发展中国家两个“世界”的风险,过去几十年缩小“南北”差距的步伐存在放缓的风险。要降低被迫打贸易战带来的烦恼和负面影响,最根本的是要降低高技术行业对美国产业链的依赖度,核心技术上的“自力更生”将变得极其迫切和现实。因此,中国以及其他发展中国家在应对贸易战时,首先要加大、推进国内改革,依靠内部大市场来提高技术,维持较高的增长。其次,要努力维持多边体系,深化“一带一路”,结交更多的互利共荣的贸易伙伴;通过有步骤地开放市场,吸引外资企业,丰富国内市场;通过签订“门当户对”的自贸协议,拓展海外市场;积极寻求与发达经济体就自己可承受的行业签订自贸协议或者通过谈判寻求实施自贸协议的“过渡期”,来提升技术的进步和竞争力;同时,防止货币过度贬值引发新冲突。总之,要在坚守底线中去寻求消除贸易战负面影响的机会,实现经济的可持续增长。