全身麻醉联合区域神经阻滞对腹腔镜结直肠癌根治术患者术后恢复的影响观察

张 颖 刘 艳

直肠癌腹腔镜手术通常会选取全身麻醉,但采用全身麻醉后,患者个体存在一定的应激反应,所以在临床越来越多地采用联合麻醉方法,以降低手术应激反应,使得传入神经无法正常对应激信号进行有效传导[1]。采用全身麻醉联合区域阻滞方法可达到良好的麻醉效果,也能够降低麻醉对机体的影响[2]。本文选取96例择期行腹腔镜下结直肠癌根治术患者,探讨全身麻醉联合区域神经阻滞对腹腔镜结直肠癌根治术患者术后恢复的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2015年8月至2016年8月96例通过腹腔镜下结直肠癌根治术治疗的患者,均为择期手术,患者ASA在I~Ⅲ级范围,其中男性51例,女性45例;年龄为33~65岁,平均年龄为(52.69±3.95)岁;患者体重47~79 Kg,平均体重为(57.35±4.86)kg;患者肝、肾功能均未发生异常,凝血状态良好,患者均无严重的心肺方面疾病,腹壁处的皮肤均未出现感染或破损情况。3组患者均未长时间接受非甾体类抗炎药物的治疗,均未发生慢性疼痛情况,参与本研究手术资料前2周均未使用其他止痛药。按就诊顺序分成3组:对照组采用单纯静脉麻醉,GE组实施全身麻醉联合硬膜外阻滞,GT组实施全身麻醉联合腹横肌平面阻滞。3组患者在年龄、性别等方面比较无统计学差异(P>0.05),可进行临床比较。

1.2 方法

1.2.1 术前麻醉 GE组患者实施硬膜外穿刺处理,保持左侧位,采用常规法对患者实施消毒处理,采用1%利多卡因对患者予以局部麻醉,然后在L2/3椎间隙位置实施穿刺,当完成穿刺后放置硬膜外导管,完成置管后对患者予以硬膜外阻滞,在初始麻醉发挥效果后10 min,对患者予以静脉全麻处理。GT组患者经B超引导实施双侧腹横平面阻滞,每侧应用0.375%罗哌卡因0.5 ml/kg。患者保持仰卧位,定位髂嵴、初箭碘伏消毒局部皮肤,穿刺选取20 G局麻针,在探头一侧进针,通过实时超声的引导,将针尖送至腹内斜肌与腹横肌间的筋膜平面,对其注入2 ml生理盐水对两层肌肉筋膜层予以有效分离,当其完成分离后则予以0.375%的罗哌卡因0.5 ml/kg,能够观察到药物于间隙间进行扩散;应用同样方法完成对侧TAP阻滞。当局部麻醉药起效后10 min,对患者实施静脉全身麻醉。

患者均予以丙泊酚、瑞芬太尼血浆靶控输注(TCI)静脉全身麻醉,静脉麻醉所使用的药物主要包括丙泊酚、瑞芬太尼、枸橼酸芬太尼等。3组患者接受全身麻醉时,予以丙泊酚与瑞芬太尼,通过血浆靶控输注,由此可进行有效的麻醉诱导维持,实施麻醉前均应持续面罩吸氧>3 min,然后方可予以麻醉诱导。对患者实施麻醉诱导时,通过靶控输入丙泊酚,使得初始血浆水平保持在3 μg/ml,当效应室浓度实现平衡状态时,若BIS依然超过60,需合理调节血浆水平,按照0.2 μg/ml进行逐次增加,一直到BIS处于40~50范围,且进行固定保持。然后对患者静注苯磺酸顺式阿曲库铵0.2 mg/kg,瑞芬太尼则通过靶控注入(其血浆值为4 ng/ml),在3 min后通过喉镜将声门显现,丁卡因经喉麻管喷喉,在气管内予以表面麻醉后对患者实施经口气管插管。完成插管后,注意患者生命指标变化情况,并对丙泊酚、瑞芬太尼血浆值予以合理调节。手术过程中,对患者实施麻醉维持时,应按照BIS情况予以丙泊酚血浆浓度的调节,使得BIS处于40~50,若BIS处于此水平的情况下,依然有血压上升或与术前基础值相比较减少>30%的情况,应通过静脉注射降压药或是应用麻黄碱确保血压能够保持正常范围。所使用瑞芬太尼血浆值需按照患者心率情况予以有效调节,当BIS处于40~50范围时,心率若出现过快或显著下降情况,均显示患者未实现完全镇痛目的或对心脏形成了较为显著的抑制,需要将瑞芬太尼的使用剂量提高或是减少,术前将瑞芬太尼的剂量保持在3 ng/ml水平,实施手术过程中,若心率与切皮前相比较提高超过10次/min,则需予以芬太尼2 μg/kg,注意应按照患者具体心率情况对瑞芬太尼的使用剂量进行有效调节,具体剂量为1~6 ng/ml,若在此浓度范围患者依然出现心动过速或心动过缓症状,则通过艾司洛尔或阿托品予以有效处理。

1.2.2 术后镇痛 对照组、GT组患者应用芬太尼0.5 mg,氟比洛芬酯150 mg(通过生理盐水稀释到150 ml),所使用剂量背景剂量为3 ml/h,PCA每次予以3 ml,持续20 min。GE组患者应用0.4 mg芬太尼,30 ml的0.75%罗哌卡因,注意将其通过生理盐水进行稀释到150 ml后使用,背景剂量为3 ml/h,PCA 3 ml/次,持续锁定时间为20 min。

1.3 观察指标

观察3组自主呼吸恢复所需时间,苏醒时间及拔除气管导管时间;观察3组患者应激反应;观察3组患者VAS疼痛评分;观察3组术后肛门恢复正常排气时间,进食时间及下床活动时间、拔除尿管时间等;观察3组患者术后镇痛泵使用及并发症情况。

VAS疼痛根据评分标准分成0分:无痛;1~3分:存在轻微疼痛,可忍受;4~6分:疼痛且对睡眠产生影响,需高度忍受;7~10分:疼痛逐渐强烈,无法忍受疼痛,对食欲、睡眠产生不利影响。通过酶联免疫吸附实验(ELISA)检测患者术后24 h血浆中去甲肾上腺素(NE)、皮质醇(Cor)、浆-6(IL-6)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)浓度及血浆胃动素(MTL)浓度。

1.4 统计学方法

数据均通过SPSS 21.0予以处理,计数资料对比采用χ2检验,计量资料组间对比采用t检验,P<0.05表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 复苏情况比较

GE组、GT组自主呼吸恢复时间、苏醒时间和拔除气管导管时间与对照组比较均减少,差异有统计学意义(P<0.05),如表1。

表1 3组患者苏醒情况比较

注:*为与对照组比较,P<0.05。

2.2 3组应激反应变化比较

GE组、GT组NE、Cor、IL-6、TNF-α与对照组比较,均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);3组MTL水平差异无统计学意义(P>0.05)。如表2。

表2 3组患者术后24 h应激反应各指标水平变化

注:*为与对照组比较,P<0.05。

2.3 3组术后各时点VAS评分比较

GE组、GT组拔管后30 min、术后6 h、术后12 h、术后24 h时的VAS评分与对照组比较均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。GE组、GT组间VAS评分无统计学差异(P>0.05)。如表3所示。

表3 3组术后各个时间点VAS评分比较分)

注:*为与对照组比较,P<0.05。

2.4 3组患者术后恢复情况比较

GE组拔除尿管时间较对照组、GT组明显延长,差异有统计学意义(P<0.05);3组患者其他恢复时间对比,均无统计学差异(P>0.05);如表4所示。

表4 3组患者术后恢复情况比较

注:*为与对照组比较,P<0.05;#为与GE组对比,P<0.05。

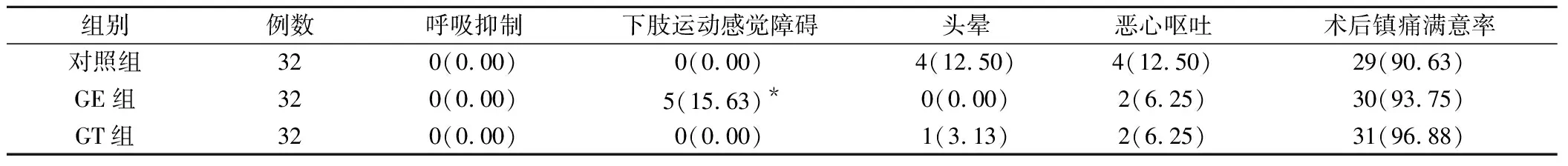

2.5 3组患者术后镇痛泵使用及并发症情况比较

对照组首次按压PCA时间为(4.29±0.52)h,GE组首次按压PCA时间为(8.52±1.36)h,GT组首次按压PCA时间为(7.69±1.05)h,对照组首次按压PCA时间均少于GE组、GT组,GT组首次按压PCA时间少于GE组,对比差异均有明显统计学意义(P<0.05)。GE组下肢运动感觉障碍发生率明显高于对照组、GT组,对比差异有统计学意义(P<0.05);3组在呼吸抑制、头晕、恶心呕吐发生率方面及术后镇痛满意率方面对比,均无统计学差异(P>0.05)。如表5所示。

表5 3组患者术后镇痛泵使用情况与不良反应对比(例,%)

注:*为与对照组、GT组比较,P<0.05。

3 讨论

对患者实施麻醉手术治疗时,应激反应导致内环境失衡,且在麻醉手术后依然会存在,使得患者康复与之存在较为密切相关性[3]。术后疼痛对患者术后康复的影响较为直接,而对患者实施疼痛治疗时,往往会依据患者个体化情况予以多模式镇痛[4]。临床中采用多模式镇痛时,按照手术方式予以合适的区域阻滞联合其他药物进行合理镇痛可使得其效果更加理想[5]。对患者腹部进行手术时,通常会将切口予以局部浸润处理或是硬膜外阻滞处理,且联合其他方式予以相应的镇痛处理,此两种方法均存在一定的利弊[6]。腹部手术采用TAP阻滞时,可明显减轻腹壁切口疼痛,尤其在手术切口T10-L1时,其效果更具有优势[7]。

GE组、GT组患者在进行联合麻醉处理时,手术前采取硬膜外腔、腹横肌平面进行局部麻醉,使得腹壁神经冲动传导在手术创伤前就已被阻断,明显缓解疼痛冲动往中枢神经系统进行的传导,由此可使得神经可塑性变化得到明显抑制,完成超前镇痛目的,且阿片类药物会减少使用剂量。TAP 阻滞是一种腹壁区域阻滞技术,对于腹壁躯体疼痛具有显著缓解作用,且减少药物剂量[8],明显降低不良反应的发生率。但在本文研究中,3组患者术后镇痛满意度并不显著,与预期具有一定的差异性,极有可能是因为硬膜外所使用药物的剂量出现问题。对GE 组患者实施硬膜外镇痛处理时,使用小剂量、低浓度局部麻醉药,但是依然有5 例患者下肢运动感觉障碍,而且与GT组、对照组相比较,GE组患者的拔除尿管时间明显延长,由此可知,实施硬膜外镇痛极有可能产生并发症。术中实施联合麻醉可使得患者术后炎症反应处于较低值,IL-6、TNF-α等促炎细胞因子均为低水平。GE组、GT组在术后24 h内VAS评分与对照组比较明显降低;GT组首次按压PCA时间少于GE组,由此可知,采用区域镇痛,患者镇痛效果更为明显。术中通过不同麻醉方式进行麻醉,但是术后3组患者恢复时间无显著差异,对照组不良反应发生率较高。GE组、GT组芬太尼、瑞芬太尼所使用的药物剂量与对照组比较明显降低,术后恶心呕吐发生率低。

总之,全身麻醉联合区域神经阻滞应用到腹腔镜结直肠癌根治术治疗的患者中,在术后可对患者恢复发挥明显促进作用,可明显提高镇痛效果,减少术后阿片类药物使用剂量,降低不良反应,临床应用价值高。