职业性急性砷化氢中毒13例临床分析

刘咏梅

作者单位:110005 沈阳,辽宁省疾病预防控制中心

急性砷化氢中毒是较常见的一种职业性中毒,是以急性血管内溶血为主要表现的全身性疾病[1],严重者可发生急性肝、肾衰竭[2-3],病死率高达60%~100%。笔者在临床工作中曾遇3起13例职业性急性砷化氢中毒病例,现总结分析如下,以引起大家的警惕。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集近期在我院诊断的13例职业性急性砷化氢中毒病例,所有病例分别来自3家企业。13例患者均为男性(病例编号1~13);年龄33~48岁,平均45岁;所有患者既往均健康,吸入砷化氢气体后4~10 h发病。

1.2 临床表现 分别出现乏力、头痛、恶心、呕吐、腰背痛、巩膜和皮肤黄染,以及茶色或酱油色尿等症状及体征,见表1。

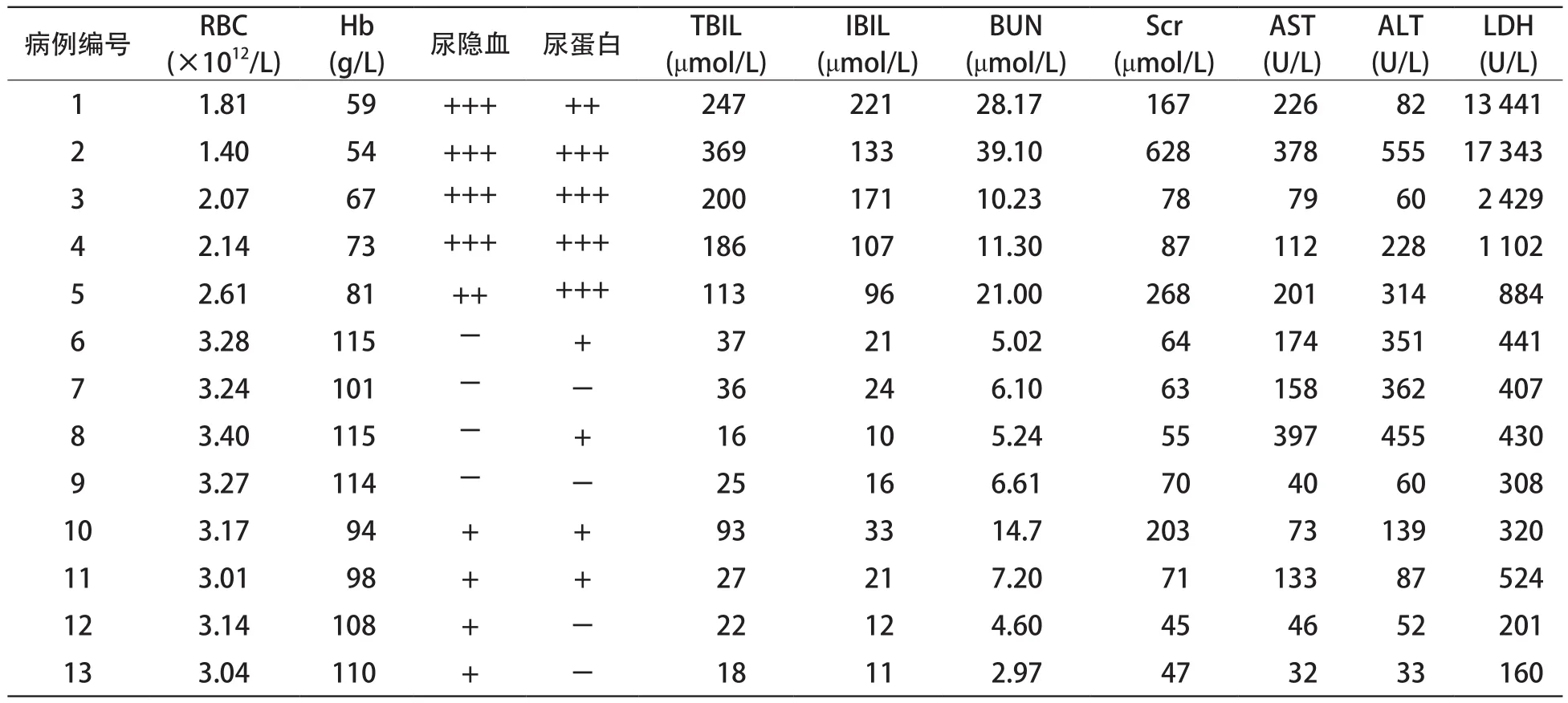

1.3 辅助检查 血常规、尿常规、肝肾功能等结果,见表2。

1.4 诊疗经过 病例1以“腹痛、呕吐、皮肤黄染”首诊于消化科内科,患者病情迅速恶化,出现皮肤、巩膜重度黄染,无尿,转至上级医院;中毒42 h后,明确诊断为砷化氢中毒。病例2因“血尿”首诊于泌尿外科,初诊“肾结石”;患者病情加重,排酱油色尿,巩膜黄染,胸闷、气短并伴有意识障碍,转入上级医院;中毒96 h后明确诊断为砷化氢中毒。病例编号3~13:11人中1人最先出现头晕、恶心、眼睑浮肿、躯干多处皮疹,逐渐排酱油色尿,随后10人陆续出现上述症状;1 h后明确诊断为急性砷化氢中毒。13例患者均给予激素解毒、碱化尿液、维持水和电解质平衡等治疗。5例重度中毒患者中4例行血浆置换联合血液透析治疗,5例患者行红细胞悬液输注治疗。

表1 13例砷化氢中毒病例主要症状及体征

表2 13例砷化氢中毒病例辅助检查结果

2 结果

依据《职业性急性砷化氢中毒诊断标准》,13例患者中5例诊断为职业性急性重度砷化氢中毒(病例编号1~5),8例诊断为职业性急性轻度砷化氢中毒(病例编号6~13)。13例患者中11例(病例编号3~13)治愈,1例(病例1)合并脑梗死,1例(病例2)因多脏器衰竭死亡。

3 讨论

砷化氢是一种剧毒气体,含砷矿石、炉渣遇酸或受潮及含砷金属用酸处理时可产生砷化氢。病例1和病例2均为锌冶炼有限公司工人,担任电解锌净化作业区加料工,负责将含砷的氧化锌物料加入稀酸内,分别在一次工作中吸入砷化氢中毒。病例编号3~13,11人为某冶炼厂精馏车间工人,在一次拆除精炼炉(炉内有含砷物料)作业时吸入砷化氢,现场自动检测仪检测精炼炉周围砷化氢浓度为0.5~1.00 mg/m3;13人在作业过程中均未佩戴防护用具。

砷化氢急性中毒,可以在吸入砷化氢数小时至十余小时内发生,患者可出现急性溶血引发的症状和体征[4],机体受损程度与吸入砷化氢的浓度密切相关。目前,砷化氢引起溶血的机制尚不十分清楚。一般认为,血液中的砷化氢90%~95%与血红蛋白结合,形成砷-血红蛋白复合物,破坏红细胞膜的钠-钾泵,导致红细胞膜破裂,进而出现急性溶血和黄疸。砷化氢中毒后,患者在很短时间内(0.5~2 h)即可出现溶血,且具有自限性,急性血管内溶血期一般不超过5 d,其高峰多出现在第3天左右[5]。溶血是急性砷化氢中毒患者早期死亡的主要原因。

本病的诊断主要依据确切的职业性砷化氢接触史和血管内溶血的临床表现,结合尿砷检验。2016年,国家颁布的《职业性急性砷化氢中毒诊断标准GBZ 44-2016》(实施时间2017年2月1日),与2002年制定的标准相比,新标准增加了接触反应观察期限24个月,将诊断分级由轻度、重度中毒二级改为轻度、中度、重度中毒三级。急性砷化氢中毒的治疗主要是减轻溶血反应,补液利尿、碱化尿液、改善肾脏循环,减轻肾小管堵塞和加快毒物排泄,可配合血液透析和血浆置换等血液净化疗法,以促进毒物尽快排出和肾功能较快恢复[6-7]。

急性砷化氢中毒的预后取决于接触砷化氢的浓度及诊治的及时性。本研究13例急诊砷化氢中毒病例中,病例1和病例2分别到消化内科及泌尿外科就诊,劳动者没有向医生提供毒物接触史,而临床医生普遍对职业中毒的专业知识及诊治经验不足,延误了有效的救治时间。第三家企业医生了解该中毒表现,11人得到及时就治,避免了不良结局的发生。另外,我们在进行职业病诊断时,病例1的用人单位没有说明劳动者有砷化氢职业接触史,我们根据劳动者的职业史、病情及尿砷结果,做出了职业性急性重度砷化氢中毒的诊断,保护了劳动者的健康和利益。

4 小结

职业病防护设施不到位、企业及工人对工作场所职业病危害因素认知不足,以及劳动者在工作中缺乏自我保护意识和自救知识,是造成急性砷化氢中毒的重要原因[8]。砷化氢为工业生产过程中产生的废气,砷化氢中毒具有漏诊率、误诊率、病死率均较高的“三高”特征,因此,防应重于治,做好预防至关重要。根据国家有关职业病防治法律法规,可以采取以下措施预防砷化氢中毒:①优化生产工艺,改善工艺设备,减少砷化氢气体向工作场所扩散,有效减少急性砷化氢中毒的发生;②合理设置通风系统,建立常规维护体制,确保其正常运行;③建立合理的操作规程,保证生产的顺利进行,保护工人不受侵害;④企业应为工人配备有效的劳动防护用品,如防毒口罩等;⑤建立现场警示系统,根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》的要求,合理设置砷化氢气体检测报警仪,做到及时有效的提示和预警,做好现场应对等。

同时,我们应加大对用人单位和劳动者有关《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规的宣传力度,做好安全生产和防毒知识教育,劳动者也应自我提高安全生产意识,严格遵守相关安全操作规程,避免此类事故的再次发生。