地图学史视角下的古地图错讹问题

文/丁雁南

“左图右史”是古今学者梦寐以求的研读条件。问题是,如果地图错了怎么办?对于地图学史研究来说,古地图提供的不仅包括“正确”的、在当代标准下依然有效的地理信息,还有一些不正确、不准确的信息。由于制图技术的时代性,古地图表现的内容与当代的地理情况、地图规范出现断层,乃至方枘圆凿。古地图中的错讹如果不能得到恰当的认知和处理,就会成为知识“陷阱”。

晚近以来,作为研究对象和表现手段的古地图重新成为研究热点。新的研究范式要求研究者不仅能够将古地图纳入到当代的科学体系中,成为便于解读的标准文本,也要求研究者能够对地理学史和地图学史有充分的理解,从当时、当地的情境出发来认识地理知识产生、流传、校正的过程。由于这种新的研究范式特别注意到地理知识本身所具有的空间维度,也有学者称之为关于“地理知识的历史地理学”。

中国地理学界对于地图学史的研究,目前仍以对本土地图学传统以及与中国密切相关的部分古地图的研究为主。成一农在同科学技术史和历史地理学对话的过程中,推进中国地图学史的“科学性”之辩。他指出,中国的地图学史研究者“必须要有世界的眼光,但世界的眼光不是认为世界的发展具有一致性,认为当前占据主导的那些所谓原则和价值取向具有‘普适性’,甚至用它们来研究历史,而是要认识到历史的发展具有多元性,应以同情的眼光来研究历史”。这种打破对于一致性的迷信,直指研究对象的空间差异性和时间差异性,从而取得对地图学史最贴切的阐释的研究理念,与前述西方关于“地理知识的历史地理学”实有异曲同工之妙。

古地图错讹的理论解释

对于古地图错讹的问题并没有现成的、普适的解决方案。拉赫曾将部分的古地图区分为航海或海员地图和文献地图。参照这个方式,根据信息来源的不同,可以将地图粗略地分为基于实地观测的和基于他人资料的地图。其中,对于实际从事航海的人来说,地图事关航行安全和经济利益。他们看重的是地图的实用和精确,美观和质地则是次要因素。另一方面,历史上以地理学家或地图学家而名世的人,并非都是实际参与航海或探险的人。他们依赖其他人和机构提供信息,也参考古代或者他国的地理著作、地图,以及航海日志等,据此绘制或者修订地图。他们所面向的客户群体更主要是欧洲城市里的贵族和富商,其主要需求与其说是航海实用不如说是装饰效果。

通常来说,错讹是随着频繁的交流而逐渐消失的,但错讹也有可能通过交流而被传播出去。葡萄牙人最先发现东方新航路之后,对地理信息实施了严密控制。然而,其他欧洲国家的君主、贵族和教廷渴求来自东方的消息,针对葡萄牙的间谍行为屡见不鲜。16世纪末葡萄牙逐渐失去对于东方航路的垄断,也放松了对信息的控制。但在此之前,来自葡萄牙的地图和地理知识就已经在其他国家流通。因而,葡萄牙人所绘的地图上的错误也完全有可能在传播过程中被保留甚至放大。

把科学知识视作一种流动的、有时空差异的,而不是固定的、一致的文本是知识论上的一个巨大进步。它不仅有助于我们理解古地图上的“硬”错误——那些经与现代地理知识比较后明显不符合实际的地方——也能帮助我们理解那些“软”错误。后者包括因为地理信息的不完整、不精确、信息来源混淆或冲突等原因而造成的错误。因为这种错误的产生和流传不仅源于初始信息的错谬,也部分归因于传播过程中出现的问题,本文拟将其称为错讹。

从地图学史的角度来看,现代早期地图上各种看似矛盾的地理信息体现的是一种“知识论意义上的多元性”。埃德尼指出,这种多元性是与“各类历史记录的复杂性,以及地图制作作为一个智识、技术、社会和文化过程的知识特征一致的”。不少地图制作者采取了一种“百科全书式”的方法,把收集到的信息尽可能多地在地图上加以表现。这并不是说对于真伪难辨的各类地理信息不作批判地照单全收,而是说地图通过一定程度的容错来实现信息保存的最大化,最终实现精度的提高。比方说,对于远方大海里的各种危险,哪怕暂时没有确实证据,不妨画到地图上,以便提醒航海者注意。这种“宁可信其有,不可信其无”的谨慎考量,对于航行安全是至关重要的。

地图史上的帕拉塞尔及其传播

地理知识的传播并非只能通过文献或地图。其他的方式,比如沿海渔民、商人或海盗中口头流传的航海经验,在历史上都曾扮演过重要角色。我们有理由相信在欧洲人到达南海之前,周边地区人民,特别是中国人,已经对南海拥有相当程度的了解。不过除中国以外,其他域内国家在历史上留下的文献记载稀少,地图更是罕见。

16世纪上半叶帕拉塞尔就已出现在葡萄牙人的地图上。不久,在迪耶普学派的迪赛利埃绘制于1546年的地图上,它被标成p.de pracel, costa de china。在此后约300年的时间里,这种特定的知识在欧洲范围内被复制和继承。杰出的地理学家和发达的商贸联系让荷兰在16—17世纪成为欧洲地图制作的中心。在荷兰人的地图里,帕拉塞尔经常被规范化和美化,呈现出一种高度整齐的、接近于梯形的几何形状。

到17世纪末,帕拉塞尔已经成为欧洲人的地图上一个常态化的存在。1687年,英国人丹皮尔从马尼拉往返交趾支那,他被海风和洋流带入地图上标着帕拉塞尔的海域。但是,“幸运的”他两次通过该地区,没有看到任何危险的踪迹。丹皮尔的经历在此后的一百多年间被很多航海家有意或无意地重复:他们对于地图上可怕的帕拉塞尔恐惧异常,然而绝大多数人都安然通过了那个海域。

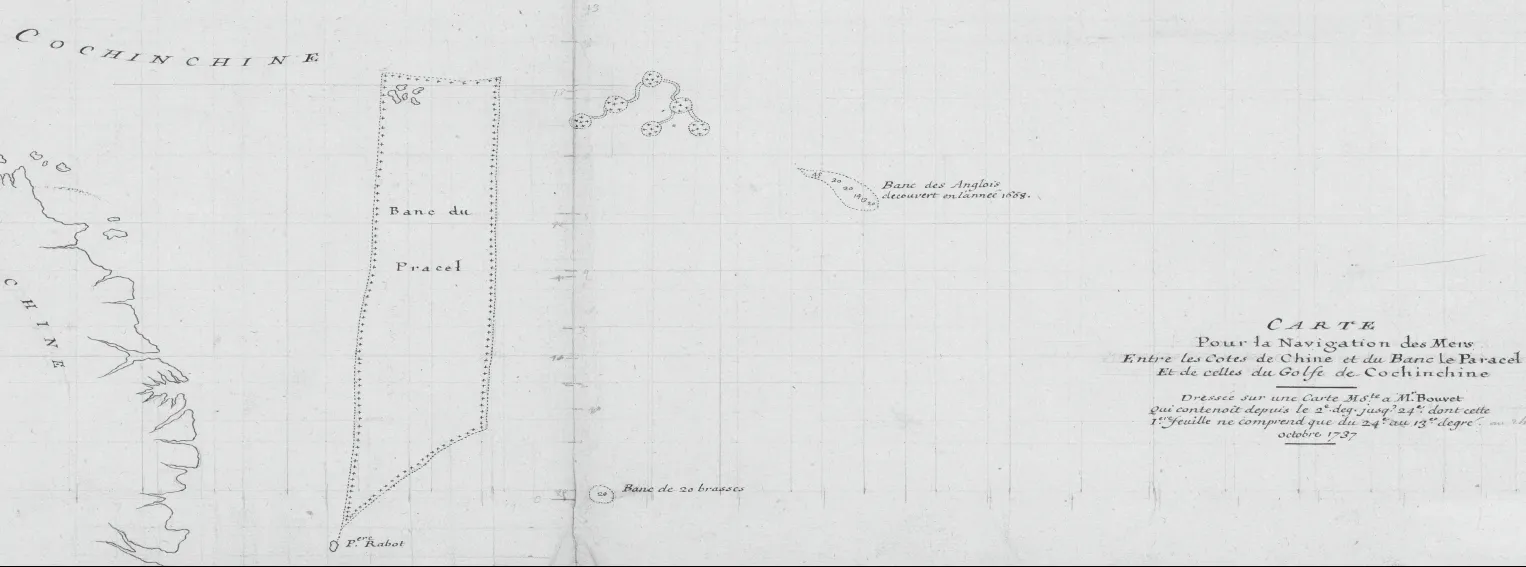

图1是由法国人绘制的南海地图局部,其中不仅包含了帕拉塞尔(Banc du Pracel),在其右侧还包含了未命名的一组呈三角形分布的岛礁,以及Banc des Anglois。在18世纪的南海地图中,这三个元素是常见的组合。图1右侧的文字说明该图的信息源自一位Bouvet先生的手稿地图。检视17世纪末、18世纪初曾经到过这一地区的、有渠道将在东方写成的手稿送回法国、名为Bouvet的法国人,我们有高度的信心认为他就是著名的耶稣会传教士白晋(Joachim Bouvet,1656 - 1730)。

巧合的是,白晋第二次到中国时所乘坐的“海后号”留下了一份佚名手稿。从中我们知道,这艘法国船上还有意大利乘员,在南海地区还曾先后雇用英国和中国引航员,船上所使用的地图则是来自荷兰。多元化的人员组成,以及他们各自所带来的关于南海地区的地理知识,在一艘船上集合,并且同实际的航行经验相互应证或是相互冲突。1698年9月28日早晨,船员们发现了一组呈三角形的礁石,并且判定其位于“地图上的帕拉塞尔[北]端以东8至10里格”处。尽管他们对地图和现实的不一致也充满困惑,但这个三角形区域毕竟有可能是一个“新发现”,因此无怪乎它会通过白晋的手稿地图,最终反映在图1中。

直到18世纪下半叶,曼尼维耶特依然认为帕拉塞尔和陆地之间是一个“海道”。同时代的英国东印度公司水文师达林珀也相信帕拉塞尔的南端一直延伸到“草鞋石”附近。但另一方面,有实际航行经验的人开始质疑地图上描绘的帕拉塞尔。他们在南海航行的实际经验同地图上的帕拉塞尔无法取得一致。1803年,英国皇家海军军官福勒随船在南海航行,他们穿过地图上标示的帕拉塞尔,但没有遇到任何危险。他随后写到:“关于帕拉塞尔的认识……以及布满它的北端、像地图上所绘的那些岛礁,实在是荒诞不经的。”他的质疑已经不再针对帕拉塞尔的具体形态和位置,而是指向它的存在与否。

对帕拉塞尔的认识革新要等到18—19世纪之交。航海家和水文师霍斯伯格根据他本人的航海经验,以及对前人航海日志的汇总,确认了前人的诸多错误,包括交趾支那沿海个别虚构的岛屿。他鼓舞和引导了孟买海军对帕拉塞尔的测绘。1808年,英国东印度公司派“发现号”和“羚羊号”两艘船对帕拉塞尔进行水文测绘,勾画各岛礁的轮廓、确定它们的经纬度,对帕拉塞尔的“发现”终告完成。

图1:法国所绘南海地图(局部),佚名,1737年。

历史地看,欧洲各国对于帕拉塞尔的记载和描绘经历过一个“接力跑”的过程。从描绘到怀疑,再从怀疑到新的描绘,最终通过测绘方法获得准确的地理信息,这理应被视作一个走向近代、走向精确、走向科学的过程。虽然这个过程总体来说趋向于进步,但绝非简单的线性发展。

对“古Pracel”提法的商榷

1808年英国东印度公司组织的南海测绘中包含了丰富的中国元素。早在19世纪初英国东印度公司就已清楚地认可中方对帕拉塞尔的权益。检视欧洲多国的航海日志、航行指南等文献,很容易发现中国因素的普遍存在,特别是雇用中国水手作为引航员的行为。对中国船长或水手来说,传统海图的优势并非在于“科学”或“准确”,而在于实用。中国没有发展出现代地图,但中国人的地理知识不仅对于域内外的航行起到了实际贡献,也经过欧洲人之手融入到了后者的地图中。

必须要指出的是,本文所讨论的地图学史和地理学史的理论进展均发生在20世纪80年代之后。在此之前,不光学科的理论准备不存在,当时学者所能获取的图书、地图资源也与当前不可同日而语。20世纪80年代以来,国内外出版了多本南海地区地图集,一些图书馆纷纷把所藏地图进行数字化,这为从事地图学史研究提供了前所未有的丰富图像资源。当前国际学术交流渠道较之改革开放前后也是天差地别。正是在这些前提的基础上,本文对地图学史中曾出现过的“古Pracel”提法提出商榷。

“古Pracel”提法源于中国南洋研究和海交史研究先驱韩振华。韩振华认为,“历史上的帕拉塞尔,或者是西方人所记述的Pracel……不是我国西沙群岛,而是指:位于西沙群岛西南端以外并被认为是南北走向的航海危险区的‘Pracel’”。从这里到专指中国的西沙群岛,帕拉塞尔经过了一个“逐渐移称”的过程,而“古Pracel不是我国西沙群岛,此乃显而易见”。并且韩振华认为,与现实中的西沙群岛相对应的是“眼镜”。“眼镜是指西沙群岛,其西南端,为中建岛,它与想象中的帕拉塞尔头部的东北端,尚差经度半度或大约东西相距30海里至24海里。”

这个提法有其特殊的时代背景。一方面,在许多欧洲古地图上的帕拉塞尔较现代地图上的西沙群岛偏西,在直观上二者与海岸线的相对位置确有不同。另一方面,19世纪曾经出现过个别将帕拉塞尔同越南所称的“黄沙”相混淆,且主张越南进行过所谓“插旗”占领活动的说法。针对第二点里越南方面将“黄沙”等同于帕拉塞尔的做法,韩振华、戴可来、李金明等学者均已著文予以批驳。而针对所谓越南“插旗”占领帕拉塞尔的行为,笔者曾著文予以抽丝剥茧式的分析。

从地图学史和“地理知识的历史地理学”的角度一看,如果说对越南所称的“黄沙”(或称“坝葛鐄”)是帕拉塞尔的质疑不失其合理性的话,那么将帕拉塞尔作新、旧的区分,从今天来看应属对南海古地图的误读。从西方的文献记载和古地图来看,不存在从“古Pracel”到“眼镜”或新帕拉塞尔的急剧转变。正如上文对图1的分析,17—18世纪地图上的“眼镜”与帕拉塞尔并存于一张地图上,这并非全部是实际观察的结果,而是既有地图——源自荷兰人——上对帕拉塞尔的表现和“海后号”船员观察结果的混合体。在后世的人看来,将帕拉塞尔和“眼镜”同时绘出无疑是一个错误。但从当时人的角度去理解其谨慎的考量,或者如埃德尼所称的“知识论意义上的多元性”,那么古地图上的错讹并非不合理。在1808年的测绘最终确认帕拉塞尔和所谓“眼镜”其实是一个群岛之前,把两者都画在地图上是最合理的处理方式。

在地图学史研究中,对古地图直观的观察是必不可少的步骤。然而,正如埃德尼提醒我们的,要注意与古地图相关的“各类历史记录的复杂性”,并且认识到“地图制作作为一个智识、技术、社会和文化过程”的多元性。古地图上所表现的,并非如现代地图一样基本上是基于测绘的地理信息。其信息来源可能芜杂,甚至包含了不少想象和虚构的元素。古地图是其时代的产物,不应简单地斥之为“非科学”。恰恰只有认识和认可古地图的复杂性,才有可能摸到解读古地图的门径。

对于20世纪70年代的研究条件来说,韩振华等前辈学者通过大量细致的工作取得的成就是罕见的。然而,或许是被那些错讹的古地图所引导,韩振华直接从图面内容来解读古地图所包含的信息,从而提出了“古Pracel”的概念,而且这一点他并未在后来的研究中予以修正。值得注意的是,“古Pracel”提法为不少学者所因袭,凸显厘清和反思这一错讹的必要性。

结论

地理知识不是对所有人都同步开放的固定文本,而是一个在不同人、不同时代之间相互流动、进化发展的有机体。成一农曾针对中国地图学史研究指出,“以往对于‘科学’的价值判断不仅是建立在‘科学主义’的基础上,而且还是建立在‘线性史观’和‘西方中心论’的基础之上的”。毋庸置疑,南海地区地理信息的生产牵涉到不同的国家、不同的机构、不同的个人。这个纷繁复杂的过程仍有待于进一步的研究。它也要求我们打破对于一致性——就古地图而言,不管是中国的还是欧洲的——迷信。非如此,不可能获得最贴近历史真相的图景。