基于政府多重功能分析的重大工程“激励-监管”治理模型

邱聿旻,程书萍

(南京大学 工程管理学院,南京 210093)

近年来,随着我国重大基础设施工程(以下简称“重大工程”)建设进程的不断推进,极大地改变了恶劣的自然环境,便利了人们的交通条件,提高了人们的生活质量。但是,重大工程规模越来越大、工程环境与技术越来越复杂,伴随着工程技术进步、管理水平提升以及创新能力的提高,也暴露出越来越多的问题,例如,工程社会责任缺失[1-2]、政府监管缺失[3]、重大工程治理能力缺失等。特别是,我国政府在重大工程的决策与建设过程中承担了巨大的任务,参与到决策、投资、征地、招标等各层次、多类别的工程活动中,政府在重大工程中承担着动态的、多重的,甚至是相互冲突的重要功能[4-5],如何有序、高效的发挥政府作用,保证重大工程的顺利进行成为政府部门和重大工程决策者们要考虑的重要问题。

目前,国内外学者不同角度对工程治理机制进行研究。Turner[6]认为工程治理是一种利益相关者的合作机制;严玲等[7]认为工程治理是一种制度框架,是相关参与主体之间权、责、利关系的制度安排;张宁等[8]则认为工程治理是一种降低治理主体风险而构建工程参与主体相关关系的过程;Too等[9]则认为工程治理是工程决策、投资收益、监督与战略以及有效管理方案这4 个要素之间的平衡。Miller等[10]认为工程治理的本质仍然是公司治理的一部分内容,其重点在于工程目标与企业战略目标的匹配;严玲等[11]认为工程治理的本质是跨组织的治理,其重点是工程参与主体之间的利益关系,其目标是通过治理结构与机制提高工程绩效。有学者将“社会网络”概念引入工程治理,杜亚灵等[12]认为工程项目的网络关系、角色特征对项目绩效有显著影响,并以关系约束的强弱将工程治理分为契约治理和关系治理。Ling等13]进一步探讨了契约治理和关系治理这两种机制对提升工程绩效的作用和影响机理;Lu等[14]则认为关系治理需要通过影响契约治理来影响工程绩效,脱离契约治理则不产生任何影响作用;Brunet等[15]则提供了一个概念性重大工程治理框架,通过政府效率、合法性以及问责制度3个维度来研究重大工程治理绩效问题。

进一步,时茜茜等[16]认为合理的激励手段可以有效提高承包商努力水平,并能更好地协调业主与承包商的关系,提升工程治理效果;吴嘉慧等[17]构建了一种“两院制”工程设计审计模式,解决业主与承包商之间的信息不对称问题,在业主层面提升工程治理水平;郑少卿[18]在政府监管视角下研究工程参与主体的合谋问题,构建业主、承包商以及监理单位之间的动态博弈模型,提出动态监管优化策略以提高工程社会效益;曹启龙等[19-20]在考虑公平偏好情况下构建激励-监督模型,认为激励和监督机制是影响承包商努力水平的重要因素。

也有学者从工程社会责任角度分析工程治理问题。Provan等[21]从网络治理的角度提出了3种工程社会责任治理模型,完全集体参与的分享型治理、高度集权的领导型治理以及由独立行政主体推动的行政型治理,且认为高度集权下的分享治理能够有效保证重大工程各参与方协同履行社会责任,提高整体治理效果;丰景春等[22]从工程哲学角度分析工程社会责任的主体结构,提出了一种包含政府、企业和工程师构成的三重社会责任结构;王爱民[23]认为工程社会责任的履行能够极大降低危机事件带来的恶劣影响,并提出信息共享是有效履行社会责任的核心机制;Zeng等[1-2]提出了一个工程社会责任治理的概念性框架,认为“工程-政府-社会”框架下的社会责任机制本质上是一种有效的社会治理,能够为重大工程中全部利益相关者创造共享的、可持续的价值。

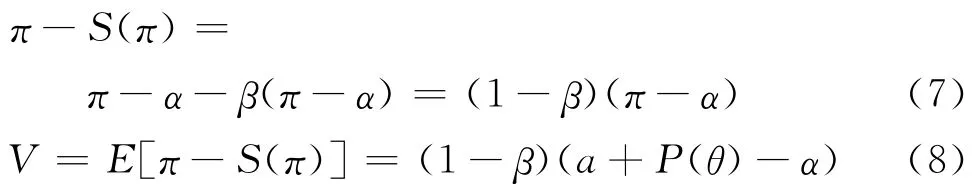

综上所述,学术界对工程治理问题的研究主要在项目管理范畴内研究工程治理问题[8-9,24-27],也有学者在不同视角下研究工程参与主体的构成、激励与监督机制,以及工程社会责任等工程治理问题[6,16,28-31],但较少有学者专门针对政府这一重要参与主体进行深入研究。因此,本文主要从分析政府主体的多重功能的内在冲突出发,构建“政府式委托代理”治理结构。在我国,重大工程一般由政府发起或投资,具有广泛的社会及经济影响力,工程规模巨大、工程环境复杂、管理难度巨大,且工程生命周期较长[32],具有如下较为显著的特征:①超长期的规划以及复杂的环境使得重大工程具有天然的风险特征[33-34],例如工程超支、技术创新等,对重大工程治理主体的能力提出了极高的要求。②重大工程的决策过程、计划过程以及建设管理过程是伴随着冲突的交互过程[34],不同的参与主体相互合作,也相互冲突,对治理主体提出了新的挑战。③重大工程具有公共产品属性,其规模巨大不仅体现在物理实体方面,更重要的是投资规模巨大[35-37],从而导致层出不穷的质量问题、合谋问题,尤其当涉及政府部门自身时,往往给重大工程的建设带来破坏性的影响。④在重大工程早期阶段,为了尽快立项,往往会过度承诺[33-34],导致方案不科学或方案选择缺失,从而导致立项后的更大代价。

特别地,在我国,政府深度参与重大工程的全过程,且在各个阶段都承担了多层次的任务,因此,重大工程的治理必然是以政府为主导的治理结构。有学者认为,政府既是重大工程的直接参与者,也是重大工程相关利益主体的协调者[38],同时,政府也是社会公众的天然代表[4,38]。从政府的本质来讲,政府既承担着社会公众意愿的汇集与表达功能,也承担着维护社会公平与正义的功能,并且对重大工程决策的最终结果负责,承担相应的责任[4-5]。政府多重动态功能带来不同的潜在冲突,如图1所示。

图1 政府多重动态功能的潜在冲突

由图1可知:

(1)重大工程合同签约主体与公众利益代表主体带来的冲突。政府作为公众利益的代表主体,其行为应该符合公众利益;而作为合同签约主体却要保证对承包商的优选,一旦出现失败或失误,则有可能利用行政权力或与承包商合谋来侵害社会公众的权益。

(2)重大工程活动参与主体与活动规则制定主体带来的冲突。重大工程众多参与主体之间权、责、利关系复杂,在我国国情下,政府部门处于优势地位,一旦发生矛盾或纠纷,极容易利用行政权力修改或否认规则条款,导致承包商完全承担相关责任。

(3)工程建设监督主体与工程最终责任承担主体带来的冲突。政府作为重大工程的监督主体,根据我国的相关法律法规以及合约对承包商进行监督,一方面,政府为了维持公信力与公众形象要证明自身决策的正确,则有可能降低监管标准、封闭重大工程与社会公众的信息沟通;另一方面,当工程发生风险时,为减轻自身责任,作为监管主体的主动地位有动机将相应责任推给承包商来承担。

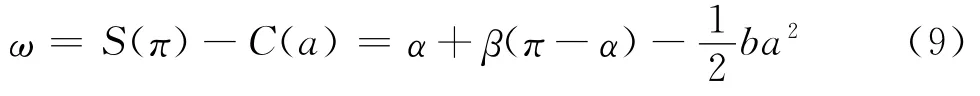

图2 “政府式委托代理”治理结构

这种多样性冲突进一步增加了重大工程治理的复杂性,因此,本文提出一种基于政府多重动态功能的“政府式委托代理”治理结构,如图2所示。这种“政府式委托代理”治理结构能够有效消解政府多重动态功能带来的潜在冲突,从显性激励和隐性工程社会责任两方面推动政府与承包商协力完成重大工程建设。因此,考虑从承包商努力程度以及创新能力等角度构建社会效益产出模型,并在考虑政府监管、建设主体创新等情况下建立“激励-监管”委托-代理模型,从而分析政府不同功能冲突情况下重大工程的治理机制。

因此,以政府为主导的重大工程“激励-监管”治理机制是非常有意义的研究问题,本文从政府在重大工程中承担的不同功能冲突入手来探讨重大工程治理问题,创新性地提出一个以政府为主导的“政府式委托代理”治理结构,并在考虑政府监管、建设主体创新等的情况下构建“激励-监管”模型,具有重要的理论与实践意义。结果表明,有效的政府监管能够显著提升工程整体效益。尤其是对于重大工程这一类具有复杂性、深度不确定性的高风险工程而言,较高的监管水平能够有效防治工程风险;对政府而言,应当进一步提升重大工程治理能力,通过政策手段引导、鼓励技术创新与管理创新,促进重大工程相关行业整体发展,从而推动社会进步。

1 模型构建

1.1 基本假设

当前重大工程建设过程中,政府往往笼统地委托业主代表实施对工程的监管,由于重大工程的复杂性与深度不确定性,很难直接起到实质性的监督作用,尤其是工程社会责任履行方面。因此,本文模型假设由业务代表和承包商共同组成工程建设主体,接受政府委托完成工程建设任务,且由政府直接发挥监督作用,由相关监管部门以及公众代表构成监管主体,对建设主体的社会责任履行进行监管。

假设1工程建设主体为完成建设任务,并履行相应的工程社会责任,选择努力水平a(a≥0),且努力成本C(a)=ba2/2,b>0,为成本系数。

假设2工程建设主体的社会效益产出π=a+ε,ε为外生随机变量,且政府可以无成本观测到社会效益产出π;即工程建设主体的社会效益产出不仅受自身努力程度的影响,还受到其余外生变量的影响,如政府监管因素,且ε~N(0,σ2),σ2越大,则其他因素对社会效益的影响越明显。

假设3假设政府是风险中性的,而工程建设主体是风险规避的,工程建设主体对风险的厌恶程度采用Arrow-Pratt绝对风险规避度量ρ(ρ>0),ρ越大,说明承包商越厌恶风险[3]。

假设4政府与建设主体之间的合同采用线性合同,即建设主体的收益函数S(π)=α+β(π-α),其中,α为政府给予的固定收益,β(0≤β≤1)是激励因子。可以看出,一个理性的建设主体会根据自身收益最大化原则选择较高的努力水平。

1.2 模型构建与分析

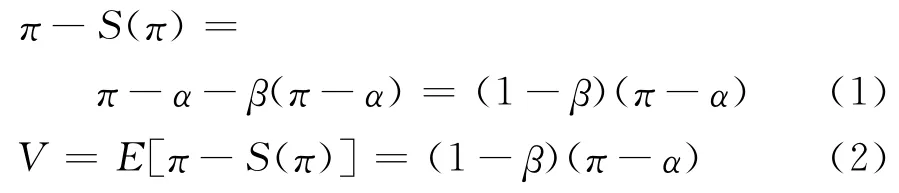

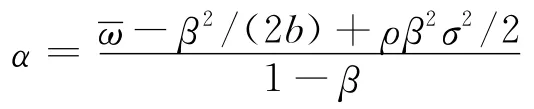

根据上述假设,可得政府部门的社会效益和期望收益为:

建设主体的社会效益及其确定性等价收益为:

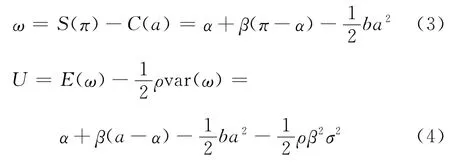

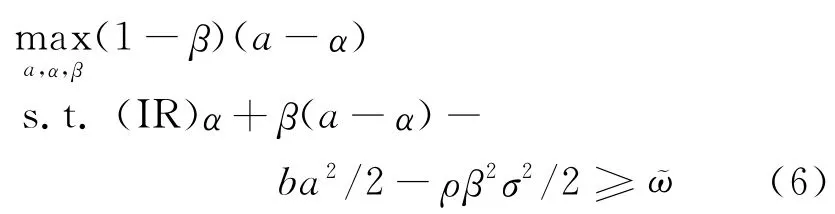

因此,当前政府与建设主体之间的委托代理关系为:

1.2.1政府能够观测到建设主体的努力水平a当政府能够完全观测到建设主体努力水平时,激励相容约束条件(IC)不起作用,因此,式(5)转化为:

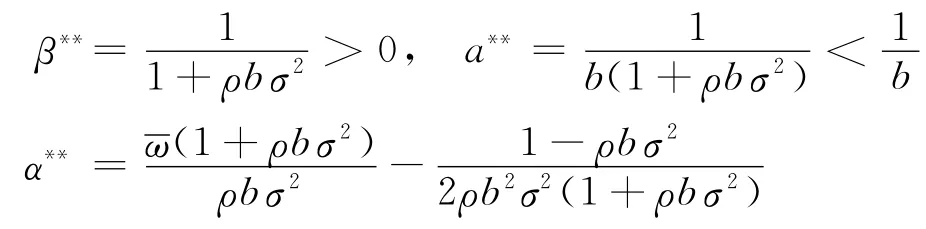

1.2.2政府无法观测到建设主体的努力水平a当政府无法观测建设主体努力水平时,建设主体必然会最大化自身确定性等价收益,利用式(5)中的(IC)条件,可得a=β/b,代入式(5)中的(IR)条件,可得

从而利用一阶条件可得最优解:

此时可得建设主体的确定性等价收益U**=,政府的期望收益V**=1/[2b(1+ρbσ2)]-。由此可得如下结论:

结论1由a**=β**/b,b>0可知,建设主体的努力水平与激励因子正相关,政府可以通过提高激励强度来提升建设主体的努力水平。

结论2由

可知,外生随机变量ε的标准差σ减小时,激励强度β**、建设主体努力水平a**以及政府期望效用V**均会随之提高,即σ反映了政府与建设主体之间的信息不对称程度,当信息不对称程度越小(σ越小),政府对建设主体的激励作用越大,建设主体自身承担的风险成本越大。因此,建设主体为了规避风险、提高收益就会主动提高努力水平,同时也增加了政府的期望效用。

因此,对政府而言,建立长效机制了解建设主体的社会责任履行情况,如建设主体能力评级、建设主体社会责任履行评级、建设主体信息公开等,可以有效降低信息不对称情况,从而完善相应管理合同。

结论3由可知,当建设主体的风险规避程度越小(ρ越小),激励强度β**、建设主体努力水平a**以及政府期望效用V**越高,即ρ越小,建设主体越愿意进行创新,为了规避更多的风险而提高自身努力水平,同时提高了政府的期望效用。

因此,对政府而言,一方面应加强与创新精神较强的建设主体建立合作关系,另一方面从政策方面鼓励创新。

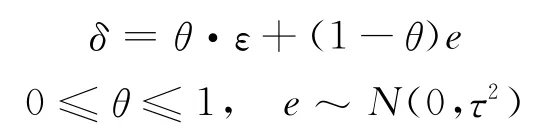

1.2.3考虑监管主体的“激励-监管”模型 在上述模型中,建设主体的社会效益产出π由其自身努力水平a以及外生变量ε共同决定,而ε描述的是政府与建设主体之间的信息不对称以及随之可能带来的道德风险,甚至是建设主体创新带来的不确定性。例如,在建设主体未能按合同完成任务时,容易将责任归因于不利的外在条件,而政府多依赖业主代表的自我管理,无法真实观测到建设主体的行为,即形成了政府和建设主体之间的道德风险问题。在政府与建设主体的委托代理关系中,一方面,政府很难观测到建设主体的真实努力水平,只能根据最终产出来给予报酬;另一方面,建设主体也无法保证自身努力能够完全真实体现在最终产出中,外生因素的影响无法估量。因此,将政府在重大工程中承担的功能互相独立,引入政府监督、公众监督为主的监管主体,从而更加有效地对重大工程的实施进行全方位管理。为此,在上述假设基础上,增加如下假设条件进行模型构建:

假设5政府通过监管主体对建设主体的工作进行监管,即通过对外生变量ε的重新认知来观测建设主体的最终产出。监管主体对政府反馈的监管结果为δ,监管主体的监管水平为θ,且

e为外生随机变量[17]。

一般而言,监管水平越高,监管结果越接近真实的ε,且监管主体作为政府的组成,不产生额外的工程成本。另外,在一定的监管水平θ下,政府对ε有了新的认知,转变为ε~N[P(θ),Q(θ)]。

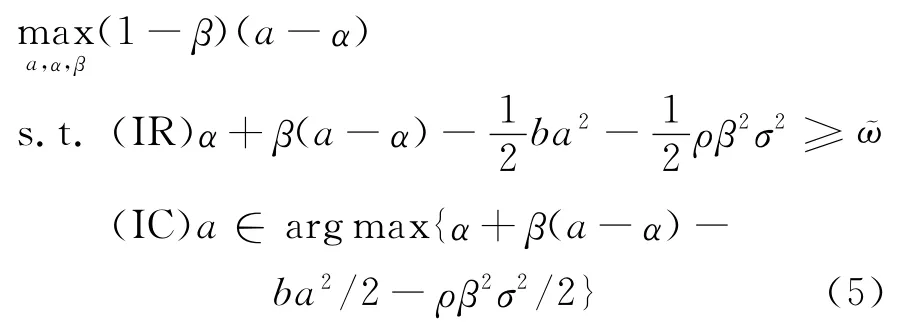

根据上述假设,重新求得政府部门的社会效益及其期望收益为:

建设主体的社会效益及其确定性等价收益为:

因此,当前政府与建设主体之间的委托代理关系为:

因为δ=θ·ε+(1-θ)e,且e~N(0,τ2),所以可得δ~N(θε,(1-θ)2τ2),根据贝叶斯法则,可得经监管结果δ校验后的ε后验概率为

此时,建设主体的期望收益为

其确定性等价收益U***=,而政府的期望收益为

由此可得到如下结论:

结论4当监管水平θ>0时,监管下的建设主体努力水平会高于非监管时的努力水平,a***>a**,同样有ES(π***)>ES(π**),V***>V**。即当监管主体对建设主体的监管提高了建设主体的努力程度时,也提高了政府的收益。

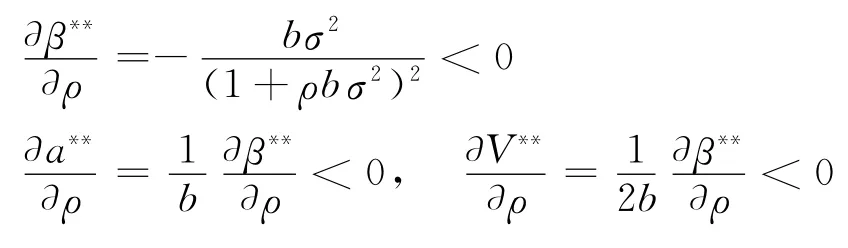

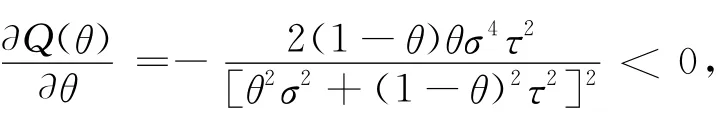

证明当θ>0时,

则有:

结论5当监管水平θ>0时,随着监管主体监管水平的提高,可以有效降低工程风险,提高对建设主体的激励强度,从而提高建设主体努力水平与期望收益。即监管水平越高,建设主体的努力程度就越高,整体工程社会效益越好。

证明

则有:

2 数值分析

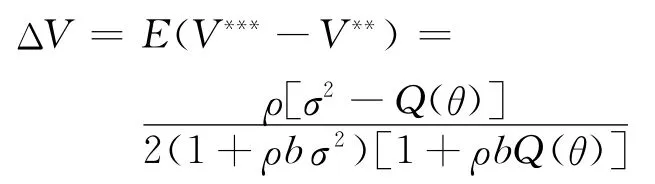

在给出基本参数(如b、σ、τ、ρ)的基础上,设置不同的θ值进行数值分析,根据(θ,ΔV)曲线图分析不同监管水平下的政府期望收益变化规律,其中ΔV是有监管主体参与情况下政府期望收益的增加,即

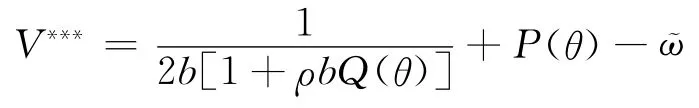

算例1为了便于分析,假设b=0.5,σ=0.8,τ=0.1,ρ=0.2,θ取值[0,1],画出(θ,ΔV,a***)曲线图,如图3所示。

图3 政府期望收益增加-建设主体努力水平-监管水平曲线图

由图3可知,随着政府监管水平的提高,能显著提高政府期望收益与建设主体的努力水平,但当监管水平提高到一定程度后,政府期望收益增加放缓,建设主体努力水平提高减慢。这说明,政府除了提高监管水平之外,还应该从技术创新、管理创新等方面提升工程社会效益。

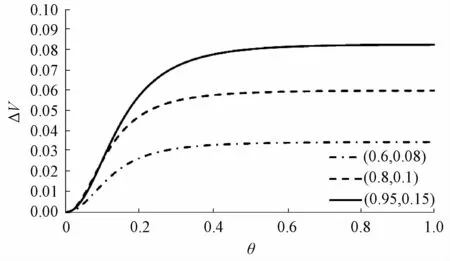

算例2考虑模型中外生随机变量体现的信息不对称的风险,其标准差的平方表示风险程度,即σ、τ的数值越大,风险越大。将(σ,τ)取3组不同数值来考察这种风险对政府期望收益的影响,即b=0.5,ρ=0.2 取 值 不 变,而(σ,τ)分 别 取 值(0.6,0.08)、(0.8,0.1)、(0.95,0.15),此时,(θ,ΔV)曲线如图4所示。

图4 不同风险水平下政府期望收益增加曲线图

由图4可知,在较高的监管水平下,风险越大,政府期望收益增加越大,因为在足够的监管水平下能有效防治工程风险带来的损失,从而显著提升收益,而重大工程正是一类具有复杂性、深度不确定性的高风险工程,更需要政府加强监管;当监管水平较低时,工程风险得不到有效防治,风险越大,政府期望效益增加反而会降低。

算例3考虑建设主体的成本系数对政府期望收益的影响,资质越好、创新能力越强的建设主体的成本系数越大。取b=0.2,b=0.5,b=1.1,其余取值不变,σ=0.8,τ=0.1,ρ=0.2,此时,(θ,ΔV)曲线如图5所示。

图5 不同成本系数下政府期望收益增加曲线图

由图5可知,在相同的监管水平下,资质越差、创新能力越弱的建设主体给政府带来的期望收益增加越大,说明监管能够有效防治工程损失、提升收益;另一方面,也说明,资质越差、创新能力越弱的建设主体越需要政府提升监管水平。作为政府,一方面应当努力提升自身监管水平,另一方面也应通过政策促进行业整体发展,提升整体行业水平。

3 结语

在我国,政府是重大工程建设过程中不可替代的重要参与主体,在工程建设各个阶段担当不同层次的多重功能。政府既是重大工程的直接参与者,也是重大工程监督协调者;既是重大工程的直接获益方,也是公共利益的直接代表。这些多重动态功能带来不同的潜在冲突:作为合同签约主体与公众利益代表主体带来的冲突;作为活动参与主体与活动规则制定主体带来的冲突;作为工程建设监督主体与工程最终责任承担主体带来的冲突。这些多重功能带来的潜在冲突可能会导致重大工程的一系列问题,例如工期延长、成本超支、政府公信力的破坏等,甚至可能导致影响恶劣的社会性事件。因此,针对重大工程,应该建立一套区别于普通工程的有效治理机制,尤其是政府多重功能主体之间的监管机制。

在当前的工程管理中,政府多承担指导作用,具体监督执行主要由业主代表协调完成;但是重大工程对社会、政治、经济发展具有重大影响,其涉及层次较高、范围较广,具有高度复杂性和深度不确定性,政府在重大工程中的多重动态功能冲突使得一般的监理或审计很难顺利完成监督协调工作,尤其涉及多个地方政府或多级政府部门时。因此,本文认为,在重大工程治理中,应当以政府为主导,在分析政府多重功能的基础上,构建相互独立、具有充分权限的建设主体和监管主体,从而建立有效的“激励-监管”机制,充分发挥政府的监管主体作用,运用科学的方法进行社会资源的分配、政府公权力的运作,保证治理过程的科学性。

在此基础上,本文构建了包含建设主体和监管主体的“政府式”委托代理模型,在信息对称和信息不对称的情况下分别得出了最优解,并根据不同情况分别进行数值分析。研究认为,信息不对称程度越小,建设主体创新能力越强,政府对建设主体的激励作用越大,则建设主体会主动提高努力水平,从而提升工程整体社会效益;对政府而言,建立长效机制进行建设主体能力评级、建设主体社会责任履行评级、建设主体信息公开,通过政策引导促进建设主体创新,能够有效提高整体性社会效益。此外,有效的政府监管能够显著提升建设主体努力水平和工程整体效益,且随着监管主体监管水平的提高,能够有效降低工程风险,提高建设主体努力水平与期望收益,即监管水平越高,建设主体的努力程度就越高,整体工程社会效益越好。更重要的是,对于重大工程这一类具有复杂性、深度不确定性的高风险工程而言,较高的监管水平能够有效防治工程风险;对政府而言,应当努力提升监管水平,同时,通过政策手段鼓励技术创新与管理创新,促进重大工程相关行业整体发展,提升整体行业水平,促进社会进步。

然而,从实践中也可看出,政府在重大工程中的多重动态功能不仅只有投资功能、监管功能和公众代表功能,需要针对性地进行更加详尽的分析,有待进一步研究。另外,本研究还说明,在我国重大工程治理实践中,应逐步构建和完善一系列治理机制和制度规定,充分发挥政府主导作用,实现政府治理和工程参与主体自我调节的良性互动,进一步建立健全重大工程治理权力制衡和监督机制,推动我国重大工程治理的科学化与现代化。