进展为难治性支原体肺炎的危险因素分析

刘雪梅,徐飞,谈华,周晋,于汉卿,阳艳丽

(南京医科大学附属儿童医院,南京210008)

近年来在全球范围内肺炎支原体感染率呈明显上升趋势[1~3]。支原体肺炎是学龄期和学龄前期儿童社区获得性肺炎的常见类型之一,约占社区获得性肺炎的10%~40%[4~6]。难治性支原体肺炎是指早期使用大环内酯类抗菌药物治疗仍持续发热,临床症状和肺部影像学无明显改善甚至加重。近年来难治性支原体肺炎在儿童社区获得性肺炎中的比例逐渐升高,其所致患儿病死率亦有所上升[7]。本研究对进展为难治性支原体肺炎的危险因素进行分析,旨在为早期防治难治性支原体肺炎提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2015年1月~2017年12月在南京医科大学附属儿童医院住院的支原体肺炎患儿6 401例。纳入标准:①符合儿童普通性支原体肺炎诊治专家共识[5];②性别不限,年龄≤12岁。排除入院1周内明确有其他病原体感染者,反复呼吸道感染或合并有慢性肺疾病者,有基础性疾病或免疫功能缺陷者,以及临床资料不全者。经大环内酯类抗菌药物治疗1周及以上,治愈4 753例(普通组),进展为难治性支原体肺炎1 648例(难治组)。

1.2 资料收集 收集两组一般资料(包括性别、年龄、城镇户口)、临床资料[特应性体质、首发症状(体温≥38.5 ℃、咳嗽)、发热持续时间、肺部湿啰音、肺外表现(全身皮疹、抽搐和胃肠道反应)]、实验室检查资料[WBC、CRP、乳酸脱氢酶(LDH)、降钙素原(PCT)、ALT>40 U/L、AST>40 U/L、肌酸激酶同工酶(CK-MB)>26 U/L]、影像学检查资料(肺部实变影≥2/3肺叶、肺门淋巴结肿大、肺不张或胸膜炎、胸腔积液)和治疗相关资料[侵入性操作、大环内酯类抗菌药物应用延迟(确诊后未及时用药或用药中断)、发病10天内使用激素、住院时间≥14天]。

2 结果

2.1 两组一般资料、临床资料、实验室检查资料、影像学检查资料和治疗相关资料比较

2.1.1 两组一般资料比较 难治组男949例、女699例,年龄≥3岁1 402例、<3岁246例,城镇户口706例、农村户口942例;普通组男2 510例、女2 243例,年龄≥3岁3 401例、<3岁1 352例,城镇户口1 786例、农村户口2 967例。两组性别和户口地区比例比较P均>0.05,年龄构成比比较P<0.05。

2.1.2 两组临床资料比较 ①特应性体质:难治组与普通组分别为607、1 158例,两组比较P<0.05;②首发症状:难治组与普通组体温≥38.5 ℃分别为534、942例,咳嗽分别为930、2 201例,发热持续时间≥10天分别为465、715例,肺部湿啰音分别为430、1 129例,两组比较P均>0.05;③肺外表现:难治组与普通组全身皮疹分别为158、162例,两组比较P均<0.05;抽搐分别为173、455例,胃肠道反应分别为118、260例,两组比较P均>0.05。

2.1.3 两组实验室检查资料比较 难治组与普通组WBC计数分别为(7.30±1.89)×109/L、(7.19±2.05)×109/L,ALT>40 U/L分别为190、291例,AST>40 U/L分别为172、268例,CK-MB>26 U/L分别为281、390例,两组比较P均>0.05;难治组与普通组中位血清CRP水平分别为16.1(8.0~32.0)、12.5(9.5~24.0)mg/L,中位血清LDH水平分别为284.1(221.0~386.0)、260.2(218.0~312.0)U/L,中位血清PCT水平分别为0.134(0.080~0.185)、0.129(0.075~0.170)ng/L,两组比较P均<0.05。

2.1.4 两组影像学检查资料比较 难治组与普通组肺部实变影≥2/3肺叶分别为190、201例,肺不张或胸膜炎分别为92、68例,两组比较P均<0.05;难治组与普通组肺门淋巴结肿大分别为416、830例,胸腔积液分别为117、136例,两组比较P均>0.05。

2.1.5 两组治疗相关资料比较 难治组与普通组采用侵入性操作分别为167、406例,两组比较P>0.05;难治组与普通组大环内酯类抗菌药物应用延迟584、2 311例,发病10天内使用激素分别为913、1 966例,住院时间≥14天分别为571、1 517例,两组比较P均<0.05。

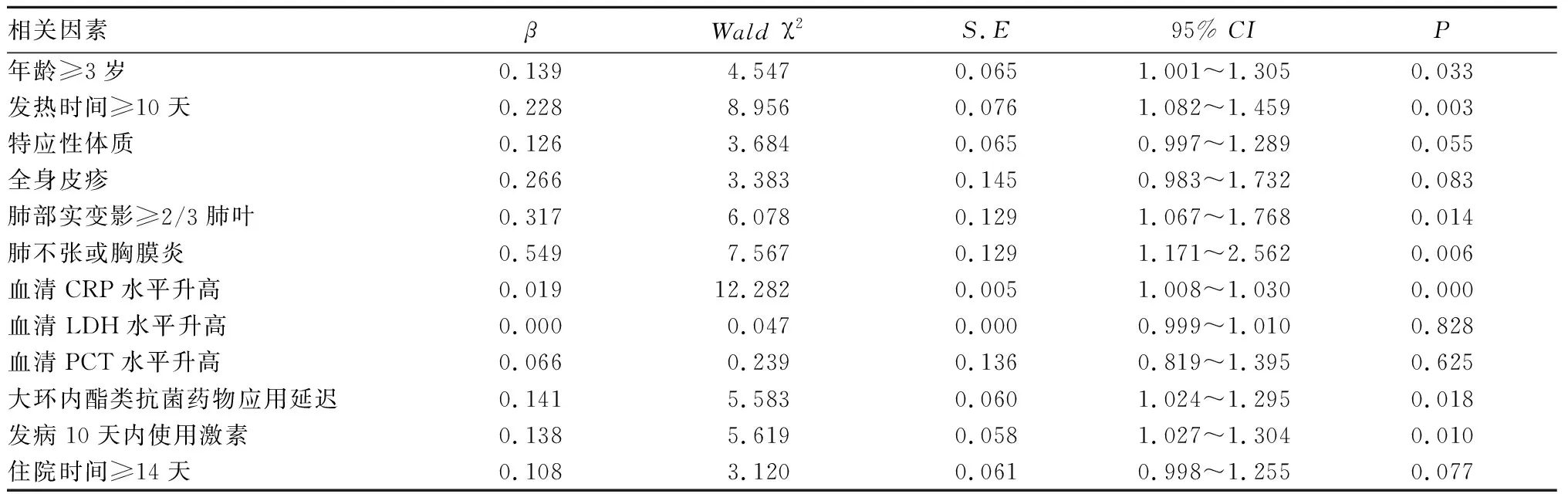

2.2 进展为难治性支原体肺炎的危险因素分析 将两组一般资料、临床资料、实验室检查资料、影像学检查资料和治疗相关资料中有统计学差异的指标进行多因素Logistic回归分析,结果见表1。

表1 普通性支原体肺炎进展为难治性支原体肺炎的多因素Logistic回归分析

3 讨论

肺炎支原体感染可发生于各个年龄段儿童,以学龄前期及学龄期最为多见[8,9]。本研究结果显示,难治组年龄≥3岁比例明显高于普通组,多因素Logistic回归分析证实年龄是普通性支原体肺炎进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素,这可能与3岁以上儿童免疫系统发育相对完善,支原体感染后易激发机体过强的免疫反应有关。支原体肺炎早期肺部体征较轻,但持续高热会导致患儿肺外表现,可累及全身任意器官。有研究表明,难治性支原体肺炎热程长,病情进展迅速,大环内酯类药物治疗效果欠佳,可在短时间内出现肺部大面积受累,部分病例可累及多个肺外器官,严重者甚至死亡[10,11]。本研究结果显示,全身皮疹、抽搐和胃肠道反应等肺外表现均不是进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素。因此,早期从患儿肺外表现区分普通性支原体肺炎和难治性支原体肺炎仍有困难。本研究中难治组特应性体质患儿比例明显高于普通组,但特应性体质并不是进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素。

肺炎支原体感染可引起多种炎性细胞浸润和多种细胞因子释放增加。因此,有学者提出可将血清中某些炎性因子或细胞因子作为早期识别儿童普通性支原体肺炎的生物标志物[12]。有研究报道,血清LDH水平可用于预测住院患儿难治性支原体肺炎的发生及病情评估[13,14]。Giulia等[15]认为,PCT对细菌感染的敏感性和特异性优于传统血常规、血培养、CRP及炎性因子等指标。但目前PCT能否预测难治性支原体肺炎存在争议。本研究难治组血清LDH、PCT水平均高于普通组,但血清LDH、PCT水平并非进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素,与以往文献[13~15]报道并不一致。因此,血清LDH、PCT水平只能作为普通性支原体肺炎的感染性指标,不能作为进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素。CRP是一种非特异性的炎症标志物,不受性别、年龄、高蛋白血症等因素影响,对病情判断有一定提示作用[12]。因此,CRP可用于判断普通性支原体肺炎的炎症反应程度。有研究报道,血清CRP水平明显升高对早期难治性支原体肺炎诊断具有一定的指导价值[16]。本研究结果显示,难治组血清CRP水平明显高于普通组,且CRP是进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素。因此,CRP可用于临床早期诊断难治性支原体肺炎。

普通性支原体肺炎早期无特异性影像学表现,但难治性支原体肺炎患儿影像学改变较明显,呈现多样化,常表现为双侧或单侧大片状高密度肺实变影、胸腔积液或胸膜增厚[17]。本研究难治组肺部实变影≥2/3肺叶和肺不张或胸膜炎比例明显高于普通组,且肺部实变影≥2/3肺叶和肺不张或胸膜炎是进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素。提示普通性支原体肺炎患儿影像学表现若伴有肺部实变影≥2/3肺叶或肺不张或胸膜炎,可能已进展为难治性支原体肺炎。

大环内酯类药物是目前治疗普通性支原体肺炎的首选抗菌药物,早期应用能抑制病情进展、缩短病程和住院时间[18]。本研究结果显示,大环内酯类抗菌药物应用延迟是进展为难治性肺炎的危险因素之一。临床上部分普通性支原体肺炎患儿虽经正规大环内酯类药物治疗,但临床症状和影像学表现仍加重,临床医生应高度警惕其进展为难治性支原体肺炎,早期联合应用阿奇霉素、激素等治疗,以减少并发症和后遗症的发生。

综上所述,年龄≥3岁、发热时间≥10天、血清CRP水平明显升高、肺部实变影≥2/3肺叶、肺不张或胸膜炎和大环内酯类抗菌药物应用延迟是普通性支原体肺炎进展为难治性支原体肺炎的独立危险因素。