梵华福裕 琢磨解语

苏然

白驹过隙,时光荏苒,笔者从事玉器行业工作近30年了,设计、制作了不同风格的玉雕作品,回顾走过的路程,感悟和收获良多。

佛像造型

佛教在人类文明发展史上具有重要地位。

佛教传人中国后与中华文化融合,与儒、道共同成为中华传统文化的重要组成部分。

佛像造型是传统玉雕的重要组成部分。近些年来,笔者在传统佛像造型艺术的基础上,在吸收、融合藏传佛教壁画、唐卡艺术绘画技巧的同时,以故宫博物院珍藏的宫廷玉器为蓝本,再融入现代人物艺术处理的技法,用精美的和田玉创作出了法相庄严、手印吉祥的佛像造型系列作品。

玉之所以能够与佛结缘,原因有二:

其一,玉雕具有深厚的文化承载力,包括佛教在内的很多优秀精神文明成果都是玉雕创作不可或缺的题材内容。玉雕作为一种有形的物质文化,于中华文明发展中占据着重要的位置,玉雕将中华民族的创造力和想象力鲜明地印刻其上。佛教题材中的造型艺术为玉雕的文化承载力注入了深刻的人文内涵。

其二,石之美者,为玉。玉是美好的化身和完美的物质特征。在中国人的文化基因中,玉天生具有宗教意义。考古发掘表明,中国发现玉石和使用玉器有着上万年的历史。中国人把玉看作是天地精气的结晶,用作人神心灵沟通的媒介物,“通灵宝玉”能够帮助人类对生活的美好愿望顺利达成,玉具有不同寻常的宗教象征意义。佛学教义提倡真善美,尤其是大乘佛教义理深刻,劝人向善,普度众生。因此,玉能与佛教结缘,是一种必然结果。

目前,学术界对玉器生产制度的研究和玉器学术史的研究进行得很深入,佛教文化与玉文化之间相互依存,密不可分,作为中国传统文化的这两种重要组成部分的联系已经渗透进中华文明的各个方面。只要我们从文化现象来直观感受,就可以看出佛教文化与玉文化的相互渗透,在各个历史时期的佛教艺术题材都极大地丰富了玉器的表现内容,例如,唐代玉器中的飞天是佛教中的人物,玉飞天为玉器纹饰开拓了一个全新的领域;同时,中国历朝的佛教题材玉器各有特色,但都在以美的形式展示出佛家普度众生的宗教情怀。

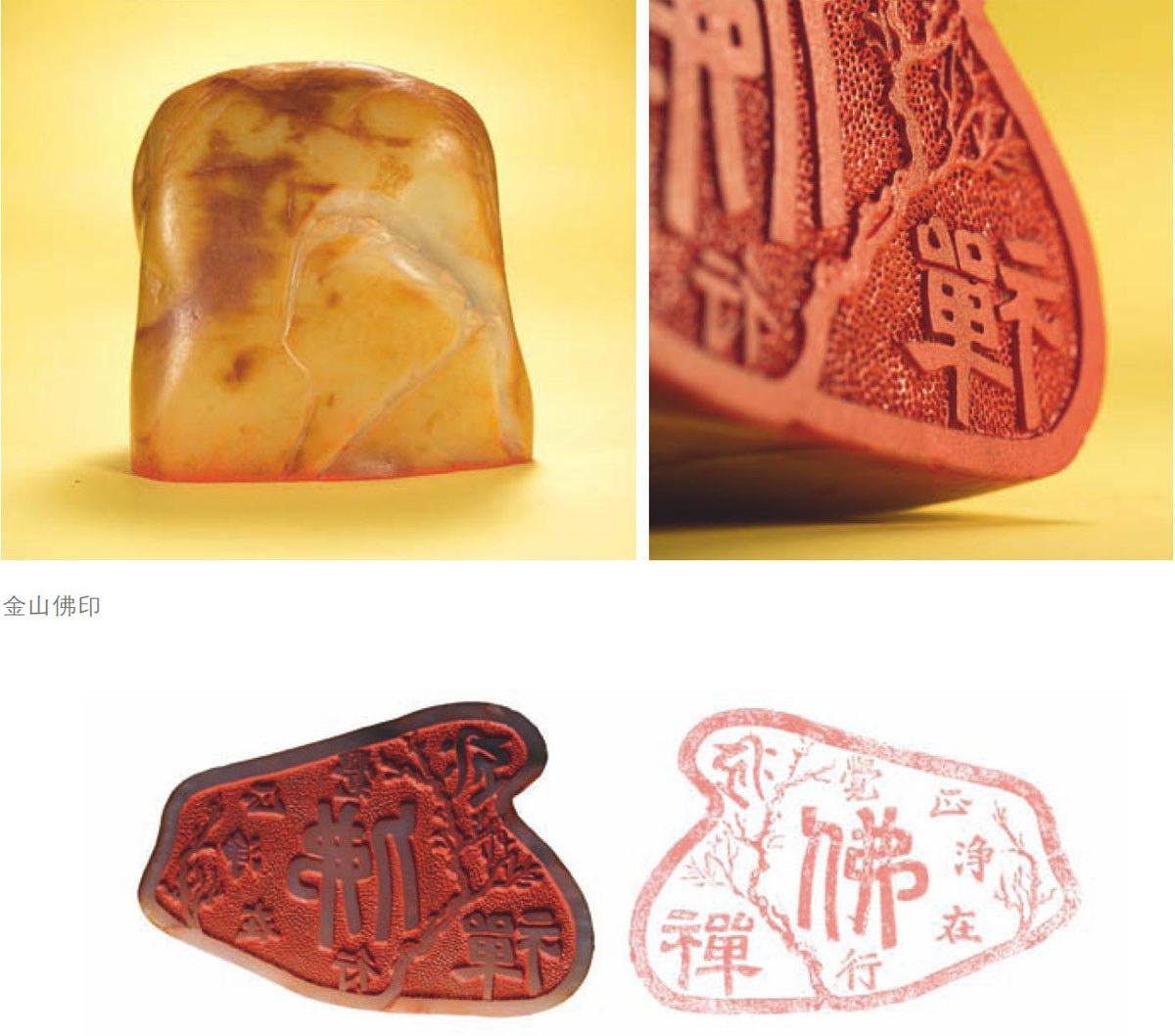

笔者的佛教玉雕作品,严格按照佛教造像的法度规则,不允许有任何出入,尽量摒弃过分的雕琢匠气和世俗化倾向。与玉结缘令笔者感悟到:玉石用温润的灵性和坚定的质地更容易感化众生,玉石的品质就是中国传统文化中理想人格品质的象征,佛教题材的玉雕作品最符合中国人礼佛、敬佛、净化心灵的需求。笔者的《玉骨卧佛》《金山佛印》等作品,就是在这一思想影响下完成的。

《玉骨卧佛》雕刻了“佛祖涅槃,天降花雨”的佛教典故。据佛经记载,释迦牟尼佛感于大限,便设床“入寂灭乐,于双树间北首而卧”。看到弟子悲戚不止,佛祖“右胁卧狮子床”呈吉祥卧来安慰大家。在临终时,佛祖对诸弟子作最后的教诫,授诸行无常、诸法无我、涅槃寂静的三法印,以及正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定的八圣道,而后平静地入灭。这情景便是后来流传人间的卧佛形象。据说,佛祖合寿前,平静安详,月明风息,鸟兽不语,形躯无常而法身永恒不灭。笔者在此作品的设计上,主要突出了佛祖安详、慈悲的法相,以俏色的手法表现曼陀罗花飞舞飘落,烘托出圣洁超俗的艺术氛围。

《金山佛印》原籽得天地润养,通体遍布金黄皮,切开后玉质细腻纯净,真是世间罕有。一日午后,案头上渐渐映出霞光,笔者观此玉若一座“心”形金山,佛光灿然,即取“金山佛印”为题。玉石切面纹理图案历经二稿雕刻、磨平,图形自成章法,宛如一棵参天古松,在佛光广布的无量大千世界,今日佛教根深叶茂,派系众多,包含万千教义。佛印上的松树寓意众多教义出自于一个根本,松树分枝茂盛,寓意佛法博大精深,远播中外。作品完成后,请著名书法家张同印先生题“禅”“觉”“正”“净”“在”“行”六字,更添作品风采。

浆石巧雕

并非每块玉石原料都是完美的,有些是原料浆石混杂在一起的,如果只利用玉的部分,将浆的部分合弃,实在是可惜。因而,从2010年开始,笔者尝试制作浆石一体化的作品,推出了系列浆石俏色巧雕作品,打破了“玉只有皮肉之分”的传统用玉观念,将浆石材质俏色巧用、和田玉籽料整作保形,还原了玉石原生态的朴茂之美,也同时拓展了玉雕的用料范围。笔者在浆石俏色巧雕系列玉雕的创作上强调原创、哲理深刻、个性多元,从社会现实生活中观察总结,以生活化的方式表达出一种属于当代人内心深处的思想感悟。

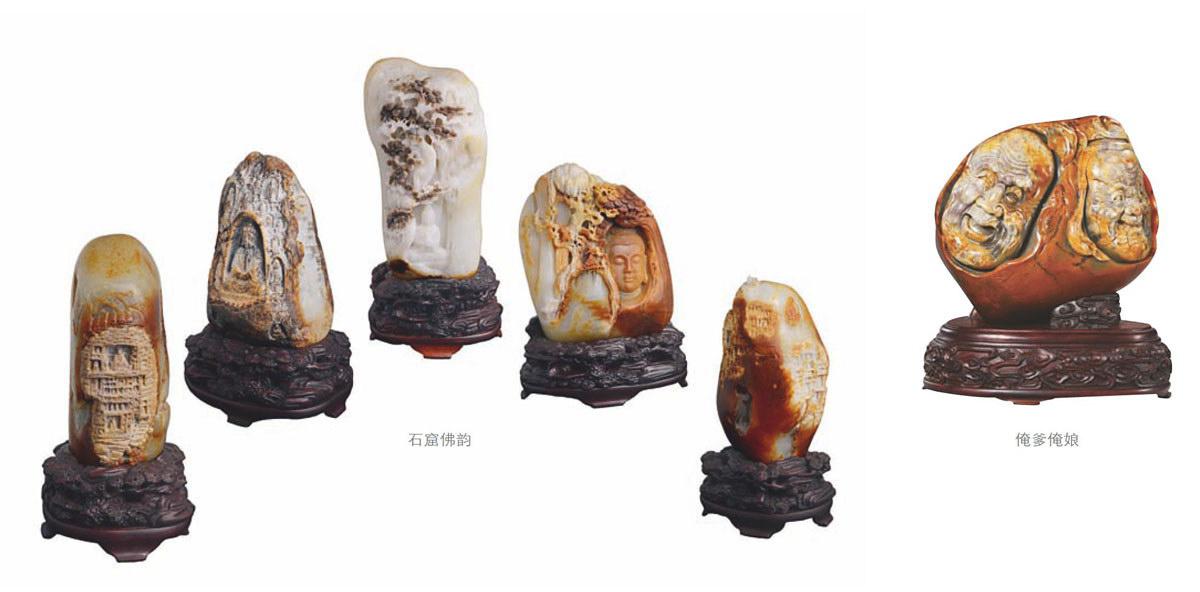

《石窟佛韵》是笔者2015年重点创作的一组以佛教为题的浆石巧雕系列作品。创作这一组作品本着两个原则,一是在选材用料上要做到极致,只选与最上乘的玉质伴生部分的精美浆石,浆石部分俏色巧雕石窟佛像。二是在雕刻石窟佛像的过程中,保证最大限度地保留籽料白玉部分的完美、完整。

浆石巧雕玉器要想达到不拘一格、出人意料的艺术效果,还是有规律可循的。

选料。在玉行,选料俗称“相玉”,俗话说“神仙难断寸玉”,选料是最见功夫的,甚至有相当大的“赌”的成分。笔者在创作浆石巧雕系列作品时的选料,一定是选用那些玉的部分玉质细腻,玉的油度、白度、净度都要达到一定标准;浆的部分浑厚有质感,在形、色、质上有很强的观赏性和可塑性的材料。

设计。原料浆石和玉的共生,在形、色、质感上的层次对比与反差,弥补了白玉色彩单一的局限,因此笔者在设计上力图突破固有的传统题材,以更加大胆和开放的心态来挖掘新的题材。通过从社会现实生活中观察总结,以生活化的方式表达出一种属于当代人内心深处的思想感悟,如在《俺爹俺娘》《蒙面巫师》《太平有象》《因果》《断合离》等作品中,盡量做到玉与石的相映成趣,以及多层次、多角度思想意味的表达。

制作。由于浆石的物理特性,在开料、雕琢、打磨等过程中,充分与外界接触,接收到一定的湿度、温度以及人类肌肤的润养,出活儿的过程中浆石会发生一些变化,如果条件恰当,一块苍白干涩的原料最终会“进化”得色泽浓郁、油润如脂。

浆石巧雕玉器作品的制作往往离不开“俏色巧用”。然而,对于一些同行的俏色方法笔者是不赞同的,他们往往将原料上大面积的天然红皮只俏出一双眼睛、一副眼镜或一只蝴蝶,而去掉绝大部分珍贵艳丽的天然皮色,实在令人痛心。在大自然的鬼斧神工面前,再精妙的人工技巧也不过是雕虫小技,和田玉经过亿万年的演变已趋于完美,只是存在这样或那样的瑕疵。俏色巧雕关键在于一个“巧”字,即巧妙地去除瑕疵、提炼精华,将大自然造就的绝妙景观合理取合,辅以恰当的人工衔接,塑造出完美的形象。因而,对和田玉料的俏色巧用,尤其是对“浆石”的巧妙运用,可以创作出天人合一、不可复制的,展现和田玉的天然神韵精妙之作。

“顺应自然”是笔者对浆石籽玉材质创作方法的理念总结。自然与天工巧妙结合,方能成就富有灵气的精品佳作。千姿百态的浆石籽玉材质无不令人有感于造化的神奇,这些大自然赐予的美玉需要用心对待,在琢玉人手中發挥最大的艺术价值。既然《红楼梦》里尚且对“无才堪补天”的宝玉嗟叹连连,任何一块有灵性的玉石必然也会对自己的命运极为看重,作为玉石的雕琢者,就要充当“解语人”的角色,把自然的灵秀与人文精神结合起来,把它最美的风姿传递给世人,我们这些“解语人”的作用,就是画龙点睛,使其“经世致用”。

宫廷风格

宫廷玉器由来甚久,而盛行于清代。宫廷玉雕是中国北方玉雕的典范,是北京玉雕的起源。清代皇亲国戚对于玉器的情有独钟,直接促成了诸如养心殿造办处、武英殿造办处等皇家专属玉作、金玉作的建成。这时的宫廷玉雕可谓集合了全国最优越的玉雕创作资源,来自全国各地技艺精湛的艺人们,经由皇家御用文人的指导,汲古博今,创造了北京玉雕前所未有的辉煌成就。

宫廷玉雕从设计到技法均为玉器行业的楷模,成为民间艺人争先效仿的摹本。从清代后期到民国,随着皇家造办处的兴衰,宫廷玉器的成果逐渐散落到民间。唯一完整保留了皇家玉作历史风貌的便是北京故宫博物院,至今还珍藏着宫廷玉器的设计图稿、制作流程、工艺步骤等档案,以及大量明清宫廷玉雕的实物和样本。

宫廷玉雕的核心是其艺术理念,即“量料取材,因材施艺;顺应造化,天人合一”。“器为道之形”,宫廷玉器的这种与生俱来的文化属性,便决定了它厚重、大气、典雅、富丽的艺术风格,在人道与天道之间寻找恰当的平衡,遵循玉雕艺术的天人合一。

笔者认为,既要全面继承传统宫廷玉作的技法,在长期实践中运用到玉雕创作中去,又要形成自己的艺术风格,在宫廷风格作品中将设计元素精简巧妙地达到平衡,与皇家风范中的贵族气质和谐一体,让当代人亲身感受到这些优秀传统文化精髓。

笔者在《乾坤和谐璧》中,尽量诠释了这一理念。这对玉璧的材料裁选自同一块和田玉籽料,玉质细腻油润,沿用宫廷玉璧的艺术手法制作。形制中正、规整大气、古朴典雅,玉璧正面饰以十二生肖、日月星辰和山川河流图案,背面饰以兽面纹与铠甲纹,分别预示政通人和、江山永固;家业兴旺和基业永存。

国学系列

“弘扬传统文化哲理,讴歌传统道德风尚”是笔者一贯坚持的设计思路和创作方向。在此基础上,将经典传统文化有机融合于和田玉,创作出“国学系列作品”。弘扬传统美德,寓教于玉,以玉言德,提升了和田玉作品的文化内涵和艺术品位。

中庸思想对中国古典艺术精神有着不容忽视的影响,尤其在宫廷玉雕艺术的发展过程中,更加具体物化为一种对“中和之美”的追求。所谓“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也”。笔者正是本着中庸中和的精神创作出了国学运用系列玉雕。如《志存高远》这件作品,采用羊脂玉为材,主纹饰为浅浮雕文人山水画,背面诗文相映;辅纹饰为象征皇家气象的瑞兽螭龙纹。此作选题出自二则古代文学典故,《金缕衣》是唐代杜秋娘所作并为世人广泛传唱的佳作,寓意韶光易逝,机不可失,“莫等闲,白了少年头,空悲切”。《瀑布联句》是香严闲禅师与唐宣宗李忱唱和而成,意在励志进取,思有作为,“志当存高远”。

锦绣山河系列

锦绣山河系列是笔者创作的重点。我们有幸赶上这国富民强、安定祥和的太平盛世,作为一个有良知的作玉人,要讲玉的品德,要用我们手中的玉,歌颂大好时代和壮丽河山,激扬爱国热情,为建立和谐社会出一份力。

笔者创作的锦绣山河系列玉牌,在继承子冈牌一面山水一面诗文的基础上,有所创新。主要体现在三个方面:一是在玉牌的尺寸上做了改变。根据当今的审美取向和延续宫廷风格的需要,用超大规格尺寸的玉牌替代了4×6厘米的牌子,这样做更方便在牌面上取景布局,可以添加更多的景致来表现复杂的题材。二是在外形上做了改进。根据原料的具体情况,以灵活多变的形状来表现丰富多彩的主题,令作品更加神形兼备。三是在题材内容上进行了变化。如将毛主席经典诗词诗意化作品,把毛主席诗词手迹和相应的景致融汇于玉牌之上,创作出了作品《咏梅》《无限风光在险峰》《沁园春·长沙》等,实景真迹,集诗、书、画、玉于一体,交相辉映,千古流传。

笔者还创作了以抗日战争为主题的“红色历程”系列玉雕作品,来纪念抗战胜利69周年,并献礼中华人民共和国成立65周年。起初一直没有合适的材料,恰好一次偶然邂逅一块南红玛瑙,原石的色泽殷红浓郁,质地层次丰富,润度和细度都已达到艺术创作的标准。笔者便以国歌歌词“把我们的血肉,筑成我们新的长城”为思路,创作了这件《国歌联想》作品。作品正面利用运用南红玛瑙的色泽和结构,雕刻出蜿蜒起伏的长城和连绵的山脉,黑褐色皮雕刻成陡峭的山石,远近曲折的长城,背面长城下露出鲜红色的玛瑙质地,恰似血肉凝结而成,晶莹而醒目。

金玉镶嵌系列

对于原料的边角余料或极具特色的精美小籽,笔者的设计宗旨是积小成大,借用现代先进、成熟的贵金属镶嵌技术,将众多单个的精华元素整编成有机的整体,创作个性化的,时尚精致、造型优雅的金玉镶嵌系列作品,将和田玉作品珠宝化、系列化。

为此,笔者进行了大胆尝试,利用金银镶嵌技术,将和田玉小籽料及大块籽料切割整形摘出的小料进行创作,经过合理整编,精心组合,设计制作出了许多精美的挂件、佩饰、首饰。这些作品时尚、靓丽、新颖、别致,在璀璨贵金属的映衬下,让和田玉更加华丽耀眼,提升了和田玉作品的品位。

《八宝转经筒》取“八宝吉祥”“金玉满堂”“金玉良缘”的吉祥寓意,由和田玉籽料镶嵌彩金及钻石精制而成。八宝转经筒为佛教圣物,依据藏传佛教的教证,凡转动经筒一回,等于诵读了一遍内藏经文。转经筒与六字真言关系密切,藏传佛教认为,持颂六字真言越多,越表对佛的虔诚,可脱轮回之苦。转经筒是忏悔往事、消灾避难、修积功德的最好方式。

回顾几十年的治玉之路,虽说有些枯燥和辛苦,但更多的还是喜悦和收获。能为玉器事业尽些微薄之力,堪称是我人生之幸吧!

(责任编辑:阮富春)