试说西汉刘贺“废帝”称号

吴方基

(嘉应学院 政法学院,广东 梅州 514015)

一、导言

近来不少研究西汉海昏侯刘贺的学者,称刘贺为“废帝”。吕宗力先生指出:“近人或称其为汉废帝,然于史无据。”[1]秦汉之际,虽有“废帝”用语,然而“废帝”并非名词,是动宾结构之词,意思为废黜皇帝。“废帝”之语曾用于叙述废黜少帝和预谋废黜昭帝、宣帝之事件,不过并未用于废黜刘贺,用于刘贺被废之语有“废王、废昌邑王、废贺”等。再者,西汉其他皇帝继体为帝,明确出现“即皇帝位”之类记载,相比而言,历史叙述刘贺“即位”却未见“即皇帝位”类之语。那么,刘贺“即位”是否指“即皇帝位”?刘贺是否完成“即位”仪式?哪种“即位”仪式象征具有合法性的皇帝身份?这些礼仪制度规范问题直接关乎刘贺被废之前的身份及其“废帝”称号是否具有正当性。故此全面梳理刘贺被废黜前后历史叙事与话语,解读“废某”“即位”“受玺”“为人臣子”等关键词,从制度规范的视角重新审视刘贺被废事件,检讨刘贺被废之前身份及其“废帝”称号的正当性问题。

二、“废某”用语对比:刘贺与西汉其他继体皇帝

西汉明确记载被废皇帝有少帝刘恭、刘弘,且发生两次预谋废帝事件,历史叙述“废某”用语见表1。

表1 西汉其他继体皇帝所用“废某”之语表

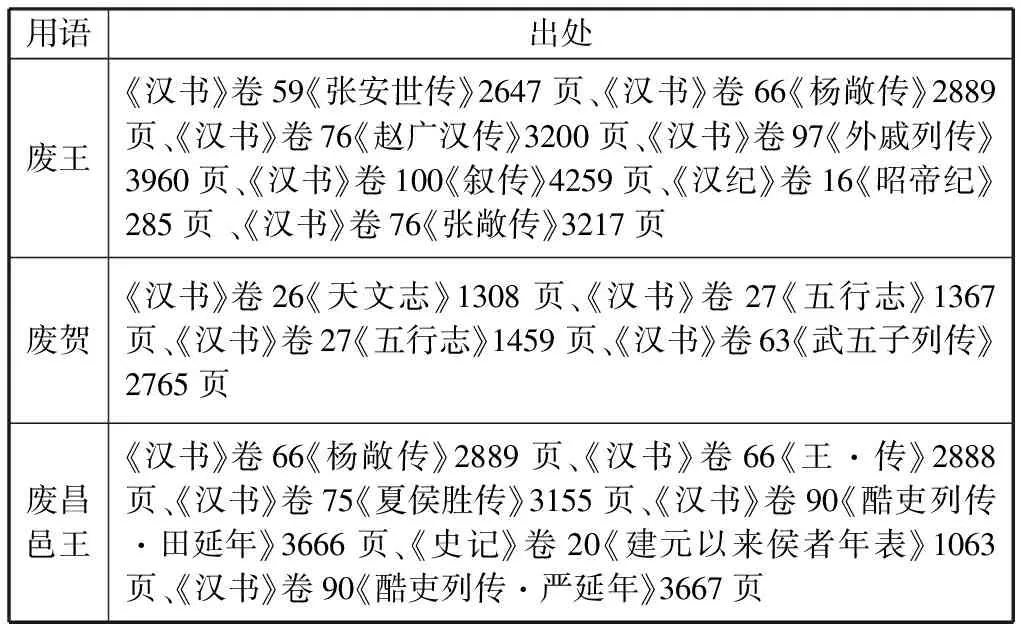

如表1所见,在西汉实被废黜和预谋废黜皇帝的历史事件中,叙述用语有“废少帝”“废帝”等。“少帝”指未成年皇帝。对比之下,刘贺被废所用“废某”之语显然不同,见表2。

表2 历史叙述废黜刘贺所用“废某”之语表

与表1对比,表2中刘贺被废用语不见“废帝”类词,只用“废王”“废贺”“废昌邑王”等。值得注意的是,同表1“废某”类词性一致,表2“废某”类词除最后一例“废王”是名词外,其他均是动宾结构之词。

实际而言,针对刘贺,“废王”“废昌邑王”与“废贺”表达一致,说明被废之前刘贺的身份是昌邑王。此不同于表1“废帝”类用语说明所废者之前身份是皇帝。再多略举西汉被废王和太子,同可说明“废某”用语表明被废者之前身份即是“某”,见表3。

表3 西汉被废王和太子所用“废某”之语表

表3显示,高祖“废王”,被废者之前身份是赵王,同样文帝“废王”,被废者之前身份是淮南王。表3所见“废太子”用语,其之前身份无疑是太子。

为再确定刘贺被废之前的身份,可从东汉时人认识做进一步分析。东汉谈及刘贺被废一事者可见三人。东汉初冯异说:“周勃迎代王而黜少帝,霍光尊孝宣而废昌邑”[2];之后王符《潜夫论》卷3《忠贵》曰:“霍氏之贵,专相幼主,诛灭同僚,废帝立帝”[3];东汉末仲长统《昌言》曰:“废昌邑而立孝宣”[4]。上述三人中有两人还是认为刘贺被废之前身份为昌邑王,只有王符指出霍光废刘贺是为“废帝”。不过从语境分析,冯异和仲长统之言更为客观,可信度高;王符之言较为偏激,主观性太强,可信度弱。故而刘贺被废之前身份是昌邑王可作为东汉时人一般看法。

综上说明,从“废某”用语可见刘贺被废之前身份还是昌邑王,并非皇帝身份。刘贺已“即位”,为何不具有皇帝身份?下面详细解读“即位”及相关用语,以解答之。

三、即天子位与即皇帝位:刘贺“即位”解读

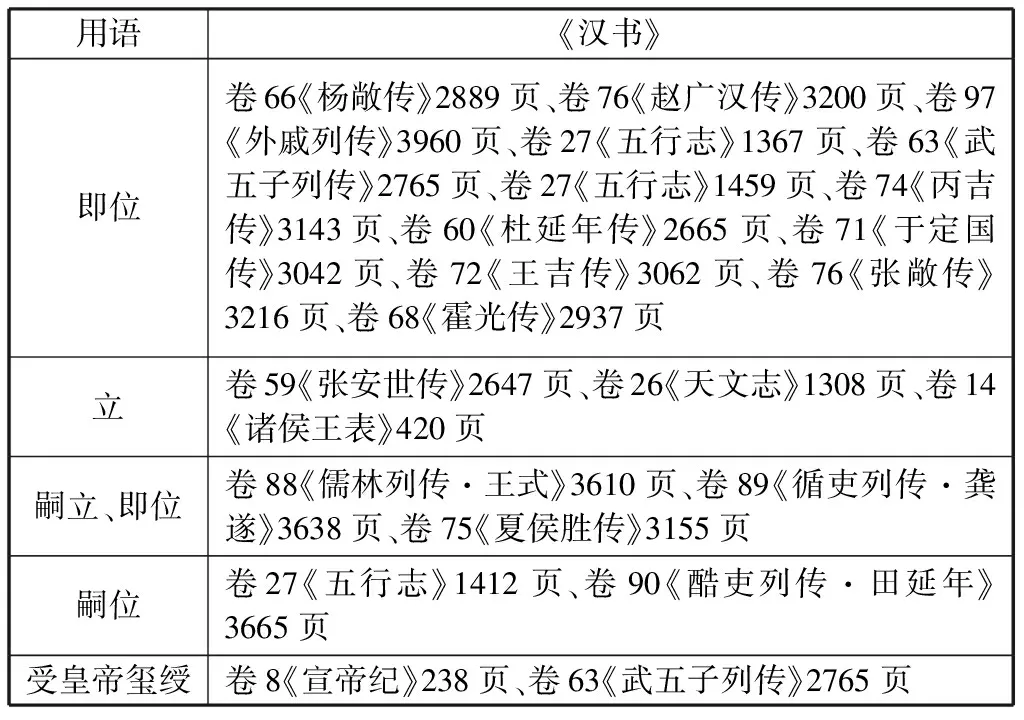

目前学界对刘贺“即位”的认识,一般理解是“即皇帝位”。然而检索史料,未见明确记载刘贺“即皇帝位”,历史叙事刘贺“即位”的相关用语,可见表4。

表4 历史叙事刘贺“即位”的相关用语表

表4所见,历史叙事刘贺“即位”的相关用语有“即位”“立”“嗣立”“嗣位”“王受皇帝玺绶”等。再看历史话语中刘贺“即位”的相关用语,与历史叙事有所不同,见表5。

表5 历史话语中昌邑王即位相关用语表

由表5可见,历史话语中刘贺“即位”相关用语有“受皇帝信玺、行玺大行前”,“受玺以来二十七日”,“嗣立”,“立为天子”,“立后”,“援而立之”,“天子以盛年初即位”等。对照表4和表5,相同用语有“嗣立”“受皇帝玺”等,明显不同的是:表4笼统叙述刘贺是“即位”“立”“嗣位”等,表5明确表明刘贺是“立为天子”。汉代“皇帝”和“天子”存在着区别。《白虎通》卷1《爵》曰:“天子者,爵称也。爵所以称天子者何?王者父天母地,为天之子也。”[5]《白虎通》卷1《号》曰:“帝王者何?号也。号者,功之表也,所以表功明德,号令臣下者也。”“或称天子,或称帝王何?以为接上称天子者,明以爵事天也;接下称帝王者,明位号天下至尊之称,以号令臣下也。”[5]体现为皇帝系统玺和天子系统玺的区分和祭祀祝文开头自称[6],以及即位的区别等[7]。以继体即位为例,汉代存在先后两个阶段的即位仪式:即天子位和即皇帝位[8]。有学者对此观点虽有异议,但一致认可西汉文帝即位确是以天子即位和皇帝即位的顺序进行[9]。如表6所载文帝即位顺序。

昌邑王刘贺与文帝同是宗藩征入即位,可参照文帝故事,先是如表5所言“立为天子”——即天子位,然后“即皇帝位谒高庙”。从西汉诸帝即位情况看,“即皇帝位谒高庙”是为正式结束即位礼仪,见表7。

表7 西汉诸帝即位情况表

表7之中少帝、文帝、景帝、昭帝、宣帝、元帝、成帝、哀帝、平帝均是完成履行“即皇帝位谒高庙”仪式,惠帝之时高庙尚未建成,即在太上皇庙即皇帝位,武帝“谒高庙”缺载。因而昌邑王刘贺被废的重要理由之一是“宗庙重于君,陛下未见命高庙”[10],说明刘贺未履行“即皇帝位谒高庙”之仪式。是故对照表4、表5、表7,可发现一个明显不同:刘贺“即位”之类用语很多,却未见表达“即皇帝位”之记录,而西汉其他诸帝均有明示“即皇帝位”之语。

再从刘贺被征的过程看,《汉书》载刘贺经历“典丧”—“立为皇太子”—“受皇帝信玺、行玺大行前”三个阶段,尤其强调“受玺”[10]。表5说“受玺以来二十七日”,表4则记录“即位二十七日”或“立二十七日”,说明“受玺”就是所谓“即位”。同是宗藩被征的代王刘恒,“即天子位”的象征仪式就是“受玺”,表6已述。或曰刘恒所受是为“天子玺”,刘贺“受皇帝信玺、行玺”,与之不同。其实两人“受玺”一致,只是司马迁、班固等略记。《汉书》卷68《霍光传》注引孟康曰:“汉初有三玺,天子之玺自佩,行玺、信玺在符节台。”[10]刘贺“受皇帝信玺、行玺”为明确记录,自佩“天子之玺”也有记载(皇太后诏废刘贺之后):“乃即持其手,解脱其玺组,奉上太后”[10]。“其玺”自刘贺身上解脱,显然不是存于符节台之“皇帝行玺、信玺”,应是自佩的“天子之玺”。又如表6仅现周勃等上“天子玺”,不过薄太后曰:“绛侯绾皇帝玺,将兵于北军,不以此时反,今居一小县,顾欲反邪”[10]?说明当时周勃持有“皇帝玺”,而在上玺代王刘恒之时被略记。不仅于此,关于玺被略记的情况还有:秦王子婴封玺上刘邦,《史记》卷8《高祖本纪》[11]和《汉书》卷1《高帝纪》[10]载“封皇帝玺”,《史记》卷6《秦始皇本纪》则载“奉天子玺”[11];同是藩王阴谋,江都王建“刻皇帝玺”[10],衡山王赐“刻天子玺”[11],均是仿照汉朝所作。可见司马迁、班固等习惯只记一类玺为代表,余则略记。昌邑王刘贺“受玺”与代王刘恒等同,进一步体现刘贺“受玺”是“即天子位”的象征仪式,也就是说表4多见“即位”是“即天子位”,不是想当然理解为“即皇帝位”。

综上解读“即位”“受玺”等关键词,均说明刘贺只履行“即天子位”之象征仪式,未履行“即皇帝位”的仪式。刘贺可称为“天子”,不可称“皇帝”。如表5“立为天子”“今天子以盛年初即位”,再如皇太后诏废刘贺之后,“王曰:‘闻天子有争臣七人,虽亡道不失天下。’光曰:‘皇太后诏废,安得天子’!”[10]均用“天子”称号。廖伯源先生考证昌邑王刘贺废黜一事,指出霍光废黜天子[12]。此说甚合刘贺当时身份。

四、为人臣子:刘贺身份的多重性与尴尬处境

《汉书》卷68《霍光传》载,“霍光与群臣连名奏废昌邑王,尚书令读奏期间,太后曰:‘止!为人臣子当悖乱如是邪!’师古曰:‘责王也’”[10]。其中指责刘贺“为人臣子”点明刘贺被废之前身份。

其一,刘贺被废之前是“子”的身份。汉朝遵循“礼曰:‘为人后者为之子也’”,承皇太后诏征刘贺嗣孝昭皇帝后,即作为昭帝嗣子即位。若真“即皇帝位”后祠昭帝庙则称“嗣子皇帝”,如《汉书》卷73《韦玄成》载,(元帝祷祠)“高祖、孝文、孝武庙曰:‘嗣曾孙皇帝恭承洪业’”[10];《后汉书》志第九《祭祀志》注引《汉旧仪》曰:皇帝祭高庙,“帝进拜谒。赞飨曰:‘嗣曾孙皇帝敬再拜’”[2]。其中“嗣子皇帝”与“嗣曾孙皇帝”存在代际分别,同说明刘贺是作为昭帝之子嗣后。此若真“即皇帝位”则非“臣”的身份,因祠庙未自称“皇帝臣某”。这与皇帝祭天自称“皇帝臣某”明显不同,详见表8。魏蜀吴开国皇帝祭天时间处于汉魏相交之际,可作为汉制的一种延续。皇帝祭天自称“皇帝臣某”,表达皇帝与天地之间的关系,被看作君臣关系。这明显区别于嗣子皇帝与先帝之间的父子关系。

表8 魏蜀吴开国皇帝受禅/即位祭天自称“皇帝臣某”表[13]

其二,“为人臣子”还表明刘贺被废之前的另一身份——臣。这种身份表明刘贺虽“受玺”——即天子位,不过因未完成皇帝即位的关键礼仪——“即皇帝位谒高庙”,在皇太后眼中不具有合法性的皇帝身份,依然是“臣”。不仅在皇太后眼中是“臣”,就是在霍光眼中刘贺也是“王”的身份,如《汉书》卷68《霍光传》载霍光“遂召丞相、御史、将军、列侯、中二千石、大夫、博士会议未央宫。光曰:‘昌邑王行昏乱,恐危社稷,如何?’”[10]表明霍光眼中刘贺依然只是“昌邑王”。或曰霍光敕左右:“谨宿卫,卒有物故自裁,令我负天下,有杀主名。”[10]称“主”并不能说明刘贺的皇帝身份,如《汉书》卷99《王莽传》载刘婴“嗣孝平皇帝之后”,然未即皇帝位[10];《后汉书》卷11《刘玄传》曰:“前定安公婴,平帝之嗣,虽王莽篡夺,而尝为汉主”[2]。刘婴嗣平帝后称“汉主”,刘贺嗣昭帝后也可称“主”。刘贺从被征到“受玺”,期间身份处于一种尴尬处境:已嗣昭帝后,身份是“子”;“受玺”是为“即天子位”,却未“即皇帝位谒高庙”,不具有正当性的皇帝身份,故在皇太后、霍光等眼中依然是“臣”的身份。群臣奏废刘贺,两次强调刘贺自称“皇帝”是为“乱汉制度”[10],便是因为当时刘贺未完成“即皇帝位”礼仪,根本未具有正当性的皇帝身份。

五、结语

本文从三方面分析刘贺冠以“废帝”称号值得商榷。首先,历史记载中“废帝”之类用语未见用于刘贺身上,刘贺被废一般使用“废王”“废昌邑王”“废贺”等语。刘贺前后已然或预谋废黜其他皇帝,一般使用“废帝”“废少帝”之类用语,“废+帝”用语表明被废之前身份为皇帝,对比而言,刘贺被废用语“废+王”,反映当时刘贺废黜之前身份被看作是“王”。其次,通过解读汉代继体“即位”礼仪两个阶段:即天子位和即皇帝位,发现刘贺“受玺”,只履行“即天子位”仪式,未完成履行“即皇帝位谒高庙”仪式,故或称“天子”,但不可称皇帝,进一步指出刘贺称“废帝”的不正当性。再次,因刘贺未“即皇帝位”,其在皇太后与霍光等眼中还是“为人臣子”的尴尬身份,废黜刘贺所用“废帝”之语显然不妥,称之为“废王”更合时人看法。

从说刘贺“废帝”称号,可稍拓展讨论历史人物称号正当性问题。称号正当性问题是历史叙述的首要问题,所谓“名不正则言不顺”,称号的正当性与否决定着历史叙事话语是否被时人认可与接受。依汉制度,刘贺“即位”仪礼并未完全履行结束,在皇太后与霍光等眼中刘贺并不具有正当性的皇帝身份,刘贺被废称“废帝”则不具有正当性:汉人以制度规范称号的正当性:一是将称号的正当性使用上升为相对稳固的制度意志,避免人为使用称号的随意性;二是将称号的正当性切合身份的合法性,可维护政治秩序,保障国家有序治理。针对刘贺被废,历史叙述使用“废王”,甚至直接称为“废贺”,正是体现身份及其对应称号的制度规范被时人看作正当性。故而刘贺未具备正当性的皇帝身份,却以皇帝身份和称号作为,就被指责为“乱汉制度”或“悖乱”之类,正是违背了身份及其对应称号正当性的制度规范,打乱政治秩序,不被时人认可而遭废黜。过去探讨刘贺废黜原因过多关注刘贺与霍光的矛盾、刘贺继体的合法性、天命与刘贺个人昏乱等因素,忽略从制度规范身份及其对应称号的正当性之视角进行审视,缺乏对刘贺被废事件的整体性认识。

——海昏侯的“Two Faces”(上)