日间手术诊疗全过程信息化管理*

——邵维君 朱 华 闻大翔 张继东 骆华杰 贾 昊

1 日间管理信息化平台建设背景

日间手术作为一种新的医疗业务模式,具有效率高、流程便捷、住院时间短和费用低等特点。随着医改的深入,日间手术模式在国内受到了广泛的关注并且迅速发展[1]。

2005年起,上海交通大学医学院附属仁济医院率先在泌尿外科开展日间手术,成为全国最早开展日间手术的医院之一。通过10年的探索,至2016年,仁济医院已经成为全国规模最大、涵盖病种与术种最多的医院之一。目前,该院日间病房床位达到120张,有12间独立的日间手术室,手术种类涉及泌尿外科、普外科、眼科、骨科、妇产科、耳鼻喉科、血管外科、整形外科等8个科室,术种达到300余种。随着日间手术数量的逐年上升,如何最大程度地保障患者安全,是日间手术面临的问题和挑战。自2012年起,该院开始借鉴国内外先进经验,依靠信息化手段,建立了符合日间手术发展需求的日间管理信息系统,实现了对日间手术的规范化、精细化、信息化管理。

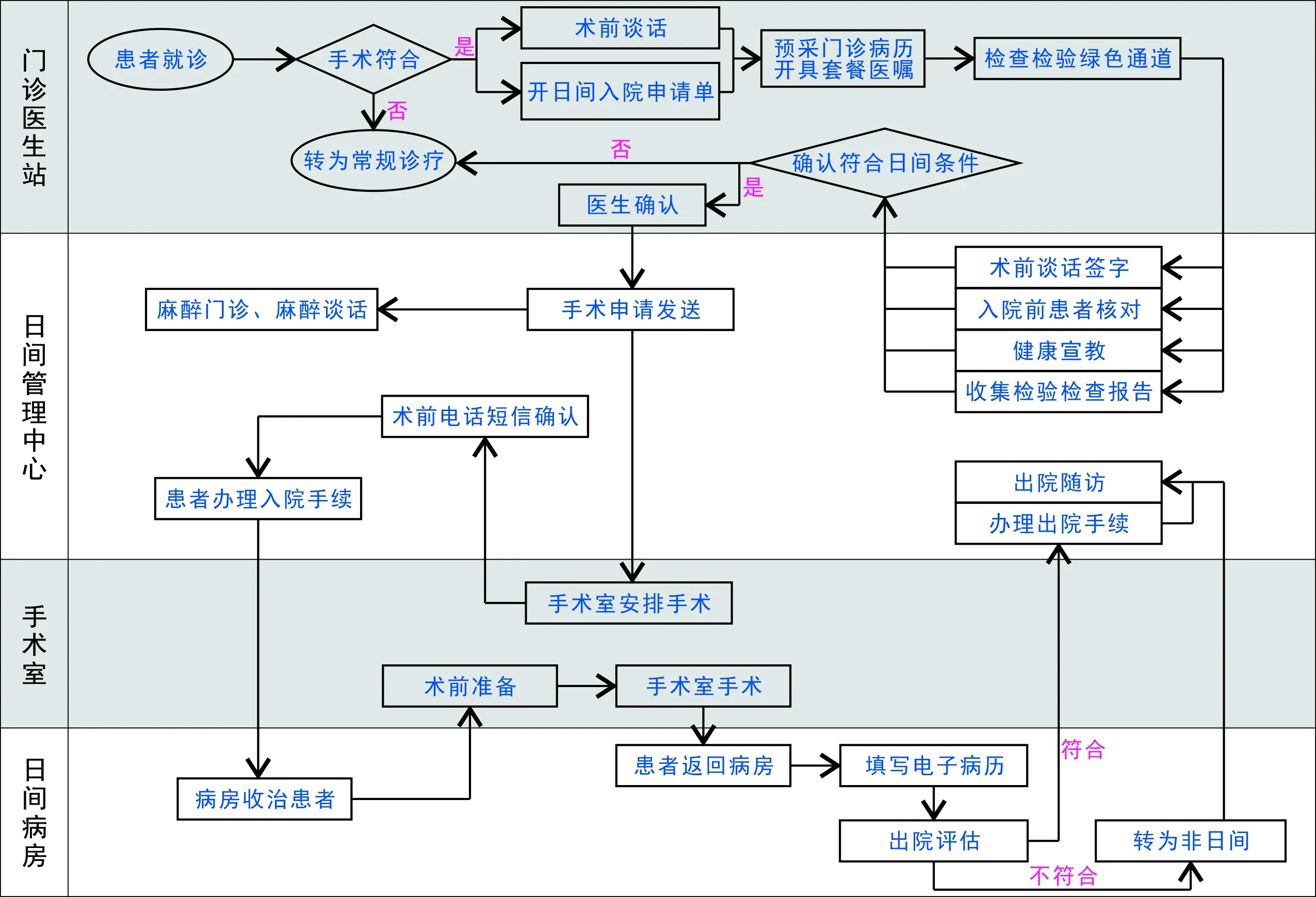

日间手术流程涵盖了患者门诊就诊、入院预约、手术申请、术前检查检验、手术预约、入院评估、入院前宣教签字、术前确认、入院、手术、手术跟踪、入院诊疗、出院评估、出院以及出院随访等内容。医院打破了原有的“分散收治、分散管理”的业务流程方式,对管理模式进行了创新和完善,成立了专门的日间管理中心,以集中式管理为核心,对整体流程进行再造,实现“统一收治、统一管理”的全流程业务模式[2],见图1。

图1 日间手术管理业务流程图

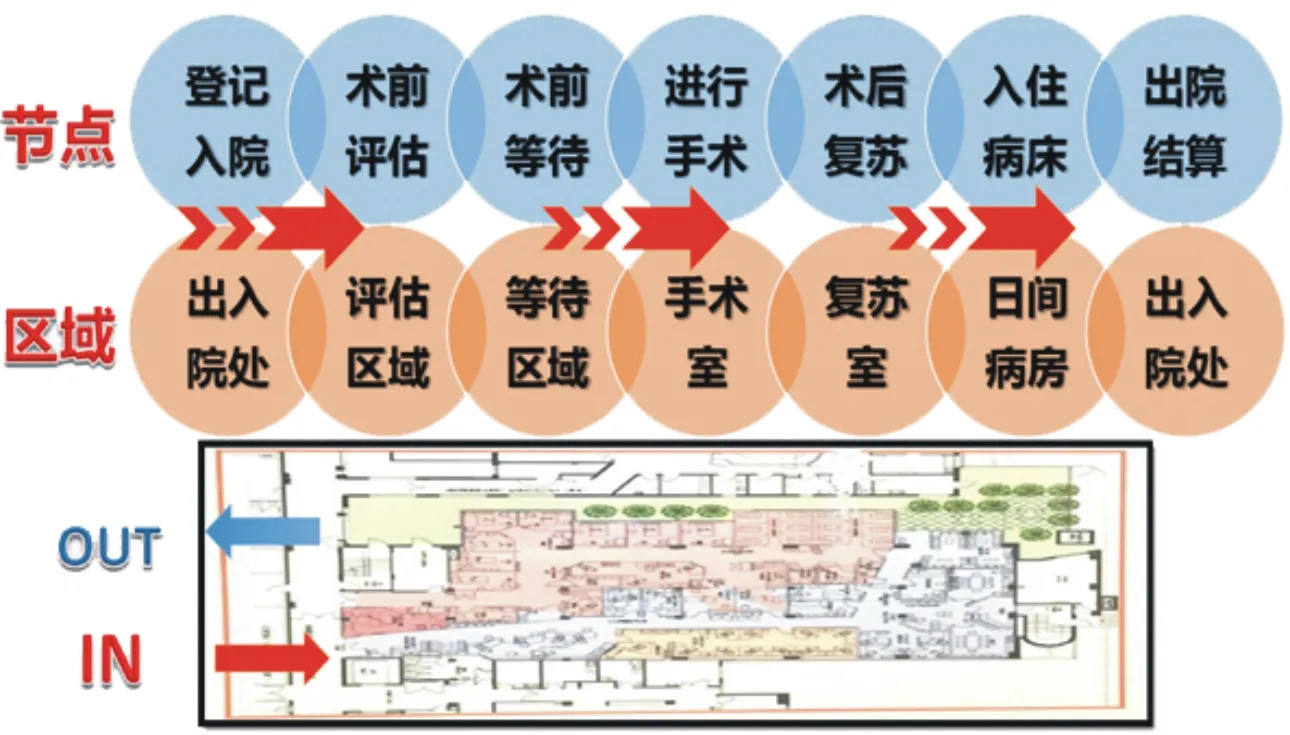

图2 基于跑道式建筑格局的日间管理模式

日间管理信息平台的建立应以患者为中心,将客观准确、更新及时、共同分享作为基本准则。经过4年多的使用,发现日间管理信息系统能够实现对日间患者从门诊接诊、入院预约、手术申请、手术预约、入院评估等各个节点信息进行详细的记录,确实优化了流程,但对日间患者各环节的信息记录,仍然采用纸质表单的方式。由于无法实时获取患者的数据记录,从而无法有序引导患者的整个诊疗过程,增加了患者及家属往返护士站、医生站、手术室等场所的次数,也增加了护士、医生的工作量,增加了手术准备的时间,降低了手术室资源的利用率。

2 日间手术诊疗全过程管理的信息化设计

2.1 基于“跑道式”建筑格局的业务流程再造

针对日间手术管理信息平台运行现状,结合业务流程重组的理论[3],提出了日间手术中心基于“跑道式”建筑格局的管理模式(见图2),从而解决了对日间患者入院、术前评估、术前等待、手术、复苏直至出院的各环节诊疗行踪的连续管理。

医院打破现有各个相关部门分散布局,把出入院处、日间病区护士站、住院医生站、日间病房、日间手术室、复苏室等多个部门相对集中,把日间中心设计成跑道模式,按照日间患者的诊疗过程,把跑道分割给各个部门,增加患者入院等候区、术前等候区、术后观察区等区域,使患者整个诊疗过程更加规范、顺畅。通过建立信息系统,收集各个功能区域的患者诊疗、行踪信息,搭建患者、医生、护士及手术室间的沟通桥梁,信息化贯穿全流程,充分发挥了“以病人为中心”的服务理念,体现了日间手术管理的集中化、规范化、精细化。

2.2 设计关键节点,记录关键信息,实现上下贯通

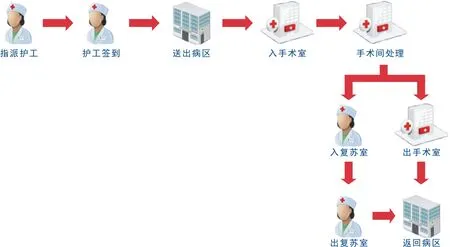

选择日间出入院、术前评估、术前等待、手术室指派护工接人、护工病房签到、患者出区、入手术室、入手术间、手术开始、麻醉开始、手术结束、麻醉结束、出手术间、入复苏室、出手术室、送达病区、出院等节点作为日间患者诊疗过程的关键节点,对各个节点的关键信息进行全过程管理,使数据链条更清晰,从而使资源更加合理配置,实现日间手术患者在医院内的快速流转。通过全过程、全方位、多节点的系统整体界面设计,一方面便于将详细的节点信息及时发布给医生、护士,使其及时了解各个患者的诊疗进程,也便于计算每台手术的准备时间;另一方面,将信息发布给患者及患者家属,从而有效有序地引导患者的整个诊疗过程。

图3 日间手术患者院内诊疗全过程管理系统的界面展示

日间手术诊疗全过程的主要业务流程如下所述:

(1)日间手术患者进入日间中心。系统根据患者的入院预约、手术预约信息,自动计算和分配入院序号,并通过入院等候区的显示屏将排队信息向患者发布。

(2)患者办理完入院入区手续,发放患者腕带,根据指引标识,进入日间术前评估区域,进行患者日间手术前的宣教和评估工作。取消原有的纸质评估单,把患者的基本信息、生命体征等记录到诊疗全过程系统。

(3)完成患者术前评估后,患者进入日间手术等待区域。病区护士站也可以根据患者的实际准备情况通过信息平台进行干预。日间手术室根据患者的手术分类和护士站提供的信息分别进行术前准备工作,并将信息通过电子信息发布屏,同时发布到病区护士站、患者术前等待区,及时通知护士,做好手术患者的交接工作。

(4)日间手术室派护工到术前准备区接患者,进入手术室,进行麻醉,完成日间手术,术后进入复苏室。患者诊疗全过程管理系统利用患者腕带、PDA、触屏、显示屏等电子媒质,实现从手术室指派护工接人、护工病房签到、患者出区、入手术室、入手术间、手术开始、麻醉开始、手术结束、麻醉结束、出手术间、入复苏室、出手术室的各个手术节点的信息采集,并将各个节点的信息及时发布到病区护士站、患者家属等候区,便于其知晓手术进程。

(5)患者复苏后根据患者的实际情况,将患者运送回日间病房或者是术后集中观察区。病区护士会定时采集患者的术后恢复信息,记录患者的生命体征情况。发生异常情况时,会通过系统及时在住院医生站、病区护士站、患者信息发布平台等进行提醒和告知,便于患者得到及时治疗。

(6)医生根据系统中的术后评估信息,判断符合出院条件的患者,完成出院评估单,开具患者出院申请,并通过短信平台、病区信息发布屏通知患者办理出院手续。

2.3 日间手术患者院内诊疗全过程管理系统的部分界面展示(图3)

3 效益分析

3.1 提高了医院资源的使用效率

日间手术患者诊疗全过程管理系统在日间手术管理中的应用,进一步提高了医院资源的使用效率,在一定程度上缓解了“看病难、住院难、开刀迟”难题。基于“跑道式”建筑格局的模式逐渐被患者认可,手术比例逐年增长。以2016年为例,仁济医院完成日间手术30 855例,占全院总手术量的40.1%,比同期上升30.51%,平均住院天数下降至6.12天,患者医疗费下降了10%~30%。

3.2 实现了院内诊疗过程的无缝对接

手术患者院内诊疗全过程管理系统的建立,将患者的门诊流程和住院流程进行了无缝对接,对患者入院后行踪进行全过程、全方位的监管,让患者、患者家属、医生、护士、服务人员等都能及时知晓,打破原有流程的局限性,加强相互的沟通和合作,实时关注日间手术患者的术前准备、术后恢复状况,给予健康指导,降低并发症发生率,提升医疗服务质量,并且综合术后出院评估以及出院后的随访计划,真正做到“以病人为中心”,提高了患者、患者家属的满意度[4]。

3.3 降低了医务人员的工作强度

运用信息手段,采用“跑道式”建筑格局作为信息导向,将原有大量的纸质表单文书进行电子化管理,大大降低了临床工作人员的工作强度,也推动多学科的联动发展。

3.4 提高了手术管理效率

院内诊疗全过程管理系统中引入节点控制理念,对各个节点的关键信息进行全过程管理,使数据链条更清晰确保资源合理配置,提高了手术运行效率,实现日间手术患者在医院内的快速流转。医院建立完善的节点控制管理制度和标准化流程,使得围手术期安全管理效率、效能显著提高,降低了差错率及潜在的风险,保障了患者安全。

3.5 推动了日间手术疾病诊疗的研究

日间手术诊疗全过程管理系统使所有日间手术的过程行踪数据信息得以沉淀和积累,结合日间手术临床路径,有力推动了日间手术疾病诊疗的研究,能帮助医生、护士对患者诊疗进行分疾病、分人群、分术种等不同的指导,帮助医生研究日间手术,有效调整手术结构。

4 展望

目前,我们正处于技术极速革新的年代,医疗技术、生物技术、信息技术、人工智能等蓬勃发展,日间手术管理信息化建设为了适应日新月异的变化,也将不断地探索与前行。下一步,该院日间手术患者管理系统将通过大量的移动、手持终端或者RFID追溯系统等,实现对患者身份智能识别、患者生命体征自动跟踪、重要设备的追踪和定位等等,通过移动APP应用,网站实时交互平台等方式进行展示。医院后期将充分发挥地域辐射优势,基于大数据时代的移动医疗,建立多院区日间手术管理共享平台,以实现分时段预约,多院区共享诊疗、医院-社区康复随访等。