云村震后重建的参与式行动研究*

帅 满

内容提要:以云村震后重建实验为例,本文致力于探讨研究者和研究对象在研究中的互动模式。梳理行动和研究结合的研究模式后发现,参与式行动研究模糊了研究者和研究对象之间的界限,是实现两种角色自洽的可行路径,研究者的学理性指导有助于云村行动的顺利进行,行动开展创造的进入村庄机会有助于研究者获得丰富的一手研究资料,行动和研究可以互相促进。本文可为后续参与式行动研究提供经验和启示。

一 问题的提出

社会学与人类学的研究往往会涉及研究者和研究对象之间的互动,研究者需要通过问卷调查、访谈、参与观察等方法,从研究对象身上获取研究资料、完成研究。作为社会学和人类学研究方法之一的参与观察,其参与目的是研究,因此研究者面临田野调查的不适与尴尬屡屡见诸方法反思的论著中①[美]林恩·休谟编:《人类学家在田野:参与观察中的案例分析》,徐大慰译,上海译文出版社2010年版。。研究者撰写论文、著作能积累个人的学术履历和影响力,但花费时间向研究者吐露个人信息甚至隐私,对于研究对象而言,有何超出形式象征意义的小礼品之外的意义?因为,学术研究成果虽是全社会的智识财富,但大多数成果的受众仅限于同行,社会影响力极为有限。

研究者在研究过程中产生的无力感及其对研究对象的道德困境在研究中屡见不鲜。劳工研究学者汪建华在工厂对工人进行研究时曾这样表述:“有一次,汽新长的罢工领袖,也是笔者主要的信息提供者傅晓,以朋友的身份,坦诚地说了她对我们这类研究者的看法。她明确表示了对笔者研究做法的不满,批评笔者只从工人那里索取资料但不为工人提供帮助……笔者开始重新反思自己的研究角色和担当……纯粹的、高高在上的科学主义做法既不具有合法性……也不具有合理性……”②汪建华:《生活的政治:世界工厂劳资关系转型的新视角》,社会科学文献出版社2015年版,第32—33页。都市运动研究者卫伟也对研究者的角色进行过反思,她结合自己的三次田野经历,总结得出抗争阶段、田野调查中的身份与角色、“多克”的作用,以及研究者在都市运动中行动介入的频率和深度这四个变量会影响研究者居留空间及位置,导致研究者在田野中有不同的走向:自然结束、自动退出抑或关系破裂③卫伟:《走近读书运动:难以承受之重的角色与行动》,载陈映芳、水内俊雄、邓永成、黄丽玲等著 《直面当代城市:问题及方法》,上海古籍出版社2012年版,第321—348页。。那么,如何处理研究过程中研究者与研究对象之间的关系,使双方都能在研究中产生对等或渐趋对等的意义感和价值感?如何使研究者和研究对象的角色能够自洽?有无相应的解决方法?

二 理论与方法

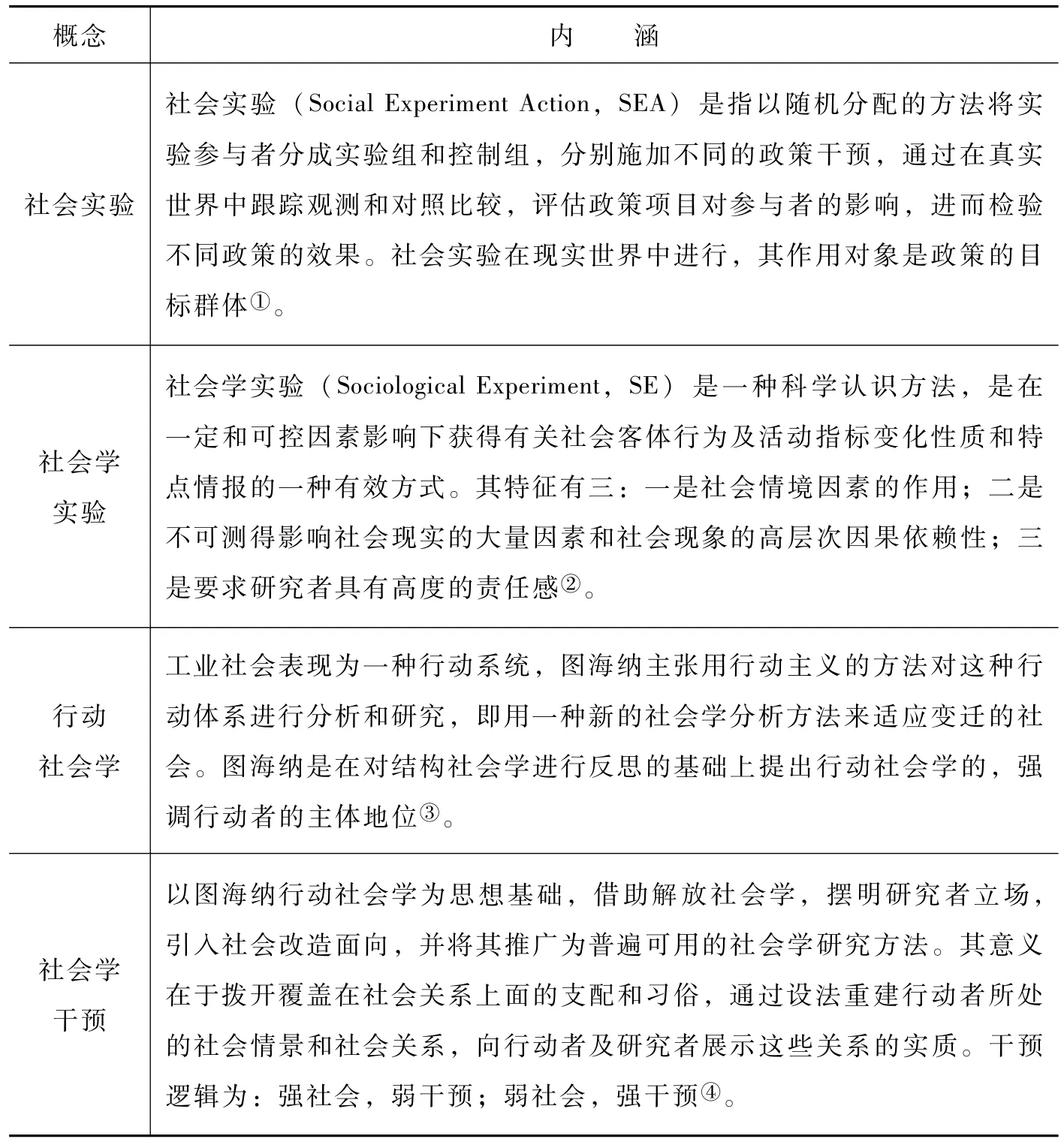

法国著名学者图海纳 (A lain Touraine)提倡在研究中注重 “主体”地位④[法]阿兰·图海纳:《行动社会学:论工业社会》,社会科学文献出版社2012年版。,阿伦特 (Hannah Arendt)认为,在劳动、工作和行动三者中,只有行动才是 “人的条件”的核心⑤[德]汉娜·阿伦特:《人的条件》,竺乾威等译,上海人民出版社1999年版。。可见,作为主体的行动者是人自我实现的根本途径,因此,本文选择了 “行动”这一概念来界定与研究同时进行的参与。在既有研究中,把行动和研究结合在一起的研究模式和行动方法非常多,侧重点和内涵各不相同:

表1 行动与研究结合的模式:概念与内涵

① 吴岩、王小梅:《加强教育科学研究,促进高等教育创新:2003年高等教育国际论坛文集》,北京理工大学出版社2004年版,第282页。

② 王晓军、李新平:《参与式土地利用规划:理论、方法与实践》,中国林业出版社2007年版,第49页;林志斌、张立新:《打工者参与式行动研究》,社会科学文献出版社2008年版。

③ 段巍巍、郭程瑾、刘慧勇、陶佩君:《参与式发展研究方法在村级发展规划中的应用:以保定市两渔村为例》,《中国农学通报》2006年第8期。

④ [美]怀特:《公共行政研究的叙事基础》,胡辉华译,中央编译出版社2011年版,第100页。

续表

① 李亚:《利益博弈政策实验方法:理论与应用》,北京大学出版社2011年版,第178页。

② 程继隆:《社会学大辞典》,中国人事出版社1995年版,第695页。

③ [法]阿兰·图海纳:《行动社会学:论工业社会》,社会科学文献出版社2012年版;李洁:《行动社会学与社会学干预:阿兰·图海纳社会学思想的初步介绍》,载李友梅、孙立平、沈原主编:《转型社会的研究立场和方法》,社会科学文献出版社2009年版,第26—40页。

④ 沈原:《“强干预”与 “弱干预”:社会学干预的两条途径》,《社会学研究》2006年第5期。

上述研究形式的表述虽有区别,但共同之处在于强调 “研究”和“行动”的合一,“参与式行动研究”是最能体现两者重要性的称谓,本文采纳这一说法。在参与式行动研究中,研究者也是行动者,因此它模糊了研究者和研究对象之间的关系,是一种潜在的实现研究者和研究对象角色融合和自洽的途径。本文拟以乡村重建团队在四川省云村的震后重建实验为例,进行实证分析,探讨参与式行动研究中研究者和研究对象的角色自洽的实现形式。以下对这一实证案例进行简要介绍。

2008年 “5·12”的汶川大地震后,B市T大学①按照学术惯例,本文中的校名、人名、地名均做过技术处理。刘教授目睹灾后社会上狂热的捐赠氛围,担心 “重建就是盖房”会变成一种风气,为了保护中华文化基因的多样性,组建了乡村重建团队,探索可持续性乡村重建之路。乡村重建团队将政府—民间合作模式引入重建,希望在进行可持续性乡村重建的同时进行学术研究,为乡村重建积累经验。乡村重建团队选定云村为实验村落,依托T大学社区营造中心募集资金,与村干部和当地政府合作,开始云村灾后自组织重建。乡村重建团队在云村的乡村建设实验采用培力、陪伴的社区营造理念开展,将云村的社区营造分为重建与发展两个阶段。重建阶段通过示范房项目,引进台湾 “9·21”地震重建的 “轻钢房”技术,结合当地情况和村民需求,完成整村56户重建。发展阶段注重生计发展,运用生态、人文社会和经济可持续发展的 “PPP”模式,在云村发展羌文化深度体验游。

在乡村重建团队的参与式行动研究中,刘教授担任社区营造研究中心主任。社区营造中心在云村设立了工作站,由笔者这一刘教授博士生主持工作。工作站聘请在地村民担任工作人员,同时接收YC基金会小鹰担任实习生,共同开展社区营造工作。因此,云村的参与式行动研究形成了如下的组织结构:

三 行动、研究互相促进与研究者、研究对象角色自洽的实现

(一)田野日志:参与和研究的 “桥”

在云村灾后重建的参与式行动研究中,田野日志担当了参与和研究的“桥”的功能。刘教授和笔者大部分时间都在B市T大学,社造员则在四川省云村推动羌文化深度体验游。为了更好地了解云村动态、安排社区营造工作,乡村重建团队要求社造员工作日期间撰写记录云村动态和社造工作进展的工作日志。日志可作为未来研究资料,也有利于社造员总结社造工作、规划未来计划。

图1 云村参与式行动研究的组织结构

由于刘教授和笔者都是研究人员,在云村待过比较长的时间,是熟悉当地历史和人物关系的 “局内人”,所以看日志就能短时间内了解云村状况,远离云村又能摆脱情感性因素的干扰,从 “他者”的角度、从理论的高度来把握具体的事务、理解和阐释云村的情况,因此又是 “局外人”。日志跨越了空间的限制,快速、简单地勾连了云村的社造员与B市的研究者,搭起了参与和研究之间的 “桥”。

日志撰写者有不同的视角和关注点,不同的记录者对同一件事情的记录会有不同的侧重点,汇总后可以更加全面地了解本地的事态发展,再现当时当地的情境,在不完全吻合或有比较大出入的地方,可以通过比对、电话或邮件确认的方式,尽可能还原情境,避免偏听偏信,影响工作进展。比如,2013年3月底,社造中心和成轩NGO商议云村老年协会注册的事情。在3月29日的日志中,NGO工作人员徐弦写道:

关于老年协会注册的事:罗勇提出请我们帮写申请书,好像目前大家不是很清楚在哪里注册,说的刘教授将申请带上去,这事已经确定让杨建 (注:YC基金会小鹰)来写,他也同意了。

根据日志信息,确定了杨建是执笔人,于是笔者邮件提醒杨建写申请书时有哪些注意事项,杨建立刻邮件回复:

昨天和林勇商量老人协会注册的事情,最后结果:林勇发过来原始的那份文稿,我们执笔参与,进行修改,不是我执笔写吧。当时,徐弦说让我来写,我没答应,罗勇补上一句盛松已经写了,你们几个只要修改一下就行。晚上罗勇发过来盛松写的,要我们修改。

这件事使社造员知道日志撰写对信息准确性的要求,需要对涉及的责任人、经费等准确表述,并描述清楚具体情境。

除日志外,邮件、电话也成为重要的沟通工具,且笔者会不定期前往云村,在局内人和局外人之间转换,在参与和研究中融合,通过田野感知串通文本,在个人经验和公共议题之间穿梭,寻找参与和研究的平衡点。

(二)研究促进行动

乡村重建团队在社会网络理论以及自治理论①[美]埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达等译,上海译文出版社2012年版;罗家德、孙瑜、和珊珊、谢朝霞:《自组织运作过程中的能人现象》,《中国社会科学》2013年第10期。的指导下开展社区营造工作,通过政府诱导、外来力量帮扶、村民自发行动来推动社区自组织发展。具体实务的操作,遵循公开、公平、公正原则进行。无论是老年协会联络员的选举,还是旅游接待家庭的接待任务分配,以及财务,云村的社造工作始终践行上述自组织治理原则。这些由学术研究被证明的自治理准则和方法在云村产生了良好的效应:

一方面,乡村重建团队的介入无形之中成为一股促进村委反思村务、改变行为方式的力量。村委在云村重建阶段后期因 “大会开成小会,小会开成私会”而使村民、乡村重建团队对其信任骤减。旅游接待的开展让村委产生危机感和紧迫感。因此,在2012年年底成都一家幼儿园参访云村并由村委负责接待时,村委全盘照抄乡村重建团队的接待模式,只是在分配资源的时候没有留取一定比例的公积金,而是全体村民平均分配。平均分配让接待了和没有接待客人的村民都尝到了甜头,也让村委的威信增加。

另一方面,乡村重建团队发起的旅游接待也启发了县委和村委的云村发展思路。2012年下半年,县里为云村征得乡里的30多亩土地,鼓励其发展旅游业,并规划了会议中心的建设。只是,由于资金匮乏,云村的土地一直空置,县里希望村委策划一个云村发展方案,而村委在上级的信任负担①王小迅:《关于 “信任负担”在社会主义建设中作用的历史思考》,《社会学研究》1992年第3期。和压力型体制②荣敬本、崔之元、王拴正等:《从压力型体制向民主合作制的转变:县乡两级政治体制改革》,中央编译出版社1998年版。下,急于寻求发展思路。在上、下都需要一个云村发展方案的情况下,2013年4月,乡村重建团队主动找到村委和县长,陈述其羌文化深度体验游的思路,得到了双方的首肯。至此,社造团队与村委的关系,正式由僵持走向合作。

村委模仿乡村重建团队接待幼儿园参访人员,村委、社造团队、县委共同拟订云村羌文化深度体验游计划,显示乡村重建团队自云村重建以来遵循的学术理念和实践准则不仅行得通,也具有示范效应,有较好的推广性和适用性。

(三)行动促进研究

云村的羌文化保存得比较完整,村民穿羌服、说羌话,保留羌族的风俗习惯。换上羌民的服饰,吃羌族特色菜,听羌民唱多声部,喝咂酒,吃烤全羊,跳锅庄,羌文化深度体验游让外地游客感受到未经商业化包装的原生态羌族文化。云村前4批游客的接待,除1次笔者也作为客人参加,因而没有亲自参与筹备工作外,其他3次均作为行动者和研究者的双重身份全程参与。在整个过程中,笔者需要和游客引入者刘教授、游客、村委、社造员罗勇、地方政府等多方主体打交道,笔者得以进入云村的社区场域内部,与各主体密切互动,深入观察和理解不同群体的想法和行动方式,收集到丰富的第一手研究资料。下面对各主体的参与情况做简要介绍和说明。

(1)游客。云村游客沉醉在羌文化之中,身心得到放松,有人甚至把云村当成第二故乡,约好再次相聚云村,还有10位客人主动给老年协会捐赠1000元,等等。然而,也有游客对羌文化体验游并不满意,认为每天210元的食宿费用 (150元住宿、60元吃饭)并未换来等值的产品和服务:民宿硬件、软件参差不齐,有的民宿房间不达标,主人对客人感兴趣的问题不能得到很好的解答;有的羌民家庭做的饭菜分量不足或口味不佳;个别村民向客人兜售自家农产品或手工制品等,使游客对羌文化的感觉受到损伤。游客的反馈明确了云村社区营造工作的未来方向,不仅要做好民宿和饮食标准化的硬件,更要重点打造羌文化导游的软件。个别游客提出的半价要求则让工作站意识到羌文化深度体验游客户群的特殊性,应该是经济实力较好,追寻闲适、平静且具有欣赏文化多样性眼光和悟性的游客,而非仅仅把云村当作一个住宿地点的人。

(2)村委和乡政府。灾后重建后期,乡村重建团队对村委决策、行事的公开性和透明性失去信任,因此第二阶段的社造绕过村委,聘请关心村庄发展、热爱社区营造事业的罗勇担任社造员。游客接待依托老年协会进行,在游客入村时邀请村委成员参加。旅游接待让村委极为不满:“村里的任何重大活动均需要经过村委会的批准。”村委对云村搞旅游接待不满,乡里对云村的旅游接待也并不感兴趣。笔者多次邀请包括乡长在内的乡干部参加云村欢迎游客的烤羊、锅庄舞会,但他们均以多种事由推脱,从未到访,与重建阶段乡干部热情参与、积极推进的情况大相径庭。

(3)社造员。高中学历的社造员罗勇是云村村民,能看懂项目施工图,是云村重建阶段负责起架的 “十八罗汉”之一,并负责材料保管工作。乡村重建团队聘任罗勇为工作站社造员,一方面与他的能力、对社区营造理念的领悟、对村庄发展的关注密不可分;另一方面与他父亲是前任村长、在村内较有威信也有一定关系。开展深度游时,罗勇取代了重建阶段村委正式组织的动员角色,通过他家亲友关系网络为主体而形成的老年协会,动员和组织村民进行旅游接待。熟人动员模式需要消耗罗勇及其家庭的人情资源,罗勇则试图通过旅游接待收益分配的倾斜来给予回报,但这会让那些没有直接获得收益的村民产生不满,因此在接待客人需要全体村民参与的集体舞会环节,参与的村民越来越少,参与热情也越来越低。此外,罗勇还积极为亲友争取利益,多次要求提高旅游接待费用。

(4)刘教授。出于学者的社会关怀,刘教授在汶川地震后深入灾区进行社会实验,希望能探索到一条保存文化多样性、村庄可持续发展的模式。乡村重建团队通过募集资金、征集志愿者,协助村民完成自组织重建,入住轻钢房新居。由于村民在重建后期有较为明显的等靠要心理,因此,刘教授决定2010年暂停一段时间干预。2012年开始,依托自身的关系网络,刘教授将游客资源引入云村,推动发展羌文化深度体验游。刘教授在云村进行无私的人力、物力和财力投入,但有部分村民因旅游接待收益不及预期而热情降低、社造员的执行力不及笔者预期时,刘教授鼓励笔者:“社造是十年之功,像桃米村一样,都进行十二三年了,不能急于求成。如果从短期来讲,如果把我们两个人的机票和其他花费平分给村民,可能都比他们现在拿到的收益多,但社造不是用这种方式来衡量的,你先付出成本推动,慢慢的村民动起来了,看到希望了,就不需要我们介入那么多了,这也是社会建设的意义所在。”刘教授的眼光和胸襟令人钦佩。

由上可见,在云村灾后重建实验中,乡村重建团队既是行动者,也是研究者,日志成为联结B市和四川云村研究和行动的桥梁。由于有T大学教授及其博士生提供理论指导、智力支持及其社会资本扶助,云村的社区营造得以顺利开展,研究者的角色助力实践行动发展。借着深入行动一线,研究者在参与中获得了珍贵的一手资料,有利于研究的深入,从而更好地指导实践行动进行。

四 结论与讨论

参与式行动研究的研究者身兼行动者角色,可以在自上而下和自下而上两种视角间来回穿梭,可以从不同视角出发,洞悉行动发展过程及其逻辑,一方面推动行动发展,一方面便利收集研究资料。因此,在参与式行动研究中,研究者和行动者合二为一,研究者和研究对象为共同的行动而合作,模糊了研究者和研究对象之间的界限。对于研究对象来说,研究者的加入为其提供了智力支持、物质资助和人力支援,不仅结识了来自远方的不同职业的朋友,也为实现其社区发展目标贡献了力量。对于研究者而言,以行动者的身份加入被研究对象的社区活动,一方面和研究对象成为同事,设身处地地为其社区利益而努力工作,结成了战略同盟,获得了行动的意义感;另一方面深度参与社区行动又为其积累了研究素材,有利于完成学术研究。事实上,云村的参与式行动研究成为笔者博士学位论文的重要组成部分。

由上可见,参与式行动研究是解决研究者在研究过程中的无力感及其对研究对象的亏欠感的一种有效方法。同时,从云村重建案例中,我们也可以从参与式行动研究中吸取到诸多经验和启示:首先,在社区遇到自然灾害等突发情况,亟须外界帮助的情况下展开行动,较容易受到社区居民的接纳,从而推动参与式行动研究的进行;其次,处理好与行动所在地的各级政府及其官员的关系,获得他们的帮助或许可,对于行动和研究均至关重要;再次,最好有至少一名研究者长期参与行动,实时了解行动进展,推动团队建设和工作进展;最后,如果条件许可,研究者可聘请专业的NGO团队进驻行动现场,提升行动者的专业性,提高行动效率。