情感如何既“生成”又“见证”德性?——评王庆节的“道德感动”说

李海超

情感如何既“生成”又“见证”德性?——评王庆节的“道德感动”说

李海超

(南京大学马克思主义学院,江苏南京,210023)

王庆节教授提出的“道德感动”说,以“道德感动”为基础,将情感的道德生成作用与道德的见证作用统合在了一起,这对当代情感主义伦理学和情感儒学的发展具有重要意义。不过,王教授的“道德感动”说本身也存在理论困境,即:道德感动如何既是优先的德性生成者,又是后发的德性见证者?事实上,发挥德性生成作用的情感与发挥德性见证作用的情感并不是同一种类型的情感。前者是自然的、未与以往道德经验相捆绑的道德情感(道德生成性情感),后者是理性化的、与以往道德经验相捆绑的道德情感(道德见证性情感)。只有对这两种情感作出明确的区分,“道德感动”说的内在困境才能消解。

道德感动;道德生成性情感;道德见证性情感;情感主义伦理学;情感儒学

近来,王庆节教授提出了作为儒家伦理学之哲学基础的“道德感动”说。此学说细致地诠释并整合了道德感动或道德情感在道德领域中的两大作用:形成、发展德性的作用与显现、见证德性的作用,这对当代情感主义伦理学和情感儒学的开展皆具有重要的意义。然而,王教授的“道德感动”说也存在内在的理论困境,即道德感动如何既是旧德性的发露,又是新德性的形成?或者说人的道德情感反应如何既是先于德性的“生成者”,又是后于德性的“见证者”?对此,本文认为,只有对发挥德性生成作用的情感(道德生成性情感)和德性见证作用的情感(道德见证性情感)作出区分,才能有效地解决上述困境。

一、王庆节的“道德感动”说及其意义

在2016年9月出版的《道德感动与儒家示范伦理学》一书以及相关的一系列文章中,王庆节教授指出,儒家伦理学在本质上是情感本位的德性伦理,而“感动论”正是儒家伦理学之哲学形而上学的“基石”[1](3)。那么,什么是“感动”呢?王教授认为:“感动原出于感应,并将感应引向某种感情和感觉方向。或者说,它是感觉和感情的起点,在这一意义上,它既是感觉状态,又是情感状态,而且还内含有一种欲求实现两者的冲动。”[1](4−5)在这里,“感应”是一切的本源,一切主客的世界皆由此感应而敞开。对“感应”的理解涉及西方存在主义哲学的内容,本文不必过多展开。总之,简单地说,感动就是具有原初性的情感体验,这种情感体验包含着引发行为的动机。

感动有很多种,王教授主要区分了三种,一种是本文将要详细探讨的道德感动,此外还有美学感动和宗教感动[1](24)。对于三种类型的感动之分别,王教授并未过多讨论,但根据王教授的论述,三者的区别应该与其呈现或见证的“价值”相关。毕竟道德价值、美学价值与宗教价值之间有着很大的不同,当然三种价值之间也具有一定的关联性。

谈到对价值的呈现或见证,这就涉及感动本身的作用。本文认为,王教授“道德感动”说最重要的贡献,就是将以往哲学家们所论及的情感在道德领域中的两大作用——生成道德、德性的作用与见证道德、德性的作用——通过“道德感动”综合在了一起。

以往哲学家们对情感在道德领域中的作用有很多研究,大体可以分成两类:一类通常只认可情感见证道德的作用,即认为情感反应本身蕴含或体现某种先在的道德观念或道德价值。这类学者以非情感主义哲学家居多,但亦包含少数的情感主义哲学家。就中国哲学而言,宋明理学家们属于这种类型。在性、情问题上,宋明理学的基本观念架构是“性→情”架构[2](53),即先天的天理、德性、良知是第一义的,后天的情感、欲望是第二义的,是先天德性之发露和见证。如朱熹所讲的“在人,仁义礼智,性也。然四者有何形状?亦只是有此道理。有如此道理,便做得许多事出来,所以能恻隐、羞恶、辞逊、是非也”,“有这性,便发出这情;因这情,便见得这性。因今日有这情,便见得本来有这性”[3](63, 89)。谈到情感之道德见证作用的西方哲学家也有很多,康德便是其中之一。在《实践理性批判》一书中,康德虽然极力反对将情感作为条件纳入实践理性的原则,但他亦指出,以实践理性的立法为根据可以产生道德情感,特别是敬重的情感。而且他还强调,通过对情感的认知,人们可以对背后的道德原则进行辨认,“对道德原则作为纯粹理性的诸原理的辩护却因此可以通过援引人类日常知性的判断而很好地并且以足够的可靠性来进行。因为一切有可能作为意志的规定根据混入我们的准则中来的经验性的东西通过它在激发起欲望时必然附着在意志之上的快乐或痛苦的情感马上就成为可辨认的”[4](125)。认知通过情感对道德原则的“辨认”,显示的其实就是情感的道德见证作用。

以上所列举的朱熹与康德都不是“情感主义”哲学家,有些“情感主义”哲学家也强调情感的道德见证作用,如情感现象学的代表人物马克思·舍勒。舍勒认为,道德价值是先天存在的,但它们可以“被给予”于感受,而且这些价值感受是可以被“理解”的。他说:“绝对价值是这样一些价值,它们为一种‘纯粹的’感受(偏好、爱)而存在的……这种类型的价值例如有伦常价值。在纯粹的感受中,我们或许也还能够……‘理解’这些价值的感受。”[5](118)既然这些价值感受是可理解的,那人们一定可以就某种感受而“理解”其中蕴含的价值。所以,舍勒也是认可情感的道德见证作用的。

另一类哲学家并不太关注甚至不认可情感的道德见证作用,他们强调的是情感的道德生成作用,即将情感看作道德的本源,认为道德观念或道德原则是根据人的情感反应而形成的,不承认情感之中蕴涵着先在的道德价值。这类哲学家皆属“情感主义”哲学家。此类哲学家在西方的著名代表人物是休谟。休谟认为,道德不是理性的产物,而是情感的产物。情感并非某种先在的德性或道德价值的表现者,而是创造者。他说:“我们并非因为一个品格令人愉快,才推断那个品格是善良的;而是感觉到它在某种方式下令人愉快时,我们实际上就感到它是善良的。”[6](511)休谟的意思是,人的愉快或不愉快的感受不是人们“用来”判断某种品格善恶的根据,而是人的愉快与不愉快的感受本身“即是”人们所谓的道德上的善与恶。换句话说,不是某种具有道德意义的品格会通过情感体现出来,而是在人的情感反应之下某种品格才能具有道德意义。可见,休谟所讨论的是情感生成道德的作用,而不是见证道德的作用。中国当代也有一些具有“情感主义”思想倾向的哲学家强调情感的道德生成作用,如李泽厚。根据李泽厚的“情本体”理论,道德观念是由长期的历史积淀而形成的,而情感则是此漫长历史积淀过程的最原初动力。李泽厚曾说:“由人性情感作为动力,经由善恶观念的知性裁定,而由人性能力执行之,构成了人类的伦理道德行为。”[7](291)在李泽厚这里,虽然道德观念的形成需要知性的作用,但知性作为“工具”也是在情感动力的推动和导向下行事的。所以,情感虽不是生成人性能力(良知、天理等德性)和伦理道德行为的全部原因,但其对人的道德观念或德性的形成发挥了根本性的“生成”作用则是确定无疑的。

以上列举的哲学家们虽然分别强调了情感的道德见证作用和道德生成作用,但很少有哲学家将这两种作用明确地结合在一起。而这正是王庆节教授“道德感动”说的意义所在。王教授非常明确地将情感对道德的两大作用结合在了一起。

对于情感的道德生成作用,王教授借用了李泽厚的“积淀说”,认为儒家所讲的“德性”并不是先天观念,而是“在人类伦理道德的生活长河中,在人类各式各样的生命、生活事件中,在人们依循过去的传统,面临未来的召唤而在当下做出的呼应和应和中,出现、形成与发展壮大起来的”[1](16)。不仅一个民族、群体之道德、德性观念的形成是如此,个人道德意识、道德品质的形成亦是如此,“从小到大,我们的道德人格和品德,正是在日常生活中的一次次感动和不断感动中,不断培养和生长起来”[1](44)。

不过,王教授并不像很多“情感主义”哲学家一样,单纯强调情感的道德生成作用;对于情感的道德见证作用,他也特别重视。他讲道:“广义的道德感动指的是所有具有道德见证力的、激发出我们的道德评判力和道德意识的情感,其中既包括积极正面的,也包括消极负面的情感。”“道德感动首先不是关于某个具体行为对错的判断,而是某种道德德性显现的当下见证。”[1](26−28)

关于“道德感动”两大作用之间的关系,我们将在第二部分详细讨论,这里不再详述。总之,以道德感动为基础,王教授明确地将情感在道德领域中的两大作用统合到了一起,这是以往“情感主义”哲学家们没有做到或疏于阐释的。就此而言,王教授的“道德感动”说,是对以往情感主义伦理学的进一步展开。同时,王教授的“道德感动”说是在儒家文化的背景下展开的,是对儒家伦理学之哲学基础的新诠释。以此为基础,他还对儒家伦理学的“示范性”特质和优势、西方“规范性”伦理学的内在问题等做了深入的剖析,这对儒家伦理学和情感儒学的当代开展也具有重要的意义。

二、“道德感动”两大作用之内在矛盾

虽然将情感在道德领域中的两大作用统合到一起具有重要的哲学意义,但两者的统合并不是容易的事情。以往的哲学家们拒绝或疏于统合两者本身就说明了这一任务的艰巨。从上文的论述可以看到,主张情感之道德见证作用的哲学家和主张情感之道德生成作用的哲学家大体(不是绝对的)分属“非情感主义”和“情感主义”两个阵营。之所以如此,是因为主张情感之道德见证作用的哲学理论通常都会把情感所见证的德性或道德原则看作是优先于情感的,而这与非情感主义哲学的理论需求是一致的;主张情感之道德生成作用的哲学理论正相反,认为情感优先于任何德性或道德原则,这与情感主义哲学的理论需求是一致的。

马克思·舍勒似乎是个例外,人们或许会疑惑,他作为情感现象学的代表人物怎么会主张情感的见证作用呢?强调这一作用,不是就承认了德性或道德价值对于情感的优先性吗?这样一来,他的哲学又怎么是“情感主义”的呢?其实,在主张情感的道德见证作用之外,舍勒亦主张情感的道德生成作用。他认为,最原初的情感——爱——不是世俗之人的情感,而是上帝的情感。他甚至认为爱是上帝的本质,因此上帝创生一切,即是爱创生一切[8](19−47)。既然肯认爱创生一切,我们因此可以称舍勒的哲学是情感主义的。但我们同时也应该意识到,上帝的爱与常人的爱是根本不同的,前者是形而上的终极存在者,后者是形而下的经验感受。所以在舍勒这里,发挥创生作用的爱与发挥见证作用的爱有着根本的不同。因此,舍勒的“情感主义”哲学与我们通常所说的以人的经验情感为基础的情感主义哲学是很不相同的。

以人的经验情感为基础,统合情感的道德生成作用与道德见证作用,才是真正意义上的情感主义哲学所应做的努力,而这正是王庆节教授所做的工作。可是,以人的经验情感为基础,对情感的两个道德作用同时并举,很可能会产生理论矛盾,即人的情感如何既是先于德性的“生成者”又是后于德性的“见证 者”呢?

根据上文的论述,王教授似乎可以做如下回应:情感的道德生成作用是历史累积的结果,这意味着并非每一次道德感动都在发挥道德生成的作用,但每一次道德感动都可以发挥道德见证的作用,随着一次次的“见证”,人们的道德意识就被培育起来,并不断发展。但这样的回应是有问题的:如果每一次情感的感动都不发挥道德的生成作用,那么感动次数的累加又怎么使人们的道德意识或德性发生并发展呢?不可否认,同一见证作用的重复会对既有德性起到加强作用,但“生成”并不仅仅意味着加强,也意味着发展和变化。如果单次情感不具有道德“生成”作用,那么德性及相应道德价值的变化又是如何可能的呢?

事实上,王庆节教授并不赞同上述回应,因为他是认可每一次“感动”的道德生成作用的。理由是,他曾指出,道德感动不是与普遍的道德规则或价值捆绑在一起的,它的发生是情境性的。他说:“道德情感的作用……强调的不是普遍规则或律令的认定或实施,而是在其特定情境下特定品格、德性的培育和塑造。”[1](44)如果道德情感总是与引发它的特定情境相对应,那么,每一次道德情感的发生都不是对同种情感的前一次发生的简单重复,而是内涵着情境的新变化。由此,它所见证的“德性”也就有了新的内容或新的发展。

然而,承认道德情感的特殊性、情境性和变化性虽然能够解决德性发展的问题,但是也会带来新的问题,即不断变化着的情感又怎么可能是人们已形成的德性的体现呢?人们所谓的德性或道德价值的情感发露,难道不是在说,通过反复的积累或熏陶,实现某种道德原则或价值内化,从而在遇到遵从或违反此道德原则或价值的行为时,会激起相应的道德情感反应吗?简单地说,人们通常所说的情感的道德见证作用恰恰是道德原则或价值与道德情感的绑定,而王教授主张的情感的情境性和变化性使其准确地见证某种已形成的道德原则或价值成为不可能。

于是,这里出现了一种两难困境:承认情感的道德见证作用,便无法保证情感的道德生成作用;而肯定情感的道德生成作用,便会瓦解情感的道德见证作用。不过,根据王庆节教授的理论,这样的困境乃是西方情感主义伦理学的困境,而不是他的“道德感动”说的困境。因为西方的情感主义伦理学作为规范伦理,总要以情感为基础建构普遍的道德原则或规范;而一旦建构普遍的道德原则或规范,就会面临道德原则与道德情感的捆绑问题,就会出现上述困境。但他的“道德感动说”拒绝西方式的规范伦理,因此他所谓的“见证”也从来不是对普遍的、规范性的道德原则和价值及其品格体现的见证。倘若拒绝已形成的德性与道德价值的普遍性,那么王教授所谓的情感的道德见证作用所见证的,也就不是一个人在以往感动过程中形成的德性,而总是变化了的、发展了的德性,是本次感动才形成的新德性。

其实,对于道德感动所见证的究竟是之前已形成的德性还是经由本次感动才形成的德性,王教授的论述是不明晰的。他只是指出,依道德感动而来的道德判断具有双重作用,一方面判断行为的好坏,另一方面判定行为背后的道德品质。如关公刮骨疗毒的行为让我们感动,此感动一方面表明我们认可这一行为,另一方面见证了感动背后的道德品质“勇敢”[1](44−45)。但这“勇敢”究竟是经由以往感动的累积早已形成的,还是经由本次感动才形成的?王教授对此并没有特别说明。不过,根据上文的论述,这里不妨先假定王教授是赞成后者的。因为如果此“勇敢”是以往形成的,那么情境性的、变化性的情感并不足以充分见证它,王教授就会面临上述理论困境。而如果此勇敢是才形成的,那么它就会与本次感动相吻合,王教授就避免了上述理论困境。

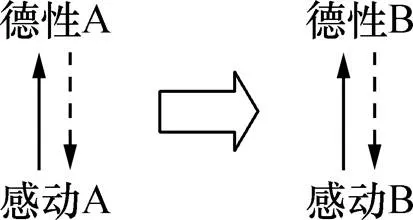

但上述理论困境的避免是有代价的。一旦将本次道德感动与前次道德感动所形成的德性松绑,宣称本次道德感动所见证的总是发展了的新德性,那么情感的道德见证作用与道德生成作用之间的本质区别也就消失了,两者无非是从不同的视角述说同一件事情:后者表明道德感动生成德性,前者表明这种“生成”具有一一对应关系。具体如图1所示。

图1 感动与德性的对应关系

在图1中,实线箭头代表的是情感的道德生成作用,虚线箭头代表的是情感的道德见证作用。要使两种作用不发生矛盾,就必须否定见证作用中“德性”的优先性和“根据”性,不能将“见证”理解为德性的“发露”,而只能理解为“对应”,即某次感动总是与特定的德性相对应。此时,如果人们依然说特定的感动“体现”着某种德性,就要注意这里的“体现”所指的不是德性对情感的奠基性,而是情感对德性的生成性。由此,情感的两种道德作用便同一了。所以在图1中,情感的道德生成作用是实的,而情感的道德见证作用是虚的,因为后者本质上是对前者的另一种描述。

那么,我们能不能说,王教授本来就不主张将情感的两大道德作用区别开来,而是在根本上就赞同两者的相即呢?恐怕不能,因为王教授明确讲道,道德感动所见证的乃是道德判断(赞赏或不赞赏)的“根据”[1](27),所以他是承认在情感的道德见证作用中,德性对感动的优先性的。只有这样,他才会说:“真正‘感动’我们的不是关公刮骨疗毒这一偶然的个别事实或事件,而是在其中明证或者见证的道德德性。”可如此一来,在王教授的“道德感动”说中,情感之道德生成作用与道德见证作用之间的矛盾就不可避免了。

三、道德生成性情感与道德见证性情感的区分

既然情感之道德生成作用与道德见证作用的统合会出现上述理论矛盾,这是否意味着王庆节教授的努力方向是错的呢?他是否应该像其他哲学家一样只认可其中一种作用呢?未必如此。尽管王教授对情感的两种道德作用的统合存在着内在的矛盾,但这并不意味着他尝试统合它们的努力方向必然是错误的。也许通过一定的修正和补充,上述理论矛盾亦能够得到解决。本文认为,情感的道德生成作用和情感的道德见证作用是能够统合在一起的,而王教授统合二者的努力之所以出现问题,是因为他没有意识到发挥两种作用的情感在性质上有着很大的不同,如果能够将两种情感明确区别开来,那么上述理论矛盾自然也就消失了。但在这里,我们应拒绝马克思·舍勒那样的区分——将其区分为上帝的情感和人的情感,而应在“人”的体验层面将其区别开来。

王教授自己亦对情感有所区分,他的区分主要体现在三个方面:首先,是对道德感动与宗教感动、美学感动的区分,主要强调三者见证的价值不同,这在上文已经讨论过了。其次,是对道德感动与情绪激动的区分。他认为:“道德感动具有伦理特性,而情绪激动一般只有生理特性。情绪激动往往只是道德感动的一种外在的生理表达方式。”最后,是对真实的感动与虚假的感动的区分。虚假的感动包括两种,一种是由虚拟事实或想像引发的感动,另一种是伪装的感动,而只有后者才不是“真”的感动[9]。王教授的上述三种区分对解决上述理论困境是没有帮助的,欲消解此理论困境,我们必须对发挥道德生成作用的情感(道德生成性情感)和发挥道德见证作用的情感(道德见证性情感)作出区分。

那么,我们该如何对两种情感作出区分呢?在此,蒙培元的“情感儒学”是值得借鉴的。在《情感与理性》一书中,蒙培元曾讨论到两种情感,一种是发自人们内心的最原始的、自然的“真情实感”,另一种是非自然的“经过人的‘加工’后的情感”[10](29−35)。就具有道德意义的情感而言,上述两种情感表现为自然的道德情感与理性化的道德情感,这两种情感与德性(道德理性)之间的关系是不同的。首先,蒙培元指出,德性(道德理性)是由道德情感发展而来的,是将心理层面的道德情感理性化的产物,并认为这种观点的典型体现是孟子哲学[10](83)。蒙培元这里所说的道德情感,即发挥道德生成作用的自然的道德情感。此时,情与性的关系表现为“性从情出”。其次,蒙培元还谈到了情感与德性的另外一种关系,即“情从性出”。他说:“如果说,孟子以情说性,性从情出,那么,《中庸》则提出‘天道性命’的问题,以‘天命之谓性’为其理论的前提,这就是宇宙论、本体论的讲法,其中隐含着情从性出的思想内容。”[10](92−93)在蒙培元看来,《中庸》所讲的从性而出的情便是理性化的道德情感。由于理性化的道德情感内在地蕴涵着德性,是德性的情感发露,因此这种情感便是发挥道德见证作用的情感。由此可见,区分道德生成性情感与道德见证性情感的关键,是看这种道德情感究竟是纯粹自然的情感还是理性化了的情感。

纯粹自然的道德情感与理性化了的道德情感都是人们真实的情感,两者在感受性质上似乎并没有什么不同。例如,同样面对“今人乍见孺子将入于井”的情形,自然兴起的恻隐之心和在“助人为乐”“关怀弱者”的道德观念影响下兴起的恻隐之心,两者都是真实的恻隐之心,它们在感受上似乎并没有本质的区别。既然如此,我们还能够将他们实际区别开来吗?答案是:可以。原因在于:两种情感与激发他们的情境之间的关系是不同的。

道德情感被理性化的标志就在于这种情感与特定的道德原则、行为以及激发它的具体情境实现了捆绑。因为这种捆绑,人们一旦想起或遇到相似或相同的道德原则、行为及具体情境,相应的道德情感就会被激发。这种道德情感激发与被激发的固化关系,就是道德情感客观化、普遍化或者说理性化的结果。也正因为这种固定化的关系,当相应的道德情感被激发时,我们才能说这种情感见证了背后的某种道德价值、道德原则或德性。可是,由于情感与激发它的情境之间关系的固定化,见证性道德情感所指向或反映的情境便只能是过去的情境,而不是当下的情境。如果当下的情境与过去的情境不完全相同(事实上也很难完全相同),那么道德情感与当下情境之间的关系就不是完全吻合的了;当下情境与以往情境的变化越大,不吻合性表现得就越明显。比如,一个在保守的男权家庭中长大的人,很可能认为“顺从夫命”是女性应有的德性,于是当他走出自己的家庭,看到与丈夫平起平坐、与丈夫在公开场合争辩的女性就会感到气愤。这个人的气愤就是见证性的情感,它是与一套男权社会的道德观念、与这个人以往的生活情境捆绑在一起的,是对这个人以往培育起来的道德观念和他头脑中以往生活情境的如实反映,而不是对他所面对的当下情境的如实反映。当下的情境是刺激他情感发生的因缘(cause),但不是他情感发生的根据(reason)。他只是在当下因缘的刺激下,发生了错误的判断或联想,以为当下的道德情境是以往经历过的类似或相同的情境,是以往形成的道德观念所适用的情境,于是便激起了与以往情境相捆绑的道德情感。殊不知,当下的情境可能与以往的情境有了巨大的不同。

与理性化道德情感不同,自然的道德情感并不与任何既有的道德观念、道德品质、道德行为或道德情境相捆绑,而只是人们依靠自然、本真的情感能力对当下情境的反映。由于没有对以往道德观念、道德情境的捆绑,因此这种自然的情感会比见证性情感更符合当下的情境,更能反映出情境的变化。正是因为能够反映出情境的变化,所以才能够对道德观念或德性进行损益,这种自然的道德情感才称得上是道德生成性情感。由此我们可以对道德情感作出进一步区分:道德见证性情感是与以往道德经验(道德观念、道德行为、道德情境)相捆绑,不能反映出情境变化的情感;而道德生成性情感是与以往道德经验相分离,能够反映出情境变化的情感。由于实际促成德性发展的道德情感总能反映出情境的变化性,因此,只要认真考察两种情感所反映的情境(情境终归不会完全相同),我们就可以对两种情感作出区分。当然,在情境相似的情况下,做出准确的区分也是不容易的。

单从情感反映的情境上看,这种区分与王庆节教授关于“真实的感动”和“虚假的感动”的区分很相似,因为两者都是根据对当下情境的不同反映而对道德情感作出区分的。但由于王教授本无意于区分道德生成性情感和道德见证性情感,因此本文的区分与王教授的区分有着根本不同。这主要表现在两个方面:第一,王教授所谓“虚假的感动”有两种,一种是假装的感动,这并不是真的感动,与本文的区分毫无关系;另一种是“为虚拟事实的安排和想像而引发出来的感动”[9],这是真的感动,是主观明知事实的虚拟性而引发的感动。然而本文所谓的道德见证性情感,虽然其指向的情境带有主观的联想,因而与当下的情境不吻合,但情感主体在主观上并不认为此“情境”是想像或虚拟的,而是认为它就是当下的情境。第二,王教授所谓“真实的感动”,强调感动是与真实情境吻合的,是由真实对象引发的;而本文所谓道德生成性情感,虽亦注重情感与当下情境的吻合,但只是强调“更吻合”,强调情感能够反映出情境的变化,但并不一定要求情感所反映的情境与当下情境百分之百的吻合,或者说,并不要求情感对象百分之百的“真实”,而是允许情感主体在对当下情境的认识上存在误差。所以,本文的区分与王教授的区分是根本不同的,王教授并没有对道德生成性情感和道德见证性情感做任何直接或间接的区分。

综上所述,我们可以从情感本身是否被理性化、情感是否能够反映情境的变化两个方面对道德情感作出区分:自然发生而未与任何道德经验相捆绑的、能够反映当下情境之变化的道德情感是发挥道德生成作用的情感;经过理性化而与以往道德经验相捆绑、指向以往情境而不能反映当下情境之变化的情感是发挥道德见证作用的情感。所以,道德生成性情感与道德见证性情感并不是同一种情感。既然不是同一种情感,那么统合情感之两大道德作用所导致的理论矛盾也就消除了。

四、结语

通过引入道德生成性情感与道德见证性情感的区分,王庆节教授“道德感动”说的内在理论矛盾得以解决,从而使王教授统合情感之道德生成作用与道德见证作用的努力得到真正的实现。这是本文最主要的工作。由此可以看出,本文写作的目的并不在于“批评”,而在于修正、补充和发展。即借助王庆节教授的“道德感动”说,进一步强化和凸显情感在道德领域中的价值,从而推动道德情感主义和情感儒学的发展。本文明显是站在“情感主义”的立场上发言的,故而没有对情感如何具有道德生成作用、情感与理性两者究竟谁才是道德的本源等问题做过多的探讨。相信对道德情感主义者而言,本文所解决的问题是有价值的,尽管道德理性主义者们未必认同。若要使道德理性主义者的观点也有所改变,坚持道德情感主义的同仁们还需要做更多的努力。然而这已不是本文的工作了。

[1] 王庆节. 道德感动与儒家示范伦理学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.

[2] 黄玉顺. 爱与思: 生活儒学的观念(增补本)[M]. 成都: 四川人民出版社, 2017.

[3] 黎靖德. 朱子语类[M]. 王星贤, 点校. 北京: 中华书局, 1986.

[4] 康德. 实践理性批判[M]. 邓晓芒, 译. 北京: 人民出版社, 2003.

[5] 舍勒. 伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学[M]. 北京: 三联书店, 2004.

[6] 休谟. 人性论[M]. 北京: 商务印书馆, 1996.

[7] 李泽厚. 人类学历史本体论[M]. 天津: 天津社会科学出版社, 2008.

[8] 舍勒. 爱的秩序[M]. 林克, 译. 北京: 三联书店, 1995.

[9] 王庆节. 道德感动[J]. 教授博览, 2011(6): 47−48.

[10] 蒙培元. 情感与理性[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002.

How can emotion both generate and witness virtues: Remark on Wang Qingjie’s theory of “being morally moved”

LI Haichao

(School of Marxism, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

The theory of “being morally moved” proposed by Professor Wang Qingjie has great significance to the development of contemporary sentimentalist ethics and emotional Confucianism. This theory takes “being morally moved” as foundation and combines emotions’ functions of both generating and witnessing morals. However, Professor Wang’s theory of “being morally moved” has its theoretical plight. Namely, how can emotion both be the prior generator and the later witness of virtues? Actually, the emotions which play the role of moral generation and the role of moral witness are not of the same kind. The former is of natural moral emotions which are not bundled with past moral experiences, while the latter is of the rationalized emotions which are bundled with past moral experiences. Only when the emotions as moral generator and emotions as moral witness are explicitly distinguished, could the theoretical plight of “being morally moved” theory be dispelled.

being morally moved; emotion as moral generator; emotion as moral witness; sentimentalist ethics; emotional Confucianism

[编辑: 胡兴华]

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.04.003

B262

A

1672-3104(2018)04−0019−06

2018−01−02;

2018−03−27

李海超(1987—),男,河北丰宁人,南京大学马克思主义学院助理研究员,主要研究方向:儒家哲学,联系邮箱:rnyanjingshi@126.com