认知疗法对截肢患者病耻感的影响

安 晓,颜世举,韩 涛,牛敬雪,张 鑫,石莹莹

认知疗法是最常用的心理治疗方法之一,最早由贝克于1960年创建,认为既往经验及条件反射形成的不良认知是导致消极、错误行为的根源,通过改变认知来调整个体的应激从而达到行为矫正的目的[1]。病耻感是由Goffman于1963年提出,指使个体不受欢迎甚至丢脸的属性,分为公众病耻感与自我病耻感,多见于精神疾病、艾滋病、造口患者[2],而截肢是一种特殊情况下以保全生命为首要目的的毁损性手术,对患者的生活与社会技能造成严重损害,病耻感也是影响其治疗依从性及社会适应的重要因素[3]。本研究探讨认知疗法对截肢患者的病耻感的影响。

1 对象与方法

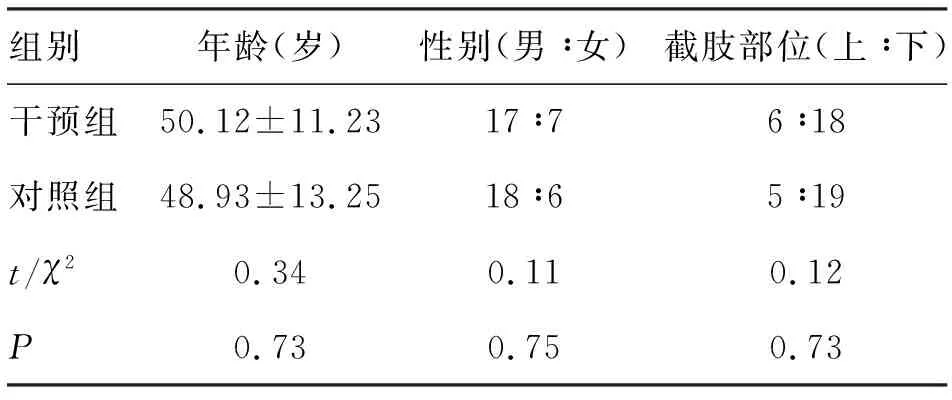

1.1 对象 2013-10至2017-10于我院行截肢术患者48例。纳入标准:(1)因外伤、肿瘤、血管疾病截肢的患者;(2)自愿加入本项研究,并签署知情同意书的;(3)有完整的汉语理解及表达能力,配合本项研究进行的。排除标准:(1)合并有精神疾病、传染病等影响病耻感的疾病;(2)严重内科疾病不能配合本项研究;(3)失访者。采用随机数字表法将其分为干预组(24例)及对照组(24例)。对两组年龄、性别、截肢类型等基本资料进行对比分析。

1.2 方法 对照组由护士进行常规护理宣教及一般健康教育,时间持续3个月;干预组在进行常规健康教育的同时,由专业的心理咨询师进行认知疗法治疗,时间持续3个月,每周2次,时间40 min,主要分为以下3个步骤:(1)了解患者基本情况、生活环境及应付问题的能力,介绍认知疗法的原则与思想,与患者建立良好、信任的治疗关系,时间为2周;(2)与患者进行深入交谈,了解患者的早年生活经历及固化的思维习惯,帮助患者识别不合理认知及错误的思想图式,识别患者言语和行为中的自责、自卑的认知以及行为习惯,时间为4周;(3)帮助患者认识认知、情绪、行为之间的关系,对患者进行心理教育与认知调整,建立正确的认知思维习惯,利用积极的思维替代消极思维,加强患者治疗的依从性,建立重新回归社会的信心,时间为4周;(4)利用家庭作业的方式对新认知、新思维习惯进行巩固与自我监控,对患者进行治疗外的监督,时间为2周[1,4]。

1.3 观察指标

1.3.1 抑郁情绪评分 利用抑郁自评量表(self-rating depression scale ,SDS)对两组患者进行抑郁情绪的评估,该量表由Zung于1965年编制而成,由20个条目组成,采用4级评分,总分40分以上为抑郁,得分越高,抑郁程度越重[5]。

1.3.2 焦虑情绪评分 利用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)对两组患者进行焦虑情绪的评估,该量表由Zung于1971年编制,由20个条目组成,采用4级评分,将20个项目的各个得分相加,总分40以上为焦虑,得分越高,焦虑状态越严重[5]。

1.3.3 病耻感的测量 使用Link于1989年编制的病耻感量表对两组患者进行评估,该量表采用6级评分法,共29个条目,包括患者感知性病耻感和对病耻感的应对方式,积分越高,患者的病耻感及应对方式越严重[6]。

1.3.4 生活质量的评估 利用生存质量测定量表(WHOQOL)评价患者生存质量 ,包括生理机能、心理、独立性、社会关系及环境5个维度,每个维度分1~4级记分 ,累计得分法记分, 评分越高,生活质量越好[7]。

1.4 统计学处理 采用 SPSS 17. 0 统计软件进行数据分析,计量资料的比较采用t检验。计数资料采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

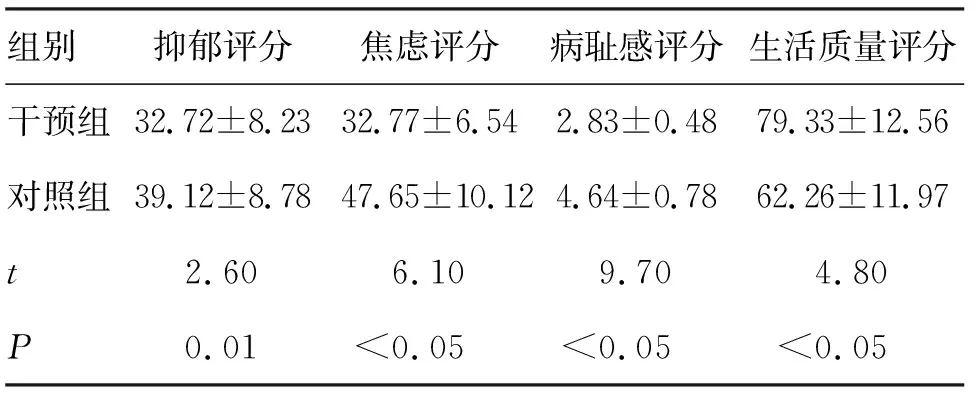

两组患者年龄、性别、截肢部位等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。两组患者干预前抑郁、焦虑、病耻感及生活能力评分差异无统计学意义(P>0.05,表2)。干预组患者经过认知疗法治疗后,与对照组相比,在抑郁、焦虑、病耻感及生活能力评分上有明显统计学差异(P<0.05,表3)。

组别年龄(岁)性别(男∶女)截肢部位(上∶下)干预组50.12±11.2317∶76∶18对照组48.93±13.2518∶65∶19t/χ20.340.110.12P0.730.750.73

组别抑郁评分焦虑评分病耻感评分生活质量评分干预组41.43±7.1451.22±8.314.88±0.3358.94±13.45对照组40.82±9.0349.33±9.455.12±0.5260.33±12.78t0.260.741.900.37P0.800.460.060.71

组别抑郁评分焦虑评分病耻感评分生活质量评分干预组32.72±8.2332.77±6.542.83±0.4879.33±12.56对照组39.12±8.7847.65±10.124.64±0.7862.26±11.97t2.606.109.704.80P0.01<0.05<0.05<0.05

3 讨 论

病耻感,是指患者及家属因患病而产生的一种内心耻辱体验,目前已逐渐成为影响公众健康的主要因素,通常会使患者就医延迟、治疗依从性下降,最终导致生活质量下降[8]。从病耻感的成因分析,Link的修饰标签理论从认知角度把病耻感归纳为“被贴标签、社会刻板印象、隔离、地位丧失及歧视”五大因素的聚合体[9]。目前,国内外文件中对病耻感的研究多集中于精神疾病、艾滋病、肠造口患者及肥胖患者,对截肢患者的病耻感方面的研究较少。截肢手术是由于外伤或肿瘤原因施行的毁损手术,对患者的外观造成永久性缺陷,被人贴上令人不愉快的”标签,社会将截肢患者归为劳动能力欠缺的弱势群体产生的刻板印象,对患者的生活、工作、交友、婚恋产生不利影响,使患者本人及亲属产生自卑、羞耻、被歧视的心理,进而产生病耻感[10]。结合患者一般资料可知,两组截肢患者平均年龄均在50岁,以中年人居多,男性多于女性,此类人群在社会和家庭中均为主要劳动者,承担了更多的社会、家庭责任,突如其来的打击与肢体缺损造成劳动能力的丧失,使生活压力急剧增加,更容易产生厌世轻生、恐惧自卑的心理,产生的病耻感程度也更加强烈,进而出现拒绝治疗、自暴自弃的行为。

截肢对患者产生的生理、心理的双重打击,抑郁和焦虑是患者最主要的不良情绪,钟小妮等[11]研究中,20例上臂截肢患者中均出现焦虑、紧张、恐惧、抑郁悲观心理反应,且不良的心理状态加重患者的疼痛评分。栾树荣和王庆华[7]研究中,72例截肢患者在术前术后均具有悲观、绝望、抑郁、焦虑等不良情绪,外伤截肢患者的心理反应更为剧烈。陈树环[10]研究则指出,截肢患者与家属均会产生巨大心理压力,抑郁与焦虑评分均高于健康人。这与本研究中的结果相似,表2中两组患者的抑郁、焦虑评分均处于较高水平,不良情绪会增加疼痛的敏感性,影响患者睡眠质量,增加幻肢痛并发症的发生率,瓦解坚持治疗的信心,降低患者的生活质量与社会适应性[12]。

关于病耻感的干预方式包括咨询、社区康复、教育培训等多种,其中认知疗法是运用最多,效果最显著的一类,通过改变思维、信念和行为的方法来改变不良认知,达到消除不良情绪和行为的短程心理治疗方法,主要包括识别认知错误、焦虑水平监控、思维检验、应对方式指导等技术方法[13]。本研究发现,干预组患者经过认知疗法的治疗,不良情绪、病耻感评分以及生活质量评分均发生明显的改善,截肢患者的病耻感来源于错误的认知,通过认知疗法帮助患者提高现实的认识能力 ,改变其对自我周围环境的歪曲和负性自动想法 ,改变其不合理的思维方式,消除负性情绪,使其积极配合治疗,努力融入社会,提高生活质量。