人脑胶质瘤培养组织对化疗药物的敏感性

徐立新,张 伟,师忠芳,董丽萍,闫 旭,袁 芳

脑胶质瘤是最常见的中枢神经系统恶性肿瘤,临床采用手术、放疗和化疗的综合治疗,有效化疗是延长术后脑胶质瘤患者生命的必要手段之一[1]。但由于血脑屏障和肿瘤耐药现象的存在,化疗药物的疗效仍然不尽如人意[2],术后脑胶质瘤患者选择适合的化疗药物对提高疗效、减轻不良反应有重要意义。本研究用体外药敏检测法比较了脑胶质瘤标本对临床5种常用化疗药的敏感性,并分析了其与患者病理分级的相关性;电镜观察了胶质瘤敏感药物标本的超微结构,对作用机制进行初步探讨,为术后胶质瘤患者选择合适的化疗方案提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料 112例标本选自2013-01至2015-12北京天坛医院脑胶质瘤患者手术切除的脑胶质瘤组织。男74例,女38例;年龄12~71岁,平均(42.95±11.79)岁;初发97例,复发15例。按照WHO脑胶质瘤分类标准:Ⅱ级53例,Ⅲ级20例,Ⅳ级39例。

1.2 试剂 组织块培养液为含10%胎牛血清的RPMI-1640培养液。化疗药物尼莫司汀(ACNU)、顺铂(DDP)、替莫唑胺(TMZ)、长春新碱(VCR)、替尼泊甙(VM26)五种单独用药及DDP+VM26组合用药,所试验药物浓度均为血浆峰浓度,分别为0.7、0.25、0.5、2.0、0.05 mg/ml。

1.3 组织培养药敏检测法 根据文献[2]的方法进行实验。手术当日取无污染组织标本,切割成1 mm3大小的组织块,放置于有滤纸的24孔培养板中,加入组织块培养液300 μl,37 ℃ 、5%CO2培养箱中孵育。第2天用江苏先声药业有限公司开发的TECIA(tissue culture-end point staining- computer image analysis, TECIA)图像分析系统测定组织块面积(area, A),然后除对照孔外,每孔加入化疗药物3 μl,112例标本除观察5种化疗药外,其中88例增加组合用药DDP+VM26,在培养箱继续孵育72 h后,每孔组织块上加10 μl MTT溶液(10 mg/ml),继续孵育4 h后用TECIA图像分析系统测定组织蓝染面积(blue area, BA),TECIA分析软件计算化疗药物抑制率(IR),IR={1-[(BA处理/A处理)/(BA对照/A对照)]×100%。 对照为同一标本未用化疗药物作用的脑胶质瘤组织。参照Singh等[3]研究,以抑制率作为评价化疗药物敏感性标准,抑制率在30%以上为敏感,低于30%为耐药。

1.4 透射电镜观察 选择药物抑制率较高的标本,用2%多聚甲醛-2.5%戊二醛固定2 h,再用1%锇酸固定2 h,环氧丙烷置换后Epon812包埋,制备1 μm半薄切片,天青-美兰染色后在光学显微镜下定位,制备40 nm超薄切片,醋酸双氧铀/枸橼酸铅染色,PHILIPS EM208s透射电镜下观察。

1.5 统计学处理 采用SPSS 11.5 for Windows统计软件,脑胶质瘤标本对化疗药敏感性比较、病理分级与各种药物敏感性之间的相关性分析采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

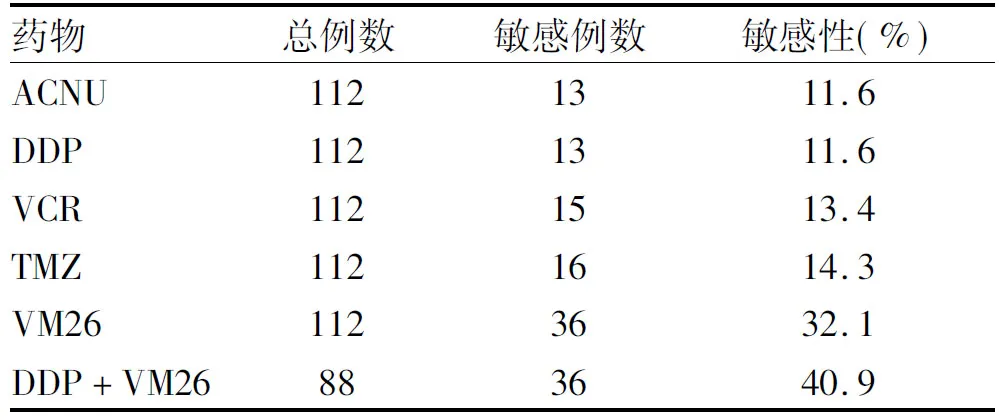

2.1 药物敏感性比较 112例标本对化疗药物敏感性见表1。PDP+VM26敏感性最高,达40.9%。

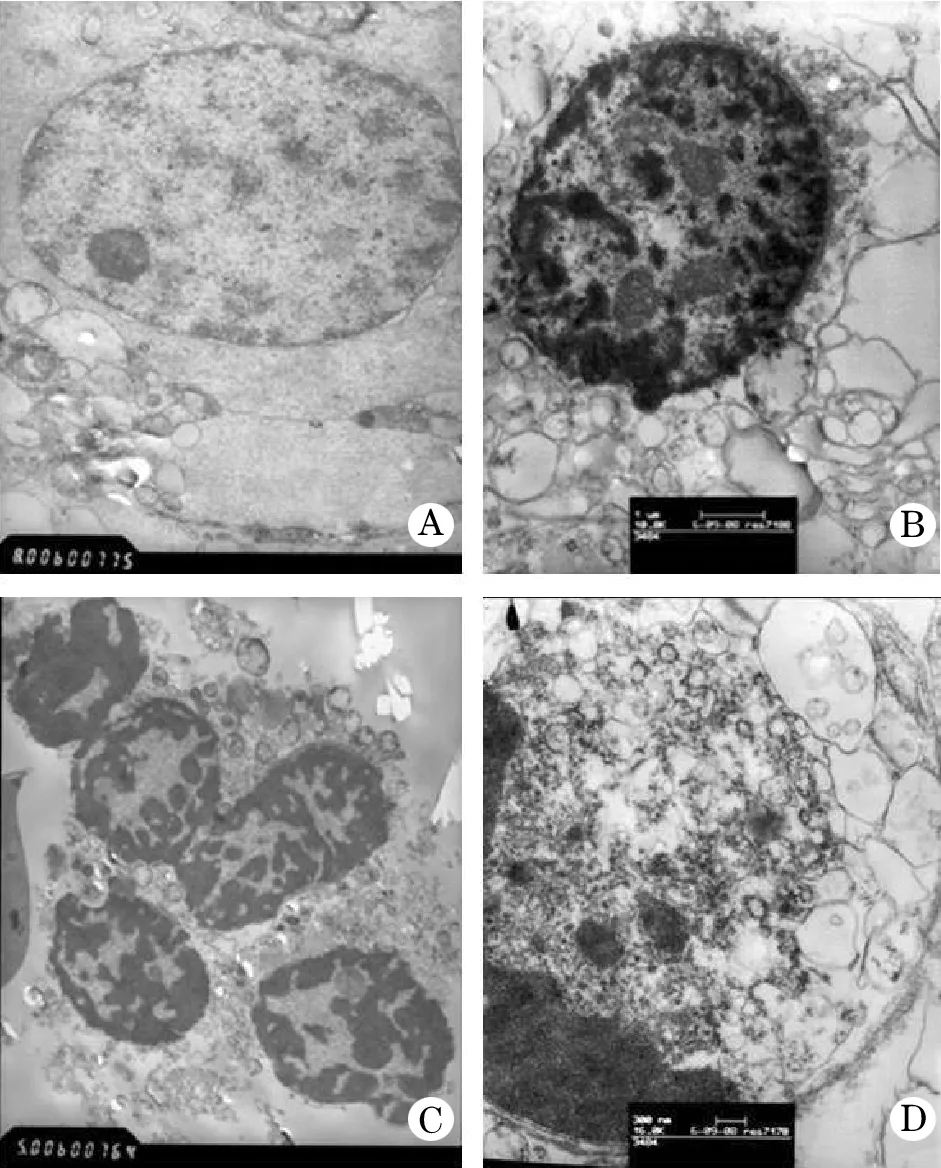

2.2 透射电镜观察结果 为观察化疗药物作用下肿瘤细胞变化,选择对药物敏感性较高的标本,利用透射电镜观察肿瘤组织的超微结构变化。 对照组可见肿瘤细胞结构基本正常,药物组可见肿瘤细胞呈现不同程度的凋亡晚期改变(如质膜完整、细胞器密集、核染色质斑块状凝聚、边集、呈典型新月体样),或坏死改变(如裸核多见、质膜崩解、细胞器溶解、核染色质凝聚、溶解,图1)。

表1 人脑胶质瘤组织对化疗药物敏感性的比较

注:χ2=49.740,P<0.001;ACNU,尼莫司汀;DDP,顺铂; VCR,长春新碱;TMZ,替莫唑胺;VM26,替尼泊甙

图1 透射电镜替尼泊甙与顺铂组合用药作用后脑胶质瘤组织的超微结构变化

A.对照组为未用化疗药物作用的脑胶质瘤组织,肿瘤细胞结构基本正常(×8000);B.药物组肿瘤细胞呈坏死改变(×10000);C.药物组肿瘤细胞呈凋亡晚期改变(×6000);D.药物组凋亡肿瘤细胞,核染色质呈典型新月体样凝聚(×16000)

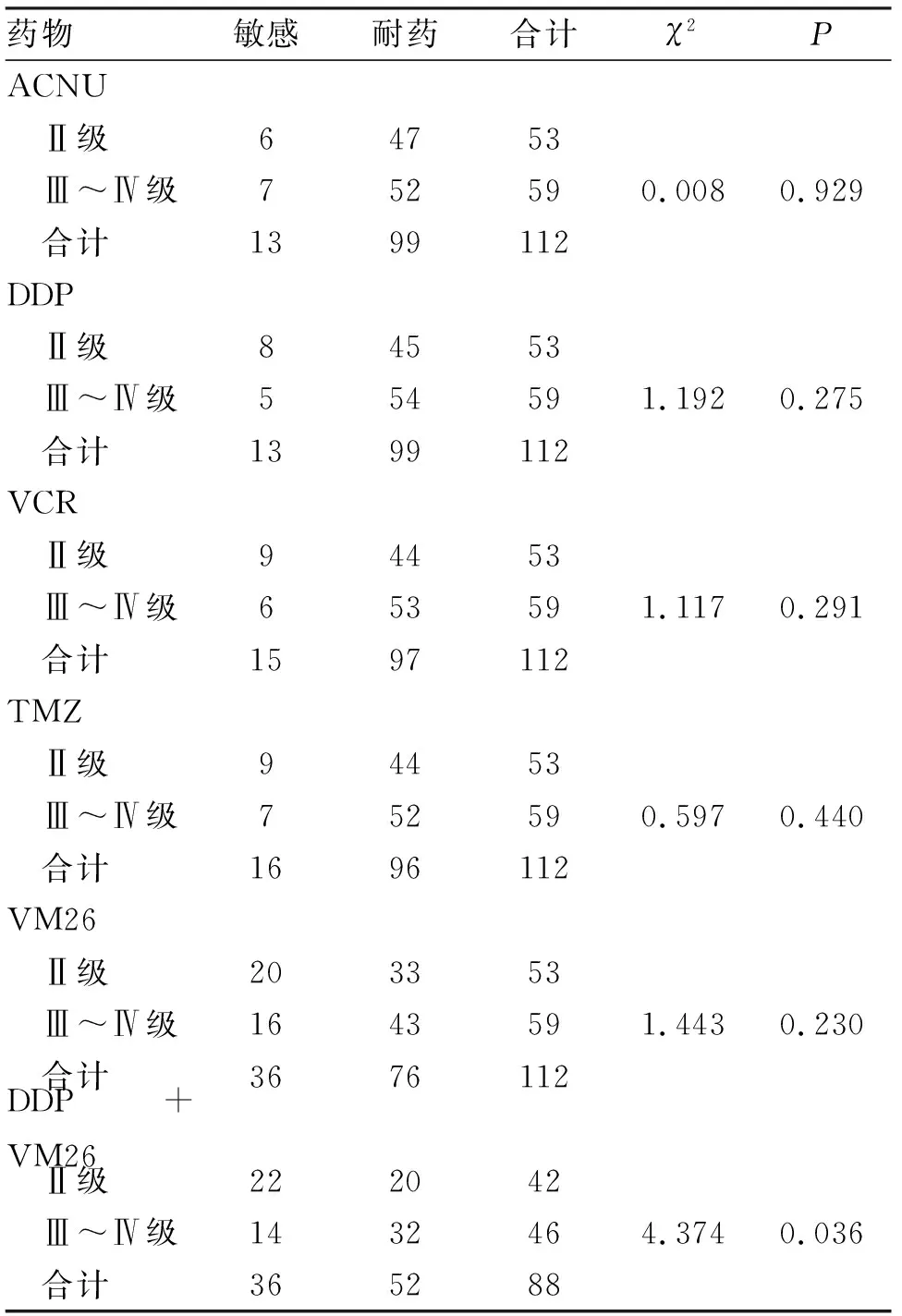

2.3 病理分级与化疗药敏感性的关系 将112例患者按WHO胶质瘤分类标准进行恶性度分级,并与各种药物的敏感性进行比较,经χ2检验,只有DDP+VM26组合用药的敏感性与患者的病理分级有关(P<0.05),其他五种单药敏感性与患者的病理分级差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

表2 脑胶质瘤细胞病理分级与各种药物敏感性的关系

3 讨 论

神经胶质瘤是中枢神经系统最常见的颅内恶性肿瘤,恶性程度高,临床影像学缺乏特异性[4],治疗强调以手术、放疗、化疗为主的综合治疗,其中化疗是脑胶质瘤治疗的重要环节[5]。然而,由于肿瘤的异质性及不同肿瘤类型或同一肿瘤类型的不同个体对化疗药物药敏性不同,自20世纪60年代用化疗药治疗脑胶质瘤以来,治疗效果不尽人意。因此,了解不同患者对不同化疗药物的敏感和耐受情况,为临床选择适合的化疗药有一定的指导意义。

本研究中组织培养药敏检测法参照立体组织培养法(histoculture drug response assay, HDRA)[6],利用TECIA图像分析系统,检测了112例脑胶质瘤标本对临床使用的治疗恶性脑肿瘤的5种化疗药物的敏感性,发现对同一药物不同患者间敏感性差异较大,同一个体对不同药物的敏感性也存在差异,结果显示各种化疗药物敏感比例的大小依次为DDP+VM 26、VM26、TMZ、VCR、DDP和ACNU。这与国内学者利用单细胞的MTT法进行脑胶质瘤体外药敏检测的结果相似[7],张惊宇等[8]应用CCK-8法进行化疗药物的敏感性测定也得到了相似的结果,表明该实验方法具有一定的稳定性和重复性。本研究对患者病理分级是否影响药物敏感性进行了相关性分析,结果显示只有DDP+VM26组合用药的敏感性与患者的病理分级有关,这与张伟等[2]研究结果一致,以上结果提示对胶质瘤患者实施个体化治疗是非常必要的。

大量研究显示,化疗药物之所以能达到抗脑胶质瘤的作用,主要是通过直接或间接破坏DNA、抑制蛋白质合成等不同机制发挥作用[9],在本研究中笔者通过透射电镜观察各种化疗药物作用后胶质瘤组织的超微结构变化,发现对照组肿瘤细胞结构基本正常,而给药组肿瘤细胞呈现不同程度的凋亡或坏死改变,表明化疗药物可能是通过引起肿瘤细胞凋亡或坏死发挥抑瘤作用。徐荣等[10]通过流式细胞仪检测的方法证实VM26在胶质瘤细胞化疗过程中诱导细胞凋亡效果显著。除了细胞凋亡和坏死,化疗药物作用后细胞是否存在其他的死亡方式,例如胀亡、自噬、焦亡等形式,值得我们进一步深入研究。

研究结果显示,VM26抑瘤作用较强。李岩等[11]研究发现VM-26联合DDP对复发高级别胶质瘤,无论耐药基因O6-甲基鸟嘌呤-DNA甲基转移酶(O6-methyl-guanine DNA methyltransferase, MGMT)启动子是否甲基化均有较好的疗效,曹广辉等[12]研究也发现,应用VM26联合甲基环亚硝脲联合化疗,能有效地控制手术切除和放疗后MGMT阳性的对TMZ耐药的低级别胶质瘤患者的肿瘤生长,在本研究中我们也发现DDP+VM26组合用药的敏感性较高,这些研究结果为脑胶质瘤患者的化疗提供了新的选择。

本研究结果充分说明脑胶质瘤患者对不同化疗药物的敏感性存在明显的个体差异, 同一种药物对不同脑胶质瘤患者作用也存在差异。研究结果提示化疗前对脑胶质瘤患者进行个体化化疗敏感性试验是必要的, 可以避免盲目用药, 提高治疗效果。近些年来出现的分子病理检测对脑胶质瘤患者的化疗也提供了一定帮助,如果能把体外药敏检测和分子病理检测结合起来,可能会对胶质瘤患者化疗有更大帮助。