例谈小学数学教学中习题的功能

江苏省邳州市青年路小学 张 晴

在数学教学中,我们要想尽一切办法让学生动脑思考,通过动脑思考提升他们的思维品质。自《小学数学课标》颁布以来,尤其是我们徐州市实施“学讲计划”以来,笔者积极探索小学数学的新教法,努力探索提高小学数学“教”和“学”质量的新途径。

在探索科学的、新颖的教法中,笔者除了从现代化教学手段——电化教学、教具和学具等方面去寻找合适的方法外,还注意到了现代数学教学中习题的功能——注意习题在数学教学中的作用。下面笔者通过实例,略谈习题在数学教学中的功能。

笔者努力克服过分注意解题的操作方法,重视培养学生掌握解题的思考方法。在教学“100以内加、减法”(不进位,不退位)的综合练习课中,笔者设计了这样一些习题:

第一组:要求学生竖式计算下列各题:

在校对评讲中,笔者要求学生讲出做这些习题时是怎样想的,得出笔算加、减法要把相同数位对齐的规则。

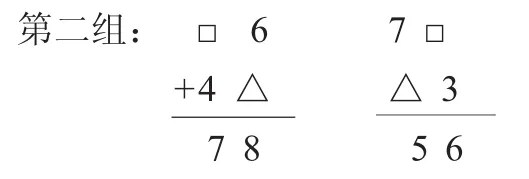

笔者要求学生回答□与△里各应该填几?并说出是怎么想的?学生回答说:“我是这样想的:6+?=8,因为6+2=8,所以△里应该填2。”笔者又启发学生说:“还有别的思考方法吗?”大家积极地开动脑筋,争相回答。一名学生站起来说:“加法和减法是朋友,我想,8-?=6,因为8-2=6,所以△里应当填2。”接着,笔者将学生讲出的得数分别填入△、□中,按照题目中的运算要求进行运算,用计算的结果来验证用这样的思考方法算出的得数是否正确。

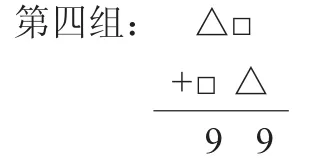

笔者设问:

(1)□里填几?△里填几?

(2)应该先填哪一位上的□?为什么?

(3)填的时候怎样想的?

学生在议论过程中自己得出:左边一道题应该先填十位上□里的数,因为左边一道题的得数十位上已经告诉我们是8,它是□里的数和4这两个部分合起来的整体,另一个数是4,它是整体中的一个部分,求另一个部分,只要从整体“8”里面去掉“4”这个部分,就可以得到另一个部分,就是8-4=4,□里填4。大家在讨论中还肯定:在同一道题目里,□里应该填相同的数,因为十位上的8是4和□合起来的整体,那么□=8-4=4,因此,□里应该填4。

在前两组习题的讨论过程中,学生已经掌握了这种习题解题时的思考过程,所以,看见这一组习题时,竞相举手,争着发言。有的说:□里填4,△里填5,因为4+5=9。有的说:□里填3,△里填6,因为3+6=9…此时,笔者又点了一句:想想看,像这种题目,你们能找到规律吗?学生在议论之后,脸露笑容,表示已经找到了规律,只只小手举得高高的。有的站起来,急不可待地要回答。此时笔者说,我要请最守纪律的小朋友起来回答,学生们一下子安静了下来,一位小朋友站起来说:□和△里分别可以填1—8八个数字,l+8=9,2+7=9…有的小朋友不服气,说:□和△里分别可以填0—9九个数字,因为0+9=9,9+0=9…又有小朋友说:如△里填0,□里填9,那么就变成+90了,可是,“09”这个两位数的十位上是0,写了就没有意思了,所以,填1—8这八个数字才是对的。这时笔者及时地表扬了学生们真会动脑筋,同时肯定了最后一位小朋友的思考是对的,并且说,还可以用一句更简单的话来说:□和△里分别可以填上比9小而和是9的数(0除外)。

在总结时,笔者还指出:第四组习题解题在思考□和△里各应该填什么数的时候,只要使上下两个数的和符合得数的要求就可以了,所以可以任意地填,各人想法不同,填入的数也可以是不同的,而第二、三组习题中,由于已经告诉我们其中一个部分(加数或减数),填的时候就不能任意填了,所以做题目时要先仔细观察,再想一想如何填,然后再动笔做。

通过多年的实践与研究,笔者深深地感到,学生数学成绩的提高,不是老师“教”出来的,而是学生“练”出来的。当然,我们不能狭隘地理解老师的“教”和学生的“练”。在实际教学中,有些知识是需要老师“讲”的,这个时候老师就应该做到恰如其分地“教”,而不能被“学讲计划”束缚了手脚。有些知识学生通过自学或训练就完全可以弄通弄懂,那我们老师就应该大胆地让学生去“学”“讲”“练”。学生通过自己“学”“讲”“练”得到的知识比通过听老师“教”而得来的知识既要牢固,也要深透。当然,在学生“学”“讲”“练”的过程中,我们老师也不能袖手旁观,而应该积极地参与,有效地指导。如此,“教”与“练”才能相互融合,相得益彰。