绝经前女性特发性骨质疏松症的临床特点分析

陈琳 陈瑾瑜 潘凌 游利

上海交通大学附属第一人民医院内分泌代谢科(骨质疏松亚专科),上海 200080

随着老龄化社会的到来,骨质疏松症已成为人类的重要健康问题。骨质疏松症多与绝经及增龄有关,或继发于其他系统疾病及特殊药物使用后,而绝经前女性骨质疏松症的发病率并不高。据统计,西班牙20~44岁绝经前女性中,骨质疏松症的发病率仅为0.34%[1]。但绝经前骨质疏松骨折可增加绝经后骨折的风险1.5~3倍[2]。年轻女性的绝经前骨质疏松症除了继发性因素外,还包括特发性骨质疏松症。国外研究显示,50%~90%的绝经前骨质疏松症为继发性骨质疏松症,不到10%的患者为特发性骨质疏松症[3]。目前国内外对于特发性骨质疏松症患者的临床特点研究较少,因此,本研究通过回顾性分析,旨在了解绝经前特发性骨质疏松症患者的临床特点。

1 对象与方法

1.1 研究对象

入选标准:2005年9月至2016年12月在上海市第一人民医院骨质疏松门诊就诊的1043名绝经前女性中选取资料齐全、符合入组标准条件的特发性骨质疏松症患者28例,正常对照组56例,继发性骨质疏松症患者15例。研究对象分为3组:特发性骨质疏松症组、正常对照组、继发性骨质疏松症组。绝经前骨质疏松症诊断标准为腰椎或髋部骨密度(bone mineral density,BMD)Z值<-2和(或)有脆性骨折史[4]。特发性骨质疏松症入组标准:所有入选者均为绝经前女性,月经正常,且符合绝经前骨质疏松症诊断标准。排除标准:继发性骨质疏松症。继发性骨质疏松症组入组标准:符合绝经前骨质疏松症的诊断标准,且合并有影响骨代谢的其他疾病,如糖尿病、肿瘤、自身免疫系统疾病、甲状腺疾病、肾上腺疾病、迁延性慢性肝、肾疾病史患者等;或使用过影响骨代谢的药物,包括糖皮质激素、免疫抑制剂、抗癫痫药物、肝素、来曲唑等。所有研究对象在近6个月内未使用过活性维生素D或其他抗骨质疏松药物、未补充非活性维生素D>800 U/d,或未曾使用以上药物超过6个月;近6个月内未使用过雌/雄激素替代治疗。

1.2 方法

血清生化及骨转换指标(bone turnover marker,BTM)检测:上午8:00~10:00抽取入选者空腹静脉血,-80 ℃冰箱保存。采用电化学发光法(德国罗氏E170)检测。骨代谢标志物主要包括钙(Ca)、磷(P)、甲状旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)、骨钙素(osteocalcin,OC)、Ⅰ型胶原羧基端肽(type 1 collagen carboxy terminal peptide,β-CTX)、25羟维生素D[25(OH)D]。尿钙、尿肌酐检测:留取空腹第2次晨尿,采用电化学发光法(德国罗氏E170)检测,计算比值尿Ca/Cr。

BMD测定:采用美国GE公司双能X线骨密度仪(Lunar,Prodigy)测定BMD。测定部位为正位脊柱腰1~4(L1~4)和左侧全髋。每次测量前均行体模测试,L1~4的变异系数(coefficient of variation,CV)值为1.5%,全髋CV值为1.2%,股骨颈CV值为1.7%。所有受试者BMD测定均由同一技术员操作。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

本研究共纳入28例年龄在25~55岁的绝经前特发性骨质疏松症患者,平均年龄为(44.7±7.5)岁,平均体质量指数(body mass index,BMI)为(21.34±2.46)kg/cm2。其中7例患者(25%)有脆性骨折史,腰椎2例,股骨1例,腕关节2例,踝关节1例,肋骨1例。正常对照组56例,平均年龄为(44.8±6.4)岁,平均BMI为(21.72±2.55)kg/cm2。继发性骨质疏松症组15例,平均年龄为(44.4±10.54)岁,平均BMI为(23.71±4.79)kg/cm2。其中10例患者(66.67%)有糖皮质醇激素治疗史,4例患者(26.67%)为类风湿性关节炎,2例患者(13.33%)为系统性红斑狼疮,2例患者(13.33%)为乳癌后来曲唑治疗,1例患者(6.67%)为克隆恩病,3例患者(20%)合并肾功能不全,1例患者(6.67%)为支气管哮喘,1例患者(6.67%)为淋巴瘤干细胞移植术后,其中多名患者同时具备2个或2个以上继发性因素。3例患者(20%)有脆性骨折史,踝关节2例,腕关节1例。3组间年龄差异无统计学意义(F=0.120,P>0.05),特发性骨质疏松症组与正常对照组间BMI差异无统计学意义(P=0.608),继发性骨质疏松症组BMI显著高于特发性骨质疏松症组及正常对照组(P=0.018,P=0.027)。特发性骨质疏松症组脆性骨折发生率(7/28)高于继发性骨质疏松症组(3/15),差异具有统计学意义(P<0.01)。所用入组患者饮食钙摄入量及日均运动量差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 3组患者骨密度比较

特发性骨质疏松症组腰椎、股骨颈及全髋BMD均明显低于正常对照组(P=0.002,P<0.001,P<0.001);继发性骨质疏松症组腰椎、股骨颈及全髋BMD均明显低于正常对照组(P均<0.001);继发性骨质疏松症组腰椎BMD显著低于特发性骨质疏松症组(P=0.035),股骨颈及全髋BMD差异无统计学意义(P=0.298,P=0.223)。见图1。

图1 3组间骨密度比较Fig.1 Comparison of BMD between the idiopathic osteoporosis group, secondary osteoporosis group and control group

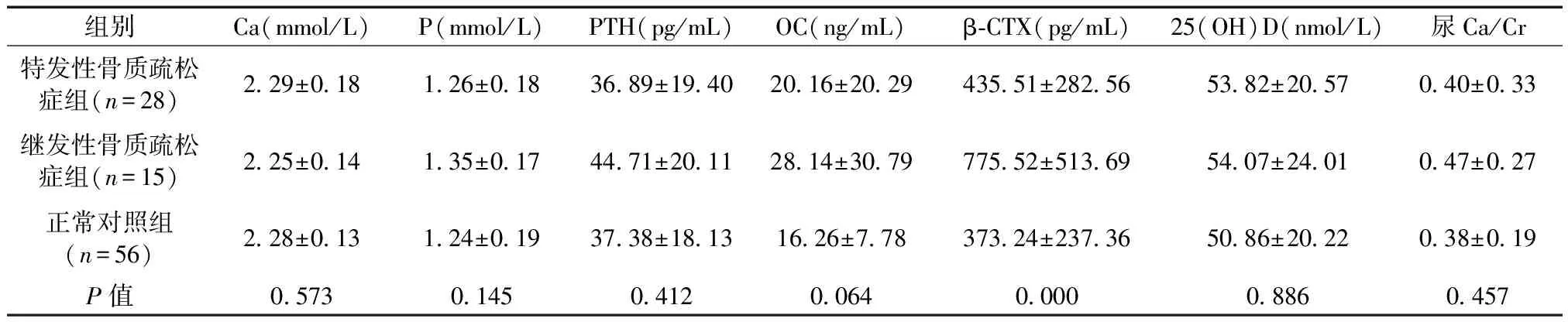

2.3 3组患者骨代谢标志物比较

3组患者的Ca、P、25(OH)D、PTH、尿Ca/Cr水平差异无统计学意义(F=0.560,P>0.05;F=1.967,P>0.05;F=0.895,P>0.05;F=0.789,P>0.05)。特发性骨质疏松症组OC、β-CTX水平与正常对照组相比有升高趋势,但差异无统计学意义(t=1.605,P>0.05;t=1.543,P>0.05)(见表1)。继发性骨质疏松症组OC、β-CTX水平均显著高于正常对照组(P=0.020,P<0.001);继发性骨质疏松症组OC水平与特发性骨质疏松症组差异无统计学意义(P>0.05),β-CTX水平均显著高于特发性骨质疏松症组(P<0.001)。

表1 3组患者骨代谢标志物比较Table 1 Comparison of BTMs between the idiopathic osteoporosis group, secondary group and control group

3 讨论

绝经前骨质疏松症主要是由低峰值骨量和(或)绝经前骨丢失所造成的[5]。家族史、性别、种族是低峰值骨量的主要原因,同时运动、饮食习惯也与其密切相关。绝经前骨质疏松症中除外继发性因素后,特发性骨质疏松症的发病率并不高[3],Gerardo等[6]对270名绝经前女性进行研究,其中绝经前骨质疏松症发病率为2.1%,本研究结果与之相符。目前国内对特发性骨质疏松症的研究较少,而且已发表的论文诊断标准比较混乱(多用T值诊断),但根据ISCD(International Society for Clinical Densitometry)标准,对于绝经前女性骨质疏松症的诊断不应用T值,而是应用Z值[4,7]。因此,本文根据ISCD标准筛选特发性骨质疏松症患者,并观察其临床特点。

本研究发现,绝经前骨质疏松症人群中,特发性骨质疏松症患者BMI显著低于继发性骨质疏松症患者,而特发性骨质疏松症与正常对照组BMI差异无统计学意义,可能与继发性骨质疏松症组内糖皮质醇激素治疗患者比率较高,导致继发组中患者体重增加明显有关。25%的特发性骨质疏松症患者有脆性骨折史,这与Peris等[8]的研究结果一致。特发性骨质疏松症患者骨折发病率低,主要原因可能与绝经前年轻女性骨折基线风险低有关[9]。有趣的是,本研究发现特发性骨质疏松症患者脆性骨折发病率高于继发性骨质疏松症患者,这与Cohen等[10]的研究结果一致,具体机制仍需进一步研究明确。2013年一篇系统回顾中提到,绝经前女性补钙对于维持骨健康的作用是非常有限的[9]。本研究中,3组研究对象的25(OH)D水平均不足,但组间Ca、P、25(OH)D的水平差异无统计学意义,这与国外研究结果一致[10-11],提示特发性骨质疏松症发病可能与营养元素Ca、P、维生素D缺乏无关,也可能由于本研究并不是前瞻性的流行病学调查,研究对象均为主动就诊的骨质疏松门诊患者,所以存在一定的选择偏倚。特发性骨质疏松症组与正常对照组骨转换指标的比较结果显示,虽然差异未达到统计学意义,但特发性骨质疏松症患者骨形成指标及骨吸收治疗较正常对照组均有升高趋势,提示特发性骨质疏松症患者高转换状态可能是其发生骨质疏松症的机理之一。Peris等[8]对16例有骨折史或BMD结果Z值小于-2的绝经前骨质疏松症女性进行回顾性分析,研究结果认为特发性骨质疏松症患者骨形成是减少的,但是该研究对象仅为特发性骨质疏松症患者,没有设立正常对照组;其次,使用的骨形成指标为是碱性磷酸酶,这个指标的敏感性及特异性均较差,而且未检测骨吸收指标。目前,国内外绝经前特发性骨质疏松症患者骨转换状态研究结果并不一致[12],考虑与种族、地域、研究人群的选择、骨代谢指标的选择等有关,这需要进一步研究证实。国外研究表明,绝经前骨质疏松症患者中50%以上为继发性骨质疏松症患者[5]。而本研究结果提示继发性骨质疏松症患者在绝经前骨质疏松症患者中比例并不高(15/43),其可能原因除了种族差异外,和本研究入选人群为门诊患者有关,部分继发性骨质疏松症患者已在就诊前抗骨质疏松治疗或使用了维生素D类药物,所以符合研究入选标准的继发性骨质疏松症患者例数不多。本研究中66.67%的继发性骨质疏松症患者有糖皮质激素使用史,提示糖皮质激素可能为绝经前继发性骨质疏松的主要病因。继发性骨质疏松症组BMD显著低于特发性骨质疏松症组,这与国外研究一致[9],提示对于绝经期继发性骨质疏松症患者进行抗骨质疏松治疗是非常必要的。继发性骨质疏松症患者骨转换指标较正常对照组均升高,提示继发性骨质疏松症患者骨代谢以高转换为主。本研究发现,继发性骨质疏松症组腰椎BMD显著低于特发性骨质疏松症组,股骨颈及全髋BMD差异无统计学意义,该结果与Cohen等[10]的研究结果相同,提示继发性因素主要影响以髓质骨为主的椎体,而对髋部影响较小。

本研究优势在于,研究对象均进行了全面BMD检查、骨代谢指标及相关生化指标检测,并且所有入组患者均未使用过影响骨代谢的药物。

本研究仍存在局限性,首先本研究为回顾性研究,且病例收集时间跨度较大,存在一定的信息偏倚及混杂偏倚。另外,由于回顾性分析,部分数据收集存在缺陷,如胰岛素样生长因子-1并未检测,在今后的研究中可进行相关分析。其次,样本量相对较小。第三,研究对象均为门诊就诊患者,存在入组人群选择偏倚。今后可进一步扩大样本量,或行前瞻性队列研究加以证实。

综上所述,女性特发性骨质疏松患者发病与Ca、P、25(OH)D缺乏无关,遗传性因素或许为发病主要原因,而骨代谢的高转换状态可能为其发病的主要机制。