我国近5年来骨质疏松症流行病学研究现状

白璧辉 谢兴文 李鼎鹏 许伟 李宁 潘鑫戊

1. 甘肃中医药大学,甘肃 兰州 730000 2. 甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050

骨质疏松症(osteoporsis,OP)是以骨量减少、骨的微观结构退化为特征,致使骨的脆性增加,以致易于发生骨折的一种全身性骨骼疾病。疼痛、脊柱变形和发生脆性骨折是骨质疏松症最典型的临床表现。随着我国人口老龄化加剧,骨质疏松的防治已成为严重的社会问题。近年来,对OP的流行病学调查资料越来越多,由于我国地域辽阔,骨密度是否会受种族、地域、生活方式等因素影响,各地区之间骨质疏松症的流行趋势有哪些不同,是否会有相同的情况等,都是困扰研究者的难题。因此本文旨在全面了解中国OP的流行病学调查现状和流行趋势,充分认识现有研究中可能存在的不足,为进一步完善和提高我国骨质疏松症流行病学研究提供参考,更好地指导临床实践。

1 资料与方法

1.1 文献检索与筛选

检索PubMed、万方数据库、中国知网中报道中国居民骨质疏松症流行病学的文献。中文检索词为“骨质疏松症、流行病学、危险因素”。英文检索词为“osteoporosis” “epidemiology”“risk factors” and“China”。发表时间限定为2012年1月-2017年7月,语种限定为“中文和英文”,研究对象限定为“人类”。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1纳入标准:(1)研究目的为有关中国居民骨质疏松症流行病学的研究;(2)采用随机整群抽样方法获取检测对象,或检测对象为某地区健康查体人群;(3)前瞻性或回顾性研究、纳入病例连续;(4)所有研究对象骨密度检测方法均采用双能X线骨密度仪(Dual-energy X-ray absorptiometry,DXA);(5)文献中可直接提取或通过原始数据获得骨质疏松症流行病学数据。

1.2.2排除标准:(1)与主题不符、质量差的研究文献;(2)重复发表的文献;(3)发表类型为“综述”“信件”“评论”“社论”“病例报告”的文章。

由两名医学专业医师分别独立检索文献,按照纳入、排除标准筛选文献,如遇分歧进一步研究,最终确定符合标准的纳入文献。

1.3 文献质量评价

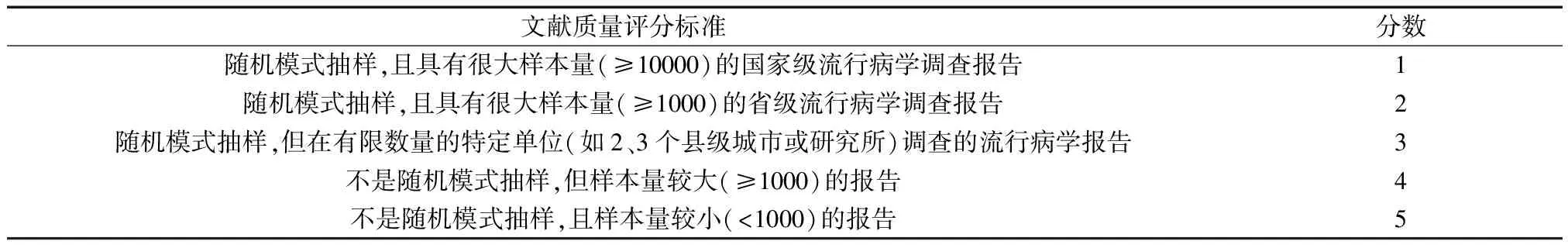

采用Khamblia等[1]提出的文献质量评价标准(表1)对纳入文献进行质量评分。

表1 文献质量评价标准

1.4 数据提取

提出各研究背景信息和设计信息,包括作者、发表时间、研究地区、抽样方法、调查方法、调查对象、样本量、诊断标准、患病率、患病因素、质量评分。

图1 文献筛选流程及结果Fig.1 Flowchart of study screening and selection process

2 结果

2.1 文献检索结果

按照检索词共检索到172篇文献,依据事先拟定的纳入、排除标准筛选文献,文献筛选流程及结果见图1。最终纳入13篇文献,全部为中文文献,编号1~13。

2.2 数据提取及文献质量评价

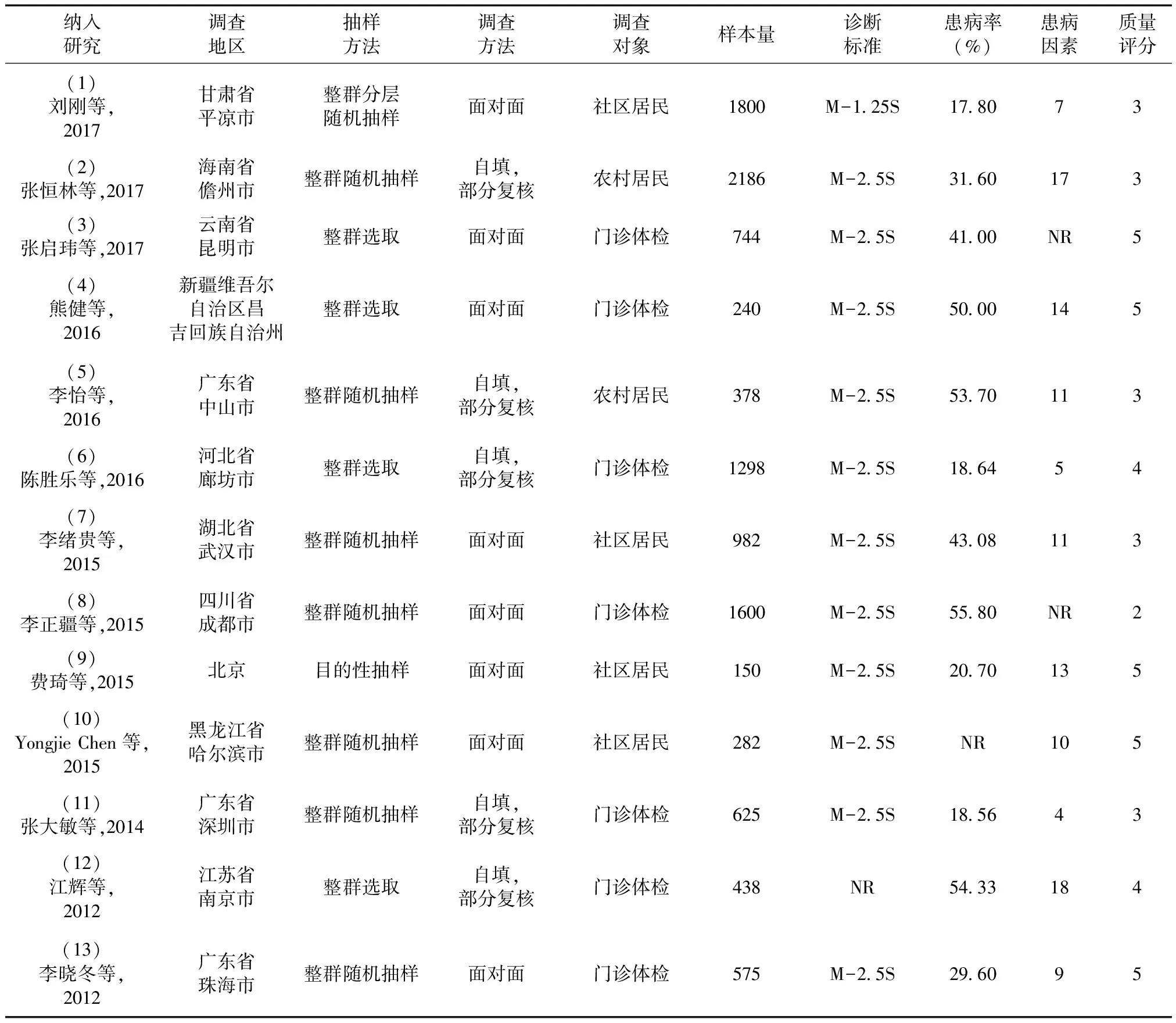

提取纳入研究的背景及设计信息见表2,13项[2-13]研究共报道了中国11个省市自治区居民的骨质疏松症流行病学情况,包括北京、河北、黑龙江、江苏、湖北、广东、海南、四川、甘肃、新疆、云南等涵盖我国各地区具有代表性的省份和城市。单个调查样本量为150~2186人。研究对象中普通人群为6篇(46.15%),OP患者为7篇(53.85%),针对OP患者的临床调查主要是门诊体检者。对纳入研究的文献采用Khamblia等提出的文献质量评价标准进行质量评分,文献报告质量评分为:1分的0篇,2分的1篇,3分的5篇,4分的2篇,5分的5篇。

表2 纳入2012-2017年骨质疏松症流行病学文献的数据及其质量评分Table 2 Data extraction and quality scores of osteoporosis-epidemiological literatures published between 2012-2017

注:NR表示“未报告”。

2.3 研究方法与OP诊断标准

关于OP流行病学调查的研究方法,其中1项(7.69%)研究采用整群分层随机抽样方法,1项(7.69%)研究采用目的性抽样方法,7项(53.84%)研究采用整群随机抽样方法,其余4项(30.76%)研究未采用任何抽样方法。在调查方法上8项采用面对面现场问卷调查占61.54%,5项(38.46%)调查由被调查者本人在研究者指导下独立填写问卷。11项(84.61%)调查采用世界卫生组织推荐的诊断方法,并结合《原发性骨质疏松症诊疗指南》,以标准差(SD)和T值来定量骨密度,另外1项研究未提及诊断标准,1项研究自定义OP的诊断标准。所有研究中有9项(69.23%)研究采用的诊断标准有明确的细化和标化。其中仅1项(7.69%)研究除OP问卷调查、骨密度测量、初筛体质量指数(body mass index,BMI)外,还应用实验室血清指标检测。

2.4 影响因素分析

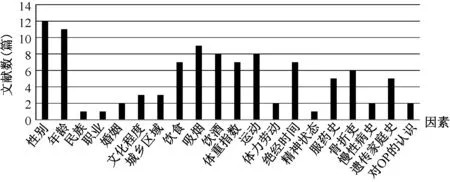

国内流行病学调查发现,影响OP发病和患病率的因素颇多,13篇文献中涉及的影响因素有三大类20种之多。包括个人基本史、个人生活史、慢性病家族史,20种包括性别、民族、年龄、职业、婚姻、文化程度、城乡区域、饮食、吸烟、饮酒、BMI、运动、体力劳动、绝经时间、精神状态、服药史、骨折史、慢性病史、遗传家族史、对OP的认识等。图2列出了证实与OP有关的各影响因素的文献数。

图2 证实与OP有关的各影响因素的文献数Fig.2 The number of literature on risk factors of OP

3 讨论

随着人口老龄化进程的加速,骨质疏松症已成为世界常见病、多发病,骨质疏松症的发病率紧随心血管疾病、糖尿病,跃居慢性疾病的第3位。我国OP发病的绝对人数呈明显上升趋势,严重危害着中老年人的身体健康和生活质量。骨质疏松症基金会主持的一项最新研究显示,我国骨质疏松的总患病率为6.6%~19.3%,平均为13%[15]。根据我国2013年人口普查结果,超过60岁的老人约为2.02亿,推测至2050年,这一数字可能上升至4亿,中国骨质疏松症或骨密度低的患者将达到2.12亿[16]。在不同地区,我国OP人群患病率有较大差异,甘肃省较海南省、河北省居民患病率低,甘肃省为17.80%[2],海南省为31.60%[3],在河北省就诊于门诊的患者中有18.64%诊断为OP[7]。在对西南地区4个少数民族的860名妇女的OP患病率与体质对比中发现差异存在统计学意义[17](P<0.05),显示不同地区、不同民族,其地域环境、饮食结构、生活方式、文化背景的不同造成其发病率不同。

我国OP流行病学调查样本的选择主要是普通人群和特殊人群,普通人群纳入对象多是城乡居民。特殊人群主要是门诊患者,这部分人群大部分有慢性病史或长期服用药物史,使之成为OP的易患人群。无论是普通人群还是特殊人群,研究者期望通过OP流行病学的调查研究,准确了解OP的患病率和危险因素,但没有采取随机抽样和必要分层的研究仍高达30.76%,这影响了样本的覆盖面,干扰了调查研究数据的准确。研究者对参加面对面调查的调查员组织进行统一的专业培训,调查所得到的数据客观准确,也更有说服力。但数据显示,我国有38.46%的调查资料是由被调查者自行填写的,填写内容不能达到完全复核,受调查者对调查内容的理解差异和不准确性直接影响研究结果,特别是中老年人,他们对症状的理解、认识、表述很难达到准确无误,尤其是个体差异,易造成问卷答案统一标准的偏差。目前我国OP流行病学调查多采用世界卫生组织推荐的诊断方法,并结合《原发性骨质疏松症诊疗指南》可以快速准确地判断出OP的患病率,但对于问卷中的患者需要进一步实验室检查来诊断OP的“高危”人群,在已选取的文献中,仅有张大敏等[12]在调查深圳市蓝田区50岁以上居民骨质疏松情况时进行血清指标检测(7.69%),而张恒生等[3]在海南儋州农村地区分析老年人群OP患病率及其危险因素时,承认自身研究存在偏倚,需要多中心、大规模的前瞻性研究进一步证实。

以上资料说明,我国流行病学调查检出的OP患病率差异较大,不仅存在于普通人群,在特殊人群中尤为严重。同时,调查研究的方式方法直接影响研究结果及OP患病率的准确性,例如诊断标准、调查对象的筛选、抽样方法、样本量、调查方式、是否引入复核机制、是否有实验室检测和应用人口学资料校正患病率,这些都是影响流行病学存在差异的因素。因此,在文献资料的引用上,在调查研究中,这些因素所造成的偏倚要特别关注。

关于骨质疏松症的影响因素和人群分布特征,每一项研究均有所涉及,但各有不同的侧重点,性别和年龄是两大重要因素。性别对OP患病的影响在本次研究中有12篇涉及,多数研究认为女性的患病率高于男性,在海南地区对2186人进行调查发现女性的患病率高达36.2%,而男性仅有21.6%,这可能是女性绝经期由于血浆雌激素水平迅速下降、卵巢功能减退,导致骨量减少及骨组织结构变化,从而导致骨质疏松的患病率迅速增加[3]。在成都地区以年龄大于60岁的常住居民为调查对象,随机抽取1600名进行调查发现,其中骨质疏松症患者893例,患病率为55.8%;骨质疏松性骨折468例,患病率为29.30%;其中年龄段在60~69岁、70~74岁的人群骨质疏松性骨折患病率最高,分别占本组患者的26.5%和35.8%,与其他组比较差异有统计学意义(P<0.05)[9]。

生活和饮食被认为是与OP的发病率密切相关的两大因素。生活因素中吸烟与饮酒两项分别涉及9篇和8篇。陈胜乐等[7]通过对1298例体检者研究发现,吸烟、饮酒可导致骨量减少、增加骨质疏松症的发病率。研究表明长期的酒精摄入导致神经系统受损,破坏患者协调能力,尼古丁除可抑制钙磷吸收外,还可抑制骨质合成,加快骨质疏松症的形成,进而加速骨质疏松性骨折的发生。同时良好的生活习惯也会预防和延缓骨质疏松的发生,体育运动是调节骨密度的重要因素,从不参加体育锻炼的人群发病率是经常参加体育运动锻炼人群的7.867倍[13]。研究发现,当睡眠发生在21:00~23:00,睡眠时间为7~8 h,可减缓老年人OP的患病率,过长或多短的睡眠会加剧OP的发生[18]。饮食因素对OP的影响是非常肯定的,钙、磷代谢异常是骨质疏松的重要原因[12]。在OP患者与饮食关系的流行病学调查中发现,选择性的多进食奶类、豆类、海产类、芝麻、蔬菜等可预防骨质疏松症[11]。研究表明摄取一定的钙可以提高机体降钙素水平,抵抗甲状旁腺素分泌亢进,抑制骨吸收,降低血钙,降低骨折风险[13],而蔬菜中富含丰富的钾、镁等微量元素可促进钙的吸收平衡,产生较低的膳食酸负荷,减少对破骨细胞活性刺激,降低OP的发生[19]。其他的OP影响因素还包括绝经时间、精神状态、服药史、骨折史、慢性病史、遗传家族史、对OP的认识等。

纵观我国关于OP流行病学调查研究现状,目前已经取得了巨大进展,但是大多集中于基础研究,缺乏社区层面管理的研究,仍然存在一些普遍的问题,如调查样本量小、提取样本为非随机抽样、调查对象填写问卷不规范、调查问卷无复核、纳入样本缺乏统一标准、影响因素的评价涉及面广可能存在不真实性等,诸多因素干扰研究者对OP流行病学的客观准确认识,在骨质疏松症流行病学研究中,仍需进一步努力。

4 展望

在OP流行病学调查之前,明确研究目的,有合理的抽样、统计设计、公认的诊断标准、严格的调查流程、统一的质量控制,引入复核机制,认真全面准确核对信息,真实反映骨质疏松症的发病率及影响因素,为预防诊断治疗OP提供有效的依据。在OP流行病学调查之后,提高居民对OP的知晓率,改变生活习惯,避免和降低危险因素。在利用流行病学调查进行研究探索的同时加强国际交流与合作,积极构建防治体系,提供多层次服务,探索及应用适宜当地的OP防治技术,这将对提高人们的身心健康及生活质量具有重大的现实意义。