单位侵犯著作权犯罪从业禁止适用研究

□文│陈庆安

我国出版业规模大,在传播社会主义先进文化、创造市场价值的同时,侵犯著作权的行为也屡屡发生。对此,我国已经建立了行政处罚和刑事处罚相结合的法律制裁体系。在行政法适用范围内,我国通过《出版管理条例》《印刷业管理条例》等行政法规和部门规章分别规定了罚款、没收、停业整顿直至吊销许可证和营业执照的处罚措施;而一旦行为构成犯罪,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)则规定了有期徒刑、拘役、罚金等刑罚。行政处罚和刑事处罚相结合,在侵犯著作权行为的惩治方面取得了一定的效果。但是在利益驱使下,利用职业便利侵犯著作权的单位犯罪仍然居高不下,因此有必要探索对单位侵犯著作权犯罪多元化的刑事制裁措施。

一、单位侵犯著作权犯罪的司法现状

《刑法》第三十条规定:公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。理论上一般认为,单位犯罪,是指公司、企业、事业单位、机关、团体,在单位意志支配下实施的危害社会的行为。单位犯罪具有法定性,即以法有明文规定为处罚的基础。实践中,能够实施侵犯著作权犯罪的单位常常是从事出版、印刷、传播等工作的文化类公司企业。

在侵犯著作权犯罪中,自然人犯罪和单位犯罪同样常见,而且单位犯罪实施犯罪时,因为组织严密,分工明确、具有技术、设备和市场优势,其涉案金额更高,社会危害性更大。在中国裁判文书网上以:“案由:侵犯著作权罪”“法律依据:《刑法》第二百二十条”“文书类型:判决书”进行搜索,可以发现,单位实施的侵犯著作权罪,涉案金额一般都高于自然人犯罪。以一审判决书为考察对象,搜索中国裁判文书网就可以发现过去5年间(2013~2017年),全国平均每年判决294.4起,涉及单位犯罪的占60%以上。这一数据的增长说明我国目前针对单位侵犯著作权犯罪的刑事规制还有待完善,因此应当探索多样化的刑事规制措施,加大惩治和预防力度。2015年出台的《刑法修正案(九)》规定:“因利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的,人民法院可以根据情况和预防再犯罪的需要,禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业,期限为3年至5年。”这就是《刑法》中的从业禁止制度。从业禁止的适用对象是利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪主体。下文即围绕单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的必要性和可行性问题详加论述。

二、对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的正当根据

对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的正当根据何在?厘清该问题将有利于司法机关更好地依据事实和法律正确适用从业禁止。在本研究看来,对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止既有理论又有法律根据。

1.适用从业禁止的理论根据

对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的理论依据在于:其既可以有效遏制单位的再犯可能,又可以有效发挥《刑法》的惩罚功能。

适用从业禁止,可以有效遏制单位的再犯可能。首先,适用从业禁止的警示效果显著,可以促使单位纠正错误经营理念。美国学者克里斯妥法·D·斯通(C.D.Stone)认为:“对防止法人犯罪来说,最重要的一点是让法人意识到其自身的社会责任,而要实现这一目标就必须采取与法人组织体的特征相适应的制裁方法,而对法人的内部结构进行干涉是最合适、有效的制裁法人犯罪的方法。”[1]从业禁止作为犯罪的法律后果,是和刑事判决同时宣告的,这显然能够使单位更加警醒,促使其在经营理念和管理机制上认真进行整改,消除再犯的思想和制度根源。其次,适用从业禁止的剥夺功能突出,可以有效消除单位再次实施犯罪的条件。从事出版、印刷、传播等工作的文化类公司企业因为具有职业便利,从而具有较强的市场优势,该职业便利也为其实施侵犯著作权犯罪创造了条件。如果查封其生产车间和机器设备,禁止其在一定时期内从事出版活动,就可以从根本上消除其在该时期内利用职业便利条件再次实施犯罪的条件,既能治标也能治本。最后,适用从业禁止的监督作用明显,可以强化对单位的外部监督。从业禁止是和刑事判决同时宣告的,目前法院的判决在裁判文书网上公开,这无疑将适用对象的犯罪事实和受到的从业禁止处罚在全行业甚至全社会进行公告,动员全社会一起来监督,促其走上一条合法经营的道路。

适用从业禁止,可以有效发挥《刑法》的惩罚功能。从业禁止的适用目的着眼于防止犯罪人利用职业便利再次实施犯罪,因此主要体现了《刑法》的预防功能。但是从业禁止强烈的惩罚性也不能忽视。单位必须依靠某种特定资质进行生产经营才能生存下去,如果对单位适用从业禁止,可以使单位在一定的期限内失去部分或者全部经营资质,遭受巨大的经济损失,其惩罚性是显而易见的。一般来说,单位实施侵犯著作权犯罪的目的都是为了牟利,经验告诉我们,对于牟利型犯罪,最有效的惩治措施就是剥夺其经济利益。当前我国对侵犯著作权的犯罪适用罚金数量过低,不足以震慑潜在的犯罪者,[2]因此对单位适用从业禁止,可以提高其犯罪成本,加大惩罚力度。

2.适用从业禁止的法律根据

侵犯著作权罪的主体可以分为自然人和单位两大类。一般来说,《刑法》中的主刑和附加刑,都是以适用于自然人为原则的,因此从业禁止当然可以适用于自然人。问题在于,从业禁止能够适用于单位吗?对此,理论界还没有展开讨论,也没有相关的判例出现。本研究认为,对构成侵犯著作权罪的单位适用从业禁止具有充足的法律依据。[3]

从文理解释的立场来看,现有相关立法并没有排除对单位适用从业禁止。适用从业禁止的前提是“利用职业便利实施犯罪或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪”。单位作为一种从成立到终止都以从事出版活动为目的的社会存在,当然也可以利用职业便利实施犯罪或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪。因此对单位适用从业禁止,完全符合从业禁止的立法初衷。

从刑罚目的的视角来理解侵犯著作权犯罪单位的刑罚配置,对单位适用从业禁止更加有利于刑罚目的的实现。根据我国目前的刑罚体系,对实施犯罪的单位本身只能处以罚金。事实证明,罚金刑这一单一刑种的设置不足以体现罪刑相适应原则,难以实现特殊预防和一般预防的目的。 详言之,单一的罚金刑对牟利型的单位侵犯著作权犯罪的处罚效果尤其不好,有的犯罪单位会把罚金看成一种必要的生产成本,更有个别单位甚至利用市场垄断地位,将罚金作为成本转嫁到消费者身上。因此对单位适用从业禁止,不仅可使其失去再次实施侵犯著作权罪行为的机会,而且可对该领域的其他从业人员起到警示作用。[4]

三、对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的经验借鉴

对出版单位适用从业禁止,并非没有现成的经验可以借鉴。在从业禁止的立法和适用等方面,无论是国内还是域外,都有许多经验值得借鉴。

1.适用从业禁止,有类似的国内经验可以借鉴

虽然从业禁止是《刑法修正案(九)》才规定的,但在此之前我国已有类似的适用先例可以参考借鉴。2009年,新闻出版总署下发了《关于采取切实措施制止虚假报道的通知》,对经查实采写虚假、失实报道的记者,要给予警告,并列入不良从业记录名单,情节严重的要吊销其新闻记者证,五年内不得从事新闻采编工作,情节特别严重的,终身不得从事新闻采编工作。[5]该规定在性质上属于行政处罚,但该处罚在实施内容和实施方式上和从业禁止是非常接近的且实施9年来成效显著,有效震慑了虚假报道,净化了记者队伍。另外,我国的《出版管理条例》《印刷业管理条例》《音像制品管理条例》等相关法规和部门规章针对出版单位的违法行为规定了停业整顿的处罚措施。停业整顿是指责令有违法行为的出版单位在一定期限内停止经营,从实践中来看,期限有3个月、6个月到1年不等,内容主要是停止该出版单位全部或者部分出版业务并针对存在问题进行整改。由此可知,无论是禁止违法记者在一定期限内从事采编工作,还是针对出版单位的停业整顿,虽然在性质上和从业禁止分属行政处罚和刑事处罚,但处罚内容、处罚方式和处罚效果十分接近,因此二者的适用经验对于从业禁止的适用可以提供借鉴。

2.适用从业禁止,有成熟的域外经验可以借鉴

我国的从业禁止和国外的资格刑非常接近。所谓资格刑,就是剥夺单位或者个人在一定时期内从事某种职业的资格。我国目前的刑罚体系中尚无资格刑的设置,但资格刑在世界各国已经有了广泛的立法和司法基础。如《法国刑法典》针对法人进行了专门的规定,设置了“禁止从事职业性或社会性的活动、禁止参与公共工程”等内容。[6]美国的《模范刑法典》为了防止法人日后实施同样的犯罪活动,出于公共利益的考虑,也规定了吊销法人的执照以使其解散,或者取消外国法人在本州的营业活动,这里的吊销法人执照或者取消其营业资格就是对犯罪的法人适用从业禁止的处罚措施。[7]我国澳门地区在《妨害公共卫生及经济之违法行为之法律制度》中规定:“短期性的禁止单位实施职业性或业务性活动的权利”;在《关于遵守若干国际法文书之法律》则规定:根据犯罪情况对犯罪单位实施诸如在一年至十年的期限内,禁止从事某种贸易活动等。[8]借鉴域外经验,结合目前我国出版业犯罪的客观情况,我们也应该借鉴上述国家和地区的做法,对出版业适用从业禁止。

四、对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的裁量因素

从业禁止作为一项新的刑法规定,目前司法实践中判例还比较少,从裁判文书网上查到的有限的几个判例,几乎都是所在省市第一次适用从业禁止的判例。如上海市闵行区法院办理的上海市第一起适用从业禁止的案件〔(2016)沪0112刑初2328号〕,湖北汉川的汪某利用其教师身份和教学活动强制猥亵案〔(2017)鄂0984刑初260号〕,山东青岛刘某利用幼儿园保安身份猥亵六岁女童案〔(2017)鲁0211刑初470号〕等,适用于单位犯罪的判例至今还没有出现。判例的稀少使得对侵犯著作权的犯罪单位适用从业禁止没有经验可以借鉴,根据《刑法修正案(九)》的规定,从业禁止的适用依据是“根据犯罪情况和预防再犯罪的需要”,这一规定比较原则抽象,在立法解释和司法解释都还没有出台的情况下,司法机关适用起来会有一定的难度。根据从业禁止在性质上和资格刑比较类似的特点,本研究认为,从业禁止的适用目的应当具有侧重性、适用内容应当具有针对性。

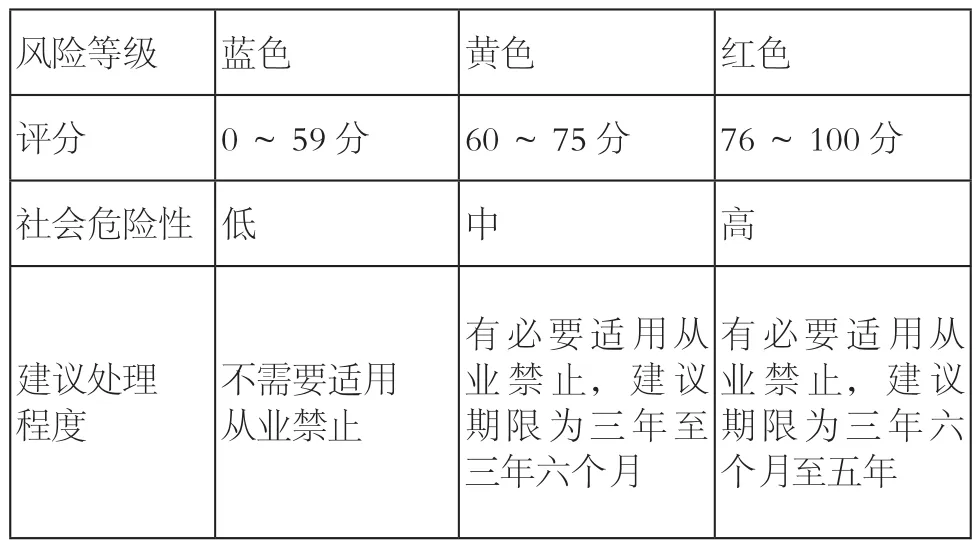

1.适用从业禁止应侧重预防再犯,可以结合社会调查进行

从业禁止的适用虽然具有惩罚性,但其预防再犯的色彩更为浓厚。因此对侵犯著作权的犯罪单位是否适用从业禁止,应当重点考虑预防再犯的需要。司法机关应当综合考量犯罪单位实施侵犯著作权罪的目的、方式、次数等主客观情况,如果认为该单位再次实施侵犯著作权罪的可能性较大甚至已经构成累犯,则应当适用从业禁止;如果认为该单位再次实施侵犯著作权罪的可能性极小或者没有,则没有必要适用从业禁止。因为单位从成立之日起都是以生产经营为主要目的并以经营所得收益维持单位的生存。不具有适用必要性的从业禁止会使单位的生产经营受到极大影响,不利于社会经济的发展。在此,我们建议将社会调查制度引入从业禁止的决定程序中,社会调查报告将数据进行量化并由专业机构给出评级结果,在限制法官过度自由裁量的同时,也便于司法实践应用。社会调查制度在我国刑事诉讼中已有运用,而且效果良好。社会调查的主体,可以是审判人员、也可以是辩护律师,但为了公平起见,最好是将社会调查工作委托于中立第三方机构,如犯罪单位所在辖区的司法所进行。在调查内容方面,应重点围绕犯罪单位是否具有利用职业便利再次实施侵犯著作权犯罪的可能性进行,针对犯罪单位实施犯罪的各种主、客观因素,以及从业的相关因素进行材料收集和分析。比如,可以将对象单位的再犯危险性程度分为蓝色、黄色和红色,分别对应低、中和高三个等级,相应设计《从业禁止适用必要性评估表》,根据对象单位的再犯可能性和职业与犯罪关联性等因素来设计分值,总分为百分制,得分在0~59分区间的,评级为蓝色;得分在60~75分区间的,评级为黄色:得分在76~100分区间的,评级为红色,不同的评分等级对应相应的建议处理程度(见表1)。

表1 从业禁止适用必要性评估表

2.从业禁止的适用内容应当具有针对性

从业禁止的禁止内容应当紧密结合侵犯著作权罪单位犯罪的客观方面进行裁量,通常情况下,一个单位可能会有多种经营资质,如果单位在实施侵犯著作权罪时只是实施了《刑法》第二百一十七条侵犯著作权罪客观方面四种行为的一种,则只需针对该种行为实施从业禁止即可;如果只实施了针对某一类物品的侵权犯罪,比如一家出版社,既有音像作品经营资质,又有图书出版经营资质,但该出版社只是在图书方面实施了侵犯著作权犯罪的行为,则从业禁止只需禁止其在一定期限内从事图书出版即可,不必禁止其从事音像作品经营。

五、对单位侵犯著作权犯罪适用从业禁止的适用程序

从业禁止的适用程序目前尚无明确的法律依据,最高人民法院和最高人民检察院也没有出台相关的司法解释。学术界迄今为止的研究也是聚焦于从业禁止实体方面的问题,而鲜有涉及从业禁止的适用程序。这导致各地司法机关无所适从,从业禁止的法律效果和社会效果未能得以充分发挥。因此,研究从业禁止的适用程序具有紧迫性和必要性。

1.从业禁止的宣告时间

《刑法修正案(九)》规定:“禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业”,该规定虽然明确了从业禁止的开始时间,但是没有明确宣告时间。对此,有学者认为,鉴于从业禁止的适用目的是为了预防再犯,因此应当考虑犯罪人的再犯可能性,所以应当在刑罚执行完毕之后根据刑罚执行效果决定是否适用从业禁止。[9]本研究认为,对侵犯著作权的犯罪单位适用从业禁止的宣告应当和刑事判决同时进行。这是因为:一方面,因为该单位的再犯可能性,完全可以通过对已经实施的犯罪行为的综合评价分析得出;另一方面,在目前审判机关案多人少、工作压力不断增加的情况下,合议庭在重压之下疲于应付,况且刑罚执行周期很长,目前审判队伍流动性也比较大,如果要求合议庭在刑罚执行完毕之后,再次集中讨论决定对出版单位是否应当适用从业禁止,不具有现实可能性。[10]

2.从业禁止的执行机关

从业禁止的执行主体目前还没有相关的法律和司法解释加以明确。目前我国针对自然人的从业禁止是由司法局管理的社区矫正机构来协助执行的。但是针对自然人的从业禁止和针对单位的从业禁止在适用上存在很大的不同。在我国,对单位的管理主要是由各级国家机关来进行的,而单位在进行侵犯著作权犯罪时所利用的“职业”,如出版、发行等活动,则主要是由我国各级新闻出版广电管理机关来负责监督管理的。新闻出版广电管理机关在机构设置、人员配备、专业知识等各个方面都具有权威性和优势,因此由各级新闻出版广电管理机关协助执行是比较合理的选择。各级人民法院在对出版业依法宣告从业禁止之后,应当在法定的期限内,将判决书送达相应的新闻出版广电管理机关,由新闻出版广电管理机关具体协助执行,由人民检察院负责执行监督。

3.被适用单位的救济措施

从业禁止虽然不属于刑罚,但作为刑事制裁措施仍然具有很强的惩罚性和剥夺性,因此也应该赋予适用对象相应的救济权,这是适用公权力时必须坚持的一个基本原则。虽然从业禁止由各级新闻出版广电管理机关来协助执行,但因为从业禁止属于刑事制裁,因此被适用人如果对适用从业禁止存在异议的话,是不能提起行政复议的。因此,一方面,应允许被适用出版单位就从业禁止单独提起上诉或抗诉,在法院宣判后,被适用出版单位对适用从业禁止条款有异议的,应有权在上诉理由中列明,或者有权针对从业禁止条款单独提出上诉。诉请内容可以是请求撤销从业禁止或缩短从业禁止的刑期。另一方面,应当允许被适用单位进行申诉,从而为被适用单位提供二次的程序性救济。申诉方式原则上应书面提出、以口头提出为补充,申诉应当说明理由或者提供执行机关违法违规的线索。

六、结语

互联网的普及与快速发展使得侵犯著作权的手段多元而隐蔽, 大大加剧了侵犯著作权行为的发生,因此传统上针对侵犯著作权行为的法律规制手段应当与时俱进地探索完善。从业禁止作为一项刑事处罚措施,在一定时间内,对于犯罪单位可以起到标本兼治的良性法律效果。 同时,其法律效果还远远不限于刑事犯罪,在民事案件中,侵犯著作权的现象也是非常普遍的,但是法院最终判定的赔偿费用同样也比较低进而导致出版商侵权的成本也很低,不利于对民事案件中侵犯著作权行为的惩治预防。对侵犯著作权的犯罪单位适用从业禁止,不但在刑事上体现了惩罚和预防的效果,在民事上也能有效起到预防再犯的效果。因此对侵犯著作权犯罪单位从业禁止的适用,可以从整体上强化我国对知识产权的司法保护。

注释:

[1]黎宏. 完善我国单位犯罪处罚制度的思考[J].法商研究,2011(1)

[2]我国刑法规定了罚金数额是在非法经营数额的50%以上1倍以下确定或者违法所得数额的1倍以上5倍以下确定。然而,司法实践中这一标准却常常没有得到贯彻落实。如在上海同伟图文制作有限公司、何爱伟等侵犯著作权一案〔(2014)杨刑(知)初字第62号〕中,尽管涉案金额为8.7万元,但法庭最终对上海同伟图文制作有限公司处以1000元罚金

[3]陈庆安.对单位适用从业禁止问题研究[J].法学,2017(3)

[4]陈萍. 单位侵犯著作权犯罪司法认定之反思——基于14份典型判决的实证分析[J].中国出版,2017(23)

[5]新闻出版总署. 关于采取切实措施制止虚假报道的通知(〔2009〕290号)[EB/OL].中国政府网,http://www.gov.cn/zwgk/2009-04/16/

content_1286965.htm

[6]赵秉志. 单位犯罪比较研究[M].北京:法律出版社,2004:147

[7]美国法学会. 美国模范刑法典及其评注[M]. 刘仁文,王祎,等,译. 北京:法律出版社,2005:174

[8]赵国强. 澳门刑法研究[M].广州:广东人民出版社,2009:29-31

[9]叶良芳,应家赟.论有前科者从业禁止及其适用[J].华北水利水电大学学报,2015(4)

[10]陈庆安.我国《刑法》中从业禁止的适用程序[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2018(4)