认定“严重违反劳动规章制度”的因素及规范构成

——基于相关案例的实证分析

●朱 军

一、认定“严重违反劳动规章制度”的司法困境

在司法实务中,有法官坦言对《劳动合同法》第39条第2项〔1〕下文不标注来源的法条均出自《劳动合同法》。《劳动合同法》第39条规定:“劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。”适用的困惑和争议〔2〕参见牛维、宋芳:《“严重违反用人单位规章制度”的司法认定问题》,http://cqfy.chinacourt.org/article/detail/2013/11/id/1143043.shtml,2018年7月1日访问。是经常困扰审判的两个问题之一,其中用人单位规章制度的司法审查涉及非本文关注的规章制度合法合理性审查的复杂议题,而如何判断严重违反规章制度或劳动纪律涉及的就是本文重点关注的有关严重违反规章制度的认定标准问题。〔3〕“郭勇诉南阳市公共汽车公司解除劳动合同争议案”,参见最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选(分类重排本)》(民事卷10),人民法院出版社2017年版,第5930页。对第39条第2项的解释一般应根据劳动法规所规定的限度和规章制度依此限度所规定的具体界限为准。〔4〕参见信春鹰、阚珂主编:《中华人民共和国劳动合同法释义》,法律出版社2013年版,第138页。由于原作为认定严重违纪参照的《企业职工奖惩条例》和《国营企业辞退违纪职工暂行规定》已被废止,〔5〕严格地讲,两法规并无认定严重违反劳动规章制度的具体标准,其列举的解雇事由充其量仅具有初步的对比参考价值。地方立法也未规定具体的认定标准,很显然,立法者将审查严重违反规章制度的重任托付给了裁审机关,由他们根据个案作出裁量,以应对复杂的劳动生活并平衡对立的劳资利益。而在学界,囿于教科书或论文篇幅所限,目前对如何认定“严重违反劳动规章制度”的研究尚不深入,有待深耕。

相较于法律规定的缺失和理论准备的不足,我国法院在充实《劳动合同法》第39条第2项概括条款方面表现活跃,实务中已发展出综合衡量个案中多重因素认定“严重违反劳动规章制度”的主流裁判模式(以下简称“综合衡量模式”〔6〕该模式的引领主要归功于最高人民法院民一庭发布的一宗指导性案例——“喜某与公汽公司劳动合同纠纷上诉案”(以下简称“喜某案”),该案法官指出:“对劳动者违章行为是否达到严重程度的判断不能单纯依据用人单位在规章制度中规定的严重标准。除了规章制度本身的合法性要求之外,人民法院在具体审理相关劳动争议案件时,如果劳资双方对违纪行为是否达到严重程度产生分歧,还可在个案中综合考虑下列因素:(1)劳动者实施违纪行为的主观过错程度;(2)劳动者实施违纪行为的重复频率;(3)劳动者违纪行为给用人单位造成损失的大小。”参见最高人民法院民一庭:《如何认定劳动者严重违反用人单位规章制度》,载奚晓明主编:《民事审判指导与参考》2012年第1辑,人民法院出版社2012年版,第128页、第130页。)。但是,笔者通过案例调研发现,司法界在采用“综合衡量模式”实质审查严重违反劳动规章制度时也会遭遇困扰,出现“同案不同判”的裁判乱象,甚至于同案的两审法院也会在认定上出现不一致。如在“深圳沃尔玛百货零售有限公司青岛台东分店与张丽华劳动争议纠纷上诉案”中,〔7〕参见山东省青岛市中级人民法院(2016)鲁02民终9734号民事判决书。需要说明的是,以下案例除第一次标明全案信息外,之后再次引用均以劳动者姓名简称,对有两位及以上劳动者的案例则以最先出现者相称。一审法院虽认为张某购买未上货架的降价商品并向厂家促销员索要赠品商品的行为构成违纪,但在综合考虑该行为非多次、数额不大、未造成重大损害,且张某工作多年为公司做出一定贡献等多重因素的基础上,最终认定张某的行为不构成严重违纪。二审法院经审理认为张某的行为构成严重违纪,理由是虽所涉金额不高,但张某的行为属于《员工手册》规定的所有不论金额大小均构成严重违反的不诚实行为,违反了合同履行的基本诚信原则且受到违纪处理后未对自己的行为进行反思,进而驳斥了一审基于履职时间、违纪次数和金额否定严重违纪不符合基本的法律逻辑。〔8〕该案《员工手册》规定的合理性存疑,二审法院指责一审法院考虑的诸多因素不符合法律逻辑,详见后文分析。此案充分暴露出第39条第2项因缺失统一认定标准而致适用上的困境。一般认为,法官在自由裁量中难免会对个案的严重性判断附带主观认识,要限制这种主观随意性,有建构客观、规范、体系、操作性强的认定模式之必要。从域外经验看,促进即时解雇概括条款的统一解释和适用均仰赖于司法与学说的良性互动。〔9〕立法或司法承认即时解雇概括条款在欧洲为通例,如德国、比利时、丹麦、荷兰、芬兰、瑞士、挪威、意大利等国。(Vgl.Henssler/Brau, Arbeitsrecht in Europa, 3.Aufl.(2011).)其中尤以完全采用概括条款的德国法最为发达,根据《德国民法典》第626条第1款的规定,劳资各方可因重大事由即时终止劳动合同,如果出现某些事实,在考虑到个案中的全部情况并权衡合同双方当事人利益之后,无法期待合同任一方将劳动关系持续到终止期限届满或约定的劳动合同终止之时。司法界与学术界的积极互动,通过丰富案例对即时解雇合法性系于“重大事由”和“不可期待性”这两个不确定法律概念解释填充,以促进法律适用的安定性。因此,积极回应法官的诉求并为其提供理论支撑当为学者之职责所在。

基于此,本文立足司法实务现状,同时参酌比较法观点,在案例研究的基础上,尝试从解释论角度构建出规范体系化的认定方案,借以提高第39条第2项在适用上的安定性和可预见性,〔10〕按适用逻辑,应首先审查存在违反劳动规章制度的行为,笔者主张根据违反合同义务的类型认定,但限于篇幅略去不论。参见朱军:《修法背景下〈劳动合同法〉第39条的完善》,《法学》2017年第9期。以期为裁审实践判定何为“严重违反劳动规章制度”提供符合法理的统一综合衡量模式。故此,下文重点围绕以下问题展开批判性研究:第一,认定“严重违反劳动规章制度”的法理基础何在?第二,法院运用“综合衡量模式”认定“严重违反劳动规章制度”时应具体斟酌哪些因素?第三,法官援引具体因素认定时,赋予各因素何等含义和评价,有无检讨之处?第四,如何体系化被综合衡量的诸多因素?第五,正确运用“综合衡量模式”应该遵循什么原则?

二、认定“严重违反劳动规章制度”的法理基础——持续性劳动合同

裁判理念的差异是法官对严重违反劳动规章制度之“严重”认定不一的原因之一,〔11〕参见胡大武、杨芳:《严重违反单位规章制度之严重性边界的实证分析——以〈劳动合同法〉第39条第(二)款为视角》,《中国劳动》2016年第24期。其背后还隐含着更为深刻的原因,即法官通常固守于用工/经营自主权与劳动权何者更值得保护的价值判断,缺失统一的法理基础作为认定何为“严重”之指导,由此迷失于不同理念之中。其实我国《劳动合同法》第1条明定“为了完善劳动合同制度”是其立法宗旨之一已为裁审机关指明了解释适用第39条第2项的统一法理基础——劳动合同。故此,认定“严重违反劳动规章制度”的正当性可以从劳动合同的意义和目的上去找寻。〔12〕Vgl.Preis, Prinzipien des Kündigungsrechts bei Arbeitsverhältnissen, München 1987, S.224.德国法认定有关劳方不当行为的事由是否达到正当化即时解雇的“重大程度”亦是如此。

认定“严重违反劳动规章制度”的法理基础可回溯至民法中持续性合同的一般法理。“持续性”是劳动合同异于合同法主要规范之一时性合同的首要特征。〔13〕参见关怀、林嘉主编:《劳动法》,中国人民大学出版社2016年版,第88页(郑爱青);王全兴:《劳动法》,法律出版社2017年版,第133页。笔者以“持续性”相称,以免继续性有中断后再继续之嫌。劳动合同法重点调整的劳动合同正是依时间决定劳动给付和工作报酬的典型持续性债务关系(Dauerschuldverhältnis),〔14〕Vgl.Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht Band 1, 6.Aufl.(2015), § 1, Rn.12.其内容并非因一次给付即可实现,而是在或长或短的期限内持续地实现,总给付的范围取决于持续给付时间的长度。〔15〕Vgl.MüKoBGB/Gaier, 6.Aufl.(2012), § 314 BGB Rn.5.劳动合同异于一般民事持续性合同的核心特征在于其呈现出的生存依赖性和劳动从属性〔16〕本文不采学界通行的“人格从属性”表述,因为其实与人格从属或隶属于他人无关,为避免误解并对独立自由人格的尊重,笔者改称“劳动从属性”,用以强调雇主对劳动地点、内容、时间和方式的管理与控制。本文使用的“雇主”“雇员”概念对等于我国劳动法中的“用人单位”“劳动者”术语。是构成认定“严重违反劳动规章制度”的重要理论基础,〔17〕劳动合同因上述特殊性不足为以自由、理性和平等主体为基本原型构建的民法所规范,使得劳动法脱离民法,发展成为独立的法域。参见王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第115页以下。进而要求裁审机关基于此从解雇限制的社会保护视角进行认定。生存依赖性的内容主要有三:一是劳动合同构成生存基础;二是亲自提供劳动;三是劳动关系涉及劳方人格权的保护和发展。劳动从属性是劳动合同有别于其他民事合同的本质标准,复又分为指令从属性与组织从属性,前者指劳方在资方的指令、监督和管理下从事工作,后者指劳方被资方纳入其决定的生产组织中提供劳动。〔18〕Vgl.Krause, Arbeitsrecht, 3.Aufl.(2015), § 1, Rn.6 ff.

目前,以劳动合同为基,结合持续性合同之法理来分析劳动法问题正渐成为法官、学者探索的一个方向。〔19〕参见“任绣祖诉中成影视文化有限公司劳动争议案”,国家法官学院案例开发研究中心编:《中国法院2017年度案例•劳动纠纷(含社会保险纠纷)》,中国法制出版社2017年版,第3页;同前注〔10〕,朱军文;王倩:《我国过错解雇制度的不足及其改进》,《华东政法大学学报》2017年第4期;沈建峰:《劳动法作为特别私法》,《中外法学》2017年第6期。本文同样秉持统一理念——持续性合同的一般法理与劳动合同的特殊法理,展开由“严重违反劳动规章制度”认定而生的各种法律现象和问题的分析。分析问题之前,有必要先简要阐释第39条第2项背后劳资对立的权益,以充实和明晰决定“认定严重违反劳动规章制度”具有正当性的立法价值——经劳资双方的利益衡量,资方的用工自主权优于劳方的劳动权。〔20〕同前注〔4〕,信春鹰、阚珂主编书,第136页以下。

(一)资方用工自主权的法教义学解读

用工自主权的保护源于劳动合同持续性特征的内在要求。相较于一时性合同,持续性合同在长期履行中更易发生不易预见的违约行为,也就必然需要提早的结束机制,〔21〕Vgl.Looschelders, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 15.Aufl.(2017), § 39, Rn.790.否则永不可终止的持续性结合关系将会过分限制合同的根本价值——自我决定,〔22〕Vgl.Larenz, Schuldrecht I, 14.Aufl.(1987), § 2 VI, S.30, Fn.43.劳动关系更是如此。〔23〕Vgl.Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, 15.Aufl.(2016), Rn.7.只是此内在需求较为抽象,需回归到劳动合同去具体化用工自主权的正当利益所在。

1.生产经营利益。劳动关系是资方为持续实现特定的生产经营目的所反映的经济交换关系,〔24〕Vgl.Staudinger/Preis, Kommentar zum BGB, Buch 2 Neubearbeitung 2016, § 626 BGB Rn.75.故其主要合同利益在于维持生产有序以实现经营目的。〔25〕Vgl.KDZ/Däubler, Kündigungsschutzrecht, 10.Aufl.(2017), § 626 BGB Rn.47.我国有学者称其为劳动关系的财产属性,认为劳动关系的存在以实现正常劳动过程和用人单位生产经营利益目的为前提。〔26〕参见刘俊主编:《劳动与社会保障法学》,高等教育出版社2017年版,第21页。法院最常援用危害生产经营秩序和造成企业损失/影响作为认定“严重违反劳动规章制度”的斟酌因素即为最佳印证(详见表2)。因此,裁审机关在审查是否严重违反劳动规章制度时,重点关注的便是劳方违约行为是否实际侵害了资方的生产经营利益或有侵害之虞,且严重程度是否已危及劳动合同目的的实现,从而有必要优先保护资方的用工自主权/即时解雇权。

2.信赖基础利益。由于持续性债务非因一次性给付完结,而随时间流逝在当事人之间持续地产生新的权利义务,从而要求债务履行必须建立在信赖基础之上。〔27〕参见王洪亮:《债法总论》,北京大学出版社2016年版,第352页。是故,当该信赖被一方当事人的行为摧毁时,应赋予另一方当事人脱离持续性债务关系的可能——即时终止权。〔28〕同前注〔17〕,王泽鉴书,第158页。相较于一时性债务关系,劳动关系的持续性特征大大增加了劳资双方对彼此权益施加影响的可能性,〔29〕同前注〔18〕,Krause书 , 第10 章,边码 2;同前注〔27〕,王洪亮书,第23页、第25页。加之其给付的人身性特征,〔30〕同前注〔13〕,王全兴书,第33页。即劳动者作为“人”亲自提供劳动,使当事人之间的关系愈加深入且紧密,〔31〕Vgl.Preis, Arbeitsrecht: Individualarbeitsrecht Lehrbuch für Studium und Praxis, 4.Aufl.(2012), S.44.从而更强调和重视劳资间的相互信任和注意照护。一旦失去信赖,劳动关系便难以持久维系。〔32〕同前注〔13〕,王全兴书,第135页。是故,在裁审机关认定“严重违反劳动规章制度”时,除了要关注资方的生产经营利益外,还须重点考察劳资之间的信赖基础是否受到严重侵害,由此不可期待资方会继续维持劳动关系。〔33〕参见“王传礼与深圳市卓越经理人企业管理咨询有限公司上海分公司劳动合同纠纷上诉案”,上海市第二中级人民法院(2015)沪二中民三(民)终字第948号民事判决书。审理本案的二审法院指出,作为民事法律关系的一种,建立劳动关系的双方均有义务按照劳动合同,全面、妥善地履行各自的义务,充分合作、彼此信赖,以期劳动合同目的的最终实现。

(二)劳方劳动权的法教义学解读

劳方最重要的合同利益是“岗位稳定利益或谓劳动关系存续利益”,其源于劳动关系在经济交换关系之外的生存依赖性,亦有称人身性,即劳方亲自提供劳动且劳动合同作为生存基础。〔34〕Vgl.G.Müller, in Festschrift für Sir Otto Kahn-Freund, S.572.我国劳动法学界通常称之为劳动关系的人身关系属性,同前注〔13〕,王全兴书,第33页。第39条第2项通过“严重违反劳动规章制度”清晰地表达了限制资方滥用解雇权来保护劳动权的立法价值。已有判决从持续性合同的一般法理与劳动合同的社会保护双重维度来解读劳动权背后决定解雇正当性的内涵。〔35〕参见“周敏诉中国银行股份有限公司盱眙支行劳动争议纠纷案”,江苏省盱眙县人民法院(2016)苏0830民初3314号民事判决书。审理本案的法院认为,劳动关系是一种合同关系,但并非单纯债法中的财产关系,还具有浓厚的人与人的结合关系。债法上的财产关系体现为对待给付,而资方基于人格关系尚有保护照顾义务。但与用工自主权具化为生产经营和信赖基础利益不同,案例调研显示,劳动权的保护则更突出地体现在法院认定“严重违反劳动规章制度”时运用了“综合衡量模式”,且主要遵循“预测原则”和“利益权衡原则”(容后详述)。

三、认定“严重违反劳动规章制度”之司法综合衡量因素的梳理与检讨

笔者以北大法宝针对《劳动合同法》第39条的关联案例为调研基础,先从约2 723宗案例中甄别出涉及第39条第2项的案例,在剔除因各种原因未涉及“实质认定严重违反劳动规章制度”的案例〔36〕主要有按照规章制度的标准认定、无规章制度依据、资方举证失败、通知工会程序瑕疵、直接依据公权力机关的认定(如违章记录),以及其他原因(如“一事不再罚”)等。后最终筛选出符合研究要求的案例198宗。另外,虑及官方出版物发布的案例具有不可低估的指导作用,故以“严重违纪”和“严重违反规章制度”为线索又搜集到符合要求的案例13宗。〔37〕本文涉及的官方出版物主要是《人民司法》《人民法院案例选》《中国审判案例要览》《民事审判指导与参考》《中国法院年度案例•劳动纠纷》《江苏省高级人民法院公报》等。综观法院认定“严重违反劳动规章制度”的方式,发现采多重因素认定的案例有129宗,斟酌单一因素的案例有82宗(参见表1)。由此大致可以判断出法院实质认定“严重违反劳动规章制度”的裁判模式主要为“综合衡量模式”,而官方出版物以公布衡量多重因素之案例为主也印证了这一推断。故此,本部分以这211宗案例为研究对象,围绕具体斟酌哪些因素与斟酌因素的含义及评价等问题尝试对“综合衡量模式”作一批判性分析。

(一)法院综合衡量之典型因素的梳理分析

为便于读者获得直观认识和展开后续解析,笔者在调研案例提炼出的20多种斟酌因素中挑选出了官方出版物案例与北大法宝案例所经常共同援用的14种具有代表性的斟酌因素作为重点研究对象,〔38〕比较法视角观之,这14种因素与德国劳动法院审查即时解雇合法性时经常考量的以下9种因素高度重合:过错程度、屡犯风险、违约行为的顽固性、违约行为的次数、职位、企业损失、侵害生产经营秩序、工龄、无误的工作时间。这些因素是目前德国司法界与学术界达成共识的因素。Vgl.ErfK/Niemann, 18.Aufl.(2018), § 626 BGB Rn.37 ff.; KR/Fischermeier, 11.Aufl.(2016), § 626 BGB Rn.250 ff.以“权衡方式”〔39〕表1中的权衡方式分为“单一因素”和“多重因素”两种,前者指认定严重程度时仅斟酌一种因素,后者指法官衡量了一种以上的因素。各因素栏中的“数字”代表出现的频次。和“解雇胜败”为参数进行统计(参见表1),〔40〕根据因素的意义,行为严重性与行为动机被分别归于“造成企业损失/影响”与“过错及其程度”统计。解雇前有无警告、批评教育,听取员工意见或有无其他替代的惩罚措施等因素则以“最后手段原则”一并统计。从数据出发,先对斟酌因素的适用概况及特点作一简要归纳与总结。

第一,不考虑解雇合法与否,官方出版物案例与北大法宝案例经常援用的高度一致的因素主要有以下 9 种:(1)违反基本规则 /原则;(2)过错及其程度;(3)危害生产经营秩序;(4)造成企业损失 /影响;(5)职责;(6)职位;(7)违约行为的顽固性;(8)违约行为的次数;(9)最后手段原则。

第二,若单从引用频次观之,大致分为三个梯队:位居首列、最常被援用的因素包括造成企业损失/影响、危害生产经营秩序、过错及其程度;第二梯队的因素包括违反基本规则/原则、职责、违约行为的顽固性和次数;第三梯队的因素包括职位、最后手段原则、工龄、资方或第三人的与有过失和企业性质。综观可见,位于前三的依次是造成企业损失/影响、过错及其程度和危害生产经营秩序,而一贯工作表现和违约后的措施是被斟酌最少的两个因素。

第三,若区分解雇合法与否,可发现造成企业损失/影响、危害生产经营秩序、过错及其程度仍是被最常引用的因素。值得注意的是,资方或第三人的与有过失和最后手段原则这两个因素显著汇集于解雇违法的案件,尤其是“最后手段原则”无一例外地出现在解雇无效的案件中,由此可推断该原则对于法院审查解雇正当性具有决定性意义。而违反基本规则/原则、企业性质、职责、职位、工龄、违约行为的顽固性和次数等因素均明显集中于解雇合法的案件,特别是企业性质、职位、工龄和违约行为的顽固性这四个因素对解雇合法性的影响甚剧。

表1 法院综合衡量之典型因素的统计分析

我国法院在实质认定“严重违反劳动规章制度”时经常援用的14种因素实则反映了通过“综合衡量模式”来平衡资方用工自主与劳方岗位稳定的冲突利益、力求实现个案公正的本质。但其弊端亦十分明显,这些因素杂乱无序,难免会让法官陷入先入为主的价值裁量,极不利于法的安定性和预见性。要确保认定“严重违反劳动规章制度”更具稳定性,仍须在实证调研的基础上,从劳动法教义学角度进一步思考“综合衡量模式”的利弊。以下结合前文阐释的法理基础,进一步对认定“严重违反劳动规章制度”时所斟酌因素的规范意涵作出详研。

(二)法院综合衡量之典型因素的规范意涵

根据14种因素的引用率,依次批判性地解析司法实践于综合衡量时赋予这些因素的规范意涵,从中尝试提炼出各因素之间的内在关联,可为后续因素的规范体系化奠定认知基础。

1.造成企业损失/影响因素

此因素指的是劳方的不当行为给企业造成了不利的经济后果。其看似简单明了,实则潜藏着被误读、误用之风险。故此,笔者归纳出以下供正确斟酌的意涵要点。

其一,损失类型非仅指物质损害,还包括非物质损害。这既符合损害的基本分类,也可避免忽视资方的正当利益,因为现实中遭受非物质损害的企业不在少数,且有时不比单纯的财产损失小,这主要指的是侵害生产经营秩序、企业形象、信誉、商誉等。如在“魏永明诉四川鑫杰汽车驾驶技术培训有限公司劳动争议纠纷案”中,法官不局限于物质损害,还正确指出劳动者应知打架斗殴将严重影响到用人单位的正常经营和商誉,并造成公司商誉下降。〔41〕参见四川省绵阳市涪城区人民法院(2015)涪民初字第2962号民事判决书。

其二,损失不限于实际造成的损害,亦包括将来可能发生的损害。实践中因劳方过错行为造成潜在损害风险的案例并不鲜见,若对此情况不予考虑,未免失之片面。如在“朱杰元与南京俱进人力资源开发服务有限公司等劳动争议上诉案”中,法官并未只关注现实损害,还将潜在损害与企业性质相关联思考纳入严重认定考量因素,认为朱杰元伙同他人串换公司液化气钢瓶,可能会造成重大的安全隐患。〔42〕参见江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01民终9767号民事判决书。

其三,损失数额绝非判断严重与否的决定性标准,须结合个案中其他因素综合认定。除无法确定统一的金额标准之外(详见下文分析),深层次的原因在于若将损失数额机械地作为严重性认定的唯一标准,则与即时解雇制度的宗旨相抵牾——赋予资方结束不可期待其继续维持之劳动关系的权利,会导致资方被束缚在劳方不当行为虽造成较小/大损失甚或未造成损失,但已丧失信赖的劳动关系中,如劳方在职竞业、财务人员从事悖于财务规则的行为等。相较而言,“综合衡量模式”更为科学。比如,在“喜某案”中,尽管公交车售票员喜某重复售票侵占的票款面值仅6元,但两审法院均未简单依据损失数额,而是在综合衡量喜某类似于财务人员的职责、利用工作之便谋取不当利益的主观故意、公司的监管难度等诸多因素后,认定喜某给公司造成的损失虽少,但其行为根本违反了忠实诚信,构成了严重违反劳动规章制度。〔43〕同前注〔6〕,奚晓明主编书,第125页以下。又如,在“钱秀红与上海来伊份食品连锁经营有限公司劳动合同纠纷上诉案”中,〔44〕参见上海市第一中级人民法院(2016)沪01民终1398号民事判决书。营业员在结账时未告知消费者而私自录入他人的会员卡,按非会员价收取消费者商品价款但以会员价在公司系统内入账,结账后不给消费者收银凭证,法官认为该行为的严重性并不能以实际给公司造成多少经济损失来衡量,因为此类行为会对消费者权益和企业形象带来负面影响,遂判决解雇合法。以上两案清晰地展示了法官不拘泥于损失数额大小,而是通过综合权衡个案中的其他因素,认定了员工违反本职工作行为的严重性。是故,造成较小或未产生损失虽可作为有利于雇员的斟酌因素,但不排除多种因素综合衡量下认定“严重违反劳动规章制度”的可能。

其四,损失数额虽可作为判断严重与否之参考,但不应也无法确定统一的金额标准。理由如下:(1)无论以绝对金额还是相对金额为准都与“综合衡量模式”相悖,且有违即时解雇之宗旨。若以前者为准,如1万元,即意味着遭受较小损失,但已对劳方失去信任的资方将丧失结束劳动关系的机会。如上述在“综合衡量模式”下解雇合法的两案将会因未达到绝对数额而反转至不合理之结果——信赖基础被破坏之劳动关系得以维系。而若以损失占价值总额比例的相对金额为准,又不免对价值总额基数大的案例不公,例如,对100万元的月营业额造成1%的损失,与价值1万元的生产工具遭受50%的损害,究竟何者属于“严重违反劳动规章制度”?(2)不同个案适用统一损失金额不具可能性和可行性。立法者早在《劳动部关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第87条对《劳动法》第25条第3项解释时就已表达了相同的思想,即“重大损害”应由企业内部规章来规定,不便于在全国对其作统一解释。若劳资双方存有争议,则由劳动争议仲裁委员会根据企业类型、规模和损害程度等情况,对企业规章中规定的“重大损害”加以认定。笔者赞同法院应结合个案,对规章制度规定的作为认定“严重违反劳动规章制度”的损失数额标准作谨慎的合法合理性审查的做法。(3)客观上难以确定非物质损害。与物质损害相比,侵害企业经营秩序、企业信誉商誉等非物质利益本身就难以确定损失或以具体损失来衡量,从调研案例来看尚难以归纳出确定的标准。有的案例并未指出具体损失,而是直接从劳方的不当行为推定会给资方带来非物质损失的客观事实,如审理“魏永明案”和“钱秀红案”的法官就分别指出了造成公司商誉下降和企业形象受损。然而,亦有判决对抽象的非物质损害采取了较为严格的标准,如审理“徐楠与博斯特(上海)有限公司劳动合同纠纷案”的法官认为公司未能证实劳方错发报价单的行为给资方造成了市场信誉损失,并导致订单减少的严重后果,故构成违法解除。〔45〕参见上海市松江区人民法院(2016)沪0117民初3716号民事判决书。即使非物质损害的具体数额难以确定,但就其是否具体发生而言,笔者以为,法官在判断上应该审慎为之。

2.危害生产经营秩序因素

此因素指劳方的不当行为给企业生产经营的正常运行造成了消极影响。这属于抽象的非物质利益,究竟受损至何种程度方可对严重违反劳动规章制度的认定具有分量,其实并无可量化的确切标准。考察调研案例显示,多数案例从劳方行为的不当性简单地推定会给企业的生产经营带来危害或不良影响,回避了过多的说理。如在“蔡中清与宝胜科技创新股份有限公司等劳动合同纠纷上诉案”中,法官在综合考量诸多事实因素后,对打架行为危害企业生产经营秩序的程度予以了详细说理,即对企业生产经营秩序的影响需要考虑生产安全、产品质量、经营管理等因素。本案原告在人数众多的厂区打架,对企业的正常生产管理秩序带来了极坏影响,而且,车间内存在高速运转的机器,稍有不慎即有可能发生更为严重的生命或财产事故,因此从对企业生产经营秩序的影响上看,其行为应属于严重违反规章制度。〔46〕江苏省扬州市中级人民法院(2015)扬民终字第434号民事判决书,参见王勇、陈建志:《用人单位依规章制度单方解除劳动合同的合理性判断》,《人民司法》2015年第24期。此一说理方法值得参考及推广。

3.过错及其程度因素

过错因素是劳方违约或侵权时反映其主观状况的一项重要指标,〔47〕尽管《合同法》将违约责任定性为严格责任,但其是以结果之债为原型制定的,并未虑及行为之债的劳动合同。劳动者在工作中无论是违反主给付义务,还是违反附随义务,均应以过错责任为归责原则。之所以能被高频引用,〔48〕德国联邦劳动法院亦将过错程度作为审查基于员工不当行为解雇之合法性的重要参酌因素。Vgl.BAG 28.1.2010, NZARR 2010, 461; BAG 10.6.2010, NZA 2010, 1227.缘于其本身的主观归责内涵。〔49〕Vgl.Medicus/Lorenz, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 21.Aufl.(2015), Rn.350.过错程度则是从级别上反映劳方违约的主观责难性,进而可作为信赖受损程度的“量化指标”。劳工过错程度越高,表明信赖受损程度越重,由此可推断不可期待资方继续维持劳动关系就越具有正当性。劳动法学界常称第39条为“过错解雇”条款即可见该因素重要的衡量意义。但是,目前我国的劳动争议司法实践并未严格遵照民法规定,统一明确地区分过错程度为故意、重大过失和一般过失三个等级,而常用明知故犯、恶意等表达来考虑“过错程度”。如在“蔡中清案”中,法官指出原告在明知规章制度的情况下,还与他人在厂区内斗殴,显属明知故犯。〔50〕同前注〔46〕,王勇、陈建志文。如同该案,大多数案件的判决没有具体认定过错程度,故而无法推断明知故犯等同于故意。殊不知,只有正确地认定具体的过错程度,方能切实发挥其对严重程度影响的指标作用,如最高的故意通常可力排其他有利斟酌因素,对雇员作无限制地不利斟酌。〔51〕Vgl.HWK/Sandmann, Arbeitsrecht Kommentar, 7.Aufl.(2016), § 626 BGB Rn.75.笔者以为,既为避免简单认定过错程度对劳方不利,也为切实发挥过错程度的量化指标功能,法官可采纳民法中成熟的过错认定技术,统一、谨慎地识别不同级别的过错程度。

4.违反基本规则/原则因素

笔者使用“违反基本规则/原则”来统一概括法官援引诚实信用、忠诚/实义务、职业道德、劳动纪律、勤勉义务等原则或一般性概念来认定“严重违反劳动规章制度”的方式。此类型案例不在少数,但在严格意义上,该因素并无可供判断严重程度之功用,因为所有劳方的不当行为均违反基本规则/原则。诚如学者所言,此种判断方式为非正面回应严重程度的认定,是法官以原则性方式判定或辅助判定劳动者违纪行为已达到可被解除劳动合同的程度是可行的。〔52〕同前注〔11〕,胡大武、杨芳文。这实则反映的是法院在论证严重违反劳动规章制度时缺乏理论支撑,但又希望通过强调劳方违反基本规则/原则,如基本的劳动纪律或职业道德,来凸显劳方的可归责性强,从而加强认定“严重违反劳动规章制度”的说服力。

5.职责因素

职责指从事工作的具体内容,而非责任承担。目前的司法实践均重点从劳方负责和承担的工作任务范围来判断其不当行为的严重性。此合乎法理逻辑的斟酌值得肯定,职责作为劳方主给付义务的内容,直接决定着违约与否的先决判断,〔53〕“徐杰诉常州超级科技发展有限公司因违法解除劳动合同要求经济补偿金纠纷案”,参见《江苏省高级人民法院公报》2011年第3辑,法律出版社2011年版,第43页、第45页。本案的两审法院均正确地考虑到叉车工的特殊岗位职责,认为徐杰有权拒绝生产部经理发出的协助、配合投料工这不符合叉车安全操作规范的指令,进而认定资方以违反《员工手册》中“故意不服从上级的指示”之条款为由解除劳动合同的行为违法。进而影响“严重违反劳动规章制度”的判定。司法实践中,法院通常会视劳方岗位职责的具体内容将其作为衡量严重违反劳动规章制度的重要因素之一。〔54〕我国的司法实践得到了比较法上的呼应,德国劳动法院在考虑到违反职责义务会酿成巨大风险时,甚至会相对“宽松”地认定即时解雇合法,如危险品运输司机酒驾和香肠企业员工将过期肉用于生产,即使是一次疏忽,之前也无警告,立即解雇亦属正当。Vgl.ErfK/Niemann, 18.Aufl.(2018), § 626 BGB Rn.41.例如,在“喜某案”中,两审法院正确赋予售票职责对认定侵占面值较小票款行为之严重性较高的权重;在“成都市城市管理行政执法总队火车站支队诉吴业伟劳动争议纠纷案”中,法官基于城市管理协管员不同于一般工作岗位的特殊性,认为在此岗位旷工、脱岗更可能造成严重的不良后果,遂认定吴业伟的行为已达到严重违反规章制度的程度。〔55〕参见四川省成都市金牛区人民法院(2017)川0106民初1527号民事判决书。

6.违约行为的顽固性因素

违约行为的顽固性指劳方从事不当行为后并无改正,仍继续再犯,这一因素实已隐晦地体现在第39条第4项“经用人单位提出,拒不改正的”规定中。斟酌此因素的意义在于可反映劳方的主观过错程度,〔56〕有法官甚至指出,一定时期反复多次和屡教不改的行为显然有主观上的故意。同前注〔3〕,最高人民法院中国应用法学研究所编书,第5934页。更可作为未来负面预测劳动合同履行的重要指标,即劳动者不断违约的事实使得资方难以继续维持仍会受到干扰的劳动关系。为此,违约行为的顽固性应作对劳方的不利评价,通常在判决理由中用“经批评教育/警告仍无悔改、不听劝告我行我素、经释明情况仍拒不服从/执行”等表述体现。如在“熊勇明诉曼宁家屋面系统(成都)有限公司劳动争议案”中,法官在认定“严重违反劳动规章制度”时,虑及熊某多次性骚扰女同事,且拒不接受教育管理、拒不承认错误的事实,给予该“顽固行为”很高的消极权重。〔57〕四川省成都市中级人民法院(2009)成民终字第2216号民事判决书,参见最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选》2011年第3辑,人民法院出版社2011年版,第167页。

7.违约行为的次数因素

顾名思义,违约行为的次数偏重从数量上衡量劳方不当行为对严重程度的影响,其与顽固性因素相辅相成,从不同角度反映了劳方的过错程度,亦可作为预测劳动合同履行是否仍会受到侵扰的重要标志。是故,实践中常见规章制度中规定违纪行为次数为严重违反的认定标准也就不足为奇了。司法实践中对多次违约一律给予劳方消极评价,如在“曹光喜与宜昌交运集团宜都客运有限公司劳动争议纠纷上诉案”中,法院将“一个月内先后多达13次私自改变公交车辆运营线路”作为不利因素之一,认定曹某严重违反了客运公司的规章制度。〔58〕参见湖北省宜昌市中级人民法院(2017)鄂05民终340号民事判决书。

8.职位因素

从判决理由观之,法院在两层意义上斟酌职位因素,于描述雇员具体负责的工作内容时与上述“职责”因素的评价重合,而此处所指的是在另一层意义——“岗位级别”上衡量其对认定“严重违反劳动规章制度”的影响。具言之,不少案例特别从管理岗职员(如班长、店长、部门负责人等)不同于普通员工的“管理身份或职务级别”出发,强调该群体理应身先士卒,以身作则,起到带头严格遵守规章制度的作用,否则其产生的消极示范影响和后果更为严重。如在“肖磊诉深圳国泰安教育技术股份有限公司上海分公司劳动合同纠纷案”中,法院指出肖某作为管理人员本应起到模范带头作用,却擅自缺勤,不仅有违规章制度,同时基于其分公司负责人的身份,对公司管理也造成了不良影响,遂认定解除劳动合同合法。〔59〕参见上海市浦东新区人民法院(2015)浦民一(民)初字第36649号民事判决书。

9.最后手段原则因素

“最后手段原则”由学界援用公法中比例原则的“必要性”子特征发展而来,被运用于解雇保护制度,指穷尽其他所有可能的、温和的手段之后,如警告、调岗等,解雇才是消除劳动关系干扰的最后必要手段。〔60〕同前注〔23〕,Junker书,边码364;林更盛:《解雇之最后手段性》,载《劳动法案例研究(一)》,翰芦图书出版有限公司2002年版,第261页以下。在比较法上,德国劳动法院发展了该原则并运用于解雇保护之诉。〔61〕Vgl.ErfK/Niemann, 18.Aufl.(2018), § 626 BGB Rn.25f.该原则虽未被我国实证法所承认,但学界早有学者主张适用之。〔62〕参见姜颖、李文沛:《试论比例原则在劳动合同解除中的应用》,《河北法学》2012年第8期。更值得注意的是,有些案例虽然在判决理由中未使用最后手段原则的术语,但在符合该原则的实质意义上适用之,经常以“解雇前应听取劳方意见或辩解,给予警告或批评教育,罚过相当,另行选择其他替代的惩罚措施”等要求表达此意。〔63〕参见“印嵘嵘与优力精密塑胶(苏州工业园区)有限公司劳动争议纠纷上诉案”,江苏省苏州市中级人民法院(2016)苏05民终9466号民事判决书。但严格地讲,与其他因素不同,该因素是审查解雇合法性的原则,而非具体影响严重程度的因素。〔64〕“最后手段原则”在德国法上亦是利益衡量阶段的基本原则,而非斟酌因素。Vgl.APS/Vossen, Kündigungsrecht, 5.Aufl.(2017),§ 626 BGB Rn.88 f.; Schaub/Linck, 17.Aufl.( 2017), § 127 Rn.42.此亦被表2的数据统计明证,只要法院援用该原则并认定资方违反,则解雇一律无效,不受综合衡量其他因素的影响。

须强调的是,最后手段原则对解雇合法性起到了决定性作用,涉及解雇保护制度的法政策,其是否最终上升为制度应由立法者定夺。其实,该原则在德国司法界得以贯彻也并非没有争议。〔65〕Vgl.Rüthers, Arbeitsrecht und ideologische Kontinuitäten?, NJW 1998, 1433 ff.故此,笔者在此只是从学理角度解读这一裁判现象,并无推崇该非主流的司法运用成为我国解雇保护原则之意。

10.工龄因素

工龄指的是员工在同一用人单位连续工作的年限。衡量该因素缘于劳动合同的持续性和生存依赖性特征。长期工作的给付事实应作为劳方人身利益,在即时解雇的利益衡量中与资方生产经营利益对比权衡。〔66〕同前注〔12〕,Preis书 , 第231页。对工龄的利弊评价须依个案而定。如在“张丽华案”中,一审法院虑及张某工作多年为公司做出了一定贡献,对工龄作出了有利评价。〔67〕参见山东省青岛市中级人民法院(2016)鲁02民终9734号民事判决书。但仍有不少案例非从人身利益,而是从过错角度出发,以员工工作多年更该清楚规章制度及其违反后果,或更应该带头遵守为由作出于劳方不利的认定。如在“蔡中清案”中,法官认为一个工作近二十年的老员工在明知企业规章制度的情况下,仍与他人在上班时间斗殴,显然属于明知故犯。〔68〕同前注〔46〕,王勇、陈建志文。

基于劳动法法理,笔者认为,似不可简单对工作多年就作不利评价,毕竟劳资双方在长期工作关系中已建立起相对稳固的信赖基础,〔69〕Vgl.LAG Berlin-Brandenburg 16.9.2010, NZA-RR 2010, 633.审理该案的德国柏林—布兰登堡地方劳动法院认为,长达40年的工龄可以“弥补”因一次报销欺诈而造成的166欧元损失,从而认定即时解雇违法。故此,尚需结合其他因素进行审慎认定,尤其是可与下面的“一贯工作表现”因素关联。当然,若资方特别信赖老员工而对其不做监管,该员工却辜负信任从事侵害资方财产的行为,则须对工龄作尤为不利的评价。〔70〕Vgl.Stoffels, Die,“Emmely”-Entscheidung des BAG, NJW 2011, 118, 122.

11.资方或第三人的与有过失因素

此因素指他方对构成解雇事由之劳方不当行为的发生具有过失。尽管与有过失是限制损害赔偿范围之规则,但鉴于体系解释第39条即时解雇的正当性之一在于解雇事由源于劳方,加之过错及其程度、造成企业损失/影响均是综合衡量时的斟酌因素,运用与有过失背后的思想——受害人因过失行为对损害发生具有原因/贡献力,符合认定“严重违反劳动规章制度”的法理,也契合劳动合同的特点,且已在司法实践中有所体现。

首先,劳动从属性包含的指令从属性和组织从属性内涵要求适用与有过失法理。前者指资方须对自身或其代理人下达不当指令而引发劳方过错行为的与有过失负责,因为该指令助成了解雇事由的发生,须作有利于劳方的评价。如在“上海国美电器有限公司与刘芳劳动合同纠纷上诉案”中,资方以刘芳未经书面授权从仓库提出手机为由将其解雇,但刘芳之行为系通讯科因担心物流问题致手机无法及时到店销售而指示其非常规操作而起。对此,二审法院指出,应从行为原因和造成结果等方面考量当事人是否严重违反劳动规章制度,最终以该行为因刘芳作为受资方管理的劳动者服从指示而发生为由,认定此更应归咎于公司内部管理的瑕疵。〔71〕参见上海市第二中级人民法院(2014)沪二中民三(民)终字第981号民事判决书。同理,组织从属性要求资方须对因工作环境瑕疵导致的劳方过错行为的与有过失负责,对此应作有利于劳方的斟酌。如在“中国农业银行祁东支行诉彭祁山、陈晓明解除劳动合同案”中,法院基于银行设定的监控系统未能及时发现差错、不顾彭某7天未休息仍安排其上岗以及人员安排失当等事实,以银行管理疏漏是酿成转款数额差错事故的原因之一为由,作出减轻劳方严重违反程度的有利判定。〔72〕湖南省祁东县人民法院(2007)祁民一初字第10号民事判决书,参见国家法官学院、中国人民大学法学院编:《中国审判案例要览》(2008年民事审判案例卷),中国人民大学出版社、人民法院出版社2009年版,第458页。

其次,劳动关系的合作性特征要求资方须就同事引发劳方过错行为的与有过失负责。该特征反映的是劳动者工作时通常须与同事分工协作,从而展现出劳动关系不局限于劳资个体间契约关系的团队合作面向。〔73〕同前注〔18〕,Krause书,边码 13。这极大地提高了同事诱发劳方过错行为的几率,故在认定“严重违反劳动规章制度”时应对此有所关注。如在“锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场诉黄家炯劳动合同纠纷案”中,资方以劳方未按照与运输公司的约定结算运费,未尽到严格审批、监控运费之责,造成经济损失为由将黄家炯解雇,但法院基于黄家炯对运费结算标准无决定权,运费付款表系经上级管理人员逐级签字确认等因素的考量,认定实际运费标准与合同约定不一致系黄家炯违纪所致的理由缺乏依据。〔74〕参见上海市虹口区人民法院(2014)虹民四(民)初字第802号民事判决书。

最后,与有过失法理的运用也会影响到上述过错和造成企业损失/影响这两个因素的评价。若资方客观上遭受物质损失,援用与有过失法理判断损失数额自属正当。至于劳方的过错程度虽不会受到直接影响,但法官比较双方过错程度以斟酌损害赔偿范围的做法说明了资方的过错程度可以“弱化”劳方对损失发生之主观归责的评价。换言之,相较于过错行为完全可归责于劳方之情形,在资方过失助成过错行为发生下的劳方更值得“原谅”。 值得一提的是,对因案外第三人过错促成解雇事由发生的情形亦应作有利于劳方的评价,如在“潘兴雄与斯贝柯(上海)机械有限公司劳动合同纠纷上诉案”中,二审法院正确地纠正了一审法院虽认识到纠纷因案外人泼水引发,但未基于此对劳方的过错作有利评价的错误。〔75〕参见上海市第一中级人民法院(2016)沪01民终12421号民事判决书。

12.企业性质因素

企业性质因素主要关注的是资方所属行业的特殊性。从所阅案例来看,法院通常会对员工遵守符合企业特殊性质的行为规范课以更严格的要求,从而企业性质对员工有悖于此之行为的严重性认定具有决定性分量,在解雇有效的案件中几乎都会出现。如食品企业员工销售过期食品、客房清扫人员用浴巾清理淋浴间、纸浆企业员工在厂区内吸烟等行为均被法院从各行业的性质出发,以食品安全,卫生条件和防火要求对企业至关重要为由,统统认定严重违反了企业的规章制度。〔76〕参见“胡彩娥诉嘉兴真功夫农产品有限公司劳动争议案”,浙江省嘉兴市南湖区人民法院(2016)浙0402民初6295号民事判决书;“徐彦与沈阳丽都商务有限公司沈阳丽都索菲特酒店劳动合同纠纷上诉案”,辽宁省沈阳市中级人民法院(2015)沈中民五终字第2249号民事判决书;“谢明勇与玖龙浆纸(乐山)有限公司劳动争议、人事争议纠纷案”,四川省乐山市中级人民法院(2016)川11民终1222号民事判决书。

13.违约后的措施因素

违约后的措施指劳方从事不当行为后的表现,包括认错态度、改正、补救措施等对劳动合同履行和劳资间信赖产生影响的情形,具有预测劳动关系是否仍会受到干扰的功能。我国已有判决根据劳方违约后的表现对其分别作出正或反的评价。若事后能积极改过或补救,则须作出有利于劳方的认定。如在“东莞华源玩具有限公司诉张良修劳动争议案”中,法院对张某承认辱骂行为的错误作出了有利斟酌。〔77〕广东省东莞市中级人民法院(2012)东中法民五终字第180号民事判决书,参见国家法官学院案例开发研究中心编:《中国法院2013年度案例•劳动纠纷(含社会保险纠纷)》,中国法制出版社2013年版,第71页、第73页。反之,对违约后态度消极或不知错就改,则作出不利于劳方的认定,如在“徐家红诉上海力源酒店设备用品有限公司劳动合同纠纷案”中,劳方擅自挪用代收货款后未及时上交,且对此事实百般否认,于是法院作出了不利于劳方的评价。〔78〕参见上海市嘉定区人民法院(2015)嘉民四(民)初字第1054号民事判决书。

14.一贯工作表现因素

一贯工作表现指劳工在解雇前的整体工作表现。其虽被法院最少参酌,但这一表象不应掩盖此因素在严重认定时的重要意义。劳动关系的持续性特征反对以孤立眼光而应结合劳动合同持续至今的运行发展来综合评价引发解雇的过错行为。斟酌此因素既可全面地反映资方的履行利益,也可在合同目的实现的意义上客观预测履行利益是否仍会受到侵害,从而起到“向将来预测”来判定严重违反以检验解雇正当性之功效。迄今为止,通常是劳方工作的瑕疵越少,资方的履行利益受到的侵害越小,对资方能够继续维持劳动关系的期望也越高。〔79〕Vgl.Ascheid, Kündigungsschutzrecht – Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 1993, Rn.126, 212.

如在“高宁与攀枝花市公路路政管理支队劳动争议上诉案”中,法院指出过往工作表现是综合考察工作能力、态度、作风等各方面的重要指标,对用人单位决定是否与职工维续劳动关系具有重要参考价值。路政支队引用高宁过往的不足,属于综合考察,并无不当。〔80〕参见四川省攀枝花市中级人民法院(2017)川04民终229号民事判决书。显而易见,本案判决完全契合了劳动关系持续性特征的法理,对过往工作的不足作出了不利于员工的评价,进而对将来能否维持劳动关系作出了负面预测。反之,对长期无误工作的事实须作有利于劳方的评价,因为劳资间已形成的牢固的信赖关系通常不会因一次过错行为就遭彻底破坏,〔81〕Vgl.BAG 10.6.2010, NZA 2010, 1227.在震惊德国的“艾米丽案”中,联邦劳动法院承认收银员贪污价值1.3欧元的退瓶券虽可构成即时解雇事由,但法院对长期忠于职守作出了有利于劳方的评价,认为在超市尽职工作30年已在劳资之间建立起稳固的信任关系并不会因一次轻微罪行为就被彻底摧毁。如在“彭祁山案”中,法院在衡量“平时表现较好”时,作出了有利于劳方的评价。〔82〕同前注〔72〕,国家法官学院、中国人民大学法学院编书,第458页。

四、认定“严重违反劳动规章制度”的方案——规范体系化的“综合衡量模式”

虽然分析综合衡量的典型因素及其意涵可在很大程度上为司法认定提供基本共识,但仍免不了有“只见树木不见森林”之感,故此,要想科学正确地推广运用该综合衡量模式,仍需进一步深入思考最为裁审机关关心的适用与实操问题,以下仍立足于本文第二部分阐释的法理基础,就综合衡量之典型因素的规范体系化与运用综合衡量模式的基本原则问题展开研究。

(一)法院综合衡量之典型因素的规范体系化

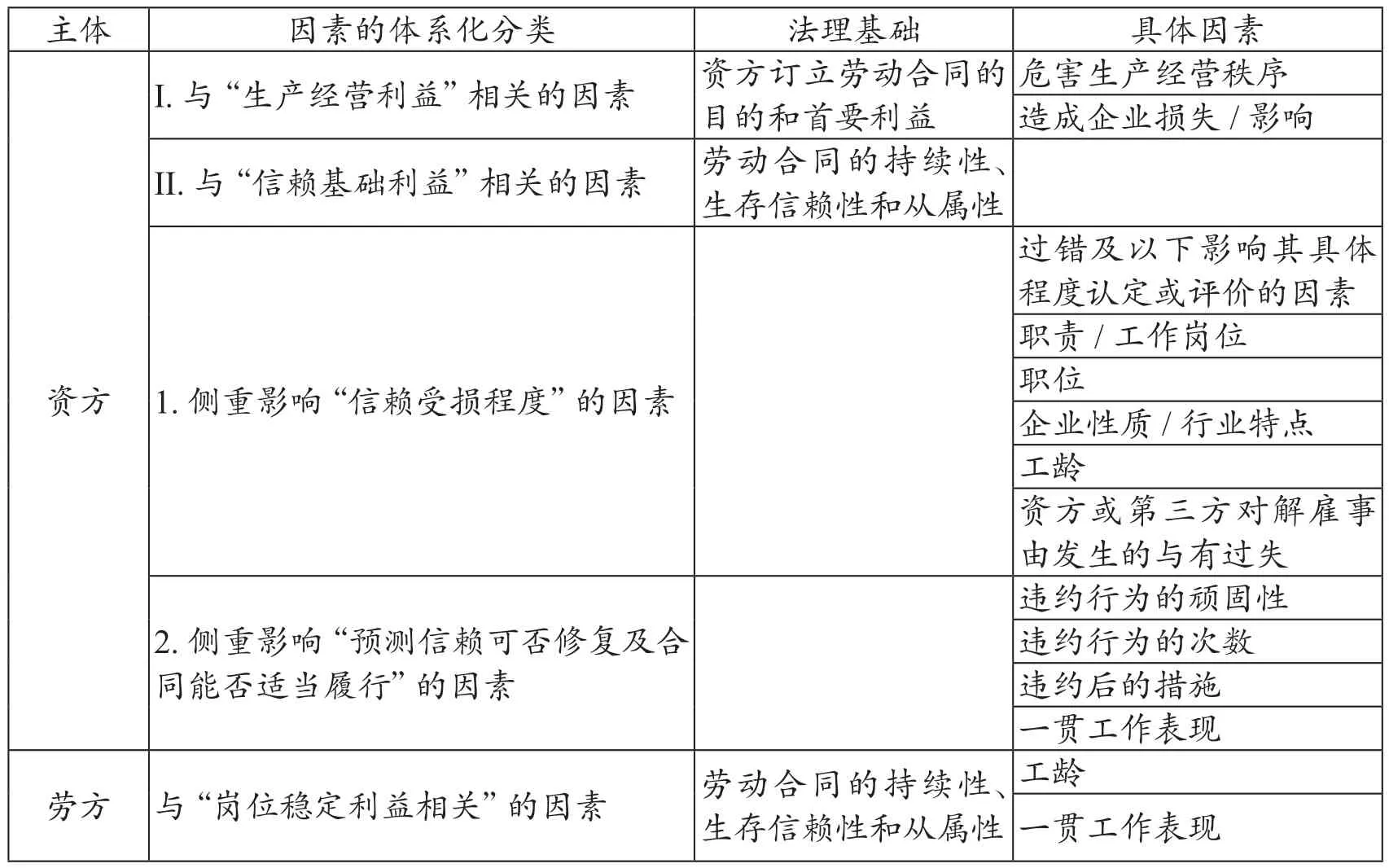

前文分析的14种因素貌似凌乱无序,然笔者认为,基于上述对各因素内涵的规范评价,本着即时解雇的制度宗旨,运用持续性合同和劳动合同法理仔细观察,这些因素“杂乱无章”的背后实则蕴藏着“逻辑有序”的体系化基因。为便于直观理解和后续分析,也为裁审机关认定“严重违反劳动规章制度”提供一个易于操作的方案,笔者分别从劳资各方的合同利益视角,将这些因素进行分类整理(参见表2),并具体解析如下。〔83〕因素分类的逻辑依据主要是持续性劳动合同法理、即时解雇制度的宗旨、劳资各方合同利益和斟酌因素的内涵与评价,笔者不排除还有其他更为明确、详细或更加适合的分类方式,此留待后续作进一步的研究。

1.涉及资方合同利益之斟酌因素的体系化

14种因素体现了资方的两大合同利益——生产经营和相互信赖,因此在认定“严重违反劳动规章制度”时,雇主方面应首先考虑影响这两种利益的因素,遂相应地划分为两大类因素。

类别一,与“生产经营利益”相关的因素。该类因素指具体干扰生产秩序和损害经营目的的因素,〔84〕Vgl.KR/Fischermeier, 11.Aufl.(2016), § 626 BGB Rn.254.包括“危害生产经营秩序”和“造成企业损失/影响”这两个最常被法院援用的因素,其充分体现了资方首要的合同利益是维持正常的生产经营。

类别二,与“信赖基础利益”相关的因素。资方另一重要的合同利益是源于劳动合同持续性和生存依赖性特征的相互信赖,此乃维系劳动关系的基石,是法官和学者的共识。〔85〕参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第519页;同前注〔13〕,王全兴书,第135页。生动展现此类的因素较多,笔者从具体影响信赖的侧重点不同,又将相关因素分为以下两个子类。子类一:影响“信赖受损程度”的因素。这是侧重从劳方不当行为损害信赖之具体程度的视角作出的分类,主要包括劳方的过错及影响其具体程度认定或评价的其他因素。承前所述,过错程度反映劳方的主观责难性,通常过错程度越高对信赖的冲击越大,认定严重违反的正当性也就越高。因此,根据民法中过错程度认定的技术,笔者将以下影响其认定或评价的因素归类于此,即职责、职位、企业性质、工龄和资方或第三方对解雇事由发生的与有过失。〔86〕囿于篇幅和主题,这里对各因素影响认定或评价过错程度不展开论述,仅以一般过失为例便能理解笔者归类的合理逻辑,职责、职位、企业性质、工龄等因素均起到客观类型化注意标准的功用。子类二:影响“预测信赖修复和合同适当履行”的因素。这是侧重从向未来预测受损信赖可否修复及合同能否适当履行的角度作出的分类,既符合衍生于劳动合同持续性特征的“预测原则”(容后分析),亦有相关的司法实践。因此,笔者将上述解读中具备向将来预测功能的违约行为的顽固性、违约行为的次数、违约后的措施和一贯工作表现等因素归入子类二。〔87〕这些因素虽亦可反映过错程度,但归类于此是因为它们向将来预测能否维持劳动关系的功能更为突出。

表2 法院综合衡量之典型因素的体系化〔88〕根据上述各因素内涵的规范评价,未将非具体影响严重违反程度的“最后手段原则”和“违反基本规则/原则”两因素纳入表2进行统计。“工龄”和“一贯工作表现”则因其同等重要的不同评价功能被统计两次。

2.涉及劳方合同利益之斟酌因素的体系化

劳方的合同利益是岗位稳定。为避免此与劳动合同生存依赖性特征密切相关的利益引起斟酌因素的漫无边际,应仅限于考虑具体影响劳动关系的因素。遂原则上雇员的年龄、家庭状况、抚养义务、经济状况和即时解雇造成的就业歧视后果等情形均不予衡量,〔89〕此为德国学界的主流观点。Vgl.APS/Vossen, 5.Aufl.(2017), § 626 BGB, Rn.112 f.但在极端个案中,德国劳动法院也会出于社会保护的目的考虑员工的家庭情况和抚养义务等因素,若其造成的经济窘境是财务类侵权行为的动机。Vgl.BAG 16.12.2004,NZA-RR 2005, 615.因为它们通常与过错行为无关,若一概考虑,会不当地忽视资方利益,更会导致严重违反认定的结果的不可预测。故反映劳动给付总体状况的工龄和一贯工作表现可归类于此考量。目前我国法院只将这两个反映劳方人身性利益的因素纳入衡量,并无基于社会保护思想泛化斟酌的倾向,值得赞许。

(二)法院运用综合衡量模式的基本原则

最后须简要说明事关正确运用“综合衡量模式”的基本原则,以确保该模式的统一适用,同时避免误读、误用该模式,对此,笔者从调研案例中提炼总结出如下两大原则。

1.预测原则。劳动关系的持续性特征决定了应从“向将来预测”的角度来认定“严重违反劳动规章制度”,资方根据某些事实因素可以预测仍会出现劳动合同履行障碍。这与解雇保护的立法价值相符,因为解雇非以惩戒劳方过去行为为目的,而是旨在避免劳动关系将来受到干扰而结束不可期待资方继续维持之劳动关系的权利。〔90〕Vgl.Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht Band 1, 6.Aufl.(2015), § 10, Rn.116 f.此一回溯持续性特征的预测原则,于我国法虽未明确,但司法实践中已多有体现。上述频繁援用违约行为的顽固性及次数、违约后的措施、一贯工作表现等因素来认定“严重违反劳动规章制度”的案例都清晰地反映了法官通过衡量这些因素来践行预测原则。如在名噪全国的“北京阿里巴巴云计算技术有限公司劳动争议审判监督案”中,北京市高级人民法院清楚地表达了这一负面预测信赖基础修复的法理思想,指出“劳动者严重违反用人单位的劳动纪律和规章制度,有悖相互尊重和信任,导致劳动合同失去继续履行的基础”。〔91〕北京市高级人民法院(2017)京民再65号审判监督民事判决书。

2.利益权衡原则。立法者使用限制定语“严重”明确了“利益权衡原则”,即为了防止资方滥用解雇权,要求裁审机关通过审查是否严重违反劳动规章制度来权衡用工自主权是否高于劳动权,从而实现劳资利益平衡。〔92〕同前注〔4〕,信春鹰、阚珂主编书,第136页以下。我国法院发展形成的“综合衡量模式”即是贯彻此原则的最佳体现,但对决定正确落实利益权衡原则之如何衡量因素的细节问题,有四点须作特别说明:第一,无决定性因素。认定是否严重违反劳动规章制度不取决于单一或数个特定因素,而须在个案中衡量所有对劳方有利或不利因素的基础上加以综合判断。这是“综合衡量模式”的内在要求,亦符合第39条第2项限制滥用解雇权的立法价值,遂切不可作出严重性决定于援用频次较高之因素的误读。第二,因素范围的开放性。斟酌因素的范围不只限于上述14种典型因素。劳动生活的复杂多样性使得封闭式列举适用于所有个案的衡量因素几无可能,〔93〕Vgl.BAG 9.6.2011, NZA 2011, 1342; BAG 19.7.2012, NZA 2013, 143.也决定了须考量的具体因素要因案而异。第三,因素评价的客观性。应从客观理性的第三人角度来评价因素,〔94〕Vgl.APS/Vossen, 5.Aufl.(2017), § 626 BGB, Rn.22.以避免偏向于劳资任何一方。如在“张某诉阿尔斯通水电设备(中国)有限公司劳动争议案”中,法官指出“关于何谓严重,应以一般社会公众的认知标准加以评判,从事情的起因、行为人的主观过错、行为情节、危害后果等方面综合考虑”。〔95〕天津市第二中级人民法院(2011)二中保民终字第209号民事判决书,参见前注〔3〕,最高人民法院中国应用法学研究所编书,第6115页。第四,因素权重的差异性。即便是同一因素也不意味着在每次衡量时被等量齐观,因个案事实不同会有不同的评价。故以上根据援用频次的排序绝非表明因素之间有高低优劣之分,各因素对“严重”认定的具体权重仍须法官结合个案逐一裁量。〔96〕Vgl.KR/Fischermeier, 11.Aufl.(2016), § 626 BGB ,Rn.259.

五、代结语:统一认定“严重违反劳动规章制度”的展望

综上分析可知,《劳动合同法》第39条第2项适用的司法乱象亟待改观,以提高概括条款的安定性和可预测性。此举有利于兼顾劳资双方利益,资方可于草拟规章制度时参酌法院的判决,确保对劳方行为的规制具体明确且合法合理,既可避免违法解雇的成本,也可促进员工自觉遵守规章制度,而劳方可更明确地知晓其行为的边界,提高对行为规范的认可度。

然而,司法实务中发展形成的“综合衡量模式”因缺乏统一法理基础的支撑而致认定“严重违反劳动规章制度”时混乱不一。改变此现况虽少不了司法界与学术界的协作推动,但通过制定司法解释明确“综合衡量模式”,并开放列举认定时可供衡量的主要因素应当是目前较为可行的方法,而且这已有先例可循。〔97〕如《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第29条针对《合同法》第114条第2款概括之违约金司法酌减规则的适用,确立了综合衡量模式并开放列举了酌减时可参酌的因素。为此,旨在澄清认定“严重违反劳动规章制度”的理念和方法并为裁审人员提供基本共识,进而促进统一适用,笔者在案例研究的基础上,立足于《劳动合同法》第1条指明的统一法理基础——劳动合同,以持续性合同的一般法理和劳动合同的特殊法理作为理论基础,从解释论角度尝试构建出规范体系化的综合衡量模式方案。

首先,斟酌因素的确定和体系化。认定“严重违反劳动规章制度”时应斟酌的具体因素限于涉及劳资各方合同利益的因素,遂雇主方面应斟酌的因素可分为影响“生产经营”和“信赖基础”利益两类,其中后者包括诸多因素,基于劳动合同的持续性和从属性特征,从具体影响信赖基础利益的侧重点不同出发,复又分为影响“信赖受损程度”和“预测信赖可否修复和劳动合同能否适当履行”两个子类。雇员方面应斟酌的因素主要是涉及劳方岗位稳定利益,与劳动合同持续性、生存信赖性和从属性特征相关的工龄和一贯工作表现。

其次,斟酌因素的含义和规范化评价。此涉及“综合衡量模式”的具体运用(详见上文,不再赘述),但仍须强调的是,只有紧扣劳动合同的持续性、生存信赖性和从属性特征,方可符合法理地规范评价各因素具体影响生产经营和信赖基础和岗位稳定利益的权重,以奠定认定“严重违反劳动规章制度”与否的综合评价基础。

最后,斟酌因素时的基本原则。此事关正确运用“综合衡量模式”来认定“严重违反劳动规章制度”,主要包括“预测原则”和“利益权衡原则”。前者源于持续性特征,指法院根据个案中的因素可预测劳动合同履行仍会出现障碍而不可期待资方继续维持劳动关系;后者指法院须在综合衡量个案中所有对劳方有利或不利因素的基础上,审查用工自主权是否优于劳动权,此原则包括无决定性因素、因素范围的开放性、因素评价的客观性和因素权重的差异性等四点适用内涵。