机车标准化整备棚设置研究

侯黎明,王永强

(中国铁路设计集团有限公司机械环工院,天津 300251)

机车整备作业指机车运行前的整备和准备工作,是为运输提供优质高效的牵引动力的重要保障。目前各机务段按照机车大整备“乘检分离,乘养分离,整检合一,修养合一”的要求,整合整备资源,规范整备模式,统一整备标准,完善整备设施[1-2]。整备棚作为机车整备的关键设施,其标准化建设决定着机车整备作业的效率[3]。

1 机车整备规模

1.1 机车整备任务量的确定

机车整备任务量包括本段机车整备任务和外段机车整备任务两部分,运用机车自进段起进行整备至机车出段止算做整备1次。机车每昼夜整备台次与机车的运转方式有关,计算方法如下。

(1)干线机车整备台次

①肩回式运转制

机车担当交路以肩回式运转制运行时,产生的机车整备台次为[1]

N1=N整=∑n

(1)

式中N1——各交路方向所需的整备机车台次;

n——由本段机车担任交路的列车对数以及在本段折返的机车所担当交路的列车对数。

无论是本段的整备机车还是外段的折返机车,均需进入机务段内整备。本段机车需要整备;自实行长交路轮乘制后,外段机车也需由外段派驻的地勤人员进行整备检查,均需占用整备能力,所以不仅需要考虑本段机车的整备,还须考虑外段机车折返时的整备。

肩回式运转制的机车交路,机车在段内的整备台次为由本段机车担任交路的列车对数以及在本段折返的机车所担当交路的列车对数之和。

②半循环式运转制

半循环式运转制是机车在相邻的两个交路区段内往返运行1次后进入本段整备1次,因此机车在段内的整备次数占所担当交路区段的列车对数的1/2,即

(2)

③全循环式运转制

机车在跑循环运转制时,可根据交路长短及往返次数明确规定一个整备周期,计算机车在段内的整备次数。

(3)

式中L整——设定的机车整备周期。

(2)调车及小运转机车的整备台次

调车及小运转机车的整备台次按每台机车每昼夜整备1次计,如配属n台调小机车,则每天整备n台次,记为N4=n。

(3)整备任务量的确定

运用维修段所承担的机车整备任务量为承担的各交路方向产生的整备任务量以及调小机车的整备任务量之和。即

N=N1+N2+N3+N4

(4)

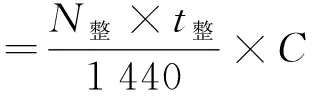

1.2 机车整备设施规模的确定

(1)机车整备台位的计算

机车整备台位按下列公式计算

(5)

式中A整——机务段所需整备台位数;

N整——每昼夜需整备的机车台次数;

t整——每台机车规定的整备作业时间,一般为50min;

1 440——昼夜总分钟数,min;

C——机车入段不平衡系数,推荐取1.2~1.5。

按上式计算,机车入段不平衡系数C取1.5时,每整备台位一昼夜可完成20台次的机车整备任务,以此计算确定的整备待班台位规模可满足大部分客货运整备任务。

部分大型客站由于开行始发终到客车对数较多,且旅客列车集中到达、集中出发现象较为突出,机车出入段较为集中,造成整备作业需求集中无法均衡作业,受其影响,现状大型客站配套的客运机务整备设备通过能力受影响较大,每条线1天一般仅能承担的整备任务约15台次,则按上述公式计算,则取C=2.0较为合适。

(2)机车待班台位的计算

一般不做待班台位的计算,通常是整备台位和待班台位均布置在同一条整备线上;并在整备台位前方设1台机车停留位置,在待班台位后方要求有停放1台机车的位置;在两个检查坑之间有1台机车停留位置,即1条整备待班线可停放5台机车的位置。

(3)确定机车整备、待班台位的常用方法

目前常用的方法是按整备任务量与交路方向综合确定,原则上每个交路方向按整备任务量独立设置1组整备线,不宜几个交路方向共用1条整备待班线,以方便机车按交路方向排进路作业及出入段顺序。整备待班台位最终规模按各交路方向综合确定。

1.3 机车整备待班作业区域划分

按照机车运用整备工艺流程[4],和谐机车运用整备作业区可以划分为以下六大区域(图1)。

图1 机车整备作业流程

(1)车号识别区:对出入段机车的“身份”进行识别的区域。

(2)动态检测区:对入段机车的轮对、走行部、受电弓等关键部件进行动态监测的区域。

(3)保洁区:对机车进行清洁保养的区域。本区域视工艺流程可以与整备区合并。

(4)待整区:乘务员下车办理退勤,机车进入等待整备区域,待整区之后机车的移动由地勤司机负责。

(5)整备区:对机车进行整备、维护、检测、碎修、试验等作业区域。本区域使机车回复良好工况状态。

(6)待乘区:本区域分为机车待班停留区域和乘务员待乘区域,在待乘区域机务员办理出勤手续后出乘,执行值乘任务。

2 机车整备棚的设置模式

整备棚根据整备机车的类型不同,可分为内燃机车整备棚和电力机车整备棚,电力机车整备棚又根据接触网设置形式分为接触网带电模式和接触网无电模式,其详细分类见图2。

图2 整备棚设置模式

2.1 棚内设接触网,机车升弓受电进入整备棚

整备棚内设置接触网,整备台位两端设置隔离开关及分段绝缘器,依靠隔离开关的开关来控制接触网是否带电,配套设置隔离开关安全监控系统来保证登顶作业流程及车顶人员的安全[5]。

该方式机车移动快,作业效率高,在整备台位可进行整备后的机车试验作业,由于设置了隔离开关安全监控系统,包含有门禁系统,视频监控系统,声、光等报警系统,自动接地系统,集中控制系统以及挡车杆,并且各子系统之间联锁确认,对人员登顶实行身份确认、权限确认、工况确认等多重保障措施,有效地保证了登顶作业人员的安全。如图3、图4所示。

图3 棚内设接触网

图4 安全联锁监控室

2.2 棚内设移动式接触网,机车升弓受电进入整备棚

整备棚内设置移动式接触网,即整备台位上方的接触网为移动式,当需要登顶作业时,将整备台位上方的可移动式接触网侧移到一侧,使得车顶作业空间开阔,并给人一种更安全的感觉。整备台位两端设置隔离开关及分段绝缘器,隔离开关及分段绝缘器设置在棚内,依靠隔离开关的开关来控制移动式接触网带电与否,配套设置有隔离开关安全监控系统来保证登顶作业流程及车顶人员的安全。

该方式机车移动较快,作业效率高,在整备台位也可以进行整备后的机车试验作业,同样设置有安全监控系统,有效地保证了登顶作业人员的安全。由于移动式接触网的移动机构需要悬挂于整备棚棚顶,存在平台结构与整备棚主体结构的接口处理,结构相对复杂,投资稍大。如图5所示。

图5 棚内移动接触网方式

2.3 棚内不设接触网,机车靠外力牵引进入整备棚

整备棚内不设置接触网,整备台位的机车车顶处于始终无电的状态。整备台位电化挂网至整备棚外,距离整备棚端3.0 m设置接触网终端杆。距终端绝缘子2 m处设置接触网终点标,根据《铁路技术管理规程》电力机车在有接触网终点的线路上调车时,应控制速度,距接触网终点标应有10 m的安全距离;遇特殊情况,必须近于10 m时,要严格控制速度。由于接触网棚前下锚,整备棚前接触网终端杆较多,减少了整备场的作业空间,同时机车停车位置距离整备棚边缘至少15 m以上,牵车距离较长(图6)。机车进入整备台位需要借助外力牵引。

图6 接触网棚前下锚,棚内不设接触网

该方式由于整备台位没有接触网,机车采用公铁两用车或牵车电源牵车的方式进入整备台位,整备台位机车上方为真正的无电区,使登顶作业人员避免了安全风险。但机车弓网压力测试以及机车试验等作业均需要在待班台位进行,给整备作业带来一定的不便。

外力牵引机车进入整备台位的方式包括牵引小车(公铁两用车,图7)的方式和地面牵车电源的方式。两种方式机车的移动速度均较慢,作业效率较低,在整备台位无法进行整备后的机车试验作业,牵引设备与机车摘挂作业复杂,对场地要求高;如采用地面牵车电源的模式,则需要对地面电源(或滑触线)进行有效的安全管理,以避免地面作业人员触电的风险。另外,牵车电源设置要求整备棚外设置35 m左右的接触滑轨,滑轨设置对整备场平面布置要求较高,且对整备场内平过道的通行造成一定的干扰,给整备场内的车辆运输通行带来不便。

图7 公铁两用车

2.4 棚内设假网,机车靠外力牵引进入整备棚

整备棚内设置接触网,但在整备棚前后设置双绝缘子。且棚内接触网做接地处理。接触网棚顶结构悬挂。该方式可减少整备棚前后的终端下锚杆,且可在整备棚内进行升弓试验。

机车进入整备台位需要借助外力牵引,机车采用公铁两用车或牵车电源牵车的方式进入整备台位,整备台位机车上方接触网始终处于无电状态,使登顶作业人员避免了触电的风险。如图8所示。

图8 牵车电源

机车牵引方式与棚内不设网方式整备棚内设置相同,但却缩短了机车至整备台位的牵车距离,且不必设置接触网终端杆,增大了整备场的作业空间。

3 整备棚的设置标准

为减少雨、雪、雾霾等恶劣天气对整备作业的影响,在整备台位设置整备棚,整备棚长度应根据整备作业方式确定,宽度覆盖所有整备线。为便于检查走行部等作业,整备区域设置低地面,高程为-0.5~-0.6 m。

(1)电力机车整备棚长度(接触网棚内带电模式)

整备棚长度仅考虑覆盖整备台位,将隔离开关及分段绝缘器(含引线)设置在整备棚内,检查坑两侧设置低地面,两端设置平过道。

电力机车整备棚长为

LP=LT+LW+LX+LK+LX+LT

(6)

式中LP——整备棚长度;

LT——整备棚内一端通道宽度,取3.0~6.0 m;

LW——整备棚内隔离开关柱及围栏宽度,一般为3.0 m;

LX——整备棚内低地面斜坡长度,10%的斜坡,长为6.0 m;

LK——整备台位检查坑长度,机车长加4.0 m。

如电力机车机车长取为23 m,则整备棚长为48~54 m。

(2)电力机车整备棚长度(棚内无电模式)

电力机车整备棚内无接触网或者接触网不带电(假网),不设置隔离开关柱,其他与电力机车整备棚相同。

电力机车整备棚长为

LP=LT+LX+LK+LX+LT

(7)

式中LP——整备棚长度;

LT——整备棚内一端通道宽度,取3.0~6.0 m;

LX——整备棚内低地面斜坡长度,10%的斜坡,长为6.0 m;

LK——整备台位检查坑长度,机车长加4.0 m。

(3)内燃机车整备棚长度

内燃机车整备棚不设置隔离开关柱,其他与电力机车整备棚相同。

内燃机车整备棚长为

LPN=LT+LX+LK+LX+LT

(8)

式中LPN——内燃整备棚长度;

LT——整备棚内一端通道宽度,取3.0~6.0 m;

LX——整备棚内低地面斜坡长度,10%的斜坡,长为6.0 m;

LK——整备台位检查坑长度,机车长加4.0 m。

(4)整备棚宽度

整备棚宽度考虑只覆盖整备线群,最外侧至整备线外侧3 m处。

WP=W1+W2+W3+…+Wn+6.0

(9)

式中,W1、W2、W3、Wn分别为整备线线间距,一般取≥6 m。如4条整备线,线间距为6.0 m,则整备棚宽为24 m。

如7条整备线,中间整备线线间距为6.5 m,其余为6.0 m,则整备棚宽为42.5 m。

(5)整备棚高

整备棚的高度应考虑在棚内设置隔离开关柱或预留设置隔离开关柱的条件,隔离开关采用立柱侧面安装方式,棚高控制在9.0~9.5 m。

棚内除隔离开关柱之外,不设置其他接触网柱,接触网及承力索均悬挂于整备棚屋架上

(6)整备棚结构形式

整备棚宜采用钢结构形式,棚顶强度除正常考虑风、雨、雪压等因素之外,尚应重点考虑抗风揭因素,条件具备的宜做抗风揭试验。

棚顶考虑上人进行维修作业的条件,并有防滑落的防护设施。棚顶排水采用集中排水,汇入地面附近排雨水系统。

4 实例应用

以某客运机务段为例,日整备电力机车62台次,内燃机车25台次。考虑到内燃机车整备线与电力机车整备线分设,两种机型台位数应该单独考虑,根据公式(5),结合客运机车集中到达的特点,本次设计需要电力机车整备待班线4条,内燃机车整备待班线2条(预留电化条件)。考虑到该铁路局机务整备作业均采用整备场挂网并设置3层作业平台、安全联锁监控系统等设备设施,本次设计整备棚采用“棚内设接触网,机车升弓受电进入整备棚”模式。

根据公式(6)和公式(9)可得,整备棚长为54 m,宽为36.5 m。整备棚内接触网采用倒立柱悬挂,整备棚檐口高度为9.0 m,其平面、剖面布置如图9、图10所示,建成投产后现场照片如图11、图12所示。

图9 整备棚平面布置(单位:mm)

图10 整备棚剖面(单位:mm)

5 结论

整备棚作为机车整备的关键设施,其设置可实现全天候作业的需求,消除不良天气机车登顶作业安全隐患,提高机车整备质量和效率。

结合整备作业区域的划分,总结了整备棚的设置模式,并根据现场使用情况,分析了不同模式的优缺点。结合不同的影响因素,提出了不同模式整备棚的设计标准。最后通过实例进行了验证,该整备棚投入使用后得到了机务段及路局各处室的一致认可。本论文提出的设计标准可操作性强,应用范围广,对于标准化整备场的设计具有指导意义,可全面提升机车整备能力,从而为运输提供优质高效的牵引动力保障。

图11 整备棚现场整体效果