西宁至成都铁路拉脊山越岭段主要工程地质问题及地质选线

季 备

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 工程概况

新建西宁至成都铁路位于青海、甘肃、四川三省交界地带。走行于青藏高原东部边缘与黄土高原过渡地带,整体呈南北走向,北起青海省东北部的西宁盆地,向南经祁连山、穿秦岭、跨若尔盖草原、抵岷山山脉,于四川省松潘县黄胜关站与成兰铁路接轨。全线地形地质条件极为复杂。

结合新西成铁路拉脊山越岭段(西宁至尖扎)地质勘察工作,对该区域的主要工程地质问题进行分析,比选研究了西线(CK)、中线(IICK)、东线(C25K)等3个走向的线位方案,提出地质选线定线技术原则。

2 自然地理及地质特征

2.1 自然地理特征

拉脊山越岭段及其引线地貌多样,从西宁至尖扎主要为湟水河谷平原地貌、黄土红岩低中山丘陵地貌(梁状、梁峁状)、拉脊山中山侵蚀地貌及黄河河谷平原地貌。湟水河谷平原地貌位于西宁盆地湟水河谷区,东西展布,地形平坦开阔,高程2 170~2 220 m,相对高差10~50 m。黄土红岩低中山丘陵地貌分布于拉脊山南北两侧,海拔3 000 m以下,分布于西宁、化隆盆地边缘至河谷区之间。拉脊山中山侵蚀地貌海拔多3 000 m以上,相对高差多大于500 m,山体坡度40°以上,沟谷多为深切的“V”形谷,跌水陡坎众多。黄河河谷平原地貌位于化隆盆地黄河谷地。

全区为冬寒夏凉半干旱大陆性高原气候,各气象要素的年、日变化各地区差异较大,在垂向上随着地势增高降水量逐渐增大,而气温、蒸发量则逐渐减少。

2.2 地质特征

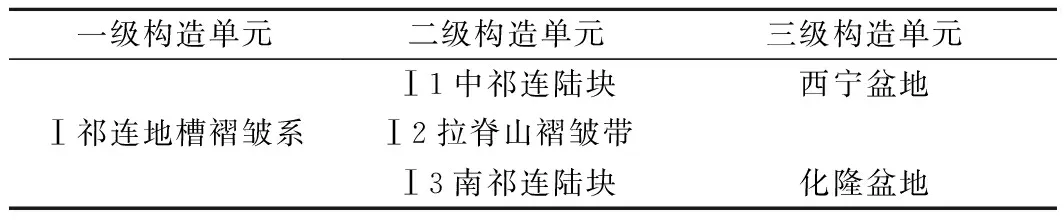

拉脊山越岭及其引线地段主要通过祁连地槽褶皱系Ⅰ级地质构造单元,分属于中祁连陆块、拉脊山早古生代褶皱带、南祁连陆块等3个二级构造单元,西宁盆地、化隆盆地等2个三级构造单元(表1)。其中,西宁盆地地层以新近系至侏罗系砂岩、泥岩及砾岩为主。化隆盆地地层以新近系至古近系砂岩、泥岩及砾岩为主。拉脊山褶皱带地层以志留系至震旦系火成岩及变质岩为主。

表1 地质构造单元划分

西宁盆地是在祁连山陆块中间隆起带东段发育起来的中、新生代内陆断陷盆地,具有双层结构,由基底和盖层组成。盖层为中、新生代地层,分布广,厚度大,产状平缓,褶皱开阔。化隆盆地位于青藏高原东北缘,处在青藏高原与黄土高原交接地带,大地构造位置属于祁连造山带与西秦岭造山带结合部,沉积有巨厚层的山麓相-河湖相沉积岩。

2.3 主要工程地质问题

新西成铁路主要工程地质问题为白垩系-第三系弱胶结砂岩、深大断裂、滑坡、崩塌、泥石流、地震灾害等。

2.3.1 白垩系-第三系弱胶结砂岩

参考兰渝铁路桃树坪、胡麻岭隧道“桃胡砂岩”工程实例[1-4],白垩系-第三系弱胶结砂岩在原始状态下密实度、承载力和变形模量高,一经开挖扰动,遇水就变为松散,工程性质迅速恶化,开挖后多呈粉细砂状,围岩变形、坍塌严重,稳定性极差,涌水、涌砂[5-6],被中科院地质所定为工程性质很差的劣质岩。本线西宁盆地、化隆盆地中新生代中深孔钻探中也揭露有类似地层。本文主要从沉积岩相、地质构造、岩性结构、地下水富水性等方面,详细分析了西宁盆地“桃胡砂岩”的分布及其工程地质特征。

晚白垩系从南至北依次为冲积扇相、咸水湖砂岩-泥岩相、盐湖泥岩-芒硝岩相。

古近系从南至北依次为咸水滨湖泥岩-砂岩相,咸水浅湖砂岩-泥岩相。

地层整体表现为从拉脊山往北,颗粒变细。其中白垩系以砂砾岩为主,古近系以泥岩为主。

通过对勘察成果的分析,白垩系-第三系砂岩多以互层的形式出现,且砂岩根据黏土矿物的含量及胶结情况,其工程性质差异较大,具体分述如下。

(1)泥钙质基底胶结式砂岩:此种砂岩黏粒含量大,岩体有效孔隙率较低,水一般不宜进入岩体,此种砂岩多不含水,水稳性尚可。

(2)泥钙质孔隙胶结式砂岩:此种砂岩黏粒含量稍低,砂颗粒之间为颗粒支持结构,颗粒之间空隙多为泥质、钙质矿物充填,根据胶结不同,性质差异较大。

(3)泥钙质接触胶结式砂岩:此种砂岩一般质地较纯,砂颗粒之间为颗粒支持结构,胶结物主要分布于碎屑颗粒接触地带,颗粒之间空隙无充填,该层水稳性较差,类似兰渝线的“桃胡砂岩”,饱水的情况下,受扰动后,工程性质急剧变差,易产生流砂问题,岩芯多呈砂土状。干燥情况下,岩芯可成柱状,但遇水浸泡后,一般3~5 min后软化流变。

总体而言,砂岩根据黏土矿物的含量及胶结情况,其工程性质差异较大。泥钙质接触胶结式砂岩干燥情况下,岩心多呈柱状,Ⅳ~Ⅴ围岩为主,含地下水时由于水稳性极差,扰动砂化,岩芯多呈砂土状,Ⅵ围岩。如T1SZ-18、C1SZ-1号孔均位于褶皱等储水构造部位,弱胶结砂岩中多含承压水,岩芯成砂土状,见图1、图2。

图1 T1SZ-18易砂化砂岩

图2 C1SZ-1易砂化砂岩

2.3.2 深大断裂

(1)拉脊山北缘断裂:断层东西走向,倾向南,倾角54°~79°不等,逆断层,破碎带宽250~400 m。钻探揭示,古近系地层被上部老地层覆盖,表明断层第三系后进行了逆冲推覆,为第三系活动性断层。

(2)头淌河—巴汗村大断裂:走向东西,倾向北,倾角55°,逆断层,破碎带宽50~80 m。根据区域资料显示,F2断层生成于加里东旋回早期,燕山及喜马拉雅等旋回亦有剧烈活动。

(3)拉脊山南麓大断裂东段:断层走向东西,倾向北,倾角50°~70°,逆断层,破碎带宽约150~300 m。根据区域资料显示,断层生成于加里东期,在华力西期、燕山期及喜马拉雅期又不同程度的复活。

2.3.3 滑坡、错落、泥石流

沿线滑坡、错落、泥石流等主要分布于西宁、化隆盆地黄河及支流沟谷斜坡地带(图3,图4)。该段地层主要为第四系松散覆盖层及成岩作用较差的新近系岩层,受青藏高原间断性抬升影响,斜坡底部受河流冲刷严重,滑坡、错落、泥石流多见。对线路方案影响较大,应尽量予以绕避,尤其是大型滑坡发育地段。

图3 夏琼寺滑坡群

图4 曲家沟滑坡群

如西方案中黄河左岸夏琼寺滑坡群,中方案曲家沟右岸滑坡群,多为成群分布、规模巨大,处理及其困难。根据调查成果,对线路方案进行了优化,已绕避所有大型滑坡群。

2.3.4 地震灾害

本区临近河西走廊地震带、兰州天水地震带及六盘山地震带等多个大型地震带,有史料记载以来的地震活动频繁,较大的地震就有多次。如2016年1月21日青海门源6.4级地震、1990年4月26日青海黄南州共和县7级地震、1976年8月松潘两次7.2级地震、1964年4月19日青海玛多7级地震等。

3 地质选线基本原则

鉴于新西成铁路拉脊山越岭段地形地质条件复杂,隧道长度大,工程艰巨。在勘测和设计过程中,在大面积区域地质调绘的基础上,应做好多方案的比选。主要坚持以下复杂地质山区的基本选线原则。

(1)区内白垩系-第三系弱胶结地层发育,尤其以弱胶结砂岩水稳性最差,参考兰渝线胡麻岭、桃树坪隧道施工工程经验,越岭段隧道应尽量避开弱胶结厚层状砂岩地层,尤其是向斜核部等地下水发育地段,选择厚层状泥岩或砾岩中通过。

(2)区内区域地质构造复杂,区域深大断裂发育, 地震活动频繁,线路尽可能短距离、大角度且以简单工程类型通过断裂带[7-9]。

(3)线路应绕避巨型、大型滑坡及错落。线路应绕避发育旺盛期的特大型泥石流沟等,跨泥石流沟建筑物应有预留足够的水流通道,隧道下穿泥石流沟时应预留足够的抗冲刷顶板厚度[10-13]。

(4)区内水文地质条件复杂, 尤其是地下水对白垩系-第三系弱胶结砂岩的影响巨大,隧道应尽量避免走行于向斜核部等储水构造部位。

4 线路方案比选

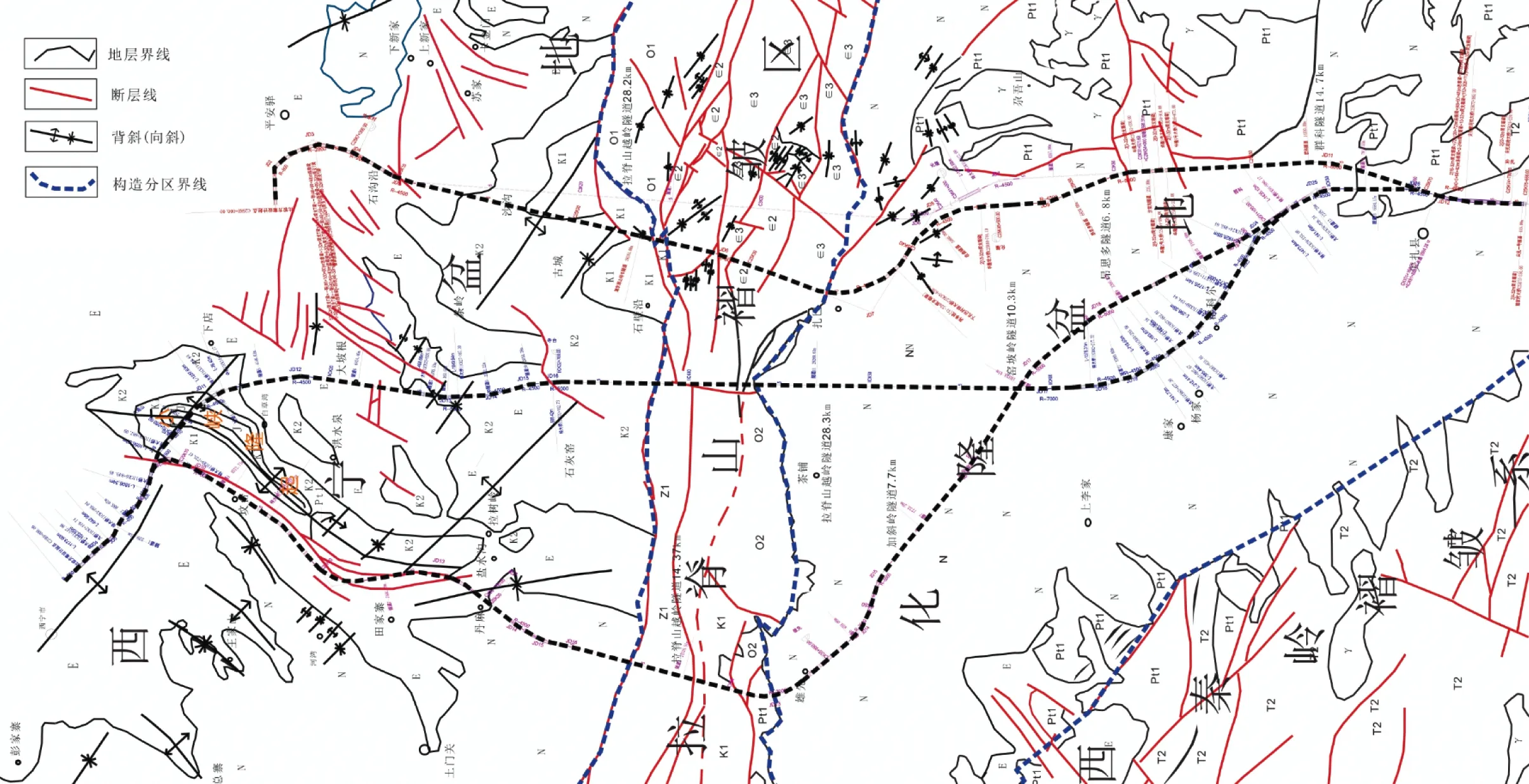

线路方案主要研究了东、中、西三个走向方案(图5)。

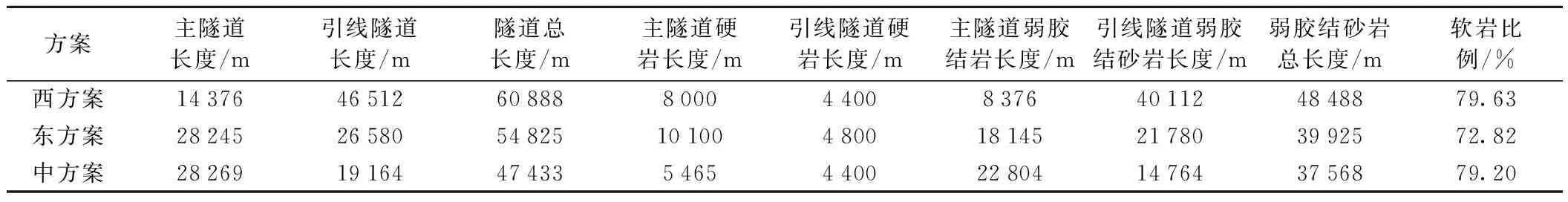

各方案均近南北向垂直穿越拉脊山。影响方案工程地质条件的主要地质因素为:白垩系-第三系弱胶结地层分布长度,尤其是弱胶结砂岩段的分布长度、越岭隧道硬质岩长度、围岩情况、中新生代向斜核部等储水构造发育情况等。各方案中-新生代弱胶结软岩(晚白垩系至新近系弱胶结砂、砾、泥岩)及前侏罗纪硬岩分布特征见表2。

西方案越岭隧道进口地形平缓,埋深较浅。洞口及斜井施工条件较好,交通方便。隧道埋深相对较小,辅助坑道设置条件相对较好。越岭隧道拉北断层以北均走行于中新统地层中,为冲积扇砂砾岩相,线路整体走行于丹麻向斜西翼,地层岩性以砾岩为主,局部夹泥岩、砂岩,隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主。拉南断裂以南隧道洞身均走行于上新统地层中,为冲洪积含泥砾岩相,构造位置位于化隆向斜核部及其北东翼,具备储水构造的特征,尤其是向斜核部,可能分布有含承压水弱胶结砂岩(砂层)。隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主,富水弱胶结砂岩段,参考“桃胡砂岩”,围岩为Ⅵ级。拉南、拉北断裂之间为震旦系及前震旦系基底、寒武纪-志留纪巨厚的中基性-中酸性的火山碎屑岩,同时在地槽带侵入相当规模的超基性岩,隧道围岩Ⅲ~Ⅳ为主。岭北引线位于拉脊山北麓山前低中山区,以隧道、桥梁为主;岭南引线位于拉脊山南麓山前低中山区,以隧道工程为主。两端引线工程隧道长度大,尤其是岭南地区,均走行于第三系、白垩系弱成岩地层。

图5 地质构造及中、东、西方案走向示意

方案主隧道长度/m引线隧道长度/m隧道总长度/m主隧道硬岩长度/m引线隧道硬岩长度/m主隧道弱胶结岩长度/m引线隧道弱胶结砂岩长度/m弱胶结砂岩总长度/m软岩比例/%西方案143764651260888800044008376401124848879.63东方案28245265805482510100480018145217803992572.82中方案2826919164474335465440022804147643756879.20

中方案越岭隧道洞口与其斜井施工条件较好,交通较方便。隧道埋深较大。越岭隧道拉北断层以北走行于白垩系冲积扇砂砾岩相及扇尾砂岩相,岩性以砾岩为主,局部夹砂岩,砂岩分布不规律,该段分布于北西向黎明向斜与石灰窑-拉树岭背斜之间,具备储水构造的特征,隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主。拉南断裂以南隧道洞身均走行于上新统贵德组地层中,IICK55+500段以前为冲洪积含泥砾岩相,岩性以砾岩为主,夹泥岩,IICK55+500段以后位于砂岩-泥岩相,构造位置位于化隆向斜核部及其北东翼,具备储水构造的特征,隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主。拉脊山越岭段震旦系至寒武系地层,隧道围岩Ⅲ~Ⅳ为主。引线工程于小峡背斜东翼,硝沟处揭露有承压水,含水砂岩层岩芯成砂土状,Ⅵ级围岩。

东方案越岭隧道洞口及斜井施工条件较好,交通方便。除了岭脊段埋深大外,其余段埋深相对较小。拉北断裂以北越岭隧道基本走行于第三系至白垩系地层中,第三系地层泥岩为主,白垩系地层为砾岩、砂岩及泥岩。该方案于山城-条岭背斜东北翼揭露有含封闭型承压水砂岩层,岩心呈砂土状,厚约20 m,为隧道洞身上部。该段隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主,含水砂岩段为Ⅵ级。拉脊山越岭段为寒武系-泥盆系地层,隧道围岩Ⅲ~Ⅳ为主,拉南断裂以南地层以新近系砾岩、泥岩、砂岩为主,地下水不发育,隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主。引线段昂思多及群科隧道位于尕鲁凸起西侧,受尕鲁凸起的影响,发育承压水的可能性小,该段隧道围岩Ⅳ~Ⅴ为主,含水砂岩段为Ⅵ级。

整体而言,西方案越岭段隧道最短,但引线工程隧道较长,隧道软岩段落大。中方案和东方案越岭隧道长度相当,但中方案勘测期间揭露有较大承压水,对线位方案影响较大,不可控因素较多。东方案整体而言硬岩段落长,未揭露明显承压含水层,该方案整体较优。

5 结论

新西成铁路拉脊山越岭段位于青藏高原东北部,处于古亚洲构造域、特提斯构造域和滨太平洋构造域复合叠加的构造部位。区内地形地质条件复杂,尤其是含水弱胶结砂岩的分布对方案影响巨大。参考兰渝线“桃胡砂岩”工程经验,含水弱胶结砂岩隧道施工异常复杂,是一个世界性施工技术难题。在对三个通道方案进行详细的地质调查、深孔钻探、物探等测试工作后,在充分参考兰渝铁路工程经验的基础上,提出了拉脊山越岭段选线定线的技术原则,选取了地质条件具有优势的东线方案。