修正指数与休克指数在急性ST段抬高型心肌梗死患者短期预后中的判断价值研究

李文升 唐雄修 何树发

急性心肌梗死(AMI)是临床较为危急的一种心血管疾病疾病, 是指冠状动脉急性闭塞导致血流中断, 导致急性持续性的缺血缺氧, 从而引起心肌坏死, 该病具有较高的致死率和致残率[1,2]。这就要求急诊医师需早期对AMI患者的病情严重程度及预后做出快速、准确的判断, 以便采取有效的干预措施。SI与MSI是目前临床判断AMI患者预后的重要指标,为进一步探讨SI与MSI在急性ST段抬高型心肌梗死患者短期预后中的判断价值, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年3月~2017年12月就诊于肇庆市怀集县人民医院急诊科的87例急性ST段抬高型心肌梗死患者作为研究对象, 所有患者发病至入院≤12 h。纳入标准:①胸痛等相关症状发作>30 min;②心电图≥2个肢体导联ST段抬高>0.1 mV, ≥2个胸前导联ST段抬高>0.2 mV或伴发左束支传导阻滞;③心肌损伤标志物异常升高;以上3条标准中符合≥2条即可诊断。排除标准:房颤、显著心律不齐、消化道出血、脑出血及溶栓禁忌患者。

1.2 方法 通过测定患者的心率及血压值计算 SI和MSI,至少测量2次, 间隔1~2 min/次, 取平均值作为测量结果。SI=心率/收缩压, MSI=心率/平均动脉压(MAP)。SI临界值为 0.7, MSI临界值为 1.4[3]。

1.3 观察指标 观察比较SI和MSI临界值上下患者7 d内MACE的发生情况, MACE主要包括:心源性休克、致命性心律失常、心力衰竭、死亡。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

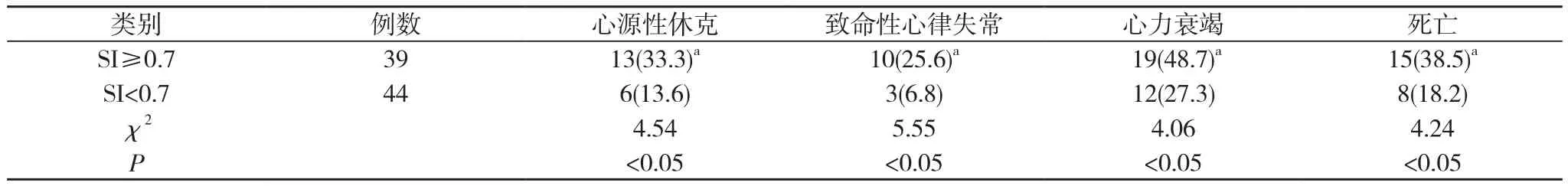

83例患者中 SI≥0.7 39例, SI<0.7 44例;MSI≥1.4 42例 ,MSI<1.4 41例。7 d内, 83例患者中共发生心源性休克19例、致命性心律失常13例、心力衰竭31例、死亡23例。SI≥0.7患者的心源性休克、致命性心律失常、心力衰竭及死亡发生率高于SI<0.7患者, MSI≥1.4患者的心源性休克、致命性心律失常、心力衰竭及死亡发生率高于MSI<1.4患者,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1, 表2。

表1 不同SI患者MACE发生情况比较[n(%)]

表2 不同MSI患者MACE发生情况比较[n(%)]

3 讨论

急性心肌梗死是导致心力衰竭发生的重要因素, 急性ST段抬高型心肌梗死是常见的一种心肌梗死类型, 目前急诊经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是临床治疗急性ST段抬高型心肌梗死的主要手段, 虽然能够延缓心功能恶化, 但患者预后不良, 容易继发心力衰竭、心源性休克等疾病[4]。对急性ST段抬高型心肌梗死患者病情严重程度及预后情况进行准确的评估尤为重要, 对于指导临床治疗有重要意义。

SI是反映血流动力学的一项临床指标, 目前广泛应用于重症医学、急救医学领域危重症患者的病情及相关预后的判断, SI可以预测心肌梗死患者早期病情危重程度[5]。由于收缩压受体内儿茶酚胺水平影响较大, 因此当外周灌注不足时,儿茶酚胺分泌增多会导致动脉血管收缩以维持收缩压相对正常的水平, 此时舒张压会出现显著下降, 因此会导致SI在病情及预后判断中会出现一定的偏差, 因此存在一定的局限性[6-8]。因此目前临床常将SI与MSI联合用于对重症患者的病情及预后判断, MSI是一项基于人体体温的检测指标,具有极高的死亡风险预测比值, 对心脏骤停患者的风险评估预测价值高于 SI[9,10]。

本研究结果表明:SI≥0.7患者的心源性休克、致命性心律失常、心力衰竭及死亡发生率高于SI<0.7患者, MSI≥1.4患者的心源性休克、致命性心律失常、心力衰竭及死亡发生率高于MSI<1.4患者, 差异均具有统计学意义(P<0.05), 提示此类患者预后不良, 这与赵春生等[8]的研究报道结果一致。

综上所述, SI与MSI是预测急性ST段抬高型心肌梗死患者短期预后的简单、有效指标, 联合使用能够进一步对患者的预后情况进行准确的判断, 以便指导临床治疗方案的制定, 有效改善患者预后。