高考生物实验类试题的解法总结

安徽 吴志强 宋树宿

高中生物的必修部分,概括起来是由四个系统构建起来的主线。即以细胞为核心的细胞系统、以遗传与变异为主导的基因系统、宏观和微观视野下的稳态系统和生物实践与探究的实验系统。其中,实验系统是近年高考考查的重点,也是难点部分。笔者将应试中出现的一些常用实验方法简单的总结为“一二三四”,以期为高三复习教学提供参考。

一、单一变量寻找实验目的

实验目的的确认是实验类试题解答的第一步,一般可通过对单一变量的分析将其找出。实验设计的变量分别有自变量、因变量、无关变量三种。通常所说的实验设计遵循单一变量原则中的单一变量就是指自变量。有的试题可以根据题目信息,直接写出实验目的。试题中出现的“验证×××”或“探究×××”即为该实验的目的。也有些试题没有相关的文字信息,而是给出实验装置或实验现象,要求考生推断实验目的。这种试题的难度较前一种情况的难度要大些,试题考查的更多是理性思维。因此,在高三复习教学中,教师首先需要引导学生确定实验的自变量和因变量,再寻找自变量和因变量之间的关系,由此寻找并确定实验的目的。

【例1】图1表示3株经充分“饥饿”处理的长势相同的同种植株,放在透光的不同钟罩内。

图1

该实验的目的是_____________________________。

【答案】探究CO2浓度与光合速率的关系

【解析】

二、双变量探究类实验设计巧解

具备初步探究一些生物学问题、恰当评价和完善实验方案的能力是高考生物的能力要求之一。考试中常出现同时探究甲、乙两种变量对实验结果影响的题目,其实验设计的一般思路是:首先设计对照组,在甲、乙两种变量都存在而且适宜的条件下或甲、乙两种变量都不存在的条件下进行实验一;其次设计两个实验组,在单一对照的原则下,仅改变变量甲,进行实验二;仅改变变量乙,进行实验三;最后预测实验现象并进行结果分析,可以根据实验一、二、三的现象,从以下四个方面分析得出实验结论:①如果实验一、二、三的现象相同,说明甲、乙两种变量对实验结果均没有影响;②如果实验二、三的现象相同,与实验一的现象不同,说明甲、乙两种变量对实验结果均有影响;③如果实验一、二的现象相同,与实验三的现象不同,说明只有变量乙对实验结果产生影响;④如果实验一、三的现象相同,与实验二的现象不同,说明只有变量甲对实验结果产生影响。

【例2】酵母菌在氧气充足条件下不能进行酒精发酵,有同学认为是氧气抑制了酵母菌无氧呼吸,也有同学认为是有氧呼吸产生的ATP抑制了酵母菌无氧呼吸。请设计实验探究酵母菌在氧气充足条件下不能进行无氧呼吸的原因。

实验试剂和用品:锥形瓶、酵母菌细胞(试剂1)、质量分数5%的葡萄糖溶液、酵母菌破碎后经离心处理得到的只含有酵母菌细胞质基质的上清液(试剂2)和只含有酵母菌细胞器的沉淀物(试剂3),ATP溶液、蒸馏水、其他常用器材和试剂。

完成下列实验步骤:

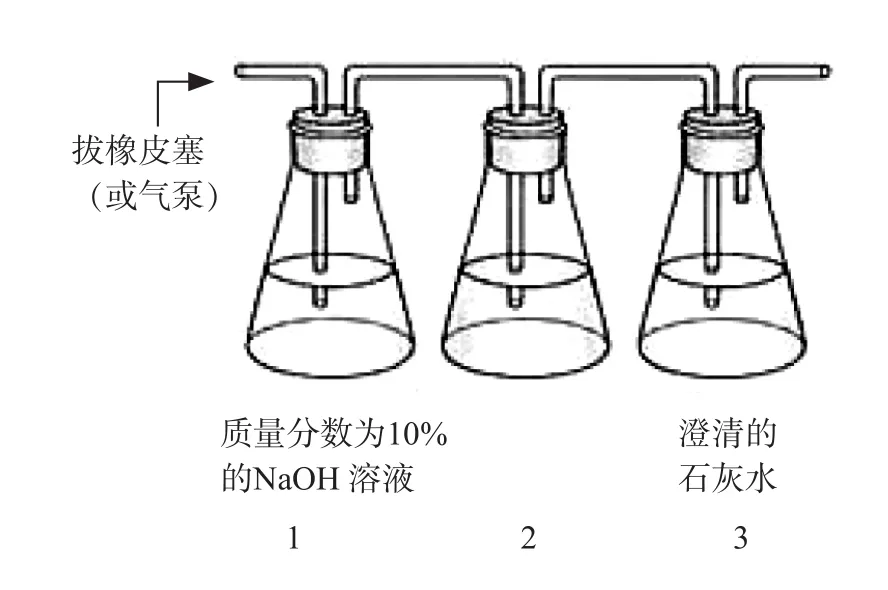

(1)取锥形瓶等连接成如下三套装置,依次编号为A、B、C。1号锥形瓶中加入质量分数为10%的NaOH溶液,3号锥形瓶中加入澄清石灰水。

(2)A装置的锥形瓶2中加入_______;B装置的锥形瓶2中加入________;C装置的锥形瓶2中加入____。

(3)A、B、C三套装置均先持续通入氮气5 min,去除锥形瓶中的氧气,再将A、B、C三套装置分别作如下处理:A装置________,B装置________,C装置________。

(4)将三套装置放在温度适宜(25~35℃)的相同条件下培养相同时间(8~10 h)。

(5)观察_______,判断三套装置内是否进行无氧呼吸。

预期实验结果并得出相应结论:

①_________________________________________;

②__________________________________________;

③_________________________________________;

④__________________________________________。

【答案】(2)10mL的试剂2、10 mL质量分数5%的葡萄糖溶液、2 mL 蒸馏水 10 mL 的试剂2、10 mL质量分数5%的葡萄糖溶液、2 mL的ATP溶液 10 mL的试剂2、10 mL质量分数5%的葡萄糖溶液、2 mL蒸馏水(试剂量需强调等量,对用量不作具体要求)

(3)持续通入N2持续通入N2持续通入空气

(5)澄清石灰水是否变浑浊 ①若三套装置内3号瓶均变浑浊,则酵母菌无氧呼吸不受ATP抑制,也不受氧气抑制 ②若A装置内3号瓶变浑浊,B装置内3号瓶不变浑浊,C装置内3号瓶不变浑浊,则酵母菌无氧呼吸既受ATP抑制,也受氧气抑制 ③若A装置内3号瓶变浑浊,B装置内3号瓶变浑浊,C装置内3号瓶不变浑浊,则酵母菌无氧呼吸不受ATP抑制,受氧气抑制 ④若A装置内3号瓶变浑浊,B装置内3号瓶不变浑浊,C装置内3号瓶变浑浊,则酵母菌无氧呼吸受ATP抑制,不受氧气抑制

【解析】本题要求同时探究氧气、有氧呼吸产生的ATP是否抑制了酵母菌无氧呼吸,酵母菌无氧呼吸的场所是细胞质基质,实际就是题中所提供的试剂2,根据方法提示,做三组实验:

实验一:氧气、有氧呼吸产生的ATP都不存在的条件下的实验

实验二:只有氧呼吸产生的ATP存在的条件下的实验

实验三:只氧气存在的条件下的实验

如下表:

注:“+”表示添加“-”表示没有添加

三、三段分析实验原理

实验原理一般由三段组成,即自变量和因变量的关系+因变量的观测指标+实验具体过程的描述。自变量的作用(反应)原理,即为什么这么做,需要教师在组织教学中,应引导学生密切关注实验目的及题干信息,注意充分利用题干的提示或联系教材基础知识进行准确描述。因变量的检测原理(或操作原理、现象原理),即为什么出现这样的现象。

【例3】根据提供的实验材料及用具,食品卫生质量检验人员设计了一个检测稻米新鲜程度的简易实验。

实验目的:根据过氧化氢酶活性的强弱来鉴别稻米是新稻米还是陈稻米。

材料、用具:新稻米、待测稻米、质量分数为1%的愈创木酚(氧气存在时被氧化成红褐色物质,与氧浓度呈正相关)等。

实验步骤:

第一步:取两支具塞试管,分别编号为A和B;A管内放入适量的新稻米,B管内放入等量的待测稻米。

第二步:用移液管分别向两支试管内加入等量且适量的质量分数为1%的愈创木酚溶液,浸没稻米,塞上试管塞,充分摇匀,静置一段时间后,弃掉多余液体。

第三步:将两支试管中浸有1%愈创木酚的稻米分别倒入两个对应编号的培养皿中,用镊子摊开,然后,用移液管吸取体积分数为1%的过氧化氢分别滴入培养皿内,使所有稻米都浸有过氧化氢。

第四步:一段时间后,用放大镜观察两培养皿中稻米的颜色变化。

预期结果及结论:A培养皿中的新稻米呈红褐色。B培养皿中的待测稻米若颜色很浅或几乎无色,则是陈稻米;若待测稻米颜色也呈红褐色,则是新稻米。

请据此准确书写本实验的实验原理:______________。

【答案】植物体内的过氧化氢酶在有过氧化氢存在时,能使某些酚类物质(如愈创木酚)氧化成红褐色物质,其颜色的深浅与过氧化氢酶活性呈正相关

【解析】实验原理可以依据已知的实验目的和材料书写,也可以在实验完成后,根据实验的过程和步骤等书写。其内容一方面侧重于写出为什么这样操作,另一方面侧重于写出为什么出现这样的现象。这里面涵盖了自变量作用的科学依据、操作自变量的原理和因变量获得的原理等。依据实验目的可知,本实验的自变量为过氧化氢酶活性的强弱,再结合实验材料、用具可知,因变量为质量分数1%的愈创木酚氧化后的颜色变化。因此,实验原理可概括为①植物体内的过氧化氢酶在有过氧化氢存在时,能使愈创木酚氧化成红褐色物质;②愈创木酚氧化后颜色的深浅与过氧化氢酶活性呈正相关。

四、四步规范书写实验步骤

每年的高考中都会出现实验设计类的试题,有的需要写实验思路、有的直接要求完善实验步骤。通过对这些试题的考查暴露出最多的问题就是考生的书写和表达能力的缺失。因此,在平时的复习中,教师要尤为关注对实验步骤的规范书写。

生物学实验规范的步骤大致可分为四步:(1)材料分组编号(设置对照实验),这里需要注意材料应具有同一性,分组应具有随机性,编号应具有规范性;(2)对不同的对象施以不同的处理(控制自变量)。施加实验条件时,需遵循对照原则和单一变量原则,如实验组添加试剂时,对照组须添加等量蒸馏水,有时须添加等量的该实验生物的等渗溶液;(3)给予相同且适宜的条件(控制无关变量),排除或隔离无关变量对实验效果的影响。例如在验证生长素能促进果实发育的实验中,一组要求无生长素,需在开花前用纸袋将雌花套住,隔离外来花粉的干扰;(4)实验结果的观察与记录(因变量的预测)。将两套或多套装置放在相同且适宜的环境中培养(或用相应方法处理,如振荡、加热等),一段时间后观察现象并做好记录(一般是计算出平均值),如A组中出现了……现象,B组中出现了……现象,或A组比B组……

【例4】1928年英国细菌学家格里菲思想研制出能够抗肺炎双球菌的疫苗。肺炎双球菌初次进入小鼠体内后,一般先要经过吞噬细胞的摄取和处理,将其内部隐藏的抗原决定簇暴露出来,并传递给T细胞。T细胞释放淋巴因子作用于小鼠体内的B细胞,B细胞进而增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗肺炎双球菌的抗体发挥免疫效应。有人设想抗R型细菌的抗体也能抗S型细菌(R型细菌可以作为S型细菌的疫苗)。请设计一个实验验证这一想法:

实验目的:验证抗R型细菌的抗体也能抗S型细菌(R型细菌可以作为S型细菌的疫苗)。

实验原理:动物体受到外界抗原性物质刺激后可以产生特异性抗体,将抗原消灭。

实验材料:实验小鼠若干只、S型活菌、R型活菌、生理盐水、注射器等(提示:可用生理盐水配制一定浓度的活菌液,但浓度和剂量不作要求)。

实验过程:

①__________________________________________;

②__________________________________________;

③_________________________________________。

实验结果及结论:甲组小鼠存活,而乙组小鼠死亡,说明抗R型细菌的抗体也能抗S型细菌(R型细菌可以作为S型细菌的疫苗)。

【答案】①取实验小鼠若干只,均等地分成两组,分别编号为甲组和乙组

②在甲组小鼠体内注射用生理盐水配制的R型活菌液1 mL,在乙组小鼠体内注射生理盐水1 mL

③一段时间后,再分别给甲、乙两组小鼠注射用生理盐水配制的S型活菌液1 mL,观察两组小鼠的生活状况

【解析】通过对实验目的的分析,可知本实验的自变量是抗R型细菌抗体的有无。再依据实验结果及结论对实验过程进行设计:对小鼠进行分组编号,如将小鼠均等地分为甲、乙两组;然后一组施以变量(注射一定量的用生理盐水配制的R型活菌液)处理,另一组注射等量生理盐水作为对照组;一定时间后,分别对两组小鼠注射一定量的用生理盐水配制的S型活菌液,观察两组小鼠的生活状况。

五、结语

高中生物实验按照不同的划分标准,会出现不同的类别。如按实验类型可分为显微观察类、验证鉴定类、调查模拟类和探究设计类;按考查角度可分为实验目的和原理、实验方法和操作、实验结果和结论;按高考题型可分为验证性实验、探究性实验、评价和修正性实验;按试题题材类型可分为文字信息类、曲线数据类和表格数据类。无论是哪种类型,都需要考生具备生物科学探究和理性思维等核心素养。这些都是《高中生物课程标准》的课程目标之一。

高中生物教材中提供了形式、内容丰富的实验教学材料。实验既是深受学生喜爱的课堂教学形式,也是培养学生观察能力、思维能力、分析问题和解决问题等科学探究能力的有效途径。因此,教师要积极利用教材中的实验教学素材来组织高三复习教学,遵循从扎牢基础知识到提高解题技能到内化规律方法的过程。充分重视对学生实验探究能力的养成,在实验设计和实践活动过程中,改变教学方式,敢于创新,更好更快地帮助学生形成科学观点和批判性思维,让学生掌握科学的方法和技能,提高科学探究能力。

——与非适应性回归分析的比较