失效模式-效果分析法在超高龄患者PICC维护中的应用

陈 娟,刘长英,成 慧,黎佰莲

PICC是一项将导管从外周静脉置入到中心静脉的技术,广泛应用于需要长期静脉药物治疗、全胃肠外营养支持及外周静脉血管条件较差等情况[1]。它是一种有创操作,如果维护不当会导致感染、血栓、皮肤受损等并发症的发生。由于超高龄患者基础疾病多,预后差,如何最大限度地减少置管带来的风险,一直是护理方面关注的重点。失效模式-效果分析(Failuremodeandeffectsanalysis,FMEA)法是一种基于团队的、系统的及前瞻性的分析方法,能够早期识别PICC带来的风险并进行分析,由护理团队制定措施,最终达到护理安全的目的。我科在PICC维护过程中运用FMEA科学管理方法,不仅规范了导管的维护流程,有效降低并发症,同时确保静脉输液的安全,提高了患者及家属的满意度。现将研究结果报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料 选取我院干部病房ICU2015年9月-2016年8月行PICC置管患者64例,均采用美国巴德公司,规格为4Fr安全型三向瓣膜式PICC导管,置管部位均为右上肢贵要静脉或肘正中静脉。将2015年9月-2016年2月32例患者(男性23例,女性9例,年龄87-95岁)采用PICC传统的维护方法;将2016年3月-8月32例患者(男性22例,女性10例,年龄88-93岁)采用改良后的PICC维护方法,家属均签署知情同意书,将两种方法进行比较。两组患者性别、年龄、导管型号、置管部位比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2干预方法 传统组采用常规维护方法。改良组采用在此基础上运用FMEA模式改进后的PICC维护流程。

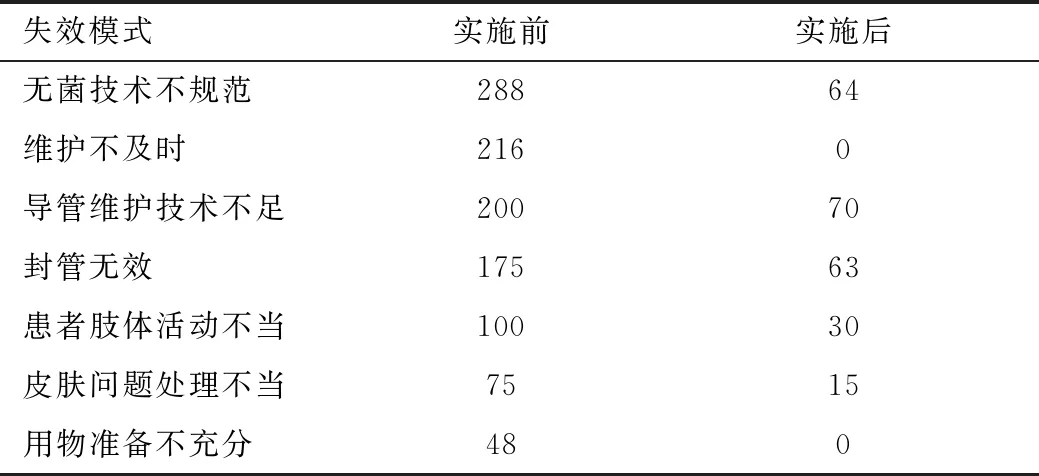

1.2.1步骤 (1)组建FMEA项目小组,由科室护士长担任组长,小组成员中3名为静脉治疗护士,1名为护理质控员,均为自愿参加。(2)绘制PICC维护流程,利用头脑风暴法,罗列出PICC维护流程中每个步骤可能失效的模式,对其进行决策性分析。(3)计算优先风险数值(riskprioritynumber,RPN),计算每个失效模式的RPN。RPN=Occ×Det×Sev[2]。RPN值越高说明安全隐患越大,是急需采取措施及时改善的部分;数值越低表示此过程即使完全去除,也可能不会过多地影响整个过程[3]。Occ为失效模式发生的可能性,Det为被发现的可能性,Sev为严重度,Occ、Det、Sev三者的分值均以1分-10分计分,分值越高表示可能性或程度越重,成正比关系。(4)实施改进措施:选择其中RPN值最高的7个失效模式并对其影响因素进行分析,制定完善的改进措施(见表1)。

1.2.2实施改进措施 对全科护士进行PICC相关知识培训,设置管道维护护士岗位,每周定期对PICC置管的患者进行维护,制定标准化流程,规范各类皮肤问题处理方法,掌握正确的冲封管手法,填写维护登记本,定期分析总结。观察失效模式的RPN值是否下降、置管后并发症及非计划性拔管发生的情况,如实施过程中有困难或效果不佳,立即重新制定新的护理措施。

表1 PICC维护流程中失效模式分析评定与改进措施

1.3评价方法 失效模式的RPN值,PICC置管后并发症及非计划性拔管的发生率。

1.4统计学方法 数据采用SPSS21.0统计软件进行处理分析,计数资料采用χ2检验,检验水准:α=0.05。

2结 果

2.1实施FMEA方法后RPN值较之前相比(见表2)

表2 改进前后RPN值(分)比较

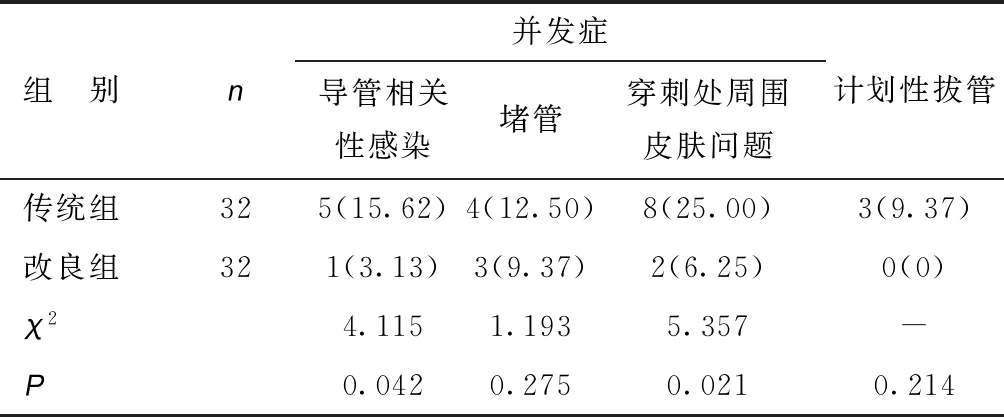

2.2两组PICC置管后并发症及非计划性拔管发生率比较(见表3)

表3 两组PICC置管后并发症及非计划性拔管发生率比较 [n(%)]

3讨 论

3.1FMEA最早是由美国国家宇航局(NASA)形成的一套分析模式,可清楚了解失效问题的严重性,并找出各种可靠的原因,通过系统的质量改进提高员工的士气,鼓励团队精神[4]。国内人员应用该模式较晚,李丽琴[5]、吴静[6]等分别将FMEA模式应用到降低皮试流程、住院老年患者跌倒[7]、检验标本运送的管理[8]、手术器械处理流程及急诊留观患者转运安全团队中,已初见成效。基于FMEA法是一种系统性、前瞻性的分析方法,对于PICC置管后的并发症问题可以行先期控制,而不是等到问题发生了才亡羊补牢。我科运用FMEA后,改良组PICC导管相关性感染、穿刺周围皮肤损伤、非计划性拔管的发生率分别由之前的15.62%、25.00%、9.37%下降至3.13%、6.25%、未发生(P<0.05),见表3。护理人员运用FMEA法有效的分析导致皮肤受损的原因,主要是该类患者心肾功能差;皮肤水肿明显、弹性差、脆性大,表皮层和真皮层老化,皮肤屏障功能大大下降,当受到物理、化学等刺激时,易出现过敏、红肿、水泡等皮肤损伤。对于上肢水肿的患者尽早抬高上肢,皮肤过敏的患者通过更换消毒液品种,或运用抗过敏敷贴,或采用纱布加弹力绷带固定导管等一系列有针对性的措施,护理人员管控皮肤受损的能力大大提高,对于规范PICC维护流程起到了全面、预见性的作用,使PICC技术得以安全实施。但是由于我科收治均为超高龄患者,基础疾病多,静脉用药复杂且使用时间长,堵管的发生难以控制。

3.2实施FMEA评估后,其失效模式的RPN值较前降低,见表2。将FMEA运用到PICC的每个维护环节中,找出潜在隐患并进行量化,按照分数高低进行排序,护理人员通过评估做到风险心中有数、一目了然,制定改进后的护理措施,并由护理质控员记录并监测措施的可行性。最终形成标准化完善的维护流程,使复杂的维护操作变得易于掌握,最终达到增强护士执行力,提高护理质量,保证患者安全的目的。

3.3FMEA方法注重细节管理。本研究对于RPN值最高的7个失效模式提出改进措施,避免盲目重复的解决问题,督促护理人员找准原因,以问题为导向,从根因出发。基于超高龄患者住院时间长,耐药菌发生比例较大的特点,我科对护理人员进行感控培训,直至考核过关方可上岗,自制管道维护专用车,自制彩色警示标识,专门设置管道维护岗位等措施,细化PICC维护流程,显著降低置管感染率,最大限度地减少护理风险的发生。

3.4护理人员的主观能动性显著提高。利用头脑风暴法充分发挥护理人员工作的主动性、积极性,避免花费大量人力、物力,最终形成规范统一的导管维护流程,提高管理效益[9]。由于我科护理人员存在年轻化、居住分散、倒夜班多的特点,利用固定时间、地点开会,参加的积极性不高。因此我们利用多媒体平台,利用头脑风暴法,极大地提高了护理人员参与PICC维护工作的主观能动性。同时注重对患者的健康宣教,显著降低了置管的并发症,极大地减轻患者的痛苦,缩短入住ICU的时间,提高了患者生活质量。

4结 论

FMEA模式应用于超高龄患者PICC维护流程,对于降低PICC置管后并发症是有效可行的,特别是在预防导管相关性感染及穿刺周围皮肤问题方面具有显著意义。不但可以保障输液安全,同时提高护理质量,适应现代化的护理需求,因此失效模式-效果分析法在PICC维护中运用值得临床推广。