山西地方戏·民间艺术资料汇编(三)

赵斐 余从

上党宫调源流与沿革概况介绍

一、上党宫调,发源于泽州是可能的。例如:河北沙河县一带,有梆子戏班与上党戏同,他说是泽州调,这上党戏名称宫调是搞不清的。有人说:“北宋时,泽州孔三传,创造西厢记诸宫调,与上党戏有密切联系,故起名为宫调。”又有人说:“孔三传创造西厢记,是鼓词诸宫调,与上党戏差别太远,况且北宋到明代相离三四百年,中间如何继承,如何创造,也无根据,况且上党戏,老艺人辈辈口传心授,都说是上党大戏,也没有人说过宫调,到了民国二十四年,潞城任超戏三乐班,到太原省去唱,有旧政府的秘书长,贾景德,和马俊给上党戏起了个上党宫调名称,自此才叫上党宫调。”又有些人传说:“明朝朱洪武的儿子藩王镇守潞州,这上党戏是从皇宫出来的,故名宫调。这种说法也是没有根据的。”又有人说:“京剧到皇宫演出过多少次也没有起名宫调。这就是上党宫调实际材料,希大家继续调查,研究处决。”

二、写历史必须实事求是,知什说什,知甚写甚,为此调查了很多时候,除了老艺人传说外,别无根据,据老艺人传说:“前者上党戏历来实难考究,只听说明末时有一个鸣凤社,原属阳城县鸣凤村,有一个财东供了一班鸣凤社戏,他有一女,许与晋城四义村财东儿子为婚,在出嫁时赔给闺女一个鸣凤班戏,故名四义戏、鸣凤班,这是一个确证。”

三、据调查上党戏有两个特点:第一个特点是,地主阶级竞争供戏,自鸣凤班以后,继续有很多大财东,为了争名夺利都争先恐后供戏,例如:道光年间,长子县上霍村有一财东贾引只,用很多钱供了班三义班,请了些老先生编了很多剧本,有《奇文传》《混冤案》等。又如:壶关大河口村,财东王大胆,用了十万两银子,供了一班戏,名乐意班,请了很多先生编戏,有《黄河阵》《天门阵》等,制了一套金行头(黄河阵用的)以后相继的有黎城连家女的培盛班,后来任超供三乐班等等。第二个特点是,上党戏是最能抖排场,例如:旧时七月初一潞安大会唱戏,挂着十个大缎幔子,设大朝有十几个大臣、宫娥内臣武士等,一场共能出三十多人,在出兵卒能抖五趟大排场等等。从这两个特点中,能看出一个阶级斗争来,这戏剧起初一定是劳动人民创造起来的,后来被地主阶级把劳动人民的财富夺到他手,地主阶级就把这部财富,当成他们的商品,他们的一切行动,是从他本阶级利益出发,一方面是为了扩大他的个人荣誉,又一方面为了剥削穷苦唱戏的,使劳动人民给他们服务,来发大财,再一方面他们为了宣扬统治阶级星、宿、命运、君权、神权、封建迷信等奴化政策戏,来麻醉劳动人们,就编了很多朝代戏,又规定了显著劳动人民各种条规、遗风。例如:“秧歌乐子戏不能敬神。”不出朝廷不为戏,又不准未出阁女子和寡妇等入庙看戏。还不准妇女唱戏等,封建统治遗风,以上种种说明上党是个偏僻的、交通不便的地区,封建旧规条甚是浓厚,与上党戏不前进,是有很大关系的。

四、虽然上党戏多年来是地主阶级掌握的,在政治上给了人民很多落后东西;在另一方面,对戏剧艺术遗产,创造出很多丰富的好东西,对人民是有利的。例如上党戏音乐和打击乐器有很多宝贵的东西。①打击唱腔方面有:【大板】【四六板】【官板】【一马三箭】【哭板】【二行板】【老花腔】【垛板】【满子花腔】【中歆板】等。②哨哪(唢呐)曲子有:【黄歆滚】【得翅返】【五马】【大起扬会】【出队子】【滴流子】【庭通】【征西北】【追太平】【小起扬会】【风玉松】【划密书】【贬江南】【马寿桃】【花堂排筵】【四面镜】【禄返清】【头支圪曲】【二支圪曲】【三支圪曲】【出子绑桩台】【扬州绑桩台】【老板绑桩台】【三朴阳】【满凤台】【例丁来】【朝天子】【汉中山】【普天昆曲】【小桃红】【八节坡】【噹噹鼓】【大开门】【小开门】【加官】【封相】【大上寿】【五花上寿】【大赐福】【下山虎】【凤山垮】【王都城】【拜王后】【富贵长春】【小八仙】【向宫花】【大小赤金好】【闹端阳】【前待待】【报子令】【变调迎贤阁】【六毛令】【一贯签】【水歆衣】【盗春台】【青古】【一支花】【六马】【堡安州】【白鹤仙童】【百步云板】【天下乐】【天降灵霄】【福寿如金当】【千秋帅】【马叫夜飞】【苦想死】等等调曲。还有二簧戏,许多排调,与京剧显然相似。还有罗赚戏,唢呐□□不必尽述。

五、上党大戏中有昆梆罗卷簧五大调门,这二簧戏来源有许多老艺人传说:在清代因上党区遭了荒年,许多艺人逃到山东去唱戏(也许是光绪三年,上党区遭旱灾),后来年景过来,他们回来,带来二簧戏,这昆曲原产于江苏昆山,上党的昆曲,一定是从外边吸收来的,这罗卷调是唱完整会戏,最后送人的小曲戏,才用罗卷调,吹唢唢调,有《打面缸》《卖烧饼》,其下只有梆子戏,是上党戏中的主要腔调。

六、上党戏历年来,听老艺人传说:有了三百余年了,就从鸣凤班算起来,也有三百余年。据前调查上党戏的剧目共有三百多本,上党戏的流行地区,除全上党区域外,已有清代时就流行到山东、河北一部分地区活动。

七、上党宫调自抗日战争以来,受到敌人很大摧残,杀害了许多艺人,有一小部分在敌人压制下苟且偷生,给敌人唱戏,也受了很大压迫;另一部分逼得东逃西散,有时在根据地组织剧团,唱上几天戏,敌人一来就解散了。在1944 年胜利剧团利用旧调(梆子戏)演出军民关系,(双转意)受到了群众欢迎。在抗日战争胜利后,1945 年至1946 年成立了“革新”“朝阳”“虹光”“建国”“民锋”等剧团,也演了很多新剧和新历史剧,对革命工作起了很大宣传作用。自解放以来,上党宫调因多年来习惯,以轰为好,在唱时音乐音高和太乱,把演员唱声压住了,观众听不懂,加上演员光图唱轰,不图唱清的毛病,结果惹起大家对上党宫调冷淡和指斥,说上党宫调不能改造,又说要死亡,因此,引起唱宫调一些同志就悲观起来。后来经过1952 年剧改会,晋城剧团先把音乐改了一下,又排出《游龟山》,各剧团都改了一下,各地观众说,宫调听懂了,才受到群众欢迎。现在各宫调剧团已把悲观情绪消除了,由此证明,固封自守是死亡道路,不管什么戏,只要下决心改革,就有出路,这上党宫调它的优越性是很多的。只要大家努力改革和创造,绝对能演变成民族新歌剧,向社会主义道路迈进。

上党乐子戏源流与改革概况

一、萌芽时期:上党乐子戏,发源在黎城县东仵村,有一个农民兼手工业者,李贵柱。生于1827年,此人虽贫,聪明过人,好看小说故事,特别是爱唱戏。在23 岁时(1850 年),从武安县因灾荒来一难民(不知名姓),此人会唱武安小乐子戏,来此地打工渡口,二人巧遇,在劳动生产中,李贵柱向来人学了三本戏,有《二进本色院》《庄子三探妻》《薛礼回家》,李贵柱根据当地语言、民间小调,并吸收了武安小乐子戏中部分板眼和唱腔,就开始创造成本尺字调乐子戏,(黎城乐子)。李贵柱除自己扮演小生外,又组织了李秋桂(旦)、李长群(旦)、李丑只(大生)、丁仓只(生)、李肚肥(花脸)就在家里排练起来。开始采用化装形式演出,当时服装非常简陋,饰男角的人,就穿着自己随身衣服,饰女角穿着农村妇女衣服,在场面上用一把胡胡、一个鼓板、大锣、小锣,不登舞台,打地圪圈演出。在正月十五日演出时,起了个庆元会名,后因剧本缺乏,李真柱又在小说上编了《桃公子投亲》《雷公子投亲》两个剧,在这个萌芽时期,整整费了五年工夫,才算初步有些成就。又制买了些洋布片简单行头,于1855 年,开始到黎城北山后演唱,受到群众欢迎。北山后群众给李秋桂起了外号叫“眉眼旦”(就是迷人的意思),到1860 年间,就影响到黎潞两县各地,因此附近各村都来请师父教戏,有潞城河村申尚林等,黎城中街村王海林等,李堡村赵马拴等,水阳圪倒(隔道)村李拴劳等,这些村子都请来老师排开了乐子戏。各村在元宵节演出时,都起了“庆元会”“同乐会”等等会名,后因各村演出,剧本贫乏,又派人到武安小乐子戏上,抄来《借当》《赶斋》《拐马》《大丁生》《打鸾英》等等小本头戏,从1860 年到1866 年,各村各会都是季节性的演出。到1867 年,有潞河村杏坡东家,制了一套好戏箱,以申尚林等,为基础,又叫了一些好把色,就成立了合义班,流行到潞安府一带演出。又有黎城水阳隔道村“庆元会”,以李拴老等为基础,也叫了些好把色,流行到襄垣、屯留、岳阳山(安泽县)一带演出,以上情况是水阳隔道村李白芳和老艺人(刀马旦)刘小贜述说的。

二、突破时期:以上这些社会戏小剧本,虽是劳动人民的东西,但是受到封建社会统治者种种的限制和侮辱,例如说:“秧歌乐子戏不能敬神”和“不演朝廷戏不能敬神”等等束缚。在1884 年,有许多老艺人在封建统治下,一心要向上爬,演朝代戏,因此派人到武安平调戏上,去抄《计阳关》《司马庄》《平辽东》《包头山》《九华山》《赤封剑》《忠和亭》《三劈关》等等朝代戏。当时根据剧本变化的要求,尺字调不适用了,有许多艺人,大家努力创造,把尺字调改为上字调。在锣鼓家伙上也有所改进,从此后小乐子戏变成大乐子戏。在作派舞蹈上都有所改进,走南路的把色,学的是上党大戏,(宫调)作派,如:“刀马旦”刘小贜,耍的刀花,就是从大戏学来的。走西路的把色,就是学的蒲剧作派舞蹈,因此乐子戏就分为南路、西路两大支流。南路有潞河村合义班,李家庄福义班和长治八义村天成班,这是走南路班乐子戏。走南路的著名演员,有申尚林、赵马拴、王海林、王松林、王三贵、王小喜、王丑福等等,经常流动到潞安府八县各地活动。在上党各地舞台上,留有题诗为据。西路有水阳隔道庆元会,城南村,刘奠元成立了天元班(到西府又分为两个班次),又有子镇村七先生,叫王楼头当掌班,成立了一个班子。走西路的名角,有刘奠元、王小秃、李四虎(唱黑脸)、计东、小郭、王小为、王水云、李水珠、王三和、李福贵等,这些走西路班子的把色,经常流行到岳阳、沁水、阳城、平阳府、蒲州府一带演出,在平阳府当地群众叫乐子戏为弦子腔,在阳城一带叫乐子戏为罗罗戏,有平阳府等各地舞台上溜题诗为证。

三、黄金时期:在1914 年,有蒲、平、潞、名角王三和(是黎城西仵村人),生来一付清脆圆润的歌喉,和肯于苦学苦练的精神。在平阳府学了十多年,学了一套最高技术。在唱腔上有些蒲剧味道,但是与乐子戏熔化的很好听,例如:《宋江坐楼》叫板,《三劈关》唱三板,《计阳关》唱起腔,在某些唱腔中,带有“哪哈咳”最好听。在作派舞蹈上,例如:《高平关》下场势,《访通州》耍双枪,《禅玉寺》栽根头、跌八杈,和各种武戏中掇腿、耍支口、耍甩发等等巧妙舞蹈,特别是喜怒哀乐表情动人。在悲剧时用的是低音,唱喜剧用的是高音,他有高八度、低八度嗓子,发音最好听,到处受人欢迎。如:潞安府七月初一日大会,这是上党最大的古会,每年要搭三圪节楼大舞台三个。自古规定:秧歌乐子戏不准占这三个舞台,虽然王三和是最出名的好把色,在封建统治下,只能在火神庙演出。但是王三和大显身手,唱了三天,结果把三台大戏唱赢了,从此以后乐子戏受到了上党群众的热烈欢迎。在这时期统计,演出大小历史剧共有50 余本,这就是上党乐子戏走向了最兴盛的时期,也就是黄金时期。

四、抗战以来时期:自抗日战争开始以来,各地艺人们常受着敌人汉奸残酷地摧残,特别是太行太岳两区最是残酷。西路乐子戏演员,大多数被敌人残害而死了,因此,现在临汾一带没有乐子戏班了。同时,南路乐子戏演员,被敌人杀害了很多,敌人又把大多数戏箱烧毁了。自共产党抗战来了后,艺人们在党和政府领导下都翻了身,还有许多艺人参加了革命工作、当了干部,特别是光荣的参加了共产党,因此,艺人们在革命工作中表现的最积极。同时,上党乐子戏在抗日战争中,配合各个时期的政治宣传工作,做了很多可歌可泣地、最显著的成绩,如:1938 年,黎城抗日剧团演出《洋车夫打日寇》新剧,1939 年胜利剧团前身抗战剧团利用旧调(乐子调)演出新剧,有《大战平型关》《大战神头岭》《汪精卫叛国》《妇女杀敌》等等新剧。在效果方面:例如:“在长治城外,中山头村演了三天新剧,激动了人民抗日热情,当有二十三名青年报名参军。又在1940 年间演出《茂林事变》《反扫荡》《亡宋鉴》,又在1941 年和1942 年演出《难中难》《苦中苦》《打蝗虫》等等30 余出新剧,对宣传抗日战争起了很大推动作用。在土改运动中,各个乐子戏剧团演出《白毛女》《王贵李香香》《圈套》等新剧,对土改工作起了很大推动作用。特别是解放战争时,有胜利、大众、黎明、降河等剧团,到汤阴、清华等各前方劳军演出,有:《民兵杀敌》《血泪仇》《白毛女》《三打祝家庄》《光荣花》等剧,当时前方部队有三纵队、六纵队、四纵队、八纵队、九纵队、十纵队。1947 年全年共劳军有40 余个团,对解放战争有很大鼓舞作用。在1944 年,有胜利剧团演出劳动英雄《李顺达》《兄妹开荒》《动员起来》《小二黑结婚》等,在1945 年有黎明剧团演出《浪凤标合作社》和《防治能手童喜技》,后有大众剧团等演出《周喜生转变》和改造懒汉等生产新剧,对生产运动工作起了不少推动作用。又在抗美援朝运动和镇压反革命运动中,演出了《鸭绿江》《反对细菌战》《中朝人民一条心》《不拿枪杀敌人》等等新剧,统计各乐子戏剧团从1938 年到1948 年,共演出新剧和新历史剧有300 余本。在1945 年1 月,吸收女演员参加剧团,才打破以往封建束缚,不许妇女唱戏的老规矩。现在上党乐子戏各剧团已发展了一百几十名女演员。再一方面,自抗战以来,在敌人的压迫下对民族遗产旧戏曲有很大摧残。在1948 年后,才注意到保留民族遗产和戏剧改革是一项重要的工作。现在统计上党乐子戏传统的大小历史剧本共有80 余本。在这几年来,对旧剧改革也做了一些微小成绩,例如:在改造女角的化装舞蹈等比以前好的多了,但是比其他剧种还差的很远。现在乐子剧团共有十余个,大家正在努力改革旧剧,朝发展新歌剧的方向前进!

北路梆子源流

北路梆子是晋剧里边的一种艺术形式,它富有民族风格、激昂慷慨的唱腔,配以优美动人的音乐,的确是我们宝贵的民族遗产。它的流传地是右岭关以北忻县、定襄、五台、崞县、代县、繁峙、大同,以及呼和浩特一带。它的形成因历年久远,很难条分缕晰地,加以说明。但是它的群众基础,多少年来,一致是为群众所欢迎爱好的。现在北路梆子现有的老艺人谈,根据他们的师承,已经有一百多年的历史。过去曾出现过不少的名演员,如老十三旦、骡驹红、老狮子黑、飞来凤、十二红、一杆旗、锦至红等人,现在仍为大家所称道。近20 年来,著名的艺人,有十六红、两股风、小十三旦、折半黑、锁柱黑、王石娃娃、两盏灯、花女子(现在呼和浩特)、小电灯(现在)、小福女等多人。

自从日寇侵华,给我们优秀的民族遗产——北路梆子同样地带来了灾难,名演员十三旦和十七红先后被日寇杀害。所有北路梆子的演员担心自己的命运,就改行的改行、转业的转业,从此以后,北路梆子就没有正式的班社了。剩下没有改行的演员,也因为既没有北路梆子的班社,而又不能不演戏而维持生活,所以有不少的演员,该习中路梆子的唱腔,参加了中路梆子的班社。因之北路梆子遭受到一蹶不振的境地。

日寇投降,国民党继承了日寇的残暴作风,整个戏剧节遭受从来未有的迫害,对剧种的恢复更谈不到。解放以后,在毛主席百花齐放、推陈出新的号召下,北路梆子的老艺人,都是在怀着万分的信心,期待着恢复我们的民族遗产,为工农兵而歌唱。

剧种源流

征求了老艺人谈北路梆子改变中路的原因:

根据老艺人王金凤、丁义、杜义甫等谈,“晋北的戏剧在前40 多年,我们学艺的时候,师傅们常对我们说,‘咱们学的是陕西梆子蒲州调’,普通是蒲调,用的是塔音,后来因为金兰红,由东口回来,用一种背股音,当时名闻冀晋,所以一般艺人,都向他学习新的尖音高调,称为北路梆子。近几年来,丁果仙艺术精巧,音调宜人,有晋剧大王的称号,所以现代艺人又爱慕的学丁果仙的塔音,因此北路梆子又转入改变中路音调的阶段。”其原因如此,请作参考。

新中晋剧团编导组

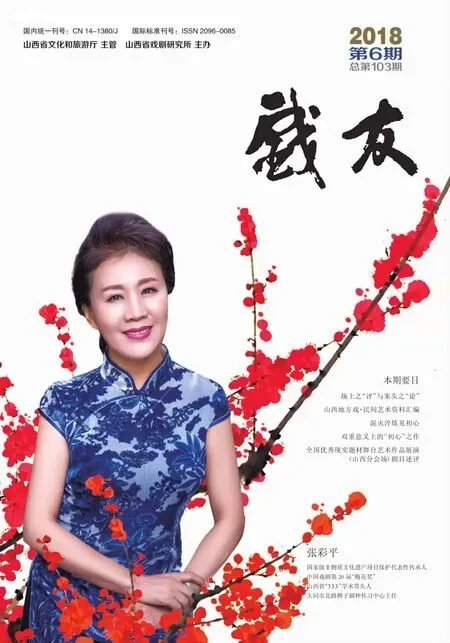

一九五四年十月二十二日