基于语料库的古代汉语教材预期成效评估方法及应用

邱 冰,皇甫伟,朱庆之

(1. 北京语言大学 人文社会科学学部,北京 100083; 3. 北京科技大学 计算机与通信工程学院,北京 100083; 2. 香港教育大学 人文学院,香港 999077)

0 引言

古代汉语是高等学校中国语言文学及诸如中国历史、中国哲学等相关专业一门重要的基础课程。古代汉语的教学活动源远流长,而作为现代意义上的高等教育课程则始于1952年。古代汉语课程的目的是透过以先秦散文为主的古典文献的讲读,建立学生对古代汉语书面语的感性认识,并配合理论知识的讲授,帮助学习者从感性认识上升到理论层面,提升学习者阅读及理解古代典籍的能力。

教材是教学内容的载体和要件之一,与教学活动的预期目标有着密切的关联。古代汉语教学内容一般包括语音(即传统音韵学)、词汇、语法和文字四个方面的内容。目前教材较多采用通论和文选相结合的体例: 通论部分是集中或总结讲授,主要内容包括语音、文字和与句式有关的语法知识;文选部分是随文讲授,主要内容包括文中出现的语音、词汇、语法和文字等知识。从教学目标和教学内容上看,文选部分是目前“古代汉语”教材的主要组成部分。

近60余年来,据不完全统计,内地出版的“古代汉语”教材达200余种,不同教学对象不同教学目的的多层次、多类型教材体系已经形成。然而,现有“古代汉语”教材的文选部分仍存在一些问题,最为突出的是[1]:

第一,在文选篇章的选择和先后顺序的安排上,不是基于语言现象出现的多寡以及重要程度的客观评估,多数是根据教师和编者个人的主观经验;

第二,尽管“古代汉语”教材中已经分为普通高校通用教材、师专教材、电大教材、成人自考教材和留学生教材等类型,但这些教材大同小异,较少考虑学习者的程度、等级和学习需要,教材的教学效果也难以量化评估。

成效导向教学(outcome-based education,OBE,或译为成果导向教学)的教育理念在1981年首次被提出[2],该理念以学生的学习成果为导向,认为课程的效果是具体并可检测的,在此基础上设计教学内容和教学方法。截止目前,成效导向教学对欧美教育发达国家的教学改革起到了积极的作用,也受到了我国教育界的重视[3-6],并产生了重要且积极的影响[7]。考虑当代大学教育的新需要,将成效导向教学理念应用于“古代汉语”课程,避免已有教材的不足和局限,推动“古代汉语”教学从传统的经验式过渡到现代的科学式,已经成为不少学者的共识[8]。要实现这个转变,“古代汉语”教材内容的科学化是重要的前提和基础。

教材的科学性是指课程内容的选择要建立在一定的标准或统计数据之上,而不是主要凭借主观经验确定。教材中包含的教学知识点是明确的,学生预期的学习成果(intended learning outcomes,ILO)才有可能是可评估的。当然,学生的实际学习效果还依赖于具体教学活动过程和学生自身能力水平以及时间精力的投入,但是本文仅讨论由教材自身所确定的预期学习效果,称为“教材预期成效”。

语料库和知识库是语言教学科学化的基础,学界已经开展了汉语综合知识库和词汇知识库的建设,探索了它们在汉语教学中的应用[9-11],但面向“古代汉语”教学的语料库建设,尤其是在基于语料库的教材预期成效量化评估方面,仍缺乏研究和应用。

文选是“古代汉语”教材的主要组成部分,词汇又是“古代汉语”教学内容的重点[12],因此本文基于面向古代汉语教学的词汇知识点语料库[13], 探索性地开展“古代汉语”教材文选部分预期成效量化评价的研究。本文将以王力主编《古代汉语》(校订重排版)(第一册)和王硕编著《汉语古文读本》(第二版)为研究案例,对比分析两种“古代汉语”教材中的教学知识点分布、预期学习曲线和成效。选择这两部教材的原因如下: 一方面,两部教材具有不同的学习受众和教学目标,前者是针对中国学生,后者则主要面向留学生。两种教材存在的差异性,有助于评估本文教材预期成效量化方法的合理性。另一方面,两部教材的文选编排顺序不同。在《古代汉语》凡例中,王力先生指出文选顺序“既按时代、又按文体,有的还要照顾由易到难、循序渐进的原则”[14]。后者《汉语古文读本》则打破了时代和文献出处的顺序,更多地考虑了由浅到深的学习过程。两种教材文选编排次序的差异有利于细致地讨论学习者的预期学习曲线以及可能的学习顺序优化。

本文将基于教学知识点语料库,对两种不同性质和文选编排的教材进行预期成效量化评估,同时还将讨论文选的重新排序,使之呈现更加符合循序渐进过程的学习曲线,以量化数据为现有教材以及教学内容的安排提供科学依据。本文在一定程度上可为“古代汉语”教材编写和评估的科学化、为成效导向教学在“古代汉语”中的应用提供探索性的思路和基础数据。

1 教材预期成效的评估方法

本节将简要介绍面向古代汉语教学的词汇知识点语料库的建设,并给出基于此语料库的教材预期成效评估方法。

1.1 古代汉语词汇教学知识点语料库的建设

“古代汉语”课程文选主要来自于上古时期的文言作品以及后来各个时期模仿上古文言创作的作品。本文选择这一时期的16部经典文献,具体包括《左传》《国语》《战国策》《论语》《孟子》等,力求能够涵盖古代汉语所有基本和重要的语言现象。然后,按照台湾中央研究院的上古汉语标记语料库[15]的词语切分和词类标记,从这16部文献提取出五万余词汇知识点(lexical knowledge points)。本文将其称为“词汇知识点”,而非简单地称为“词”,出于两个方面的原因: 首先,“知识点”更加贴近教学目标;其次,上古汉语标记语料库的切分单位并不是词,而是词的义位或者用法。以“惊”一词为例,上古汉语标记语料库中有两种标记,一是“惊(VH1)”,此处VH1表示状态不及物动词,例如“襄子至桥而马惊”(《战国策·赵策一》);二是“惊(VP)”,此处VP为使成动词标记,即动词的使动、意动及其他不及物转及物用法,例如“庄公寤生,惊姜氏”(《左传·隐公元年》)。在词汇知识点语料库的建设过程中,同一个词的不同标记用法,是作为多个词汇知识点处理的。据统计,语料库中共提取出单音节词汇知识点20 749个,双音节词汇知识点如“天下(NA3)”31 962个,多音节词汇知识点如“燕文侯(NB1)”2 936个,共计55 647个。以上关于词语属性标注的具体含义请参考文献[15]。

词汇知识点在语料中出现的频率是教学内容安排的重要依据。据统计,学生掌握前1 000位词汇知识点,可以达到对上述16部先秦文献全部词汇现象66%的覆盖程度;掌握前3 795个词汇知识点,可以达到80%的覆盖程度。在教材编写过程中,应有选择地优先收录高频出现的词汇知识点。

进一步地,由于“古代汉语”教材针对的学习对象通常已经具备了现代汉语的阅读能力,古代汉语和现代汉语之间又具有传承性,因此并不是所有词汇知识点都必须作为教学内容,即不同的词汇知识点在教学中的地位是不同的。基于语料库的基础数据,可将古代汉语词汇知识点分为四类,即A、B、C1和C0,如图1所示。

图1 词汇教学知识点的判断步骤

根据语料库的词频排序和统计数据,前3 795位的词汇知识点可覆盖16部文献80%的词汇现象,因此本文以这3 795位的词汇知识点作为高频词汇知识点,其余的均列为低频词汇知识点。据统计,绝大部分低频词汇知识点在上述作品中的平均出现次数低于每部作品一次。低频词汇知识点划为C1类知识点,课堂讲授的成效并不显著,因此可以建议学生通过工具书等自行学习。C1类知识点如“庄公寤(DV)生”(《左传·隐公元年·郑伯克段于鄢》)的“寤(DV)”,“寤”为“牾”的通假字,该用法仅出现过一次。

对于古代汉语高频词汇知识点,如果学习者对这些词并不熟悉,或者现代汉语中已经有了相应的词语来代替的,则标记为B类知识点。以助词“之(T)”为例,该词在上古16部文献中主要有三种用法: ①用在定语和中心词之间,表示修饰、领属的关系,相当于现代汉语中的“的”; ②宾语前置的标志; ③用在主谓之间,取消句子独立性,一般不必译出。这三种用法在现代汉语中均已消失,仅保留在一些书面语色彩较重的文献中,对于一般受众来说比较陌生,因此为一般性知识点(即B类)。

古代汉语高频词汇知识点中,如果该词汇知识点在现代汉语中仍然存在,但是意义和用法不同,则标记为A类知识点。例如“去(VA)”在上古汉语中主要用于表示“离开”,但在现代汉语中语义为“前往某地”。再如“是(NH)”,在古代汉语中是指示代词,在现代汉语中是系词。这种词汇知识点,它们的语义和用法在古代汉语和现代汉语中差异较大,容易导致学习者产生偏误,本文列为重要教学知识点(即A类)。

如果古代汉语高频词汇知识点到了现代汉语中没有发生任何变化,意义和用法均相同,本文标记为C0。例如“不(DC)”,在16部文献中均是用在动词、形容词和其他副词前面表示否定,用法与现代汉语相同,可不列为教学内容。

根据上述判定方法,最终确定A类知识点748个、B类知识点896个,其余为C0和C1类词汇知识点,初步形成了面向古代汉语教学的词汇知识点语料库。

教材并不是词汇知识点的简单罗列,而是由若干古文篇章构成的,因此下文将提出以篇章为单位的教材预期成效的评估方法。

1.2 教材教学成效的评估方法

假设古代汉语教材M选择了若干古文的篇章,可将M记为n元序列的形式:

M=(S1,S2,…,Sn)

(1)

其中n为总的篇章数目,Si为选择的第i篇古文,这里1≤i≤n。令集合A、B、C0、C1分别是互不相交的各类词汇知识点的集合。

对于每篇古文S,可以表示为若干个词的有序串,记符号u(S)为S中的所有词对应的词汇知识点的集合,如式(2)所示。

(2)

其中,w1,w2,…,wm为古文S中的词汇知识点。S中的A类知识点即为a(S)=A∩u(S),B、C0和C1类知识点依此类推,不再赘述。

每学完一篇古文,学习者将掌握更多的词汇知识点,因此可定义学习者的重点知识点(A类)学习曲线,即学习到第k篇古文时所累计掌握的重点知识点数目,如式(3)所示。

(3)

相应的,一般知识点(B类)的学习曲线如式(4)所示。

(4)

此处符号|X|表示集合X元素的数量。A类B类的总学习曲线如式(5)所示。

e(k)=ea(k)+eb(k)

(5)

在课程完成之后,学习者可以获得的总的A类知识点和B类知识点分别如式(6)、式(7)所示。

(6)

(7)

可定义课程成效如式(8)所示。

η=|a(M)|+|b(M)|

(8)

特别地,应该存在:

e(n)=η

(9)

现在考虑教材篇章顺序的影响,假设在学习古文Sj时,学生已经具有前期S1,S2,…,Sj-1的知识,因此并非Sj中所有的知识点都是新知识点。Sj中出现的新的A类知识点可以写作:

(10)

上述教材预期成效的计算方法可为评估“古代汉语”教材的学习曲线和教学成效提供一种具体的可操作的手段。

2 “古代汉语”教材预期成效分析

王力主编的《古代汉语》(共四册)是目前我国高校使用最广泛的“古代汉语”课程教材,本文仅选取其中的第一册,该册主要是先秦散文,以下简称为《古汉》。同时,本文还选取了主要面向留学生的“古代汉语”常用教材作为对照,即王硕编著的《汉语古文读本》(第二版)教材,以下简称为《读本》。下文将对这两种教材进行个案分析和量化比较。

2.1 教材篇幅分析

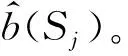

《古汉》共分为四个单元,选文51篇,合计15 000余字。各单元所选古文的数量不一,第一单元10篇,均选自《左传》;第二单元六篇,选自《战国策》;第三单元25篇,分别选自《论语》和《礼记》;第四单元10篇,选自《孟子》。所选古文篇幅各异,其中最长的是选自《战国策》的“鲁仲连义不帝秦”,约1 300字,最短的是选自《论语》的“乡党”,只有十余字。《古汉》教材文选的篇幅分布如图2所示。

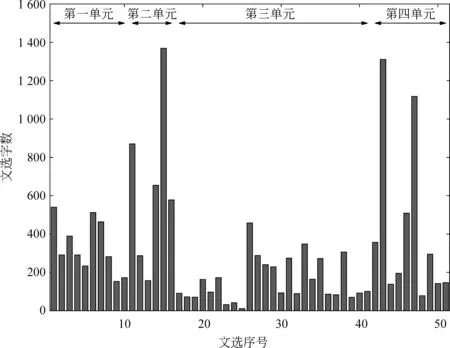

《读本》共计45个单元,每个单元只有一篇古文。本文仅考虑其中的先秦部分,共34篇文章,合计5 700余字。《读本》在选择古文时并没有考虑作品年代的先后顺序和出处,各单元文选部分的篇幅分布如图3所示。

两者比较,在先秦文选中,《古汉》的总字数约为《读本》的三倍,《古汉》个别篇章的长度超过千字,这些长文分布在第二和第四单元,而《读本》最长的篇章不超过600字,主要分布在教材的后部。

图2 《古汉》文选的篇幅分布

图3 《读本》文选的篇幅分布

2.2 教学知识点及其密度分析

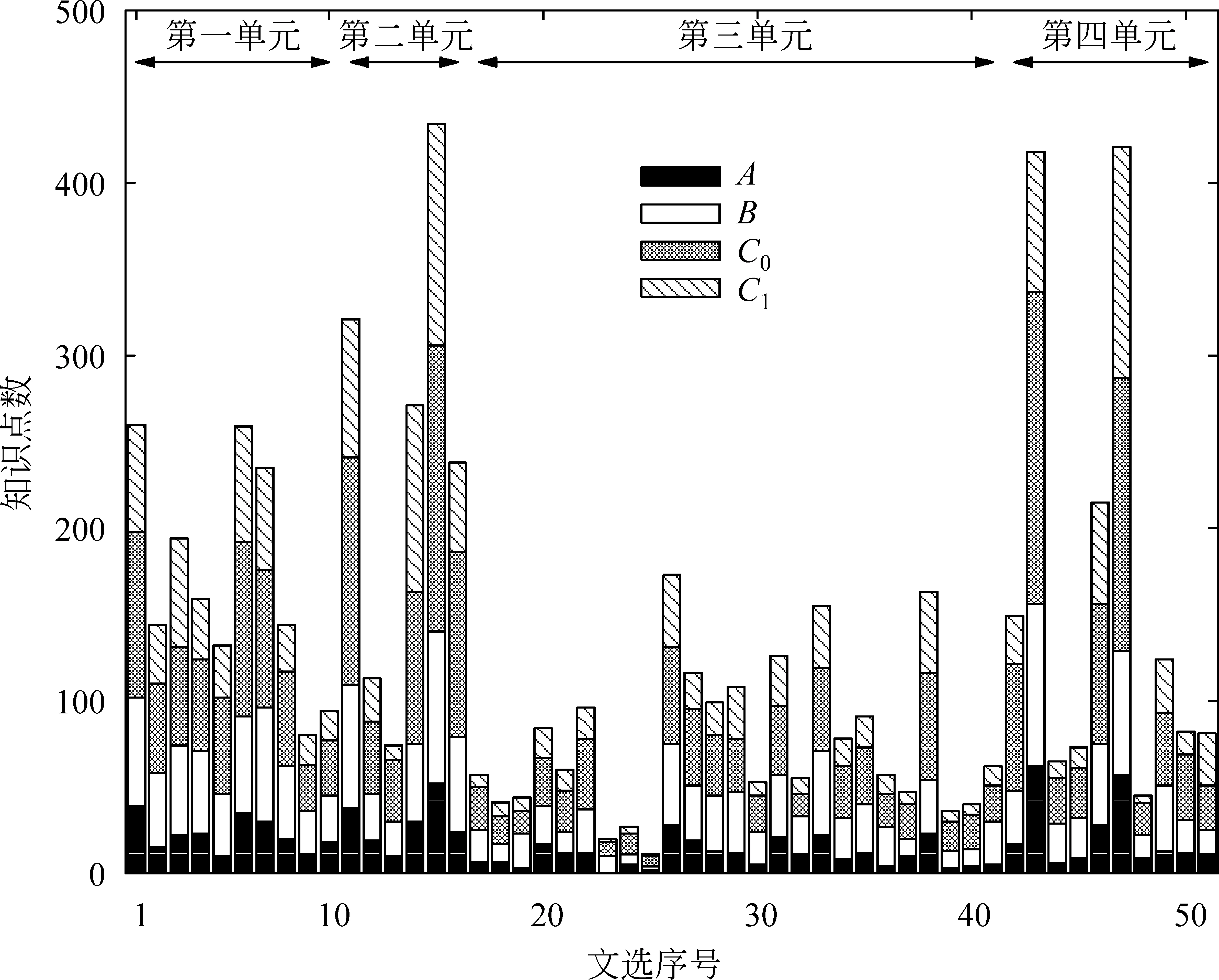

《古汉》和《读本》所选古文中,每篇均包含着不同数量、不同类型的知识点。基于词汇教学知识点语料库,这些词汇知识点分为四类,各类词汇知识点在文章中的分布如图4和图5所示。

通常而言,篇幅越长的文章所涵盖的知识点就越多,这可以通过比较图2和图4,或者图3和图5得到。同时注意到,C0类知识点在古代属于高频词,在现代汉语中也出现并为学习者熟悉,且古今词义用法相同的词占有相当大的比重,这在一定程度上也揭示了古代汉语和现代汉语之间的传承关系。

两者比较,在先秦部分的文选中,《古汉》的单篇知识点平均数量要高于《读本》。若仅考虑A和B两类知识点,《古汉》有多篇超过了100个,而《读本》单篇最多为60余个。

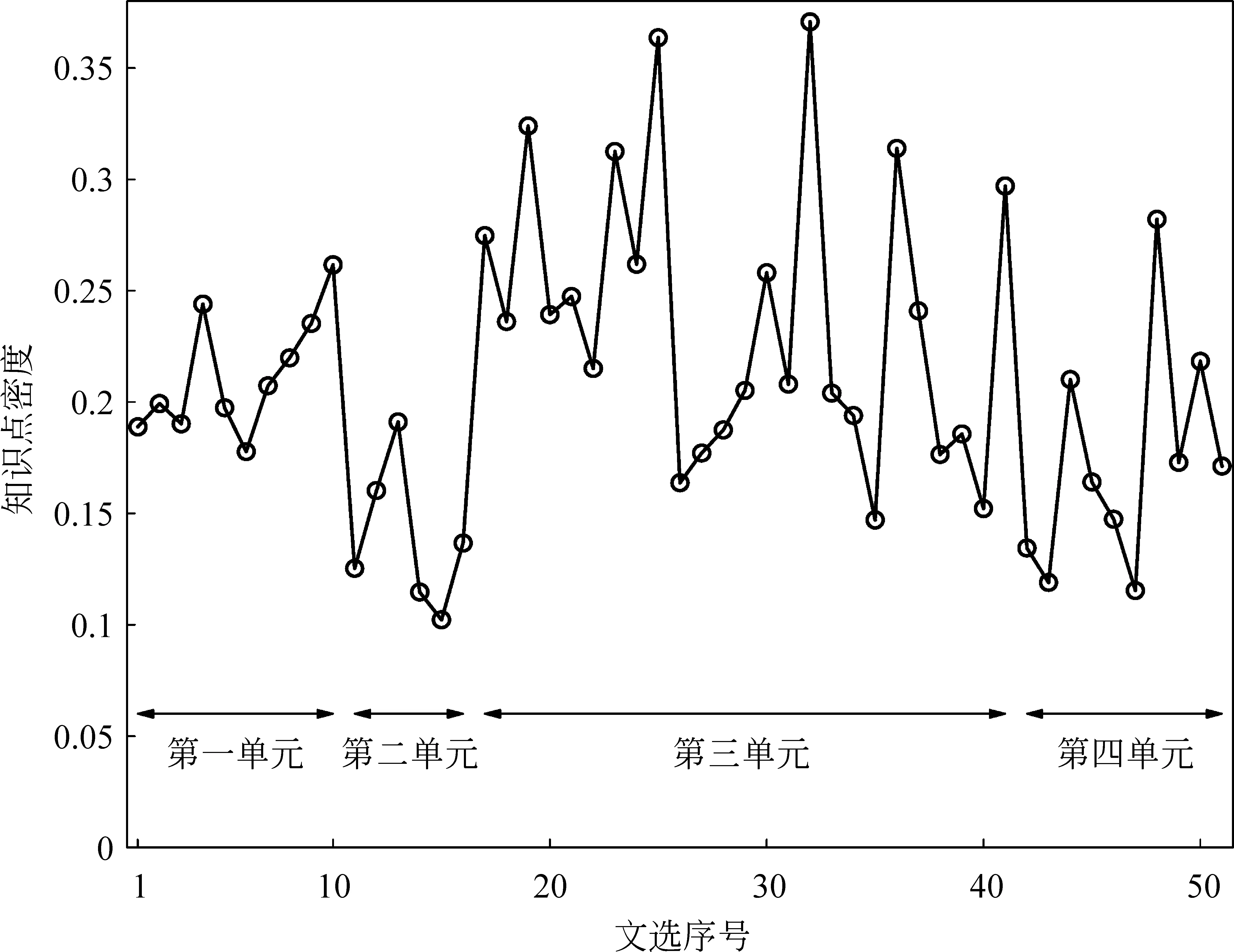

图4和图5中知识点的数量和文选长度有较大的关联,为此需要考虑知识点的密度,即单位数量的字数中包含的A类和B类知识点的总数。不同文章的知识点密度如图6和图7所示。

图6和图7表明,根据字数进行归一化处理之后,各单元的知识点密度存在变化,但两部教材没有显著的差异,大体均为每4~5个字出现一次A类或B类知识点。知识点密度d的计算方法如式(11)所示。

(11)

图4 《古汉》文选的知识点分布

图5 《读本》文选的知识点分布

2.3 新知识点的分布和学习曲线分析

在学习者学习新的文选内容时,并非所有的知识点都是新的,其中仅有一部分是新知识点,另一部分是旧知识点,主要用于复习巩固。

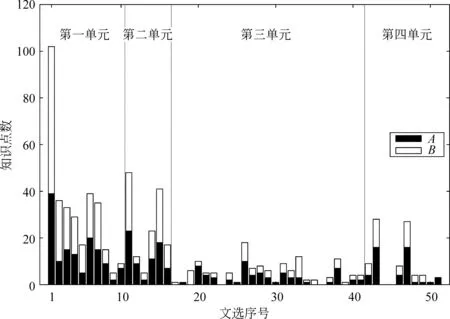

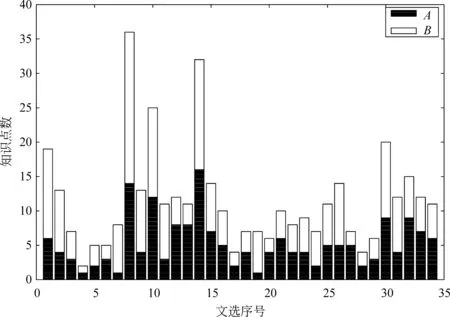

在学习者顺序地学习《古汉》或《读本》的过程中,新知识点的分布分别如图8和图9所示,此处仅考虑A和B类知识点。

图8中,第一单元第一篇文章即《左传》的“郑伯克段于鄢”,大约提供了100个待学习的新知识点,随后文章的新知识点数量大大降低,教学内容主要是对前面所学知识点的复习和巩固。第三单元文选中的新知识点均不超过20个,甚至有若干篇文选不再包含任何新知识点。

图6 《古汉》文选的知识点密度

图7 《读本》文选的知识点密度

图8 《古汉》文选的新知识点分布

图9 《读本》文选的新知识点分布

本节对新知识点的分析数据表明,《古汉》教材中第一单元和第二单元的新知识点明显偏高,尤其是第一单元的第一篇文章“郑伯克段于鄢”就出现了大量的新知识点,学习过程呈现先难后易的情况。

图9中,除了少数文章外,《读本》各篇新知识点数量均不太多,呈现了一种大体平缓的学习过程。

根据本文成效计算方法,可以获得《古汉》和《读本》教材的学习曲线ea(k)、eb(k)和e(k),其中k为所选古文的序号,分别如图10和图11所示。

图10 《古汉》文选的学习曲线

图11 《读本》文选的学习曲线

如图10所示,《古汉》第一单元各篇的新知识点数量较大,因此学习曲线较陡,在第一单元完成后累计135个A类知识点和185个B类知识点,大约已占全书总知识点的47%。随后逐渐变缓,尤其在第三、第四单元的学习上相对平滑。在全书学习完成后,总计获得A类知识点317个、B类知识点361个,合计η=678,占词汇教学知识点语料库所有A、B类知识点的41%。

图11表明,《读本》教材学完之后,总计获得A类知识点179个、B类知识点214个,合计η=393,占词汇教学知识点语料库中所有A、B类知识点的24%。《读本》的学习曲线总体均匀,尤其是初期更为平缓。

图10和图11说明,本文提出的教材预期成效计算方法,不仅可以给出不同教材可以累计获得的知识点数目,而且可以进一步给出不同教材、不同篇章顺序对应的学习曲线,在一定程度上可以为教学内容顺序的优化提供支撑数据。

2.4 单元顺序重排和学习曲线优化

通常而言,初期学习者的知识积累不足、学习兴趣和意志力较弱,因此初期较为陡峭的学习曲线并不适合所有的学习者。图10表明,《古汉》教材的学习曲线初期较为陡峭。然而,若对教材内容的顺序进行调整,首先安排原第三单元的《论语》和《礼记》,其次是第四单元的《孟子》,最后是第二和第一单元的《战国策》和《左传》,在新的教学顺序下,学习者的学习曲线如图12所示。

图12 《古汉》单元顺序调整后的学习曲线

值得注意的是,仅通过调整单元的顺序,学习曲线的形态就发生了改变,新的学习曲线表明: 教材知识点的安排更为均匀,更适合于有循序渐进需求的学习者。

理论上,可以进一步重排单元内部的文章顺序,更加优化教学顺序和知识点的安排,从而使教材更适合学习者的需求。计算最优的教学顺序是一个复杂的组合优化问题,本文在此不展开讨论。

3 结语

“古代汉语”是高等院校中国语言文学专业的核心课程之一,然而现有教材编撰在内容编排、篇章选择或语言知识点的取舍上,大多根据编者的个人经验及喜好,属于传统的经验式。为了使“古代汉语”教学向科学化模式转变,本文基于先秦典型文献的词汇频率、重要程度和古今词义对比分析的调查数据,介绍了面向“古代汉语”教学的词汇知识点语料库的建设,从科学性原则出发,提出了“古代汉语”教材预期成效的计算方法。随后,本文以目前王力《古代汉语》(第一册)和王硕《汉语古文读本》两种不同性质的“古代汉语”教材为研究个案,评估了两种教材词汇教学知识点的数量和分布,给出了学习曲线和预期成效,在一定程度上使得学生的学习效果可以量估,不仅表明本文提出的教材预期成效评估方法的合理性和适用性,更重要的是有助于拟定并落实成效导向教学的教学目标,提升教学的效果。

此外,本文还讨论了文选的重新排序,通过文选顺序的重新排列,可以获得更加符合循序渐进原则的学习曲线,最大限度地达到学习效果的优化。因此,对不同的教材,本文方法不仅可以评估教材词汇教学知识点的覆盖情况,根据相应的教学目标来指导不同的学习者选择不同的教材,也可以对教材内容的优化提供建议。

王力先生在编纂《古代汉语》教材时就已经提出文选顺序要“既按时代、又按文体,有的还要照顾由易到难、循序渐进的原则”,前辈和时贤也都在教材文选的选择和编排上进行了大量的探索和实践。本文以语料库为指导开展“古代汉语”教材预期成效的量化评估也是相对崭新的一种尝试,其中必然还存在大量的不足与问题。“古代汉语”课程教学本身是一项复杂的系统性工程,词汇虽然是“古代汉语”教学的重要内容,但是还需要考虑语法和语音的知识讲授;文选除了考虑词汇知识点的词频和先后顺序的排列,还需要考虑文选作品的时间先后顺序和经典性。因此,面对这样一项复杂的工程,一方面,需要整理和借鉴“古代汉语”传统教学的宝贵经验,另一方面借助科学化的教学理念和研究方法,进行更多属性的标注,开展更大规模的语料库建设,从而更好地提升“古代汉语”的教学效果。