论人的深度关系的重要性

——一个心路治疗的视角

【美】大卫·施沃伦,【美】温蒂·哈默德

(1.美国伦理意识研究院,美国宾夕法尼亚州 费城 19002;2.美国夏洛茨维尔心路治疗协会,维吉尼亚 夏洛茨维尔 22901)

宁 娴 译

(天津师范大学 马克思主义学院,天津 300387)

关系就像是一座冰山。当人们将想法、感受以及不满隐藏在海面以下,不和谐就会产生。清醒的头脑和其对亲密关系的合理欲求则可以被想象为冰山的山尖。意识昏乱的、知觉不清的那部分心智所包含的信念和感受,比人们意识到的更多。现在当我们再介绍一个有着类似压抑想法的人出场时,就如同两座冰山的相撞,事情会变得非常复杂,而亲密关系的建立也变得极具挑战性。如果缺乏如同真正的朋友之间的坦诚相待以及充分沟通,关系就会萎蔫,死亡。尽管我们都以不同的方式受到关系的挑战,心路治疗却将与他人建立深层的人际联系视作唤起生命的考验、尝试,以及为成长提供机遇的理想方式。

关系代表着对个体的最大挑战,因为只有在与他者的关系中,那些仍然位于人的精神之中的悬而未决的问题,会被影响进而被激活。这就是为什么很多个体都退避与他人的互动。有时你会持续不断地受到假象的蒙蔽,即认为问题是由他人带来的,只有在他或她在场时,你才会感到不安,而独处时则不会。”[1]

上述问题触发了我们的情感反应以及防御态度。在亲密关系中,避免频繁的冲突和分歧是不可能的。我们常常把造成这些问题的责任归为我们的伴侣、同伴和朋友。事实却是,对出现的任何摩擦和不和谐,各方都有责任。只需一丁点儿的洞察力,我们就能认识到自己的反作用模式以及不断重复扮演的角色。在最深层的意义上,我们都被亲密关系卷入其中,从中得到教益,并最终发展出与自我更加亲密的关系。

在一些文化的、灵性的传统中,孤独以及避免与人亲密接触被视为与“道”或者生命之源贴近的方式。而事实上,心路治疗将关系视为我们与神性接近的捷径。“对浪漫爱情的追求存在于几乎所有的人类文化中。这表明它深植于我们的生物性,甚至是我们的生化性质之中。”[2]

深层次人际关系的形成需要生理、心理、情感上的成熟。这要求我们深入地自我审视以及一遍遍地挑战自己的信念和观念。我们会逐渐领悟到,关系的深度对我们的幸福与满足感的实现影响深远。

一、发掘出被掩埋的东西——何处找寻

对关系产生挑战的因素有很多:其一为人性所固有;其二则根植于我们的童年经验。人们对亲密感的欲望和需要,与对他者的恐惧感一样真实。为了安全的缘故,我们自然地与他人联结。成为保护我们抵御危险的群体当中的一员,令我们无论是在现实上还是想象上,本能地感到更安全。然而,当我们被卷入与他人的互动之中,恐惧也油然而生。这种恐惧包括对丧失权力或控制力的焦虑,以及对我们不得不服从于他人的意愿而丧失自我完整性的担忧。我们最早期的关系体验为所有未来的互动提供了模版。虽然我们的身体和智力都在成长,但我们的情感发展却有时会滞后于此。潜藏在我们意识之下的,被抑制的不成熟的想法,令我们成年后的关系动荡不定及受到挑战。下面是有关我们从儿时一直持有到成年的几种误解:

“除非我能在某个时刻以意愿的方式得到想要的东西,否则我就不会快乐。”

“如果他们全然地爱我、认同我,并完全依照我的欲望行事,我就会快乐。”

“任何不能达到这种绝佳状态的事物都是令人无法接受的,因而必须被改变。否则我就会不开心。而这是他们的错。”

“我之所以不满是因为他人拒绝实现我的愿望。这就是我内心的挫折感和绝望感的来源。”[3]

我们相信,爱是向对方的一切欲望完全臣服。这一误解导致了人们不敢去爱,因为我们错误地把爱等同于顺从、压抑、屈服。以成年人的心智而言,完全顺服的要求听起来是荒谬的。但只消稍加自我探查,你就会发现,我们每个人都有类似的心理。关注来自我们内心的那些声音,然后补写完成以下句子。通过这种方式,你就能发现那个住在我们心中的孩子所犯的错误。这种错误的观念会造成消极的影响,除非它们被发现并被改正。

“这都是他们的错,如果他们能……”

“如果他们真的爱我,他们就会……”[3]

这种内在的冲突力量表现为:一方面想要亲近,另一方面则恐惧亲密;从而令我们的人生贯穿着紧张与争斗。对失去权力和控制力的担心袒露这种冲突,是富有洞察力和内心强大的表现。

二、检视我们童年的根源

作为孩子,对父母,我们往往要么贬低,要么不真实地过度尊敬。将他们实在地看作是与我们所有人一样挣扎的、不完美的人,并不容易。在成人关系中,我们将重复这一模式:要么将对方看得高于自己,要么低于自己;从而使平衡的、平等的接触成为不可能。只有认识到我们在伙伴关系中所扮演的角色,并意识到由此所造成的不良后果,我们才能获得所盼望的满意关系。

作为孩子,我们都在不同程度上受到无力感的折磨。我们每个人心中都存有一个无意识的誓言,那就是要在成年阶段重新夺回我们在童年时所丧失的权力。为了重获我们认为自己曾经不得不放手的东西,我们实际上再造了与童年阶段类似的痛苦经历。这就是为什么童年有过被虐待经历的人或者童年时父母酗酒的人,会选择与父母类型相似的伙伴。这一要对童年缺失进行补偿的无意识力量,对我们今后的生活影响巨大。接下来的步骤将有助于澄清你内心正发生着的感受:

1.选取一段当前的关系进行挑战。(提示:从中找到你觉得自己非常正确、公正或者受到伤害的部分。)

2. 看看你是否能够感觉到你的愤怒、怨恨、焦虑,或者隐藏在那些表面感受之下的挫败感。

3. 在这些反应背后的,是你未能以自己想要的方式被爱所导致的原初式痛苦。(你当下情境中的不和谐状态,与这种早期的痛苦非常类似)

4.你必须对童年时及成年后的两种不同情境下的伤害进行体会,直到它们就像两张幻灯片,逐渐对焦并合而为一。

5.然后你就能发现,你是怎样为了纠正童年的痛苦,而营造了眼下的痛苦。

6.你将逐渐明白,你为何觉得必须去尝试并夺回你在童年失落的东西,并由此避免失败的痛苦。为了这次取得胜利,你实际上挑起了并忍受着某种痛苦的局面。

7.你将进而发现,重现童年所受伤害的企图是多么的无意义和无用。如果能将这一新的理解运用于所有你的行为及对他人行为的反应中,将不仅对你大有助益,对与你相关的人而言也是如此。

你必须对自己从前潜在的愿望、悔恨、想法、观念进行重新安排,将它们与真正的爱和关系联结在一起,并且不再试图纠葛在一场没有赢家的挣扎之中。感受你曾经的挫败感和无能感,并体验其毁灭性的力量。只有这样,你的那种重建人生中令人失望部分的企图才会变淡,从而积极的成人关系才能蓬勃发展。从无意识地消极相互作用到有意识地选择爱。

案例分析:

在三岁的时候,玛丽失去了父亲。头一天,她还是他的最爱,他的公主;可第二天,他死了,死于一个酒醉司机的过失。对小玛丽而言,死亡是很难理解的。她相信他终有一天会回来,并在她已经不抱希望的时候,给她一个惊喜。要是她能再次成为他的小公主就好了。当然,他没有再回来。她妈妈结婚了,并且又有了一个孩子。玛丽的这个新弟弟/妹妹成了继父的最爱。成年后的玛丽经历了两次失败的婚姻。她选择的结婚对象都逐渐变得冷漠并逃离与她的关系。玛丽不知疲倦地想要“赢”回他们的心,重新回到她记忆中的迷人关系之中。为了让他们回来,她试图改变自己的一切。她成了一个狂热的禅修者,参加了无数的“自我帮助”小组,并且接受了多年的心理治疗。她感到一种潜意识的推动力,即通过重获这两个男人的喜爱来消解她再也无法重获父爱的事实。她不仅以自我改变为目标,还以改造对方为目的。他的两任前夫与她渐行渐远,是因为她所带来的压力将他们推得更远。在第二次离婚之后,玛丽检阅了自己的重复性模式。正视自己的行为以及了解起作用的真正动因,对她而言并不容易。仔细观察自己,与改变自己是非常不同的。她发展出富有同情心的观察技巧。她能够察觉到自己执着于“我还不够好”的想法,并开始感觉到健康地互动与不成熟地互动之间地区别。就前者而言,两个人能够以不将自己的意志强加给对方的方式共处。她浪费了太多时间沉浸在悲痛之中,为自己失去了父亲并不再是他的小公主而痛苦。在选择新伴侣的问题上,她现在已经很清楚,自己的真正需求是建立一种平等、亲密的关系。之前,她愿意接受伴侣所提供的任何残羹冷炙式的善意,如今她想要吃顿全餐,否则她便无法饱足。

“由于很少有孩子能得到足够的、成熟的爱与温暖,他们在今后的一生中都抱有饥渴感,除非这种缺少爱和受伤害的状况被认识到并被妥善处理。否者,成年之后的他们也会无意识地处在对儿时所缺乏东西的强烈渴求中。这将令他们无法成熟地去爱。”[4]

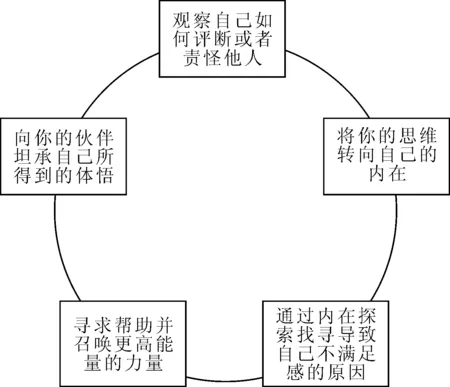

当你为别人对你的评价或者你对他人的评价而感到沮丧时,下图1中所列出的概要式处理过程可以为你提供借鉴。在将关系视为灵修道路的语境中,我们总是通过转向内在的过程与他人拉近距离,并由此接近神性。克服或者指出他人的弱点不是我们的任务。不对他人作评断会十分困难,尤其是当你的评价是基于对他人真实缺点的认识,从而是正确的时候。不过,所有人都必须经历与你相同的过程,即对自己的缺点和负面因素进行自我探究。我们每个人可能都记得,比起让他人指出我们应该了解的事情,自己去发现的感觉有多棒。

图1 与他人关系的概要式处理过程

三、爱是自发的行动

我们为爱而生。我们理应突破自我与他人接触,与某种超越我们自身的更伟大的精神接触。突破自我以及去为造物的另一部分所接纳,是一种混合着勇气和谦卑的行为。佛陀说:“就像蜡烛离开火就无法燃烧,人离开了精神生活就无法生存。”那么,就像人无法离开精神生活而生存,个体也不能离开人与人的关系而生存。

有时,我们自身的能量不足以让我们找到从自造的迷宫中逃脱的路径。我们对自己如何被辜负了的感受是那么真切,以至于我们需要一个客观的观察者指出我们在这种不和谐中所扮演的角色。为了找到出口,我们不断重复着同样的观念,其本质上类似于,“我是对的,而你是错的。”这个盘旋在我们脑海中的声音令人上瘾似的,构建了一种为什么“我是对的,而他人是错的”的情形。就好像是旧唱机上播放着的一张坏唱片,没人能抬起唱针臂,让音乐停止。

在此类时刻,借助更高的灵性力量帮我们从绝望的心境中摆脱出来,即使不是必须的,也是有益的。我们会对自己的负面情绪上瘾,并且很难借助自己的力量找到出路。在这类情形下,清醒并坚定地向你能信赖的人和更高的能量寻求帮助是至关重要的。

对于如何以这种方式来解决问题,我和我的丈夫有着直接的经验。我们曾经都对对方感到非常愤怒,并且在某个重要问题上顽固地互不相让。他紧抱着自己的观点不放,我对自己的意见也毫不动摇。我们之间像是横着一条无法涉渡的河流。每当我们尝试着沟通时,我们不过是更加坚持自己的观念而已。我们的绝望感在持续增长。忽然,我想到要去寻求帮助,把注意力转向自己的内心,并且向上帝寻求指引。“如果这段关系是为了让我踏上更了解自己以及与您相通的道路,我需要您的帮助”。当我把注意力从重申自己在争论中的立场,转向内心关照并寻求上帝的帮助时,我丈夫马上来到我跟前,对我说,“我感觉到了。”他能感受到我转向了自我的内在并且开始弥合令我们分隔的裂痕,这让我吃惊。他是怎么发现的呢?他又怎么知道的呢?无疑,这看似的奇迹之所以可能,是因为他也渴望更亲密的关系,并且也以转向内在的方式来寻求帮助。

上千年前中国的智者就已经意识到,如果你听从你的内心,你会知道你真正想要什么,也知道你是谁。我们的祈祷可以得到即刻的回应。那种深层能量联系带给我们的感受,比我们从站在各自立场上争论获得的乐趣,要好得多。与他者的真正亲密关系是由坦诚地探索、联合、敞开而创造的。人类的意识有很多的层次,因此,与他人一起进行探索的可能性也是无限的。也因此,我们获得欢乐和喜悦的机会也是无限的。

案例分析:

詹姆斯的女朋友向他要一个承诺。他们已经约会了很长时间,并且彼此相爱。但是他感到迟疑。他不愿承诺的原因似乎跟他对女友不满的所有那些事情有关。他非常担心她喝酒的问题,并且对她的着装和时尚品味也有些微不满。当他将视野投向外在的事物并且只注意表面现象时,也就是把女友的缺点看作是自己不愿承诺的原因时,他踯躅不前并且感到困惑。只有转向对内在的关照并检视自身,他才能找到真正的答案,并借此更清晰地改变对事情和自身的看法。在对自我进行内在审视时,他反思到自己的童年生活是有缺失的。在缺乏规矩或父母管教的情形下,他肆意地生长。而当他看到其他的孩子有固定的用餐时间,并且有父母辅导功课和参与学校活动时,他感到极其地受到困扰。为了应对这种痛苦,詹姆斯决定要将独立视为人生选择的最优先级。他能相信的只有自己。当他沿着这个想法走得更远时,他发现内心有个声音说,“我永不会屈服于任何人。我是自由的,我不用遵从或者听从任何人的想法。”这是他无法作出承诺以及不能接纳女朋友的习惯和行为的原因。

在任何亲密关系中,对屈从的恐惧都会成为问题,因此这种思维模式需要人进行诚实地自我面对。现在,他能够检视这个与旧时童年伤痕密切相关的精神部分。他能够将与这个女人相爱的感受,同如影随形地隐藏在表面之下的对“决不妥协”的坚持,并进行比较。这两种驱力在詹姆斯内心的碰撞,导致了困惑和踌躇。在那个他所亲近的“决不妥协”的精神部分,他找到了一个悲伤、孤独的小男骇。小男孩渴望被照顾的感受,渴望与人建立联系,并且试图以最好的方式应付自己的糟糕境遇。他确实能从自己孤立的姿态中找到乐趣。现在,他感到他可以冒险将这种新的洞悉与他的女友交流分享。她的理解和接纳有助于软化他,因此他开始对内心那个厌恶妥协的部分进行再次的教育。这种改变让詹姆斯向女友作出了最终走向婚姻的承诺。

实现我们对亲密关系的真正需求,需要付诸全身心的努力。“任何能够激怒我们的涉及他人的事情,都能引导我们了解自我。”[5]关系总会制造出激发某种恐惧的条件。爱与惧是推动我们的两种相反的力量。当这两种力量被认识到,被接纳,并且被坦承式的交流,它们将开始把我们推向同一个方向,指向联合与爱的方向。

四、关系中的沟通挑战

“朝着统一演化的过程分为两个初级阶段。……它们分别是:较低水平时的合作与较高水平时的交流。没有生物可以在缺乏沟通与交流的情况下生存。”[6]

我们都看到过几乎放弃了合作的夫妇。这类夫妇去赴宴或者去其他社交场合的情形,让人看了感到难受。以吃饭为例,他们只有在点自己的食物时才讲话,然后便一边眼光掠向不同的方向,一边沉默地吃完。良好的沟通是健康关系的关键。但即使对最为般配的夫妻,各持己见的交流方式也会令二人的关系出现问题。

现代心理学研究指出,我们早期的童年经历一直跟随着我们,并影响我们成年时期的关系状态。我们中有些人的父母是缺位的或者冷漠疏远的。他们挑剔、涣散或者阴郁。当着我们的面,他们用消极的情绪和冷淡来回应我们。从这种经验中,我们学会了降低自己的期望值。我们自己在建立关系方面也没做过什么努力,因为我们根本不知道关系应该是怎样的。我们可以将我们的沟通风格描述为一种退缩式的。带着这样的经验,你“甚至认识不到你其实想要沟通。多次的被拒绝让你变得十分警觉,你在意识里相信你处在真正的、健康的独立状态中,但你不断积累的需求只是在地下腐烂,上面遮盖着冷漠的土层。这土层不是别的,是恐惧、固守孤独、自我保护的态度。[6]

另一种交流的方式源于童年时期家长陪伴的不持续性。有时他们在,有时不在。这对孩子来说是非常令人不安和困惑的。“我的什么行为会让她留下,什么会令她离开?”家长在照料孩子时不堪重负,可能是因为生活条件的艰难或者其他感情问题的困扰。这种体验让孩子对成人关系非常焦虑,并且对他人关注过度。

如果你太心急或者太焦虑,如果你对交流的欲望被放大得过于强烈,真正的交流就不会发生。这种交流的模式以某种强力为特征,也就是“你必须与我密不可分”或者“我不能容忍这样”。

不需要太多想象力,你就能看到两种不同的交流方式存在的对话困难。一个人越是处在强求联系和对话的焦虑中,另一个人越是退缩。

当父母之一本应表现出对孩子的爱,却伤害或者虐待了孩子时,孩子处理关系的模式就定型了。这对建立健康的成年人际关系造成了严重障碍。在这种环境中长大的孩子,会在沟通时尝试如上的行为模式:一方面行为夸张甚至强势,另一方面却对他人表现出退缩。他们的同伴不知道下一分钟要期待什么。其给同伴带来的感受,就类似于父母双方或者之一带给他的那种反复无常的体验。

基于我们童年时的经验,我们要么以要求依附的方式,要么以坚持孤单的方式,来蓄意阻碍沟通的发生。无论是以上何种情况,一道墙被树立起来,即便是以非常微妙的方式。

这类沟通方式为健康人际关系的发展和保持,增加了额外的复杂性。

案例分析:

苏珊在遭受着未能确诊的慢性疼痛的折磨。她试过很多传统的和其他的医疗方式,来进行诊断并试图缓解疼痛。她曾经有一副运动员的体格,并且十分好动。因此,那种身体恶化且失去自我控制力的经验对她而言是非常恐怖的。

在她还是孩子的时候,她的母亲患有精神疾病。在她四岁的时候,她母亲进了精神病院。整个夏天,她都不在家。苏珊不明白她去了哪儿,也不知道她什么时候回来。过后,她母亲确实回来了,但不久就得了癌症,在苏珊15岁那年去世了。在还是孩子的时候,她很难受到关注,因为她母亲的需要总是优先于她的。她发展出了一种非常外向的人格以及戏剧化的表达方式。她对待生活的方式也是过度警惕和被动的。成年后,她嫁给了一个男人,这个男人的母亲高傲又冷漠。苏珊越是想要借助她所常用的方式与她的丈夫建立联系,他就越退缩。苏珊的病无法确诊,这让她的丈夫感到很无助。他应对苏珊病情的唯一方式就是退回到自己的世界里。苏珊的反应机制则是将焦点放在对自己病痛程度的抱怨和夸张上。他们被困在不同童年经历及其所导致的成年沟通模式的分歧中不得动弹。

“当你认识到你尝试使用手段是错误的,你就能畅行在真正沟通的美妙道路上。你就会理解,那种要与他人保持一种健康的独立的信念,可能存在的矛盾。不过,在你真正自立的情形下,这种健康的独立是可能的。不是指独立于他人,而是指独立于你自己的扭曲需求和迫切感。只有在人格独立的前提下,你才能获得健康的相互依存关系。”[6]

只有在苏珊和她的丈夫都各自能找到自己真正的需求时,他们才能找到脱离这种困局的途径。苏珊应当把注意力更多地放在自己的真正独立上,而不是要他的丈夫满足自己的需求。她需要冷静,站在不那么焦虑、不那么充满防备感的立场上。她的丈夫需要去感知妻子的真正需求,并且承认他对相互依赖的需要,尽管他坚持自己不需要任何人。

五、共情对拯救的意味

“共情意味着,为了形成一个综合性整体的目标,两个显然不同或者看似不同的实体或方面,相互向着对方移动。为了创造出一个新的神圣的形态,它们向着彼此敞开、相互合作和互相影响。共情是架设在二元性和统一性之间的桥梁。没有共情,什么都创造不出来,不论是新的星系、艺术作品,还是人与人之间的良好关系。”[7]

一旦有认为事物之间是分离的信念出现,共情就会帮助消除这种错误理解。所有认为实体是以分离、自主的方式存在的信念都是一种幻觉。万物之间彼此相关。很多关系恶化或者失败的事实,意味着很少有关系表现出真正的共情,因此,这些关系远未达到最佳状态。

两人之间真正形成共情的主要障碍到底是什么呢?

首先,绝大多数人并未作好投入共情的准备。只有当投入其中的人们意识到自己的消极特征与阴暗面时,两个个体之间的共情才会存在。这就是为什么对我们头脑中的无意识领域进行了解非常重要。不幸的是,人们想要避免自我探索,因为正视自己的人格特性是痛苦的。我们必须最终面对那些所有我们曾经忽略或者抵触的东西。只要有任何消极的方面被否认,自我所有组成部分的共鸣关系就不可能实现。

其次,对人格某些方面的忽视或者否认,会令那些存在于所有消极性中的原始创造能量无法释放。这种能量必须被解放,从而使个别可以融于整体。这要求个体对内在僵硬的、扭曲的能量有所意识。只有完整的人才能够保有快乐,也只有完全清醒的人才是完整的人。共情与我们对自我缺陷的接受程度,同比正相关。接纳那些我们曾经否认的自身人格上的扭曲部分,不仅能令我们愉快地接受并改造它们,还能令我们接纳和理解他人。于是,共情的建立得以可能。我们都知道自己是不完美的,而且没有人是完美的。当我们认识到自己的褊狭、偏见,以及对他人本来面貌的否定时,我们也就愈来愈意识到我们对待自己也是如此。如果你觉得自己处于一种表面化的、令人不满的关系中,那么这是一个很好的提示,提醒你与自我的关系有待改进。你不太能相信自己会被他人接纳,并且也不能接纳不完美的他人。你的这种存在状态是排斥共情的。所以,共情的原则首先必须被运用于你与内在自我之间的关系。所有的分离都是假象,自我组成部分的分离也是如此。类似的思考可以被运用于所有看似分离的实体上。分离不过是对头脑的任意的、人为的塑造。它在我们生命的所有方面导致了痛苦和挣扎。现实中,万事万物相互联系、相互依存。只有当你重视、肯定、接纳全部自我时,你才能获得对统一性的感知。

我们经常处于痛苦的境地,这要求我们尝试着尽量让情况变好。在这个过程中,我们的应对机制在我们身上引发了某种骄傲与愉悦的感受。这种转瞬即逝的乐趣引诱我们失去了对可持续乐趣的真正体验。在这一程度上,人很难体会到痛苦或者欢乐。除非切断整个感知机制,否则很难切断对痛苦的感知。因此,一旦我们开始转向内在,并承认我们潜意识的痛苦和悲伤,我们就逐渐重获感知快乐的能力。你不必是完美的,你只须意识到那些你曾经忽视、否认的部分,接受它们,并且耐心地转变它们,喜悦就会重新开始在你心中流淌。

孩子通过给万物贴标签的方式,获得心智的发展并赋予世界以意义。他们对世界的认识非黑即白。所有的事不是全对,便是全错。我们不成熟的、孩子气的部分,成熟、成长得很慢。在我们的关系中,我们能够观察到自己在说:“你总是……或者我绝不。”而当你听到这些话时,你就知道自己返回了童年的世界。确实,大多数治疗方法帮助成年人找到了摆脱非黑即白式判断的捆绑,进入灰色区域中的成人现实领域。在灰色区域,取与予都不受绝对方向性原则的约束。在此,真正的、可持续的关系将茁壮成长。在此,宇宙之流和天道常驻。

(本文系作者2017年10月在山西师范大学的演讲)