会计师事务所合并对审计时滞的影响

——效率观还是投入观?

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

一、引言

合并是事务所进行规模扩张的重要方式。为鼓励国内事务所采用多种发展模式进行优化组合,自2007年5月13日以来,中国注册会计师协会、财政部等部门出台多项政策意见①,掀起了国内会计师事务所以“做大做强”为目标的合并浪潮。究竟这种政府主导下的事务所合并是“做大”还是“做强”,这不仅关系到本土事务所的持续发展,而且关系到中国审计市场的健康发展。目前,现有文献主要从审计收费[1][2]、审计质量[3][4]和会计信息可比性[5][6]等多个角度分析事务所合并的经济后果。但关于我国会计师事务所合并是否能够促进资源的有效整合进而实现“做大做强”的目标,已有文献仍未取得一致结论。因此,本文尝试从审计时滞的视角来考察我国政策引导下会计师事务所合并的经济后果。

之所以选择审计时滞为切入点来研究事务所合并的经济后果,主要有两个原因:第一,审计时滞作为少数能够被观察到的且可以较好地联结审计投入和产出的审计变量,理论上具有双重含义。一方面,审计时滞与审计投入紧密相关,很大程度上反映了事务所审计时间的投入程度,是审计投入水平的代理变量[7]。另一方面,审计时滞代表从公司资产负债表日到审计报告日的时间长度[8],与审计产出紧密相关,很大程度上会影响事务所审计产出的效率和质量[9]。因此,研究会计师事务所合并对审计时滞的影响,有助于更好地厘清事务所合并对审计投入和审计产出的影响,进而为研究我国会计师事务所合并能否实现资源的有效整合提供更为全面的经验证据。第二,审计时滞是会计信息质量及时性的重要影响因素。在不发达的资本市场中,资本市场的参与者从财务报表以外获取财务信息的途径容易受到限制,其决策更加依赖于公司的财务报告[10]。审计时滞不仅会严重影响决策者获取信息的速度,而且会导致决策者使用其他替代信息,进而影响会计信息的相关性和有用性[11]。因此,研究事务所合并对审计时滞的影响,有助于帮助投资者和监管当局了解会计信息及时性的影响因素,进而促进资本市场的有效运行。

从已有文献看,关于事务所合并和审计时滞的研究较少且仍未得到一致结论。其中,Lawrence和Glover(1998)利用美国数据对事务所合并前后审计时滞的变化进行了简单的T检验,发现事务所合并对审计时滞没有影响[12]。李明辉和刘笑霞(2012)以中国2005~2009年会计师事务所合并为研究对象,采用普通OLS回归,检验发现事务所合并只在后3年对审计时滞产生影响[13]。潜在的内生性问题可能使他们关于事务所合并对审计时滞影响的结论存在一定偏差,进而导致其研究未得到一致结论。此外,他们主要分析事务所合并对审计时滞是否产生影响,而未结合审计时滞的双重含义,深入分析这种影响背后的内在意义。基于上述原因,究竟事务所合并是否对审计时滞产生影响?这种影响背后究竟体现的是审计效率观还是审计投入观?这些问题仍然亟须严格的理论分析和实证检验。

本文以2008~2011年间发生合并的15家会计师事务所为实验组,然后匹配15家未发生合并的会计师事务所作为对照组,通过双重差分模型检验发现,事务所合并后1年,相对于未发生合并的事务所,发生合并的事务所审计客户的审计时滞显著增加,并且这种正向影响在“非十大”事务所中更为显著。同时,在排除事务所合并方式、新增客户、审计师变更的影响以及更换审计时滞指标衡量方式之后,结果均保持稳健。进一步,本文尝试通过分析事务所合并后审计时滞的变化对审计质量的影响,以检验事务所合并后审计时滞的增加究竟体现的是事务所合并后审计的低效率还是高投入。本文研究发现,事务所合并后审计时滞越长,审计质量越差,进而支持了事务所合并后审计时滞变长的低效率观。此外,本文还发现合并后2年及3年审计时滞的低效率观会有所改善,但是效果并不显著。上述研究表明,政策导向下的事务所合并由于寻找合并对象时间上的仓促等原因,并未完全达到政策预期,没有很好地实现“做大做强”的目标。

本文研究主要有以下三个方面的贡献:第一,有助于更好地厘清事务所合并对审计投入和审计产出的影响,进而为研究事务所合并的经济后果提供更为全面的经验证据。审计是一个从投入到产出的系统过程[7],而现有关于事务所合并经济后果的文献更多的是从审计产出端,如产出价格(审计收费)或者产出质量(审计质量、会计信息可比性)等角度分析,鲜有文献从审计投入和产出整个环节分析事务所合并的经济后果[14]。本文结合审计时滞的双重含义,通过双重差分模型检验了会计师事务所合并后审计时滞的变化,以及这种变化究竟体现的是审计效率观还是审计投入观。第二,有助于丰富和拓展审计时滞影响因素的相关研究。目前,关于事务所合并和审计时滞的研究较少且仍未得到一致结论[12][13]。本文以监管部门“做大做强”政策导向下的事务所合并浪潮为切入点,利用双重差分模型克服部分内生性问题,实证检验了事务所合并这一特殊事件与审计时滞之间的因果关系。第三,本文的研究发现对监管部门制定合理有效的政策来促进审计市场和资本市场的健康发展具有重要的政策含义。

二、理论分析和研究假设

(一)事务所合并与审计时滞

理论上,事务所合并对审计时滞有正反两个方面的影响。一方面,事务所合并可能会降低审计时滞,具体有如下原因:(1)我国审计市场的集中程度较低,合并可以迅速地扩大事务所的规模,使得事务所在人员调配、审计工作和时间安排上有更大的弹性,进而促使事务所在更短的时间内完成审计工作[13]。(2)随着事务所合并,事务所可以通过审计师交叉审计、提供专业培训等方式,共同分享各自在原事务所优势审计行业积累的审计经验,进而拥有更多的专业知识,缩短报表审计所用的时长。Habib和Bhuiyan(2011)发现,由于掌握行业特定知识和技能,行业专长审计师可以更有效率地完成审计,进而缩短审计时滞[15]。(3)合并后的事务所单独依赖于某一审计客户的可能性会降低,审计独立性得以提高[16]。随着事务所自身独立性的提高,审计师在审计过程中就会计政策选择、估计方法使用和报表披露等事项向公司管理层妥协的可能性会降低,进而缩短审计时滞。

另一方面,事务所合并可能会提高审计时滞,具体有如下原因:(1)合并后的事务所拥有更大的声誉,也承担着更高的审计风险和诉讼风险[17][18]。事务所可能会采用更严格的风险控制办法以应对审计失败的风险,例如审计师可能会增加审计取证活动,以收集更多的审计证据。同时,为降低潜在的审计风险,审计师在与公司管理层沟通的过程中反复讨论和博弈的时间也可能会增加,进而导致完成财务报表审计和出具审计报告的时间被拉长。(2)伴随着规模的迅速扩张,事务所组织结构变得更为复杂。合并双方之间的利益冲突可能难以在短时间内缓和。这些复杂因素对事务所合并后的管理和内部整合提出了很大挑战,可能使得合并的成本效应超过其带来的规模效应,进而提高审计时滞。

根据上述分析,本文提出如下对立研究假说:

假设H1a:在其他条件不变的情况下,事务所合并后审计客户的审计时滞会显著提高。

假设H1b:在其他条件不变的情况下,事务所合并后审计客户的审计时滞会显著降低。

本文进一步分析事务所合并对审计时滞影响在“十大”和“非十大”事务所中是否存在差异。一方面,相对“非十大”事务所,“十大”事务所合并之前本身就拥有更大的规模,并且拥有着更强的专业能力、更为完备的审计师培训计划,在和客户进行价格谈判过程中的独立性也更强。因此,“十大”事务所合并后可能并不产生显著的规模效应以及声誉增量效应[19]。相反,“非十大”事务所合并后,更可能在短期内扩大市场份额,获得更多的专业知识,进而降低审计时滞。

另一方面,“非十大”事务所质量控制体系相对较弱,合并后文化、人事等方面的摩擦对“非十大”事务所的管理和内部整合提出更大的挑战。“非十大”事务所经历合并后更有可能导致事务所规模超过其能够实现有效管理的边界,需要更多的审计投入以降低审计风险。王兵等(2013)研究发现,相对“十大”事务所,“非十大”事务所合并带来的客户市场反应更大[19],因此,“非十大”事务所合并后可能承担着更高的审计风险和诉讼风险。为应对审计失败对审计声誉的影响,“非十大”事务所更可能会增加审计取证活动,以收集更多的审计证据来降低审计风险,进而提高审计时滞。

上述分析表明,事务所合并对审计时滞无论是正向还是负向的影响,在“非十大”会计师事务所中可能有着更强的体现。基于此,本文提出如下假设:

假设H2:事务所合并对审计时滞的影响,在“非十大”会计师事务所中更显著。

(二)审计时滞的效率观与投入观

本文进一步从审计质量的角度,分析事务所合并后审计时滞变化究竟体现的是投入观还是效率观。

一方面,Gong等(2016)认为审计效率是用最小努力实现给定的保证水平[14]。基于这种观点,为实现既定审计目标,审计工作耗费的时间越长,则意味着审计效率越低。相反,如果审计计划得以快速实施,或者动用更少的审计时间仍能取得有效的产出,则意味着审计效率越高[20]。Chan等(2015)认为审计时滞还反映审计师就报表事项与公司管理层进行沟通所花费的时间[8]。由于一些模糊或者需要专业判断的主观事项,审计师需要花费更长的时间与上市公司管理层进行沟通和博弈,最终不得不在成本效益原则和审计质量之间做出妥协,进而导致审计质量的下降[21][22]。因此,如果事务所合并后完成审计报告花费的时间越长,审计质量越低,则意味着事务所合并后审计时滞变化体现的是低审计效率观。相反,如果事务所合并后审计时滞越短,审计质量越高,则意味着事务所合并后审计时滞变化体现的是高审计效率观。

另一方面,审计时滞很大程度上反映了事务所审计时间的投入程度,是审计投入水平合理的代理变量[23][24][25]。Knechel等(2009)构建了一个审计投入产出模型,认为审计工作涉及不同类型的审计活动,这些活动促进了审计证据的生成[7]。因此,审计工作时间越长,审计取证的活动范围越大,审计师越有可能发现财务错报,进而实现更高的保证水平。Schelleman和Knechel(2010)发现,为应对被审计客户高水平的短期盈余,审计师会延长审计时间,提高审计投入度,即使审计收入无法补偿这些审计活动的成本[24]。Lobo和Zhao(2013)则发现审计工作投入与未来财务报告重述之间存在显著的负相关关系[25]。为降低审计风险,审计师需要加大投入以保障审计质量。因此,如果较长的审计时滞带来较好的审计质量,意味着会计师事务所合并后审计时滞的变化体现的是投入充分观。

基于以上分析,提出如下研究假设:

假设H3a:若审计时滞效率观得到支持,则合并后审计时滞的变化与审计质量显著负相关。

假设H3b:若审计时滞投入观得到支持,则合并后审计时滞的变化与审计质量显著正相关。

三、数据和方法

(一)样本和数据

本文以2008~2011年间15家发生合并的会计师事务所为实验组,匹配未发生合并的15家会计师事务所为对照组,然后以实验组和对照组事务所审计的上市公司为研究对象。具体来说,实验组和对照组事务所②的筛选方法如下:(1)为保证发生合并的事务所在合并前后3年间只包含一次合并事件,本文参考了2005~2014年间中国注册会计师协会发布的会计师事务所综合排名中关于事务所合并与更改名称的信息,并结合手工收集到的事务所合并信息,剔除连续两年发生合并的会计师事务所。(2)选择研究期间未发生合并且收入排名与发生合并的会计师事务所接近的事务所为对照组,以避免合并前事务所规模的潜在差异影响到事务所合并后审计时滞的对比。下文中表3结果显示,实验组和对照组在合并前审计客户的审计时滞不存在显著差异,这在一定程度说明了本文对照组选取的合理性。

会计师事务所审计的上市公司信息以及各年度财务数据均来自CSMAR国泰安数据库,公司内部控制指数来自迪博中国上市公司内部控制与风险管理数据库。本文对主要连续变量进行了上下1%的Winsorize处理。所有数据分析均采用STATA13.0软件进行。

(二)模型设定和变量定义

参照已有文献,本文构建如下审计时滞模型来考察事务所合并对审计时滞的影响:

LnAlagit=a+β1Mer_After+β2After+β3Merge+β4Controlit+εit

(1)

其中,LnAlag为资产负债表日至审计报告出具日之间天数(Alag)的自然对数;Merge为哑变量,若属于发生合并的事务所审计的上市公司,则取值为1,否则为0;After为事务所合并后年份哑变量,合并后年份取值为1,否则为0;Mer_After为Merge和After的交互项。模型(1)中,我们主要关注Mer_After的系数β1。如果β1显著大于0,则说明事务所合并提高了审计时滞;如果β1显著小于0,则说明事务所合并降低了审计时滞。

Control为控制变量,本文分别控制了公司层面和事务所层面对审计时滞产生影响的因素。其中,公司层面的控制变量包括:(1)公司的规模Size,等于公司总资产自然对数;(2)是否发生亏损Loss,若公司净利润为负则取值为1,否则为0;(3)股权集中程度Con,等于第一大股东持股比例;(4)非经常性损益Extr,等于非经常性损益的绝对值除以总资产;(5)董事会会议次数N_ meet;(6)独立董事成员占董事会的比例Iboa;(7)公司资产负债率Lev;(8)公司盈利水平Roa;(9)公司存货占总资产比例Inventory;(10)合并子公司数Sub_num;(11)公司是否海外上市Clist,若海外上市则取值为1,否则为0;(12)企业内部控制指数Intercontrol;(13)企业性质Nature,若为国企则取值为1,否则为0。

事务所层面的控制变量包括:(1)审计师的变更Ach,若审计师发生变更则取值为1,否则为0;(2)事务所的规模Top10,若为2005~2014年中国注册会计师协会发布的会计师事务所综合排名前十位的取值为1,否则为0;(3)审计费用Afee,等于总审计费用的自然对数;(4)审计意见的类型Opin,若上市公司财务报告被出具非标准审计意见则取值为1,否则为0;(5)审计任期Tenture,为事务所审计上市公司财务年报的年限;(6)事务所审计报告预约时间变更的次数Chang_num。

进一步,本文构建如下审计质量模型,考察事务所合并后审计时滞的变化对审计质量的影响,以分析事务所合并后审计时滞变化体现的是效率观还是投入观。

Abs_dait=a+β1Mer_After*LnAlag+β2Mer_After+β3LnAlag+β4Controlit+εit

(2)

本文利用操控性应计额的绝对值Abs_da来衡量审计质量。参照Dechow等(1995)的研究[26],本文采用修正的Jones模型并利用分行业分年度数据来估算Abs_da。模型(2)中Mer_After和LnAlag的定义同模型(1)。模型(2)中,我们主要关注Mer_After和LnAlag交互项的系数β1。如果β1显著小于0,则说明事务所合并后审计时滞越长,审计质量越高,进而支持审计投入观。如果β1显著大于0,则说明事务所合并后审计时滞越长,审计质量越低,进而支持审计效率观。

参照李明辉和刘笑霞(2015)的研究[3],模型(2)的控制变量包括:公司规模Size、公司成长性Grow、经营活动现金流量CF、资产负债率Lev、资产回报率Roa、是否发生亏损Loss、公司上市年限Age、股权集中程度Con、企业性质Nature以及事务所规模Top10。

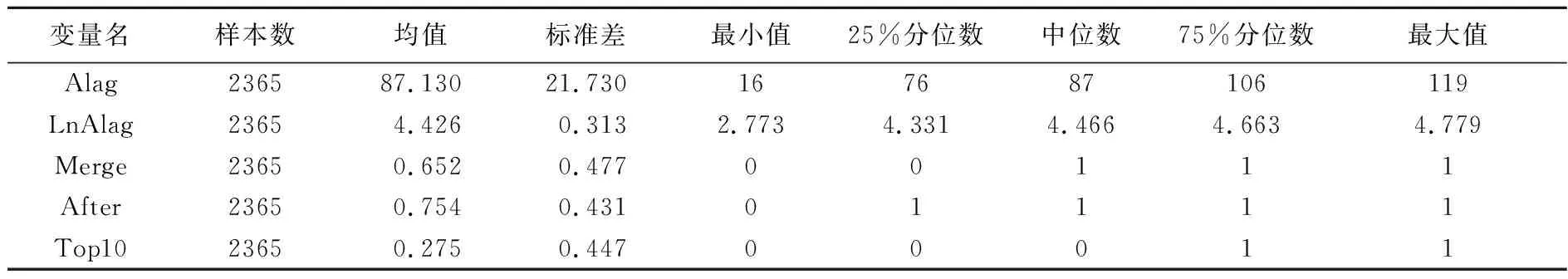

(三)主要变量描述性统计

表1为主要变量的描述性统计结果。其中,审计时滞(Alag)最小天数为16天,最大天数为119天,所有上市公司均在规定时间前被出具审计报告。Alag的均值为87.13天,比来自美国研究的审计时滞要长。这在一定程度上说明美国对财务报表披露及时性的要求比中国更高。另外,Top10的均值为0.275,这说明“非十大”事务所审计的上市公司占样本大多数。

表1主要变量描述性统计

四、检验结果与分析

(一)单变量差异分析

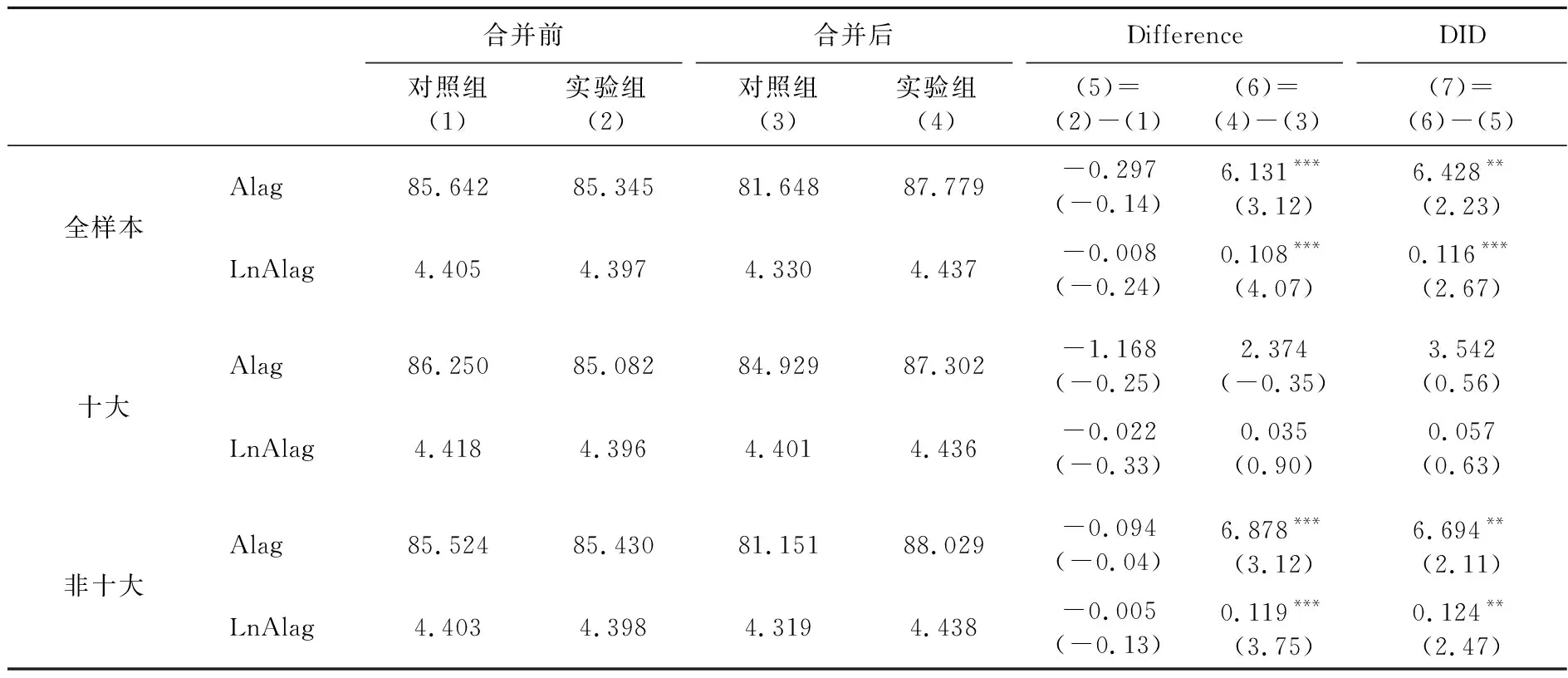

表2为实验组和对照组在合并前后审计时滞的差异。在全样本中,第(5)列显示事务所合并前,实验组的审计时滞要小于对照组,但是两者差异并不显著。第(6)列显示事务所发生合并后,实验组的审计时滞87.779要显著大于对照组的81.648。第(7)列进一步消除时序差异,结果显示审计时滞的双重差分值在5%的水平下显著为正。这说明事务所合并后显著提高了审计时滞,初步证明了假设H1a。进一步将样本分为“十大”事务所和“非十大”事务所,结果发现审计时滞的双重差分值在“非十大”事务所样本组中显著为正。这说明会计师事务所合并对审计时滞的影响在“非十大”事务所中更为显著,初步证明了假设H2。

(二)回归结果分析

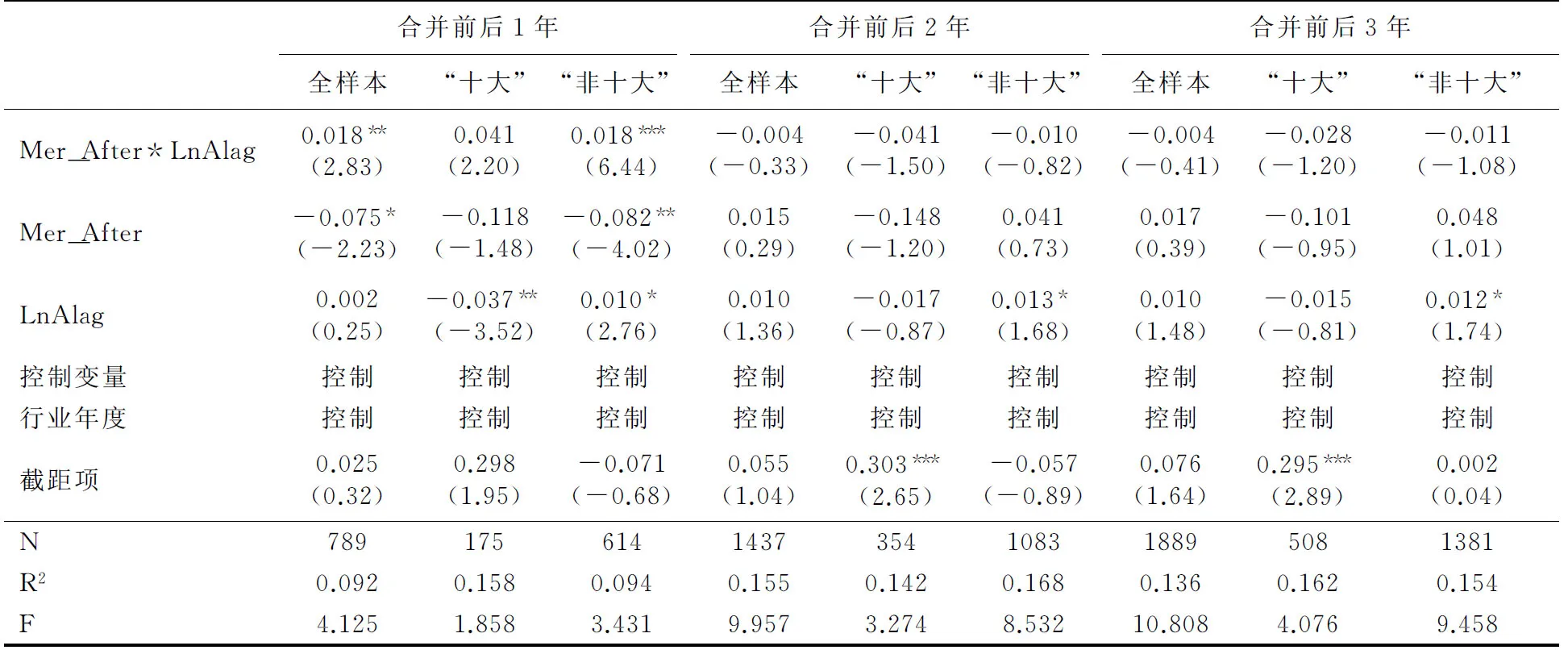

表3为事务所合并对审计时滞影响的多元回归分析结果。结果显示,模型(1)中交互项Mer_After的系数在合并后1年显著为正,在合并后2年为正但不显著,而在合并后3年为负且同样不显著。这说明在事务所合并后1年,发生合并的事务所的审计时滞显著高于未发生合并的会计师事务所,但这种正向效应在事务所合并后2年和3年有所减弱。李明辉和刘笑霞(2012)指出,在事务所合并短期内,合并双方相关优势资源可能没有得到有效的整合,而经过一段时间的内部整合,由于事务所内部摩擦减少等原因,事务所合并对审计时滞负面影响会逐渐减弱[13]。表3中Mer_After的系数在合并后1年显著为正,在合并后2年和3年并不显著,这一定程度上支持了李明辉和刘笑霞(2012)的观点。

表2实验组和对照组在合并前后审计时滞的差异

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平下显著,括号内为t值。

表3事务所合并与审计时滞

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平下显著,括号里为t值。同时,标准误进行了公司层面的Cluster处理,下表同。

为检验假说H2,本文将样本分为“十大”事务所和“非十大”事务所,重新对模型(1)进行回归分析,结果如表4所示。由表4可知,合并后1年,Mer_After的系数在“非十大”样本中显著为正,而在“十大”样本中为正但并不显著。合并后2年以及合并后3年,Mer_After的系数在“十大”事务所为负但都不显著;而在“非十大”事务所,Mer_After的系数在合并后2年为正,在合并后3年为负,但仍然不显著。这说明短期内,事务所合并对审计时滞的正向影响在“非十大”事务所组更显著,进而支持了假设H2。

表3和表4结果表明,短时间内事务所合并能够提高审计时滞,且这种正向影响在“非十大”事务所样本组更明显。但是事务所合并后1年审计时滞的显著提高究竟代表的是审计高投入观还是审计低效率观,仍需要检验。因此,我们进一步检验了事务所合并后审计时滞变化对审计质量的影响。

表5为事务所合并后审计时滞变化与审计质量关系的多元回归结果。结果显示,合并后1年,Mer_After*LnAlag的系数在全样本中显著为正。这说明事务所合并后,更长的审计时滞意味着更低的审计质量,假设H3a审计时滞低效率观得到支持。本文将样本按照“十大”事务所与“非十大”事务所进行分组,检验发现,审计时滞与审计质量的正向关系仅在“非十大”事务所中显著,进一步支持了审计时滞的低效率观。表5结果还显示,Mer_After*LnAlag的系数在合并后2年和3年为负且都不显著。值得注意的是,结合表3和表4中事务所合并后2年和3年的结果发现,事务所合并对审计时滞的影响不显著,本文无法根据Mer_After*LnAlag的系数大小和符号变化,就事务所合并后2年和3年内合并对审计时滞的影响以及这种影响背后究竟反映的是效率观还是投入观进行直接推断。

表4事务所合并与审计时滞(“十大”与“非十大”)

上述结果说明,事务所合并后审计时滞的变化体现的是低效率观。尽管这种低效率观在合并后2年和3年会有所改善,但是改善的效果并不显著。这说明这种政策导向下的事务所合并没有达到政策预期,没有很好地实现“做大做强”的目标。

(三)稳健性分析

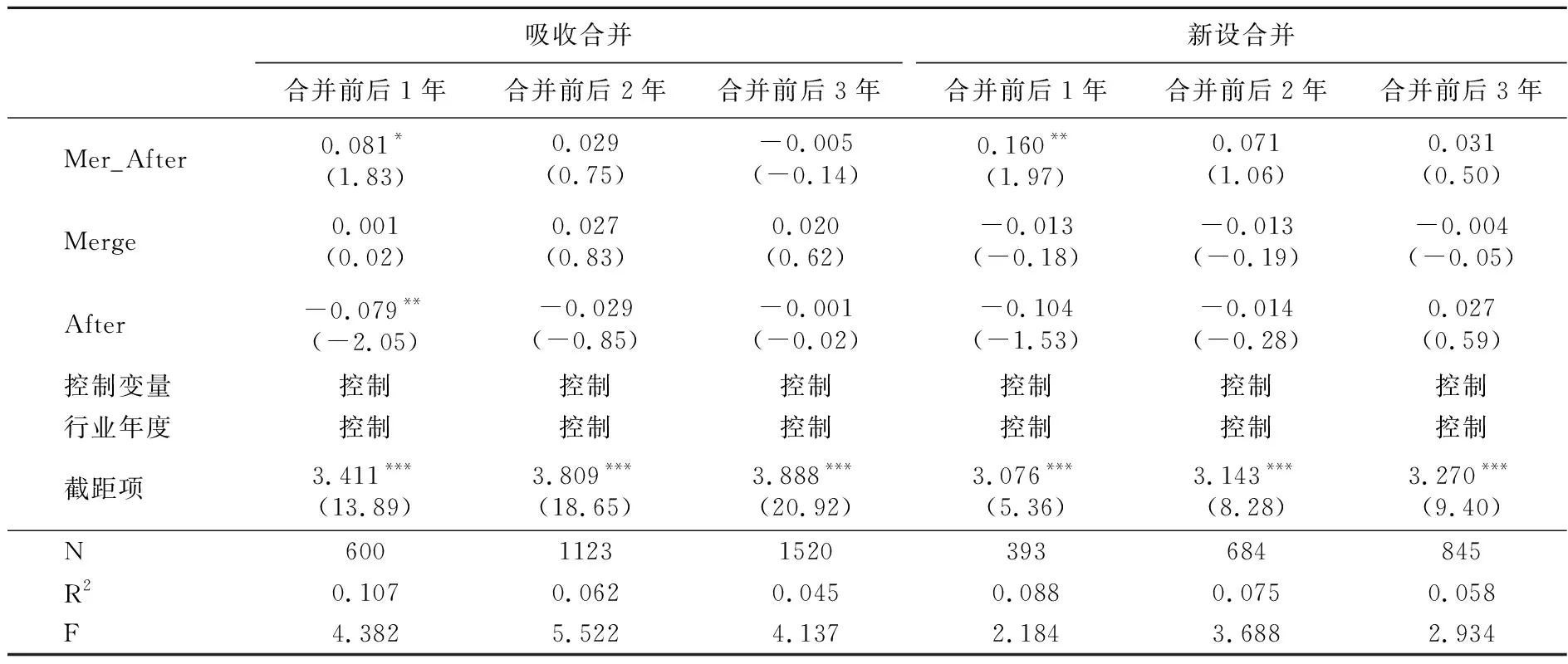

1.不同合并方式的影响。理论上,参与合并的事务所各自的业务能力和财务实力会在一定程度上影响合并方式的选择,进而影响合并后审计时滞的变化[27]。在吸收合并中,被吸收合并的事务所与主动合并的事务所之间在规模和行业地位上往往存在着较大的差异。合并后,被吸收合并方可以完全执行主动合并方的质量控制体系、组织管理方式等。而在新设合并中,参与合并的事务所的规模、行业地位和行业声誉相当,合并后的原各事务所在质量控制体系、经济利益和组织管理的整合上存在着更为明显的冲突。新设合并的合并方式在一定程度上要求参与合并的各方拥有更高的合并整合能力。为进一步检验事务所合并对审计时滞的影响是否因合并方式不同而存在差异,本文将样本分为“吸收合并组”和“新设合并组”重新对模型(1)进行回归,结果如表6所示。

表5事务所合并后审计时滞的变化与审计质量

表6结果显示,无论事务所是采取吸收合并还是新设合并的方式,Mer_After的系数在合并前后1年显著为正,而在合并后2年和3年内并不显著。这说明事务所合并后审计时滞显著变长的结论并不受合并方式的影响,即会计师事务所在合并后1年,发生合并的事务所的审计时滞显著高于未发生合并的会计师事务所,但这种正向效应在会计师事务所合并后2年和3年有所减弱。此外,本文发现,新设合并样本中Mer_After的系数和显著性均要大于吸收合并样本。这从侧面说明新设合并的方式在一定程度上要求参与合并各方拥有更高的合并整合能力,而短期内政府主导下的新设合并可能无法实现资源的有效整合,从而未实现规模效应。

表6考虑不同合并方式的影响

2.排除合并后新客户和审计师变更的影响。由于审计师对新客户的内部控制、公司的运行模式和主营业务等都缺乏足够的了解,与对老客户的审计相比,审计师对新客户进行审计,可能投入更多的时间和人力等审计资源。因此,新客户的审计时滞比老客户的审计时滞更长。而事务所合并之后,随着事务所规模扩大和行业地位的提高,合并后声誉的提高可能使得事务所吸引到更多的新客户。因此,事务所合并后审计时滞显著变长是否是合并后新客户增加所致需要进一步检验。表7前3列为剔除合并后新客户样本的检验结果。结果显示,即使剔除合并后新客户的样本,Mer_After的系数在合并前后1年仍显著为正。这说明事务所合并后1年审计时滞显著变长并非新客户所致。

另外,审计师有时会在不同的事务所间跳槽。从上市公司的角度来看,当年财务报表审计所聘事务所可能发生了变更,但审计师或合伙人实质上并未发生变更。在这种情况下,该客户相对于审计师而言仍为老客户。为排除事务所变更而审计师未发生变更的影响,本文剔除合并后变更过审计师的数据,进一步检验事务所合并对审计时滞的影响。表7后3列为剔除审计师变更后的检验结果。结果发现,Mer_After的系数在合并后1年仍显著为正。这说明事务所合并后审计时滞显著变长并非审计师变更所致。

表7剔除合并后新客户和审计师变更的样本

3.审计时滞的其他替代变量。参考Krishnan和Yang(2009)的研究[28],本文采用上市公司年度财务报表实际披露日与资产负债表日之间的时长即报表时滞作为审计时滞的替代变量,进一步检验事务所合并对审计时滞的影响。表8结果显示,Mer_After的系数在合并后1年仍显著为正。这说明发生合并的事务所的审计时滞显著高于未发生合并的会计师事务所,结果再次证明本文结论。

表8审计时滞其他替代变量

五、结论

本文以2008~2011年间15家发生合并的会计师事务所为实验组,然后匹配未发生合并的15家会计师事务所为对照组,采用双重差分模型检验了事务所合并对审计时滞的影响。结果发现,事务所合并后1年,相对于未发生合并的事务所,发生合并的事务所审计上市公司的审计时滞显著增加,并且这种正向影响在“非十大”事务所中更为显著。在排除事务所合并方式、新增客户、审计师变更的影响以及更换审计时滞指标衡量方式之后,上述结论仍保持稳健。

理论上,审计时滞具有双重含义:一方面,审计时滞与审计投入紧密相关,很大程度上反映了事务所审计时间的投入程度,是审计投入水平合理的代理变量。另一方面,审计时滞与审计产出紧密相关,很大程度上会影响会计师事务所审计产出的效率和质量。因此,事务所合并后1年审计时滞的增加可能反映了事务所审计效率的下降,也可能反映了合并后事务所审计有效投入的增加。本文尝试通过分析事务所合并后审计时滞的变化对审计质量的影响,以检验事务所合并后审计时滞的增加究竟体现的是事务所合并后审计的低效率还是高投入。本文研究发现,事务所合并后审计时滞越长,审计质量越差,进而支持了事务所合并后审计时滞变长的低效率观。

本文研究结果表明,国内事务所合并的实际效应在短期内并未完全达到政策预期,事务所合并后体现的是审计时滞的低效率观。尽管这种低效率观在合并后2年和3年会有所改善,但是改善的效果并不显著。这可能是因为,此次合并浪潮主要是在监管部门“做大做强”目标下进行的,并非完全属于市场行为。在这种情况下,事务所寻找合并对象的过程会比较仓促,合并后组织的管理与融合、审计师之间的经验交流、大所对原小所审计师专业技能的培训等可能均不够充分,进而导致合并后未能够实现资源的有效整合。

本文研究还存在以下不足之处:(1)尽管目前研究大多将审计时滞作为审计投入的代替变量,并通过审计时滞的变化来考察审计效率和审计质量是否提高,但单纯从审计时滞的角度来衡量审计投入仍然存在不足。审计师在审计财务报表的过程中投入的工作时间或许更能有效地替代审计投入。但由于数据的限制,本文只用审计时滞来衡量审计投入。(2)本文结果发现事务所合并后审计时滞的变化以及这种变化对审计质量的影响在合并后2年和3年都不显著。因此,本文无法就事务所合并对审计时滞以及审计质量的长期影响进行直接推断。

注释:

①2007年5月13日中国注册会计师协会印发了《中国注册会计师协会关于推动会计师事务所做大做强的意见》,明确表示要“积极支持会计师事务所在依法、自愿、协商的基础上进行合并”。 2009年国务院办公厅转发财政部《关于加快发展我国注册会计师行业的若干意见》,再次明确鼓励事务所“优化组合、兼并重组、强强联合”。

②由于篇幅所限,参与合并的事务所、合并后事务所和匹配事务所的简称等信息未列示,欢迎读者来函索取。

——基于“关系”的视角