保险欺诈风险的关键因素及法律规制

刘 轶,董 捷

(1.中央司法警官学院 法学院,河北 保定 071000;2.河北大学 经济学院,河北 保定 071000;3.北京工商大学 经济学院,北京 100048)

一、引言

在完全竞争的保险市场中,投保人了解自身风险偏好,理解保险合同条款的真实含义,保险人通过评估承保风险,能够精确计算出不同险种的标准费率,投保人的虚假陈述不会产生负效应。但是,现实中的保险市场存在高额交易成本,合同纠纷、民事诉讼和违法犯罪充斥着整个行业,市场从来不是信息完备的。保险市场的信息不对称主要表现为道德风险和逆选择,两种行为都可能进一步演化成保险欺诈①本文的保险欺诈仅指投保人、被保险人和受益人的欺诈,不包含保险人欺诈。。投保人的未如实告知行为也可能构成保险欺诈。在许多国家的保险市场中,由于保险欺诈的存在,广大保险消费者需要为一些险种额外支付10%~20%的保险费,这不单损害到保险人的承保利润,也增加了投保人的保费负担。纵观全球,英美两国的保险欺诈识别和反欺诈工作做得最好,基本可以将保险赔付中的平均欺诈率控制在保费收入的10%以下,某些风控完善的保险机构可以将这一比例控制在5%以内。相比而言,我国保险业受欺诈影响的状况则不容乐观,保险欺诈违法犯罪产生的赔付支出已经达到年保费总收入的10%~30%,一些风险管控不利的保险产品则高达50%,远超全球平均欺诈赔付率15%。加之我国保险业正处在加速发展阶段,保险机构担心客户资源流失,过度注重规模化经营,随着年保费收入的不断增加,保险欺诈赔付额也在逐年递增。2017年我国保费总收入3.66万亿元人民币,按照上述比例估算,保险欺诈赔付额超过6千亿元人民币,达到全年GDP的0.73%②根据保监会公布的数据计算。。除此之外,保险欺诈还影响着保险人的偿付能力,违反了民商法的最大诚信原则,侵蚀了保险制度赖以存在的基础。保险欺诈具有很强的隐蔽性,我国目前的欺诈识别技术落后,法律约束机制不足,难以确立有效的保险欺诈监管体系。

本文首先运用法学案例法,分析由各级人民法院审结并由保险行业协会发布的典型诉讼案例,然后提炼出与保险欺诈相关的法律因子,建立Logistic回归模型,评估各因子对保险欺诈行为的影响力,探究保险欺诈的制度诱因,最终得出规制保险欺诈要进一步完善如实告知制度,修正违法成本,提高法律执行率,并提出具体立法建议。

二、文献综述

随着保险业的开拓性发展,关于保险欺诈问题的研究不断增多,很多学者从行为经济学方面着手研究保险欺诈,有些成果则研究识别和规避欺诈的措施,还有一些学者研究如何制定和完善反保险欺诈的法律制度。

(一)行为保险学的研究

投保人与保险人之间是风险分担和利益共享的关系,投保人的欺诈行为受到保险人反欺诈策略的影响,两者在相互博弈中行动,一些学者采用行为保险学与博弈论的方法研究双方如何采取行动。Cooter等(2002)指出,潜在的违法者在决定欺诈之前,也会考虑经济成本的高低、法律责任的大小、被发现的可能性行为被社会认为合理的程度[1]。行为人会评估违法的预期价格,法律规范的真实、错位,高额的诉讼成本,保险合同条款不完善等因素都会促使行为人做出欺诈的决定。边文霞(2005)建立了社会医疗保险中投保人与保险人的完全信息静态博弈模型和不完全信息动态模型,得出保险人防范投保欺诈的有效方法是对申请索赔随机核查。在完全静态信息博弈中,不管投保人是否履行了如实告知义务,医疗保险人只要认为损失为高风险类型的,最低可接受价格就定为高患病风险价格,并且在此条件下计算欺诈比例和欺诈核查概率。在不完全信息动态博弈中,医疗保险人的保单价格与其是否审核无关,而是保险范畴的函数。进一步将保险欺诈划分为保险人可以证实但是需要核查成本的保险欺诈和投保人需付出掩盖成本使保险人不能证实的保险欺诈,研究在两种欺诈条件下应该如何设计最优均衡保单[2]。朱孟骅(2009)运用博弈论方法建立了包含投保人、保险中间人和保险人三者的成本收益决策模型,并对比中、美、英三国的保险欺诈危害和反欺诈措施。认为防范保险欺诈的核心是降低保险人的核查成本和提高欺诈者的违法成本,建议完善反欺诈立法、成立国家反欺诈机构和建立保险业信息共享系统[3]。王碧波(2012)认为保险欺诈具有隐蔽性强、社会危害不易被发觉、大众感知度差、违法犯罪黑数高等特点。为了防范保险欺诈,保险人必须控制保费增加程度,让保费小于一个临界值,使诚实投保的收益大于欺诈索赔的收益[4]。

可以看出,保险人的策略影响投保人的预期,也影响了潜在骗保者的欺诈决策,保险合同的设计也会影响欺诈,优化保险合同可以抑制保险欺诈行为。

(二)保险反欺诈法律规范的研究

在保险反欺诈法律研究方面,樊启荣(2003)考虑到我国目前的司法环境和保险人强大的经济实力,认为投保人欺诈性的隐瞒或误述均应受到不可抗辩条款的约束,保险人超过可抗辩期间不能再以保险欺诈为由解除合同[5]。美国学者道宾(2008)则认为投保人的非重要性陈述,如果不会诱使保险人签发保单,即使是故意欺诈也不能成为拒赔的理由[18]。李虹等(2006)认为我国现行《保险法》内容简单、粗略,应该借鉴美国经验制定专门的保险反欺诈法律、配套法规和部门规章,健全惩治保险欺诈的法律体系,形成对保险欺诈监管的法律支撑。为了应对层出不穷的欺诈手法,应当收集欺诈相关案例,提炼数据再进行整理分析,用以掌握保险欺诈动向、洞察保险欺诈的作案规律,完善业务流程,提高核赔水平[6]。任以顺(2015)在研究保险欺诈违法成本的基础上,提出我国《保险法》中与不可抗辩条款相关的解除权与《合同法》规定的撤销权在立法精神、适用前提和适用条件方面存在差异,两者属于不同性质的权利。应当允许受欺诈的保险人在两种权利中做出选择,而不是只能依据《保险法》行使解除权[7]。在保险欺诈的法律约束机制方面,欧文(1976)最早提出支持惩罚性赔付的理据,他认为超过损失的剩余赔偿利益能有效弥补受害方的诉讼成本,促使其主张权利,调动私权利制约保险欺诈行为。海尔顿(1998)和库克(2002)曾运用成本收益分析法计算惩罚性赔付对违法者行为的引导,他们认为运用惩罚性赔偿会对加害方形成额外的利益制约,减少甚至消除预期不法收益,用资金惩罚打破行为人的违法策略,能使行为人在保险欺诈前的成本核算时产生担忧心理,及早打消违法犯罪念头[8]。

保险欺诈行为受到法律成本的影响,行为人做出欺诈决策前会权衡可能承担的法律责任,包括可能丧失的收益、自由和其他权利。当成本过高,完全超过可能获得的保险金时,欺诈就无利可图,放弃欺诈诚实投保才能达到效用最大化。

(三)保险欺诈的识别与防范研究

在保险欺诈的识别与防范方面,叶明华(2011)认为,最优保险合约的设计无法达到信息对称,通过保险合约设计无法阻止保险欺诈。BP神经网络模型可以有效识别诚实索赔与保险欺诈,但是需要更加完善的指标体系来不断提高识别率。美国、加拿大的研究机构总结出36项识别指标,相比之下我国保险人要求客户提供的信息只包含维修厂类别、出险时车辆使用年限、有无交警事故认定书等18项指标。我国保险欺诈识别体系需要更加完善的指标。保险欺诈的识别方法中,统计回归法对变异信号缺少反应,无法给出具体的欺诈概率,但可以提供有效的识别指标及权重。BP神经网络法可以给出具体的保险欺诈识别率,但无法给出识别指标,两种方法需要结合使用[9]。另有学者认为在保险市场中,道德风险和逆选择是信息不对称的主要表现形式,理论上两者都会引起保险欺诈,但作用机理不同。王珺等(2013)以我国某大型保险公司为研究对象,挖掘机动车商业三者险保单中连续两年的动态投保和索赔数据,观察投保人在连续两年中是否均购买不计免赔险,计算出交通事故在两年中发生的概率。通过构建Probit回归模型,衡量与保险欺诈相关的道德风险和逆选择对信息不对称带来的影响。认为市场结构和发展程度的差异会导致信息不对称有不同的表现,机动车商业三者险市场中没有明显证据表明存在道德风险,信息不对称的原因来自逆选择。提出在承保机动车商业三者险时,保险人应当加强对被保险人信息的甄别与筛选,减少逆选择的影响,从而防止保险欺诈发生[10]。林源(2013)认为与美国相比,我国在保护与奖励举报人方面存在很大差距,美国成文法规定对欺诈举报人奖励追回款项的15%~30%,而我国法律规定奖励欺诈金额的3%,一般不超过3000元。因此应当及时提高激励水平,才能调动民间力量揭露保险欺诈行为[11]。周建涛等(2014)运用回归分析法,对258个健康保险、意外保险诉讼样本进行数据分析,得出年龄在41~50岁的投保人欺诈频率最高,51~60岁的投保人欺诈概率最大,健康险欺诈概率高于意外险,保险金额与欺诈概率正相关,保险欺诈识别与反欺诈措施的制定应当遵循保险欺诈风险的规律[12]。

综上所述,保险市场中道德风险和逆选择行为都可能转化为保险欺诈,但保险欺诈承担法律成本是一个概率事件[13],保险欺诈被识别、被追责的可能性也影响投保人的行为动机。如果投保人预期的追责概率很低,即使法律成本足够高,他也会坚定欺诈的信念。大量研究成果关注如何通过优化保险合约、构建保险欺诈识别模型和保险反欺诈立法来规制保险欺诈,相关研究文献集中在如何采取技术手段和组织手段监管保险欺诈,从违法主体的行动策略出发研究保险欺诈的文献较少。当然也不乏有学者从行为人特征方面研究保险欺诈的成因,但鲜有从法律的制定与执行层面研究保险欺诈的制度诱因,更少有对保险诉讼案例数据进行统计分析并研究保险欺诈监管法规的经济效应。本文尝试运用案例分析法、数理统计法,完整地分离出保险诉讼中的关联因子,并在回归分析的基础上提出规制保险欺诈的立法建议,以不断丰富保险经济学的分析方法和法经济学的研究内容。

三、典型案例实证分析

(一)案例样本选择、变量与回归模型设计

保险业中的欺诈问题比较普遍,而已经通过司法程序解决的案件更具有权威性,故首先对行业公布的1112件典型案例①余勋盛.保险诉讼典型案例年度报告(第一辑至第七辑)[R].北京:法律出版社,2009—2016.进行法学分析。保险案例由中国保险行业协会官方公布,具有广泛性、指导性、典型性,能够真实描述保险市场的欺诈风险。相关文献的研究认为:信息不对称越严重,保险金额越高,保险欺诈发生的可能性越高;法律成本增高、法律执行概率增高,保险合同条款趋于完善,保险欺诈发生的概率变低。保险欺诈的诱因涉及了法律成本、法律执行概率、保险合同条款、道德风险、逆选择等方面,据此在案例分析的同时提取出与之相关的42项自变量,1项因变量。采用Logistic模型的原因是因变量为分类变量而非连续变量,模型可以有效避免产生异方差,并不要求变量必须满足正态分布,自变量选取范围相对广泛。

假设诉讼双方当事人为投保人与保险人,统计中用因变量“涉嫌欺诈”一项来判定保险欺诈风险,P为保险欺诈发生概率,P∈[0,1],1-P为诚实索赔的概率,P视为自变量的线性函数。P/1-P是保险欺诈风险发生与不发生的概率之比,对其取自然对数,进行Logistic转换,建立线性回归方程:

其中保险欺诈概率P是一个关于X的函数,X是自变量,Bj是Xj的回归系数,表示变量Xj的权重,X32为数值变量,其余均为虚拟变量。Y表示是否发生保险欺诈的二分类变量,B0是常量,A是随机误差项。

(二)变量分类和解释

Dionne等(2001)在研究中强调了保险合同对保险欺诈的影响[14],本文选取的与保险合同和保险诉讼相关的变量在理论和实务中与保险欺诈有现象上的联系,能直接或间接地反映保险欺诈风险,在分析其关联度之前需进行解读。Dionne等(2001)认为引发保险欺诈的原因不止于此,除上述变量之外还包括道德观念的变迁、贫困人口增加、保险人群体的态度等社会因素[14]。

1.因变量X0为“涉嫌欺诈”。指不是法庭的判决,而是根据合同双方当事人在保险诉讼中主张的事实,提供的证据,推断投保人一方具有保险欺诈的嫌疑,体现保险欺诈的风险。

2.自变量X1-X13为“案例类型”。立法、司法和执法的宽严程度在宏观上影响一国的违法犯罪概率,微观上对行为人的决策产生影响。案例类型标明了争议的核心内容,影响着监管法律的执行与适用。法律的运行在哪些类型案例中出现障碍的可能性更大,法律贯彻的阻塞是否是保险欺诈发生的诱因?具体变量包括保险合同的效力、保险人的说明义务、投保人的如实告知义务等13项。

3.自变量X14-X16为“信息不对称的表现”。欺诈表现为隐瞒信息或提供虚假信息,信息不对称使保险欺诈成为可能,通常表现为道德风险和逆选择[15]。此类变量包括存在未如实告知、存在道德风险、存在逆选择3项。“存在未如实告知”指投保人未按照保险法和保险合同要求履行如实告知义务;“存在道德风险”指投保人在购买保险产品后有放任危险发生的行为,这些行为在购买保险之前一般不会发生;“存在逆选择”指投保人隐瞒真实风险,通过少支付保费的行为获得保险保障。

4.自变量X17-X19为“保险欺诈三角的影响”。借鉴国际保险监督官协会提出的保险欺诈三角理论,将保险欺诈的诱因概括为法律成本、法律执行率和对保险欺诈行为合理性的认识三个要素。这三个要素与保险欺诈的风险相关,此变量的选取目的在于确定三个因素对保险欺诈行为的影响大小后完善相关制度。包括受法律成本影响、受法律执行概率影响、受合理性的影响3项。

5.自变量X20-X29为“法律原则与涉及频率最高的法律条文”。指案例审判时适用的最接近的法律原则和依据的法律条文。案例审判时涉及到的部门法律和法律条文数量较多,此处仅选择原案例中出现频率最高的2条保险法条文,以确定哪些法律原则和法律条文的适用与保险欺诈关系最密切,合理解释这些法律原则和完善此类法律条文可以最有效地规制保险欺诈行为。变量共10项,2项法律条文,8项法律原则。

6.自变量 X30、X31为“胜诉方”。选择此变量的目的是计算案例中投保人与保险人哪一方的胜诉概率高,保险人起诉保险欺诈行为胜诉可能性有多大。共2项,分别为投保人胜诉和保险人胜诉。共有23个案例不属于保险人与投保人之间的纠纷,在胜诉方一项中表示为空白,列入缺失值。

7.自变量X32-X34为“涉案金额”。目的是分析保险欺诈风险与涉诉资金的关系,分析哪类涉案金额的保险欺诈风险较高,化解保险欺诈风险应该将关注点锁定在高涉案金额案件还是低涉案金额的案件。共3项,分别为涉案金额较大项、涉案金额较小项、具体涉案金额项。具体涉案金额为数值变量,其余两项为虚拟变量。涉案金额不包括诉讼费,而是当事人主张或者法院判决的保险赔偿金,涉案金额较大为超过50000元,涉案金额较小为小于等于50000元。从法院判决信息中无法挖掘出涉案金额的案例49项,列入缺失值。

8.自变量X35-X42为“保险合同的类型”。保险合同为保险人事先制定的格式合同,在约束保险欺诈方面对保险人有利。差异化的保险产品需要不同内容的保险合同,对保险欺诈会否产生一定的影响?变量涵盖财产损失险、责任险和人身险合同。其中“财产损失险”包括车损险、盗抢险、财产综合险、财产一切险;“责任险”包括交强险、商业三者险、承运人责任险;“人身险”包括人身意外险、疾病险、车上人员险、人寿险。目的是计算哪类保险合同的保险欺诈风险最高,优化哪种保险合同可以有效地规制保险欺诈,共8项。

(三)变量的描述性统计分析

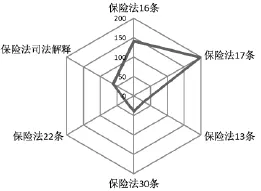

用保险欺诈概率的均值和涉案金额的均值衡量保险欺诈风险,对诉讼案例样本及变量进行描述性统计分析,见图1、表1和表2。在全部案例中共有260件涉及保险欺诈风险,占比为23.4%,保险欺诈风险问题是引起保险诉讼的主要原因,占用了大量的诉讼资源,产生了较高的诉讼成本。在样本案例中,适用频率较高的法律条文为保险法13条 40次,16条 141次,17条 198次,22条 25次,30条40次,保险法司法解释61次。其中保险法第16条和17条适用频率最高,对其进行统计分析最具有说明意义。

图1 保险法律条文适用频率

1.在案例类型中,投保人如实告知义务问题案例的保险欺诈风险最高,为0.496;其次是保险人责任范围的案例,保险欺诈风险为0.335;其他类型案例的保险欺诈风险较低。保险欺诈的高发区域为投保人如实告知问题案例和确认保险人责任范围的案例,可将保险欺诈监管工作的重点放在此两种类型的纠纷中。

2.在信息不对称的表现中,存在未如实告知案例的保险欺诈风险为0.896,保险欺诈容易和未如实告知联系在一起。逆选择案例的保险欺诈风险高于道德风险案例的保险欺诈风险,说明保险欺诈更多地出现在逆选择合同中。

3.在保险欺诈三角中,受到法律成本影响案例的保险欺诈风险最高,为0.692;其次是受到概率影响的案例,风险为0.581;最后是受到合理性影响的案例,风险为0.246。

4.在案例适用的法律基本原则中,适用最大诚信原则案例的保险欺诈风险最高,为0.823,适用公平原则和自愿原则的案例未出现欺诈。可见,适用保险法基本原则的案例更需要关注保险欺诈问题,最大诚信原则是保险欺诈违反频率最高的原则,适用民法基本原则的案例基本无需关注保险欺诈。适用保险法第16条案例的保险欺诈风险为0.496,高于适用保险法17条案例的保险欺诈风险0.142,完善保险法16条对保险欺诈风险的影响最大。

5.保险人胜诉案例的保险欺诈风险为0.742,高于投保人胜诉案例的保险欺诈风险0.258,说明防范保险欺诈要重点关注保险人胜诉的案件。全部案例中保险人的胜诉率为:657(保险人胜诉)/1112(全部案例)=59.1%

表1 自变量的描述性统计分析

6.涉案金额较大案例的保险欺诈风险为0.577,高于涉案金额较小案例的0.381。涉案金额较小的案例涉及保险欺诈的数量更多,涉案金额较大的案例保险欺诈的风险更大。

7.保险合同类型中,人身险合同的保险欺诈风险较高,为0.531,其中人寿险合同的保险欺诈风险最高,为0.258。相比之下,保险欺诈在寿险中最严重。监管部门和保险人的反欺诈工作应将重心放在人身险和人寿险合同上。人民法院在认定投保人欺诈时,针对不同类型的保险合同也可采取不同严格程度的保险欺诈认定标准。

涉案金额方面,保险欺诈案例极大值低于全部案例的极大值1.6千万元,从极小值1110元到极大值13178821元,保险欺诈案例涉案金额跨度较大,不同类型保险欺诈案例涉案金额有较大差异。保险欺诈案例涉案金额的均值为321918.25元,高于全部案例涉案金额均值241210.67元,可见保险欺诈比其他类型保险纠纷涉案金额更高,经济危害性更大。财产损失险欺诈涉案金额均值最高,为1018089.63元,原因是包含了重大经济案件。车损险欺诈涉案金额高于机动车责任险保险欺诈涉案金额,一般责任险欺诈涉案金额高于机动车责任险保险欺诈涉案金额。人身险欺诈涉案金额比财产损失险低,其中人身意外险欺诈案例涉案金额均值最高,为191693.79元,人寿险欺诈涉案金额居中,疾病险欺诈涉案金额均值最低,为57762.22元。如果用涉案金额均值来衡量保险欺诈风险,则可以得出:财产损失险欺诈风险>一般责任险欺诈风险>车损险欺诈风险>机动车责任险欺诈风险;人身意外险欺诈风险>人寿险欺诈风险>疾病险欺诈风险;财产损失险欺诈风险>人身险欺诈风险。

(四)回归分析——自变量对保险欺诈风险的影响评估

本文用自变量对因变量影响的二元Logistic回归分析,研究保险欺诈的成因(见表3)。

表2 涉案金额与保险欺诈风险的描述分析 单位:元

本文研究的1112项案例中某些项目在原案例中没有相关信息,存在数据缺失共69项。模型拟合度很好,未进入方程中的自变量X27、X31、X32对因变量没有产生显著影响。从P值来看,回归系数在0.05以下显著不为零的变量包括:X14、X15、X16、X17、X18、X19、X30。即未如实告知、道德风险、逆选择、法律成本、法律执行概率、保险欺诈合理性、保险人胜诉对保险欺诈的影响较为明显,构建回归方程:

7个自变量对因变量有显著影响。从卡方(wald)值来看,X14的 wald值为 36.956,对因变量的影响最大,说明管控保险欺诈风险首先要完善如实告知义务制度。X15的wald值为12.460,高于X16的10.429,说明道德风险对保险欺诈风险的影响力略高于逆选择。在保险欺诈三角中,三个因素对保险欺诈风险都有显著影响,这与假设相符。X17、X18、X19的 wald 值分别为 19.821、18.321 和 12.613,说明法律成本对保险欺诈风险的影响力高于法律执行概率,而保险欺诈合理性的影响最小,这与描述统计的结论相互印证。法律成本和法律执行概率的变动对保险欺诈风险有较大影响,而改变保险欺诈行为的合理性认识产生的影响有限。可见,出台针对保险欺诈的监管法规并严格执行比宣传教育、普及保险知识效果更明显。X30的wald值为7.393,对保险欺诈风险有影响,这说明在保险欺诈案件中,保险人比投保人胜诉率高。面对保险欺诈保险人直接拒赔而不起诉并不是因为胜诉率低,可在胜诉收益方面寻找原因。如果不考虑客户流失的因素,保险人在可以收回诉讼成本的前提下,面对保险欺诈应当果断提起诉讼[16]。

四、结论与建议

(一)结论

描述性统计分析的结果表明:如果用欺诈在诉讼案件中出现的概率表示保险欺诈风险,则涉及投保人如实告知案件的保险欺诈风险最高;保险人胜诉案件比投保人胜诉案件的保险欺诈风险更高;涉案金额高于5万元案件比涉案金额低于5万元案件的保险欺诈风险更高;人身险的保险欺诈风险最高,其中人寿险的保险欺诈风险高于人身意外险和疾病险。如果用涉案金额表示保险欺诈风险,则财产险、责任险和人身险的保险欺诈风险有所差别,其中财产损失险的保险欺诈风险高于责任险和人身险,而人身险中人身意外险的保险欺诈风险高于人寿险和疾病险。回归分析的结果表明:如实告知、道德风险、逆选择、保险欺诈的法律成本、法律执行概率、保险欺诈合理性、保险人胜诉是影响保险欺诈的主要因素。

表3 模型估算结果

(二)建议

我国保险业要由粗放式发展转为高质量发展,过度注重保费规模不可取,持续提高承保风险质量才是贯彻“保险业姓保”的关键。在我国没有出台专门的保险欺诈监管法规之前,防范、管控保险欺诈风险可以从以下三个方面入手。

1.阐明如实告知义务制度中保险人解除权的基础

投保人未如实告知可以使保险人获得解除权,此种权利可以看作投保人欺诈的法律成本。我国保险法规定了投保人如实告知义务和未如实告知的法律后果,投保人故意不告知有关事项,是否必须达到“足以影响保险人决定是否同意承保或者提高费率”的程度,保险人才可以解除保险合同[17],国内对此存在两种不同观点。一种认为,保险合同要体现最大诚信原则,未如实告知不需要达到“足以影响”的程度,即使不是重大事项,保险人也可以解除合同,江苏省高院和北京市高院支持了此种观点。另一种认为,投保人故意不告知的事实必须构成重大事项,影响了保险费率计算,保险人才能获得解除权。美国多数法院支持此种观点,对于不会诱导保险人以特定保费承保的非重要陈述,即使构成欺诈也不能作为拒赔和认定保单无效的理由[18]。本文支持第二种观点,原因之一是保险法第16条第2款关于“足以影响”的规定在本条中属于一般性规定,效力可以覆盖第3、4款的特别规定,所谓“故意”和“重大过失”属于并列关系,所以要满足“足以影响”的要求。第二是参考美国保险法原理,保险人要依据大数法则、保险精算规则评估投保人的风险,并不关注其主观过错,只关注风险信息是否有价值,是否“足以影响”费率的计算。即使投保人“故意”不告知非重要事项,也并不影响保险人提高费率,评估风险和预期偿付。即保险人的解除权必须以投保人未告知的事项达到“足以影响”风险计算为前提,才能有针对性地规制保险欺诈风险。如果在不构成欺诈的前提下,保险人也可以获得解除权,则不能显示出对欺诈者更严格的法律约束,诚实投保者也会获得实施保险欺诈的激励。

2.完善如实告知义务制度,重构告知内容标准

投保人未告知的原因和主观过错不易观察,举证困难,可以从未告知内容的客观重要性方面判定是否构成保险欺诈。目前看来,我国在司法实践中还缺少权威的风险理论,这一点可借鉴美国法院的做法。美国在司法实务中存在两种对立的理论:风险增加法和损失影响法。风险增加法(IncreaseofRiskStatutes)在美国司法体系中被广泛使用。这种理论认为投保人向保险人陈述保险标的的风险状态,如果其隐瞒的信息会干扰保险人的风险评估,导致事故发生率被低估,则告知内容具有重要性,不告知此种内容可以构成保险欺诈,保险人获得保险合同的解除权。相反,如果未告知的内容即便被揭露也不能干扰风险评估,或者仅导致事故发生率被高估,则不能构成保险欺诈。损失影响法(ContributetoLossStatutes)认为对投保人陈述内容的评价应该发生在保险事故之后,不实陈述内容的重要性不是考虑的重点。如果此种不实告知的信息没有在事实上引发保险事故,或本质上增加了事故损失,保险合同就是有效的,保险人不能获得解除权。风险增加法更关注事故发生概率,损失影响法更强调事故发生的因果关系。后一种理论在美国各州的适用范围相对狭窄。

由于没有统一的理论,我国在司法审判中也存在分歧。在本文搜集的案例中运用损失影响法的包括:案例样本(1),2010年,安徽某法院审理的王某购买重疾险后家属索赔的诉讼案件,法官认定王某的死亡不是由其未告知的重大疾病直接导致,而是由承保风险引起,判决保险公司承担赔偿责任。案例样本(2),2010年山东某人民法院审理的陈某购买人寿险后起诉某保险公司要求赔偿案件,法官认为陈某未告知保险公司自己的职业是渔民,这与其在事故中被啤酒炸伤之间不存在因果关系,判决保险公司支付保险金。案例样本(3),2005年贵港市某区人民法院审理的李某机动车三者险诉讼,认为李某未告知的危险实际上造成了损害结果,事故不在保险责任范围内,保险公司拒赔合法。

保险人有时会将未告知重要事项等增加风险的后果写入到免责条款中,由于法院容易针对免责条款做出对投保人有利的解释,保险人败诉的概率很高。风险增加法可以减少免责条款的纠纷,在本文收集到的我国司法判例中运用风险增加法的包括:案例样本(4),2009年北京市某区人民法院审理的张某为丈夫管某投保人寿险合同纠纷,被保险人因肺癌身故,投保人未告知其丈夫有常年饮酒、吸烟的情形。法院判决保险公司不承担责任,理由是投保人故意未告知的信息增加了保险公司承担的风险,属于重大事项。案例样本(5),2011年广东省某市人民法院审理的王某车辆责任险案例,王某以非运营车辆投保后从事商业运营,增加了车辆风险而未告知保险公司,判决保险公司对车辆事故不承担赔偿责任。

对保险人而言,承保风险即保险事故发生的概率,与其实际的收入与损失挂钩。保险合同签订于事故损失出现之前,对不确定性的评价应当是事前而不是事后,事故已经发生再去确定未告知信息的重要性不符合风险理论的精神。在司法审判中,人民法院应摒弃将未告知的信息是否直接导致事故发生作为认定告知内容重要性的损失影响法,选择更科学的风险增加法[19]。

3.提高保险欺诈的法律成本和法律执行率,引入惩罚性赔偿机制

我国保险法没有界定保险欺诈行为,欺诈只在民法理论中存在。保险法第16条虽规定了投保人的如实告知义务,但并未明确不告知与保险欺诈的关系,故意不告知重大事项的行为达到一定严重程度的应当构成保险欺诈。保险法第16条第3款规定投保人故意不告知重要事项的法律成本是丧失保费,保险人获得保费。这里的保费含有纯风险保费、承保和理赔的成本保费。保险人获得合同解除权、纯风险保费和理赔成本保费作为收益,而承保行为已经完成,承保支出和承保保费相互抵消。16条第4款规定投保人重大过失不告知重要事项的法律成本为零,保险人获得解除权并返还保费。可以看出,保险人在投保人故意不告知情况下的收益比过失不告知情况下的收益更高,但实际支出没有区别,故此更希望看到投保人故意不告知重要事项,放任保险欺诈的发生。如此看来,保险人不仅缺乏防范保险欺诈的动力,反而受到制度的诱导会助长保险欺诈。对于投保人,以故意不告知的方式实施保险欺诈,失败的法律成本是丧失保费,成功的后果是获得高额保险金,在法律执行概率不高的前提下就获得了实施保险欺诈的激励。

近年来,有学者建议对保险人的恶意理赔运用惩罚性赔偿,同理对投保人的恶意欺诈运用惩罚性赔偿机制也存在合理性。现实情况中,保险欺诈者预期法律成本=立法规定的法律成本×法律执行率(此处用上文保险人的胜诉率59.1%代替执行率)。要达到丧失1倍保费的预期效果,保险法要规定欺诈者最少丧失1/59.1%=1.69倍的保费。结合民商法关于惩罚性赔偿的惯例,建议规定丧失2倍保费,对故意不告知重要事项的欺诈行为设置更高的法律成本,细化监管规则。一方面可以引导投保人诚实投保,如实陈述所掌握的风险信息,符合最大诚信原则的要求。另一方面,保险人对欺诈行为起诉概率低的原因并不是胜诉率低,而是预期收益不足,双倍保费赔付增加了保险人的诉讼收益,激励其对保险欺诈采取管控措施,提高法律执行概率,在对保险欺诈风险进行规制的同时也保护了诚信的保险消费者。

[1]COOTER R B,ULEN T.Law and Economic[M].New Jersey:Addison Wesley Longman Inc.,2002.

[2]边文霞.保险欺诈问题博弈研究[D].北京:首都经贸大学,2005.

[3]朱孟骅.保险欺诈防范研究与思考[J].保险研究,2009(5).

[4]王碧波.反保险欺诈之对策与机制研究[D].天津:南开大学,2012.

[5]樊启荣.保险法诸问题与展望[M].北京:北京大学出版社,2015.

[6]李虹,孙蓉.美国新墨西哥州保险反欺诈机构及启示[J].中国保险,2006(12).

[7]任以顺.论投保欺诈背景下的保险人合同撤销权[J].保险研究,2015(3).

[8]王利明.美国惩罚性赔偿制度研究[J].比较法研究,2003(5).

[9]叶明华.基于BP神经网络的保险欺诈识别研究:以中国机动车保险索赔为例[J].保险研究,2011(3).

[10]王珺,高峰,孙楠.车险市场分离道德风险和逆向选择的实证分析[J].保险研究,2013(12).

[11]林源.美国医疗保险反欺诈法律制度及其借鉴[J].法商研究,2013(3).

[12]周建涛,秦炳山,宋晓东.意外、健康保险欺诈概率识别[J].河北经贸大学学报,2014(11).

[13]罗伯特·考特,托马斯·尤伦.法和经济学[M].史晋川,等,译.上海:上海人民出版社,2010.

[14]DIONNE G,GAGNE R.Deductible Contracts Against Fraudulent Claims:Evidence from Automobile Insurance[J].Review of Economics Statistics,2001,83(2).

[15]乔治·迪翁.保险经济学前沿问题研究[M].朱铭来,田玲,魏华林,等,译.北京:中国金融出版社,2007.

[16]刘轶.基于 Logistic模型的保险欺诈分析[J].金融经济,2017(7).

[17]卢学希.保险法中的最大诚信原则适用研究[J].求索,2012(6).

[18]约翰·F.道宾.美国保险法[M].梁鹏,译.北京:法律出版社,2008.

[19]刘轶.中美保险如实告知制度重要性判断方法研究[J].北方经贸,2017(11).