妊娠合并重度急性胰腺炎继发脾梗死1例并文献复习

贾婷婷 朱 浩 夏满奎 邹晓平

南京大学医学院附属鼓楼医院消化内科(210008)

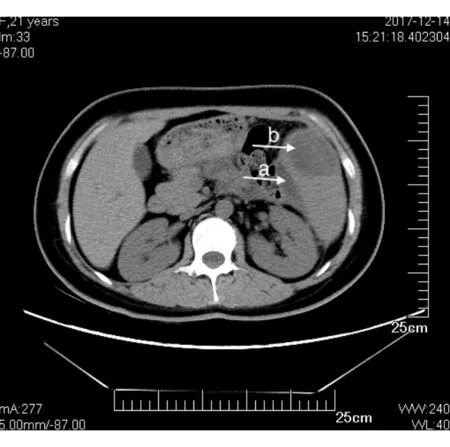

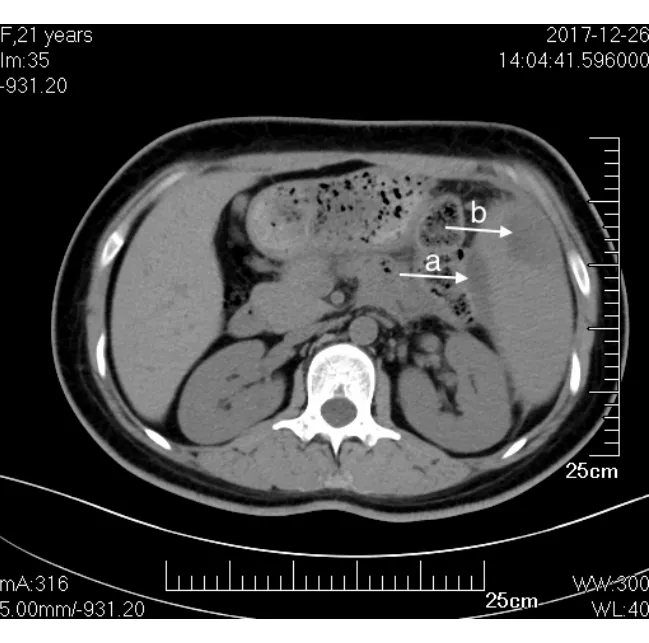

病例:患者女,21岁,因“停经26周+,突发左上腹痛2 d”于2017年11月7日收治入院。患者停经26周+,2 d前饮用牛奶后出现左上腹痛,呈阵发性胀痛,伴有恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,伴有腰背部疼痛,无肛门排气。1个月前外院产检发现血脂升高(47.68 mmol/L)。入院查体:体温37.2 ℃,呼吸20次/min,心率130次/min,血压154/88 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),神志清,精神萎靡,呼吸稍快,心肺未见明显异常,腹部膨隆,左上腹压痛明显,无反跳痛,肠鸣音未闻及,双下肢无明显水肿。入院后出现持续无尿,腹部CT检查示胰腺肿胀明显,周围见片絮状渗出影(图1);血常规:白细胞计数28.9×109/L;肾功能:肌酐221.9 μmol/L,尿素氮8.26 mmol/L;乳酸脱氢酶2 150 U/L;血淀粉酶362 U/L,考虑“重度急性胰腺炎、急性肾损伤”,收入ICU救治。入院诊断:①急性胰腺炎(高脂血症型、重度);②急性肾损伤(KIDGO 3期);③高脂血症;④中期妊娠。入院后予禁食、胃肠减压、抑制胰液分泌、抑制胰酶活性、抗炎、血浆置换降血脂、连续性肾脏替代治疗(CRRT)清除毒性代谢产物和炎性介质、维持内环境稳定、空肠营养等治疗。入院第10天经药物引产顺利产下一活女婴。经治疗后患者病情较前好转,转入消化科继续胰腺炎的内科治疗。病程第4周患者出现左侧胸痛,呼吸后加重,呈阵发性,无畏寒发热,无咳嗽咳痰,无恶心呕吐,无头晕心慌,无呼吸困难,无肩背部放射痛,无明显腹痛、腹胀,无肛门停止排便、排气,弯腰屈膝位疼痛无明显缓解;完善心电图、心肌酶、D-二聚体检查均无明显异常;行胸部CT提示左侧胸腔积液,脾肿大。当时考虑胸腔渗出引起胸膜刺激反应,继续胰腺炎相关治疗,促进胸腔积液吸收,但患者胸痛症状未见明显好转。后复查全腹CT平扫提示胰尾、脾门处囊性灶形成;脾肿大,脾脏多发片状低密度灶(较大者约4.3 cm×3.6 cm)(图2),考虑脾梗死。因患者入院时伴有急性肾功能不全,为避免造影剂对肾功能的进一步损伤,未行增强CT检查,继续按胰腺炎对症保守治疗, 病程第7周行CT平扫提示脾梗死灶较前吸收(图3),后患者胸痛逐渐缓解,胰腺炎病情好转,于病程第7周出院。出院后半个月行上中腹增强CT检查,明确提示脾梗死,梗死灶范围缩小(图4),患者无明显不适,继续随访。

图1入院时全腹CT平扫示胰腺明显肿胀,胰周渗出(箭头所示处)

a:胰腺炎,胰尾、脾门处囊性灶形成;b:脾肿大,脾脏多发片状低密度灶(较大者约4.3 cm×3.6 cm),脾梗死可能

图2病程第5周患者全腹CT平扫

a:胰腺炎,胰尾、脾门处囊性灶与前次平扫相仿;b:脾肿大,脾脏多发片状低密度灶,范围较前次平扫稍缩小,脾梗死可能

图3病程第7周患者全腹CT平扫

a:胰腺炎,胰尾、脾门处囊性灶与前次平扫相仿;b:脾肿大,脾梗死,梗死灶范围较前减少

图4出院后半个月行上中腹增强CT检查

讨论:脾梗死是一种脾脏缺血坏死性疾病,临床并不常见,以色列一项大型研究[1]报道脾梗死在入院就诊的患者中的发生率仅为0.016%。引起脾梗死的常见病因包括血液系统恶性肿瘤、心源性栓子、戈谢病、脾动脉瘤等[2-5]。继发于急性胰腺炎的脾梗死十分少见,回顾性影像学研究[6-7]发现,急性胰腺炎引起的脾梗死在所有脾梗死中所占比例为6%~8.4%。脾梗死的发生有其局部解剖学和病理生理学基础:①据文献报道,75.7%的胰尾与脾门相贴[8],急性胰腺炎时,胰腺组织肿胀、巨大假性胰腺囊肿形成、大量胰周液体积聚等均可压迫脾门、脾脏,引起脾脏的血供发生变化[9];②脾动脉在脾内的分支缺乏相互交通的终末动脉,容易发生栓塞[7];③胰液渗入组织间隙包绕周围脏器或血管、胰酶和炎性因子引起血管内皮损伤、血管痉挛也是引起脾梗死的原因[10];④重度急性胰腺炎时,血液处于高凝状态[11],脾门血管和脾内血管易形成血栓、微血栓,进而易引起脾梗死。

脾梗死最常见的症状是左上腹痛,其他常见症状包括发热寒战、恶心呕吐和左肩放射痛[3]。由于1/3的脾梗死病例在临床上缺乏特异性表现,因此对于脾梗死的诊断多依赖影像学检查,同时结合患者胰腺炎的病史。目前认为增强CT是诊断胰腺炎脾血管并发症的金标准[12-13],能反映胰腺的坏死程度、胰周血管情况。灶性脾梗死的增强CT典型表现为楔形低密度灶,尖端朝向脾门。超声检查亦有助于脾梗死的诊断,随着造影技术的发展,超声造影作为一项操作方便、安全的检查,为腹膜后血管疾病的诊断提供了一种新的途径和方法,且超声造影剂无肝、肾毒性,特别适用于肝肾功能受损的患者。随着对急性胰腺炎脾血管并发症认识的加深,超声造影检查必能在该疾病的诊断和治疗方面发挥更大的作用[14]。

目前临床上对胰腺炎继发的脾梗死多采用保守治疗,积极治疗原发病,促进梗死灶吸收。仅在合并巨大脾包膜下血肿、脾破裂、脾脏脓肿和假性囊肿时才考虑手术治疗[4],因左侧门静脉高压引起上消化道出血时亦应行脾切除术[2]。本例患者主要表现为左侧胸痛,临床症状不典型,且合并胸腔积液,易误诊为由胸膜刺激征引起。本例患者为孕妇,血液处于高凝状态,既往产检示血脂最高达47.68 mmol/L,进一步加重了高凝状态,脾内血管易形成微血栓,这可能是患者脾脏多发梗死的病理学基础,且患者病程后期出现脾门液体积聚,压迫脾门和血管,进而导致入脾血流减少、脾静脉回流受阻,脾内压升高,进一步导致脾肿大和脾梗死。本例患者脾梗死引起左侧胸痛的原因考虑为:①脾肿大,脾包膜牵拉;②脾脏无菌性坏死、脾周积液对膈肌的刺激。此外,脾梗死可能是患者单侧胸腔积液形成的原因之一。本例患者发病时合并肾功能不全,行CRRT治疗,为避免进一步加重肾脏负担,故治疗中仅行CT平扫随访。由于超声造影剂六氟化硫微泡禁用于孕妇,该患者未行超声造影辅助诊断,待病情好转出院后完善增强CT进一步明确了脾梗死的诊断。目前梗死灶已较前缩小,患者无明显发热、胸腹痛等不适,可门诊超声随访,待梗死灶自行吸收。

综上所述,特异性症状和体征的缺失为急性胰腺炎脾脏并发症的诊断带来一定的挑战。重度急性胰腺炎患者如出现左侧胸痛,在排除肺部和心脏疾患后需考虑脾梗死的可能,应尽早完善增强CT检查,合并肾功能损伤者可选择超声造影。