会话分析与各邻近学科间的相互关系

王 娜

(复旦大学 外国语言文学学院,上海 200433)

一、引言

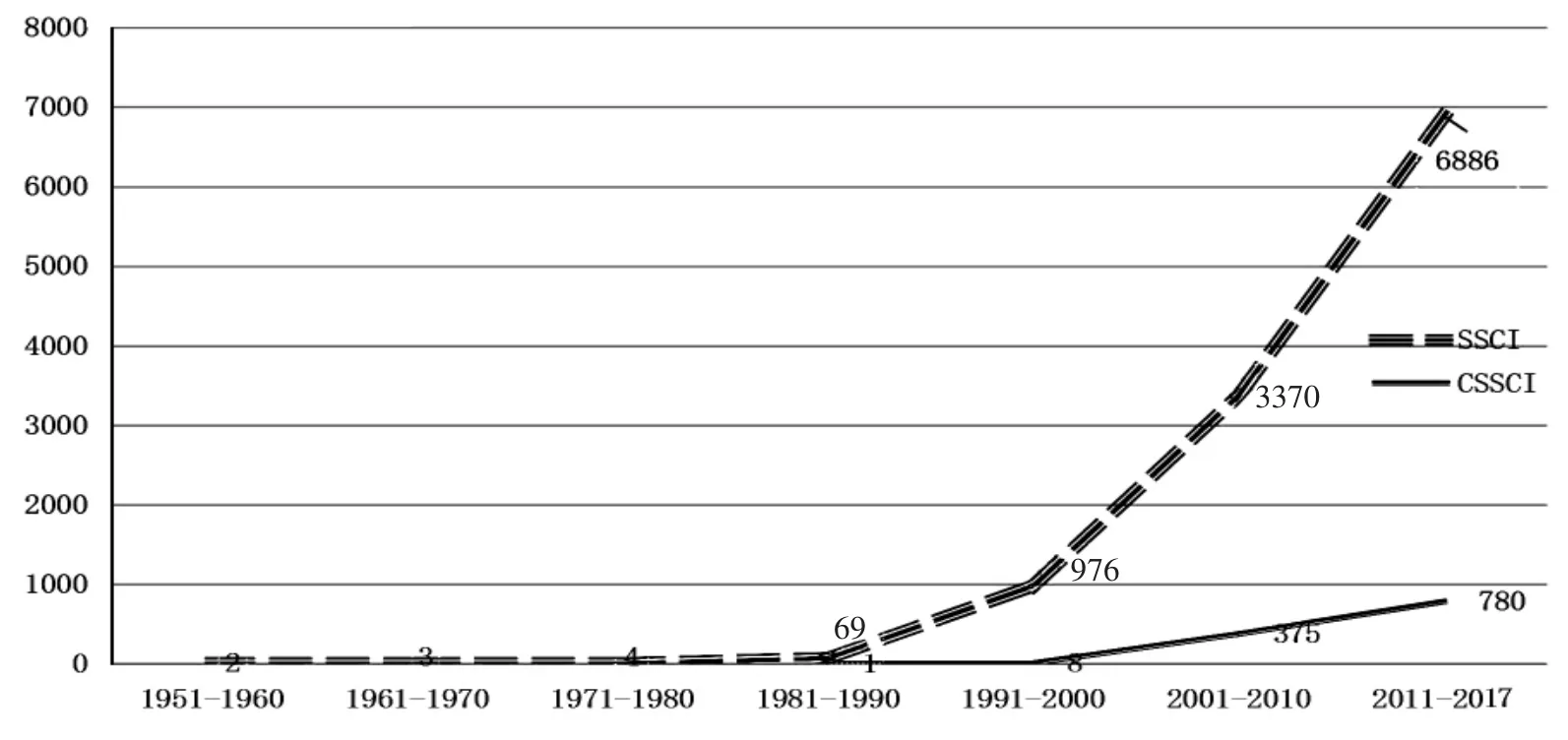

会话分析始于20世纪60年代初,其发轫之作《话轮转换最简系统》(Sackset al.1974)发表在西方语言学领域最权威期刊之一《语言》(Language)上。根据期刊编辑近年确认,此文为该刊史上引用率最高的文章(Drew 2013)。这篇文章的作者Sacks、Schegloff以及Jefferson正是会话分析的创始人。笔者以Conversation Analysis作为主题词在WOS数据库进行索引统计发现,关于会话分析的SSCI期刊文章数量从20世纪70年代的个位数,一路增长至2017年的1224篇,呈直线上升趋势,尤其2015—2017年连续三年年发表量都超过千篇,发展迅猛。而CSSCI期刊收录的会话分析文章无论在出现时间或是文章数量上,差异都较大,如图1所示:

图1 SSCI及CSSCI期刊“会话分析”发文数量

虽然会话分析在国内起步较晚,增长幅度较缓,但因为会话分析研究涉及语言使用、语境以及交际互动,自然受到广大学者普遍关注,同时在展开会话分析研究时,也不可避免地在学科概念、研究方法和研究对象上与涉及语言使用的学科诸如话语分析、语用学、互动语言学等有所混淆。不同学科因学术理论背景不同,研究方法、研究内容也会有所差异。虽然跨学科、多视角研究能让我们看问题更全面、更透彻,但如果将研究取向本不同的研究目的和方法糅合在一起则会导致结果不可靠。本文尝试从学科渊源、研究目的和内容、研究方法、语境观几个方面入手,探讨会话分析与话语分析、语用学和互动语言学几个学科之间的交叉关系,以便在展开语料研究时,可以根据研究对象和目的有的放矢地对研究方法加以选择。需要指出的是,本文对相关文献进行梳理旨在厘清会话分析与这些邻近学科之间的关系,而不是做系统性或穷尽性分析研究,如有疏漏不妥,敬请指正。

二、学科发端与形成

话语研究的根源历史上可以追溯至古希腊时期的修辞学,当时研究的是公众演讲的艺术,怎样做到有效说服是古希腊先哲的关注点(van Dijk 2011)。现代研究中,话语分析(Discourse Analysis)作为术语最早出现在Harris(1951)的专著中,1952年他在《语言》上发表同名文章《话语分析》。相关研究早期集中出现在20世纪60年代中期到70年代,主要涉及符号学、人类学、社会学、语言学、人类语言学、社会语言学、语用学、会话分析、心理学、人工智能、认知心理学等多个人文科学和社会科学领域。

在话语研究发展过程中,有一个时间点需要特殊标记,即20世纪70年代初。彼时社会学学者越来越关注社会互动环境下的日常会话研究。以Goffman、Garfinkel为代表的社会学家提倡现象学和社会学研究,他们批判当时盛行的社会结构的宏观研究,号召将关注点转向日常社会互动研究,从微观层面对社会现实进行常识范畴的解释(van Dijk 1985)。Sacks的课堂讲义以及Sacks等人1974年那篇引用率最高的文章加快了对日常会话研究的步伐,同时标志着会话分析作为学科正式形成。经过十年左右的发展,会话分析迅速成为社会互动研究的主要方法,研究成果涉及人类学、语言学、交际研究、认知科学、电子工程等多个领域(Heritage 2009)。

互动语言学产生于20世纪末21世纪初(Ochset al.1996)。这门学科的形成可以说集结构主义语言学、语言人类学以及会话分析三家之长(Selting & Couper-Kuhlen 2001)。虽然发展历程较短,但因顺应语言研究科学发展的趋势,又有既定语言学研究理念、人类学文化视角和成熟的会话分析研究方法作为借鉴,互动语言学发展迅速,大批研究涌现。其中Ochs、Schegloff、Thompson(1996)合著的《语法与互动》堪称互动语言学经典之作。

语用学最早见于Morris(1938),他将符号解释为三种类型的关系,将语用学研究描述为符号与符号解释者之间的关系。20世纪70年代初,受Austin、Grice、Searle等哲学观的影响,语言学理论研究出现了一个新维度——语言实用主义,至此语用学从符号学中独立出来,研究语言的使用。Austin和Searle的言语行为理论,以及Grice的合作原则为语用学奠定了理论基础。

从学科形成时间来看,话语分析最早,会话分析和语用学大概相当,互动语言学是新起之秀。共性是它们都有跨学科的背景,区别是话语分析和互动语言学遵循“拿来主义”,多个学科的理论和方法兼容并包,而语用学和会话分析则有自成一体的理论体系,尤其会话分析还具有区别于其他学科研究的方法论,并为口语语料研究,如互动语言学、话语分析提供了借鉴。

三、研究目的、内容

会话分析与话语分析、语用学、互动语言学在研究目的和研究内容方面存在很大差异,这与学科渊源有着密不可分的关系。会话分析的学科背景是社会学,同时继承民俗方法学(ethnomethodology)①民俗方法论是Garfinkel在Schütz社会现象学基础上开创的社会学新流派(Heritage 2001)。,旨在揭示社会成员言语交际背后的社会秩序,识别交际者在言谈互动中所执行的社会行为,并描述交际者在执行社会行为时所使用的会话常规(Sidnell 2013)。会话常规是一种语言或非语言的实现手段,是话轮设计所具有的区别性特征。在话轮或序列中处于特定的位置,决定话轮执行行为的性质。序列结构由话轮组成,话轮的单位是话轮构建成分(TCU)。社会行为、话轮设计及序列组织是会话分析的三大核心(Drewet al.2014)。在进行具体的语料分析时,这些核心体现在三个层面:1)序列分析,即确认交际者执行的社会行为;2)会话常规确认,即话轮设计如何选择语言/非语言手段以实现该行为;3)常规的作用及互解意义,即交际双方如何理解对方所言所行。日常会话分析和机构性会话分析是会话分析的两大研究传统。会话分析的首要兴趣点在于前者,因为日常会话是人类言语交际的主要渠道,更能够揭示会话常规。大量的日常会话分析研究成果可适用于机构性会话分析。机构性会话分析因定位于特定的机构目标而区别于日常会话研究,其成果能为机构性服务的改善提供有效指导,具有重大的现实意义(Drew & Heritage 1992)。会话分析的研究对象是自然发生的会话。

由于话语分析具有许多学科背景,其研究内容上存在着争议。Harris(1951,1952)提出话语是大于句子的语言。句子即话语的构成单位,话语分析是关于超句的结构研究,主要关注句与句之间的关联。这种跨越单句的语义连贯通过语法手段、词汇选择得以实现,但是忽略了实际交际时语音、语调所起的作用;虽然体现了结构性,但是忽视了话语与语境的功能关系。另外一种定义是将话语分析看作对“使用中的语言”(Brown & Yule 1983:1;Fasold 1990:65)的研究。这种定义打破了将话语分析描述为语言形式的局限,明确了语言使用的目的或功能;强调了语言和语境之间的相互关系,却又模糊了对语言和语境研究及对话语本身研究的界限。此外,Shiffrin(1994)将话语看作是最小单位。原因在于话语具有依境性,在语境中产生,这样的定义既具备大于话语单位的结构研究,又有与语言使用相关的功能研究。从这些定义的演变我们不难看出,话语分析的研究目标涉及三个方面:句法、语义和语用。话语分析的研究对象包括书面语和口语。

语用学在形成阶段受到哲学家的影响,根据语境的不同,话语具有额外意义或功能。Grice(1968)区分了自然意义和非自然意义,认为语用学研究的是非自然意义,又称为说话人意义,该意义区别于约定俗成的意义。交际互动不仅仅依赖于双方共享知识和约定俗成的意义,还需要交际者的认知能力以便对语境进行推断。Fasold(1990)认为语用学就是根据语境对意义进行推理。何自然、吴亚欣(2001)认为语用学研究如何理解和使用语言,如何使语言使用合适以及得体。因此语用学研究的是说话人意义,语言使用者在具体语境中如何选择合适的语言形式表达和实现交际意图。根据Levinson(1983)的观点,语用学的研究内容主要包括:指示语、前提、会话含义、言语行为和会话结构等。在Grice提出合作原则之后,语用学的发展有了长足的进步,陆续出现了一系列理论,主要包括:关联理论、新格莱斯会话含义、后格莱斯语用、语言顺应论(Verschueren 1999)等。语用学研究对象既包括自然发生的会话,也包括通过内省方式获得的语料。

互动语言学提出,语言范畴和语言结构主要用于社会互动组织建构,因此要在社会互动情景下对语言形式和功能加以描述并解释。对语言结构的描述借鉴了会话分析的方法,建立在序列组织研究基础之上(Couper-Kuhlen & Selting 2017)。互动语言学的目标是描述语言和互动,即不同方式的语言使用如何形成语境,语境又如何对语言使用产生影响。互动语言学既从社会互动行为出发,研究语言如何作为资源,以实施行为;也将语言资源作为切入点,研究如何对语言进行组织,以实施社会互动。互动语言学的研究对象主要为日常会话。

虽然话语分析有着多学科背景,受到多种研究范式的影响,其定义经历了从结构研究到功能研究,再到既包括语言形式结构研究也包括互动功能研究,但研究“使用的语言”这一核心理念保持不变。同样地,会话分析、语用学及互动语言学也是对语言的使用进行研究,都超越了语言本身,从性质上而言都是功能研究。会话分析研究真实发生的言谈互动,而语用学初始研究单个话语,尽管后来有相当一部分研究关注真实情景下的语言使用并解决语言交际中出现的问题,语用学核心原则如Grice提出的合作原则及其准则用于解释合作原则违反后所产生的会话含义。语用学研究的意义既不是社会意义,也不是文化意义,而是表示意图的个人意义。而会话分析研究关注真实的语境,并以发生的(言语)社会行为佐证。换而言之,话语分析研究语言结构,语用学研究说话人意图,会话分析研究社会行为。

对于互动语言学而言,虽然在描述会话结构方面借鉴了会话分析话轮和序列建构理论,在方法论上借鉴了会话分析的语料处理方法,其目的是在社会情境下对语言的形式和功能加以描述并解释,落脚点与会话分析截然不同,相当于使用自然会话语料开展语言学研究。会话分析关注的不是语法形式,而是交际者如何通过使用会话常规设计话轮、组织序列,并实现交际双方的相互理解。在会话分析中,语法描述是为了更好地识别和区分会话常规。

四、语境观和研究方法

前面有述,20世纪70年代初话语分析发展的大背景是语言研究范式的转移,民俗方法学、会话分析和语用学的出现将话语分析关注点从篇章结构转向语言使用研究。作为话语分析跨学科中的两个学科,会话分析和语用学也分别是话语研究的两种途径。因此,话语分析在语境观和研究方法上涵盖这两种不同的研究路向,此处不再赘述。互动语言学,因其借鉴会话分析的语料处理方法,语境观与会话分析大体相同,从下面分析可窥一斑。但由于互动语言学在研究目的、内容与会话分析不同,因而偏向于功能语言学的外部研究视角。

会话分析的语境观和研究方法沿承了民俗方法论,可以用三个关键词高度概括:映射(reflexivity)、自指(self-referential)和上下文语境(co-text)。具体说来,映射指语境与行为之间类似镜像式的相互关系,自指存在于自足的序列组织系统,会话分析语境是上下文语境,又称作内部语境,由言语互动交际各方共同建立,言语行为与语境相互作用,并随着言谈互动而不断变化(vom Lehn 2016:94-147;Schegloff 1993:193-197)。相对于内部语境的是包括交际者性别、年龄、身份等的外部语境。Drew & Heritage(1992:21)指出外部语境对交际者构建自己的话轮和理解对方话轮都有影响,但由于交际过程中语境并非固定不变,语境和交际者身份可以随着言谈应对的具体过程产生、发展并延伸。因此不能认为语境独立于交际者活动,或者在互动开始之前就已经预先决定了,因而会话分析在选定语料作为研究对象之前并不会参考具体的背景,如其他研究方法中的社会变量:身份、年龄、性别等。意图、信仰、动机、心理、个性这些因素也不在会话分析研究考虑的范围之内(吴亚欣、周晓丽2015)。在对语料进行处理时,会话分析遵循的是主位(emic)研究方法,即参与者内部视角;与语言功能研究的观察者外部视角——客位(etic)路向正好相反。会话分析研究对语料的观察不带有任何先设动机,不受任何理论或假设的驱动,完全基于对大量自然发生的言语互动语料仔细观察基础上的归纳,是经验性研究。通过使用会话分析的方法,我们既可以开展单一行为的会话常规定量研究,也可以对个案做深入的定性研究(Heritage 2009)。

同时,会话分析还形成并完善了自成一家的方法论(ten Have 1990),主要包括语料收集及转写、研究对象的选择、根据常识理解选定对象、为上一步结果提供解释;寻找证据支持前面分析结果以及通过比较证实现有分析。会话分析非常重视言语交际的细节,强调语料发生的自然性。将真实发生的言语交际录音或录像并进行转写,转写内容不仅仅包括言语产出,还有说话时的停顿、吸气、音高变化等其他非语言信息。详尽的转写体系有助于在最大程度上还原真实交际场景,可用于多次反复观察研究,还为语料分析、话轮设计、序列结构、会话常规的确定以及结论的得出提供有效证据。目前国际上通用的转写体系为会话分析奠基者之一Gail Jefferson所创。

对语用学具有影响意义的早期格莱斯语用观提出的语境设想是交际双方遵守并奉行的普适原则,即合作原则及其四条准则。借助合作原则进行意义推理,再加上约定俗成的语义、言语或非语言语境、背景信息以及交际双方共享相关知识的前提假设,就可以预测会话含义 (Grice 1975:50)。言语行为理论将语境分门别类,归入社会情境的不同层面,将文本条件和情境条件与言语行为类别相关联(Sperber & Wilson 1986:243-254)。格莱斯语用学将说话人意义看作依赖交际双方共享信念和假设的认知语境。关联理论的语境观和顺应论的语境观都在认知方面对话语解释作出了贡献。语用学研究理论假设在先,实证在后。

会话分析不假设交际双方共享知识,原因在于这样的推理结果可能与交际者原先意图有所偏差。它也不像言语行为理论那样,使用内省方式获得语料,并在此基础上对行为种类进行划分,而是在动态的语境中,根据回应方执行行为确认当前发话者所执行的社会行为。会话分析的语境是在互动交际中由交际双方合作实施、共同构建的动态语境。当前行为顺应当前语境,同时当前语境会构成下一行为,下一行为又会影响语境。会话分析的行为语境是双向的非静态的过程。以医患交际为例,会话分析认为医生和病人之间谈话发生的场所,如医院诊室,医生和病人的年龄、社会地位、性别等外部语境因素除非证明与医患交际本身相关,否则不纳入研究考量。只有涉及病人诉求、医生利用专业知识诊断的上下文语境才是与医患交际机构性研究相关的语境因素。在这样的内部语境中,医患身份是通过谈话构建出来的,与言语行为互为映射,不断改变。因此,也可以这样理解,发生在医院诊室中的医生和病人与专业诊疗无关的谈论不是医患机构性谈话,他们构建的身份不是医生和患者;而发生在其他地方的医患之间涉及专业诊疗的谈话则也可以是医患机构性谈话,此时交际双方构建的身份是医生与患者。

五、结语

基于以上讨论,我们不难看出,会话分析在学科渊源、研究目的和研究内容方面与其他几门学科有着本质不同,研究方法以及语境观亦有独到之处。通过比较分析,我们可以看到会话分析与话语分析、语用学及互动语言学之间的交叉和重叠,能更好地理解它们之间的差异。这种比较能给我们带来的益处是,在开展纯正的会话分析时,根据研究目的遵循相应的研究方法,避免在会话分析中出现语用交际策略研究,或将身份、年龄、性别这样的变量先行代入,作为标准分类后再进行会话分析。如果这样开展研究,其结论一定是站不住脚的。Heritage(2009)评价会话分析不仅仅是研究方法,更是一种研究范式。如果取之有道,可以推动其他研究的发展。事实上,会话分析已经影响到一些学科的发展,如互动语言学的研究正是建立在会话分析方法论基础之上;语用学研究越来越关注真实情境下的语言使用,倾向于使用自然发生的语料为分析对象;现在会话分析的一些研究成果也显示出与相应的传统语言研究不尽相同的结果(于国栋、梁红艳2018),为探讨语言及语言使用研究提供了不同的视角以及可靠的保障。

:

Brown, P. & G.Yule.1983.Discourse Analysis[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Couper-Kuhlen, E. & M.Selting.2017.Interactional Linguistics:An Introduction to Language in Social Interaction[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Drew, P.2013.Conversation analysis and social action[J].外国语 (3): 2-19.

Drew,P. & J.Heritage.1992.Talk at Work:Interaction in Institutional Settings[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Drew,P.M.,Toerien,A.Irvine & R.Sainsbury.2014.Personal adviser interviews with benefits claimants in UK jobcentres[J].Research on Language and Social Interaction47 (3): 306-316.

Fasold,R.1990.Sociolinguistics of Language[M].Oxford: Blackwell.

Grice, H.P.1968.Utterer’s meaning, sentence-meaning, and word-meaning[J].Foundations of Language4 (3):225-242.

Grice, H.P.1975.Logic and conversation[C]//P.Cole & J.Morgan(eds.).Speech Acts:Syntax and Semantics.New York:Academic Press, 41-58.

Harris, Z.1951.Methods in Structural Linguistics[M].Chicago: University of Chicago Press.

Harris, Z.1952.Discourse analysis[J].Language28 (1): 1-30.

Heritage, J.2001.Goffman, Garfinkel and conversation analysis[C]//M.Wetherell, S.Taylor & S.J.Yates (eds.).Discourse Theory and Practice:A Reader[M].London: Sage, 47-56.

Heritage, J.2009.Conversation analysis as social theory[C]//B.S.Turner (ed.).The New Blackwell Companion to Social Theory.Oxford: Wiley Blackwell, 300-320.

Levinson, S.C.1983.Pragmatics[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Morris, C.W.1938.Foundations of the Theory of Signs[C]//R.Carnap, O.Neurath & C.W.Morris (eds.).International Encyclopedia of Unified Science.Chicago: Chicago University Press, 77-138.

Ochs, E., E.A.Schegloff & S.A.Thompson(eds.).1996.Interaction and Grammar[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Sacks, H., E.A.Schegloff & G.A.Jefferson.1974.A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation[J].Language50(4): 696-735.

Schegloff, E.A.1993.In another context[C]//A.Duranti & C.Goodwin (eds.).Rethinking Context:Language as an Interactive Phenomenon.Cambridge: Cambridge University Press, 191-227.

Schiffrin, D.1994.Approaches to Discourse[M].Cambridge: Blackwell.

Selting, M. & E.Couper-Kuhlen(eds.).2001.Studies in Interactional Linguistics[M].Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Sidnell, J.2013.Basic conversation analytic methods[C]//J.Sidnell, T.Stivers (eds.).The Handbook of Conversation Analysis.Oxford: John Wiley & Sons, 77-99.

Sperber, D. & D.Wilson.1986.Relevance:Communication and Cognition[M].Cambridge: Harvard University Press.

ten Have,P.1990.Methodological Issues in Conversation Analysis[J].Bulletinof Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 27: 23-51.

van Dijk,T.A.1985.Disciplines of discourse[C]//T.A.van Dike (ed.).Handbook of Discourse Analysis.Vol.1.London:Academic Press,1-10.

van Dijk, T.A.2011.Discourse Studies:A Multidisciplinary Introduction[M].London: Sage.

Verschueren, J.1999.Understanding Pragmatics[M].London:Arnold.

vom Lehn, D.2016.Harold Garfinkel:The Creation and Development of Ethnomethodology[M].New York: Routledge.

何自然,吴亚欣.2001.语用学概略[J].外语教学 (4):10-16.

吴亚欣,周晓丽.2015.语用学与会话分析之比较[J].山西大学学报(哲学社会科学版)(4):46-50.

于国栋,梁红艳.2018.选择疑问句“X还是(Y)”中对于X的结构优先[J].外国语 (1):49-59.