纳络酮联合血塞通治疗老年急性脑梗死患者的临床疗效及其对神经功能与运动功能的影响

陈 迈,李巧云

(襄阳农工医院内科,湖北 襄阳 441000)

脑梗死作为临床上一种极为常见的神经系统疾病,急性脑梗死主要由脑动脉血液循环障碍引起,多发于中老年群体,具有较高的发病率与死亡率[1],严重影响患者的生命安全。目前,临床上对老年急性脑梗死的治疗多强调恢复患者血流供应,缓解脑细胞缺血缺氧状态[2]。西医治疗急性脑梗死的常见药物有纳络酮注射液,其具有脑保护作用[3],有利于患者神经功能恢复,但效果有限。本次研究将血塞通注射液引入到老年急性脑梗死治疗中,为探究其有效性,研究收集我院老年急性脑梗死患者150例的病例资料予以分析,对研究结果予以总结与汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月~2017年12月我院内科住院治疗的老年急性脑梗死患者150例,随机均分为观察组与对照组,各75例。观察组男38例,女37例,年龄为60~79岁,平均年龄为(68.5±6.6)岁;对照组男36例,女39例,年龄为61~78岁,平均年龄为(68.1±6.5)岁。两组患者基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)对所有入选病例给予临床诊断及CT检查,均符合急性脑梗死的诊断标准[4];(2)该研究得到医学伦理会的认可,并征得了临床科室的支持,入组患者均对研究知情、同意,入组均为自愿,并按照要求在知情同意书上签字。排除标准:(1)伴随严重脏器官疾病以及肝肾功能不全患者;(2)认知功能障碍及智力障碍患者;(3)临床资料不全者;(4)存在药物过敏史患者[5]。

1.3 治疗方法

对照组给予盐酸纳洛酮注射液(国药集团国瑞药业有限公司,国药准字H20093198)治疗,将2 mg纳洛酮溶于5%葡萄糖注射液250 mL中静脉滴注,1次/d,共治疗3周。观察组在对照组基础上加用注射用血塞通(冻干)(哈尔滨珍宝制药有限公司,国药准字Z20026437)治疗,将400 mg血塞通溶于5%葡萄糖注射液250 mL中静脉滴注,治疗前10 d每天滴注2次,之后改为1次/d,共治疗3周。

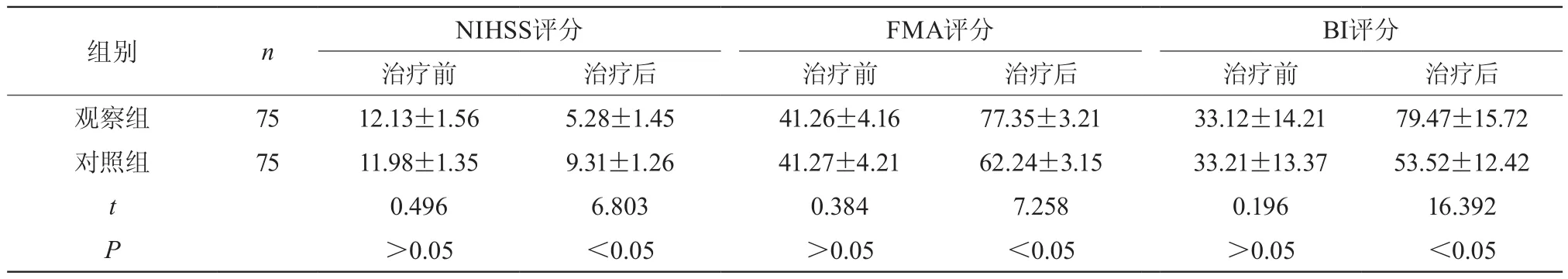

1.4 观察指标

观察两组患者治疗前后的NIHSS、FMA、BI评分以及不良反应发生情况进行综合评价。NIHSS(美国国立卫生院神经功能缺损评分)评分范围为0~42分,分数越高,神经受损越严重,越低表示神经功能缺损越轻,改善程度越好[6]。FMA评分包括上肢功能(66分)与下肢功能(34分)两个部分,<50分严重运动障碍,50~84分明显运动障碍,85~95分中度运动障碍,96~99分轻度运动障碍[7]。BI评分包括十个条目:重度依赖:总分≤40分,全部需要他人照护;中度依赖:总分41~60分,大部分需他人照护,轻度依赖:总分61~99分,少部分需他人照护;无需依赖:总分100分,无需他人照护[8]。

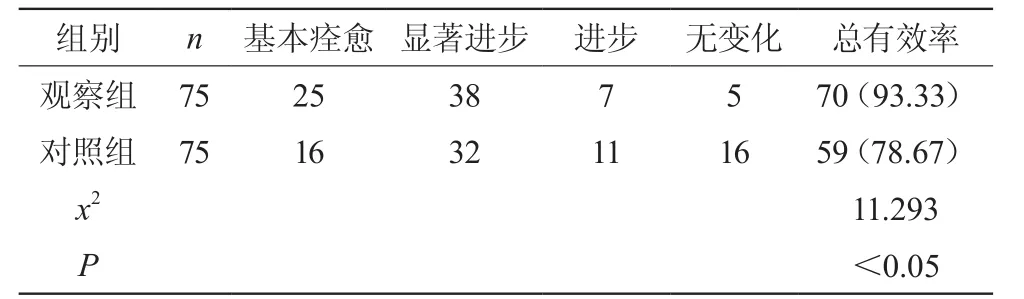

1.5 疗效判定标准

依据1995年全国第四届脑血管病学术会议修订的“脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准”评定[9]:基本治愈:神经功能评分减少91%~100%,生活完全自理,病残程度为0级;显著进步;功能缺损评分减少46%~90%,可独立行走,生活部分自理,病残程度为0级;进步:神经功能缺损减少18%~45%,扶持可站立,生活不能自理;无变化:功能缺损评分减少17%,治疗后体征无明显改善或加重。治疗总有效率=基本痊愈率+显著进步率+进步率。

1.6 统计学方法

2 结 果

2.1 2组患者临床疗效比较

观察组患者治疗总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 2组患者治疗前后NIHSS评分、FMA评分及BI评分比较

两组患者治疗前各项评分之间的差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者治疗后各项评分均较治疗前有所改善,且观察组患者治疗后NIHSS评分、FMA评分及BI评分改善情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);见表2。

2.3 2组患者不良反应发生率比较

观察组有1例患者出现恶心,1例出现头晕,不良反应发生率为2.67%(2/75);对照组有6例患者出现恶心,4例出现头晕,不良反应发生率为13.33%(10/75),两组患者不良反应发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组患者临床疗效比较

表2 2组患者治疗前后NIHSS评分、FMA评分及BI评分比较(±s)

表2 2组患者治疗前后NIHSS评分、FMA评分及BI评分比较(±s)

组别 n NIHSS评分 FMA评分 BI评分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 75 12.13±1.56 5.28±1.45 41.26±4.16 77.35±3.21 33.12±14.21 79.47±15.72对照组 75 11.98±1.35 9.31±1.26 41.27±4.21 62.24±3.15 33.21±13.37 53.52±12.42 t 0.496 6.803 0.384 7.258 0.196 16.392 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨 论

临床研究报道,急性脑梗死患者发病数小时或2 d左右便能够达到高峰,大部分患者伴随局灶性神经功能缺损,因此必须加强对老年急性脑梗死患者的早期治疗[10~11]。目前,临床上在治疗急性脑梗死时主要通过溶解血栓及脑保护两个途径,其一方面能够促进患者临床症状的缓解,另一方面能够降低致残率,对于患者康复治疗有着重要的意义[12]。

作为一种阿片类受体特异性拮抗剂,纳洛酮对内源性阿片肽受体具有拮抗作用,其脂溶性较高,能够对脑细胞起到保护作用,且通过血-脑屏障,能够阻断内源性阿片肽损伤到神经功能,降低炎症介质的释放,对神经细胞能量代谢具有显著的改善作用[13]。临床上一般建议脑缺血12 h内对患者给予纳洛酮治疗,其对于促进患者肢体功能恢复、减少后遗症的发生有着重要的意义。然而单纯的纳洛酮注射液治疗效果具有一定的局限性,且伴随一系列不良反应的发生[14]。近年来,临床上将血塞通注射液引入到老年急性脑梗死治疗中,其主要成分为三七、总皂苷,其对脑微循环具有显著改善作用,可促进脑血流量的增加,进而增强脑屏障通透性,对血小板聚集具有抑制作用,同时有利于侧支循环的构建[15],对脑血栓形成具有一定的抑制作用。此外,作为一种中药制剂,血塞通还具有活血化瘀、通筋活络的功效,对血流动力学有着显著的改善作用,能够降低缺血再灌注损伤引起的卒中,缓解脑水肿症状,起到抗血栓、抗凝血作用,效果显著。本次研究中观察组患者接受的是纳洛酮与血塞通注射液联合治疗,结果显示该组患者治疗后的神经功能、运动功能及日常生活能力均得到明显改善,治疗总有效率达到93.33%(70例/75例),与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),提示其治疗有效性及优越性。两组患者治疗不良反应发生率比较,观察组较对照组低(P<0.05),说明联合治疗安全性更高,能够减少不良反应发生率。

综上所述,对老年急性脑梗死患者给予纳络酮注射液与血塞通注射液联合治疗,能够促进患者神经功能、运动功能改善,促进患者日常生活能力提升,不良反应少,可广泛应用于临床。